Возможности применения современных методов диагностики и лечения при травме живота с повреждением поджелудочной железы

Автор: Сингаевский А.Б., Петров С.В., Сигуа Б.В., Врублевский Н.М., Никифоренко А.В., Курков А.А.

Журнал: Вестник Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова @vestnik-pirogov-center

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 1 т.12, 2017 года.

Бесплатный доступ

Представлены результаты лечения 85 пострадавших с травмой поджелудочной железы, находившихся на лечении в городских больницах №3 и №40 города Санкт-Петербурга с 2004 по 2015 годы. Приведены результаты использования современных методов диагностики и варианты лечебной тактики при различных степенях повреждения. Диагностическая лапароскопия позволяет уточнить показания к лапаротомии. Сокращение показаний к тампонированию уменьшает число послеоперационных осложнений.

Травма поджелудочной железы, диагностика, лечебная тактика, тампонирование

Короткий адрес: https://sciup.org/140188634

IDR: 140188634 | УДК: 617.55-001.31:616.37-001-07-08

Текст научной статьи Возможности применения современных методов диагностики и лечения при травме живота с повреждением поджелудочной железы

В России, по данным ВОЗ, в структуре общей заболеваемости травмы занимают 4 место (12,3%) [5]. На повреждения живота приходится до 36,5% от числа травм [9]. Поджелудочная железа (ПЖ) вследствие её забрюшинного расположения повреждается относительно редко, в структуре абдоминальной травмы доля её повреждений не превышает 11,0–15,0% [2, 4]. Результаты лечения во многом зависят от срока постановки правильного диагноза и способа вмешательства.

По данным литературы летальность при таких травмах может достигать 73,0% и в настоящее время не имеет тенденции к снижению [3, 6]. Частота посттравматических осложнений варьирует в пределах 24,5–85,4% [1, 7]. Высокий процент летальности при травмах ПЖ объясняется, прежде всего, сложностью диагностики её повреждения, особенно в случае закрытой травмы.

Цель исследования : провести анализ результатов применения современных методов диагностики и лечения пострадавших с травмой ПЖ в многопрофильном стационаре.

Материалы и методы

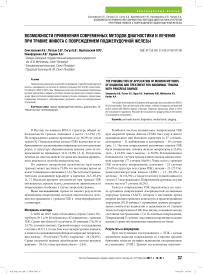

С 2004 по 2015 годы в больницах города Санкт-Петербурга № 3 и № 40 находилось 85 пациентов с травмой ПЖ. Среди них было 65 мужчин и 20 женщин (76,3% и 23,7%, соответственно). Средний возраст пострадавших составил 34,9 ± 1,4 года. Как и по литературным данным, в нашем исследовании преобладали закрытые повреждения железы – 59 случаев (79,4%), открытые – 26 (30,6%). Среди открытой травмы преобладали колото-резаные ранения – 28,1%, огнестрельных было – 2,4%.

Наиболее частым механизмом повреждения ПЖ при закрытой травме живота (ЗТЖ) был удар в живот криминального или бытового характера (в 27 случаях), автотравма – 21 наблюдения и кататравма – 10 случаев (рис. 1). Частота повреждений различных отделов ПЖ была неодинакова: головка железы повреждена в 25,6%, тело – в 41,5%, хвост железы – в 32,9%. В подавляющем большинстве случаев травма живота носила множественный характер (77 случаев, 90,6%). Чаще всего с травмой ПЖ сочеталось повреждение: селезенки – 25 случаев (29,4% в структуре всех травм ПЖ), печени – 23 (27,1%), двенадцатиперстной кишки (ДПК) – 17 (20,0%) и желудка – 14 (16,5%), а также толстой и тонкой кишки (в сумме у 17 пострадавших). Повреждение крупных сосудов имело место в 7 случаях (8,2%).

Тяжесть повреждения ПЖ определялась по шкале органных повреждений Американской ассоциации хирургии травмы (AAST), которая в настоящее время широко распространена и используется практикующими хирургами [8]. В таблице 1 приведены данные распределения количества пациентов в зависимости от степени тяжести повреждения ПЖ. Как видно, основной массив составили пострадавшие с I и II степенью повреждения. Повреждений V степени (массивное разрушение головки железы) среди обследованных пациентов не было.

Результаты и обсуждение

При поступлении пострадавшего с ЗТЖ с целью выявления наличия повреждений со стороны органов брюшной полости рутинно выполняли ультразвуковое исследование (УЗИ). Данное исследование выполне-

^" Производственная

^" Огнестрельное ранение

^" Колото-резанное

^" Удар в живот криминального/бытового характера

^" Кататравма

Рис. 1. Распределение пострадавших с повреждениями ПЖ в зависимости от механизма травмы

Табл. 1. Классификация и распределение по степени тяжести повреждений ПЖ, AAST-OJS

Мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ) применена у 7 пациентов в стабильном состоянии и, как правило, при отсутствии каких-либо изменений со стороны органов брюшной полости, выявленных при УЗИ. Изменения со стороны ПЖ были визуализированы лишь в одном случае – у пациента с ЗТЖ неизвестной давности с гнойно-некротическими изменениями паренхимы ПЖ. В то же время у 5 пострадавших выполнение МСКТ позволило выявить косвенные признаки повреждения соседних с ПЖ органов и структур (селезенка, печень, брыжейка тонкой кишки, диафрагма). Чувствительность УЗИ и КТ – непосредственно в визуализации повреждения ПЖ составила 4,2% и 14,3%, соответственно, однако если оценивать её чувствительность по выявлению косвенных признаков, позволивших принять правильное решение о лапаротомии, она составила 84,8% и 85,7%.

Абсолютному большинству пациентов при поступлении выполнен контроль сывороточной амилазы. Средний её уровень у пострадавших с закрытыми травмами составил 175 Е/л, когда как при ранениях железы он был 204 Е/л. При этом стоит отметить, что у 45,9% пострадавших уровень амилазы находился в норме, в 7,0% случаев исследование не проведено в виду крайне тяжелого состояния, обусловленного тяжелой сочетанной травмой.

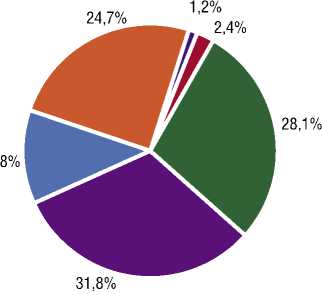

Все пациенты были оперированы. Лапароскопическое вмешательство с диагностической целью применено у 55,9% пострадавших с закрытой травмой ПЖ, при её ранениях данная методика применена в 15,4% случаях, когда достоверно исключить в дооперационном периоде отсутствие повреждений органов брюшной полости не представлялось возможным (рис. 2). В остальных случаях сразу выполнялась лапаротомия.

При лапароскопии во всех случаях выявлены либо непосредственные повреждения внутренних органов, либо косвенный признак их повреждения – гемоперитонеум. Выявленные изменения во всех случаях потребовали выполнения конверсии доступа. Объем оперативного вмешательства на железе был обусловлен степенью её повреждения по классификации AAST (табл. 2.) Хирургическая тактика была основана на рекомендациях, закрепленных в резолюции VIII Международной конференции хирургов-гепатологов стран СНГ, прошедшей в городе Ташкенте в 2000 году.

Резекция ПЖ была выполнена в 5 случаях, в 4 из которых имела место дистальная резекция при повреждении хвоста железы. Шов паренхимы железы чаще всего применялся при краевых повреждениях и осуществлялся с гемостатической целью. В 2 случаях имело место вскрытие напряженной подкапсульной гематомы. Панкреатодуоденальная резекция (ПДР) выполнена в одном случае при проникающем колото-резанном ранении головки ПЖ с повреждением ДПК, же-

Открытые

Закрытые

I I Не выполнялась

■ ■ Выполнялась

Рис. 2. Выполнение диагностической лапароскопии у пациентов с травмой ПЖ

Табл. 2. Объем хирургического вмешательства на ПЖ в зависимости от степени её повреждения

|

Резекция ПЖ |

Прошивание сосуда ПЖ |

Вскры– тие гематомы ПЖ |

Тампонирование сальниковой сумки |

ПДР |

Дренирование брюшной полости/ сальниковой сумки* |

Всего |

|

|

I |

– |

– |

1 |

1 |

– |

32 |

34 |

|

II |

1 |

6 |

1 |

– |

– |

29 |

37 |

|

III |

4 |

1 |

– |

1 |

– |

3 |

9 |

|

IV |

– |

1 |

– |

1 |

1 |

1 |

4 |

|

V |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

|

Всего |

5 |

8 |

2 |

3 |

1 |

65 |

84** |

%

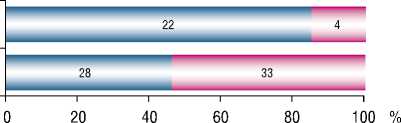

Резекция ПЖ Тампонирование Прошивание Дренирование

I ■ Частота

I I Летальность

Рис. 3. Частота гнойно-септических осложнений и летальность от них в зависимости от вида оперативного вмешательства

Примечание : * – как единственный этап операции, ** – один летальный исход интраоперационно.

лудка и нижней полой вены. Тампонирование сальниковой сумки в настоящее время применяется достаточно редко, за исследуемый период времени оно было выполнено в 3 случаях в рамках тактики «damage control». Все операции были завершены дренированием брюшной полости. При этом в абсолютном большинстве случаев (65) дренирование брюшной полости и сальниковой сумки явились единственным оперативным приемом после ревизии сальниковой сумки. В 14 случаях дренированию предшествовала спленэктомия по поводу повреждения селезенки.

Послеоперационные осложнения встретились в 35 случаях (41,2%). Наиболее частым осложнением травм ПЖ явился посттравматический панкреатит – 17,6% в структуре всех травм ПЖ, панкреонекроз имел место 5,9% случаев. Также из гнойно-септических осложнений следует отметить имевшие место абсцессы брюшной полости и сальниковой сумки, а также флегмону забрюшинного пространства (7,0%). Учитывая, что по данным литературы, частота послеоперационных осложнений может достигать 73,0% [7], внедрение усовершенствованного лечебно-диагностического алгоритма позволило существенно снизить данный показатель.

Чаще всего гнойно-септические осложнения встречались после резекции ПЖ и тампонирования сальниковой сумки (рис. 3). Высокий уровень частоты гнойно-септических осложнений при данных оперативных вмешательствах обусловлен их малым числом.

Выводы

Диагностика повреждений ПЖ на сегодняшний день остается сложной задачей. Рутинное использование УЗИ при ЗТЖ с повреждением ПЖ показало, что визуализация повреждения возможна лишь в единичных случаях, чувствительность метода в диагностике травмы ПЖ оказалась равной лишь 4,3%. Первый опыт использования с диагностической целью МСКТ также продемонстрировал невысокую чувствительность, составившую 14,3%. В то же время применение УЗИ и МСКТ позволяет в 84,8% и 85,7%, соответственно, выявить косвенные признаки повреждения внутренних органов, что позволяет, не тратя времени на динамическое наблюдение, установить показания к выполнению диагностической лапароскопии или лапаротомии.

Диагностическая лапароскопия, в свою очередь, при рутинном использовании позволяет в 100% случаев травмы ПЖ выявить косвенные признаки повреждения и принять обоснованное решение о конверсии.

Анализ результатов использования современной хирургической тактики, внедренной в многопрофильном стационаре на основании рекомендаций VIII Международной конференции хирургов-гепатологов стран СНГ, показывает, что в большинстве наблюдений объем операций сводится к дренированию или осуществлению гемостаза прошиванием кровоточащего сосуда. Тампонирование в настоящее время используется как исключение. При этом полученные данные о частоте посттравматического панкреатита, гнойно-септических осложнений в сравнении с данными литературы свидетельствуют о правильности данного тактического подхода.

Список литературы Возможности применения современных методов диагностики и лечения при травме живота с повреждением поджелудочной железы

- Боженков Ю.Г. Профилактика панкреатита при повреждении поджелудочной железы/Ю.Г. Боженков, С.А. Шалин//Хирургия. -2003. -№2. -С. 49-52.

- Демидов В.А. Лечение травм поджелудочной железы/В.А. Демидов, Д.Л. Челноков//Хирургия. -2009. -№1. -С. 44-48.

- Махутов В.Н. Диагностика и лечение повреждений поджелудочной железы: диссертация.. кандидата медицинских наук/В.Н. Махутов. -Иркутск, 2004. -147 с.

- Михайлов А.П. Хирургическое лечение сочетанных повреждений органов панкреатодуоденальной зоны/А.П. Михайлов, Б.В. Сигуа, А.М. Данилов, В.П. Земляной//Бюллетень ВСНЦ СО РАМН. -2011. -№4 (80) -С. 68-69.

- Щетинин С.А. Анализ частоты и последствий травматизма в России/С.А. Щетинин//Современные проблемы науки и образования. -2015. -№ 2 (часть 1). -С. 48.

- Bedirli A. Surgical alternatives in complex pancreatic injuries/A. Bedirli, O. Sakrak, E.M. Sözüer, I. Güler, Y. Aritaş//Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. -2003. -№9(3). -P. 194-198.

- Krige J.E., Beningfield S.J., Bornman P.C. Management strategies in pancreatic trauma./J.E. Krige, S.J. Beningfiel, P.C. Bornman//Recent Advances in Surgery. -2006. -P. 95-118.

- Moore E.E. Organ injury scaling II: Pancreas, duodenum, small bowel, colon, rectum/E.E. Moore //J. Trauma. -1990. -Vol. 30, №9. -P. 1427.

- Tanweer K. Hepatic trauma management and outcome; Our experience/K. Tanweer, M. Topno, A. Reza et al.//Anupam Tiwari Indian J. Surg. -2010. -Vol. 72. -P. 189-193.