Возможности развития саморегуляции подростков в условиях организации программы дополнительного образования

Автор: Чижова Ирина Викторовна, Назарова Надежда Ивановна

Журнал: Грани познания @grani-vspu

Статья в выпуске: 5 (64), 2019 года.

Бесплатный доступ

Анализируется саморегуляция деятельности подростка с позиции требований ФГОС основного общего образования. Выявлены компоненты регуляторных процессов и регуляторно-личностных свойств подростков. Представлен рабочий проект программы, направленной на развитие саморегуляции подростков.

Саморегуляция, подросток, процессы саморегуляции, регуляторно-личностные свойства, программа

Короткий адрес: https://sciup.org/148310450

IDR: 148310450 | УДК: 37

Текст научной статьи Возможности развития саморегуляции подростков в условиях организации программы дополнительного образования

В современном образовании личность обучающегося школы рассматривается с позиции овладения им на каждом возрастном этапе универсальными учебными действиями. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (ФГОС ООО) предъявляет конкретные требования к выпускнику начальной, средней и старшей школы [6]. Задачей школьного образования становится воспитание грамотной, гибкой, нравственно развитой личности.

Подростковый возраст относится к средней ступени школьного образования и считается самым сложным в построении взаимоотношений между подростком и взрослым, продуктивном взаимодействии в учебной деятельности и в других областях. Круг общения подростка расширяется, родители и взрослые отходят на второй план, тогда как значимость авторитетных сверстников усиливается.

Возраст отрочества сензитивен к становлению личностных качеств самостоятельности, ответственности, решительности, целеустремленности, гибкости. Подростки стараются воспитать в себе качества уверенного в себе человека, стремясь к собственному идеалу. Социальная пропаганда успешного делового молодого человека в СМИ и сети Интернет содействуют мотивации молодых людей к саморазвитию.

По мнению современных психологов (А.Г. Асмолова, В.И. Моросановой, А.К. Осницкого, Г.М. Панкратовой) в подростковом возрасте формируется осознанное управление своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных целей; способность преодолевать трудности и препятствия [1, с. 135; 3].

Нами поставлена цель разработать проект сопровождения программы по развитию саморегуляции подростков в дополнительном образовании. Выдвинута диагностическая задача определения уровня сформированности регуляторных процессов и регуляторно-личностных свойств подростков с помощью методики В.И. Моросановой «Опросник “Стиль саморегуляции поведения”» [2]. На основании полученных результатов сделан вывод об общем уровне саморегуляции подростков, определены сильные и слабые стороны в регуляторных процессах и произвольной активности подростков, выделен ресурс для развития саморегуляции.

В исследовании участвовали обучающиеся из профильного (математического) класса 7 «А» и обучающиеся из классов общего профиля – 7 «В» и 7 «Г» МОУ «Лицей № 11 Ворошиловского района Волгограда». В целях сравнения особенностей саморегуляции семиклассников в дальнейшем будут рассмотрены 2 выборки подростков: обучающиеся из математического класса – группа А, и двух нематематических классов – группа Б.

На основе анализа ответов обучающихся групп А и Б на вопросы опросника «Стиль саморегуляции поведения» В.И. Моросановой получены данные по определению особенностей регуляторных процессов и регуляторно-личностных свойств семиклассников. В опросе участвовало 70 человек.

В табл. 1 представлены показатели основных регуляторных процессов подростков.

Таблица 1

Показатели основных регуляторных процессов подростков, %

|

Основные регуляторные процессы |

Уровни (n=70) |

||

|

Высокий |

Средний |

Низкий |

|

|

Планирование |

37 |

56 |

7 |

|

Моделирование |

27 |

53 |

20 |

|

Программирование |

11 |

71 |

17 |

|

Оценивание результатов |

27 |

63 |

10 |

Как видно по результатам, представленным в табл. 1, у большинства опрошенных подростков основные регуляторные процессы (планирование, моделирование, программирование, оценивание результатов) представлены на среднем и высоком уровне, соответственно «Планирование» – 56% на среднем и 37% на высоком уровне; «Моделирование» – 53% на среднем и 27% на высоком уровне; «Программирование» – 71% на среднем уровне; «Оценивание результатов» – 63% на среднем и 27% на высоком уровне.

В табл. 2 представлены регуляторно-личностные свойства подростков и общий уровень саморегуляции.

Таблица 2

Показатели регуляторно-личностных свойств и общий уровень саморегуляции подростков, %

|

Регуляторно-личностные свойства |

Уровни (n=70) |

||

|

Высокий |

Средний |

Низкий |

|

|

Гибкость |

6 |

71 |

23 |

|

Самостоятельность |

21 |

43 |

36 |

|

Общий уровень саморегуляции |

36 |

51 |

13 |

Такие личностные регуляторные свойства, как гибкость и самостоятельность представлены в данной выборке на среднем и низком уровне, по шкале «Гибкость» 71% опрошенных показал средний уровень и 23% – низкий уровень. Обучающиеся с низкими показателями по шкале гибкости в динамичной, быстро меняющейся обстановке чувствуют себя неуверенно, не способны адекватно реагировать на ситуацию [2, с. 119].

По шкале «Самостоятельность» выявлены 43% результатов на среднем уровне, 36% на низком уровне, 21% на высоком уровне. Низкие показатели по шкале самостоятельности показывают зависимость человека от мнений и оценок окружающих, при отсутствии посторонней помощи у него неизбежно возникают регуляторные сбои [2, с. 119].

Общий уровень саморегуляции среди опрошенных подростков соответствует среднему уровню у 51% респондентов, высокому у 36%, низкому – у 13% подростков.

Обобщая полученные результаты об особенностях регуляторных процессов, можно говорить о том, что в данной выборке у подростков сформированность регуляторных процессов «Планирования», «Моделирования», «Оценивания результатов» представлены в целом на средне-высоком уровне, процесс «Программирования» – на среднем уровне. Можно предположить, что подростки учатся целеполаганию, осознанному программированию и планированию деятельности, продумыванию способов своих действий и контролю над ними в рамках учебной деятельности, которая формирует основные регуляторные процессы.

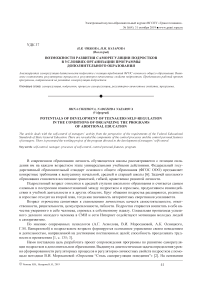

При сравнении результатов подростков из математического (группа А) и нематематических классов (группа Б) можно выделить различия в процессах планирования и программирования. В нематематических классах процесс «Планирование» представлен на среднем и высоком уровнях, в математическом классе представлены все трех уровня, т. е. осознанное планирование деятельности и целеполагание выше у обучающихся нематематических классов.

Рис. 1. Распределение показателей регуляторного процесса «Планирование» по уровням в группах А и Б, %

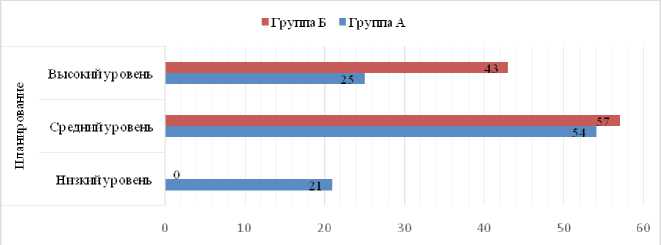

Процесс программирования в математическом классе (группа А) представлен на средне-низком уровне, что может говорить о несформированности навыка продумывать последовательность своих действий. В нематематических классах (группа Б) подростки готовы самостоятельно формировать программу своих действий (средне-высокий уровень программирования).

■ Группа Б ■ Группа А

Рис. 2. Распределение показателей регуляторного процесса «Программирование» по уровням в группах А и Б, %

В целом регуляторные процессы представлены на более высоком уровне у обучающихся группы Б.

Регуляторно-личностные свойства «Гибкости» и «Самостоятельности» по полученным данным у подростков развиты недостаточно, выявлен средне-низкий уровень (причем по шкале «Самостоятельность» выявлен наиболее высокий показатель низкого уровня среди всех представленных, а именно 36%), что может говорить о несформированности личностных показателей адаптации, адекватности восприятия себя и окружающих, готовности к изменению стиля поведения и реагирования, готовности брать на себя ответственность и принимать самостоятельно решения. Низкий уровень самостоятельности подростков и их гибкости характерен в целом для современных подростков в связи со стилем семейного воспитания, детско-родительских отношений, особым статусом «Подросток» в обществе, демократичным отношением к личности ребенка в семье и школе.

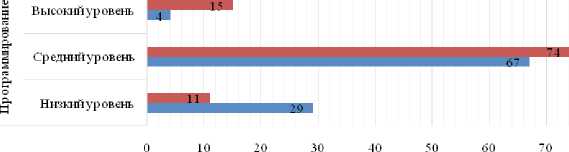

Обучающиеся нематематических классов (группы Б) в большей степени чувствуют себя неуверенно в быстро меняющейся обстановке, менее адаптированы и гибки, в сравнении с обучающимися математического класса (группы А). При этом почти половина подростков из математического класса (46%) испытывают трудности в принятии решений, зависят от мнений и оценок окружающих, несамостоятельны. В нематематических классах низкий уровень самостоятельности также высок и выявлен у 30% респондентов.

Рис. 3. Распределение показателей регуляторно-личностного свойства «Самостоятельность» по уровням в группах А и Б, %

Несмотря на недостаточно сформированные регуляторно-личностные свойства подростков, общий уровень саморегуляции у обучающихся выражен на средне-высоком уровне, что говорит о возможностях получения навыков осознанной саморегуляции деятельности.

Далее представим проект рабочей программы по развитию саморегуляции подростков «Зелена волна», которая составлена на основе дополнительной образовательной программы «Юный инспектор дорожного движения» Л.А. Рохлиной [5].

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Зеленая волна» имеет социальное направление и составлена на основе программы дополнительного образования по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма «Правила дорожного движения»; в рамках реализации Федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013–2020 годах» на основании постановления Правительства РФ [4].

Цель программы – развитие саморегуляции подростков как участников дорожного движения, освоение обучающимися новых социальных ролей – участника и юного инспектора дорожного движения.

Развивающая программа «Зеленая волна» представляет собой цикл занятий для обучающихся седьмых и восьмых классов, целью которых является формирование компетенций, способствующих обеспечению их безопасности в условиях дорожного движения.

Задачи:

-

1. Способствовать повышению уровня информированности подростков об опасностях дорожного движения.

-

2. Создание условий для развития компонентов саморегуляции (планирование, программирование, моделирование, оценивание результатов) подростков в условиях дорожного движения.

-

3. Формирование у подростков критической оценки дорожной ситуации и умения анализировать свое поведение на дороге.

-

4. Сформировать основные и вариативные стратегии поведения у обучающихся в типичных и трудных дорожных ситуациях.

-

5. Способствовать развитию новых социальных ролей подростка как участника и юного инспектора дорожного движения.

В организации и проведении программы участвуют учитель истории и обществознания, педагог-психолог, социальный педагог и инспектор дорожного движения отдела полиции № 5 Управления МВД России по г. Волгограду.

Учитель истории и обществознания проводит занятия по программе и знакомит участников с основными теоретическими знаниями в области соблюдения правил дорожного движения, выезжает с подростками на экскурсии.

Педагог-психолог осуществляет психологическое сопровождение каждого модуля программы: ориентировку в целях и задачах программы, диагностику уровня сформированности компонентов саморегуляции на начальном и итоговом этапе, создание комфортных условий для сплочения группы подростков.

Социальный педагог реализует правовое и социальное направление сопровождения программы.

Инспектор дорожного движения проводит с участниками практические занятия по обучению подростков правилам дорожного движения, осуществляет выездные мероприятия.

Структура программы.

Программа дополнительного образования «Зеленая волна» рассчитана на 68 часов. Регулярность занятий – 2 раза в неделю, продолжительность занятия – 60 минут. Форма проведения: лекции-беседы с элементами психологического тренинга. Программа состоит из модулей:

-

1. Модуль – ориентировочный.

-

2. Модуль – обучающий.

-

3. Модуль – активной деятельности.

-

4. Модуль – результативный.

-

5. Модуль – итоговый.

Ниже представим описание структуры реализации программы.

Таблица 3

|

Задача |

Модуль |

Участие в сопровождении специалиста |

|

1. Повышение уровня информированности подростков об опасностях дорожного движения |

Ориентировочный |

Учитель истории, социальный педагог, педагог-психолог |

|

2. Создание условий для развития компонентов саморегуляции подростков в условиях дорожного движения |

Обучающий |

Учитель истории, социальный педагог, педагог-психолог, инспектор дорожного движения |

|

3. Формирование у подростков критической оценки дорожной ситуации и умения анализировать свое поведение на дороге |

Активной деятельности |

Учитель истории, социальный педагог, инспектор дорожного движения |

|

4. Сформировать основные и вариативные стратегии поведения у обучающихся в типичных и трудных дорожных ситуациях |

Результативный |

Учитель истории, инспектор дорожного движения |

|

5. Способствовать развитию новых социальных ролей подростка как участника и юного инспектора дорожного движения. |

Итоговый |

Педагог-психолог, социальный педагог. |

Ориентировочный модуль включает в себя знакомство обучающихся друг с другом, с историей создания детского объединения юных инспекторов движения, инструктаж по технике безопасности, инструктаж о правах и обязанностях юного инспектора движения.

На ориентировочном этапе реализации программы «Зеленая волна» психологическое сопровождение заключается в ориентировке в целях и задачах программы, диагностике показателей саморегуляции, создании психологически комфортных условий для сплочения группы подростков.

Обучающий модуль включает формирование навыков коммуникации подростков во взаимодействии с тремя группами участников программы: между собой, со взрослыми, с детьми младшего школьного возраста. Подростки знакомятся с основными правилами дорожного движения, изучают дорожные знаки, обсуждают дорожные ситуации, разбирают случаи ДТП с участием инспектора дорожного движения.

Психологическое сопровождение программы на данном этапе заключается в развитии коммуникативных УУД: умении высказывать и обосновывать свое мнение, умении воспринимать точку зрения оппонента, умении слушать других, умению договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности. Также проводится психологическое просвещение подростков об особенностях учебного взаимодействия с детьми младшего школьного возраста, восприятия ими информации.

Модуль активной деятельности состоит из выездных мероприятий, экскурсий, знакомства на местности с дорожными знаками. По результатам прохождения тестирования и решения дорожных задач формируется группа юных инспекторов дорожного движения для проведения классных мероприятий по теме «Соблюдаем правила дорожного движения» с младшими школьниками.

В ходе проведения выездных мероприятий будут проводиться конкурсы на запоминание знаков дорожного движения, на самый интересный вопрос по теме экскурсии, творческий конкурс.

Результативный модуль носит проектный характер, в нем подростки в новой социальной роли – юных инспекторов дорожного движения – с участием педагога знакомят младших школьников с основными ПДД для пешеходов, с дорожными знаками и дорожной разметкой, в специально оборудованной рекреации образовательного учреждения.

Новая социальная роль инспектора дорожного движения несет в себе ряд функций и обязанностей ее носителя: соблюдение правил ПДД, сознательное отношение к дорожной ситуации и участникам дорожного движения, активную гражданскую позицию, умение реагировать на сложные дорожные ситуации, выработанные стратегии поведения.

В проектной деятельности реализуется личностный потенциал саморазвития подростка. Таким образом психолог удерживает в фокусе рефлексии 2 задачи развития подросткового возраста: практическое освоение навыков саморегуляции в ситуации дорожного движения и саморазвитие подростка.

По окончании программы для всех участников организуется праздничное мероприятие с вручением дипломов юного инспектора дорожного движения. На заключительном этапе производится итоговая диагностика компонентов саморегуляции и рефлексия подростками полученных результатов.

Этапы реализации занятия:

-

1. Ориентировочный этап – сообщение темы занятия, целей и задач, создание эмоционального настроя в группе.

-

2. Основной этап (теоретическая и практическая части) – выяснение исходного уровня знаний подростков по данной теме; привлечение гостей; выполнение заданий на развитие регулятивных, коммуникативных, познавательных универсальных учебных действий; решение практических задач.

-

3. Рефлексивный этап – обсуждение материала в групповой дискуссии, подведение итогов занятия.

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности.

Программа «Зеленая волна» рассчитана на развитие новых социальных ролей школьника как участника и юного инспектора дорожного движения, формирование культуры безопасного движения пешехода на дорогах и улицах. После прохождения программы дети смогут осознанно вести себя в условиях дорожного движения.

С психологической точки зрения программа развивает компетенции в регулятивной деятельности подростка, а именно в развитии личностных качеств ответственности, самостоятельности, социальной сознательности, инициативности.

К выпускнику основной школы в современном обществе предъявляются определенные требования готовности к дальнейшему саморазвитию, профессиональному самоопределению, целенаправленному обучению и овладению профессией, сознательному построению жизненных планов и перспектив, активной гражданской позиции. С точки зрения личностных свойств к молодым людям, закончившим школу, предъявляются требования самостоятельности, ответственности, сознательности и нравственности поступков, самооценки и контроля действий.

Исходя из требований ФГОС ООО выпускник основной школы должен овладеть личностными, метапредметными и предметными результатами [6]. После освоения программы дополнительного образования «Зеленая волна» личностные результаты могут быть выявлены в:

-

- анализе и оценке жизненных ситуаций (поступков, явлений, событий) с позиции участника дорожного движения;

-

- осознанном отношении к поступкам с позиции общечеловеческих нравственных ценностей;

-

- ответственном отношении к собственному здоровью, к личной безопасности и безопасности окружающих;

-

- готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования [5].

Метапредметными результатами изучения курса является формирование универсальных учебных действий.

Регулятивные УУД:

-

- определять цель деятельности;

-

- учиться обнаруживать и формулировать проблемы;

-

- устанавливать причинно-следственные связи;

-

- учиться планировать деятельность;

-

- вырабатывать навыки контроля и самооценки процесса и результата деятельности;

-

- вырабатывать навыки осознанного и произвольного построения сообщения в устной форме, в том числе творческого характера [Там же].

Познавательные УУД:

-

- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя разные источники информации, свой жизненный опыт;

-

- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной деятельности.

Коммуникативные УУД:

-

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевой ситуации;

-

- высказывать и обосновывать свою точку зрения;

-

- учиться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения;

-

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;

-

- задавать вопросы [Там же].

Приоритетной задачей образования является воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности. Считаем, что качества самостоятельности, ответственности, сознательности поступков, решительности возможно прививать обучающимся в рамках дополнительного образования в развивающей деятельности.

Механизмы формирования регулятивных процессов в подростковом возрасте проявляются и закладываются в учебной деятельности, как основной развивающей деятельности личности обучающихся по освоению образовательной программы. При этом такие личностные регуляторные свойства как гибкость и самостоятельность формируются у человека в более широком социально-развивающем контексте не только школы, но и семьи, увлечений, дополнительном образовании, труде.

Практический опыт развития новых социальных ролей подростка как участника и инспектора дорожного движения позволяет ему раскрыть способности к саморегуляции, развить личностные качества ответственности, самостоятельности, инициативности, гражданской сознательности в новой деятельности, проявить авторский подход к решению поставленных задач, постоянно совершенствоваться.

Список литературы Возможности развития саморегуляции подростков в условиях организации программы дополнительного образования

- Асмолов А.Г., Бурменская Г.В., И.А. Володарская [и др.] Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к мысли. Система заданий: пособие для учителя. М.: Просвещение, 2010.

- Моросанова В.И., Сагиев Р.Р. Опросник "Стиль саморегуляции поведения ССП-98" // Вопросы психологии. 2000. № 2. С. 118-127.

- Панкратова Т.М. Саморегуляция в социальном поведении. Ярославль: Ярославский гос. ун-т им. П.Г. Демидова, 2011.

- Постановление Правительства РФ от 3 октября 2013 г. № 864 "О федеральной целевой программе "Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах". [Электронный ресурс]. URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/ doc/70367076/ (дата обращения: 15.04.2019).

- Рохлина Л.А. Дополнительная образовательная программа "Юный инспектор дорожного движения". [Электронный ресурс]. URL: https://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-rabota/library/2017/11/22/dopolnitelnaya-obrazovatelnaya-programmayunyy (дата обращения: 20.02.2019).

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования: утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897. [Электронный ресурс]. URL: https:// fgos.ru/ (дата обращения: 21.10.2019).