Возможности ритмокардиографии при системной красной волчанке

Автор: Соловьва О.В., Маркова В.В., Миронов В.А.

Журнал: Человек. Спорт. Медицина @hsm-susu

Рубрика: Проблемы здравоохранения

Статья в выпуске: 39 (172), 2009 года.

Бесплатный доступ

У пациентов с системной красной волчанкой увеличение активности СКВ сопровождается снижением общей вариабельности, вариабельности в большей степени симпатических и парасимпатических волн. Не выявлено достоверной коррелятивной зависимости между показателями ВСР и отдельными клиническими признаками СКВ, выявлена зависимость изменений показателей ВСР от активности патологического процесса.

Системная красная волчанка, вариабельность сердечного ритма, активность скв

Короткий адрес: https://sciup.org/147152650

IDR: 147152650 | УДК: 616.5-002.524

Текст научной статьи Возможности ритмокардиографии при системной красной волчанке

Введение. В настоящее время исследование вариабельности сердечного ритма (ВСР) активно внедряется в клиническую практику, так как патология вегетативной регуляции является одним из звеньев патогенеза в развитии заболеваний внутренних органов [2]. Вегетативная система по отношению к внутренним органам является генерализованной, с широким представительством во всех органах соматической сферы и структурнофункциональными особенностями в каждом из них, предназначена для регуляции функций внутренних органов, в норме оптимально меняющихся в соответствии с поведенческими реакциями организма, и недостаточно патологически искажено, -при заболеваниях [5].

Часто ВСР используется для стратификации риска сердечной и аритмической смерти после инфаркта миокарда. Институт кардиологии им. А.Л. Мясникова, [10] - при долгосрочном прогнозе постинфарктных больных с использованием различных показателей ВСР была продемонстрирована способность предсказывать отдаленные исходы ИМ, например, при оценке SDNN за 24 часа в период до 11 дней от развития ИМ величина этого показателя прогнозировала исходы заболевания в пределах 31 месяца.

По результатам исследований пациентов с СКВ в ГУ институте ревматологии [7] временные показатели ВСР у больных с СКВ были достоверно ниже, чем у здоровых лиц, выявлена достоверная прямая корреляция показателей ВСР с кумулятивной дозой циклофосфана и содержанием ЛПВП, обратная - с кумулятивной дозой азатиоприна, традиционными факторами риска (возрастом, ИМТ, курением, АГ, содержанием ТГ).

Материалы и методы. Обследованы 114 женщин с достоверным диагнозом СКВ, группа больных из 24 человек с дебютом СКВ. Все пациенты наблюдались в отделение ревматологии Челябинской областной клинической больницы. Всем пациентам проводилась ритмокардиография.

Ритмокардиограмма (RR - интервалограмма) является методом оценки состояния вегетативной регуляции сердечного ритма; регистрируется с помощью продолжительной последовательной высокоточной записи электропотенциалов сердца (ЭКГ), анализируются временные паузы между сердечными систолами. Принципиально важно, чтобы точность регистрации была достаточной с разрешением не менее 1 мс [5].

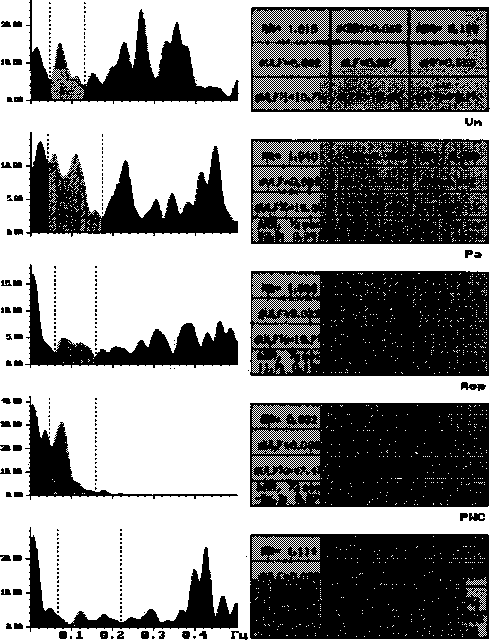

На РКГ преимущественно отражаются интра-и экстракардиальные влияния, приходящие в синусовый узел и трансформированные в нем. Точность исследования обеспечивает метод высокоразрешающей ритмокардиографии (дискретизация 1000 Гц), проводимый на аппаратно-программном комплексе КАП-РК-01-«Микор». Анализ ритмо-кардиограмм разделен на две части - визуальную и математическую [5] (рис. 1, 2).

Цель. Целью исследования было определить особенности состояния вегетативной регуляции с помощью оценки вариабельности сердечного ритма (ВСР), зависимость показателей ВСР от активности патологического процесса. Проводился статистический и корреляционный анализ данных ВСР и клиники заболевания, показателей СРВ, СОЭ, активности заболевания.

Результаты. По результатам многопрофильного обследования, по критериям включения и исключения в исследовании участвовало 124 человека, из них 114 женщин и 10 мужчин. Диагноз СКВ достоверен во всех случаях (критерии ACR, 1997 г.) [14, 9, 3]. Характерной особенностью больных СКВ является многообразие клинических форм и вариантов течения заболевания [1, 9, б, И]. Для объективизации состояния пациентов необходима адекватная оценка активности, что дает возможность прогнозировать течение заболевания и выработать тактику ведения пациентов. Всем пациентам проводилась РКГ с целью выявления изменений показателей ВСР как возможного маркера активности процесса. Одним из способов ко-

Рис. 1. Ритмокардиограмма здорового человека

Рис. 2. Ритмокардиограмма больной с СКВ, на спектрограмме спектральная мощность плотности представлена волнами очень низкочастотного, гуморального диапазона (VLF)

RR

2.01

сек

Ритмекарди®грамма

Показатели ритмокарди®граммы в сек.

|

RR= ©.627 |

6СRR)=0.020 |

RRA= О.ОЮ |

|

61 = 0.019 |

6п= О.ОО7 |

6s= ©.@03 |

Процентные соотношения

|

61И= 85. ЗХ |

6мХ= 12.5Z |

6s’Z= 2.2ИК |

личественной оценки механизмов регуляции вегетативного тонуса является определение статистически значимой разницы амплитуд высоко-, средне- и низкочастотных волн (HF, LF, VLF) спектра волновой структуры, отражающих парасимпатические, симпатические и гуморально-метаболические влияния на регуляцию сердечного ритма, так же меры их коррелятивного участия в формировании общей ВСР [7, 5, 10, 8,4] (табл. 1).

При расчете индекса активности SLEDAI отмечается снижение общей вариабельности и вариабельности всех видов волн по мере увеличения активности патологического процесса.

Сравнение показателей временного анализа

Таблица 1

Показатели ВСР у группы здоровых и больных СКВ женщин

|

RR |

SDNN ' |

ARA |

стЬ |

am |

as |

VLF, % |

LF, % |

HF, % |

|

|

PQ О |

0,935± |

0,051± |

0,094± |

0,019± |

0,017± |

0,044± |

15,7± |

13,7± |

71,6± |

|

Он S 00 |

0,162 |

0,015 |

0,035 |

0,008 |

0,009 |

0,016 |

9,9 |

10,4 |

17,6 |

|

0,809± |

0,032± |

0,052± |

0,024± |

0,017± |

0,025± |

50,7± |

10,7± |

39,9± |

|

|

* О < я |

0,183 |

0,011 |

0,024 |

0,009 |

0,006 |

0,017 |

8,8 |

12,3 |

12,5 |

|

i^ |

0,789± |

0,028± |

0,037± |

0,018± |

0,013± |

0,016± |

48,9± |

19,3± |

32,4± |

|

Ё g < я |

0,145 |

0,009 |

0,027 |

0,011 |

0,008 |

0,014 |

9,2 |

11,2 |

14,3 |

|

is |

0,733± |

0,023± |

0,034± |

0,014± |

0,012± |

0,015± |

46,8± |

18,2± |

38,3± |

|

в ° < я |

0,132 |

0,012 |

0,018 |

0,007 |

0,005 |

0,018 |

7,4 |

10,9 |

13,8 |

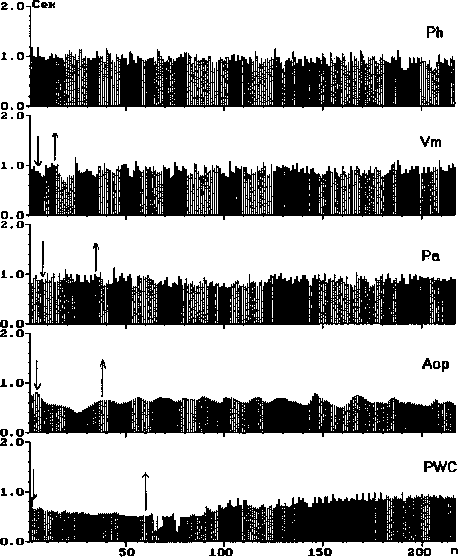

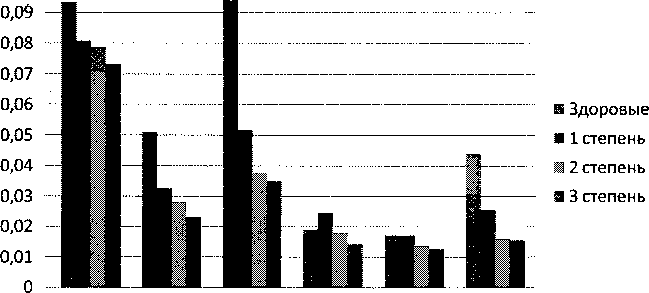

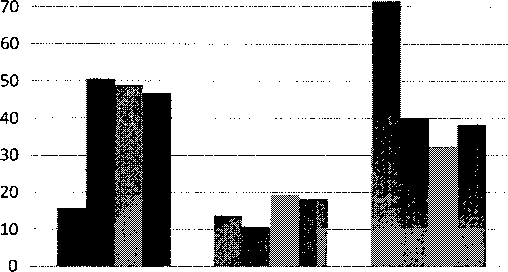

ВСР у больных СКВ при различной активности (рис. 3) показало выраженное снижение общей вариабельности сердечного ритма, вариабельности всех видов волн в зависимости от тяжести заболевания на фоне снижения средней величины меж систолических интервалов при увеличении тяжести заболевания. При сравнении спектральных характеристик распределения влияний регулирующих факторов исследуемых групп по вкладам трех диапазонов в общий спектр (рис. 4) значимые

ОД

RR/1O SDNN ARA si sm ss

Рис. 3. Сравнение показателей временного анализа ВСР у больных СКВ при различных степенях активности

ж Здоровые ж активность I Ж активность II ж активность III

VLF LF HF

Рис. 4. Сравнение показателей спектрального анализа ВСР у больных СКВ с различной активностью

различия найдены по удельному весу гуморальнометаболических волн, которые были существенно выше у больных с активностью 2,3. Удельный вес симпатических и парасимпатических волн был существенно выше в группе больных с 1 активностью СКВ, как у здоровых.

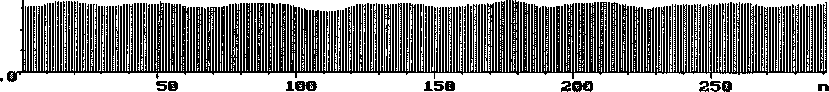

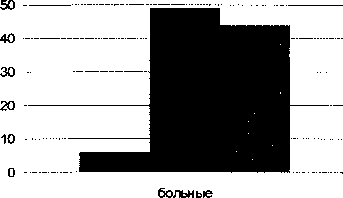

Для оценки соотношения влияний регулирующих факторов в непараметрическом частотном анализе ВСР с быстрым преобразованием Фурье выделялись спектральные доли разночастотных диапазонов, физиологически связанные с гуморально-метаболическим, симпатическим и парасимпатическим влияниями в СУ. В группе исследуемых пациентов ВСР имела трехкомпонентную волновую структуру, имелось общее снижение ВСР, спектральный вклад в структуру ВСР преобладал в парасимпатическом высокочастотном диапазоне у большего количества пациентов (49 человек - 43 %). 1 группа - преобладание среднечастотного симпатического диапазона, 2 группа -преобладание высокочастотного парасимпатического диапазона, 3 группа - преобладание низкочастотного диапазона волн. Деление больных на группы представлено на рис. 5.

я I группа я II группа s III группа

Рис. 5. Деление больных на группы

Таблица 2 Характеристика клинических признаков СКВ во 2-й группе

|

Клинические признаки |

Количество, % |

|

Больных в группе |

49 человек |

|

Средний возраст |

35,6 лет |

|

Средний стаж |

8,8 лет |

|

Поражение суставов |

49, (100 %) |

|

Поражение почек |

23, (42,8 %) |

|

Поражение кожи |

45, (91,8 %) |

|

Поражение сосудов |

27, (55,1 %) |

|

Поражение легких |

12, (24,4 %) |

|

Поражение серозных оболочек |

21, (42,8 %) |

|

Поражение сердца |

27, (55,1 %) |

|

Лихорадка |

40, (81,6 %) |

|

Поражение костного мозга |

14, (28,5 %) |

|

Анемия |

8, (16,3 %) |

|

Тромбоцитопения |

8, (16,3 %) |

|

Лейкопения |

7, (14,2 %) |

|

Эписиндром |

6, (12,2 %) |

При анализе клинических параметров у больных с СКВ не было выявлено достоверной корреляционной связи показателей ВСР с какими-либо клиническими признаками заболевания (табл. 2).

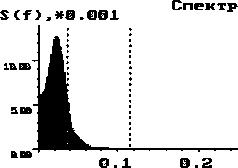

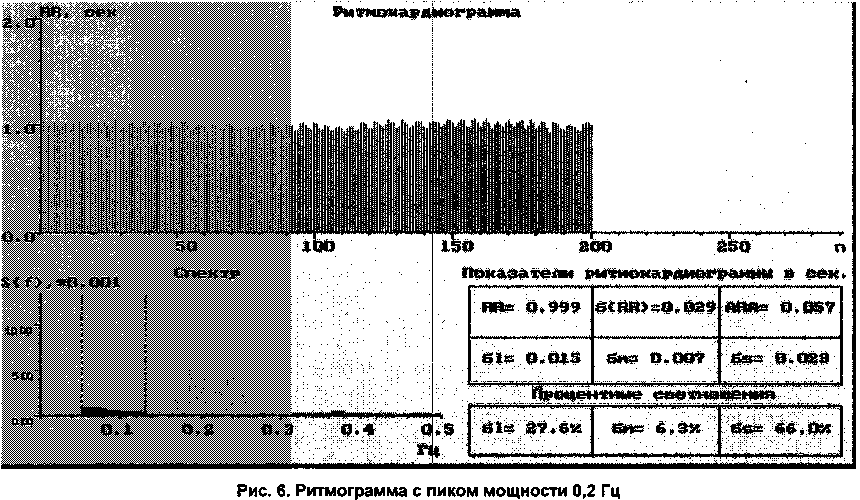

При визуальном анализе ритмограмм и спектрограмм пациентов изучаемой группы из статистического анализа исключены ритмограммы с наличием признаков миграции водителя ритма, в итоге группа для статистической обработки по показателям РКГ составила 24 человека, пик мощности пришелся на 0,2 Гц, что характерно для наличия интоксикации, воспалительных изменений у пациентов [12] (рис. 6).

С учетом того, что СКВ является воспалительным аутоиммунным заболеванием [13, 1, 6], сделана попытка выявить корреляции показателей ВСР с такими маркерами воспаления, как СРВ и СОЭ. Корреляционный анализ проводился по методу Пирсона, корреляция считалась значимой на уровне не менее 0,01. Результаты расчетов представлены в табл. 3.

Таблица 3 Коэффициент корреляции Пирсона

|

Массивы данных |

Коэффициент корреляции Пирсона, г (р) |

|

SDNN и СРБ |

-0,0967 (0,01) |

|

SDNN и СОЭ |

-0,151 (0,01) |

В среднем показатель ВСР составил 0,0289 ± 0,012 с. Снижение показателя вариабельности наиболее выражено у пациентов, имеющих в дебюте поражение почек, нервной системы и серозных оболочек. Колебания цифр средней величины квадратического отклонения (дисперсии) от среднестатистической величины интервалов составили 0,003-0,061 с. Наименьший показатель наблюдался у пациентов с поражением почек (табл. 4).

Таблица 4 Исследование ВСР у больных системной красной волчанкой (СКВ) в дебюте заболевания

|

Показатели |

Количество, человек |

|

Дебют СКВ |

24 |

|

Средний возраст |

32,6 ± 12,9 лет |

|

Лихорадка |

19 |

|

Поражение суставов |

17 |

|

Поражение кожи |

19 |

|

Поражение почек |

12 |

|

Поражение серозных оболочек |

8 |

|

Поражение костного мозга |

7 |

|

Генерализованные эпиприступы |

2 |

Выводы:

-

1. Особенность ВСР у больных СКВ - формирование высокочастотных парасимпатических волн с пиком мощности спектральной плотности на уровне 0,2 Гц.

-

2. Обнаружена достоверная обратная корреляция показателей ВСР с такими маркерами воспаления, как СРВ, СОЭ.

-

3. Увеличение активности СКВ сопровождается снижением общей вариабельности, вариабельности в большей степени симпатических, парасимпатических, в меньшей степени - гуморальнометаболических волн сердечного ритма.

-

4. Показатель SDNN у больных с СКВ достоверно ниже нормы в дебюте заболевания в группе пациентов с более прогностически неблагоприятным течением, высокой активностью. Для выявления корреляционной зависимости необходимо продолжить исследование на большей группе пациентов.

Список литературы Возможности ритмокардиографии при системной красной волчанке

- Варианты психических нарушений у больных системной красной волчанкой/Т.А. Лисицина, Д.Ю. Вельтищев, О.Ф. Серавина, ЕЛ. Насонов//Научно-практическая ревматология. -2008. -№4.-С. 21-27.

- Вейн A.M. Вегетативные расстройства: клиника, лечение, диагностика/A.M. Вейн. -М.: Медицинское информационное агентство, 1998. -752 с.

- Клинические рекомендации. Ревматология/под ред. ЕЛ. Насонова. -М.: ГЭОТАР-Медиа, 2005. -С. 141-167.

- Мачерет Е.Л. Методы диагностики вегетативной дисфункции. Избранные лекции/Е.Л. Мачерет, Н.К. Марушко, А. В. Писарук//Украинский медицинский журнал. -№2 (16).-2000. -С. 89-95.

- Миронова Т. Ф. Вариабельность сердечного ритма при ишемической болезни сердца/Т. Ф. Миронова, В.А. Миронов. -Челябинск: Репкол, 2006. -С. 4-58.

- Насонова В.А. Системная красная волчанка/В.А. Насонова. -М.: Медицина, 1972.

- Новикова Д.С. Клиническое значение оценки вариабельности ритма сердца у больных системной красной волчанкой/Д.С. Новикова, Т.В. Попкова, Т.А. Панафидина//Тер. архив, 2008. -№9. -С 68-72.

- Перова Н.В. Простой метод оценки снижения суммарного коронарного риска при лечении гипертонии и гиперлипидемии/Н.В. Перова, О.В. Космонавтова//Кардиология2002. -№3. -С. 23-25.

- Сигидин Я.А. Диффузные болезни соединительной ткани/Я.А. Сигидин, Н.Г. Гусева, М.М. Иванова. -М; Медицина, 2004. -С. 253-303.

- Соколов С.Ф. Клиническое значение оценки вариабельности ритма сердца/С. Ф. Соколов, Т.А. Малкина//«Сердце». Журнал для практикующих врачей. -Т. 1, №2(2). -2002. -С. 72-75.

- Травкина И. В. Клинико-иммунологическая и магнитно-резонансно-томографическая характеристика поражения центральной нервной системы у больных системной красной волчанкой: автореф. дис.... канд. мед. наук/И.В. Травкина. -М., 1993.

- Тюрин А.Ю. Особенности периферической вегетативной регуляции пейсмекерной активности синусового узла сердца у больных с острым инфарктом миокарда: автореф. дис.... канд. мед. наук/А.Ю. Тюрин. -Пермь, 2005.

- The cortical generators of the contingent negative variation in humans: a study with subdural electrodes/T Hamano, HO. Lubers, A. Ikeda et al.//Electroencephalogs Clin Neurophysiol. -1997. -V. 104.-P. 257-268.

- Hochberg M.C. Updating the American College of Rheumatologi revised criteria for the classification of systemic lupus erythematotosus/M.C. Hochberg//Arthr. Rheum. -1997. -К 40. -P. 1725.