Возможности совершенствования крутильных весов второго рода

Автор: Петров Ю.П., Гимашев В.И., Алхин М.Ю., Багиян Н.В.

Журнал: Вестник Пермского университета. Геология @geology-vestnik-psu

Рубрика: Геофизика, геофизические методы поисков полезных ископаемых

Статья в выпуске: 3 (12), 2011 года.

Бесплатный доступ

Рассмотрены вопросы совершенствования конструкции вариометра, позволяющие повысить точность гравиметрических съемок.

Гравиметр, вариометр, ускорение силы тяжести, потенциал

Короткий адрес: https://sciup.org/147200780

IDR: 147200780 | УДК: 550.831

Текст научной статьи Возможности совершенствования крутильных весов второго рода

На любую материальную точку массой m на поверхности Земли действует сила тяжести p = mg, где g – ее ускорение. Сила тяжести p определяется геометрической суммой сил притяжения Земли и переносной силы инерции, которая учитывает эффект суточного вращения Земли. В большинстве геофизических задач суточным вращением Земли пренебрегают, так как она дает малый вклад в силу тяжести.

Земная кора неоднородна по своему составу, содержит тела с различной плотностью. В силу этого ускорение силы тяжести g , являющейся силовой характеристикой гравитационного поля Земли, различно как по величине, так и по направлению. Абсолютное значение ускорения силы тяжести в системе координат XOYZ определяется по формуле

g = gx +gy +gz , где gx, gy, gz – проекции g на оси OX, OY, OZ.

Взаимосвязь силовых и энергетических характеристик гравитационного поля следующая:

сW

-

g x = W x = д

сW

-

gy = Wy = £Y ,

сW

-

g z = W z =- г Z

где W – потенциал гравитационного поля.

В каждой точке земной поверхности вследствие неоднородной структуры земной коры абсолютное значение ускорения g различно. Относительные изменения ускорения ∆ g от пункта к пункту наблюдений устанавливаются с помощью гравиметров. Эти устройства позволяют обнаружить в земной коре тела с различной плотностью.

Однако гравиметры приблизительно определяют местоположения исследуемых неоднородностей. Чтобы узнать подробности относительно их формы и геометрического распределения, необходимо более детально рассматривать изменения gx, gy, gz в пункте наблюдения. Наиболее полная информация о возмущающем объекте будет, если определить все компоненты вторых производных потенциала W гравитационного поля:

51

W xx W xy W xz ,

W yx W yy W yz ,

Wzx Wzy Wzz , где например W = gx = 2W где, например, xz “ д д показывает изменение gx в пункте наблюдения на единицу длины смещения по оси OZ.

Вторые производные характеризуют

Для поиска тел различной плотности необходимо учитывать точность, с которой работают гравиметр и вариометр. Для гравиметра отнсительная

неоднородность поля тяготения, создаваемого телами различной плотности и формы. Вторые производные

измеряются вариометрами.

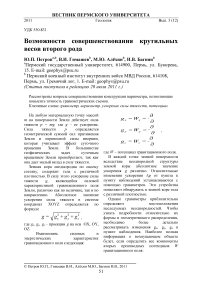

В качестве примера на рис.1 показаны кривые W xz и ∆ g для бесконечно длинного параллелепипеда [1]. Из рис.1 видно, что вторая производная W xz по max и min кривой очень четко ограничивает

геометрические размеры тела.

Ускорение ∆ g измеряется в мГл, W xz – в

Е, 1 мГл =10–5 м/с2, Е=10-9 с–2.

В принципе измерения W xz и ∆ g могут

погрешность измерения определяется J qmin q1= л , где Aq – точность

1 qmax измерения. Относительная погрешность (Л xz min вариометра q2 = А , где

( xz ) max

(А W xz )min – точность измерения.

Очевидно, возможности гравиметра и вариометра будут равными, если q1=q2. Определим глубину H залегания неоднородностей, на которой существующие точности устройств будут равны. В качестве примера тела, создающего неоднородность, рассмотрим шар, считая массу шара сосредоточенной в его центре. При расчетах использованы

заменить друг друга.

Имеем Wxz

g x

. Для больших z

теоретические выкладки, изложенные в работе [1].

g max

перемещений ∆ g=W xz ∙ ∆ x. Численным

GM

Н 2 ,

дифференцированием по кривой ∆ g

можно построить кривую W xz , и наоборот, численным интегрированием кривой W xz

(А xz

)

max

2 48 GM

25 V 5 Н 3 , (1)

можно определить кривую ∆ g .

где G – гравитационная постоянная, М – масса шара, Н – глубина залегания шара.

Рис. 1. Кривые ∆g и W xz над бесконечным параллелепипедом

Приравнивая q 1 и q 2 , получаем

A q min

A q max

Подставим в (1)

Aq min

GM

Н2

Получим

( W xz ) min

(A W xz ) max

(AW)

xz min

2 48GM .

25 л/5Н3

.

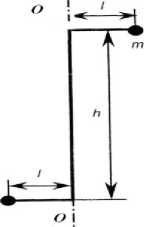

В ЭМП ферромагнитное тело устанавливается по оси ОО в верхней части весов. Весы, используемые в ЭМП, значительно усовершенствованы [3], уменьшены их габариты и масса (рис.3).

H=1,71

Aq min

(A W ) , (2)

xz mi n

Для гравиметров A q min =0,01∙10–5

градиентометров

–

( W xz ) min = 10–9

м/с2, –2

с

.

Подставляя эти параметры, получим Н = 171 м.

Поскольку точность измерения гравиметра не может быть выше 0,01∙10–5 м/с2, то глубина Н , на которой может эффективно работать вариометр, определяется точностью измерения вариометра ( Д W xz ) min . Вопрос для рассмотрения важен, поскольку вариометр дает большую информацию о

залегающем теле.

В работе [2] проведены теоретические и экспериментальные исследования в области разработки вариометров на

основе электромагнитных подвесов (ЭМП). При исследованиях в качестве базового вариометра выбрана модель ГРБ-М2. Точность измерения вариометра ( W xz ) = ±(5–7)Е.

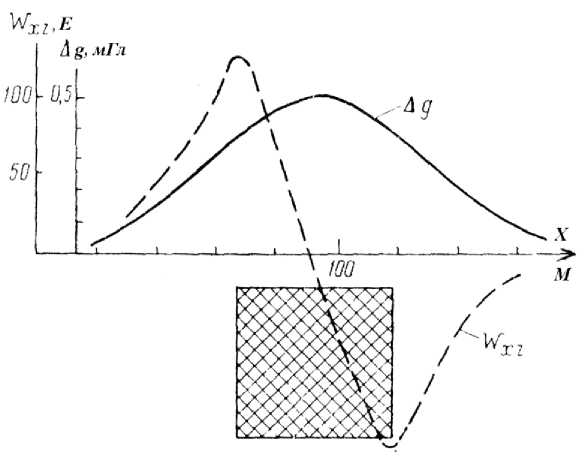

Основным чувствительным элементом являются крутильные весы второго рода. В ГРБ-М2 коромысло крутильных весов подвешивается на крутильной нити вдоль оси ОО (рис. 2).

Рис.2. Коромысло крутильных весов второго рода

Рис.3. Весы: 1 – ЭМП; 2 – ГРБ-М2

Если на коромысло крутильных весов действует момент силы W xz = mlh, то угол поворота вокруг оси ОО

A

mlhW , xz

т

где m – массы грузов, прикрепляемых к коромыслу, l – расстояние грузов от оси вращения, h – длина коромысла, τ – крутильная жесткость нити подвеса или крутильная жесткость в ЭМП.

Предположим, что точность измерения углов ГРБ-М2 и ЭМП одинакова. Проведем сравнительную оценку минимально измеряемого W xz ЭМП.

ГРБ-М2: m = 9,8 г, l = 0,5 см, h = 40 см, τ = 2,5∙10–1 г∙см2/с2,

(A W xz )min =5∙10 с .

ЭМП: m = 2,4 г, l = 0,085 см, h = 6,78 см, τ м = 4,28∙10–7 г∙см2/с2.

Правые части уравнения (3) будут одинаковы, т.е. ЭМП дает точность измерения (A W xz ) min , равную 0,001Е. Магнитный подвес повышает точность измерения в 5000 раз. Подставляя полученное значение (A W xz ) min в уравнение (2), имеем

Н = 1,71∙105 м = 171 км.

Глубина обнаружения неоднородостей для градиентометра теоретически составляет 171 км. Такой запас

Список литературы Возможности совершенствования крутильных весов второго рода

- Веселов К.Е., Сагитов М.У. Гравиметрическая разведка. М.: Недра, 1968 г. 512 с.

- Петров Ю.П. О возможности разработки гравитацинного градиентометра на базе совмещенного электромагнитного подвеса//Геофизический вестник. 2004. № 9. С.6-19.

- А.С. 1362293 СССР, МКИ G01V7/02. Крутильные весы второго рода/Петров Ю.П., Новоселицкий В.М., Чадаев М.С.//Открытия. Изобретения. 1987. № 47. С. 252.