Возможности трехмерного моделирования при исследовании каменных ударно-абразивных орудий эпохи палеолита

Автор: Селецкий М.В., Чистяков П.В., Федорченко А.Ю.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: т.XXVI, 2020 года.

Бесплатный доступ

Функциональный анализ каменных ударно-абразивных орудий эпохи палеолита является одним из перспективных направлений, разрабатываемых в современной археологической трасологии. Изучение подобных артефактов часто сопряжено со множеством трудностей методологического характера, для решения которых исследователи часто привлекают микроскопическое, фотографическое и другое специальное оборудование. Цель настоящей статьи заключается в выявлении исследовательских возможностей трехмерного моделирования в контексте анализа палеолитических ударно-абразивных инструментов из камня. В рамках данного исследования осуществлены эксперименты по расщеплению галечного сырья при помощи наковален, отбойников и ретушеров. Полученные эталоны были использованы для демонстрации различий в точности мануальных и программных измерений метрических параметров полученных эталонов. В результате проведенного исследования были определены следующие преимущества использования технологий ЗБ-сканирования при анализе ударно-абразивных орудий перед рисунком и фотографией: скорость и удобство в создании изображений артефактов в нескольких проекциях, возможность программного управления тенями и контрастом на этапе постобработки, визуализация следов износа. Было установлено, что использование трехмерного моделирования при помощи сканера структурированного подсвета позволяет существенно снизить погрешности в линейных измерениях артефактов, предоставляя исследователю инструменты точной фиксации деталей микрорельефа орудий, которые в обычной трасологической практике надежно зафиксировать сложно. В целом применение ЗП-технологий способствует повышению уровня достоверности получаемых данных, помогая избавиться от субъективности в процессе исследования.

Палеолит, каменные ударно-абразивные орудия, эксперимент, зп-моделирование

Короткий адрес: https://sciup.org/145145615

IDR: 145145615 | УДК: 902/903.1 | DOI: 10.17746/2658-6193.2020.26.231-237

Текст научной статьи Возможности трехмерного моделирования при исследовании каменных ударно-абразивных орудий эпохи палеолита

Основной целью экспериментально-трасологического исследования является получение обоснованных данных о функциях древних артефактов и индустрий. Начиная с самых первых трасологических изысканий для обнаружения и изучения следов использования и обработки исследователи применяли широкий спектр специального микроскопического и фотографического оборудования, осветительную технику и средства для создания дополнительного контраста [Семенов, 1957, c. 30–43; Семенов, 1972; Keeley, 1980, p. 1–9; Щелинский, 1983; Vaughan, 1985, p. 9–18]. Современный этап в археологической трасологии связан с появлением и широким распространением цифровой фотографии, использованием компьютерной обработки и сканирующих систем. Распространение технологий создания микро- и макрофотографий с фокусировкой по всей площади одного кадра, созданных из множества частично резких снимков, позволило получать изображение следов, которые ранее нельзя было увидеть в окуляр микроскопа [Plisson, 2015]. Развитие методик фиксации следов посредством фотограмметрии, 3D-сканирования и микротомографии предоставило исследователям качественно новую базу для наблюдения, анализа и визуализации следов износа и обработки [Grosman, Smikt, Slimansky, 2008; Stemp, Watson, Evans, 2015; Porter et al., 2016; Benito-Calvo et al., 2018].

Одним из направлений, активно разрабатываемых сегодня в археологической трасологии, является исследование т.н. ударно-абразивных орудий, выполненных из необработанных отдельностей минерального сырья [Гиря и др., 2019]. Артефакты подобного типа широко представлены на памятниках различных археологических эпох - от нижнего палеолита до Средних веков [Голубева, 2016; Князева, 2011; Pop et al., 2018; Benito-Calvo et al., 2018]. В функциональном плане ударно-абразивные инструменты – отбойники, ретушеры, наковальни, абразивы, терочники, песты и т.д. – использовались для совершения операций по расщеплению, шлифованию, дроблению, измельчению или перетиранию минерального и органического сырья [Beaune, 1989, 1993; Stepanova, 2020]. Такие артефакты часто не имеют следов преднамеренного видоизменения поверхности, но располагают признаками износа, возникшего в результате утилизации [Степанова, 2015]. По этой причине основным методом изучения подобных немодифицированных орудий является экспериментально-трасологический анализ.

Настоящая работа посвящена обзору основных проблем изучения каменных ударно-абразивных инструментов эпохи палеолита, а также выявле-232

нию основных исследовательских возможностей, связанных с использованием технологий трехмерного сканирования при анализе данных артефактов.

Материалы и методы исследования

Анализ текущего со стояния функциональных исследований каменных ударно-абразивных орудий эпохи палеолита позволяет сформулировать перечень научных проблем, связанных с изучением данного вида археологических источников. Их морфология почти всегда детерминирована формой исходной галечной отдельности, следовательно, правила и критерии «обычной» типологической классификации для указанной категории артефактов являются в данном случае слабо применимыми [Там же]. Современные классификации каменных ударноабразивных инструментов среднего и верхнего палеолита базируются на данных о размерности, кинематике и характере износа этих артефактов [Гричан, 2006; Кучугура, 2003; Zampetti, Lemorini, Massussi, 2007]. В связи с этим одной из актуальных проблем в изучении таких артефактов является необходимость точного измерения основных морфометрических параметров этих предметов и корректного отображения следов утилизации на них.

При определении метрических параметров каменных ударно-абразивных орудий исследователь в большинстве случаев использует простые измерительные приспособления (линейку или штангенциркуль), определяя длину, ширину и толщину артефактов, а также метрические параметры следов утилизации согласно своему видению расположения осей x , y и z . В данном случае при изучении орудий, имеющих крупные размеры и несимметричную овальную форму, легко допустить неточность в измерениях, а также повредить рабочую поверхность артефакта, что создаст затруднения для проведения функционального анализа.

Одно из возможных решений подобной проблемы может заключаться в использовании специализированных программ, предназначенных для изучения трехмерных моделей артефактов и обеспечивающих как единообразное автоматическое позиционирование, так и стандартные метрические измерения исследуемых объектов. Так, с использованием программы Artifact 3D Л. Гросман был проведен эксперимент по выявлению различий в мануальных и программных измерениях рубил. Было выявлено, что человек ошибался в среднем на величину от 9 до 22 мм, но максимальная разница измерений достигала 50 мм [Grosman, Smikt, Slimansky, 2008].

Облик следов утилизации на палеолитических ударно-абразивных орудиях из зернистых пород камня глубоко специфичен. Поверхность рабочих участков артефактов, прослеживаемая на макро-и микроуровне, часто состоит из блестящих зерен, вкраплений и трещин, нередко деформированных следами естественного или позднейшего антропогенного воздействия, что существенно затрудняет процесс наблюдения и анализа признаков утилизации. Подобная специфика следов износа осложняет их корректную визуализацию.

Особенности каменных ударно-абразивных орудий требуют проведения специальных экспериментальных исследований для получения репрезентативной коллекции эталонов. В рамках данного исследования было осуществлено моделирование расщепления галек мелкозернистых песчаников и алевролитов при помощи наковальни (n = 2), отбойников (n = 6) и ретушеров (n = 2). Источником для отбора галечного сырья являлся русловой аллювий р. Чарыш в непосредственной близости от Чагырской пещеры.

3D-моделирование экспериментальных эталонов осуществлялось посредством сканера структурированного подсвета RangeVision 5M PRO согласно общепринятому протоколу [Колобова и др., 2019]. Исследуемый объект устанавливался на платформе стола и автоматически сканировался с нескольких ракурсов, в двух или более положениях. По сле съемки предмета было получено несколько групп облаков точек. Для дальнейшего создания модели и работы с ней были удалены все детали, не относящиеся к объекту сканирования (крепления, стол, ошибки сканирования), полученные группы объединены в единое облако точек, из которого создавалась модель. После подготовки модели осуществлялось исправление мелких погрешностей, не позволявших проводить измерения и дальнейшую работу с объектом. Полученное 3D-изображение обрабатывалось в программе Geomagic Wrap (trial version) при помощи инструмента «Устранение неполадок каркаса», после чего модель сохранялась и была готова к работе.

Для позиционирования объектов мы воспользовались программой Autodesk Netfabb (trial version), в которой применили команду «Minimize Outbox». При выполнении данной команды анализируемый объект вписывается в параллелепипед, длина которого соответствует длине объекта в наибольшем измерении. Ширина и толщина модели рассчитываются по соответствующим граням параллелепипеда. Для измерения основных морфометрических параметров исследуемых объектов использовались программы Geomagic Design X и Autodesk Netfabb (trial version). Описанный алгоритм позволяет единообразно позиционировать исследуемые артефакты и при каждом измерении получать верифицируе- мые метрические параметры (наибольшие значения длины, ширины и толщины).

Для демонстрации различий в точности мануальных и программных измерений метрических параметров эталонов ударно-абразивных орудий был проведен эксперимент. Перед его началом было определено пять участников, имеющих опыт работы с археологическими и антропологическими материалами. Данные операторы осуществляли замеры длины, ширины и толщины объектов исследования при помощи штангенциркуля. Поскольку машинные измерения являются максимально точными, погрешность высчитывалась от значений, полученных программным путем.

На начальной стадии исследования была выдвинута гипотеза об увеличении погрешности в мануальных измерениях в зависимости от величины артефакта. Чтобы не повторять исследование Л. Гросман, мы разделили экспериментальные эталоны на две группы: мелкие (от 48 до 127 мм в максимальном измерении) и крупные (138–198 мм в максимальном измерении).

Вычисление медианы и выбросов происходило в программе Past. Медиана – уровень показателя, который делит набор данных на две равные половины. Выбросом же является такое измерение, которое сильно выделяется в большую или меньшую сторону из общей выборки [Hammer et al., 2001].

Общая выборка значений не является крупной, поэтому статистическое исследование имеет предварительный характер.

Результаты исследования

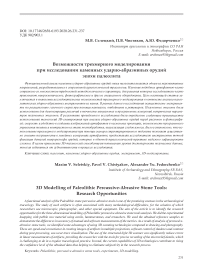

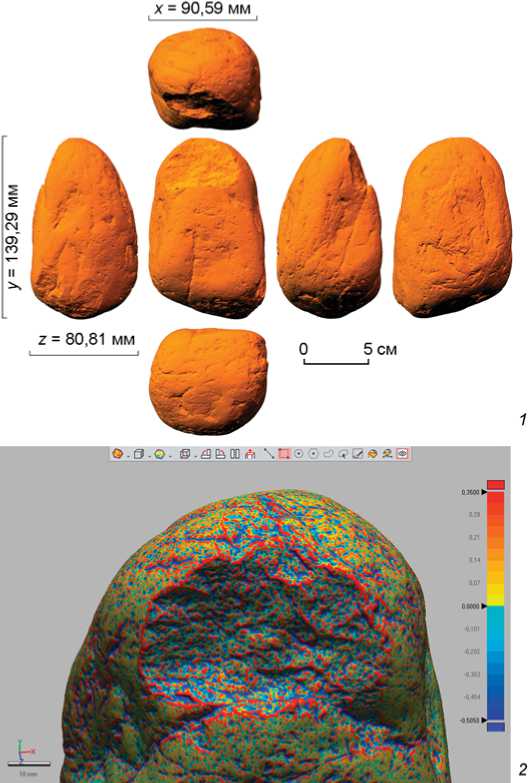

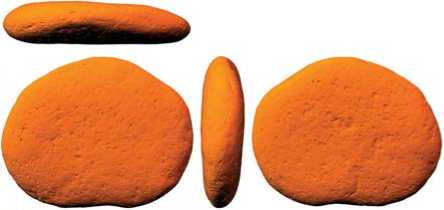

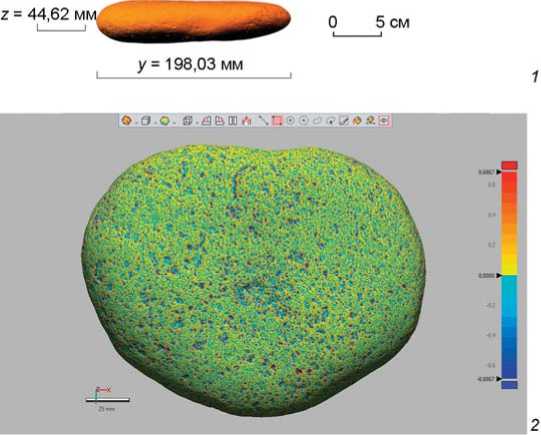

Реализация экспериментальной программы позволила получить 10 эталонов. В качестве орудий использовались гальки различных форм и размерного класса, что являлось полезным для демонстрации методов визуализации и измерения метрических характеристик. В процессе экспериментов осуществлялось апробирование (n = 1) и первичное расщепление (n = 4; рис. 1) минерального сырья отбойниками, обработка камня отбойниками (n = 1) и ретушерами (n = 2) на наковальнях (n = 2; рис. 2). Полученные экспериментальные инструменты были подвергнуты трехмерному сканированию для создания объемных изображений и измерения метрических характеристик.

При создании итоговых коллажей, передающих основные сведения о морфологии предметов и данные о следах утилизации на них, эталоны размещались в шести проекциях, согласно основным внешним видимым поверхно стям сканируемых предметов. В процессе подготовки изображений использовался однонаправленный свет, подбирался

Рис. 1. Экспериментальный отбойник, применявшийся в процессе первичного расщепления каменного сырья.

1 – 3D-визуализация проекций инструмента; 2 – карта высот.

оптимальный цвет заливки, который позво-

макрофотографии, предоставляя дополнительную возможность визуализации следов утилизации (см. рис. 1, 2 ; рис. 2, 2 ).

В целом по сравнению с обычной фотографией визуализация морфометрических характеристик и признаков утилизации на ударно-абразивных инструментах посредством 3D-моделирования обладает следующими преимуществами: простота в создании изображений, легкость манипулирования проекциями и их масштабирования, выставления «источника освещения» и управления тенями, заливками. Использование фототехники для совершения всех указанных действий с учетом корректного позиционирования снимаемых артефактов, настройки света и экспозиции и последующей программной обработки получаемых фотографий в графических редакторах занимает существенно больше времени.

Отдельная сфера применения технологий 3D-моделирования при анализе ударноабразивных орудий связана с возможностью точных измерений сканируемых объектов и следов износа, фиксируемых на них. Посредством манипулирования с моделью в программном обеспечении Geomagic Design X производятся измерения метрических параметров и объема артефактов, вы-

ляет наиболее корректно визуализировать следы износа, фиксируемые на макроуровне (см. рис. 1, 1 ; рис. 2, 1 ). При компоновке коллажа к указанным проекциям были добавлены изображения рабочей зоны эталонов в увеличенном масштабе и в виде карты высот. Использование карты высот, демонстрирующей особенности микрорельефа рабочей поверхности ударно-абразивных орудий, может служить полезным дополнением

Рис. 2. Экспериментальная наковальня, применявшаяся в процессе первичного расщепления каменного сырья.

1 – 3D-визуализация проекций инструмента; 2 – карта высот.

числяются размеры утилизированных участков, а также длина, ширина и глубина линейных следов, выбоин, зарубок и других признаков утилизационных макродеформаций, имеющих относительно четкие границы. Программа автоматически выставляет трехмерную модель согласно осям x, y и z , идентифицирует линейный размер предмета в продольном и поперечном направлениях. Любые необходимые линейные измерения в указанной программе, вплоть до мельчайших деталей, производятся в ручном режиме посредством установки точек и фиксации расстояния между ними.

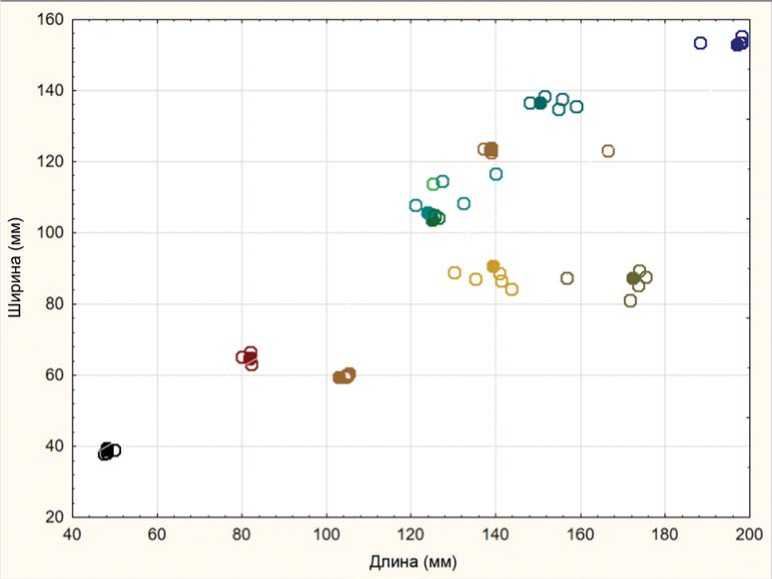

В результате проведенного эксперимента был составлен график метрических характеристик, полученных мануальным и программным способами (рис. 3). С помощью этого решения была проанализирована погрешность, возникающая при измерении ударно-абразивных инструментов человеком. Для демонстрации достоверной разницы в графике использовались показатели длины и ширины, выступающие основными характеристиками при визуализации и анализе представленных орудий в исследованиях.

Медиана погрешно сти при фиксации длины крупных орудий (> 138 мм) составила 1,92 мм, крупнейшие значения составляют 18,48 и 28,32 мм. 22 мануальных измерения близки к программному, остальные же три являются выбросами. При измерении ширины – 1,75 мм максимальные значения составили 6,29 и 6,51 мм. Все мануальные измерения близки к программным. Выбросы отсутствуют.

При измерении длины мелких орудий (< 127 мм) медиана погрешности составила 0,61 мм, при максимальных значениях 3,65 и 15,03 мм. Лишь одно значение является выбросом, остальные 24 – близки к программному. Медиана погрешности по ширине – 0,7 мм, при максимальных значениях 6,12 и 8,61 мм. Мануальные измерения не являются выбросами, т.е. близки к программным.

Заключение

В результате проведенного исследования были выявлены возможности и преимущества в использовании технологий 3D-моделирования при изучении каменных ударно-абразивных орудий. Применение трехмерного моделирования позволяет снизить погрешности в линейных измерениях артефактов, что дает возможность точной фиксации деталей микрорельефа орудий.

По результатам эксперимента было выявлено, что при измерении человеком длины крупных ударноабразивных орудий погрешность в среднем составляет от 0,5 до 2,0 мм. При фиксации метрических характеристик более мелких объектов отмечается минимальная погрешность. Тем не менее примерно в 10 % случаев при мануальном измерении артефактов достигалась погрешность более 2–5 мм.

Рис. 3. Метрические измерения экспериментальных ударно-абразивных орудий. Полые круги – мануальные измерения; заполненные круги – программные измерения.

Стоит отметить, что только четыре мануальных измерения из 100 сильно отличаются от программного. Это значит, что человек фиксирует метрические характеристики близко к программным, но с некоторыми погрешностями. То есть, если в исследовании не требуется высокий уровень точности, то можно использовать измерения опытных операторов.

Таким образом, современные технические возможности трехмерного моделирования способствуют повышению уровня достоверности получаемых данных.

Работы по 3D-моделированию эталонов выполнены по проекту НИР № 0329-2019-0009 «Цифровые технологии в реконструкции стратегий жизнеобеспечения древнего населения Евразии», экспериментальные исследования – при поддержке проекта РНФ № 20-78-10125.

Список литературы Возможности трехмерного моделирования при исследовании каменных ударно-абразивных орудий эпохи палеолита

- Гиря Е.Ю., Федорова Д.Н., Степанова К.Н., Малютина А. А., Колпаков Е.М., Кульков А.М. Технические средства и исследовательские возможности археологической трасологии // Stratum plus. Археология и культурная антропология. - 2019. - № 1. - С. 131-143.

- Голубева Е.В. Теория и практика экспериментально-трасологических исследований неметаллического инструментария раннего железного века - Средневековья (на материалах южно-таежной зоны Средней Сибири). -Красноярск: Сиб. фед. ун-т, 2016. - 144 с.

- Гричан Ю.В. Новые аспекты палеоэкономики в позднепалеолитических памятниках Забайкалья (по материалам поселения Варварина Гора) // Человек и пространство в культурах каменного века Евразии / отв. ред. А.П. Деревянко, Т.И. Нохрина. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2006. - С. 9-16.

- Князева Е.В. Технология металлургии и металлообработки на территории Нижнего Приангарья в Средние века: опыт экспериментально-трасологических исследований // Вестн. НГУ. Сер.: История, филология. - Новосибирск: Изд-во Новосиб. гос. ун-та, 2011. - Т. 10, вып. 5. - С. 108-116.

- Колобова К.А., Федорченко А.Ю., Басова Н.В., Постнов А.В., Ковалев В.С., Чистяков П.В., Молодин В.И. Применение ЗБ-моделирования для реконструкции облика и функции предметов неутилитарного назначения (на примере антропоморфной скульптуры из материалов могильника Турист-2) // Археология, этнография и антропология Евразии. - 2019. - № 4. -С. 66-76.

- Кучугура Л.И. К вопросу о типологии изделий из неизоморфных пород в верхнем палеолите // Археологический альманах. - 2003. - № 13. - С. 308-314.

- Семенов С.А. Первобытная техника. - М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1957. - 240 с.

- Семенов С.А. О следах работы на мустьерских орудиях из Воронцовской пещеры // Палеолит и неолит СССР. - Л.: Наука, 1972. - Т. 7. - С. 20-24.

- Щелинский В.Е. К изучению техники, технологии изготовления и функций орудий мустьерской эпохи // Технология производства в эпоху палеолита / отв. ред. А.Н. Рогачев. - Л.: Наука, 1983. - С. 72-133.

- Beaune S.A., de Essai d'une classification typologique des galets et plaquettes utilises au Paleolithique // Gallia Prehistoire. - 1989. - Vol. 31. - P. 27-64.

- Beaune S.A., de Nonflint Stone Tools of the Early Upper Paleolithic // Before Lascaux: The complex record of the Early Upper Paleolithic / eds. H. Knecht, A. Pike-Tay, R. White. - Boca Raton: CRC Press, 1993. - P. 163-191.

- Benito-Calvo A., Crittenden A.N., Livengood S.V., Sanchez-Romero L., Martmez-Fernandez A., Torre de la I., Pante M. 3D 360° surface morphometric analysis of pounding stone tools used by Hadza foragers of Tanzania: A new methodological approach for studying percussive stone artefacts // J. of Archaeol. Sci.: Reports. - 2018. -Vol. 20. - P. 611-621.

- Grosman L., Smikt O., Slimansky U. On the application of 3-D scanning technology for the documentation and typology of lithic artifacts // J. of Archaeol. Sci. - 2008. -Vol. 35 (12). - P. 3101-3110.

- Hammer 0., Harper D.A.T., Ryan P.D. PAST: Paleontological statistics software package for education and data analysis // Palaeontologia Electronica. - 2001. - Vol. 1 (4). - P. 1-9.

- Keeley L. Experimental Determination of Stone Tool Uses. - Chicago: Univ. of Chicago Press, 1980. - 212 p.

- Plisson H. Digital Photography and Traceology: From 2D to 3D // Следы в истории: к 75-летию В.Е. Щелинского. - СПб.: ИИМК РАН, 2015. - С. 218-233.

- Pop E., Charalampopoulos D., Arps C.S., Verbaas A., Roebroeks W., Gaudzindski-Windheuser S., Langejans G. Middle Palaeolithic Percussive Tools from the Last Interglacial Site Neumark-Nord 2/2 (Germany) and the Visibility of Such Tools in the Archaeological Record // J. of Paleolithic Archaeol. - 2018. - Vol. 1. - P. 81-106.

- Porter S.T., Huber N., Hoyer C., Floss H. Portable and low-cost solutions to the imaging of Paleolithic art objects: A comparison of photogrammetry and reflectance transformation imaging // J. of Archaeol. Sci.: Reports. -2016. - N 10. - P. 859-863.

- Stemp W.J., Watson A.S., Evans A.A. Surface analysis of stone and bone tools // Surface Topography: Metrology and Properties. - 2015. - Vol. 4 (1). - 013001.

- Stepanova K. Upper Palaeolithic grinding stones from Eastern European sites: An overview // Quaternary Intern. -2020. - Vol. 541. - P. 162-181.

- Vaughan P. Use-wear analysis of flaked stone tools. -Tucson: Univ. of Arizona Press, 1985. - 204 p.

- Zampetti D., Lemorini C., Massussi M. Art et vie quotidienne dans l'Epigravettien final. Les galets utilises de la Grotta della Ferrovia // Chasseurs-cueilleurs: Comment vivaient nos ancetres du Paleolitoque superieur: Methodes d'analyse et d'interpretation en Prehistoire / ed. S.A. de Beaune. - Paris: CNRS, 2007. - P. 171-185.