Возможности устранения осложнений радикальной простатэктомии

Автор: Попов С.В., Чернов К.Е., Орлов И.Н., Мовчан К.Н., Копытова И.Ю., Семикина С.П.

Журнал: Экспериментальная и клиническая урология @ecuro

Рубрика: Онкоурология

Статья в выпуске: 3 т.18, 2025 года.

Бесплатный доступ

Введение. Частота интра- и послеоперационных осложнений различных видов радикальной простатэктомии (РПЭ) значимо отличается. Изучение их причин, поиск путей профилактики и возможностей устранения представляется актуальной научной задачей современной медицины. Цель исследования: оценить частоту и структуру осложнений РПЭ с учетом технологии ее проведения. Материалы и методы. В период с 2010 по 2024 гг. РПЭ выполнена 976 пациентам. Сформированы три группы исследования. К 1 группе (этап освоения методики РПЭ) отнесены 105 пациентов, получивших лечение в период с 2010 по 2014 г.; ко второй – 245 мужчин, которым операция была выполнена в 2014–2018 гг. (период внедрения инновационных расходных материалов и технических приспособлений, обеспечивающих малоинвазивность оперативного вмешательства). Третью группу (2018–2023 гг.) составили 526 случаев РПЭ с применением дифференцированного подхода к использованию робототехники и других современных инновационных эндовидеохирургических систем. Результаты. В 1-й группе исследования количество осложнений достигало 10%, во 2-й – 6,8%, в 3-й – 3,5%. Хронологический анализ данных о результатах проведения РПЭ позволяет утвердиться во мнении о достоверности снижения частоты выявляемости осложнений выраженных степеней тяжести. Внедрение комплекса инновационных технологий выполнения РПЭ и накопление хирургами специализированного стационара клинического и технического опыта, обретаемого на основе системно-дифференцированного подхода, позволяет достичь снижения частоты осложнений данного оперативного вмешательства. Заключение. Для снижения количества осложнений, а также улучшения онкологических и функциональных результатов хирургического лечения больных раком предстательной железы (РПЖ) особое значение должно отводиться внедрению робототехники.

Миниинвазивная радикальная простатэктомия, рак предстательной железы, послеоперационные осложнения

Короткий адрес: https://sciup.org/142246108

IDR: 142246108 | DOI: 10.29188/2222-8543-2025-18-3-49-57

Текст научной статьи Возможности устранения осложнений радикальной простатэктомии

Несмотря на широкое применение малоинвазивных подходов в современной хирургии,вероятность возникновения осложнений после таких операций остается высокой [1, 2]. Изучение методов улучшения хирургических вмешательств, а также профилактики и эффективного разрешения возникающих осложнений, является ключевым аспектом лечения. Иногда неудачи при оперативных вмешательствах могут быть причиной медицинской помощи низкого качества, оказываемой пациентам с заболеваниями, требующими хирургического вмешательства [3]. Это также касается и неожиданных осложнений, отмечаемых при проведении радикальной простатэктомии у больных раком предстательной железы (РПЖ) [4, 5]. Основная цель научных исследований в области хирургии и урологии заключается в разработке методик,направленных на снижение риска негативных исходов хирургических вмешательств. Особый интерес вызывает применение инновационных малоинвазивных и роботизированных технологий в рамках оперативного лечения онкологических заболеваний урологического профиля [6, 7]. Следовательно, тщательный анализ информации об осложнениях после радикальной простатэктомии (РПЭ), а также изучение основных факторов, способствующих их возникновению и разработке стратегий профилактики, представляют существенный интерес для развития медицинской науки [8–10].

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В период с 2010 по 2024 гг. в Санкт-Петербургском Государственном Бюджетном Учреждении Здравоохранения «Клиническая больница имени Святителя Луки» были проведены малоинвазивные операции на предстательной железе у 876 пациентов. Из них 501 операция выполнялась с применением эндовидеохирургических техник, а остальные 375 – с использованием робот-ассистированных технологий. Проведение РПЭ в 48 (5,6%) случаях сопровождалось осложне-ниями,в т. ч. и связанными с интраоперационными манипуляцями.

Классификация Clavien-Dindo, применяемая для оценки исходов хирургического вмешательства, использовалась для дифференциации степени тяжести осложнений [11]. Тем не менее, эта широко признанная в области хирургии система не полностью охватывает спектр потенциальных осложнений, характерных для робот-ассистированных процедур и эндоскопических операций. Следовательно, анализ проблемных исходов также включал рассмотрение особенностей, связанных с типом хирургического вмешательства, включая моменты их возникновения (периоперационные, интраоперационные, постоперационные/ранние/поздние осложнения), а также использование нехирургических подходов и других методик для их коррекции.

Исследование было разделено на три сегмента. Внимательно изучались данные об эффективности применения новейших хирургических техник, учитывая профессиональный уровень медицинских кадров больницы с высокотехнологичной базой и наличием соответствующего медицинского оснащения.

К I подгруппе (период освоения методики РПЭ) отнесены наблюдения пациентов,прошедших лечение с 2010 по 2014 г. (n = 105). Ко второй группе (2014– 2018 гг.) – период внедрения в ходе операций современных (шовные и др.) материалов, а также приобретения опыта использования технических приспособлений, обеспечивающих малоинвазивность проведения хирургических вмешательств) отнесены 245 случаев. В состав третьей группы вошли 526 наблюдений пациентов, перенесших РПЭ в 2018–2023 гг., когда хирургические вмешательства больным РПЖ осуществлялись с использованием системно-дифференцированного клинического подхода применения робототехники и др. современных инновационных технологий.

В каждом наблюдении проанализированы продолжительность операции (в часах), виды интраоперационных осложнений (согласно общепринятым классификациям), продолжительность дренирования мочевого пузыря уретральным катетером, длительность стационарного лечения, а также онкологические и функциональные результаты лечения пациентов.

Инфекционно-воспалительные осложнения, кровотечения в областях хирургического вмешательства, травмы внутренних структур, нарушения целостности уретроцистоанастомоза, развитие лимфокист и прочие осложнения, обнаруженные в рамках всех групп исследования, не имели специфической привязки к виду хирургической операции.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

При анализе частоты осложнений РПЭ у пациентов групп исследования, выявлено, что чаще всего они развивались в период накоплении опыта выполнения РПЭ

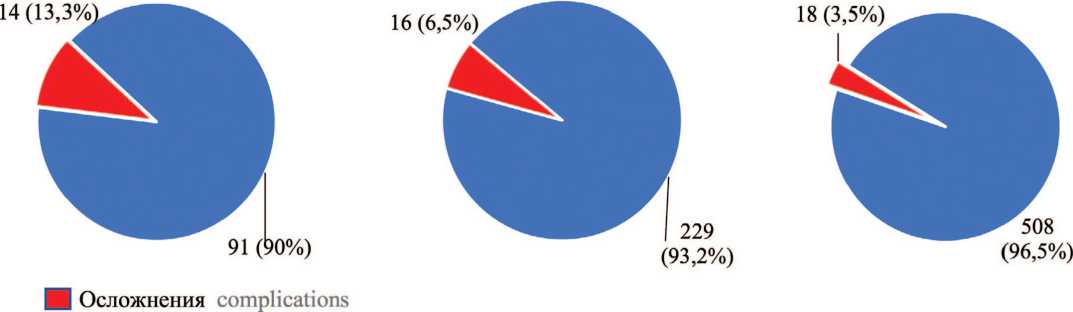

2010-2014 г 2014-2018 г 2018-2024 г

Рис. 1. Частота осложнений РПЭ в периоды исследования Fig. 1. Frequency of RPE complications during the study periods

– 10%. С накоплением опыта показатель частоты верифицированных осложнений снизился во второй группе до 6,8%, а в третьей группе составил 3,5% (рис. 1).

Во всех когортах наблюдений в основном диагностировали осложнения 3а степени по классификации Clavien-Dindo – 15 наблюдений (табл. 1).

Осложнения РПЭ, как правило, устранялись посредством повторных хирургических вмешательств, проводимых под местной анастезией.

Чаще всего осложнения во время и после РПЭ сопряжены с сопутствующим выполнением тазовой лим-фодиссекции (ТЛД) т.к. ее выполнение во время РПЭ сопровождается удалением жировой клетчатки, окружающей основные кровеносные сосуды таза, мочеточники, запирательные нервы и проводится в брюшной полости в непосредственной анатомической близости полых органов (рис. 2).

Таблица 1. Осложнения РПЭ

Table 1. Complications of RPE

С выполнением тазовой лимфодиссекции Limphodissection

Без выполнения тазовой лимфодиссекции Without limphodissection

Осложнения / Complications

Рис. 2. Частота осложнений РПЭ при выполнении и без выполнения тазовой лим-фодиссекции

Fig. 2. Frequency of complications of RPE with and without pelvic lymph node dissection

|

Осложнения по классификации Clavien-Dindo Complications according to the Clavien-Dindo classification |

Виды осложнений Types of complications |

Периоды, количество пациентов Periods, number of patients |

|||

|

2010–2014 n = 105 |

2014–2018 n = 245 |

2018–2024 n = 526 |

Всего Total n=876 |

||

|

I |

3 |

3 |

2 |

8 |

|

|

II |

Кровотечение / Bleeding ОКН – 1 / acute intestinal obstruction |

2 1 |

1 |

4 |

8 |

|

IIIa |

Мочевой затек / Urinary congestion Лимфоцеле / Lymphocele |

3 |

3 4 |

2 3 |

15 |

|

IIIb |

Кровотечение Bleeding Дефект цистоуретро-анастомоза Cystourethro-anastomosis defect Мочепузырно-ректальный свищ Vesico-rectal fistula |

3 1 |

2 2 |

3 1 1 |

12 |

|

IVa |

Перитонит, сепсис / peritonitis, sepsis ТЭЛА / pulmonary embolism ОНМК / acute cerebrovascular accident |

1 1 |

1 |

1 1 |

5 |

|

IVb |

– |

0 |

0 |

0 |

0 |

|

– |

0 |

0 |

0 |

0 |

|

|

Всего / Total |

14 (13,3%) |

16 (6,5%) |

18 (3,5%) |

48 (4,9%) |

|

Примечание: ОКН – острая кишечная непроходимость; ОНМК – острое нарушение мозгового кровообращения Note: AIO – acute intestinal obstruction; ACE – acute cerebrovascular accident

В ряде случаев незапланированные хирургические вмешательства обусловливались ятрогенным повреждением внутренних органов (табл. 2).

Таблица 2. Ятрогенные повреждения органов брюшной полости при РПЭ

Table 2. Iatrogenic lesions of the abdominal organs in RPE

|

Вид ятрогенных повреждений Type of iatrogenic leasions |

n (%) |

|

– повреждение подвздошной кишки Ileum leasion |

1 (0,1) |

|

– повреждение сигмовидной кишки sigmoid colon leasion |

1 (0,1) |

|

– повреждение прямой кишки Rectum leasion |

3 (0,3) |

|

– повреждение мочеточника Ureter leasion |

3 (0,3) |

|

– повреждение запирательного нерва n. obturatorius leasion |

2 (0,2) |

|

– повреждение подвздошных сосудов iliac blood vessels leasion |

2 (0,2) |

|

Всего повреждений Total damage |

17 (1,9) |

|

Отсутствуют No leasion |

859 (98,0) |

|

Всего / Total |

876 (100) |

В ходе проведения РПЭ у 17 пациентов были зафиксированы интраоперационные травмы органов, расположенных в брюшной полости и забрюшинном пространстве. Причинами данных повреждений являлось: наличие выраженных спаек, сформировавшихся после перенесенных ранее операций;обширное распространение опухолевой инфильтрации, а также случаи нахождения хирургических инструментов временно вне зоны видимости.

Осложнения, диагностированные во время проведения хирургических вмешательств, были ликвидированы без промедления, что не приводило к усугублению состояния пациентов после операции.

Однако в ряде случаев осложнения РПЭ стали причинами более продолжительной госпитализации пациентов и выполнения повторных операций.

В ходе проведения роботизированной РПЭ были зафиксированы два случая (0,2%) интраоперационного повреждения подвздошных сосудов. Анализ этих редких, но потенциально опасных осложнений выявил специфические причины. В одном случае причиной травмы стало непредвиденное смещение хирургических инструментов из поля зрения операционной ка-меры,что возможно для роботизированных операций, где трехмерное восприятие ограничено параметрами системы визуализации и может ухудшаться из-за наличия кровотечения или ограниченного доступа. Потеря инструмента из поля зрения, особенно в условиях ограниченной маневренности в тазу, может привести к неконтролируемому воздействию на прилежащие анатомические структуры, в том числе и подвздошные сосуды, которые расположены в достаточно тесном анатомическом пространстве. Необходимо отметить, что риск возникновения подобных ситуаций может быть снижен путем тщательного предоперационного планирования, а также оптимизации работы хирургической команды. Во втором случае травма подвздошного сосуда произошла из-за электротравмы, возникшей в результате случайного контакта монополярных ножниц с сосудом. Примечательно, что этот контакт произошел не в момент непосредственного использования коагуляции, а из-за остаточного тепла, накопившегося в ножницах вследствие некорректной настройки электрохирургического оборудования. Это подчеркивает важность строгого соблюдения рекомендаций по эксплуатации электрохирургических инструментов и регулярной проверки их технического состояния.

Подобные инциденты могут быть предотвращены путем использования более современного оборудования с системами контроля температуры и автоматического отключения, а также повышением квалификации медицинского персонала в плане работы с электрохирургическими инструментами. Необходимо также помнить о важности адекватного охлаждения тканей для предотвращения термического повреждения. Во всех случаях интраоперационного повреждения подвздошных сосудов была выполнена первичная хирургическая коррекция – ушивание дефектов сосудистой стенки. Ключевым моментом успешного восстановления целостности сосуда и минимизации кровопотери является тщательная мобилизация поврежденного участка с последующим временным пережатием сосуда для прекращения кровотечения. Это позволяет хирургу работать в условиях хорошего обзора и точно восстановить целостность сосудистой стенки. Пережатие осуществляется специальными зажимами,выбор которых зависит от локализации и характера повреждения. При ятрогении подвздошных вен временный гемостаз до восстановления целостности сосудов может быть достигнут повышением внутрибрюшного давления посредством создания пневмоперитонеума до 20–25 мм рт. ст. Это приводит к компрессии сосудов и снижению кровотечения. Однако следует помнить, что длительное повышение абдоминального давления может привести к негативным последствиям, таким как гипоперфузия внутренних органов. Поэтому этот метод должен использоваться только как временная мера до окончательного ушивания поврежденного сосуда. Таким образом, интраоперационные повреждения подвздошных сосудов при РПЭ, хотя и редки, требуют высокой квалификации хирурга,совершен-ствования хирургической техники, использования современного оборудования и тщательного планирования операции. Непрерывное совершенствование техники и технологий, а также анализ осложнений,

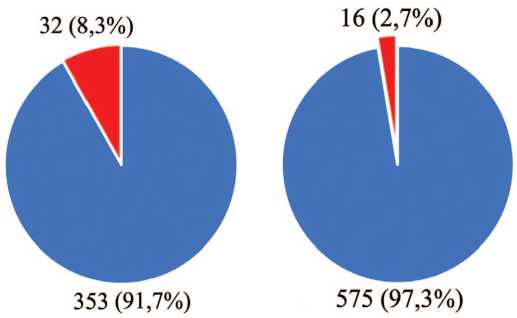

позволят снизить риск подобных инцидентов и повысить безопасность роботизированной радикальной простатэктомии (рис. 3).

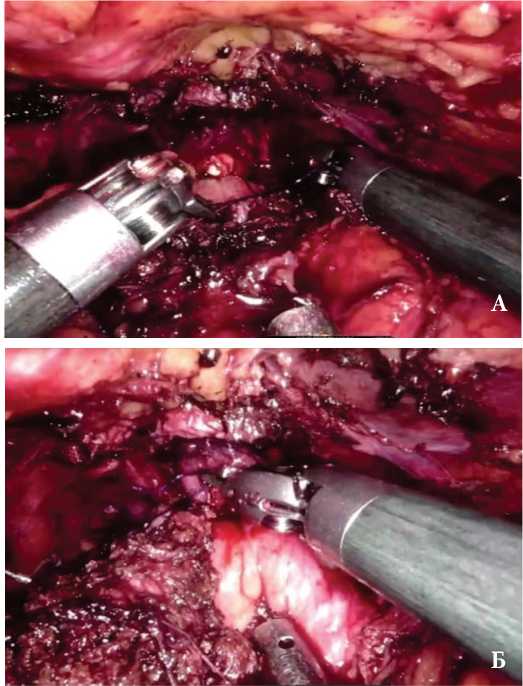

Рис. 3. Эндоскопическая картина травмы правой наружной подвздошной вены во время РПЭ: A – дефект в сосуде, указан стрелкой; B – вид ушитого дефекта, указан стрелкой

Fig. 3. Endoscopic picture of an injury to the right external iliac vein during RPE: A – the defect in the vessel, indicated by the arrow; B – the defect of the vessel after its suturing, indicated by the arrow

Зарегистрировано 5 случаев (0,6%) повреждения различных отделов кишечника. Примечательно, что эти повреждения были диагностированы и устранены во время операции, что свидетельствует о высокой квалификации хирургов и применении современных методов интраоперационного мониторинга.

Характер повреждений кишечника различался. Во время адгезиолизиса в одном случае травматиза-ция тонкой кишки произошла при выраженным спаечном процессе, обусловленным предыдущими операциями на органах брюшной полости. Это подчеркивает важность предоперационной оценки состояния брюшной полости и тщательного планирования хирургического доступа. Во втором случае произошла перфорация сигмовидной кишки, при выполнении манипуляций хирургическим инструментом вне поля зрения эндоскопа. Это указывает на необходимость тщательного контроля за всеми инструментами и предотвращения неконтролируемых движений во время операции.

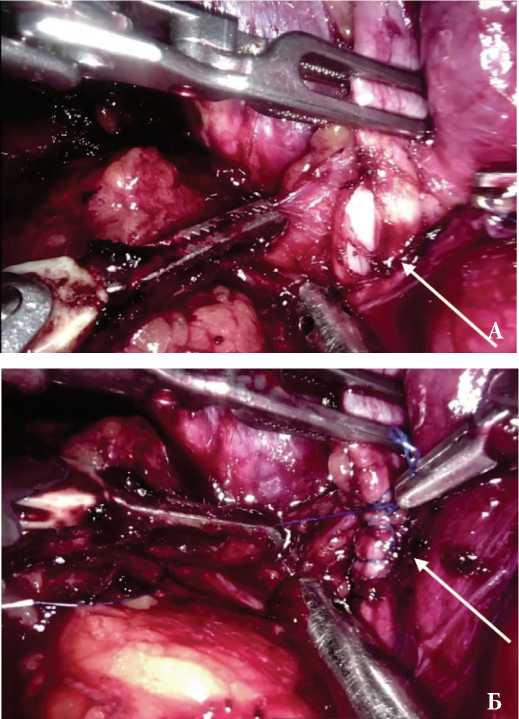

Наиболее серьезными оказались повреждения прямой кишки, зарегистрированные в трех случаях (0,3% случаев). Все три перфорации произошли при выделении задней поверхности предстательной железы у больных с опухолевыми очагами больших размеров, локализованных в области ее верхушки. Местное распространение опухолевого процесса затрудняет выделение прямой кишки и увеличивает риск ее случайного повреждения. В таких сложных случаях необходимо особенно высокое мастерство хирурга и, возможно, применение дополнительных методов визуализации, а также предоперационное планирование операции с использованием системнодифференцированного подхода,вплоть до отказа от хирургического вмешательства и проведения альтернативного метода лечения онкопроцесса (рис. 4).

Рис. 4. Перфорация прямой кишки в ходе РПЭ: А – дефект органа, указан стрелкой; В – шов стенки кишки, указан стрелкой

Fig. 4. Rectum perforation during RPE: А – perforation of the organ, indicated by the arrow; В – suturing of the rectum defect, indicated by the arrow

Устранение повреждений в прямой кишке проводилось путем применения двойного непрерывного шва. В определенных случаях для предупреждения перитонита и для декомпрессии кишечного тракта применялась создание двухпетельной колостомии. Восстановление пассажа по кишечнику обычно выполнялось через три месяца. Всем пациентам с травмами прямой кишки назначались антибактериальные препараты с широким спектром действия на протяжении двух недель, рекомендовался диетический отказ от пищи на четыре дня, а также использовались медикаменты, активизирующие двигательную активность кишечника.

В двух случаях после радикальнаой простатэктомии с лимфаденэктомией, зафиксировали поражение n. obturatorius. Основным фактором, вызвавший эти повреждения, было тепловое воздействие на окружающие ткани в процессе операции. Такие наблюдения подчеркивают важность бережного выполнения хирургического вмешательства и тщательного контроля температуры применяемых инструментов. В обоих случаях была произведена нейрорафия – соединение поврежденных нервных концов методом наложения их друг на друга с последующим швом. У одного из пациентов в постоперационный период был отмечен неврологический дефицит на стороне повреждения, что потребовало длительного курса реабилитационных процедур.

В ходе робот-ассистированной радикальной простатэктомии с использованием техники лимфаденэк-

Таблица 3. Распределение случаев послеоперационных осложнений у пациентов, перенесших РПЭ

Table 3. Distribution of cases of complicated postoperative period in patients with prostate cancer who underwent RPE

|

Осложнения на раннем этапе после РПЭ Complications in the early postoperation period after RPE |

n (%) |

|

Выявлено у пациентов Мerified in patients |

33 |

|

Всего случаев осложнений Total identified complications |

39* |

|

• кровотечение bleeding |

14 |

|

• несостоятельность цистоуретроанастомоза failure of urethrocystoanastomosis |

4 |

|

• острый уретрит acute urethritis |

3 |

|

• перитонит, сепсис peritonitis, sepsis |

3 |

|

• острый пиелонефрит acute pyelonephritis |

2 |

|

• уринома вследствие ранения мочеточника urinary congestion (injury of the ureter) |

2 |

|

• раневое воспаление wound infection |

2 |

|

• парез кишечника ileus |

2 |

|

• уретерогидронефроз hydronephrosis |

2 |

|

• острая задержка мочи аcute urinary retention |

2 |

|

• острое почечное повреждение acute renal failure |

1 |

|

• тромбоэмболия лeгочной артерии pulmonary embolism |

1 |

|

• острое нарушение мозгового кровообращения stroke |

1 |

|

Нет / No |

843 |

|

Всего / Total |

876 |

* У 6 пациентов констатированы 2 и более осложнения, которые причинноследственно оказывались связаны

* In 6 patients, 2 or more complications were found to be related to each other томии в трех случаях произошли повреждения мочеточника. В одном случае локализация травмы наблюдалась в области уретерального треугольника в контексте задней диссекции шейки мочевого пузыря, тогда как в двух других ситуациях повреждение мочеточников произошло в зонах их пересечения с подвздошными сосудами. Значительное накопление лимфожировой ткани, обусловленное ожирением пациентов второй и третьей степени,внесло свой вклад в возникновение данных травм. Во всех случаях было выполнено ретроградное стентирование мочеточника с использованием уретеральных стентов для внутреннего дренирования. Дефекты мочеточника были ушиты. На 14-й день после операции после проведения контрольной компьютерной томографии с внутривенным усилением контраста, осуществлялась уретроци-стоскопия для извлечения уретеральных стентов.

Ранний послеоперационный период после РПЭ критически важен для успешного лечения. Наличие осложнений в этот период напрямую влияет на длительность госпитализации и, что особенно важно, на долгосрочные последствия хирургического вмешательства. Анализ результатов хирургического лечения пациентов, перенесших РПЭ, выявил ряд ключевых осложнений, требующих пристального внимания.

У 33 из 876 пациентов, подвергшихся хирургическому вмешательству из-за РПЖ, произошли осложнения в раннем послеоперационном периоде, что составляет 3,7% всех случаев (табл. 3).

Одним из наиболее серьезных осложнений являются внутриполостные кровотечения. В исследуемой группе из 876 пациентов у 14 (что составляет 1,6% от общего числа) в первые двое суток после операции наблюдались признаки кровотечения. В 7 из этих 14 случаев интенсивность кровотечения требовала экстренного хирургического вмешательства для достижения устойчивого гемостаза. Важно отметить, что во всех 7 наблюдениях для ревизии брюшной полости использовалась малоинвазивная эндовидеоскопическая лапароскопическая технология, которая позволяет минимизировать травматизацию тканей и ускорить восстановление. Заслуживает внимания тот факт,что в 4 из 7 случаев источник кровотечения во время повторной операции так и не был выявлен. Гемостаз, произошел спонтанно, вероятно, благодаря естественным механизмам свертываемости крови.

В двух случаях кровотечение было обусловлено повреждением вен дорзально-венозного сплетения предстательной железы, а в одном – повреждением сосудистой «ножки» предстательной железы. Это подчеркивает сложность анатомической области и необходимость высокой квалификации хирурга. Быстрая и адекватная оценка тяжести кровотечения позволила своевременно принять эффективные меры по его оста-новке,что положительно сказалось на исходах лече- ния. Из 14 пациентов с послеоперационным кровотечением 13 были выписаны в удовлетворительном состоянии. Однако, в 1 случае массивная кровопотеря привела к развитию тромбоэмболии легочной артерии (ТЭЛА). Это потребовало длительного стационарного лечения, включая интенсивную терапию в отделении реанимации. Данный случай подчеркивает важность профилактических мер по предотвращению ТЭЛА, таких как ранняя мобилизация, профилактика венозного стаза и применение лекарственных препаратов, таких как низкомолекулярные гепарины.

Еще одним значительным осложнением, зафиксированным у двух пациентов, стали повреждения мочеточников и связанные с ними мочевые затеки. Как правило, эти затеки были локализованы в забрюшинном пространстве. Диагностика таких повреждений может быть затруднена, часто требуя проведения дополнительных исследований, таких как ультрасонография, компьютерная томография или цистоскопия. Лечение мочевых затеков зависит от их размера и степени выраженности. В 2 случаях достаточно было выполнения дренирования затеков с помощью пункции или установки дренажей, а также установки нефростом.

У четырех пациентов,прошедших РПЭ с использованием лапароскопического и робот-ассистирован- ного доступа в процессе изучения и освоения данных методов, была обнаружена несостоятельность анастомоза между мочевым пузырем и уретрой, подтвержденная на цистографии (рис. 5, табл. 3).

Рис. 5. Экстравазация контрастного вещества (указан желтой стрелкой) – признак несостоятельности цистоуретроанастомоза (указан красной стрелкой)

Fig. 5. Extravasation of the contrast agent (indicated by the yellow arrow) is a sign of the failure of cystourethroanastomosis (indicated by the red arrow)

В описанных эпизодах потребовалась длительная (до 60 суток) катетеризация мочевого пузыря с целью обеспечения формирования цистоуретроанастомоза (ЦУА), что в итоге привело к полной утрате способности удержания мочи.

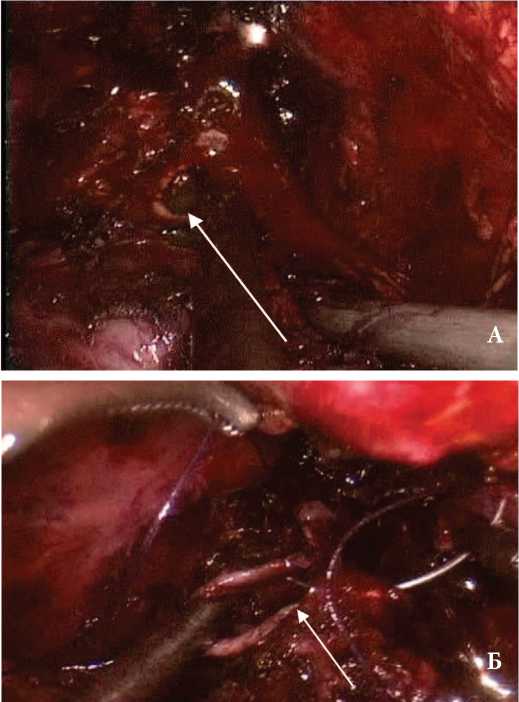

Начиная с 2023 года, для многих пациентов, перенесших радикальную простатэктомию с целью предотвращения несостоятельности ЦУА, применялась методика укрепления его задней части с помощью отдельных узловых швов, расположенных в позициях 5, 6, 7 «часов» условного циферблата (рис. 6).

Рис. 6. Формирование узловых швов уретроцистоанастомоза:

а) на 5 часах; б) на 7 часах

Fig. 6. Suturing of the ureterocystoanastomosis: a) at 5 o'clock; b) at 7 o'clock

В процессе выполнения ЦУА согласно этой методике, рентген-цистография не показала признаков анастомотической недостаточности (т. н. мочевой экс-травазации).

Таблица 4. Виды и количество случаев осложнений, развившихся в отдаленном периоде после РПЭ

Table 4. Types and number of cases of complications that developed in the long-term period after RPE

|

Осложнения Complications |

n (%) |

|

Лимфокисты с признаками воспаления |

7 (0,8) |

|

Lymphocele with suppuration Послеоперационная вентральная грыжа в месте |

5 (0,6) |

|

установки портов Hernia in the sites of the ports placement Стриктура ЦУА Stricture of urethrocysto-anastomosis |

2 (0,2) |

|

Образование пузырно-прямокишечного свища Formation of a vesico-rectal fistula |

1 (0,1) |

|

Всего случаев осложнений Total number of patients with complications |

15 (1,7) |

В отдаленном периоде (в течение года) после радикальной простатэктомии у 15 больных были обнаружены различные осложнения. Чаще всего нежелательные последствия фиксировались в период до 90 дней (табл. 4).

Основные осложнения в позднем послеоперационном периоде у пациентов, перенесших РПЭ с лим-фодиссекцией являлись формирование лимфокист с воспалительным компонентом (рис. 7).

Рис. 7. КТ-картина лимфоцеле, сформировавшегося слева, с признаками воспаления

Fig. 7. CT scan of a lymphocele formed on the left side with signs of inflammation

Развитие лимфокист после проведения лимфадэ-нэктомии в комбинации с радикальной простатэктомией было отмечено у 7 больных и было обусловлено сложностью хирургического вмешательства и неизбежным нарушением целостности лимфатических сосудов, несмотря на высокую точность техники. При этом возникшие внутрибрюшные и ретроперитонеальные ограниченные жидкостные образования подвергались инфекционному заражению. Все образовавшиеся локализации были эффективно дренированы с использованием перкутанной методики под ультразвуковым наведением. В одном случае, при отсутствии эффекта от дренажа и продолжающейся лимфорреи, была проведена фенестрация лимфокисты через брюшную стенку с помощью лапароскопии.

В первый год после радикального удаления предстательной железы у двух больных выявлен стеноз шейки мочевого пузыря. Это осложнение спровоцировало острую задержку мочеиспускания, потребовавшую экстренного вмешательства – установки цистостомиче-ского дренажа. Для определения причины состояния использовали уретрографию и уретроцистоскопию. В дальнейшем этим пациентам выполнили трансуретральную резекцию шейки мочевого пузыря, направленную на восстановление акта мочеиспускания.

В ходе исследования долгосрочных последствий РПЭ выявились специфические осложнения, в числе которых были выделены послеоперационные грыжи

(5 случаев). Эти грыжи были обнаружены на участках введения портов после выполнения лапароскопических (1 случай) и робот-ассистированных (4 случая) операций. Анализ вероятных причин появления этих послеоперационных грыж указывает на возможные недостатки в технике зашивания апоневроза антеролатеральной стенки живота с использованием биорассасывающегося шовного материала, а также может указывать на влияние интенсивного механического воздействия на ткани при управлении роботом и фиксации к его руке троакаров.

В первые 30 дней после операции у одного из больных, прошедшего лечение повреждения прямой кишки в результате радикальной простатэктомии, был выявлен везикоректальный свищ. Это состояние характеризовалось проникновением мочи в прямую кишку, вызывая тем самым дискомфорт в области живота, лихорадку и наличие воздуха в моче (пневматурию). Такие симптомы потребовали неотложного хирургического вмешательства для устранения данного осложнения.

В ходе операции было выявлено, что основная причина появления свища заключалась в незамеченных во время вмешательства микроскопических повреждениях стенки прямой кишки, а также в локальном воспалительном процессе в области уретроцистоанастомоза. Эти факторы привели к серьезным последствиям для пациента. Для решения возникшей проблемы была проведена разгрузочная сигмостомия, что позволило временно устранить нагрузку на поврежденные участки. Через три месяца после колостомии было выполнено реконструктивное хирургическое вмешательство. Процедура включала в себя разделение стенок ректума и области уретроцистоанастомоза, а также эксцизию фистульного тракта с наложением последующих швов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Предотвращение и лечение осложнений после хирургических вмешательств, включая радикальную простатэктомию, является ключевой задачей для хирургов-урологов и руководителей здравоохранения. Их цель – уменьшить количество и тяжесть этих осложнений. Частота осложнений во время и после радикальной простатэктомии увеличивается при проведении тазовой лимфодиссекции.

Лапароскопия и робот-ассистированная хирургия обеспечивают отличную визуализацию, что позволяет вовремя обнаруживать и устранять осложнения прямо во время операции. Важным аспектом профилактики послеоперационных осложнений при радикальной простатэктомии является персонализированный подход к выбору метода операции. Необходимо учитывать особенности пациента (телосложение, анатомические особенности, характеристики опухоли и т. д.), а не только следовать стандартным клиническим рекомендациям и протоколам.

Профессиональное освоение минимально инвазивных методик в сфере онкоурологии медицинскими специалистами приводит к уменьшению риска развития постоперационных осложнений и осложнений в процессе выполнения радикальной простатэктомии.

Тщательное применение мер профилактики осложнений во время всех фаз радикальной простатэктомии способствует их раннему обнаружению и устранению, гарантируя необходимую безопасность в сфере онкоурологической медицинской практики.