Возможности вагинальной рефлексотерапии в комплексной профилактике и лечении эндометритов после операции кесарева сечения

Автор: Жаркин Н.А., Антонов Ю.В., Кен-амоа С.

Журнал: Сибирский журнал клинической и экспериментальной медицины @cardiotomsk

Рубрика: Клинические исследования

Статья в выпуске: 2 т.22, 2007 года.

Бесплатный доступ

Цель: повышение эффективности профилактики и лечения эндометрита после кесарева сечения путем вагинальной рефлексотерапии с использованием комплекса электро-лазерно-магнитного воздействия. Учреждение: Волгоградский государственный медицинский университет. Методология: проспективное исследование. Материал: обследовано 128 родильниц, родоразрешенных операцией кесарева сечения, с факторами риска по возникновению послеродовых гнойно-септических осложнений, 72 из них применен разработанный метод. Методы: клинические, бактериологические, иммунологические (изучены клеточный и гуморальный иммунитет, определен уровень ИЛ-1, ИЛ-2, ИЛ-6, ФНО в сыворотке крови), ультразвуковое сканирование, вегетативные тесты (кожный дермагрофизм и электропунктометрия по Накатани). Статистический анализ полученных данных проведен с помощью программы «Microsoft Excel-2003». Результаты: в группе родильниц, получавших комплексное квантовое лечение, число инфекционных осложнений было в 2,6 раза меньше, а эндометритов - в 3,9 раза меньше, чем в группе сравнения. Продолжительность койко-дня оказалась на 2,01,0 дня меньше. Полученные клинические данные сопровождались более быстрым восстановлением иммунологических и вегетативных реакций. Вывод: высокая эффективность метода обусловлена сочетанием комбинированного квантового воздействия, направленного на органоспецифические точки внутренних половых органов.

Вагинальная, рефлексотерапия, профилактика, лечение, эндометрит, кесарево сечение

Короткий адрес: https://sciup.org/14918681

IDR: 14918681 | УДК: 618.2/.7:618.14-002:618.5-089.888.61

Текст научной статьи Возможности вагинальной рефлексотерапии в комплексной профилактике и лечении эндометритов после операции кесарева сечения

Неуклонный рост частоты операции кесарева сечения, практически повсеместно превышающий 20%, закономерно влечет повышение частоты послеоперационных инфекционных осложнений (В.Н.Серов, 2004; Н.А.Жаркин, 2004). Разрез плодовместилища наряду с прямым проникновением микроорганизмов в брюшную полость и полость матки способствует, с одной стороны, нарушению ее сокращения, а с другой, – еще большему снижению иммунной защиты в результате операционной агрессии. По данным различных авторов, частота гнойно-септических заболеваний после кесарева сечения колеблется в широких пределах: от 13,3 до 54,3%, а у женщин с высоким инфекционным риском она достигает 91% (Краснопольский В.И., с соавт., 1997; Кулаков В.И. с соавт., 1998). В структуре гнойно-септических заболеваний преобладает эндометрит, частота которого после операции кесарева сечения в 4-5 раз выше, чем после вагинальных родов (Гуртовой Б.Л. с соавт.,1996; Стрижаков А.Н. с соавт., 2004). В связи с этим профилактика послеоперационных осложнений у матерей, закончивших беременность путем операции кесарева сечения, представляет собой актуальную современную акушерскую проблему.

Целью исследования явилось повышение эффективности профилактики и лечения эндометрита после кесарева сечения путем влагалищной рефлексотерапии с комбинированным использованием комплекса электро-лазерно-магнитного воздействия на фоне традиционного лечения.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Обследовано 128 родильниц с факторами риска по возникновению послеродовых гнойно-септических осложнений, родоразрешенных операцией кесарева сечения. Родильницы методом случайной выборки разделены на две клинические группы: группу сравнения (56 пациенток), в которой в послеоперационном периоде проводилось общепринятое традиционное профилактическое лечение антибиотиками, и основную группу (72 родильницы), в которой лечение дополнялось комплексом электро-лазерно-магнитной терапии. Факторами риска развития гнойно-септических осложнений после оперативного родоразрешения были хронический аднексит и эндометриты в анамнезе, оперативные вмешательства, включая аборты в анамнезе, длительность безводного промежутка более 6 часов, производство операции в экстренном порядке. Средний возраст обследованных беременных составил 27±2,46 лет. По основным анамнестическим показателям, паритету, социальным характеристикам группы были идентичными. В обеих группах преобладали повторнобеременные. Пациенток с рубцом на матке было 10,7% в группе сравнения и 15,3% – в основной группе. В обеих группах имелся высокий риск инфекционных осложнений, обусловленный наличием хронических очагов инфекции в организме.

Показаниями к абдоминальному родоразрешению явились: аномалии родовых сил, не поддающиеся консервативной терапии – 14, безэффективность родовоз-буждения – 12, анатомически и клинически узкий таз – 4, несостоятельный рубец на матке – 10 (в плановом порядке прооперированы 5 женщины, при преждевременном излитии околоплодных вод – 1, с началом родовой деятельности – 4), симфизит – 3, предлежание плаценты – 4, прележание петель пуповины – 4, кровотечение в связи с преждевременной отслойкой нормально расположенной плаценты – 3, гипоксия плода – 14, крупный плод – 14, тазовое предлежание плода мужского пола у возрастной первородящей и тазовое предлежание крупного плода – 3, бесплодие в анамнезе – 3, деструктивный пиелонефрит – 1, сочетанные причины – 39. В обеих группах выполнялись преимущественно экстренные операции – 55,4% в группе сравнения и 58,3% – в основной.

В случаях экстренного родоразрешения дородовое излитие околоплодных вод наблюдалось в 10 (17,9%) случаях в группе сравнения и в 14 (19,4%) случаях в основной группе. Длительность безводного промежутка свыше 6 часов отмечалось у 7 (12,5%) родильниц группы сравнения и у 10 (13,9%) основной группы, что значительно повышало риск развития гнойно-септических осложнений в послеоперационном периоде у этих женщин.

Операция кесарева сечения проводилась надлобковым разрезом по Пфанненштилю. Разрез на матке проводился поперечно в нижнем сегменте. Ушивание матки производилось современным синтетическим рассасывающимся материалом (полисорб, викрил) непрерывным однорядным швом с последующей перитонизацией непрерывным швом пузырно-маточной складкой брюшины. Длительность операции не превышала 1 часа в обеих группах. Кровопотеря во время операции составила в среднем 652±36мл. В послеоперационном периоде все родильницы получили традиционное профилактическое лечение, включающее антибактериальную, инфузионную, утеротоническую и обезболивающую терапии. Дополнительное профилактическое лечение комплексом электро-лазерномагнитной терапии родильницам основной группы начинали со 2-х суток послеоперационного периода.

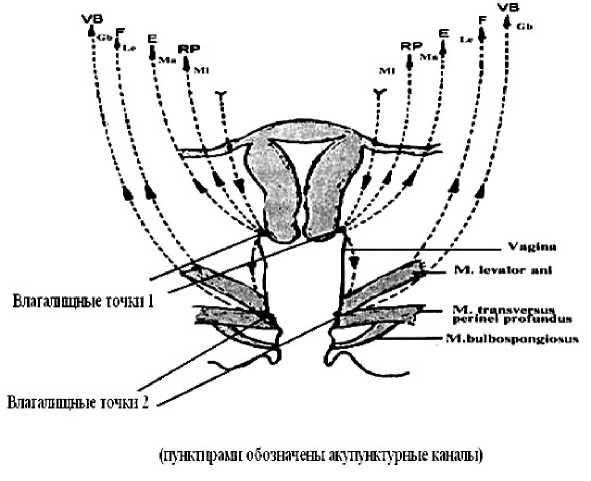

В качестве источника указанных мультиквантовых факторов применяли аппаратный комплекс КАП-ЭЛМ-01 «Андро-Гин», генерирующий низкоинтенсивный инфракрасный лазерный луч в импульсном режиме, постоянное магнитное поле и электрические импульсы. Метод заключается в одновременном комбинированном воздействии с помощью излучателей на органоспецифические точки влагалища, открытые H. Buchheit (1985), расположенные в сагитальной плоскости над боковыми сводами влагалища, слева и справа от portio uteri vaginalis, около 3 и 9 часов (рис.1) и накожно в проекции матки на передней брюшной стенке в точках акупунктуры R 12 и RP 14. Длительность воздействия составляла 10 минут, на курс – 5 сеансов.

К настоящему времени установлено, что низкоинтенсивное лазерное облучение способно активизировать обменные процессы, стимулировать

Рис.1. Топография акупунктурных точек влагалища (по H.Buchheit)

микроциркуляцию, ускорять процессы регенерации, улучшать реологические свойства крови. Оно обладает иммуностимулирующим и противовоспалительным свойствами. Электростимуляция способствует сокращению матки, вызывает быстрый анальгези-рующий эффект, обусловленный снижением возбудимости периферических рецепторов, улучшением гемодинамики в зоне воздействия и нормализацией функционального состояния высших отделов ЦНС. Магнитотерапия характеризируется болеутоляющим, седативным, гипокоагуляционным, противовоспалительным и дегидратирующим эффектами. Магнитное поле создает условия для самоорганизации функциональных комплексов, активизирует адаптационные механизмы, и тем самым способствует последовательному лечебному эффекту в широком диапазоне возникших патологических состояний (В.М.Зуев, 1998; В.М.Стругацкий, 2003).

Критериями эффективности предложенного метода служили динамика общеклинических показателей (температурная кривая, скорость сокращения матки, характер лохий, характер заживления послеоперационного шва), состояние иммунного статуса [лейкоцитоз и лейкоформула, субпопуляционный состав лимфоцитов методом проточной цитофлуориметрии с использованием моноклональных антител против CD3, CD4, CD8, CD16, CD22, концентрация иммуноглобулинов А, М, G и цитокинов (ИЛ-1 β , ИЛ-2, ИЛ-6 и ТНФ- α ) методом иммуноферментного анализа, фагоцитарная активность нейтрофилов, число циркулирующих иммунных комплексов], данные микробиологического и ультразвукового исследований и оценки некоторых вегетативных показателей (кожный дермагрофизм и электропунктометрия по Накатани). Все полученные нами данные подвергнуты статистической обработке методами вариационной статистики с анализом статистической значимости различий по критерию Стьюдента при помощи компьютерной программы «Microsoft Еxсel-2003». Различия считались статистически значимыми при достигнутом уровне значимости p<0,05.

Всем родильницам перечисленные исследования проводили дважды: на 2-е и 6-е сутки после операции.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Лихорадка в послеоперационном периоде имела место у 20 (37,5%) родильниц группы сравнения. Число послеоперационных осложнений отмечено у 16 (28,6%) пациенток, из них эндометрит – у 3 (5,4%), лохиометра – у 8 (14,3%), гематометра – у 1 (1,8%), инфекция послеоперационной раны (серозит) – у 2 (3,6%). Исследования ВНС свидетельствовали о сохранении у этих родильниц длительной парасимпатикотонии в виде устойчивого красного дермагрофизма, асим- метрии электропунктурных показателей до 35-40%. Отмечено, что к 6-м суткам послеродового периода они не имели тенденции к нормализации.

Иммунологические особенности характеризовались иммуносупрессией по основным изучаемым параметрам: лейкоцитоз до 10,1х109, снижения IgG до 5,12 ± 0,18 г/л, повышение Ig-M до 1,82 ± 0,25 г/л (р<0,05), снижение фагоцитарной активности нейтрофилов к 6-м суткам на 3%, что свидетельствует об устойчивом иммунодефицитном состоянии и замедленном восстановлении иммунологической реактивности.

В основной группе статистически значимо раньше улучшалось самочувствие родильниц, наблюдалась своевременная инволюция матки (рис. 2).

Число родильниц с гипертермией было в 2 раза меньше, число инфекционных осложнений – в 2,6 раза, а эндометритов – в 3,9 раза меньше, чем в группе сравнения. Случаев раневой инфекции при электро-лазерно-магнитной терапии было также 2, что составило 2,8%. Исследование ВНС и иммунной систем обнаружило менее выраженную асимметрию показателей электропунктометрии, а также более заметную нормализацию основных иммунологических показателей, особенно повышение фагоцитарной активности нейтрофилов (повышение фагоцитарного индекса с 69,5% до 71,5% и фагоцитарного числа с 1,81 до 1,92 при снижении ЦИК). Исследование провоспо-лительных цитокинов крови выявило статистически значимое снижение уровни интерлейкин (ИЛ) 1 β и статистически незначимое изменение ИЛ-2, ИЛ-6 и ТНФ- α (туморнекротический фактор- α ). Это позволило сократить послеоперационный койко-день в среднем на 2,0 ± 1,0 дня.

ВЫВОДЫ

Таким образом, применение комплекса электро-лазерно-магнитной терапии у родильниц после кесарева сечения обеспечивает быстрое восстановление иммунной реактивности и ликвидирует вегетативную дистонию, чего монотерапия антибиотиками не обеспечивает. Оно позволяет, на наш взгляд, повысить эффективность профилактики и лечения эндометрита после кесарева сечения, способствует более благоприятному клиническому течению послеоперационного периода, уменьшению медикаментозной нагрузки на организм родильниц и сокращению послеоперационного койко-дня.

Список литературы Возможности вагинальной рефлексотерапии в комплексной профилактике и лечении эндометритов после операции кесарева сечения

- Зуев В.М., Бронештер Д.С., Гребенников В.А. Применение лазеров в гинекологии. -Интермед, 1991. -С.60.

- Краснопольский В.И., Радзинский В.Е., Логутова Л.С. и др. -Кесарево сечение. -М.: Медицина, 1997. -285 с.

- Нормальный и патологический послеродовой период: руководство/Чернуха Е.А. -М.: ГЭОТАР-Медиа, 2006. -276 с.

- Руководство по безопасному материнству/В.И. Кулаков, В.Н. Серов, Ю.И. Барашнев и др. -М.: Издательство «Триада -Х», 1998. -531 с.

- H.Buchheit. Die vaginale Akupunktur. -Haug Verlag, 1985. -192 p.