Возможности высокотехнологичной микронейрохирургии в лечении опухолей шишковидной железы

Автор: Айрапетов Карен Георгиевич, Глазков Александр Александрович, Аль-Хаммади Адель Хамид, Махно Юлия Эдуардовна, Мощенкова Наталья Анатольевна

Журнал: Клиническая практика @clinpractice

Рубрика: Клинический случай

Статья в выпуске: 3 т.9, 2018 года.

Бесплатный доступ

Сочетание современных методов функционально щадящей микронейрохирургии, адекватной нейроанестезии и нейрореанимации позволяет успешно реализовывать программу хирургического лечения опухолей шишковидной железы, операции при которых считаются высшей категории сложности и имеют высокий хирургический риск.

Опухоли эпифиза, нейроанестезиология, нейрореанимация, микронейрохирургия

Короткий адрес: https://sciup.org/143166578

IDR: 143166578

Текст научной статьи Возможности высокотехнологичной микронейрохирургии в лечении опухолей шишковидной железы

Хирургическое лечение опухолей шишковидной железы (ОШЖ) – один из сложных разделов нейрохирургии, так как глубинное расположение новообразований эпифиза, вовлечение диэнцефальных и стволовых структур, черепно-мозговых нервов и сосудов охватывающей цистерны, нередкое распространение опухоли в III желудочек обусловливают исходно высокий хирургический риск развития серьезных интра- и послеоперационных осложнений и соответственно большой процент первичных отказов в операциях со стороны специалистов-нейрохирургов [1–4; 8].

Нейрохирургическое отделение Ростовской клинической больницы Южного окружного медицинского центра ФМБА России является единственным на юге России, где выполняются успешные операции микрохирургического удаления опухолей эпифиза. Это стало возможным за счет внедрения и прогрессивного развития концепции функционально щадящей микронейрохирургии. За весь период работы отделения нейрохирургии РКБ микронейрохирургические операции при опухолях пинеальной области выполнены всего 6 больным. Всем им было отказано в оперативном вмешательстве в других медучреждениях юга России в связи с исходно высоким хирургическим риском.

Все указанные операции были выполнены в положении пациентов сидя на операционном столе с использованием мини-доступов, операционного микроскопа, микрохирургического инструментария, интраоперационной нейронавигации, минимальной тракции мозжечка, современной нейроанестезии (интраоперационная профилактика воздушной эмболии, адекватная мягкая релаксация мозга, поддержание оптимальных параметров гемодинамики, внутричерепного давления и перфузии мозга). В плане послеоперационной нейрореанимационной поддержки мы придерживались современных требований, таких как раннее пробуждение больных, ранняя экстубация, раннее начало энтерального и самостоятельного питания, непрерывное применение нейропротекторов – блокаторов эксайтоток-сичности в течение 1-х суток, ранняя активизация больных [5–8]. Все без исключения операции по удалению ОШЖ выполнены больным по линии высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП).

Приводим собственные клинические наблюдения, отражающие возможности современной микронейрохирургии в лечении такой сложной категории пациентов.

Больная О., 28 лет . Диагноз клинический: новообразование пинеальной области (пинеоцитома эпифиза, grade I) с распространением на задние отделы III желудочка, компрессией и дислокацией четверохолмной пластинки. Диплопия влево. Легкий центральный парез лицевого нерва справа. Правосторонняя пирамидная недостаточность. Стойкий выраженный общемозговой и вестибулоатаксический синдромы.

иническая!

оактика

Том 9 М» 3

Из анамнеза: считает себя больной в течение 1 года, когда после перенесенного ОРВИ впервые стали беспокоить и прогрессировать следующие жалобы: стойкие головные боли, головокружения, шаткость при ходьбе, снижение зрения, ощущение мушек перед глазами, периодическая тошнота, быстрая утомляемость, нарушения памяти, внимания, повышение температуры тела до 37,4 °С. По направлению местного невролога выполнила МРТ головного мозга, которая выявила признаки ОШЖ. Никакого специального онкологического лечения до операции (лучевая, химиотерапия) больная не получала.

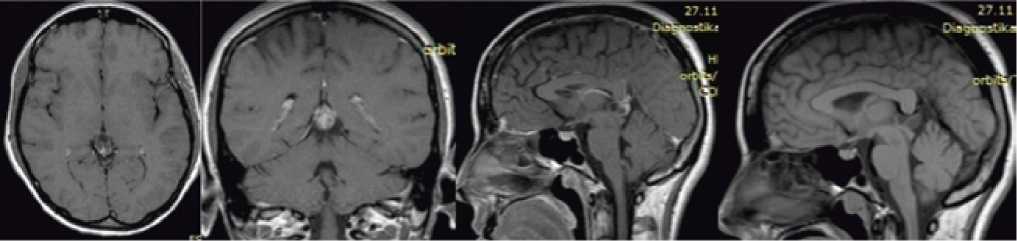

Данные МРТ больной до операции: в пинеальной области по средней линии визуализируется солидное объемное новообразование эпифиза с распространением на задние отделы III желудочка с дислокацией четверохолмия (рис. 1).

Рис. 1. МРТ головного мозга с внутривенным контрастированием у больной с опухолью эпифиза

В нейрохирургическом отделении РКБ ФГБУЗ ЮОМЦ ФМБА РФ больной по линии ВМП было выполнено оперативное вмешательство: костнопластическая верхнесрединная субокципитальная краниотомия, срединный инфратенториальный супрацеребеллярный доступ, микрохирургическое тотальное удаление опухоли пинеальной области (опухоли эпифиза) с распространением на задние отделы III желудочка (операция проводилась с применением нейронавигационной системы).

Непосредственный результат лечения: без нарастания каких-либо неврологических симптомов, полный регресс диплопии; рана зажила первичным натяжением, выписана на 12-е сутки после операции в удовлетворительном состоянии.

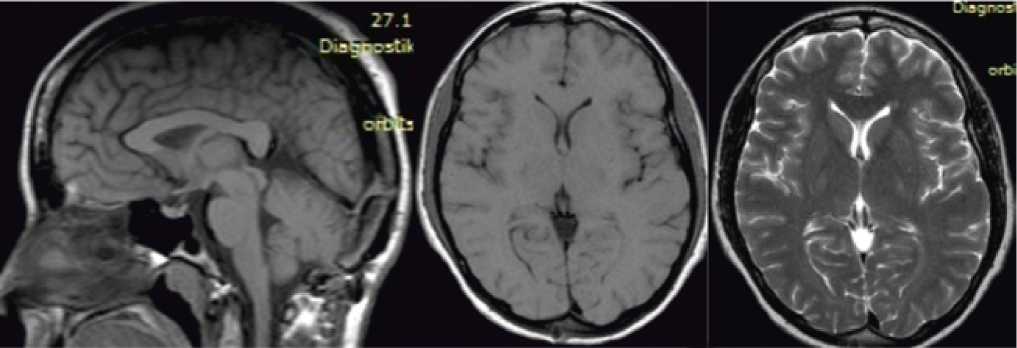

Приводим данные контрольного МРТ-иссле-дования больной спустя 6 месяцев после операции и курса локальной лучевой терапии (нет признаков рецидива опухоли в зоне удаления, ликворопроводящие пути свободные) (рис. 2).

Рис. 2. МРТ головного мозга спустя 6 месяцев после операции и комплексного онкологического лечения

Отдаленный результат лечения: полное неврологическое восстановление.

Больная Ф., 45 лет. Диагноз клинический: крупное кистозно-солидное новообразование эпифиза (пинеоцитома эпифиза, grade I) с распространением на стенки III желудочка, водопровод мозга и четверохолмие, компрессией и дислокацией водопровода мозга и четверохолмной пластинки; субкомпенсированная окклюзионная ги- дроцефалия; стойкий выраженный общемозговой и вестибулоатаксический синдромы.

Из анамнеза заболевания: считает себя больной в течение 1 года, когда впервые отметила появление регулярных головных болей, головокружения, позже присоединились расстройства зрения. По данным впервые выполненного МРТ-ис-следования головного мозга обнаружена киста шишковидной железы с объемным воздействием на четверохолмную пластинку и водопровод мозга, в результате чего больная была первично консультирована нейрохирургом. Предложена операция удаления кистозного образования эпифиза, от чего больная категорически отказывалась. Повторно больная обратилась через 6 месяцев с явным клиническим ухудшением (присоединились тошнота, рвота, атаксия) и результатом повторного МРТ, где опухоль уже сочеталась с выра- женной окклюзионной гидроцефалией, чего ранее не наблюдалось.

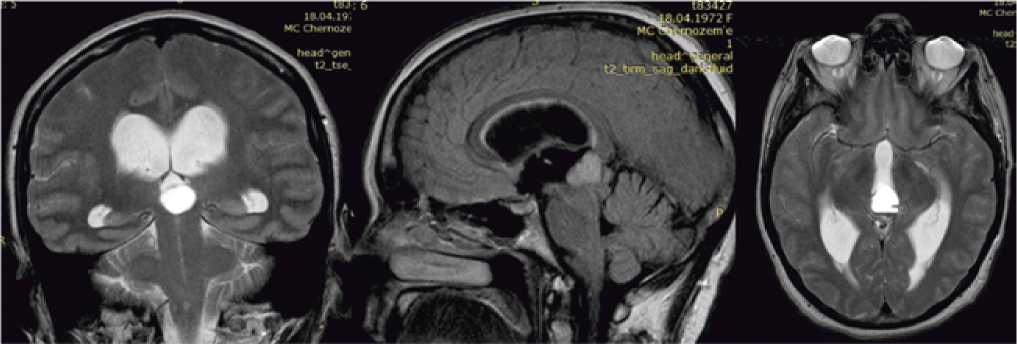

Данные МРТ-исследования больной до операции: в пинеальной области по средней линии визуализируется крупное солидно-кистозное объемное новообразование эпифиза с распространением на III желудочек с дислокацией четверохолмия с блоком ликворопроводящих путей, развитием окклюзионной тривентрикуломегалии (рис. 3).

Рис. 3. МРТ головного мозга с внутривенным контрастированием до операции удаления опухоли эпифиза

В нейрохирургическом отделении РКБ ФГБУЗ ЮОМЦ ФМБА РФ больной по линии ВМП было выполнено оперативное вмешательство: костнопластическая верхнесрединная субокципитальная краниотомия, срединный инфратенториальный супрацеребеллярный доступ, микрохирургическое тотальное удаление крупной кистозно-солидной опухоли эпифиза с распространением на четверохолмную пластинку и задние отделы III желудочка, комбинированная пластика твердой мозговой оболочки задней черепной ямки (операция проводилась с применением нейронавигационной системы).

Непосредственный результат лечения: тяжелое течение послеоперационного периода с развитием прогрессирующей окклюзии ликворопроводящих путей по причине отека четверохолмия и водопровода мозга, с нарастанием общемозгового синдрома, диплопии, что потребовало установки наружного разгрузочного вентрикулярного дренажа справа. Продленное вентрикулярное дренирование в течение 7 дней с последующим перекрытием дренажа, тренировкой, спиральная компьютерная томография, отлучение от дренажа на 9-е сутки со значительным улучшением, регрессом диплопии и выраженной цефалгии; активизирована, рана зажила первичным натяжением, выписана на 16-е сутки после операции в удовлетворительном стабильном состоянии.

Приводим данные контрольного МРТ-исследова-ния больной спустя 6 месяцев после операции и курса локальной лучевой терапии (нет признаков рецидива опухоли в зоне удаления, ликворопроводящие пути свободные) (рис. 4).

Рис. 4. МРТ головного мозга с внутривенным контрастированием после операции удаления опухоли эпифиза и курса лучевой терапии

клиническаяьщя О с. КТ 1/1К сtom9n»

Отдаленный результат лечения: полное неврологическое восстановление (рис. 5).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, несмотря на высокий хирургический риск при удалении ОШЖ, сочетание методов современной микронейрохирургии и адекватной нейроанестезии и нейрореанимации позволяет успешно выполнять адекватное микрохирургическое удаление данных новообразований, что отражается в сохранении жизни больных, увеличении ее продолжительности и улучшении ее качества.

Рис. 5. Внешний вид больной через 6 месяцев после операции и курса локальной лучевой терапии

Список литературы Возможности высокотехнологичной микронейрохирургии в лечении опухолей шишковидной железы

- Коновалов А.Н., Пицхелаури Д.И. Лечение опухолей пинеальной области. М., 2004.

- Yazargil M.G. Microneurosurgery of CNS tumors. Stuttgart; New York, 1996.

- Kulwin Ch., Matsushima K., Malekpour M., Cohen-Gadol A. Lateral supracerebellar infratentorial approach for microsurgical resection of large midline pineal region tumors: Techniques to expand the operative corridor//Journal of Neurosurgery. 2016. Vol. 124. No. 1. P. 269-276.

- Yamamoto I., Kageyama N. Microsurgical anatomy of the pineal region//Journal of Neurosurgery. 1980. Vol. 53. No. 2. P. 205-221.

- Старченко А.А. Клиническая нейрореаниматология: Справочное руководство. СПб., 2002.

- Крылов В.В. Лекции по нейрореанимации. М., 2009.

- Царенко С.В. Нейрореаниматология. М., 2005.

- Лехечка М., Лааксо А., Кивилев Ю., Хернесниеми Ю. Микронейрохирургия. Хельсинки; СПб., 2012.