Возможные нейрофизиологические маркеры для дифференциальной диагностики биполярных и униполярных аффективных расстройств

Автор: Галкин Станислав Алексеевич, Рязанцева Ульяна Вячеславовна, Симуткин Герман Геннадьевич, Иванова Светлана Александровна, Бохан Николай Александрович

Журнал: Сибирский вестник психиатрии и наркологии @svpin

Рубрика: Клиническая психиатрия

Статья в выпуске: 4 (113), 2021 года.

Бесплатный доступ

Актуальность. Несмотря на завершение феноменологического этапа развития психиатрии, на сегодняшний день сохранились ощутимые трудности ранней дифференциальной диагностики биполярных и униполярных аффективных расстройств. В сложных дифференциально-диагностических случаях на помощь клиницистам могут прийти объективные методы исследования, среди которых особое место отводится методамфункциональной нейровизуализации, основанным на количественной оценке электроэнцефалограмм. Цель:выделить нейрофизиологические критерии, позволяющие разграничить группы больных с биполярнымии униполярными аффективными расстройствами, объяснить функциональный смысл найденных закономерностей и соотнести полученные данные с конкретными клиническими переменными. Материалы и методы.Было обследовано 69 пациентов в возрасте 20-55 лет, поступивших на лечение с диагнозом по МКБ-10: расстройства настроения (аффективные расстройства - F30-F39): аффективное расстройство в рамках биполярного аффективного расстройства или в рамках единственного депрессивного эпизода, рекуррентного депрессивного расстройства. У всех пациентов проводились запись и оценка параметров электроэнцефалограммыс вычислением показателей спектральной мощности и когерентности для альфа-, бета- и тета-ритмов. Результаты. Анализ полученных данных показал, что у пациентов с биполярным аффективным расстройствомотмечаются статистически значимо более высокие показатели спектральной мощности альфа-ритма в затылочных (р=0,02), правых височных (р=0,028) отведениях и бета-ритма в затылочных локусах (р=0,019), а также межполушарной когерентности бета-ритма во фронтальных отведениях (р=0,044) по сравнению с пациентами с униполярным аффективным расстройством. Обнаружены прямые корреляции между спектральноймощностью бета-ритма и тяжестью депрессивной симптоматики, оцениваемой по шкале Гамильтона(rs=0,394; p=0,013), у пациентов с униполярной депрессией, тогда как у пациентов с БАР обнаружены обратные корреляции (rs=-0,467; p=0,037). Показатели когерентности бета-ритма во фронтальной коре прямо коррелировали с уровнем ангедонии (rs=0,389; p=0,016) у пациентов с униполярной депрессией.

Аффективные расстройства, биполярное аффективное расстройство, униполярная депрессия, методы изучения деятельности мозга в нейрофизиологии, электроэнцефалография, маркеры, дифференциальная диагностика

Короткий адрес: https://sciup.org/142231699

IDR: 142231699 | УДК: 616.895:616-079.4:612.82:616.8-091.81:616.831.2 | DOI: 10.26617/1810-3111-2021-4(113)-14-21

Текст научной статьи Возможные нейрофизиологические маркеры для дифференциальной диагностики биполярных и униполярных аффективных расстройств

Аффективные расстройства (АР) являются достаточно распространенными, социально значимыми заболеваниями в современном мире [1]. По последним данным, число людей с симптомами АР имеет тенденцию увеличиваться, что говорит о необходимости подробного изучения этих со- стояний [2]. Около 60% пациентов с биполярным аффективным расстройством (БАР) проявляют симптомы депрессивного эпизода ещё до начала первого гипоманиакального эпизода, что повышает временной интервал между началом первого эпизода и эффективным лечением заболевания, который может длиться до 10 лет [3, 4].

Был описан ряд клинических особенностей, помогающих различать униполярную и биполярную формы АР. Однако в некоторых исследованиях сообщается о 40% случаев ошибочного диагноза [5]. Несмотря на завершение описательного (феноменологического) этапа развития психиатрии, на сегодняшний день сохранились ощутимые затруднения ранней дифференциальной диагностики биполярных и униполярных АР. Раннее распознание униполярного или биполярного АР имеет первостепенное значение, поскольку в зависимости от типа расстройства выбирается наиболее подходящая тактика лечения. Кроме того, неверный диагноз БАР, так же как и униполярной депрессии, является серьезной клинической проблемой, которая может привести к неблагоприятным последствиям для пациентов. Например, таким как возникновение гипомании, быстрая смена циклов, рецидивы, увеличение риска суицидальных мыслей и суицидального поведения, а также к когнитивным и функциональным нарушениям со стороны нервной системы [5, 6]. В соответствии с этим неоспоримое значение имеет выявление патофизиологических маркеров, с помощью которых можно дифференцировать биполярную и униполярную формы АР.

В сложных случаях определения дифференциально-диагностических различий на помощь клиницистам могут прийти объективные методы исследования, среди которых особое место занимают методы функциональной нейровизуализации, основанные на количественной оценке электроэнцефалограмм (ЭЭГ) [7]. По данным Американской нейропсихиатрической ассоциации, пригодность данных количественного анализа ЭЭГ для выявления депрессий, т.е. их чувствительность и специфичность, составляют 72–93% и 75–88% соответственно. Количественная ЭЭГ рекомендована в качестве дополнительного инструмента дифференциации депрессивных больных как от здоровых, так и пациентов, страдающих шизофренией, алкоголизмом, депрессией и деменцией [7, 8, 9]. До настоящего времени наибольшее число работ было посвящено преимущественно характеристикам мощности спектра. С внедрением в клиническую практику когерентного анализа, наиболее тонко отражающего особенности кортикального взаимодействия, дифференциальная значимость ЭЭГ может существенно возрастать.

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Выделить нейрофизиологические критерии, позволяющие разграничить группы больных с биполярными и униполярными аффективными расстройствами, объяснить функциональный смысл найденных закономерностей и определить связь полученных данных с конкретными клиническими переменными.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Настоящее исследование выполнено на базе отделения аффективных состояний НИИ психического здоровья Томского НИМЦ.

Всего было обследовано 69 пациентов в возрасте 20–55 лет, поступивших на лечение с диагнозом из кластера Расстройства настроения: аффективное расстройство в рамках БАР (F31.3 по МКБ-10) или в рамках единственного депрессивного эпизода (ДЭ), рекуррентного депрессивного расстройства (РДР) (F32, F33 по МКБ-10).

Критерии включения в исследование : установленный диагноз аффективного расстройства (БАР, ДЭ или РДР) по МКБ-10, возраст 20–55 лет, добровольное информированное согласие на участие в исследовании. Критерии исключения : наличие выраженных органических нарушений головного мозга, умственная отсталость, наличие черепно-мозговых травм любой степени тяжести, наличие сопутствующего неврологического заболевания, отказ от участия на любом этапе исследования.

Исследование пациентов выполнялось в момент поступления в стационарное отделение до начала приема лекарственных препаратов. Диагностическая оценка и клиническая верификация расстройств осуществлялись квалифицированными врачами-психиатрами с применением исследовательских диагностических критериев МКБ-10 и с учетом полученных результатов стандартизированных психометрических инструментов. Оценка тяжести текущего ДЭ осуществлялась с помощью шкалы The Hamilton Depression Rating Scale (HDRS-17), которая включает в себя оценку 17 типичных депрессивных симптомов. Скрининг на наличие биполярного паттерна течения аффективного расстройства осуществлялся с использованием двух опросников: Mood Disorder Questionnaire (MDQ) для выявления БАР I типа и Hypomania Checklist-32 (HCL-32) для выявления БАР II типа. Оценка степени тяжести тревоги проводилась с использованием шкалы тревоги Гамильтона (The Hamilton Anxiety Rating Scale ‒ HARS). Оценка степени выраженности ангедонии осуществлялась по шкале Snaith-Hamilton Pleasure Scale (SHAPS).

Регистрацию и анализ биоэлектрической активности головного мозга (ЭЭГ) всех пациентов выполняли в состоянии спокойного расслабленного бодрствования с закрытыми глазами в течение 2 минут при помощи 16-канального энцефалографа «Неврополиграф» по международной системе «10-20», монополярно от фронтальных (Fp1, Fp2, F3, F4, F7, F8), центральных (C3, C4), теменных (P3, P4), затылочных (O1, O2) и височных (T3, T4, T5, T6) отведений (рис. 1).

Р и с у н о к 1. Схема отведений ЭЭГ по международной системе 10-20

В качестве референта использовались объединенные электроды, расположенные на мочках ушей (А1, А2), заземляющий электрод – в отведении Fpz. Сопротивление электродов не превышало 10 кОм. Частоты среза фильтров верхних и нижних частот составляли 0,5 и 70 Гц, частота квантования ‒ 250 Гц. Проводилась двухминутная проба в покое с закрытыми глазами (фон). На полученных ЭЭГ-записях удалялись артефактные фрагменты путем обнуления независимых компонент ЭЭГ (ICA-анализ). Дополнительно с помощью автоматической процедуры из дальнейшего анализа исключались эпохи, в которых наблюдались чрезмерно большие потенциалы (более 150 мкВ). Сигналы обрабатывались с помощью быстрого преобразования Фурье, анализировались значения абсолютной спектральной мощности

(мкВ²), а также коэффициенты внутри- и межполушарной когерентности для θ- (4–7,5 Гц), α- (8– 13 Гц) и β- (13,5–30 Гц) ритмов. Длительность анализируемых участков равнялась продолжительности всей пробы.

Статистическая обработка данных проводилась с помощью программного пакета Statistica 12.0 (StatSoft). Данные представлены в виде Median ‒ Me [Q 1 ; Q 3 ]. Проверка на согласие с нормальным законом распределения производилась с помощью W-критерия Шапиро‒Уилка. Так как полученные данные не подчинялись закону нормального распределения, поэтому для оценки различий параметров ЭЭГ между исследуемыми группами пациентов использовался непараметрический U-критерий Манна‒Уитни. Также проводился корреляционный анализ с определением рангового коэффициента корреляции Спирмена для выявления значимых взаимосвязей изучаемых параметров. Различия считались статистически значимыми при уровне значимости р<0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ

В ходе анализа социально-демографических и клинических данных (табл. 1) было обнаружено, что исследуемые группы пациентов были сопоставимы по полу (р=0,692) и возрасту (р=0,089), хотя пациенты с БАР были несколько моложе пациентов с униполярным АР. Степень тяжести текущего ДЭ у пациентов обеих групп варьировала от умеренной до тяжелой, у части пациентов был выявлен средний уровень тревоги, а также различная степень выраженности ангедо-нии. Тем не менее статистический анализ с применением критерия Манна‒Уитни не выявил статистически значимых (р>0,05) различий между группами по клиническим признакам.

Т а б л и ц а 1. Социально-демографическая и клиническая характеристики исследуемых пациентов

|

Параметр |

Пациенты с БАР (n=24) |

Пациенты с униполярным АР (n=45) |

Уровень статистической значимости |

|

Состав (мужчины, женщины) |

6; 18 |

8; 37 |

0,692 |

|

Возраст (лет) |

39 [29; 50] |

46 [33; 50] |

0,089 |

|

Суммарный балл по HDRS-17 |

18 [14; 25] |

22 [14; 25] |

0,346 |

|

Суммарный балл по HARS |

12 [10; 20] |

17 [10; 23] |

0,167 |

|

Суммарный балл по SHAPS |

6 [1; 9] |

3 [1; 4] |

0,091 |

П р и м е ч а н и е. Полученные данные представлены в виде Me [Q 1 ; Q 3 ].

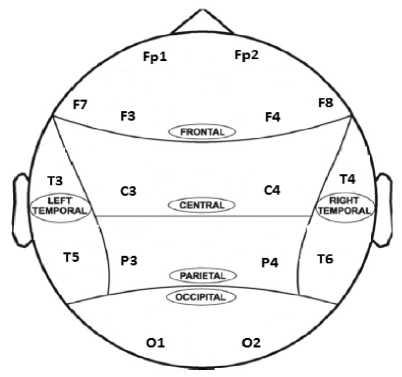

Таким образом, сопоставление исследуемых групп пациентов с БАР и униполярным АР не выявило статистически значимых (р>0,05) различий по социально-демографическим характеристикам, клиническим признакам и депрессивной симптоматике. В дальнейшем было проведено сравнение электроэнцефалографических параметров у пациентов с БАР и униполярным АР. На рисунке 2 представлены показатели спектральной мощности ЭЭГ в двух группах пациентов. Сравнительный анализ данных продемонстрировал, что у пациентов с БАР отмечаются статистически значимо более высокие показатели спектральной мощности альфа-ритма в затылочных (р=0,02) и в правых височных (р=0,028) отведениях и бета-ритма в затылочных р=0,019) локусах (по сравнению с пациентами с униполярным АР.

Рисунок 2. Показатели спектральной мощности ЭЭГ-ритмов у пациентов с БАР и униполярным АР

П р и м е ч а н и е. На рисунке показаны медианы значений.

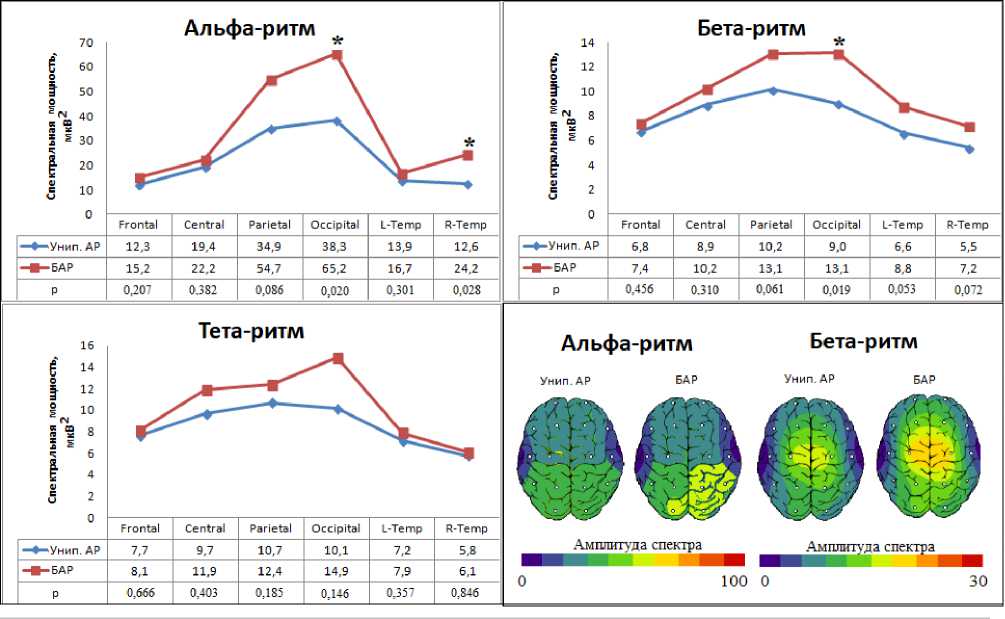

Рисунок 3. Показатели когерентности ЭЭГ-ритмов у пациентов с БАР и униполярным АР

П р и м е ч а н и е. На рисунке показаны медианы значений.

На рисунке 3 воспроизведены данные когерентного анализа выполненных ЭЭГ у пациентов с БАР и униполярным АР.

В результате сравнения коэффициентов внутри- и межполушарной когерентности были обнаружены статистически значимо (р=0,044) более высокие показатели межполушарной бета-когерентности у пациентов с БАР.

С целью определить корреляционные связи полученных данных с конкретными клиническими переменными был проведен корреляционный анализ Спирмена. В результате были обнаружены прямые корреляции между спектральной мощностью бета-ритма и тяжестью депрессивной симптоматики по шкале Гамильтона (r s =0,394; p=0,013) у пациентов с униполярной депрессией, тогда как у пациентов с БАР были выявлены обратные корреляции (r s =-0,467; p=0,037). Показатели когерентности бета-ритма во фронтальной коре прямо коррелировали с уровнем ангедонии (r s =0,389; p=0,016) у пациентов с униполярной депрессией

ОБСУЖДЕНИЕ

В данной работе проведено сравнительное изучение показателей ЭЭГ (спектральной мощности и когерентности альфа-, бета- и тета-ритмов) между двумя группами пациентов - с БАР и униполярным АР. По итогам исследования были выявлены статистически значимые взаимосвязи спектрально-когерентных характеристик ЭЭГ с количественными клиническими переменными (тяжесть текущего ДЭ, уровень тревоги и уровень ангедонии).

Проведенное исследование продемонстрировало, что разные виды депрессии в рамках униполярного и биполярного АР имеют свои отличительные особенности в ЭЭГ пациентов, к которым можно отнести регионально-специфические изменения мощности и когерентности в альфаи бета-диапазонах частот. Следует отметить, что вовлеченность различных участков мозга, в частности затылочных, задне-височных и фронтальных, в аномальные паттерны ЭЭГ при обоих типах расстройств, вероятно, объясняется широкой представленностью моноаминергической сигнализации в ЦНС, которая обычно нарушена при аффективных расстройствах [10, 11]. В то же время для каждого типа депрессивных расстройств характерны специфические корреляты, в виде зарегистрированных изменений на ЭЭГ, среди которых особую роль можно отвести характеристикам альфа- и бета-ритма. Из этого вытекает, что основные отличия между изучаемыми расстройствами (униполярное и биполярное АР) отмечаются в зонах таламуса и кортикальных систем [12].

Обнаруженные нами данные согласуются с результатами совместного исследования авторов из Флориды (США) [13], которые показали, что на основе количественного анализа бета-активности возможно разделить изучаемые группы униполярных и биполярных больных, а также с результатами исследования сотрудников ФМИЦПН им. В.П. Сербского [7], которые разработали математическую модель для дифференциальной диагностики униполярного и биполярного АР, включающую спектрально-когерентные характеристики различных частотных поддиапазонов альфаи бета-ритмов. В первую очередь необходимо отметить предиктор, включающий показатели когерентности бета-ритма во фронтальной коре, который указывает на имеющиеся различия межполушарных взаимодействий.

Предполагается, что отличия в спектральнокогерентных параметрах ЭЭГ связаны с конкретными клиническими характеристиками депрессивного симптомокомплекса: аффективной структурой, степенью тяжести психического состояния, характером течения, специфическими симптоматическими признаками [14, 15, 16]. В частности, как показали результаты нашего исследования, клиническим коррелятом повышенной бета-мощности в затылочных корковых зонах у пациентов с униполярной депрессией являлась тяжесть депрессивной симптоматики. Тогда как у пациентов с БАР выявлена совершенно противоположная взаимосвязь, что указывает на различия роли корковой интеграции в клинических проявлениях униполярного и биполярного АР. Также клиническим проявлением повышенной бета-когерентности во фронтальных отделах мозга являлся более высокий уровень ангедонии у пациентов с униполярным АР. Отсутствие статистически значимых корреляций фронтальной бета-когерентности с ангедонией у пациентов с БАР, возможно, связано с малой выборкой данной группы пациентов. Не исключено, что выявленные нейрофизиологические особенности, лежащие в основе различий униполярного и биполярного АР, обусловливают субклинические проявления, требующие более тонкого феноменологического анализа, чем шкалы Гамильтона.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, в результате проведенного исследования были выявлены нейрофизиологические характеристики, отражающие различия в патогенезе двух изучаемых расстройств: униполярного и биполярного АР. Исследование особенностей кортикальной интеграции, наряду с актуальным клиническим течением заболевания, может быть полезным в клинической практике и служить основой для разработки новых дифференциально-диагностических методик.