Возникновение и нелинейные режимы конвекции трехкомпонентной смеси в прямоугольной области пористой среды с учетом эффекта Соре

Автор: Любимова Татьяна Петровна, Зубова Надежда Алексеевна

Журнал: Вычислительная механика сплошных сред @journal-icmm

Статья в выпуске: 3 т.12, 2019 года.

Бесплатный доступ

Численно исследованы возникновение и нелинейные режимы термоконцентрационной конвекции смеси додекана, изобутилбензола и тетралина, взятых в равных долях, в вытянутой в горизонтальном направлении прямоугольной области пористой среды с твердыми непроницаемыми для вещества границами при нагреве снизу. Вертикальные границы полости теплоизолированы. Компоненты рассматриваемой смеси являются представителями основных групп химических соединений, входящих в состав нефти. Значения пористости и проницаемости среды выбирались близкими к значениям реальных сред, таких как пески, песчаники или известняки. Область подобной конфигурации моделирует месторождение углеводородов. Благодаря эффекту Соре (термодиффузии), легкие компоненты смеси додекан и изобутилбензол, имеющие положительные отношения разделения, накапливаются в горячей области, а тяжелая компонента смеси тетралин - в холодной. В случае нагрева снизу, что в естественных условиях обеспечивается наличием геотермального градиента, это может приводить к развитию конвекции...

Конвекция, диффузия, эффект соре, трехкомпонентная смесь, пористая среда

Короткий адрес: https://sciup.org/143168899

IDR: 143168899 | УДК: 532.5.013.4 | DOI: 10.7242/1999-6691/2019.12.3.21

Текст научной статьи Возникновение и нелинейные режимы конвекции трехкомпонентной смеси в прямоугольной области пористой среды с учетом эффекта Соре

Большинство жидкостей и газов, встречающихся в природных и технологических процессах, являются многокомпонентными. Сложный состав смеси учитывают при изучении коллоидных смесей [1, 2], выращивании кристаллов [3, 4], распространении загрязняющих примесей в водных объектах [5, 6], мембранных процессах [7], в задачах фильтрации [8–11], добычи углеводородов [12, 13]. Наличие нескольких механизмов переноса тепла и массы в смесях значительно усложняет их изучение [14–17]. В современных исследованиях в качестве моделей многокомпонентных смесей часто рассматриваются трехкомпонентные углеводородные жидкие смеси. Примером такой трехкомпонентной смеси может служить смесь додекана, изобутилбензола и тетралина, которая активно изучалась ранее и была использована в качестве рабочей среды в экспериментах по определению коэффициентов диффузии

и термодиффузии DCMIX-1, проведенных на Международной космической станции [18, 19]. Компоненты этой смеси являются представителями основных групп химических соединений, входящих в состав нефти.

Смесь додекана, изобутилбензола и тетралина, взятых в равных пропорциях при температуре 25°С, характеризуется положительными значениями отношений разделения компонент, то есть легкие компоненты этой смеси под действием градиента температуры накапливаются в более нагретой области [20, 21]. Для характерного в природных условиях геотермального градиента температуры (нагрев снизу) это означает, что тяжелая компонента смеси накапливается в более холодной части области (сверху), что приводит к неустойчивости системы.

В работе [22] для бинарной смеси, заполняющей горизонтальный слой пористой среды, найдены границы монотонной и колебательной неустойчивости в зависимости от значений отношения разделения и пористости среды. Для случая колебательной неустойчивости показано, что при уменьшении пористости среды устойчивость течения повышается.

В работе [23] изучались возникновение и нелинейные режимы термоконцентрационной конвекции смеси додекана, изобутилбензола и тетралина в квадратной области пористой среды с твердыми непроницаемыми границами при нагреве снизу и теплоизолированых вертикальных границах. Показано, что в разных условиях могут формироваться 1- и 2-вихревой стационарные режимы. Последний при увеличении числа Релея сменяется стационарным течением, имеющим несимметричную 2-вихревую структуру. Одновихревое стационарное течение при увеличении числа Релея сменяется режимом стационарных колебаний. Дальнейший рост числа Релея приводит к нерегулярным колебаниям. Расчеты проведены при разных значениях пористости среды; найдено, что при небольшой пористости возможно существование двух разных колебательных режимов: с малой и большой амплитудами колебаний.

Настоящая работа является продолжением исследований, представленных в [23]. Описываются результаты численного моделирования возникновения и нелинейных режимов конвекции смеси додекана, изобутилбензола и тетралина, взятых в равных долях, в вытянутой в горизонтальном направлении прямоугольной области пористой среды с твердыми непроницаемыми для вещества границами при нагреве снизу. Расчеты проведены для того же значения пористости (0,1), при котором в [23] найдено наибольшее число режимов. Данная конфигурация моделирует месторождение углеводородов.

2. Постановка задачи

Если смесь состоит из n компонент и концентрации первых i = 1,..., n - 1 компонент составляют C i , n -1

тогда концентрация n -й компоненты равна Cn = 1 - ^ C i . Для описания состава смеси достаточно указать i =1

вектор концентраций (массовых долей) C = ( C 1 ,..., C n ,) . Последнюю компоненту — компоненту с номером n , будем называть растворителем, а первые n -1 — примесями. Рассмотрим термоконцентрационную конвекцию в пористой прямоугольной полости со сторонами L и H ( L = 5 H ), заполненной однородной трехкомпонентной жидкой смесью. Плотность смеси линейно зависит от температуры T и концентраций составляющих ее компонент C i , где i = 1,..., n - 1:

Р = Р с (1 -в T (T - T 0 ) - 1 ■ B ( C - C 0 )).

Здесь:

_ 1 др=-

Р 0 д T с

коэффициент теплового расширения; B = diag{ e i , ^ , в n -1} — диагональная

матрица коэффициентов концентрационного расширения (такая, что в C

1 др

ρ∂ C

0 1 T , C j , J =1, ■■■, n -1, J # i

i = 1,..., n - 1); I = (1, ...,1); C — вектор концентраций; р 0, C 0 = ( C 10,..., C n _ 1>0) и T 0 — начальные плотность, вектор концентраций и температура смеси.

Нестационарные уравнения свободной термоконцентрационной конвекции смеси в пористой среде в рамках модели Дарси-Буссинеска с учетом эффекта термодиффузии имеют вид [24]:

0 = - ± vp-VV - g (в T (T - T) +1 ■ B (C - с 0)), р0 K

( р c уд Т + ( р c ) f V ■v T = xV T ,

е ^ + V -V C = D V 2 C + C 0 ( I - C 0 ) D T V 2 T , (3)

V- V = 0. (4)

Здесь: V — скорость фильтрации; p — давление; g — ускорение свободного падения; t — время; K — проницаемость; v — кинематическая вязкость; X * — эффективная теплопроводность пористой среды; ( р c ) — эффективная теплоемкость пористой среды; ( р c ) — теплоемкость жидкости; е* — пористость; D — матрица коэффициентов молекулярной диффузии смеси; D T — вектор коэффициентов термодиффузии. Уравнения записаны в предположении постоянства вязкости и коэффициентов переноса в пренебрежении эффектами бародиффузии и Дюфора. Задача решается при следующих граничных условиях: предполагается, что полость имеет твердые непроницаемые для вещества границы, при этом боковые — теплоизолированы, на горизонтальных — поддерживаются разные постоянные температуры, соответствующие нагреву снизу.

Приводя матрицу коэффициентов молекулярной диффузии в исходных уравнениях к диагональнму виду, можно исключить перекрестные диффузионные эффекты и тем самым уменьшить число определяющих параметров задачи. Результат этого преобразования в размерных переменных запишется как [25]

C = MQ - 1 C , D T = MQ - 1 D T , (5)

где M — матрица, в столбцах которой находятся собственные векторы m i = ( m i 1 ,..., m in -1 ) T матрицы D ;

n -1

Q = diag { q p..., q n -1 } , qt = P -1 ^ P m .

j =i

Преобразование (5) позволяет привести размерные уравнения (1)–(4) к системе с диагональной матрицей D ˆ , вектором концентрации C ˆ и вектором коэффициентов термодиффузии D ˆ T :

0 = - Vp-V v - g (pT (T - To)+1 - B ( C - C)),(6)

Po K \»

(pc)*dT + (pc) V -VT = X*V2T,(7)

d t f

ˆ

E*dC + V-V C = D V2 C + C0 (I - C0) DT V2 T,(8)

V- V = 0.(9)

Выберем в качестве единиц измерения следующие: длины — высоту полости H ; скорости — aH , где a = X *Др c ) f — эффективная температуропроводность; времени — H 2 ( p c ) /x* ; давления — p0 a v/ K ;

отклонения температуры от равновесного значения — AT ; отклонения концентрации от равновесного значения

( ? 0 ( C - 1 ) A t i > t (ID)

Преобразованные уравнения (6)–(9) в безразмерной форме

принимают вид:

0 = -Vp - V + Ra (T + y<(2) k ,(10)

^T + v-V T = V2 T,(11)

d t

E^C + V-V <7 = Le-1 (v2 <7 -1V2 T),(12)

V-V = 0.(13)

Здесь: Ra = KgPTH AT (^av) — аналог числа Релея для пористой среды, который в дальнейшем для краткости будем называть «числом Релея»;

4 ^ = - < 7 0 ( I - ( 7 0 ) p T *B ( ID ) - 1 J D t

вектор отношений

*

разделения, характеризующий термодиффузионные свойства смеси; о = о (рc)f /(рc) — нормализованная пористость; Le = a (D)

-J

— диагональная матрица чисел Льюиса такая, что Le 11 = a J1D11 , Le 22 = a) 1X2 ;

k — единичный вертикальный вектор. Для безразмерных переменных сохраним прежние обозначения.

На всех границах поставим условия непроницаемости, отсутствия диффузионного потока компонентов, на горизонтальных границах зададим температуру, на вертикальных — отсутствие потока тепла:

Ограничиваясь рассмотрением двумерных течений, введем функцию тока как

v =dl

x

8у

y d x ■

|

x = 0,5: V x = 0, d- g x |

d C |

0, |

(14) |

|

= 0, = оx |

|||

|

у = 0: V = 0, - = 1, |

8 C - I dT_ |

= 0, |

(15) |

|

y у = 1: V = 0, T = 0, |

d у d у d C - I dT_ |

= 0. |

(16) |

|

y |

d у d у |

Уравнения (10)–(13) и граничные условия (14)–(16), записанные в терминах функции тока, принимают вид:

|

х ш D ( 9 T ■< C ) V 2 ¥ = Ra — +1 / , ^ d x d x J |

(17) |

|

|

d T + g^ d T g^ d T = v T 8 1 8 y g x 8 x 8 у ’ |

(18) |

|

|

8 ( 2 8^8 ( 2 8^8 ( 2 T -1/^2- |

I V 2 T ) ; |

(19) |

|

о i .i^e i V C 8 1 8 у 8 x 8 x 8 у |

||

|

ˆ x = 0,5: Y = 0, — = 0, — = g x 8 x |

0, |

(20) |

|

у = 0: ^= 0, T = 1, i C -1 5 - |

= 0, |

(21) |

|

у = 1: ^ = 0, T = 0, iC -1 ^ |

= 0. |

(22) |

Задача (17)–(22) решалась численно, методом конечных разностей. Пространственные производные аппроксимировались центральными разностями. Нестационарные уравнения приводились к дискретному виду с помощью явной конечно-разностной схемы с постоянным временным шагом, равным h 2 16, где h — шаг по пространству. Уравнение Пуассона для функции тока разрешалось методом последовательной верхней релаксации. Этот алгоритм применялся при исследовании возникновения и нелинейных режимов конвекции трехкомпонентной смеси в квадратной полости с твердыми границами в работах [26, 27].

Рассмотрим подробно начальные условия. Температура и концентрации обеих компонент в момент времени t = 0 считались линейно зависящими от вертикальной координаты (подогрев снизу), а для функции тока использовалась многовихревая структура с малым числовым коэффициентом:

t = 0: Т = 10 8 sin ^—J sin (л У ) , T = 1 - у , C 1 = C 2 = 1 - у .

Для прямоугольной полости с соотношением сторон 5:1 значения длины волны начальных возмущений l принимались равными 10 или 2, что давало 1- или 5-вихревое слабое течение. Однако, как показали дальнейшие расчеты, значение l не влияет на формирующееся течение, если начальное возмущение имеет вид (23).

Параметры рассматриваемой трехкомпонентной смеси додекана, изобутилбензола и тетралина, взятых в равных долях при температуре 25°С, представлены в Табл. [18, 21].

Таблица. Параметры смеси додекана, изобутилбензола и тетралина

|

Параметр смеси |

Значение |

Параметр смеси |

Значение |

|

|

Р о ( кг/м 3 ) |

843,5 |

dm ( м 2 /с ) |

6,70 |

10 - 10 |

|

в т ( 1K ) |

0,914 - 10 — 3 |

D 12 ( м 2 /с ) |

0,43 - |

10 - 10 |

|

в С , |

0,258 |

D 21 ( м 2 /с ) |

- 1,08 |

10 - 10 |

|

в с 2 |

0,121 |

D 22 ( м2/с ) |

11,10 |

10 - 10 |

|

v ( м2 /с ) |

1,528 - 10 — 6 |

D T ( м2/ ( с к ) ) |

- 0,81 |

10 - 12 |

|

a ( м2 /с ) |

10 - 7 |

D T ( м2/ ( с к ) ) |

- 0,93 |

- 10 - 12 |

Применяя преобразование (5), приводящее матрицу коэффициентов молекулярной диффузии к диагональному виду, получаем следующие значения безразмерных параметров: ^ = 0,341, xj^ = 0,109, Le = 1,47 - 10 2 , Le2 = 0,91 - 10 2 .

Расчеты проводились для чисел Релея в интервале от 0 до 30. Пористость среды в расчетах принималась равной 0,1 (характерна для таких сред как песок, песчаник, известняк [28, 29]).

3. Численные результаты

Для обсуждаемой в настоящей работе трехкомпонентной смеси додекана, изобутилбензола и тетралина оба отношения разделения примесей положительны (см. выше определение вектора отношений разделения и Табл.), поэтому при подогреве снизу более легкие компоненты смеси додекан и изобутилбензол вследствие термодиффузии накапливаются возле нагретой нижней границы полости, а тяжелая компонента смеси — тетралин, вблизи холодной верхней границы. Это создает дополнительную неустойчивую стратификацию по плотности, связанную с неоднородностью концентрации, вызванной неизотермичностью, и понижает порог возникновения конвекции, которому в однокомпонентной жидкости при вертикальном градиенте температуры отвечает Ra1 = 4 л 2, если в течении формируется один вихрь, и Ra2 = 25 п 2 /4 при образовании двух вихрей, расположенных рядом [8]. В случае бинарной смеси порог определяется выражением Ra = Ra1 Д1 + v ( 1 + Le ) ) для 1-вихревого движения и Ra = Ra2 Д1 + ^ ( 1 + Le ) ) для 2-вихревого движения [8].

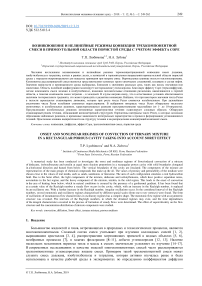

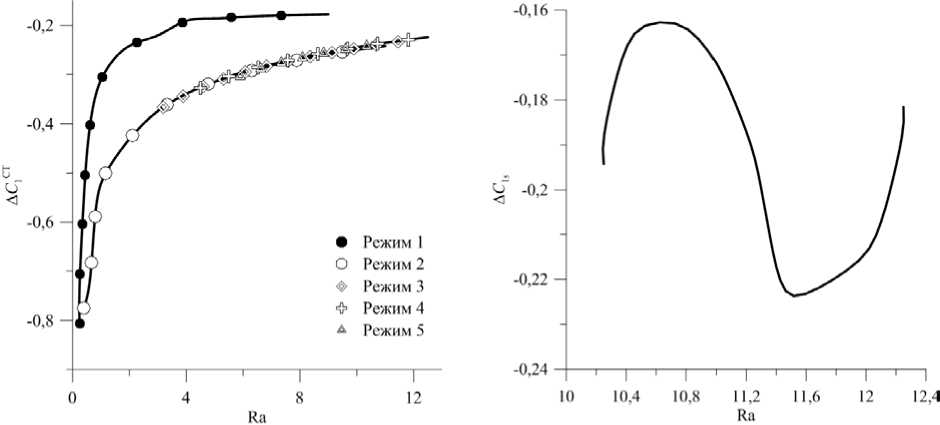

На рисунке 1 а показана вычисленная зависимость числа Нуссельта от числа Релея в диапазоне значений Ra = 0,0 - 14,0. Число Нуссельта представлялось как тепловой поток через нижнюю границу полости на единицу ее длины:

Nu =

1 iTL dx .

L L d x

Шаг по числу Релея в основных расчетах принимался равным 1, однако при выявлении перехода к другому режиму шаг уменьшался вплоть до 0,05 (для более точного установления границы существования режима).

Конвекция возбуждается мягко при Ra ® 0,25 (см. Рис. 1 а , кривая 1 ). Структура возникающего течения вблизи порога конвекции является 1-вихревой и сохраняется до значения Ra ® 3,0. При Ra ® 0,4 формируется 2-вихревой режим (Рис. 1 а , кривая 2 ). При превышении числом Релея значения Ra ® 3,0 для 1-вихревого течения и значения Ra ® 1,5 для 2-вихревого вблизи боковых границ полости образуются дополнительные вихри, смещающие оба течения в центральную часть полости. В диапазоне чисел Релея Ra ® 4,0 - 12,5 существуют многовихревые стационарные режимы со структурой течения, имеющей несколько вихрей разного размера (Рис. 1 а , кривые 3-5 ). При Ra ® 10,25 - 12,5 существует несимметричный стационарный режим (Рис. 1 а , кривая 6 ). В диапазоне чисел Релея, который приведен на рисунке 1 а , обнаруживаются также два колебательных режима (см. кривые 7 и 8 ). На рисунке 1 б представлена структура установившегося течения для каждого из найденных режимов. При дальнейшем увеличении числа Релея колебательные режимы переходят в нерегулярные колебания. Момент смены режима регулярных колебаний на нерегулярные определялся по виду кривых временной эволюции локальных и интегральных характеристик течения: функции тока, температуры и концентрации компонент в некоторой точке, по максимальному значению модуля функции тока в полости, числу Нуссельта.

а

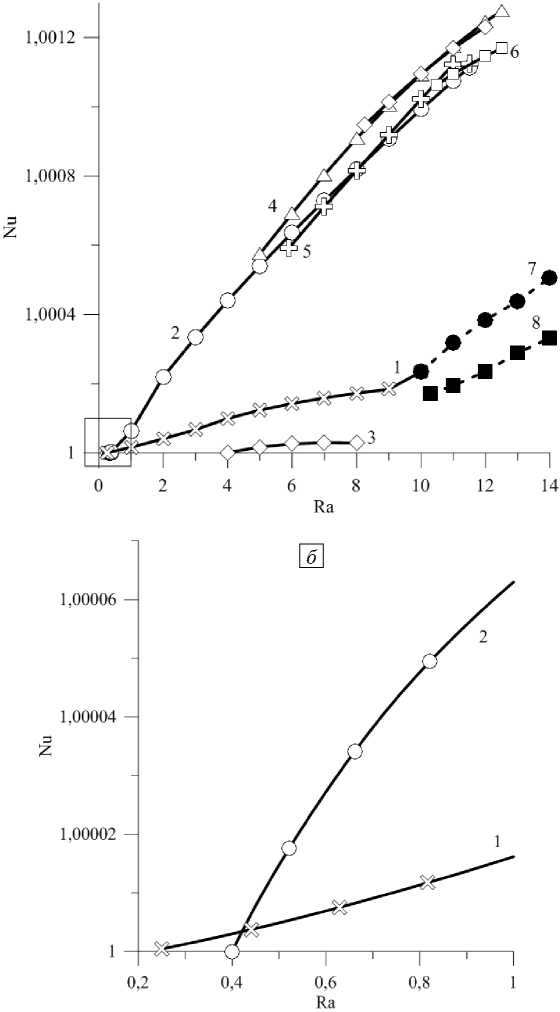

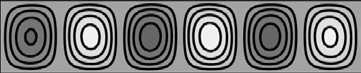

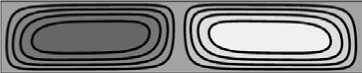

Рис. 1. Зависимость числа Нуссельта от числа Релея для разных режимов течения ( а ), их начальный участок в увеличенном масштабе ( б ) (кривые 1 – 6 отвечают стационарным движениям, кривые 7 и 8 – колебательным движениям; для колебательных режимов по вертикальной оси отмечено среднее значение числа Нуссельта за период колебаний в установившемся течении) и соответствующие режимам поля функции тока ( в ) (указаны максимальные значения функции тока Т ж и интервала между изолиниями ЛТ ; светлые/темные участки соотносятся с большим/меньшим значением функции тока)

в

Режим 1

Ra < 3,0 , Т m = 0,002 , ЛТ = 0,006

Ra < 1,5 , Т m = 0,022 , ЛТ = 0,0044

Ra > 1,5, Т m = 0,055 , ЛТ = 0,011

Режим 3.

Ra < 8,25, Т m = 0,055, ЛТ = 0,011

Ra > 8,25 , Т m = 0,09 , ЛТ = 0,018

Режим 4.

Т m = 0,045, ЛТ = 0,09

Режим 5.

Т m = 0,05 , ЛТ = 0,01

Режим 6.

Т m = 0,055 , ЛТ = 0,014

Режим 7.

Т m = 0,05 , ЛТ = 0,014

Режим 8.

Т m = 0,09 , ЛТ = 0,018

-

3.1. Стационарные конвективные движения

Рассмотрим подробнее результаты расчетов. Одновихревое стационарное движение, соответствующее кривой 1 на рисунке 1 а , получено с использованием в качестве начальных условий установившихся стационарных полей функции тока, температуры и концентраций компонент смеси, вычисленных для близкого по величине большего значения числа Релея. Этот режим наблюдается при Ra ® 0,25 - 9,0.

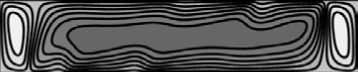

На рисунке 2 представлена временная эволюция разности концентраций 1-й компоненты смеси — A C 1 , в центрах верхней и нижней границ полости и распределение концентрации 1-й компоненты смеси при Ra = 2,0 и Ra = 4,0. В первом случае реализуется одновихревое движение, занимающее весь объем полости, во втором появляются дополнительные боковые вихри, смещающие основной вихрь к центру. Начальными состояниями в этих расчетах выступали решения при Ra = 3,0 и Ra = 5,0 соответственно. Временная эволюция и распределения концентрации для 2-й компоненты смеси, которая имеет отношение разделения смеси того же знака, качественно выглядят аналогично, поэтому они здесь и далее не приводятся. Как видно из рисунка 2 а , с ростом числа Релея в полости очень быстро устанавливается новое течение с большей интенсивностью.

Рис. 2. Временная эволюция для режима 1 (Рис. 1 а , кривая 1 ) разности концентраций 1-й компоненты смеси в центрах верхней и нижней границ полости ( а ) и установившееся распределение концентрации 1-й компоненты ( б ) (светлые/темные участки соответствуют большему/меньшему значению)

б

Ra = 2,0

Ra = 4,0

Стационарное 2-вихревое движение (Рис. 1 а , кривая 2 ) было обнаружено в интервале Ra ® 0,4 - 3,0 при использовании в качестве начальных условий выражений (23), в остальном диапазоне существования этого режима (до Ra ® 11,5) начальными условиями служили установившиеся стационарные поля функции тока, температуры и концентраций компонент смеси, рассчитанные при близком по величине (большем/меньшем) значении числа Релея. На рисунках 3 а , б представлены временные эволюции максимального значения модуля функции тока в полости — |^| m ( t ) , и разности концентрации

1-й компоненты смеси — A C 1 ( t ) , соответственно, в центрах верхней и нижней границ полости

0.05

а

О

б

0,04

-0.2 -

0,03

е

В*

0,02

0,01

Ra = 2,0

Ra - 0.5

-0.4

<

-0,6

-0,8

Ra = 2,0

Ra - 0.5

-

0 Г 1 I 1 I 1 I 1 I 1 I -I I11 I ']-----------।-----------1-----------1-----------1-----------1-----------1-----------।1

О 100 200 300 400 50С 0 юо 200 300 400500

1t

Рис. 3. Временная эволюция максимального значения модуля функции тока в полости ( а ) и разности концентраций 1-й компоненты смеси в центрах верхней и нижней границ полости ( б ); изолинии функции тока с указанием максимального значения функции тока и интервала между изолиниями ( в ) и распределения концентрации ( г ) на различных этапах формирования течения (светлые/темные участки соответствуют большему/меньшему значению функции тока или концентрации в случае реализации режима, соответствующего кривой 2 на рисунке 1 а )

г

в

Функция тока t = 20

T m = 0,0065, AT = 0,0013

t = 50

T m = 0,02 , AT = 0,004

t = 100

T m = 0,022 , AT = 0,0044

t = 400

T m = 0,022 , AT = 0,0044

Концентрация 1-й компоненты

t = 500

T m = 0,022 , AT = 0,0044

Рис. 3. Продолжение

при значениях числа Релея 0,5, 1,0 и 2,0 в случае реализации 2-вихревого течения. Течение в полости возникает в некоторый момент времени t * , величина которого уменьшается с ростом числа Релея [30–32], и имеет 6-вихревую структуру, затем количество вихрей уменьшается до двух (Рис. 3 в ). Изменения пространственного масштаба течения происходят скачком. Распределение концентрации 1-й компоненты смеси на каждом этапе развития течения содержится на рисунке 3 г . Этот режим наблюдается при Ra ® 0,4 - 11,0.

Режимы 3–5 (см. отвечающие им кривые 3–5 на Рис. 1а) характеризуются многовихревой (от шести до десяти вихрей) структурой течения. В некотором интервале своего существования эти режимы были вычислены с использованием в качестве начальных возмущений выражений (23). Так, 6-вихревая структура монотонного течения (режим 3) была получена при начальных условиях (23), Ra ® 4,0 - 4,8 и Ra ® 8,25 -11,0, 8-вихревая (режим 4) — при Ra ® 5,0 - 6,0, а симметричная 10-вихревая (режим 5) — при Ra ® 6,25 - 8,1. Для режима 3 найдено, что при Ra ® 8,25 меняется направление вращения вихрей (Рис. 1а, кривая 3), что сопровождается скачком значения числа Нуссельта. Для других режимов смена направления вращения вихрей при принимаемых во внимание значениях параметров и условиях не обнаружена. Установившееся распределение концентрации 3-5 представлено на рисунке 4 при расчете с Ra = 7,0.

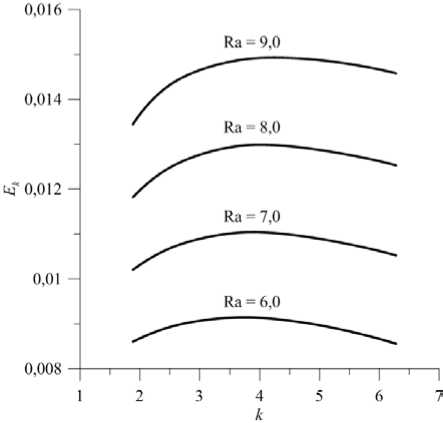

В зависимости от начальных условий в интервале значений реализация четырех стационарных конвективных движений (Рис.

1-й компоненты смеси для режимов числа Релея Ra ® 6,0 - 9,0 возможна 1а, кривые 1–4). Рисунок 5 содержит

зависимость кинетической энергии течения Ek = jp(V2/2)dS (здесь S — площадь полости) от волнового S числа k реализуемого течения при фиксированном значении числа Релея. Волновое число определялось по среднему значению длины волны вихревой структуры течения. Максимальная интенсивность течения наблюдается при к « 3,77 , что соответствует 6-вихревому течению режима 3.

Вследствие эффекта термодиффузии в полости происходит разделение компонент смеси, однако конвективное течение, перемешивая жидкость, препятствует этому процессу [14, 18, 24–25]. Со временем разность концентраций между верхней и нижней границами достигает постоянного значения — A С ^, и его абсолютная величина тем меньше, чем больше интенсивность течения. На рисунке 6 а приведена зависимость A С 1 ст от числа Релея в интервале существования монотонных режимов 1-5. Как видно,

а

б

в

Рис. 4. Установившееся распределение концентрации 1-й компоненты смеси при Ra = 7,0 для различных стационарных режимов: режим 3 ( а ), режим 4 ( б ), режим 5 ( в )

Рис. 5. Зависимость кинетической энергии движения в прямоугольной полости от волнового числа реализуемой структуры стационарного движения при различных значениях числа Релея

максимальное значение А С 1 ст ®- 0,2 достигается при реализации режима 1 при Ra ® 4,0. В области существования режимов 2-5 разность А С 1ст стремится к значению -0,2, но не достигает его из-за большей интенсивности течения.

При числе Релея, равном 12,0 , использование начальных условий (23) приводит к возникновению несимметричного стационарного движения (Рис.1 а , кривая 6 ). В этом случае течение имеет 10-вихревую структуру, в которой 2-й справа вихрь занимает большую часть полости, чем другие вихри. С ростом значения числа Релея этот вихрь увеличивается в размере, а остальные вихри сужаются и сдвигаются в левую часть полости, зависимость А С 1 ст ( Ra ) приобретает немонотонный характер (Рис. 6 б) . Установившиеся распределения концентрации 1-й компоненты смеси в начале и в конце интервала существования этого режима представлены на рисунке 6 в .

Ra = 10,25 Q Ra = 12,5

Рис. 6. Зависимость установившегося значения А С 1 от числа Релея при реализации: монотонных режимов 1-5 ( а ); несимметричного стационарного движения 6 ( б ); установившиеся распределения концентрации 1-й компоненты смеси в начале и в конце интервала существования режима 6 ( в )

-

3.2. Колебательные режимы

Увеличение числа Релея при реализации любого стационарного движения приводит к возникновению колебательных режимов (Рис. 1, кривые 7 и 8 ). При росте Ra режим 1 (1-вихревой с боковыми вихрями возле вертикальных стенок полости) и многовихревые режимы 3–6 сменяются колебательным режимом 7, имеющим 1-вихревую форму с боковыми пристеночными вихрями. В случае режимов 3–6 при переходе происходит перестройка структуры течения, присутствует скачок зависимости теплового потока через нижнюю границу полости от числа Релея. Переход от стационарного режима 2 с 2-вихревой структурой течения и парой вихрей возле вертикальных границ к колебательному режиму 8 с 2-вихревой структурой течения также сопровождается перестройкой структуры течения, и, кроме этого, наблюдается скачок зависимости Nu(Ra) .

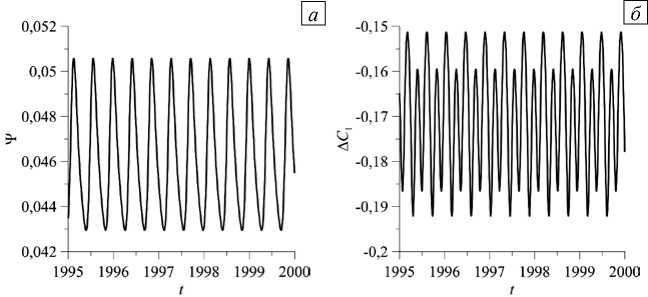

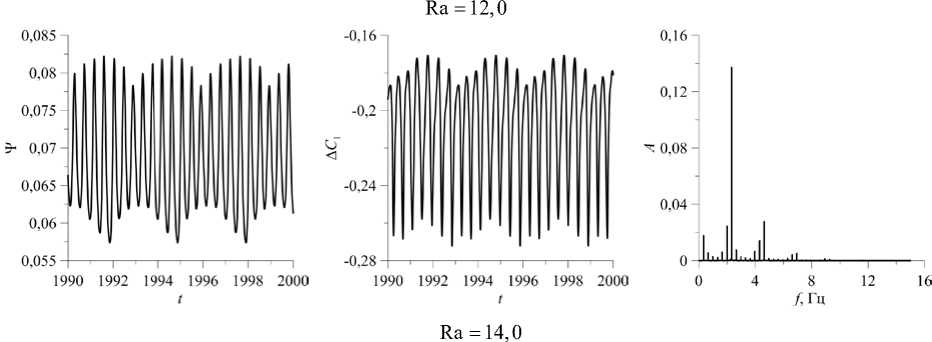

Рис. 7. Временная эволюция функции 1-й компоненты смеси в центрах верхней для режима 7 при Ra = 12,0

тока в точке с координатами ( 0,25; 0,525 ) ( а ), разности концентраций и нижней границ полости ( б ) и спектр Фурье колебаний функции тока ( в )

Колебательный режим 7 был получен с использованием начальных условий (23) при Ra ® 12,25 - 12,5 .

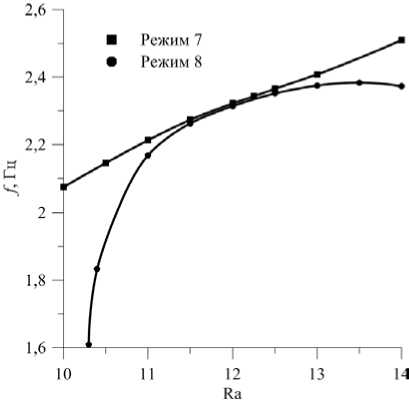

Остальная часть кривой 7 на рисунке 1 отвечает решениям с начальными возмущениями полей функции тока, температуры и концентрации компонент, рассчитанных при меньших/больших значениях числа Релея. Минимальное значение Ra , при котором появляются колебания, равно ~10,0. Кривые временной эволюции функции тока в точке с координатами ( 0,25; 0,525 ) и разности концентраций A C 1 между границами за несколько периодов установившихся колебаний представлены на рисунке 7 а , б при Ra = 12,0. Для других значений числа Релея форма колебаний функции тока и разности концентраций качественно остается той же. Основная частота периодических колебаний функции тока в точке ( 0,25; 0,525 ) для Ra = 12,0 равна f 1 ® 2,32 Гц. В спектре Фурье (Рис. 7 в ), соответствующем этим колебаниям, с частотой f 1 соотносится самый большой первый пик амплитуды A . Остальные пики спектра показывают частоты, кратные основной частоте. С увеличением числа Релея эта частота возрастает.

а б в

Ra = 11,0

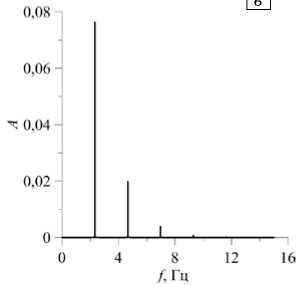

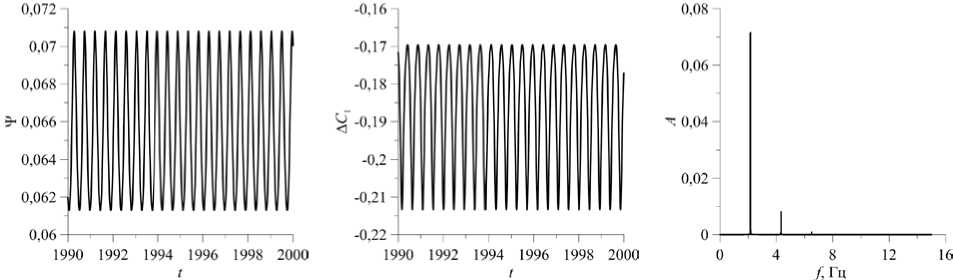

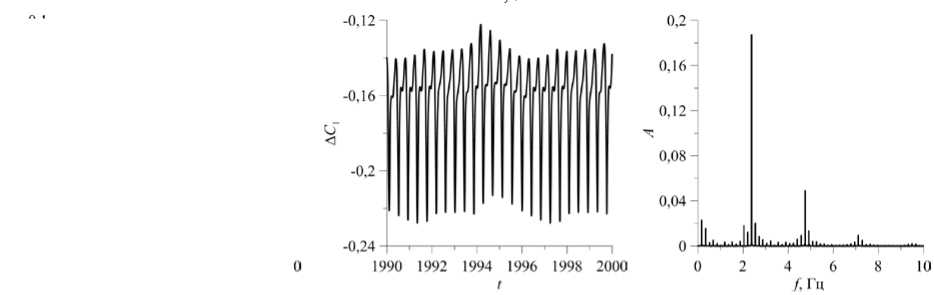

Рис. 8. Временная эволюция функции тока в точке с координатами ( 0,25; 0,525 ) ( а ) и разности концентраций 1-й компоненты смеси в центрах верхней и нижней границ ( б) , а также спектры Фурье колебаний функции тока ( в ) для режима 8 при разных значениях числа Релея

Рис. 8. Продолжение

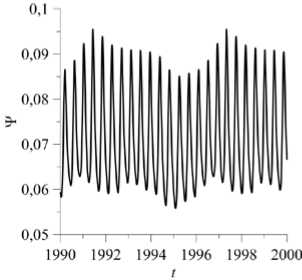

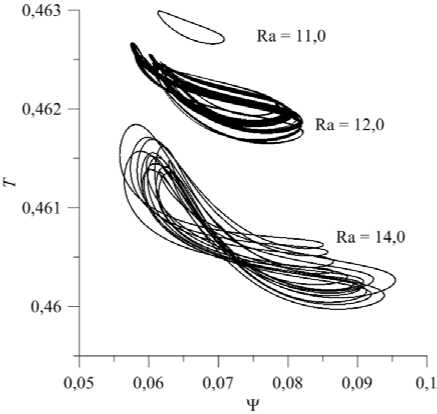

При числе Релея Ra = 13,0 и использовании в качестве начальных условий состояния (23) в полости наблюдается колебательный режим с течением, имеющим 2-вихревую форму (Рис. 1, кривая 8 ). Этот же режим при начальных возмущениях полей функции тока, температуры и концентрации компонент, полученных для меньшего/большего значения числа Релея, может реализоваться, начиная с Ra ® 10,3. С ростом числа Релея вдоль кривой 8 на рисунке 1 следует усложнение формы колебаний функции тока в точке ( 0,25; 0,525 ) и разности концентраций A C 1 (Рис. 8 а , б) . Для Ra = 11,0 колебания функции тока в точке ( 0,25; 0,525 ) , как и для режима 7, остаются периодическими с основной частотой f1 ® 2,17 Гц (см. высокий пик в спектре Фурье на Рис. 8 в , при Ra = 11,0). Фазовые траектории, изображенные на плоскости локальных значений функции тока ¥ и температуры T (в точке ( 0,25; 0,525 ) ), представляют собой цикл (Рис. 9, Ra = 11,0). При Ra = 12,0 (Рис. 8) колебания становятся квазипериодическими,

Рис. 9. Фазовые траектории колебаний, представленных на Рис. 8 а , при различных значениях числа Релея

Рис. 10. Зависимость от числа Релея частоты самого высокого пика спектра Фурье для колебаний функции тока в точке ( 0,25;0,525 )

появляется вторая частота. На спектре Фурье для этих колебаний первой основной частоте f 1 а 0,33 Гц соответствует первый видимый пик, второй частоте f 2 а 2,36 Гц — самый высокий пик. Остальные частоты на спектре являются комбинацией этих двух основных частот.

Можно предположить, что механизм возникновения квазипериодических колебаний заключается во взаимодействии процессов диффузии и термодиффузии трехкомпонентной смеси. Фазовый портрет этих колебаний, показанный на рисунке 9 при Ra = 12,0, имеет вид двумерного тора. Дальнейший рост числа Релея приводит к удвоению периода колебаний, так что f 1 а 0,17 Гц (Рис. 8, Ra = 14,0, первый пик в спектре Фурье), при этом значение частоты, соответствующей самому высокому пику спектра, равно f 2 а 2,32 Гц. Фазовый портрет этих колебаний изображен на рисунке 9. Бифуркация удвоения периода колебаний является механизмом перехода к нерегулярным колебаниям.

Рисунок 10 содержит зависимость от числа Релея частоты, соответствующей самому высокому пику в спектре Фурье, 1- и 2-вихревого колебательных режимов. Видно, что для 1-вихревого колебательного режима эта зависимость близка к линейной, в то время как для 2-вихревого колебательного режима зависимость немонотонная, с максимумом при Ra = 13,5. При этом значении числа Релея появляется удвоение периода колебаний.

4. Заключение

Численно исследованы возникновение и нелинейные режимы конвекции трехкомпонентной смеси додекана, изобутилбензола и тетралина в вытянутой в горизонтальном направлении прямоугольной полости пористой среды при подогреве снизу. Параметры пористой среды, характерные размеры полости и разности температур выбраны близкими к реальным параметрам пород в условиях нефтяных и газовых месторождений. Компоненты рассматриваемой смеси, взятые в равных долях, обладают положительными отношениями разделения, поэтому под действием термодиффузии легкие компоненты (додекан и изобутилбензол) накапливаются в нагретой нижней части полости, а тяжелый — тетралин, возле верхней холодной границы. Это вызывает конвекцию. Представленные результаты показывают, что при Ra > 0,25 в полости возможна реализация нескольких стационарных конвективных движений, имеющих одно- или многовихревую структуру течения и отличающихся пространственным масштабом. Обнаружен стационарный режим с несимметричной структурой течения. С ростом числа Релея происходит переход к колебательным режимам. В исследованном интервале чисел Релея (Ra = 0,0 - 14,0) найдено два колебательных режима со сложной формой колебаний мгновенных характеристик течения. Реализация конкретного режима зависит от структуры и интенсивности течения, используемого в качестве начальных условий.

Исследования выполнены при финансовой поддержке правительства Пермского края (Программа поддержки научных школ Пермского края, Соглашение № С-26/788).

Список литературы Возникновение и нелинейные режимы конвекции трехкомпонентной смеси в прямоугольной области пористой среды с учетом эффекта Соре

- Smorodin B.L., Cherepanov I.N., Myznikova B.I., Shliomis M.I. Traveling-wave convection in colloids stratified by gravity // Phys. Rev. E. 2011. Vol. 84. 026305.

- Черепанов И.Н. Течение коллоида в горизонтальной ячейке при подогреве сбоку // Вычисл. мех. сплош. сред. 2016. Т. 9, № 2. С. 135-144.

- Lyubimova T.P., Parshakova Ya.N. Numerical investigation heat and mass transfer during vertical Bridgman crystal growth under rotational vibrations // J. Cryst. Growth. 2014. Vol. 385. P. 82-87.

- Любимова Т.П., Скуридин Р.В. Управление термо- и концентрационно-капиллярными течениями при выращивании кристаллов методом жидкой зоны в условиях высокочастотного вибрационного воздействия // Вычисл. мех. сплош. сред. 2016. Т. 9, № 1. С. 109-120.

- Любимова Т.П., Лепихин А.П., Паршакова Я.Н., Циберкин К.Б. Численное моделирование инфильтрации жидких отходов из хранилища в прилегающие грунтовые воды и поверхностные водоёмы // Вычисл. мех. сплош. сред. 2015. Т. 8, № 3. С. 310-318.

- Lyubimova T.P., Lyubimov D.V., Baydina D.T., Kolchanova E.A., Tsiberkin K.B. Instability of plane-parallel flow of incompressible liquid over a saturated porous medium // Phys. Rev. E. 2016. Vol. 94. 013104.

- Лебедев Д.В., Солодовниченко В.С., Симунин М.М., Рыжков И.И. Влияние электрического поля на транспорт ионов в нанопористых мембранах с проводящей поверхностью // Мембраны и мембранные технологии. 2018. Т. 8, № 3. C. 157-165.

- Maryshev B., Lyubimova T., Lyubimov D. Two-dimensional thermal convection in porous enclosure subjected to the horizontal seepage and gravity modulation // Phys. Fluid. 2013. Vol. 25. 084105.

- Maryshev B.S., Lyubimova T.P., Lyubimov D.V. Stability of homogeneous seepage of a liquid mixture through a closed region of the saturated porous medium in the presence of the solute immobilization // Int. J. Heat Mass. Tran. 2016. Vol. 102. P. 113-121.

- Soboleva E.B. Density-driven convection in an inhomogeneous geothermal reservoir // Int. J. Heat Mass. Tran. 2018. Vol. 127. P. 784-798.

- Марышев Б.С. О горизонтальной напорной фильтрации смеси через пористую среду с учетом закупорки // Вестник ПГУ. Физика. 2016. № 3(34). С. 12-21.

- Губкин И.М. Учение о нефти. М.: Наука, 1975. 387 с.

- Collell J., Galliero G., Vermorel R., Ungerer P., Yiannourakou M., Montel F., Pujol M. Transport of multicomponent hydrocarbon mixtures in shales organic matter by molecular simulations // J. Phys. Chem. C. 2015. Vol. 119, no. 39. P. 22587-22595.

- Shevtsova V., Melnikov D., Mialdun A., Legros J.C. Development of convection in binary mixture with Soret effect // Microgravity Sci. Technol. 2006. Vol. 18. P. 38-41.

- Голдобин Д.С. О термодиффузии и калибровочных преобразованиях для термодинамических потоков и сил // Вычисл. мех. сплош. сред. 2016. Т. 9, № 1. С. 52-58.

- Bratsun D.A., Stepkina O.S., Kostarev K.G., Mizev A.I., Mosheva E.A. Development of concentration-dependent diffusion instability in reactive miscible fluids under influence of constant or variable inertia // Microgravity. Sci. Technol. 2016. Vol. 28. P. 575-585.

- Smorodin B.L., Ishutov S.M., Myznikova B.I. On the convection of a binary mixture in a horizontal layer under high-frequency vibrations // Microgravity Sci. Technol. 2018. Vol. 30. P. 95-102.

- Blanco P., Bou-Ali M.M., Platten J.K., de Mezquia D.A., Madariaga J.A., Santamaria C. Thermodiffusion coefficients of binary and ternary hydrocarbon mixtures // J. Chem. Phys. 2010. Vol. 132. 114506.

- Bou-Ali M.M., Ahadi A., de Mezquia D.A., Galand Q., Gebhardt M., Khlybov O., Köhler W., Larrañaga M., Legros J.C., Lyubimova T., Mialdun A., Ryzhkov I., Saghir M.Z., Shevtsova V., Varenbergh S.V. Benchmark values for the Soret, thermodiffusion and molecular diffusion coefficients of the ternary mixture tetralin isobutylbenzene n-dodecane with 0.8-0.1-0.1 mass fraction // Eur. Phys. J. E. 2015. Vol. 38. 30.

- Platten J.K., Legros J.C. Convection in liquids. Springer-Verlag, 1984. 679 p.

- Рыжков И.И. Термодиффузия в смесях: уравнения, симметрии, решения и их устойчивость. Новосибирск: Изд-во Сибирского отделения РАН, 2013. 199 с.

- Charrier-Mojtabi M.C., Elhajjar B., Mojtabi A. Analytical and numerical stability analysis of Soret-driven convection in a horizontal porous layer // Phys. Fluid. 2007. Vol. 19. 124104.

- Lyubimova T., Zubova N. Nonlinear regimes of the Soret-induced convection of ternary fluid in a square porous cavity // Transp. Porous Med. 2019. Vol. 127. P. 559-572.

- Nield D.A., Bejan A. Convection in porous media. 4th ed. Springer, 2013. 553 p.

- Ryzhkov I.I., Shevtsova V.M. Long-wave instability of a multicomponent fluid layer with the Soret effect // Phys. Fluid. 2009. Vol. 21. 014102.

- Lyubimova T.P., Zubova N.A. Onset of convection in a ternary mixture in a square cavity heated from above at various gravity levels // Microgravity. Sci. Technol. 2014. Vol. 26. P. 241-247.

- Lyubimova T.P., Zubova N.A. Onset and nonlinear regimes of the ternary mixture convection in a square cavity // Eur. Phys. J. E. 2015. Vol. 38. 19.

- Forster S., Bobertz B., Bohling B. Permeability of sands in the coastal areas of the southern Baltic Sea: mapping a grain-size related sediment property // Aquatic Geochemistry. 2003. Vol. 9. P. 171-190.

- Iscan A.G., Kok M.V. Porosity and permeability determinations in sandstone and limestone rocks using thin section analysis approach // Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects. 2009. Vol. 31. P. 568-575.

- Shevtsova V.M., Melnikov D.E., Legros J.C. Onset of convection in Soret-driven instability // Phys. Rev. E. 2006. Vol. 73. 047302.

- Kim M.C., Choi C.K., Yeo, J.-K. The onset of Soret-driven convection in a binary mixture heated from above // Phys. Fluid. 2007. Vol. 19. 084103.

- Lyubimova T., Zubova N., Shevtsova V. Onset and non-linear regimes of Soret-induced convection in binary mixtures heated from above // Eur. Phys. J. E. 2017. Vol. 40. 27.