Возникновение кризиса теплообмена первого рода на вертикальной парогенерирующей трубе при выпаривании солевых растворов

Автор: Жуков А. В., Голубева О. А.

Журнал: Вестник Мурманского государственного технического университета @vestnik-mstu

Рубрика: Биотехнология продуктов питания и биологически активных веществ. Пищевые системы

Статья в выпуске: 3 т.28, 2025 года.

Бесплатный доступ

Кризис теплообмена первого рода возникает на парогенерирующей трубе выпарного аппарата при скачкообразном переходе от пузырькового кипения к пленочному, когда вдоль теплообменной поверхности образуется паровая пленка, ухудшающая условия теплопередачи. Исследования проводились на солевых растворах хлористого натрия концентрацией по сухому веществу 5–11 % с равномерным шагом 2 % (5, 7, 9, 11 %) при трех режимах обогрева парогенерирующей трубы, установленных в ходе предыдущих исследовательских этапов. В ходе экспериментов определялись сила тока и напряжение в цепи обогревающей спирали, а также температура обогреваемой поверхности. Кризис теплообмена первого рода фиксировался посредством тепловизионной съемки при резком скачкообразном изменении температуры поверхности трубы. Теплограммы обрабатывались с помощью программного обеспечения, соответствующего модели использованного тепловизора. На основе тепловых профилей теплообменной поверхности парогенерирующей трубы подтверждается возникновение кризиса теплообмена первого рода в средней и нижней частях парогенерирующей трубы. Критическая температура солевых растворов увеличивается как с повышением концентрации раствора в условиях постоянного режима обогрева, так и с увеличением плотности обогрева при постоянной концентрации. Проведенное исследование процессов выпаривания солевых растворов при различных экспериментальных режимах способствует выработке новых научно-практических подходов к исследованию кризиса теплообмена первого рода.

Кризис теплообмена первого рода, парогенерирующая труба, тепловизионная съемка, концентрация раствора, выпарной аппарат, heat exchange crisis of the first kind, steam-generating pipe, thermal imaging, solution concentration, evaporator

Короткий адрес: https://sciup.org/142245692

IDR: 142245692 | УДК: 62.65 + 62-97/-98 | DOI: 10.21443/1560-9278-2025-28-3-439-445

Текст статьи Возникновение кризиса теплообмена первого рода на вертикальной парогенерирующей трубе при выпаривании солевых растворов

DOI:

Жуков А. В. и др. Возникновение кризиса теплообмена первого рода на вертикальной парогенерирующей трубе при выпаривании солевых растворов. Вестник МГТУ. 2025. Т. 28, № 3. С. 439–445. DOI:

e-mail: , ORCID:

Zhukov, A. V. et al. 2025. The occurrence of a heat exchange crisis of the first kind on a vertical steam-generating pipe during the evaporation of salt solutions. Vestnik of MSTU, 28(3), pp. 439–445. (In Russ.) DOI:

Кризис теплообмена первого рода возникает на парогенерирующей трубе выпарного аппарата при скачкообразном переходе от пузырькового кипения к пленочному, когда вдоль теплообменной поверхности образуется паровая пленка, ухудшающая условия теплопередачи1 ( Гогонин, 2009; Дьяконов и др., 2015; Katto, 1986 ) . Данный процесс связан с резким повышением температуры теплопередающей поверхности, что негативно влияет на эксплуатационные свойства выпарных аппаратов, снижает их производительность и увеличивает затраты на техническое обслуживание.

Исследование кризиса теплообмена первого рода, в том числе в части определения участков его возникновения на парогенерирующей трубе, имеет большое значение в ходе теоретического осмысления данного физического процесса и выработки конкретных эксплуатационных рекомендаций, касающихся повышения эффективности работы выпарных аппаратов ( Голубева, 1998 ).

Проблему ухудшения условий теплопередачи не удалось решить посредством многоточечного измерения температуры поверхности парогенерирующей трубы выпарного аппарата, поскольку явление кризиса теплообмена первого рода сложно прогнозировать ( Жуков, 2024 ). В ходе экспериментальных исследований была поставлена задача определения участков наиболее частого возникновения кризиса теплообмена первого рода.

Целью эксперимента являлось подтверждение расположения участков парогенерирующей трубы, испытывающих максимальную тепловую нагрузку и подверженных наибольшему износу вследствие возникновения кризиса теплообмена первого рода, а также установление влияния концентрации солевых растворов на величину критической температуры.

Материалы и методы

Для решения поставленной задачи на кафедре технологического и холодильного оборудования Мурманского арктического университета разработана и собрана экспериментальная установка на основе одиночной вертикальной парогенерирующей трубы.

Для установки выбрана медная труба 22 × 1, имитирующая вертикальную трубчатую теплообменную поверхность выпарного аппарата; отношение длины трубы к ее внутреннему диаметру трубы составило 37,5. Выбор данных параметров парогенерирующей трубы обусловлен предыдущими этапами выполненных экспериментальных исследований ( Жуков и др., 2023; 2024б ). Электрообогрев поверхности парогенерирующей трубы был равномерным и обеспечивался нихромовой электрической спиралью мощностью 1,5 кВт. Наружная поверхность медной трубы, во избежание короткого замыкания, покрыта изолятором – стеклотканью. Подаваемое на спираль напряжение регулировалось с помощью автотрансформатора типа АДСН-20-220-75 УХЛ4 ТУ-16-517 847-74 (класс изоляции А, регулируемое напряжение 5–240 В).

Растворы хлористого натрия концентрацией по сухому веществу 5–11 % с равномерным шагом 2 % (5, 7, 9, 11 %) были приготовлены из соли, соответствующей ГОСТ Р 51574-20182.

Экспериментальные исследования проводились с использованием трех режимов обогрева парогенерирующей трубы, определенных в ходе предыдущих исследовательских этапов и представленных в таблице. При каждом режиме осуществлялось трехкратное повторение экспериментов с соблюдением условий стационарного электрообогрева теплообменной поверхности парогенерирующей трубы.

Таблица. Параметры экспериментальных режимов исследования3 ( Голубева и др., 2017; 2018;

Жуков и др., 2024а )

Table. Parameters of experimental modes of research ( Golubeva et al., 2017; 2018; Zhukov et al., 2024а )

|

Номер режима |

Параметр режима обогрева |

||

|

Напряжение, В |

Сила тока, А |

Плотность обогрева, Вт/м2 |

|

|

1 |

150 |

3,6–4,1 |

8681,67–9887,46 |

|

2 |

160 |

4,0–4,4 |

10289,39–11138,33 |

|

3 |

170 |

4,2–4,6 |

11479,10–12572,35 |

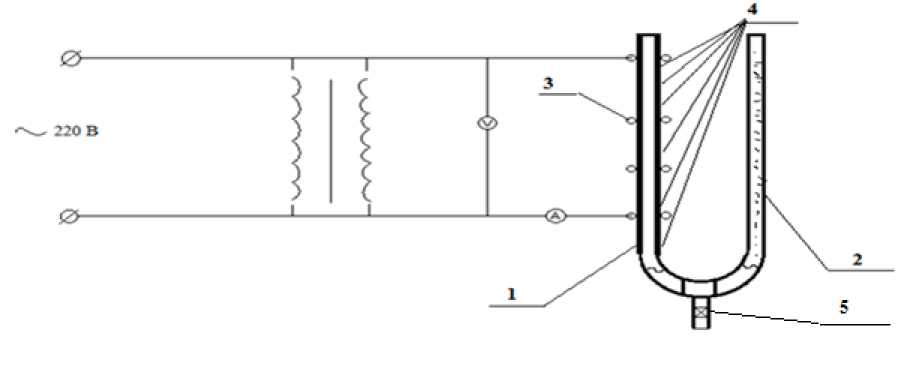

Схема экспериментальной установки представлена на рис. 1. В ходе проведения эксперимента солевой раствор подавался через вентиль 5, труба 1 нагревалась спиралью 3, амперметром фиксировалась сила тока, вольтметром – напряжение. Температура поверхности парогенерирующей трубы измерялась мультиметром марки М 838, оснащенным термопарой типа "К" (4) в шести точках по высоте, расположенных с равномерным шагом. Уровень заполнения выпарной трубы солевым раствором контролировался с помощью стеклянной трубы 2.

Рис. 1. Схема экспериментальной установки (составлена авторами) Fig. 1. Experimental setup diagram (compiled by the authors)

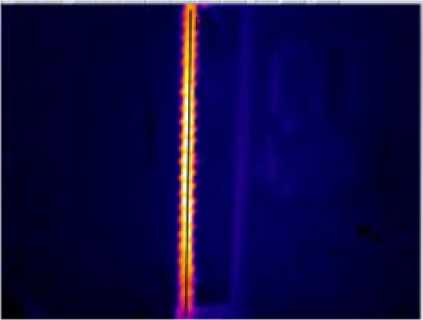

Кризис теплообмена первого рода устанавливался на основании резкого скачка температуры парогенерирующей трубы, измеряемой термопарами. Момент кризиса фиксировался посредством тепловизионной съемки с помощью тепловизора Testo 875-1i. Полученные тепловые профили обрабатывались с использованием программного обеспечения Testo irsoft 4.5 на основе термографического анализа изображений в инфракрасном диапазоне поиска.

Результаты и обсуждение

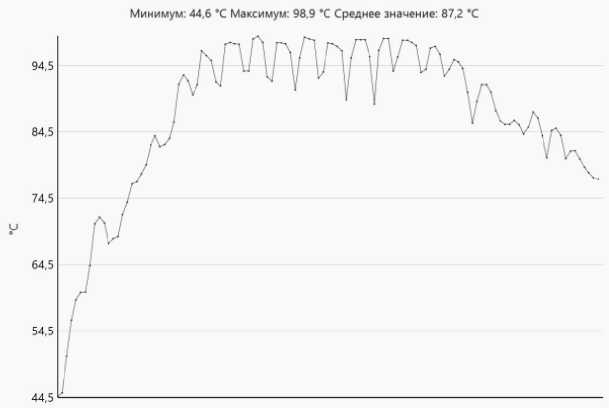

В результате обработки экспериментальных данных получены тепловые профили с распределением температуры по высоте теплообменной поверхности.

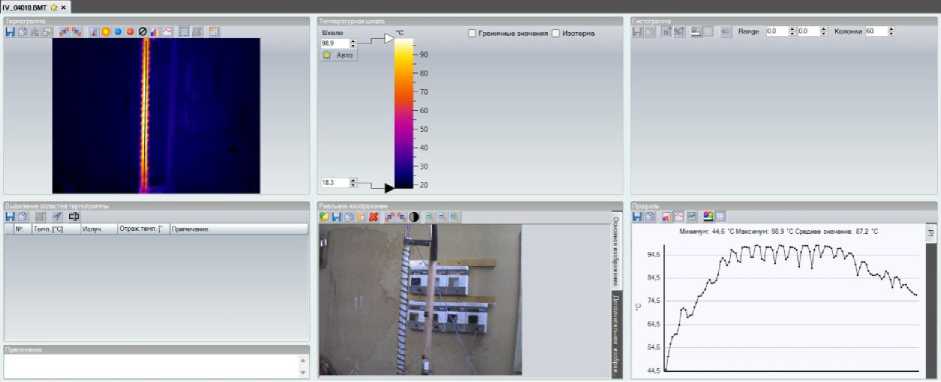

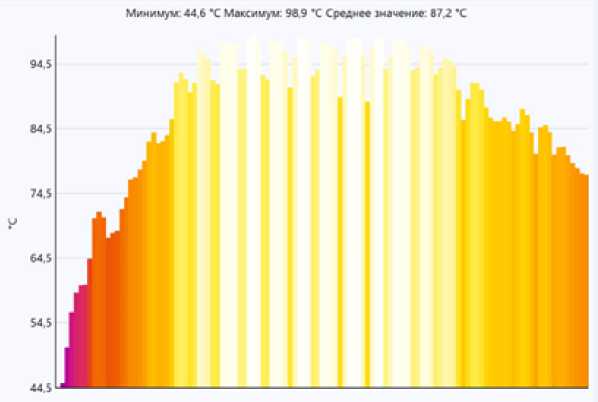

Общий вид окна экрана программного обеспечения Testo irsoft 4.5 представлен на рис. 2. Результат тепловизионной съемки и тепловой профиль для солевого раствора 5%-й концентрации, выпариваемого при режиме 1 (согласно данным таблицы), показаны на рис. 3 и 4. В ходе эксперимента производилась съемка всей обогреваемой части трубы. На оси ординат программой нанесены значения температуры обогреваемой поверхности в градусах Цельсия, на оси абсцисс – длина трубы в направлении снизу вверх от начала координат.

Рис. 2. Общий вид окна экрана программного обеспечения Testo irsoft 4.5 (составлен авторами) Fig. 2. General view of the Testo irsoft 4.5 software screen window (compiled by the authors)

Рис. 3. Фото тепловизионной съемки для солевого раствора 5%-й концентрации, выпариваемого при режиме 1 (фото авторов)

Fig. 3. Photo of thermal imaging for a 5 % concentration salt solution evaporated in mode 1 (photo made by the authors)

а

б

Рис. 4. Тепловые профили для солевого раствора 5%-й концентрации, выпариваемого при режиме 1: а – заполненный; б – линейный (составлены авторами) Fig. 4. Thermal profile for a 5 % salt solution evaporated in mode 1: a – filled out; б – linear (compiled by the authors)

На тепловом профиле одновременно отражаются значения температур обогреваемой поверхности и греющей спирали, что усложняет обработку экспериментальных данных. В процессе обработки данных более удобным является использование теплового профиля линейного вида, на котором верхние точки "зубцов" соответствуют температуре спирали, средние и нижние – температуре трубчатой теплообменной поверхности.

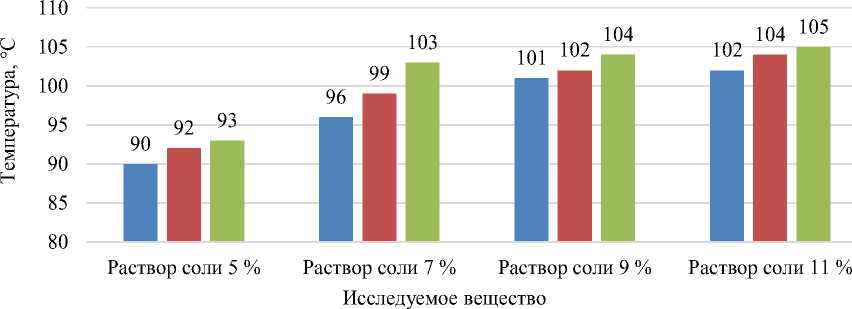

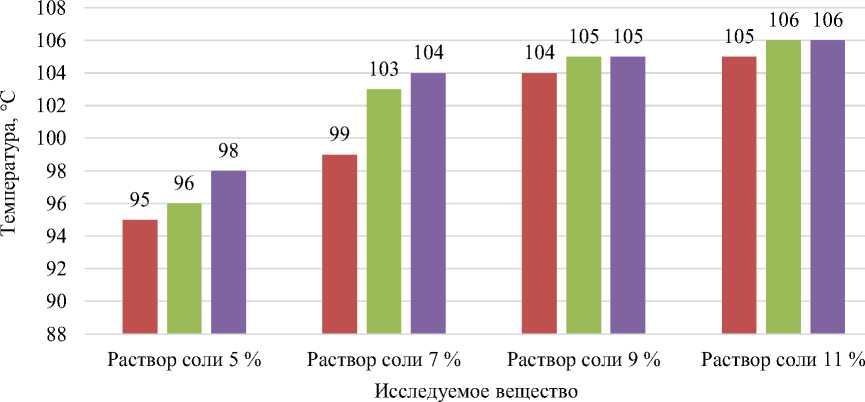

Наименьшая и наибольшая температура начала кризиса теплообмена первого рода для солевых растворов показана на рис. 5 и 6. Представленные результаты указывают на повышение критической температуры с ростом концентрации раствора в условиях постоянного режима обогрева и увеличением плотности обогрева при постоянной концентрации раствора.

I режим (плотность обогрева 8681,67–9887,46 Вт/кв. м)

II режим (плотность обогрева 10289,39–11138,33 Вт/кв. м)

III режим (плотность обогрева 11479,10–12572,35 Вт/кв. м)

Рис. 5. Наименьшая температура начала кризиса теплообмена первого рода для солевых растворов (графики составлены авторами)

Fig. 5. The lowest temperature of the onset of the first kind heat transfer crisis for salt solutions (compiled by the authors)

I режим (плотность обогрева 8681,67–9887,46 Вт/кв. м)

II режим (плотность обогрева 10289,39–11138,33 Вт/кв. м)

III режим (плотность обогрева 11479,10–12572,35 Вт/кв. м)

Рис. 6. Наибольшая температура начала кризиса теплообмена первого рода для солевых растворов (графики составлены авторами)

Fig. 6. The highest temperature of the onset of the first-order heat transfer crisis for salt solutions (compiled by the authors)

Заключение

В результате исследования получены тепловые профили по высоте теплопередающей поверхности парогенерирующей трубы с распределением температуры, на основе которых подтверждено возникновение кризиса теплообмена первого рода в средней и нижней части парогенерирующей трубы.

Критическая температура солевых растворов увеличивается как с повышением концентрации раствора в условиях постоянного режима обогрева, так и с увеличением плотности обогрева при постоянной концентрации раствора.

Проведенное исследование процессов выпаривания солевых растворов при различных экспериментальных режимах способствует выработке новых научно-практических подходов к исследованию кризиса теплообмена первого рода.

Авторы благодарят доктора технических наук, профессора кафедры технологии пищевых производств Мурманского арктического университета Ю. В. Шокину за помощь в ходе проведения тепловизионной съемки и предоставление экспериментального оборудования.