Возникновение крупномасштабных возмущений в ионосфере, инициируемых мощным нестационарным радиоизлучением

Автор: Гармаш К.П., Черногор Л.Ф., Шварцбург А.Б.

Журнал: Компьютерная оптика @computer-optics

Рубрика: Нелинейные волновые каналы

Статья в выпуске: 6, 1989 года.

Бесплатный доступ

Рассматривается комплекс эффектов в ионосфере, обусловленных стимулированным высыпанием частиц из околоземного космического пространства под действием мощных радиоволн.

Короткий адрес: https://sciup.org/14058203

IDR: 14058203

Текст научной статьи Возникновение крупномасштабных возмущений в ионосфере, инициируемых мощным нестационарным радиоизлучением

В 70-80-х годах большое внимание уделяется исследованию реакции околоземной космической среды на мощное локальное энерговыделение. Заметное место в этих ис' следованиях занимает воздействие мощным радиоизлучением в широком диапазоне частот электромагнитных волн (от ОНЧ до СВЧ). Данным вопросам посвящено значительное число работ (см., например, библиографические указатели [1*3]). В них исследуются процессы в пределах диаграммы направленности антенны нагревной уста* новки. Возникающие ионосферные возмущения имеют характерный масштаб от десятков до сотни километров, то есть являются локализованными, и описываются известной теорией [4,5] . Вместе с тем имеются экспериментальные факты, которые невозможно объяснить в рамках существующей теории.

Целью данной работы является анализ ряда "аномальных" эффектов с единых методологических и теоретических позиций.

Результаты экспериментов

В начале 70-х годов нами с использованием мощной установки Гб] проведена серия экспериментов с целью диагностики нижней ионосферы при помощи эффектов самовоздействия и кроссмодуляции радиоимпульсов (см., например, [7]).

Основные параметры стенда следующие: средняя эффективная мощность P1G1~ 10 МВт, частота 1 л ~ 1,3*1,4 МГц, длительность импульса т = 500 мкс, частота следования импульсов F, = 50 Гц. В качестве зондирующего устройства (а также для общего контроля состояния ионосферы) использовалась ионосферная станция [6]. Разрешающая способность по частоте составляла 0,02 МГц в диапазоне частот f = 0,5-2,1 МГц. Наряду с хорошо известными эффектами зафиксированы некоторые описываемые ниже аномалии в поведении радиосигналов. Они появлялись преимущественно при первом в данном эксперименте включении мощного радиоизлучения с запаздыванием At ^ 5-10 мин и длились AT^J-Z мин. Величина эффекта, а возможно, и его появляемость определялись геофизической обстановкой.

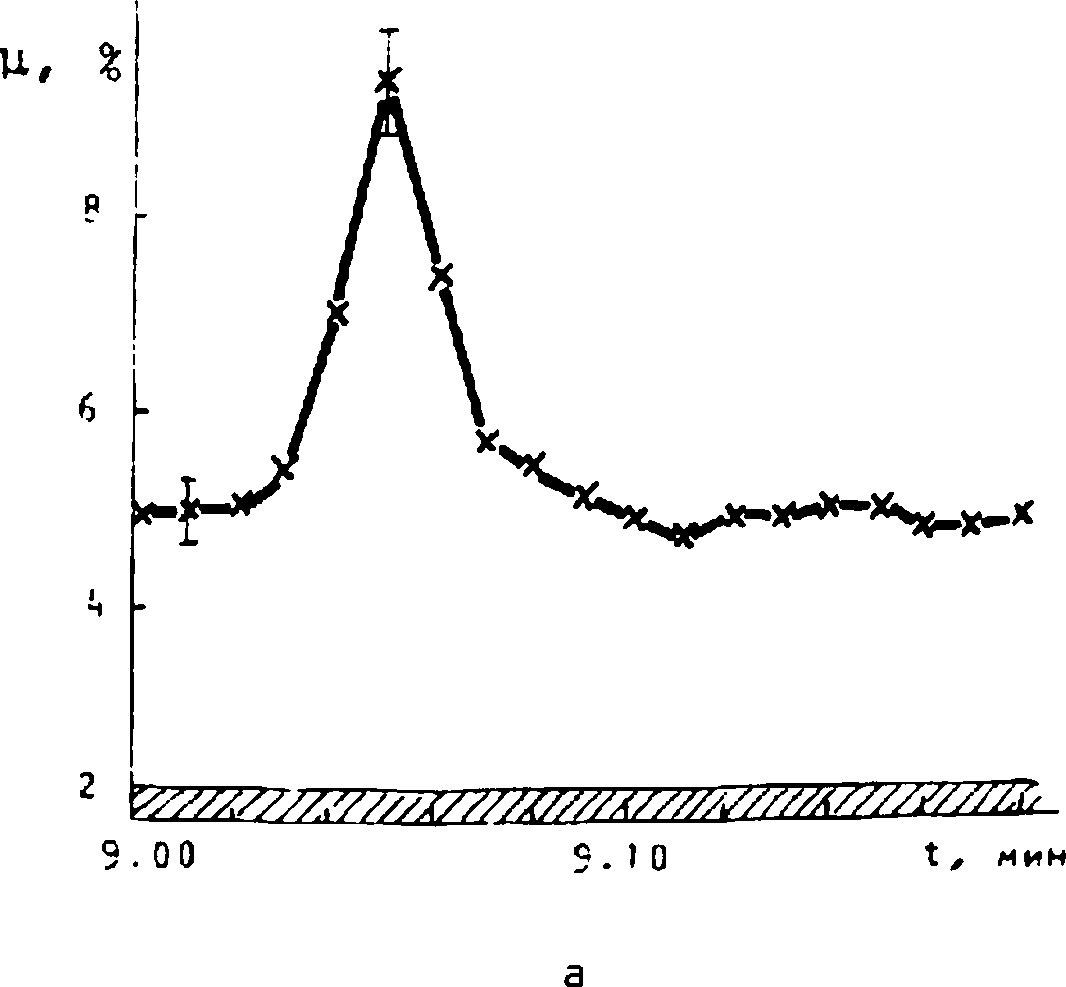

Для примера на рис. 1 приведена зависимость коэффициента кроссмодуляции, равного относительному изменению амплитуды зондирующего импульса, от времени для высоты встречи импульсов z = 77,5 км. Видно, что при At ^4-10 мин имеет место аномальное увеличение ц, которое примерно пропорционально концентрации электронов. Поскольку измерения ц выполнены для ряда высот, удалось проследить динамику профиля N(z) (рис. 1а). Оказалось, что при At«5 мин N увеличивается почти на 100% на высотах z~70-80 км. При At ^10 мин возвращается практически к исходному состоянию (при At < 4 мин).

В этих экспериментах также замечено, что минимальная наблюдаемая на ионограммах частота f . могла увеличиться на 0,310,1 МГц. min Отмеченные особенности имели место в 60% случаев в 28 экспериментах; в остальных сеансах нельзя уверенно утверждать ни об их наличии, ни об их отсутствии, тек как доверительные интервалы перекрывались.

Рис. 1. Зависимость коэффициента кроссмодуляции от времени:

P1G1 = I50 МВт в импульсе, f = = 1 ,35 МГц, о - волна, т1 =150 мкс, P2G3 = 0,1 МВт, f2 = 1,8 МГц, та = 100 мкс (Москва, 21.09.72)

Наблюдаемое увеличение N невозможно объяснить нагревом электронов и связанным с ним нарушением баланса ионизации, так как возмущение ионосферы осуществлялось импульсами длительностью т « 500 мкс, что существенно меньше времени становления N Ct.. ~ 100 с для z~75-100 км). Возмущение N в результате суммирования эффекта от отдельных импульсов не превышает нескольких процентов [8], Подтверждением обнаруженного увеличения N служат эксперименты [э] , проведенные на той же установке с использованием иного метода диагностики, в которых также получено AN/N ~ 100% на высотах 2 «70-80 км.

В декабре 1975 г. исследование возмущений велось при помощи метода частичных отражений [10,11]. Основные параметры диагностического комплекса следующие:

-

- эффективная мощность в импульсе PaGa«10 МВт;

-

- диапазон частот fa« 1,5*3,5 МГц;

-

- длительность импульса та«25 мкс;

-

- частота следования импул.ьсов Fa = 1 Гц [7].

Нагревная установка [6] работала как в импульсном, так и в непрерывном режимах. В первом случае зафиксировано значительное увеличение интенсивности смеси сигнала 1с и шума 1щ. Важно, что на высотах 2 «77*85 км рост этих параметров продолжался несколько минут и после выключения мощной установки, а затем наступала релаксация. Четко такой эффект наблюдался в трех из одиннадцати сеансов. Характерное время становления и релаксации интенсивностей составляло -100-10 с для 2 «77*93 км соответственно. Увеличение 1с> очевидно, обусловлено ростом градиента N, а следовательно и AN . Наблюдаемую величину возмущения, отсутствие корреляции с выключением мощной установки невозможно объяснить изменением температуры электронов Те и скоростей реакций. Скорее всего появляется дополнительный источник ионизации. Для подтверждения этого в 1978 г. проведен эксперимент в высокоширотной ионосфере [12,13]. При этом ожидалось, что проявление предполагаемого источника ионизации окажется более сильным. Основные параметры греющей установки следующие:

-

- поляризация волны линейная;

-

- Р G « 5*10 МВт ;

-

* f, - 3,3 МГц;

-

- продолжительность возмущения, как и паузы, составляла 30 мин.

Диагностика велась при помощи передвижного комплекса [7] методом вертикального зондирования. В [ 12,13] описаны результаты обнаруженного аномального ослабления зондирующих сигналов, прошедших через возмущенную область. В первые минуты нормированная амплитуда А сигнала уменьшалась примерно вдвое. В трех сеансах она снизилась до 0,1. Такие эффекты наблюдались лишь при повышенной геомагнитной активности (индекс Тн ^ 180 нТ). Во всех сеансах уменьшение А четко коррелировало с включением мощного радиоизлучения. Связь его с выключением не обнаружена. Продолжительность аномального ослабления около 30 мин. Поскольку частота зондирующих сигналов f «2 МГц, то ослабление имело место в нижней ионосфере и, очевидно, связано с увеличением N до -100%. Статистическая обработка показала, что в контрольные дни такое ослабление сигнала отсутствовало.

Таким образом высокоширотные эксперименты подкрепили гипотезу о появлении дополнительного источника ионизации. Возникло предположение, что этот источник не является локальным. Для проверки этого в 80-х годах проведена серия экспериментов [14-18]. Средства диагностики располагались в районе г. Харькова, а возмущение производилось в окрестности г. Горького (расстояние R »900 км) при по- мощи установки [19] • Измерения велись с использованием метода частичных отражений [14,17], вертикального доплеровского зондирования [15,16], многочастотного зондирования на наклонных и квазивертикальных трассах в диапазоне частот f2 ~ 1 5 кГц-15 МГц [15,16], а также вертикального зондирования [18] . Обнаружено, что существуют две группы возмущений: первые (апериодические) имеют запаздывание At ~10 мин и четче проявляются в нижней ионосфере, вторые (квазипериодические) имеют At2=# 20-30 мин, период Т«5~20 мин и наблюдаются, в основном, в области F. Вариации критических частот области Р2 и fm^n в среднем равны 0,3—О,I МГц. Величина доплеровского смещения частоты f^~0,2-0,5 Гц при f^~ 3~5 МГц. Интенсивность частично отраженного сигнала на высотах z*80-100 км увеличивалась в 2-4 раза (иногда до 10 раз); АТ» 1-2 мин. Часто возникали кратковременные (~1 мин) вариации уровня шума. Воздействие мощного радиоизлучения обычно сопровождалось усилением многолучевости и возникновением слоя Eg.

Аналогичные эксперименты были проведены также с возмущающей установкой дека-метрового диапазона, удаленной на расстояние R»700 км,и двумя нагревными стендами гектометрового диапазона .(f » 1 ,3*1 ,4 МГц), находящимися на удалении R ~ 700 и 900 км от средств диагностики. Эффекты оказались в целом подобными.

Данные эксперименты подтвердили, что возмущения действительно являются нелокальными и распространяются на расстояния не менее 1000 км. Значительная часть экспериментов проводилась при условии, что f < ^о^а' Изучаемые эффекты наблюдались в большинстве экспериментов. Параметры возмущений зависели от геофизических условий и режима работы мощной установки.

Представляется полезным поиск аналогичных эффектов в других, нецеленаправ -ленных экспериментах. Особый интерес представляют результаты исследований [20], выполненные в 70-е годы в среднеширотной ионосфере. Для возмущения использовалась установка СРG, «» 10 МВт, f1ss9,9 МГц), излучение которой длительностью 15 мин чередовалось с паузой такой же протяженности. Диагностика велась при помощи цифрового (R~ 28 км) и двух аналоговых (R 95 50 и 880 км) ионозондов. На ионограммах первого обнаружены следы слоя, находящегося ниже ~90 км. Время At^ ^>1-10 мин. На других ионозондах на высотах z ^ 96-100 км наблюдался слой Е$. Описанный эффект проявлялся весьма редко. При f «f F в 36 экспериментах слой Es зарегистрирован 16 раз, причем At~ 0,3-10 мин. Интересно, что эффект возникал и ночью. По мнению автора, образование слоев может быть связано с высыпанием электронов из плазмосферы за счет их взаимодействия с ОНЧ сигналами, а также Другими типами волн.

Заслуживают внимания результаты высокоширотных экспериментов, проведенных в 1976-1978 гг. в районе г. Мончегорска (P1G1 £ 10 МВт, f ^ 3,3 МГц) [21-23].

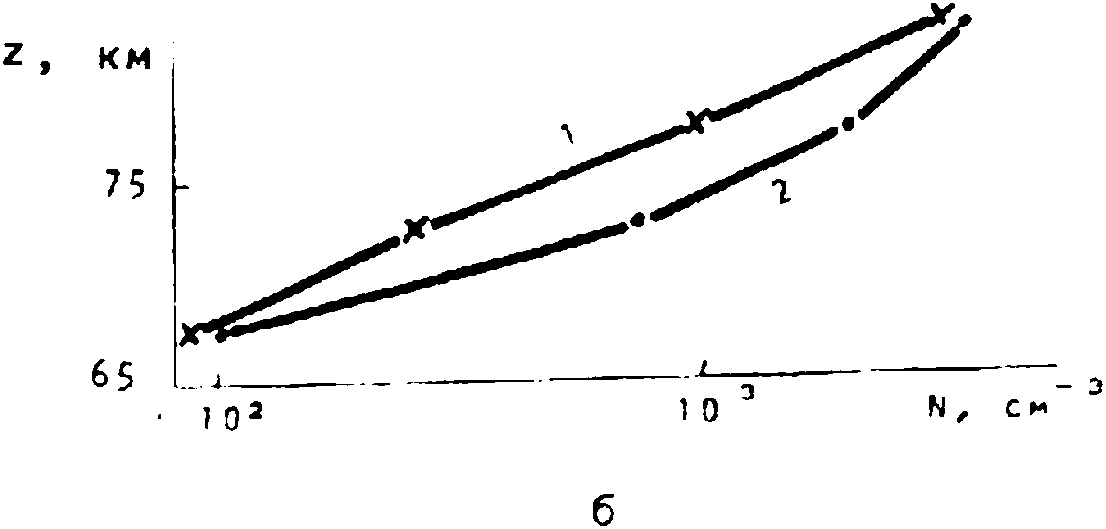

В [21] на расстоянии R^70 км от возмущающей установки обнаружено увеличение предельной частоты fD слоя Е до 5 МГц, продолжающееся не менее 20-25 мин (рис. 2). Величина запаздывания At^ 5~15 мин; в 21% случаев At ~0. После выключения мощной установки слой исчезал в течение 1-10 мин. Как и в работе [20], отмечается, что лучшая корреляция появляемости и исчезновения слоя Е$ с нагревом имела место при приближении f к критической частоте области F3. В 42% случаев наблюдались изменения в естественном слое Е , связанные с увеличением f Е . Be-S D S личина f . менялась незначительно, min

В работе [22] наблюдение за возмущениями осуществлялось при помощи двух ионозондов (R ^0 и 70 км). Для первого темп зондирования составлял 1 мин, для

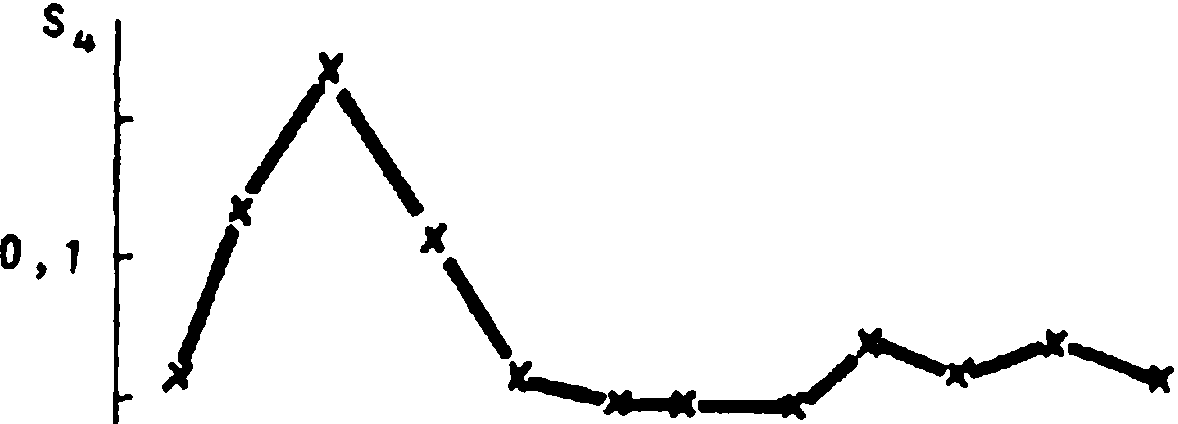

Описанные выше эффекты наблюдались на частотах f - 1-10 МГц. Для метровых радиоволн, по результатам работы [24], можно констатировать, что мощное радиоизлучение (Р161Яй218 МВт, f^S^ МГц < f0Fa) высокоширотной установки, расположенной вблизи г. Тромсе, по-видимому, вызывало усиление флуктуаций амплитуды и фазы сигнала квази геост.ациона рного ИСЗ (fa«250 МГц), проходящего через возмущенную область. Время запаздывания At ~ 5 мин для R ж О (рис. 4). Авторы объясняют эффект возникновением неоднородностей с размером l~ 750 м и AN/N ~ 3 > ^^ , время генерации и распада которых

tAN1~ 0,5 и ГДМ2~ 2

в 3-4 раза в двух соседних сеансах (см. рис. 4).

мин соответственно. Заметим, индекса мерцаний Su отличается

Кроме того, уменьшение величины

флуктуаций начинается до окончания нагрева. Эти факты свидетельствуют о том, что наблюдаемые эффекты не сводятся только к генерации неоднородностей в обла сти отражения мощной радиоволны. Можно SQ при At ж 5 миН вызвано увеличением N сти F. Продолжительность этого эффекта

предположить, что заметное увеличение и, как следствие, флуктуаций AN в обла-составляет ДТ*5-Ю мин.

11.50 12.10 ит

Рис. 4. Зависимость индекса мерцаний $й от мирового времени(UT) для 1.03.84

Анализ экспериментов

Воздействие мощного радиоизлучения сопровождается возникновением целого комплекса аномальных эффектов. К обнаруженным их проявлениям относятся следующие:

-

- образование слоев ионизации на высотах г С 90-100 км;

-

- генерация или усиление спорадического слоя Е$;

-

- увеличение поглощения радиоволн с частотой f -1-10 МГц;

-

- рост флуктуаций параметров сигналов в диапазоне частот f - 1 -250 МГц;

-

- увеличение уровня ионосферных радиошумов при f -1-10 МГц;

-

- генерация волновых возмущений, имеющих скорость v -0,3-0,6 км/с и период Т % 5~ 2 0 мин.

Важно, что перечисленные процессы развивались через 1-10 мин после включения мощного радиоизлучения, могли закончиться до его выключения или же продолжаться (даже усиливаться) после прекращения воздействия источника возмущения. Эффекты наблюдались на удалениях не менее - 1 000 км от нагревмой установки. Их величина и появляемость существенно зависели от геофизической обстановки. Эти факты свидетельствуют о том, что мощное нестационарное радиоизлучение выступает в роли стимулятора естественных процессов.

Описанные выше эффекты можно объяснить привлечением гипотезы о стимулированном высыпании частиц, запасенных в околоземном космическом пространстве [13,20,

<^^%^%^5i^

10 20 tz мин

Рис. 2. Увеличение предельной частоты: 1 - 25.07.76; 2 - 1.08.76

второго - 15 мин. Обнаружено значительное ослабление сигналов, отраженных от F-об-ласти. Время запаздывания эффекта At у 10-15 мин; иногда ослабление наступало через несколько минут после включения мощной установки. Аномальный эффект уверенно наблюдался в 7 из 13 случаев. Важно, что вначале следы исчезали в области больших fa. Зафиксировано также значительное увеличение уровня шумов на всех

частотах ионозонда, возникающее с запаздыванием At = 15 мин. После выключения мощной установки их уровень резко уменьшался. По мнению авторов [22], наиболее вероятной причиной аномального ослабления является рассеяние зондирующих сигналов неоднородностями с масштабом I < 100 м, сильно вытянутых вдоль геомагнитного поля. Авторы также упоминают о возможности стимулированного высыпания энергичных частиц.

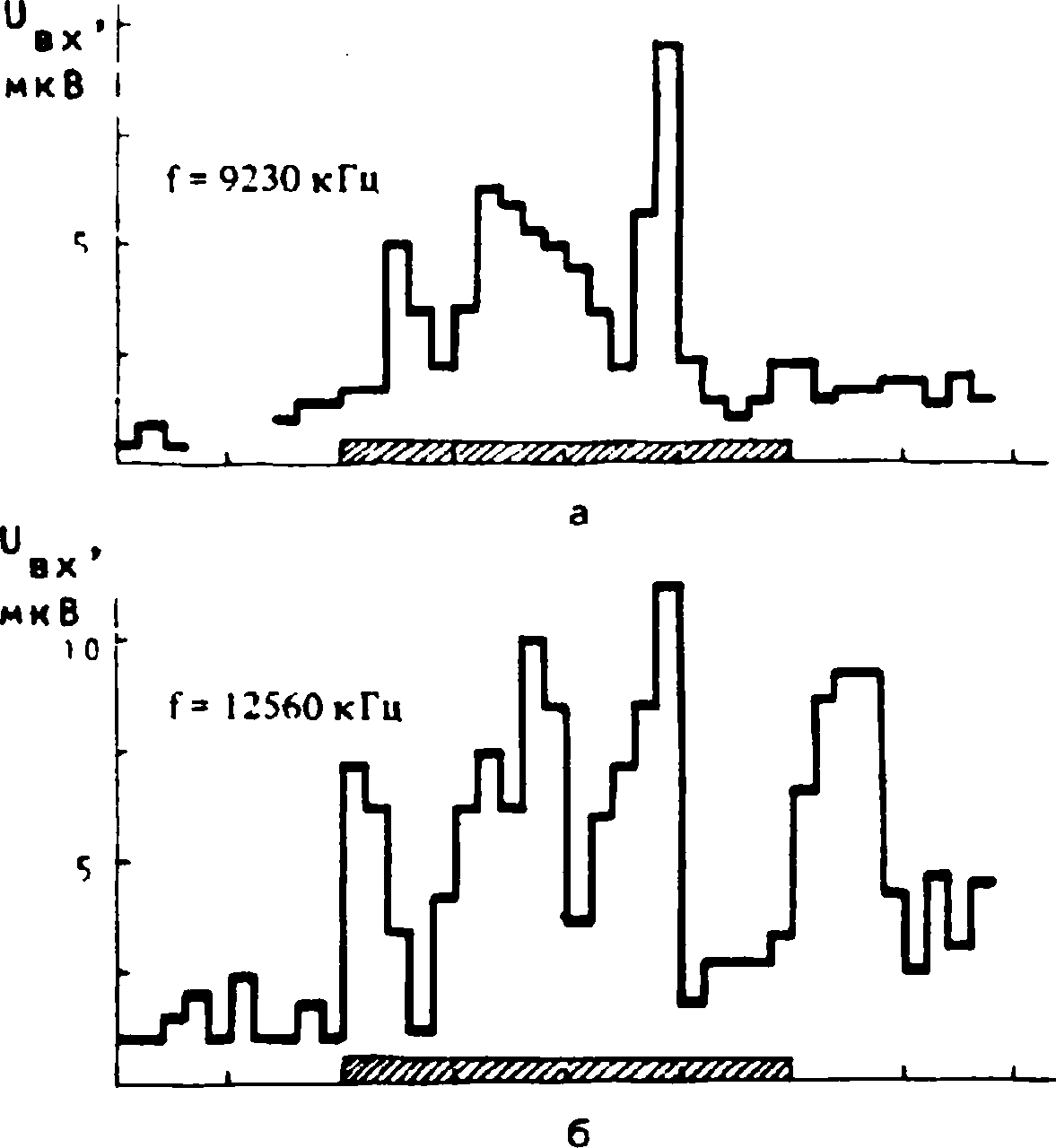

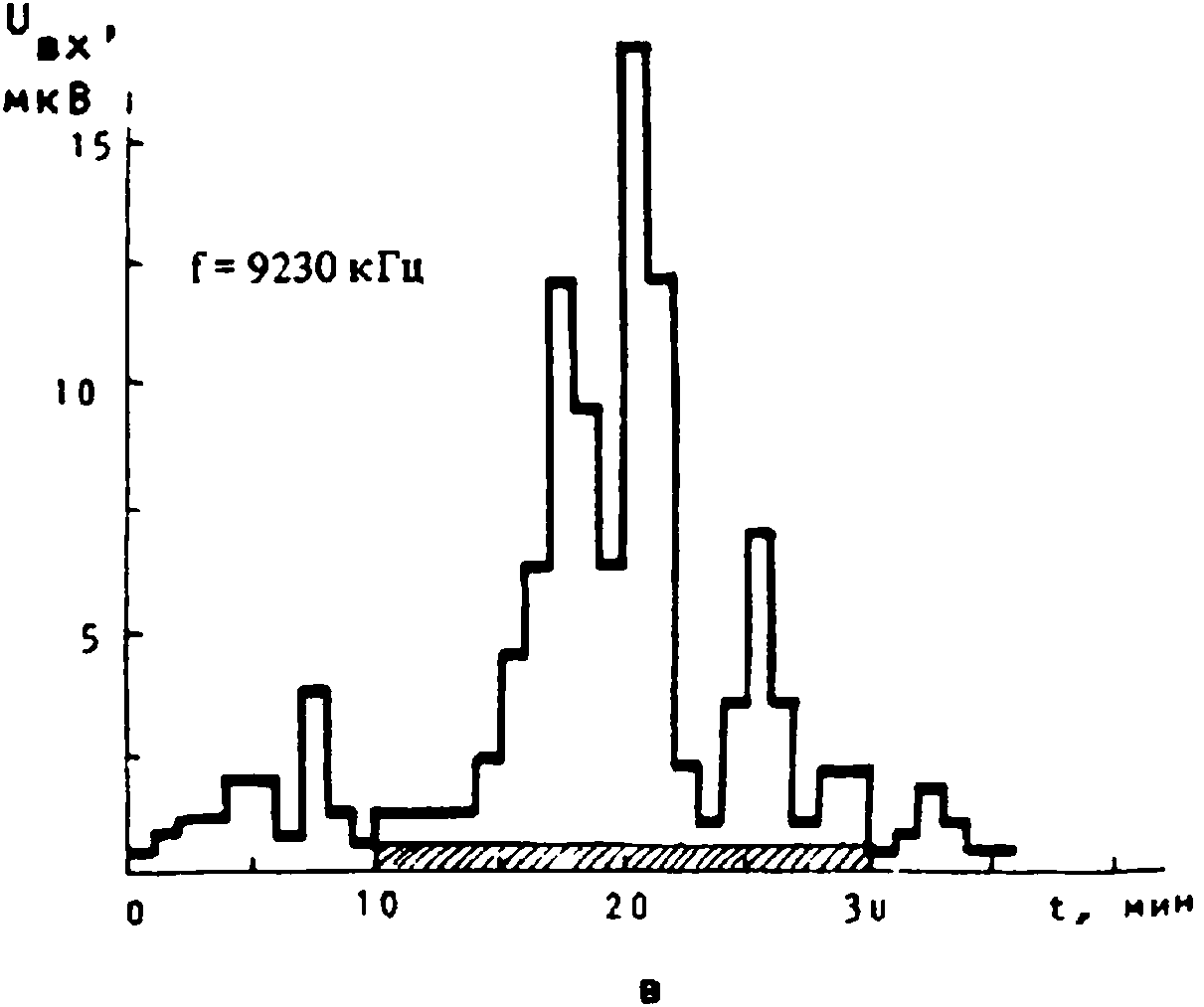

В работе [23] изучается рассеяние радиосигналов (fa = 9,2-10,4 МГц, Ра = 1 кВт) на наклонной трассе длиной 320 км, средняя точка которой находилась на расстоянии R»22 км от центра области ионосферы, подверженной воздействию мощного радиоизлучения. Важно, что fa > *мпч« Мощный передатчик излучал в ночное время в течение 20 мин с паузами такой же продолжительности. Всего проведено 650 сеансов нагрева. В 22 случаях наблюдалась корреляция увеличения уровня рассеянного сигнала с включением возмущающей установки (рис. 3). В этих случаях также синхронно увеличивалось значение foE . Время задержки At«0-11 мин, причем наиболее вероят-ное значение At^2 мин. Интересно отметить, что амплитуда изменялась по квази-периодическому закону; величина Т «5И мин.

Авторы предполагают, что рассеяние возникло на изотропных неоднородностях, появляющихся на высотах z« 80-90 км в результате высыпания энергичных частиц из магнитосферы Земли. Сравнительно редкое проявление эффекта они связывают с воздействием мощной радиоволны на F-область при условии ее1слабого поглощения в нижней ионосфере.

Рис. 3. Корреляция увеличения уровня рассеяния сигнала: а, в - 3.08.76;

в - 6-7.08.76

-

22,23]• Известно, что вторгающиеся в атмосферу корпускулы вызывают увеличение электронной концентрации, особенно в нижней ионосфере, рост уровня шумового радиоизлучения в широком диапазоне частот (см., например, [25])z а также генерацию а кустико-гравитационных волн с v/w0,3-0,8 км/с (см., например, [2б] ) . Высыпание частиц не вызывает сомнения в высоких широтах. Что же касается среднеширотной ионосферы, то здесь также отмечается их далеко не очевидное проявление (см., например, [27] ) •

Стимулированному высыпанию частиц предшествует ряд процессов. Под действием мощного нестационарного радиоизлучения в результате суммирования возмущений от отдельных импульсов длительностью т1 < t^ (t^~100 с - время становления N) или при т1 > tN происходит увеличение электронной концентрации N на высотах Е области ионосферы. При этом возникает неоднородность проводимости ионосферы, что в присутствии внешнего ионосферного тока приводит к генерации низкочастотного электромагнитного излучения, связанного с ее поляризацией (см., например, [28]), которое достигает магнитосферы и вызывает перераспределение захваченных частиц по питч-углам, а также их высыпание. Последнее приводит к росту N, модуляции проводимости ионосферы и генерации упомянутых волн, то есть к усилению и повторению процесса первичного возмущения. Если размер зоны вторгающихся в ионосферу (z -100 км) корпускул превышает размер первоначально возмущенной области, то должен иметь место распространяющийся за пределы диаграммы направленности антенны нагревной установки процесс за счет взаимодействия ионосфера-магнитосфера-ионосфера. В результате непрерывного подвода энергии из магнитосферы распространяющиеся возмущения слабо затухают, и тем самым они аналогичны хорошо известным автоволнам.

Очевидно, что при выключении мощной установки также возникает изменение проводимости ионосферы, способное привести к перечисленным процессам. В экспериментах их наблюдение затруднено, так как возмущения, связанные с включением и выключением мощного радиоизлучения, накладываются.

Описанным кратко механизмом взаимодействия ионосфера-магнитосфера-ионосфера можно объяснить эффективность излучения ОНЧ сигналов при воздействии мощных низкочастотных волн с длительностью импульсов в 120 с и паузой такой же продолжительности [29], а также особенности генерации геомагнитных пульсаций, изложенные в работе [30] .

Выводы

Основные результаты анализа изложенных фактов сводятся к следующему.

-

1. Показана возможность возникновения крупномасштабных (“1000 км) возмущений в нижней ионосфере и F области, влияющих на распространение радиоволн гектомет-рового, декаметрового и, по-видимому, метрового диапазонов.

-

2. Время запаздывания возмущений порядка 1-10 мин для нижней ионосферы и около 20-30 мин для области F при удалениях от нагревной установки на расстояние порядка 900 км.

-

3. Ионосферные возмущения сопровождаются вариациями уровня шумового радиоизлучения ионосферы.

-

4. Наблюдаемый комплекс эффектов можно объяснить повторяющимся взаимодействием ионосфера-магнитосфера-ионосфера.