Возобновление археологических работ на многослойной стоянке Кульбулак

Автор: Деревянко А.П., Колобова К.А., Фляс Д., Исламов У.И., Ков Н., Коуп Д., Звинц Н., Павленок К.К., Мамиров Т.Б., Крахмаль К.А., Мухтаров Г.А.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: XIII, 2007 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14521408

IDR: 14521408

Текст статьи Возобновление археологических работ на многослойной стоянке Кульбулак

Многослойная стоянка открытого типа Кульбулак находится на длинном мысу на правом берегу устья р. Джарсай, впадающего в реку Кызылалма, в долине правого притока р. Ахангарон. В более широком географическом контексте, памятник находится на юго-восточных склонах Чаткальского хребта в Ташкентской области, республики Узбекистан. Стоянка была открыта в 1962 г. Стационарные раскопки, проводившиеся на ней c перерывами вплоть до 1993 г [Анисюткин, Исламов, Крахмаль и др., 1995; Касымов, 1990], вскрыли толщу четвертичных отложений мощностью 19 м. Были вскрыты отложения, относящиеся к нижнему палеолиту (22 слоя), среднему палеолиту (24 слоя) и верхнему палеолиту (3 слоя) [там же].

Возобновление работ на памятнике было проведено с целью получения новых четко стратифицированных коллекций каменных артефактов, уточнения стратиграфии памятника, отбора образцов на датирование, изучения стоянки с привлечением методов естественнонаучных дисциплин. В течение полевого сезона 2007 г. на Кульбулаке были возобновлены раскопки силами Центральноазиатского палеолитического отряда, составе которого работали археологи Республики Узбекистан, сотрудники Королевского музея (г. Брюссель) и института Макса Планка (г. Лейпциг), студенты и аспиранты из Кыргызстана и Казахстана. В результате работ предыдущих исследователей практически все перспективные участки памятника были уже в той или иной мере затронуты раскопками. Поэтому, раскопы были заложены на различных, уже частично вскрытых, участках памятника. Раскоп № 1 площадью 6 м2, расположенный в северной части памятника, на участке со вскрытым первым литологическим слоем, вскрыл отложения литологического слоя 2. Раскоп № 2 вскрыл 6 м2 третьего литологического слоя. Используя стенку сохранившегося шурфа №3 раскопок М.Р. Касымова, была сделана зачистка, для уточнения стратиграфии, благодаря которой появилась возможность проанализировать отложения десяти литологических слоев, начиная с дневной поверхности. Дерновый слой был уничтожен в процессе предыдущих работ. Стратиграфическое описание составлено по личному сообщению С.В. Лещинского.

Слой 1. Светло-серый (белесый) суглинок эолового происхождения. Видимая мощность 0,9- 1,1 м. На всю мощность пронизан ходами землеройных животных. Верхние ¾ мощности слоя также пронизаны ходами муравьев и ос. Из-за упомянутых биогенных нарушений структура слоя пятнистая.

Слой 2. Светлый зеленовато-серый суглинок, насыщенный мелким гравием, щебнем, дресвой, мелкими глыбами коричневого песчаника. Сортировка щебнистого материала отсутствует, но иногда мелкий щебень располагается на одном уровне, образуя псевдопрослоие. Отложения, вероятно, имеют пролювиальное происхождение с редким участием селевых накоплений, приносивших крупный щебень и мелкие глыбы. Вероятно, верхняя половина слоя 2 частично инститна. Мощность слоя – до 1,3 м.

Слой 3. Светло-коричневый суглинок местами с зеленоватым оттенком. Отложения селевого генезиса. Возрастает количество дресвы и щебня, мелких глыб магматических пород (до 0,4 м). Сортировка зерен полностью отсутствуют, что указывает на отложения водно-грязевого потока. Видимая мощность – 0,5-0,6 м.

Слой 4. Светло-серый зеленоватый суглинок селевого генезиса. По цвету основной массы напоминает слой 2. Отличие в большем содержании (более 30-40%) щебня и мелких глыб. Обломки часто залегают вертикально или под углом. Сортировка отсутствует. Видимая мощность – 0,5 м.

Слой 5. Серый суглинок селевого генезиса. В отложениях представлены щебень и дресва магматических пород. Количество обломков не более 40-50%. Размер средней щебенки в слое 5 – 5-7 см. Также отсутствует сортировка. Отложения возможно накапливались с некоторым перерывом. Видимая мощность – 0,3 м.

Слой 6. Светло-серый суглинок, по цвету и текстуре очень близок к отложениям слоя 4. Генезис слоя – проллювиально-селевой. Отличается меньшей долей обломков и их меньшим размером (максимальный размер 0,1м.), сортировка обломков также отсутствует. Видимая мощность – 0,4-0,5 м.

Слой 7. Содержит два прослоя: прослой 1- отложения серого суглинка, аналогичные слою 5, с содержанием обломков щебня не более 30-40%. Мощность – 0,25 м; прослой 2 – светло-серые отложения русловой фации временного маленького водотока (ручья). Глинистая составляющая практически отсутствует. Прослой 2 представлен линзой, залегающей в направлении восток-запад и увеличивающейся мощностью к югу. Мощность прослоя – от 0 до 0,4 м.

Слой 8. Пролювиально-селевые отложения, аналогичные отложениям слоев 6 и 4. Состав: светло-серый суглинок с дресвой и мелким щебнем (объем обломков до 10%, встречаются единичные глыбы крупнозернистого песчаника размером до 0,2-0,1 м.). Мощность от 0,2 до 0,45 м (увеличивается к северу из-за выклинивания прослоя 2 слоя 7).

Слой 9. Отложения русловой фации аллювия небольшой речки или временного водотока, представленные плохо сортированным щебнем, дресвой и мелкими глыбами. Цвет отложений коричневый с серо-черными пятнами из-за оксида железа и марганца. Мощность от 0,4 до 0,5 м.

Слой 10. Отложения сложного субаэрального генезиса. Преобладает пролювий (более 80%) Светло-коричневые суглинки в смеси крупнозернистым песком и редкой дресвой, единичным щебнем и линзочкой русловой фации временных водотоков. Мощность от 0,1-до 0,5 м.

На площади раскопа 1 были вскрыты 3 м2 с исключительной насыщенностью каменным инвентарем. Все артефакты позиционировались внутри второго литологического слоя, генезис которого связан с сильной обводненностью. Судя по положению находок в слое, имело место некоторое перемещение материала, однако незначительное.

Материал большей части артефактов представляет собой кремень, преимущественно светло-серый до белого и желтоватого, реже коричневый и темно-серый. Кремни имеют скрытокристаллическое, реже – тонкозернистое сложение, во многих из них присутствуют зерна обломочного неокатанного кварца размером до 0,5 мм. Кремни неоднородны, и нередко наблюдается переход к хорошо просвечивающим светлым халцедонам с концентрической зональной структурой, в отдельных артефактах в кремнях наблюдаются тонкие жилки и изометричные гнезда мелкокристаллического кварца (по личному сообщению Н.А. Кулик).

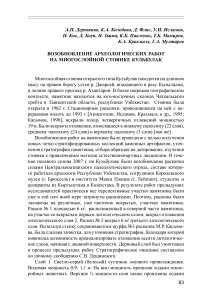

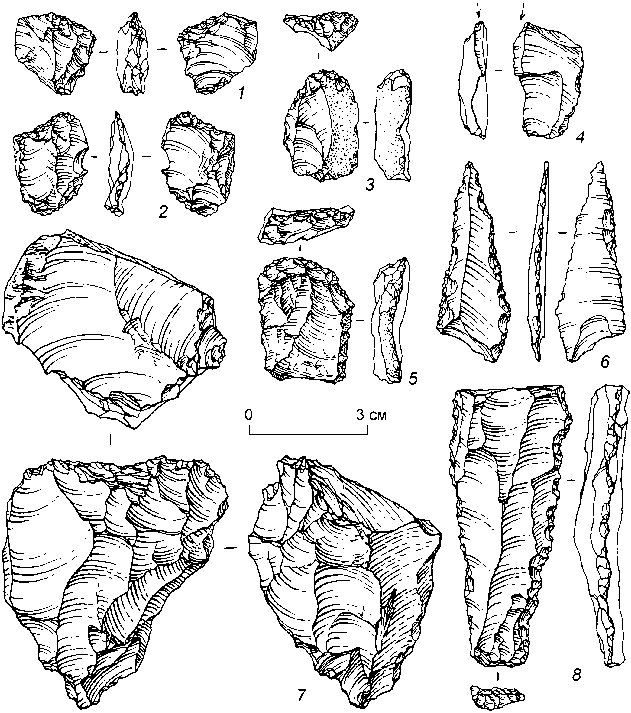

Индустрия, представленная в слое имеет явно выраженный микроплас-тинчатый характер. Заготовки получали с нуклеусов-карене (рис. 2, 1, 2 ), торцовых нуклеусов на сколах для микропластин (рис. 2, 8 , 9 ), с плоскостных дву- и одноплощадочных ядрищ (рис. 2, 7 ), а также с подпризматических нуклеусов (рис. 1, 7 ) . Среди технических сколов широко представлены сколы подправки фронта скалывания, краевые сколы, а также таблетки, снятые с нуклеусов, предназначенных для получения пластинок. В результате раскопок получено большое количество отходов производства (осколков и чешуек). Целевыми сколами, несомненно, являются микропластинки и пластинки. Однако заготовки подобного рода в большинстве случаев не обработаны. Возможно, они использовались без подработки. Орудийный набор до статочно представителен. Наиболее распространенным типом орудий являются одно- и двулезвийные долотовидные изделия (рис. 1, 1, 2 ). Нередко встречаются экземпляры с аккомодационными сколами. Скребки боковых и концевых вариантов также представлены достаточно широко (рис. 1, 3, 5 ). Очень интересны ретушированные острия (рис. 1, 6 ), ретушированный остроконечник (рис. 2, 6 ). Резцы невыразительны м малочисленны (рис. 1, 4 ), также малочисленны ретушированные платины (рис. 1, 8 ). Из орудийного микроинвентаря в коллекции имеется один экземпляр пластинки дюфур (с альтернативной ретушью) (рис. 2, 3 ), ретушированное микроострие (рис. 2, 5) . Также очень интересна находка геометрического микролита – треугольника на дистальном фрагменте микропластинки, аналогичного изделиям со стоянки Додекатым-2 (рис. 2, 4 ).

В целом индустрия гомогенная, в ней содержаться все элементы микрорасщепления, начиная от заготовок нуклеусов, заканчивая изделиями на микропластинках.

Рис. 1 Каменные артефакты из верхнепалеолитического комплекса стоянки Кульбулак.

Второй раскоп, расположенный в западной части стоянки и прилегающий к площади шурфа № 3 М.Р. Касымова вскрыл на площади 6 м 2 отложения литологического слоя 3. Судя по всему, данный литологический слой по своему генезису связан с достаточно активными, но не катастрофическими селевыми потоками, и вероятно, включает в себя несколько эпизодов накопления. Материал, содержащийся в слое явно переотложен (значительная часть артефактов в вертикальном положении, очень малое количество мелких отходов производства). Обращает на себя внимание различный сырьевой состав инвентаря – в коллекции раскопа 2 значительное количество изделий выполнено на эффузивах, в то время как в коллекции раскопа 1 подавляющее большинство артефактов изготовлены из различных кремней.

Рис. 2 Каменные артефакты из верхнепалеолитического комплекса стоянки Кульбулак.

По составу коллекция раскопа обращает на себя внимание большим количеством орудийных форм. Типологически, это преимущественно зубчатые формы, скребла различных модификаций, ретушированные сколы, немногочисленные скребки, в том числе и ногтевидные. Нуклеусы и технические сколы малочисленны. Коллекция в данный момент находится в обработке, но и при настоящем положении вещей можно отметить некоторые делали: материал, представленный в раскопе 2 явно более древний, чем материал из раскопа 1; вероятно, он перенесен селевыми потоками, однако это не исключает возможности обитания человека на высохшей поверхности селя.

В целом, можно заключить, что стоянка открытого типа Кульбулак представляет из себя многослойный объект, в формировании которого большую роль имели селевые и пролювиальные процессы. В связи с этим верхнепалеолитический материал частично перемещен, материал из литологического слоя 3, видимо, перемещен на значительное расстояние.

В исследуемом регионе верхнепалеолитическая эпоха до недавнего времени была представлена только комплексом Самаркандской стояки. Однако в результате работ последних лет была обнаружена целая серия верхнепалеолитических стоянок: стоянка Додекатым-2 в долине реки Пальтау, стоянка Каттасай в пригороде Янгиабада [Исламов, Кривошап-кин, Колобова и.др., 2006]. Индустрии стоянки Додекатым-2 и верхнепалеолитического слоя Кульбулака демонстрируют множество общих черт. Наконец в течение этого полевого сезона была обнаружена многослойная стоянка Кызыл-Алма-2, материал которой по своим технико-типологическим характеристикам может быть отнесен к верхнему палеолиту. На настоящий момент сложилась благоприятная ситуация, когда стало возможным приступить к составлению культурно-хронологической схемы развития верхнего палеолита в данном регионе на основании новых данных.

Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ (проекты проект № 06-01-00527а, 05-01-01356 «а»); МК-3183.2007.6; Молодежного проекта президиума СО РАН № 146.