Возобновление археологических работ на верхнепалеолитической стоянке Сабаниха (Средний Енисей)

Автор: Харевич В.М., Харевич А.В., Анойкин А.А., Акимова Е.В.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: т.XXVI, 2020 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты полевых работ, производившихся отрядом ИАЭТ СО РАН на стоянке Сабаниха в 2020 г. Данная стоянка является одним из ключевых памятников раннего верхнего палеолита бассейна Енисея и маркирует его финал. Сабаниха была открыта Н. Ф. Лисицыным в 1986 г. и исследовалась в 1989-1991 гг. Комплекс стоянки, содержащий представительную коллекцию каменных и костяных артефактов, датирован 2523 тыс. л.н. Эпизодические сборы подъемного материала на памятнике и в его окрестностях производились различными группами исследователей в 2014 и 2016 г. В ходе работ 2020 г. на стоянке была собрана представительная коллекция подъемного материала, насчитывающая 614 экз. Наиболее яркую ее часть составили крупные нуклеусы для пластин, концевые скребки на ретушированных заготовках, скребла на отщепах и гальках, разнообразные галечные орудия, а также крупные пластины и отщепы. Археологический материал in situ был получен в зачистке, заложенной в береговом обнажении. Из культурного слоя, залегающего над каргинской палеопочвой, в серой ожелезненной супеси, была получена выразительная коллекция каменных артефактов, изделий из кости и фаунистических остатков. Диагностируемую часть коллекции представляют: нуклеусы для пластин, скребки на ретушированных пластинах, скребок-остроконечник, проколка, крупные, в т.ч. ретушированные пластины, фрагментированные костяные острия (шилья) и ретушер. Облик подъемного и стратифицированного материала указывает на принадлежность его к одному комплексу. Типологически и стратиграфически данный комплекс близок материалам, полученным Н. Ф. Лисицыным. Работы 2020 г. показали, что на обследованном участке сохранился доступный для изучения стратифицированный комплекс раннего верхнего палеолита.

Средняя сибирь, красноярское водохранилище, ранний верхний палеолит, каменная индустрия

Короткий адрес: https://sciup.org/145145621

IDR: 145145621 | УДК: 902/904 | DOI: 10.17746/2658-6193.2020.26.271-278

Текст научной статьи Возобновление археологических работ на верхнепалеолитической стоянке Сабаниха (Средний Енисей)

Долгое время эпоха раннего верхнего палеолита (далее РВП) Енисейской Сибири была представлена только одним комплексом – материалами стоянки Малая Сыя, открытой в 1974 г. Н.Д. Оводовым. Открытие ряда РВП стоянок было напрямую связано с введением в строй Красноярской ГЭС. Процессы береговой абразии создали многокилометровые обнажения, вскрывшие рыхлые отложения на значительную глубину и экспонировавшие археологический материал на береговую отмель. Благодаря этому явлению в 1986 г. была открыта стоянка Сабаниха [Лисицын, 2000], а десять лет спустя целая группа РВП стоянок и местонахождений Дер-бинского залива [Палеолит…, 2018]. Хронологически РВП комплексы бассейна Енисея датируются широким промежутком от 35 до 21 тыс. л.н. Их каменные индустрии обладают рядом признаков, характерных для РВП комплексов Южной Сибири [Rybin, 2014]. Это выраженная пластинчатость системы первичного расщепления; использование пластинчатых заготовок для создания специфических орудийных форм, таких как концевые скребки на ретушированных пластинах, остроконечники на пластинах, интенсивно ретушированные пластины; развитая бифасиальная техника (для комплексов Дербины V и Усть-Малтата II); наличие костяных орудий (для комплексов Малой Сыи и Сабанихи [Палеолит…, 2018; Лисицын, 2000; Холюшкин, 2009; Лбова и др., 2015; Харевич В.М., Акимова, Стасюк, 2010]. Одной из наиболее интересных памятников РВП является стоянка Сабаниха, расположенная в центральной части Красноярского водохранилища.

Стоянка Сабаниха была открыта Н.Ф. Лисицыным в 1986 г. и исследовалась им с 1989 по 1991 г. Культурный слой, вскрытый на площади 23 м2, залегал над каргинской палеопочвой. В ходе раскопок была получена представительная коллекция – 2950 предметов в подъемном комплексе и 3295 из культурного слоя. По 14С возраст стоянки был определен в пределах 23–25 тыс. л.н. Типологический облик и возраст находок позволили Н.Ф. Лисицыну отнести материалы стоянки к ранним этапам верхнего палеолита [2000].

Эпизодические сборы в районе стоянки Сабани-ха производились в разные периоды [Барков, Мещерин, 2018]. В 2014 г. отрядом ИАЭТ СО РАН и Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева, в 900 м к юго-востоку от стоянки, по правому борту небольшого залива было найдено местонахождение с находками верхнепалеолитического облика, получившее название Сабаниха-2 [Харевич В.М. и др., 2014].

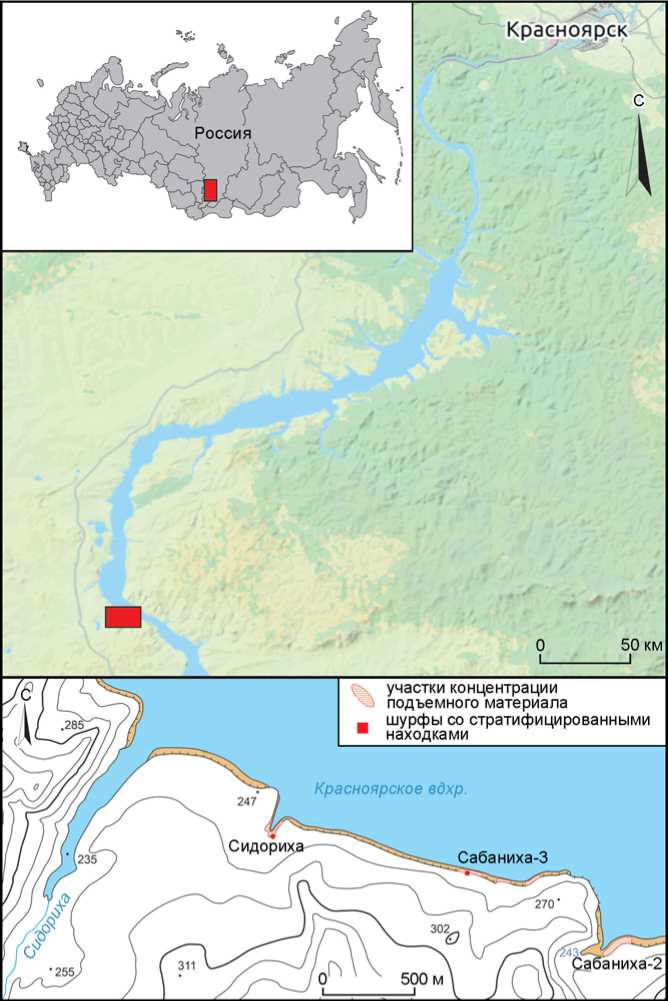

В ходе работ 2020 г. был обследован участок береговой отмели, простирающийся на 2,5 км к юго-востоку от залива Сидориха. Практически на всем его протяжении встречались экспонированные каменные артефакты. Наибольшая концентрация подъемного материала была отмечена на трех участках, приуроченных к бортам и тальвегу крупного лога, разделяющего две вершины – 302 и 270 м (рис. 1). Экспонированные находки залегали на пляже рассеянно, местами образуя скопления с высокой плотностью артефактов.

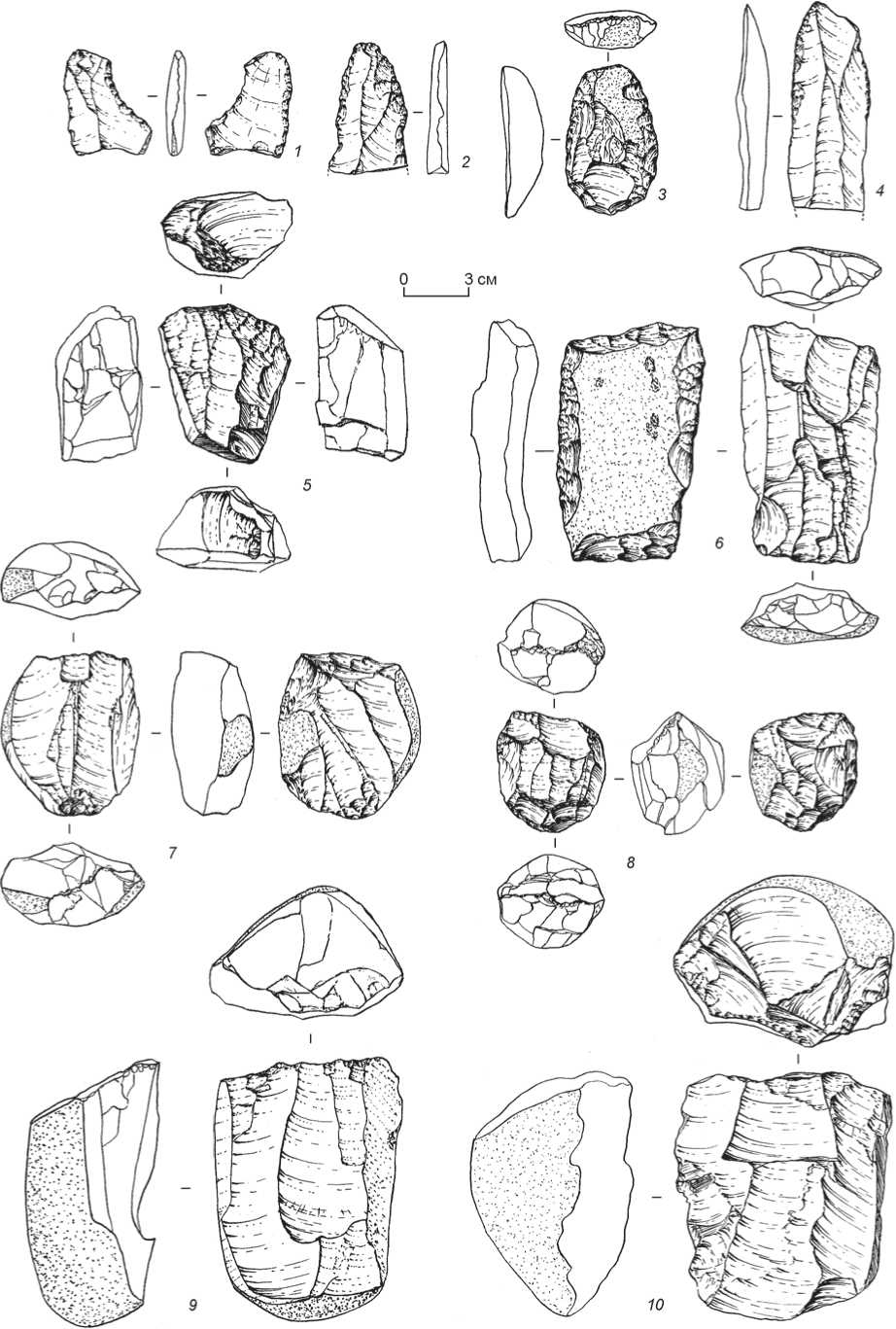

С береговой отмели собрана представительная коллекция находок (614 экз.). Категории первичного расщепления представлены нуклеусами и нукле-видными обломками. Среди нуклеусов преобладают два типа – одноплощадочные монофронтальные (11 экз.) и двухплощадочные монофронтальные нуклеусы встречного скалывания (10 экз.) (рис. 2, 5–10 ). Все ядрища предназначены для получения пластин. Скошенные ударные площадки оформлены отщеповыми снятиями со стороны фронта, контрфронт при этом сохраняет галечную корку. У части нуклеусов (5 экз.) оформлено латеральное ребро, подготовленное поперечными оси нуклеуса отщеповыми снятиями со стороны фронта (рис. 2, 6 ). Коллекцию нуклеусов дополняют двухплощадочные бифронтальные ядрища встречного (2 экз.) и продольно-поперечного (2 экз.) скалывания. Все ядрища выполнены на гальках окремненных алевролитов и аргиллитов. В единичных экземплярах найдены: наковальня на крупной гальке и преформа, представляющая собой крупную гальку, на которой оформлена ударная площадка и двустороннее инициальное ребро. Нуклевидные обломки насчитывают 10 экз., при этом два из них, видимо, представляют собой сильно сработанные и выбракованные нуклеусы. В большом количестве найдены колотые и фрагментированные гальки (29 экз.). Инструменты расщепления представлены отбойниками (2 экз.), оформленными на сработанных стругах.

Индустрия сколов включает отщепы (276 экз.), пластины (145 экз.), пластинчатый отщеп и пластинку. Технические сколы (114 экз.) разнообразны. В основном это первичные (40 экз.) и продольно-краевые (62 экз.) отщепы, а также сколы подправки ударной площадки (2 экз.), продольно краевые сколы (2 экз.), полуреберчатые пластины (2 экз.) и отщепы (2 экз.), вторичные полуреберча-тые пластины (4 экз.). Отходы производства представлены чешуйками (9 экз.) и обломками (7 экз.).

Примечательна находка двух пластин и одного отщепа, у которых зона расщепления подготовлена пикетажем [Славинский и др., 2017; Харевич и др., 2020].

Орудийный набор (28 экз.) включает скребки, скребла, разнообразные галечные орудия, пластины и отщепы с ретушью (рис. 2, 1–4 ). Концевые

Рис. 1. Расположение стоянки Сабаниха.

скребки выполнены на пластине, ретушированной по продольному краю, и на интенсивно ретушированных заготовках – пластине и отщепе (рис. 2, 3). К скреблам отнесены: дорсальное продольное выпуклое скребло на отщепе, дорсальное скребло с лезвием по периметру на пластинчатом отщепе и дорсальное скребло с лезвием по ½ периметра на гальке. Наиболее многочисленную категорию орудийного набора составляют галечные орудия. В основном это поперечные одно- и двулезвийные струги на гальках (7 экз.) и чопперы (2 экз.). Большая часть орудий несет нерегулярные следы забитостей по одному или обоим фасам. В единственном экземпляре найден пест-отбойник (?). Орудие представляет собой гальку или ее фрагмент, которой оформлением двух двусторонних ребер придана подпрямоугольная в плане и сечении форма. На одном конце орудия, частично сохраняющем галечную корку, фиксируется зона интенсивной забитости. Небольшое «пятно» забитостей локализовано на фасе изделия.

В месте наибольшей концентрации подъемного материала в береговом обнажении была заложена зачистка, пройденная на глубину 5,6 м.

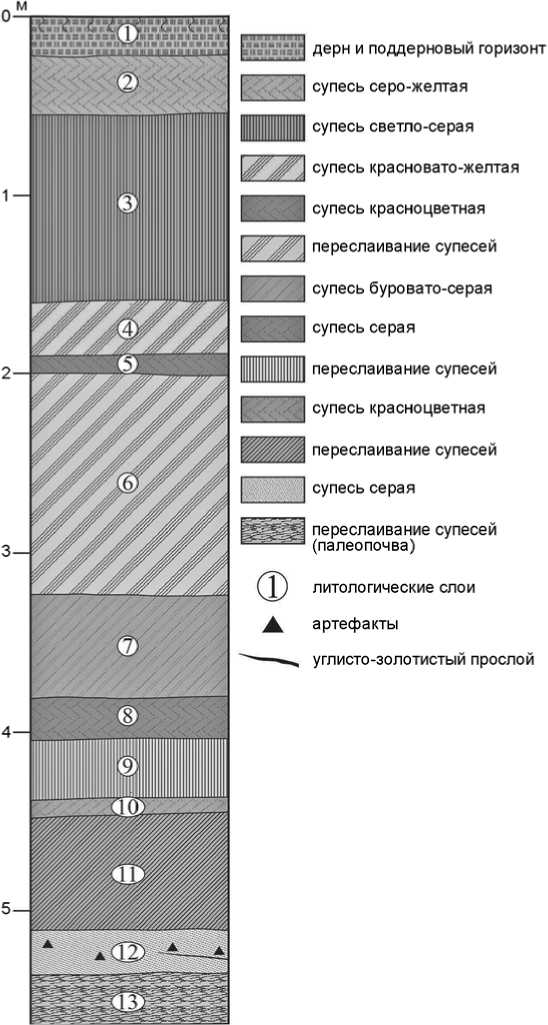

Зачисткой был вскрыт следующий стратиграфический разрез (рис. 3).

Слой 1. Дерн и поддерновый горизонт. Мощность 0,22 м.

Рис. 2. Подъемные сборы стоянки Сабаниха-3.

1, 2, 4 – пластины с ретушью; 3 – скребок; 5–10 – нуклеусы.

Слой 2. Супесь серо-желтая до бурого, легкая сухая пылеватая с многочисленными корнеходами. Мощность 0,3 м.

Слой 3. Супесь светло-серая сухая легкая пылеватая. Мощность 1,05 м.

Слой 4. Супесь красновато-желтая сухая. Мощность 0,3 м.

Слой 5. Супесь красноцветная сухая. В кровле слоя фиксируются прослои дресвы. Мощность 0,1 м.

Слой 6. Переслаивание супесей светлосерых, темно-серых, бурых и красноцветных. Мощность прослоев составляет от 2 до 10 см. Фиксируются отдельные вкрапления ожелезнения и дресвы. Мощность 1,23 м.

Слой 7. Супесь буровато-серая слоистая с обильными вкраплениями марганца и прослойками марганца и редкими пятнами ожелезнения. К подошве слоя интенсивность окраса возрастает. Мощность 0,58 м.

Слой 8. Супесь серая с обильными пятнами ожелезнения. Мощность 0,24 м.

Слой 9. Переслаивание супесей серых, темно-серых, бурых, красноцветных. С обильным ожелезнением. Мощность 0,33 м.

Слой 10. Супесь красноцветная плотная с обильным ожелезнением. Мощность 0,1 м.

Слой 11. Переслаивание супесей серых и буровато-серых с обильными вкраплениями марганца, вкраплениями и потеками ожелезнения. Мощность 0,63 м.

Слой 12. Супесь серая с обильными вкраплениями ожелезнения и марганца. В западной части южной стенки и в южной стенке фиксируется углисто-золистый прослой мощностью 1–5 см, содержащий фаунистические остатки и каменные артефакты. Отмечено падение слоя в северном направлении. Мощность культурного слоя соответствует мощности литологического – 0,25 м.

Рис. 3. Стратиграфический разрез стоянки Сабаниха-3.

Слой 13. Переслаивание супесей серых, желтых, светло-бурых, темно-серых, бурых (каргинская палеопочва). Мощность видимая 0,28 м.

Вскрытая зачисткой площадь культурного слоя составила 3,5 м2. Артефакты в слое залегали субгоризонтально, по всей поверхности вскрытого участка. Наибольшая концентрация находок отмечена в северо-западной части зачистки в углисто-золистом прослое. За пределами вскрытого участка, в береговом обнажении данный прослой прослеживается на протяжении 4 м в западном направлении. В восточном направлении отдельные артефакты и фаунистические остатки в береговом обнажении фиксируются на протяжении 30 м. Характер залегания артефактов, наличие скоплений угля, хорошая сохранность и расположение находок из одного блока сырья вблизи друг от друга позволяют утверждать, что материалы культурного слоя не переотложены и не перемещены.

Из культурного слоя получена представительная коллекция находок (204 каменных артефакта и 150 фрагментов фаунистических остатков).

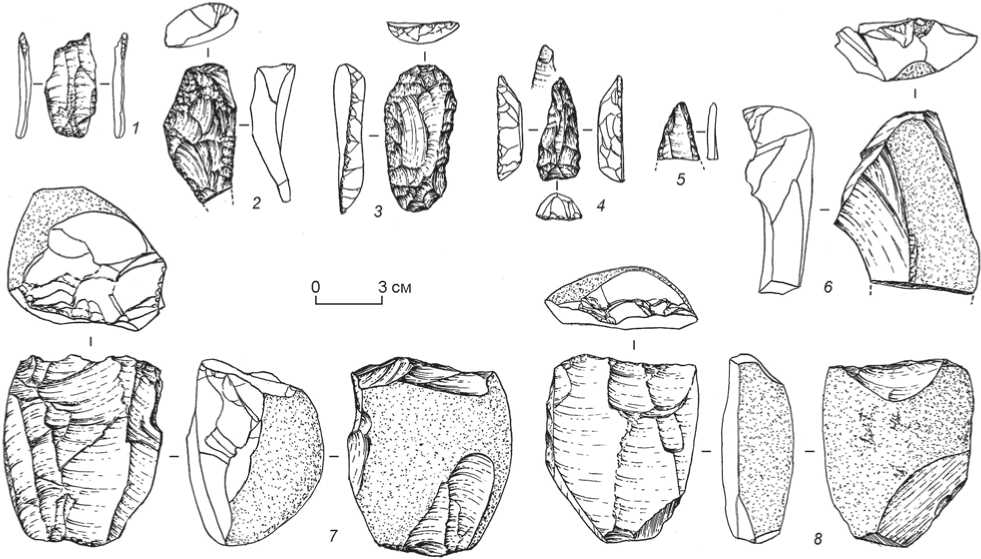

Категории первичного расщепления представлены нуклеусами (2 экз.), фрагментом нуклеуса и нуклевидными обломками (3 экз.). Первое ядри-ще представляет собой двухплощадочный моно- фронтальный нуклеус встречного скалывания на гальке яшмоида (рис. 4, 7). Скошенные противолежащие ударные площадки оформлены снятиями со стороны фронта. Выпуклый фронт скалывания несет негативы снятия пластин. На латерали фиксируются негативы поперечных оси нуклеуса снятий, видимо представляющих собой остатки удаленного латерального ребра. Контрфронт покрыт галечной коркой.

Второе ядрище - одноплощадочный монофрон-тальный нуклеус на кварцитовой гальке. Ударная площадка оформлена отщеповыми снятиями со стороны фронта. Нуклеус сильно сработан, фронт скалывания, несущий негативы пластинчатых снятий, уплощен (рис. 4, 8 ). На покрытом галечной коркой контрфронте и латерали фиксируются забитости, схожие со следами на инструментах, которые использовались для подготовки зоны расщепления пикетажем или ретуширования орудий [Харевич В.М. и др., 2020]. Обломок нуклеуса представляет собой фрагмент латерали ядрища, частично покрытый галечной коркой и сохранивший часть фронта. К нуклевидным обломкам отнесены три предмета, два из которых представляют собой фрагменты кварцитовых галек, с нерегулярными следами снятий, видимо представляющие собой сработанные нуклеусы.

К индустрии сколов относятся отщепы (37 экз.) и пластины (32 экз.). Среди технических сколов были выделены естественно краевые отщепы

(3 экз.), полуреберчатые пластины (3 экз.), естественно-краевая пластина и скол подправки ударной площадки.

Орудийный набор включает в себя 9 предметов. Наиболее яркая категория - скребки (5 экз.): концевой скребок на интенсивно ретушированной по продольным краям пластине (рис. 4, 3 ); угловой скребок на дистальном фрагменте ретушированной пластины; угловой скребок на дистальном фрагменте крупной пластины (рис. 4, 6 ); скребок-остроконечник (рис. 4, 4 ); скребок высокой формы на ретушированной по продольным краям полу-реберчатой пластине (рис. 4, 2 ). Кроме скребков в орудийном наборе присутствуют угловая про-колка/провертка на пластине (рис. 4, 1 ) и пластины с ретушью (рис. 4, 5 ) (3 экз.).

Остальную часть коллекции составляют чешуйки (104 экз.) и обломки (7 экз.).

Помимо каменных артефактов найдены костяные орудия - два фрагментированных острия и обломок костяного ретушера.

Фаунистический комплекс в основном представлен фрагментами трубчатых костей и ребер крупных копытных. Обращает на себя внимание обилие колотой кости, с негативами снятий по внешней поверхности, что свидетельствует о преднамеренной фрагментации, не связанной с добычей костного мозга [Селецкий и др., 2019].

Типологический облик находок, собранных с береговой отмели и полученных из культурного

Рис. 4. Культурный слой стоянки Сабаниха-3.

1 - проколка/провертка; 2-4, 6 - скребки; 5 - пластина с ретушью; 7, 8 - нуклеусы.

слоя, очень близок и может быть отнесен к одному комплексу.

Стратиграфическая позиция культурного слоя (над каргинской палеопочвой) идентична позиции артефактов, полученных в ходе раскопок Н.Ф. Лисицына [2000]. Состав каменной индустрии данных комплексов очень близок. Это выражается в системе первичного расщепления, направленной на получение пластин с одно- и двухплощадочных монофронтальных ядрищ. В орудийном наборе – в преобладании орудий на пластинах, наличии таких типов, как скребки на ретушированных пластинах, скребки-остроконечники, песты-отбойники [Там же]. Культурно-хронологическое единство материалов, полученных Н.Ф. Лисициным, с находками работ 2020 г., не вызывает сомнений. Однако со времени последних раскопок на Сабанихе прошло почти 30 лет. За это время береговая линия сместилась на значительное расстояние (до 15 м) [Мокринец, 2013]. Культурные отложения, вскрытые в 2020 г., расположены как минимум на другом участке памятника. В связи с этим представляется возможным обозначить их в качестве отдельного пункта – стоянки Сабаниха-3.

Культурно-хронологически материалы данного комплекса, как и стоянки Сабаниха, исследовавшейся Н.Ф. Лисицыным, относятся к раннему верхнему палеолиту. С РВП индустриями региона, такими, как Малая Сыя и ранняя группа памятников Дербинского залива (Усть-Малтат II, Дербина IV, V), их объединяет система первичного расщепления, направленная на получение пластин в рамках субпараллельного однонаправленного и встречного раскалывания, широкое использование пластинчатых заготовок для производства скребков и интенсивно ретушированных пластин. Наряду с этим индустрия Сабанихи имеет ряд особенностей. К ним можно отнести высокую долю пластин среди заготовок орудий; отсутствие микронуклеусов; использование приема оформления инициального реберчатого снятия, нетипичное для получения пластин на енисейской гальке [Гречкина, 1992; Харевич, Стасюк, 2016]; использование приема пикетажа зоны расщепления, не отмечавшегося ранее в индустриях РВП Енисея; наличие развитой костяной индустрии при хорошей сохранности кости. Еще одной особенностью стоянки является стратиграфическая позиция культурного слоя. В отличие от остальных памятников РВП Енисея, археологические материалы Сабанихи залегают не в переотложенной каргинской палеопочве [Палеолит…, 2018], а над ней, в непотревоженном состоянии. Следовательно, для данного памятника возможно применение планиграфического анализа и исследование структуры поселения. Работы

2020 г. показали, что, несмотря на более чем тридцатилетний период размыва рыхлых отложений, на обследованном участке сохранился стратифицированный комплекс раннего верхнего палеолита. Все это делает стоянку Сабаниха важным и перспективным объектом исследования начальных стадий палеолита Енисея.

Работа выполнена по проекту НИР № 0329-20190008 «Северо-восток Евразии в позднем плейстоцене – раннем голоцене: культурная динамика, геохронология, развитие природной среды».

Список литературы Возобновление археологических работ на верхнепалеолитической стоянке Сабаниха (Средний Енисей)

- Барков А.В., Мещерин М.Н. Стоянка Сабаниха Боградского района // АО 2016 г. - 2018. - С. 436-438.

- Гречкина Т.Ю. Реконструкция техники расщепления (по результатам ремонтажа нуклеусов из Кокорево-1) // Палеоэкология и расселение древнего человека в Северной Азии и Америке. - Красноярск: Зодиак, 1992. - С. 56-58.

- Лбова Л.В., Панов В.С., Земин В.Н., Барков А.В. Новые данные о радиоуглеродном возрасте местонахождения Малая Сыя // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. -Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2015. - Т. XXI. -С. 103-106.

- Лисицын Н.Ф. Поздний палеолит Чулымо-Енисейского междуречья. - СПб.: Петербургское востоковедение, 2000. - 230 с. - (Труды ИИМК РАН; т. II).

- Мокринец К.С. Определение отступания склонов береговой линии Красноярского водохранилища (Северо-Минусинская впадина) на основе данных дистанционного зондирования за период 1989-2012 гг. // Геоморфология и картография: мат-лы XXXIII Пленума Геоморфол. комиссии РАН. - Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 2013. - С. 323-326.

- Палеолит Дербинского залива / Е.В. Акимова, И.В. Стасюк, В.М. Харевич, С.А. Лаухин, А.Н. Мотузко, А.Ф. Санько. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2018. - 180 с.

- Селецкий М.В., Колясникова А.С., Харевич В.М., Колобова К.А. Экспериментальное моделирование расщепления кости по материалам сибирячихинского варианта среднего палеолита Алтая // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2019. -Т. XXV. - С. 238-244.

- Славинский В.С., Рыбин Е.П., Белоусова Н.Е., Федорченко А.Ю., Хаценович А.М., Анойкин А.А. Специфический способ подготовки зоны расщепления нуклеусов в начальном верхнем палеолите Южной Сибирж и Центральной Азии // Stratum plus. - 2017. - № 1. -С. 221-244.

- Харевич В.М., Акимова Е.В., Орешников И.А., Стасюк И.В., Томилова Е.А., Гурулев Д.А., Кукса Е.Н. Разведочные работы на севере зоны Красноярского водохранилища // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. -Новосибирск: Изд-во ПАЭТ СО РАН, 2014. - Т. XX. -С. 91-94.

- Харевич В.М., Акимова Е.В., Стасюк И.В. Каменная индустрия позднепалеолитического местонахождения Дербина V (Красноярское водохранилище) // Вестник НГУ. - 2010. - Вып. 5. - С. 86-96.

- Харевич В.М., Зоткина Л.В., Анойкин А.А., Таймагамбетов Ж.К. Вспомогательные инструменты расщепления в каменных индустриях начальной поры верхнего палеолита (по материалам стоянки Ушбулак) // Stratum plus. - 2020. - № 1. - С. 239-256.

- Харевич В.М., Стасюк И.В. Индустрии крупных пластин в верхнем палеолите Среднего Енисея. Технологический аспект // Stratum plus. - 2016. - № 1. -С. 211-222.

- Холюшкин Ю.П. Поселение Малая Сыя - ранний этап верхнего палеолита Сибири (к проблеме начала становления культур Homo sapiens в Северной Азии) // Астроархеология - естественно-научный инструмент познания протонаук и астральных религий жречества древних культур Хакасии. - Красноярск: Город, 2009. -С. 137-145.

- Rybin E.P. Tools, beads, and migrations: specific cultural traits in the Initial Upper Paleolithic of Southern Siberia and Central Asia // Quaternary Intern. - 2014. -Vol. 347. - P. 39-52.