Возобновление сосны на необрабатываемых залежах

Автор: Уфимцева М.Г.

Журнал: Resources and Technology @rt-petrsu

Рубрика: Полная статья

Статья в выпуске: 2 т.22, 2025 года.

Бесплатный доступ

Трансформация лесных ландшафтов за последние тысячелетия была обусловлена не только климатическими факторами, но и хозяйственной деятельностью человека. В статье представлены результаты исследований подроста сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L.) на пашне, выведенной из сельскохозяйственного оборота. Однако ретроспективные исследования показали, что данная территория четыре века назад была занята сосняками преимущественно травяных групп типов леса. В настоящее время территория представляет собой молодую залежь, обработка которой прекратилась 7 лет назад и находится в 0,64 км от стены коренного соснового леса. Для оценки эдафических условий изучен травянистый покров залежи, сделан вывод, что он, в основном, относится к мезофитной экологической группе. Пульсирующий характер естественного возобновления предопределён климатическими особенностями, прежде всего динамикой прихода осадков. На изучаемых учётных площадках количество пятилетнего подроста было наибольшим и составило 47,5 %, соответственно его всходы появились в 2019 г., когда сумма осадков за период активных температур превысила среднемноголетние значения на 27 %. Вследствие большой удалённости от стены леса густота подроста в среднем 1,4 тыс. шт./га - возобновление характеризуется как редкое. При успешном дальнейшем развитии фитоценоза это благоприятно для создания рекреационной зоны малоэтажной застройки и защиты её от интенсивной транспортной развязки г. Тюмени.

Сосна обыкновенная, лесовозобновление, залежь, подрост, стена леса, фитоценоз, тип леса

Короткий адрес: https://sciup.org/147251545

IDR: 147251545 | УДК: 630*182.21 | DOI: 10.15393/j2.art.2025.8423

Текст научной статьи Возобновление сосны на необрабатываемых залежах

На естественное возобновление сосны обыкновенной Pinus sylvestris L. влияют различные факторы: почвы, климатические особенности, удалённость стены леса как источника обсеменения, рельеф и его экспозиция. По влиянию данных факторов сделаны некоторые выводы следующими авторами.

Возобновление может проходить как на площадях, пройденных пожарами разного вида и силы, на вырубках, так и на необрабатываемых залежах и пашнях. Подрост сосны на вырубках, в основном, приурочен к супесям и лёгким суглинкам, при этом установлена высокая обратная корреляция численности подроста сосны с «утяжелением» гранулометрического состава почв от супеси к среднему суглинку. На почвах легко-и среднесуглинистых сóсны значительно меньше, в составе подроста господствуют берёза и осина [1].

Оптимальная лесовозобновительная среда формируется после верхового пожара вблизи источников обсеменения. Новому поколению древесной породы, в отсутствие конкурентного давления, легче адаптироваться к изменённому экологическому режиму местообитания [2]. Низовые пожары не уничтожают полностью семенной фонд сосны. Защита семян от перегрева обеспечивается кроющими чешуями шишек. Семена лучше защищены от воздействия пожара в крупных шишках, что можно рассматривать как одну из адаптаций сосны к периодическому пирогенному влиянию [3]. На четвёртый год после пожара в повреждённых огнём сосновых насаждениях на неразработанных гарях наблюдается успешное естественное возобновление материнской породой — сосной, а также лиственными видами — берёзой и осиной [4], [5].

Всходы и развитие сеянцев на территории могут быть лимитированы наличием выпасаемых и диких животных. Копытные являются ключевым фактором лесовозобновления, они приводят к снижению роста и выживаемости подроста, а также изменениям в растительных сообществах в пользу видов, которые менее привлекательны или более устойчивы к поеданию [6].

Высота над уровнем моря оказывает значительное влияние на климат и видовой состав каждого типа леса (т. е. вариацию функциональных признаков и доминирующих видов) [7]. На участке с меняющимися типами лесорастительных условий от А1—2 до В2 выстраивается экологический ряд: верхняя часть склона представлена суховатым бором, средняя часть склона — свежим бором и нижняя часть склона — свежей суборью. Из-за разного распределения влаги по склонам в нижней части склона влагообеспеченность значительно лучше [8], соответственно больше доля жизнеспособных экземпляров сосны.

Заброшенные пахотные земли, антропогенные опушки со временем подвергаются естественной регенерации, что приводит к восстановлению различных видов растений [9].

2. Материалы и методы

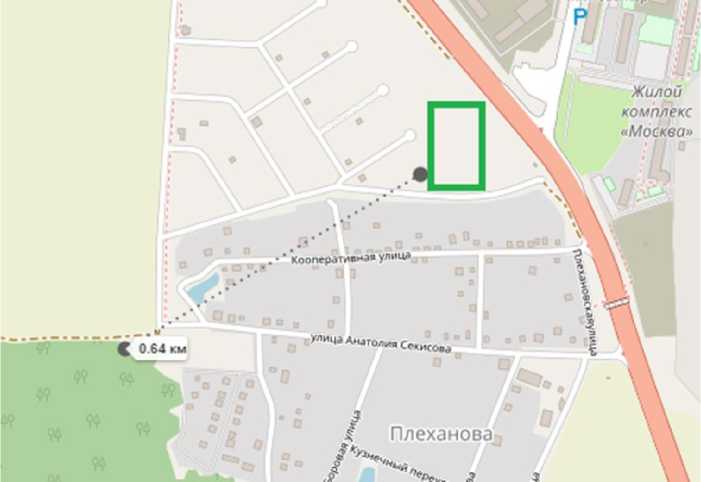

Объект исследований находится в лесостепной зоне, подзоне северной лесостепи. Полевые материалы были собраны в 2024 г. на пашне, выведенной из сельхозоборота в 2017 г. Ретроспективные исследования показали, что междуречье рек Пышмы и Туры до основания г. Тюмени и в первые девятилетия его существования занимал сосновый бор. С ростом города и развитием сельского хозяйства в регионе изучаемый плакор постоянно был в сельхозобороте и возможности возобновлению сосны не было. С 1959 г. эти пашни принадлежали и обрабатывались учебно-опытным хозяйством аграрного университета путём интенсивной системы земледелия с применением минеральных удобрений. Территориально возобновившийся массив находится на северной окраине р. Плеханова г. Тюмени, примыкая к объездной автодороге (см. рисунок). Таким образом, демутация данной территории весьма интересна, возникший сосновый лес должен остаться и служить естественным экраном для защиты новой малоэтажной застройки от влияния интенсивной объездной автодороги города. Лесовосстановительный процесс начался, а успешность и завершённость его требует изучения.

Рисунок. Ситуационный план объекта исследований [рисунок автора]

Figure. Situational plan of the research object

Подрост сосны изучался на возникшем фитоценозе без создания лесных культур и следов лесных пожаров. Методика учёта естественного возобновления заключалась в закладке 4 учётных площадок размером по 400 м2, равномерно размещённых по территории [10].

На учётных площадках проводился сплошной перечёт подроста, включая лиственные породы, описывался каждый фитоценоз. Измеряли высоту подроста и окружность ствола, расчетным путём определяли диаметр с округлением до ± 0,1 см. Почвы — серые, лесные, оподзоленные. Сведения о травянистых растениях получены из флористических баз данных [23].

3. Результаты

В формировании нового фитоценоза значительную роль играют сохранившиеся материнские особи или стена существующего леса. В 0,64 км от объекта исследований присутствует взрослый массив соснового леса (Плехановский бор) с хорошей генеративной способностью. Направление ветра, в основном, с юго-запада (18,7 %) и запада (22,9 %) — со стороны бора [11], что способствует распространению семян сосны обыкновенной в сторону изучаемого фитоценоза.

В Плехановском бору преобладают сосняки преимущественно травяных групп типов леса, но имеются и небольшие фрагменты зеленомошников. Представлены также смешанные сосново-берёзовые и берёзовые леса зонального типа с богатым разнотравным покровом [12].

Пульсирующий характер естественного возобновления предопределён климатическими особенностями, прежде всего динамикой прихода осадков. Популяционные всплески согласованы с глобальными природными процессами, массовое появление всходов и самосева сосны обыкновенной в границах лесостепной и степной зон является следствием оптимизации гидротермического режима лесных экосистем во время активизации циклонической деятельности Атлантики. Засушливые периоды со снижением количества выпадающих осадков приводят к формированию экологических барьеров, определяющих длительность цикла возобновления и дискретность возрастных спектров ценопопуляций во времени [13]. Особенно сильно засушливые периоды влияют на выровненных водоразделах, где недостаток влаги усиливается дренирующей ролью рек. Исследуемая территория находится на 100 м над уровнем моря и от неё рельеф снижается в разные стороны к пойменным рекам Пышма и Тура.

Проведённые исследования показали, что наибольшее количество подроста — это пятилетние особи, их доля на учётных площадках составляет 47,5 % (см. фото). Данный подрост взошёл в 2019 г., анализ погодных условий показывает, что в том году в Тюмени выпало наибольшее количество осадков (518 мм/год) с момента, как пашня перестала обрабатываться. Сумма осадков за период активных температур ( t > 10 °C) в 2019 г. превысила среднемноголетнее значение на 27 % (таблица 1).

Несмотря на то что в 2020 г. сумма осадков за вегетационный период почти соответствовала многолетнему значению и была меньше, чем в предыдущие 3 года, количество четырёхлетнего подроста составило 32,5 %. Это объясняется суммой активных температур в этот год, погода была благоприятной для развития самосева.

Таблица 1. Количество осадков, выпавших за период активных температур

Table 1. The amount of precipitation during the period of active temperatures

|

Год |

Количество осадков по месяцам, мм |

Сумма осадков за период активных температур ( t > 10 °C), мм |

Возраст подроста на момент исследования, лет |

Доля подроста данного возраста в фитоценозе, % |

||||

|

Май |

Июнь |

Июль |

Август |

Сентябрь |

||||

|

2017 |

65 |

107 |

65 |

46 |

41 |

324 |

7 |

2,5 |

|

2018 |

82 |

58 |

51 |

109 |

14 |

314 |

6 |

12,5 |

|

2019 |

40 |

81 |

102 |

70 |

46 |

339 |

5 |

47,5 |

|

2020 |

51 |

66 |

19 |

54 |

74 |

264 |

4 |

32,5 |

|

2021 |

5 |

23 |

50 |

20 |

24 |

122 |

— |

— |

|

2022 |

94 |

59 |

66 |

56 |

11 |

286 |

— |

— |

|

2023 |

1 |

88 |

55 |

21 |

9 |

174 |

— |

— |

|

Среднемноголетнее значение (2013—2022 гг.) [14] |

245 |

|||||||

Фото. Возобновление сосны обыкновенной на бывших сельхозугодиях [фото автора]

Photo. Regeneration of Scots pine on former farmland

Несомненно, интересными получились данные по подросту, возраст его 6 лет и 7 лет. Казалось бы, сельскохозяйственные угодья в последний раз были убраны осенью 2016 г., весной 2017 г. пашня свободна от культуры и пока что от массовых сорняков, семена сосны могли успешно взойти и развиваться, т. к. осадков было выше среднемноголетнего значения. Однако доля семилетнего подроста составила всего 2,5 %, а шестилетнего — 12,5 %. Данное обстоятельство объясняется семеношением самой стены леса в эти годы. В некоторые годы на юге Тюменской области весной, когда стробилы на деревьях уже образовались, возвращаются очень сильные заморозки, которые убивают пыльцу. Также семенные годы сосны наступают с периодичностью 3—5 лет [15].

В настоящее время в фитоценозе годовалого, двух- и трёхлетнего подроста нет. Это объясняется тем, что обильный травянистый покров выступает лимитирующим фактором всходов и развития сосны. Бывшая пашня за 8 лет без обработки сначала была покрыта сорными растениями, которые уже вытеснены более ценными видами трав. На средневозрастной залежи малоценная растительность формирует дернину толщиной 8—12 см [16], которая мешает всходам сосны. К тому же по мере увеличения проективного покрытия живого напочвенного покрова ухудшаются условия возобновления и роста сеянцев древесных пород [17]. Видовой состав травянистых растений представлен в таблице 2.

Состав травянистого покрова не отличается разнообразием экологических групп, таким образом растения-индикаторы указывают на мезотрофные и мезофитные лесорастительные условия. Такое фитоценотическое разнообразие и экотонное местообитание обуславливают оптимальные условия для сосны обыкновенной.

Таблица 2. Экологические группы травянистых растений

Table 2. Ecological groups of herbaceous plants

|

Название русское, латинское |

Тип местообитания / обилие по шкале Друде |

Отношение к трофности |

Отношение к влаге |

Вид характерен для группы типов лесных участков (трофотоп) |

|

Валериана лекарственная Valeriana officinalis L. |

рудеральное sp |

эвтроф |

мезофит гигрофит |

С |

|

Горошек мышиный Vicia eracca L. |

рудерально-сегетальное cop3 |

мезотроф |

мезофит |

С |

|

Зверобой обыкновенный Ну-pericum perforatum L . |

рудеральное sp |

мегатроф |

ксеромезофит |

С и D |

|

Кипрей узколистный (Иван-чай) Chamaenerion angustifolium L. |

рудерально-сегетальное cop1 |

мегатроф |

мезофит |

С |

|

Клевер луговой Trifolium pretense L. |

рудерально-сегетальное cop3 |

мезотроф |

мезофит |

В и С |

|

Клевер гибридный (розовый) Trifolium hybridum L. |

рудерально-сегетальное cop2 |

мезотроф |

мезофит |

|

|

Клевер ползучий Amoria repens (L.) C. Presl |

рудерально-сегетальное cop1 |

эвтроф |

мезофит |

|

|

Чина луговая Lathyrus pratensis L. |

пасквальное sp |

олиготроф мезотроф |

мезофит |

|

|

Молочай огородный (бутерлаковый) Euphórbia peplus |

сегетальное sp |

мезотроф |

мезофит |

|

|

Мелколепестник канадский Conyza canadensis L. |

сегетально-рудеральное sol |

олиготроф мезотроф |

гигромезофит |

А, В, С |

|

Пастернак посевной Pastinaca sativa L. |

рудеральное sp |

мегатроф |

мезофит |

|

|

Подмаренник мягкий Galium mollugo L. |

рудеральное sp |

мегатроф |

мезофит |

|

|

Тысячелистник обыкновенный Achillea millefolium L. |

рудеральное cop2 |

олтиготроф мезотроф |

мезофит |

А, В, С |

|

Тимофеевка луговая Phleum pratense L. |

пасквальное sol |

мезотроф |

мезофит |

С |

|

Ястребиночка обыкновенная (волосистая) Pilosella officinarum |

рудеральное sp |

мезотроф |

ксеромезофит |

|

|

Мать-и-мачеха обыкновенная Tussilago farfara L. |

рудерально-сегетальное cop3 |

олиготроф мезотроф |

мезофит |

|

|

Одуванчик лекарственный Taraxacum officinale Wigg. |

рудерально-сегетальное cop3 |

мезотроф |

мезофит |

Присутствие рудеральных и рудерально-сегетальных видов доказывает процесс зацелинивания этих залежных земель, вместе с тем присутствие сегетальных и сегетально-рудеральных видов говорит о небольшом возрасте залежи [18].

Самосев сосны и ели часто встречается на участках, занятых кипреем ( Chamaenerion angustifolium L.), покров из кипрея защищает молодые всходы сосны от неблагоприятного влияния высоких и низких температур. Густой покров кипрея отрицательно влияет на рост сеянцев. Оценка обилия данного вида в изучаемом фитоценозе по шкале Друде

— cop 1 (copiosus, довольно много), среднее покровное покрытие 30—40 %. В настоящее время подрост сосны формирует фитоценотический горизонт своими кронами и не конкурирует с высокими травянистыми растениями, такими как кипрей, пастернак. Ввиду того, что хозяйственно ценные хвойные породы, в основном, виоленты, скорее всего, сосна не уступит позиций в формирующемся фитоценозе. Если травянистые растения соотнести со стратегиями жизни Грайма (1979), 53 % из них относятся к виолентам-патиентам, которые часто являются эдификаторами в растительном сообществе, определяющими его мезофитные особенности.

Анализ подроста на учётных площадках показал, что возобновление сосны редкое, т. к. густота подроста в среднем составила 1,4 тыс. шт./га, при встречаемости 0,65 экз. на 5 м2 (таблица 3). Как правило, в подобных исследованиях достоверная корреляция между количеством подроста и величиной проективного покрытия живого напочвенного покрова не выявляется [19].

Таблица 3 . Показатели возобновления сосны обыкновенной

Table 3. Indicators of Pinus sylvestris L. regeneration

|

Номер учётной площадки |

Густота, тыс. шт./га |

Встречаемость, экз. на 5 м2 |

Средняя высота, см |

Средний диаметр основания ствола, см |

|

1 |

1,3 |

0,9 |

113,3 |

3,1 |

|

2 |

1,4 |

0,7 |

110,5 |

2,6 |

|

3 |

1,7 |

0,8 |

109,6 |

3,0 |

|

4 |

1,2 |

0,5 |

111,9 |

4,5 |

|

Среднее |

1,4 |

0,65 |

111,3 |

3,3 |

Редкое естественное возобновление леса считается при густоте подроста до 2 тыс. шт./га и встречаемости не более 1 экз. на 5 м2. Наилучшим образом естественное возобновление сосны идёт на расстоянии до 20 м от стены леса, при этом обеспечивается количество подроста в среднем около 3 тыс. шт./га [20]. Исследуемые учётные площадки располагаются на расстоянии около 640 м от стены леса. В самом Плехановском бору возобновление характеризуется благонадежным подростом основной породы — сосны обыкновенной, густота которого составляет 14 тыс. шт./га [21].

4. Обсуждение и заключение

Всходы сосны обыкновенной появляются только в течение первых 4 лет после вывода пашни из сельхозпользования, последующие всходы и развитие самосева лимитируются обильной травянистой растительностью и формируемой ею дерниной.

Вследствие удалённости стены леса на 640 м от территории обсеменения отмечается редкое естественное возобновление сосны, т. к. густота подроста в среднем составила 1,4 тыс. шт./га.

Наибольшее количество всходов и дальнейшее их развитие происходит, когда сумма осадков за период активных температур превышает среднемноголетние значения.

Фитоценотический горизонт уже сформирован кронами и ввиду того, что сосна виолентна, скорее всего, в последующем она не уступит позиций в формирующемся фитоценозе.

На участках земель, не покрытых лесом, где отсутствуют единичные источники обсеменения, но к которым примыкает стена леса соснового насаждения, необходимо проводить содействие естественному возобновлению леса путём минерализации почвы под год обильного семеношения и борьбу с конкурентной травянистой растительностью. Обработка снежного покрова в зимний период путём образования борозд накануне массового опадения семян сосны содействует естественному лесовосстановлению и повышает эффективность лесовозобновления [22].

В лесостепной зоне Сибири преобладают вторичные березняки, являясь объективным критерием нерационального лесопользования, поэтому подобные возобновившиеся массивы увеличивают долю хвойных лесов в регионе.