Возраст, функциональные особенности и каменная индустрия эоплейстоценовой раннепалеолитической стоянки Родники 1 в Западном Предкавказье

Автор: Щелинский В.Е.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Каменный век проблемы, материалы, открытия (к 20-летию отдела археологии каменного века ИА РАН)

Статья в выпуске: 235, 2014 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены и интерпретируются доказательства, полученные в результате сложных исследований, проведенных на нижнем палеолитическом участке Родники 1, относящихся к периоду эоплейстоцена (1,6-1,2 млн.). Родники 1 является одним из эталонных археологических объектов для раннего нижнепалеолита западной предкавказской зоны и Азовского моря. Автор приходит к выводу, что литейная промышленность сайта принадлежит к отдельному таманскому варианту Олдована.

Ранний палеолит, олдован, эоплейстоцен, западное предкавказье, таманский полуостров, стоянка родники 1, комплексные исследования

Короткий адрес: https://sciup.org/14328650

IDR: 14328650

Текст научной статьи Возраст, функциональные особенности и каменная индустрия эоплейстоценовой раннепалеолитической стоянки Родники 1 в Западном Предкавказье

Предисловие

К эоплейстоценовым раннепалеолитическим памятникам Кавказа и прилегающих к нему территорий до недавнего времени относились стоянка Дманиси в Южном Закавказье ( Dzaparidze et al. , 1992) и местонахождение Цимбал на Таманском полуострове в Западном Предкавказье ( Верещагин , 1957). Оба этих памятника имеют исключительно важное значение, так как они ясно показали, что первоначальное заселение людьми Кавказского региона произошло уже в глубочайшей древности – более 1 млн л. н.

Особенно интересна стоянка Дманиси, содержащая, наряду с архаичной каменной индустрией, разнообразную териофауну и костные остатки древнейших людей. Изучение ее доставило исключительно ценную информацию о начальном этапе развития человека и культуры.

Эта стоянка находится в Южном Закавказье в горной лесистой местности на юго-востоке Грузии и располагается на высоком мысе, образованном слиянием рек Пинезаури и Машавера, на высоте около 1 000 м над уровнем моря ( Ниора-дзе М., Ниорадзе Г. , 2010).

Стоянка является многослойной. Культуросодержащие слои, общей мощностью до 4 м, залегают на базальтовой лаве и в основном представляют собой отложения речного генезиса. Выделяются два комплекса с культурными остатками: нижний комплекс (LFC), включающий слои VI–III (= TF, B1a, B1b), и верхний комплекс (UFC), к которому отнесен слой II (= B2b). Эти комплексы разделяет 15–20-сантиметровый слой (B1c) без культурных остатков ( Džaparidze et al. , 1989; Gabunia et al. , 1999; 2000; Jőris , 2008). Культурные остатки, равно как и кости млекопитающих, на стоянке в большой части переотложены. Только в нижнем комплексе они залегают в более или менее ненарушенном положении, хотя и здесь культурные остатки были отчасти перемещены в результате проседания подстилающего базальта ( Jőris , 2008).

Нижняя временная граница стоянки точно установлена радиометрической датировкой коренного базальта и вулканического пепла из нижнего комплекса культурных остатков, а также палеомагнитными исследованиями отложений. По этим данным, возраст стоянки составляет 1,7–1,8 млн лет и она относится к концу палеомагнитного эпизода Олдувей ( Schmincke, Bogaard , 1995; Gabunia et al. , 2000; de Lumley et al. , 2002; Jőris , 2008).

Фауна обоих комплексов культурных остатков соответствует позднему вил-лафранку, что подтверждает датировку стоянки. Фаунистические остатки указывают на большое разнообразие палеоландшафтов. Однако в целом состав фауны свидетельствует, что в окрестностях стоянки произрастали средиземноморские леса, в которых было много оленей, и вместе с тем были широко распространены открытые степные пространства саванного типа с такими обитателями, как Mammuthus (Archidiskodon) meridionalis (типичная форма) , Equus stenonis , E.cf. altideus, Antilopini indet и другими. Климат был теплым и умеренно влажным ( Gabunia et al. , 2000; Lordkipanidze et al. , 2007; Bar-Yosef, Belmaker , 2011; Kahlke et al. , 2011).

Особую значимость стоянке Дманиси придают найденные на ней, совместно с костями млекопитающих и каменными изделиями, костные остатки древнейших людей. Как показали исследования, дманисские гоминиды, несмотря на некоторые морфологические особенности, родственны древнейшим гоминидам Африки и принадлежат к группе Homo habilis – H. ergaster – H. erectus. Представители этой группы стали, по сути, первыми выходцами из Африки, заселившими некоторые районы южной Евразии почти 2 млн л. н. ( Agusti, Lordkipanidze , 2011).

Каменная индустрия этой стоянки в обоих комплексах одинакова ( Jőris , 2008; Ниорадзе М., Ниорадзе Г. , 2010). Ее отличительными особенностями являются использование исключительно местного сырья в виде речных галек различных пород, простота орудий и примитивная технология их изготовления. По этим признакам она сопоставляется с наиболее ранними восточноафриканскими индустриями, в частности Олдувайского ущелья в Восточной Африке, и относится к олдовану ( Justus, Nioradze , 2000; Gabunia et al. , 2000; 2001; Vekua et al. , 2002).

А де Люмлей с соавторами относит ее к преолдовану ( de Lumley et al. , 2005; 2009). По мнению О. Йориса, она представляет собой типичную олдованскую индустрию нуклеуса и отщепа с незначительным количеством модифицированных орудий ( Jőris , 2008).

Местонахождение Цимбал находится значительно севернее Дманиси – в Западном Предкавказье, на Таманском полуострове, у станицы Сенной Краснодарского края. Оно было открыто еще в 1940-е гг. ( Верещагин , 1957), но до сих пор остается почти неисследованным, поскольку считается не вполне достоверным археологическим памятником ( Любин , 1970; 1984). Действительно, на этом местонахождении пока не найдены каменные изделия в четких стратиграфических условиях. Однако на нем палеонтологом Н. К. Верещагиным были обнаружены не менее важные и показательные артефакты, свидетельствующие о деятельности первобытных людей, а именно обломки костей млекопитающих с несомненными признаками искусственного раскалывания. Важно то, что эти обломки костей залегали in situ в одном слое с многочисленными и хорошо определимыми костными остатками ископаемых млекопитающих.

Фауну местонахождения (по результатам исследований Н. К. Верещагина) составляют следующие млекопитающие: таманский волк ( Canis tamanensis Ver. ), пантера ( Panthera sp. ), таманский бобр ( Castor tamanensis Ver. ), бобр трогонте-рий ( Trogontherum cuvieri Fischer ), таманский слон ( Archidiskodon tamanensis ), кавказский эласмотерий ( Elasmotherium caucasicum Boris ), этрусский носорог ( Rhinoceros cf. etruscus Fals. ), таманская лошадь ( Equus cf. süssenbornensis Wüs-ti ), таманский кабан ( Sus tamanensis Ver. ), восточносредиземноморский верблюд ( Paracamelus cf. kujalnikensis Khomenko ), сложнорогий олень ( Eucladoceros sp. ), гигантский олень ( Megaceros sp. ), таманский оленелось ( Tamanalces caucasicum Ver. ), олени, ближе не определимые ( Cervidae ), газель ( Gasella sp. ), лесная антилопа ( Tragelaphus sp. ), короткорогий зубр ( Bison cf. schötensacki Freud ).

Все эти таксоны характерны для таманского фаунистического комплекса эоплейстоцена, и, по мнению Н. К. Верещагина, они указывают на теплый климат и почти субтропические природные условия ( Верещагин , 1957). Вместе с тем изучение микротериофауны свидетельствует скорее об умеренном климате и развитии в окрестностях местонахождения остепненных биотопов ( Тесаков и др. , 2012).

Поиском каменных изделий на местонахождении Н. К. Верещагин, судя по всему, не занимался. Однако открытием Н. К. Верещагина заинтересовался А. А. Формозов. В 1957 и 1962 гг. ему удалось найти на месте обнажения костеносного слоя два древнепалеолитических изделия: сильно патинизированный и выветрелый отщеп из коричневой окремненной породы и дисковидное изделие, изготовленное из сходного материала ( Формозов , 1962).

Конечно, о местонахождении Цимбал с археологической точки зрения известно пока немного. Необходимы исследования с целью поиска на нем ненарушенного культуросодержащего слоя. Тем не менее уже сейчас это местонахождение имеет широкую известность и прочно вошло в список древнейших раннепалеолитических памятников Евразии, датируемых в интервале 1,5–0,78 млн л. н. ( Bosinski , 1996).

За последние 10 лет в Кавказском регионе открыто значительное количество новых раннепалеолитических стоянок, датируемых эоплейстоценом.

На вулканическом Лорийском плато в Армении обнаружены стоянки Ка-рахач и Куртан, имеющие абсолютные датировки. Согласно этим датировкам, наиболее древней является стоянка Карахач. На ней обнаружены только каменные изделия из местного вулканического сырья, залегавшие в вулканическом пепле и в нижележащей пачке пролювиально-делювиальных отложений. Для слоя вулканического пепла получены даты по U/Pb: 1,942 ± 0,046, 1,804 ± 0,030 и 1,750 ± 0,020 млн л. н. ( Presnyakov et al. , 2012; Беляева, Любин , 2013). Для подстилающей пачки отложений также имеется датировка по U/Pb: 1,947 ± 0,0045 млн л. н. (слой 7, содержащий вулканический пепел) ( Беляева, Любин , 2013). Индустрия из этой пачки отложений интерпретируется как ран-неашельская. С культурной атрибуцией находок из слоя вулканического пепла исследователям пока не все ясно (Там же). Хотя и их они склонны считать ран-неашельскими ( Беляева , 2011; Presnyakov et al. , 2012).

Стоянка Куртан находится в 30 км от Карахача. Как и Карахач, она была обнаружена при обследовании стенок карьера ( Любин, Беляева , 2010). Толща отложений, включающая культуросодержащие слои стоянки, имеет мощность 15–20 м и состоит из пачки супесчано-суглинистых отложений с горизонтами почвообразования, слоя пемзового песка и подстилающих эти слои долерито-вых базальтов. Выделены 5 литологических слоев. Подстилающий культуросодержащие слои пемзовый песок (слой 5) имеет две U/Pb даты: 1,496 ± 0,021 и 1,495 ± 0,026 млн л. н. и одну 39 Ar/40 Ar дату 1,432 ± 0,028 млн л. н. ( Беляева , 2011; Presnyakov et al. , 2012). По данным предварительных палеомагнитных исследований, толща отложений на стоянке характеризуется в целом отрицательной полярностью, за исключением слоя 3, имеющего прямую намагниченность, сопоставляемую предположительно с эпизодом Харамильо ( Беляева, Любин , 2013).

Культурные остатки, преимущественно каменные изделия, обнаружены в слоях 2–4. Сырьем для изделий всех слоев служили местные породы камня – риолит, базальт и некоторые другие вулканические породы. Из приносного сырья (вероятно, андезита) изготовлено лишь ручное рубило из 2 слоя ( Беляева , 2011). Каменные изделия из этого слоя относятся к среднему ашелю, тогда как археологический материал слоев 3 и 4 считается раннеашельским (Там же). Правда, в более поздней публикации материалы и этих слоев стоянки интерпретируются как среднеашельские ( Беляева, Любин , 2013).

Эоплейстоценовые стоянки с другими культурными традициями каменной индустрии выявлены Х. А. Амирхановым на Северо-Восточном Кавказе, в горном Дагестане. Эти стоянки (Айникаб I и II, Мухкай I и II, Гегалашур I-Ш) образуют компактную группу и залегают в одной толще отложений, слагающих верхнюю часть водораздела рек Акуша и Усиша высотой около 1 600 м над уровнем моря (Амирханов, 2007). Мощная толща отложений (около 80 м) представляет собой переслаивание бассейновых осадков с аллювиальными гравийно-галечными и валунно-галечными наносами и выделяется в ранге акушинской свиты. Нижняя и верхняя части этой свиты отложений характеризуются обратной полярностью. В средней части ее выявлен горизонт прямой полярности пород, уверенно интерпретируемый как Харамильо (около 1 млн л. н.). В общем объеме эта свита по совокупности геологических, литолого-минералогических, палеонтологических и палеомагнитных данных коррелируется почти со всем апшероном Каспийского бассейна и датируется в интервале 1,8–0,8 млн л. н. (Чепалыга и др., 2012).

В настоящее время больше изучены многослойные стоянки Айникаб I и Мухкай II. На стоянке Айникаб I фиксируется 13 культуросодержащих слоев, или горизонтов. В самом нижнем из них выявлены остатки кострища ( Амирханов и др. , 2013). На стоянке Мухкай II зафиксировано 29 культуросодержащих слоев ( Амирханов и др. , 2012). В одном из них, залегающем in situ на глубине 34 м, наряду с каменными изделиями имеется хорошая фауна крупных млекопитающих, изученная в настоящее время М. В. Саблиным ( Саблин и др. , 2013). В составе фауны выделены травоядные: лошадь Стенона ( Equus stenonis ), сложнорогий олень ( Eucladoceros senezensis ), антилопы ( Gazello-spira torticornis и Gallogoral meneghinii ), жираф ( Palaeotragus priasovicus ), южный слон ( Archidiskodon meridionalis ) (по фрагменту бедренной кости) – и представители хищников: саблезубая кошка ( Megantereon cultridens ), гиена ( Pliocrocuta perrieri ), этрусский волк ( Canis etruscus ) и лисица ( Vulpes alope-coides ) . Преобладают остатки лошадей и оленей. Данное сообщество указывает в основном на открытые и полуоткрытые ландшафты саванного типа и позволяет предварительно датировать этот культуросодержащий слой в интервале 2,1–1,76 млн л. н. ( Саблин и др. , 2013). Отмечается сходство фауны Мухкая II с фауной Дманиси, что может свидетельствовать о синхронности этих стоянок ( Амирханов и др. , 2012).

Публикации археологических материалов дагестанских раннепалеолитических стоянок пока предварительные и отрывочные. По мнению Х. А. Амирханова, индустрии этих стоянок соответствуют показателям технокомплекса чоппера и пика, поскольку и та и другая категории орудий представлены в инвентаре стоянок и определяются как олдованские ( Амирханов , 2007).

Большой неожиданностью стало открытие новых эоплейстоценовых местонахождений севернее Кавказа – в Предкавказье.

В Центральном Предкавказье таким местонахождением является Жуков-ское. Памятник расположен на Ставропольской возвышенности, на правом берегу р. Томузловка, около хутора Жуковский на высоте примерно 300 м над уровнем моря. Выявить его позволило обследование Х. А. Амирхановым местного карьера в 1977 г. Изучение местонахождения началось в 2003 г. (Деревянко и др., 2006). В процессе расчистки разреза найдено всего несколько изделий из кремня, вероятно нуклеус из гальки, остроконечное прокалывающее орудие и чешуйка. Обнаружены они в галечно-гравийных прослоях пачки 7 (Derevyanko et al., 2010; Agadjanian, Shunkov, 2010). Выше по разрезу в пачке 6 в результате промывки песчаных отложений были выявлены костные остатки мелких млекопитающих, относящихся к 13 таксонам. Важное биостратигра-фическое значение имеют насекомоядные и грызуны. Среди насекомоядных доминирует крот (Talpa minor), представлены также землеройки Blarinoides и Drepanosorex, характерные на Русской равнине для интервала среднего-позд-него плиоцена (Derevyanko et al., 2010). Наиболее показательны грызуны, от- носящиеся к корнезубым полевкам родов Promimomys и Mimomys. Отсутствие в составе этой фауны некорнезубых полевок позволяет установить ее верхний возрастной предел на уровне палеомагнитного эпизода Олдувей. Соответственно, возраст археологических находок местонахождения оценивается приблизительно в 2 млн лет (Derevyanko et al., 2010; Agadjanian, Shunkov, 2010). Надо, однако, подчеркнуть, что археологический материал местонахождения пока очень мал и непредставителен.

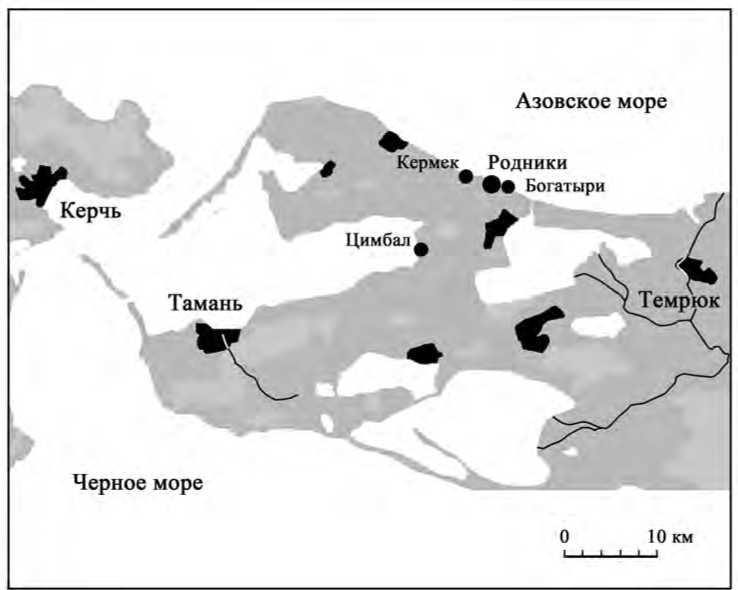

Важные стратифицированные стоянки эоплейстоценового возраста открыты в 2002–2008 гг. в Западном Предкавказье (Богатыри / Синяя Балка, Родники 1–4 и Кермек). Эти стоянки сосредоточены на северном (азовском) берегу Таманского полуострова (рис. 1; цв. илл. I) и, как в горном Дагестане, располагаются поблизости одна от другой, образуя компактную группу ( Щелинский , 2010). Исследование их фактически только начато. Однако уже сейчас не вызывает сомнений, что они имеют эоплейстоценовый возраст и тем самым принадлежат к начальной поре раннего палеолита. Каменные индустрии стоянок неашель-ские (доашельские) и выглядят более развитыми по сравнению с олдованской (преолдованской) индустрией стоянки Дманиси в Южном Закавказье. При этом, судя по биостратиграфическим и палеомагнитным данным, стоянки являются

Рис. 1. Расположение раннепалеолитической стоянки Родники 1 на Таманском полуострове разновременными и относятся к разным этапам эоплейстоцена, охватывая хронологический интервал 2,1–1,2 млн л. н. (Shchelinsky, Dodonov et al., 2010; Shche-linsky et al., 2010). Это весьма существенное обстоятельство, так как появляется возможность исследовать динамику развития культуры и природной среды на начальном этапе развития человеческого общества в конкретном географическом регионе на Юге России.

Открытие и начавшиеся исследования новых эоплейстоценовых стоянок во многом меняют наши представления о характере развития культуры в раннем палеолите Кавказа и Предкавказья. Однако сдерживает исследования отрывочность публикаций новых материалов. Предлагаемая статья призвана отчасти восполнить этот пробел. В ней публикуются и интерпретируются некоторые данные об эоплейстоценовой стоянке Родники 1, являющейся одним из опорных местонахождений древнейшего раннего палеолита Западного Предкавказья и Приазовья.

Геологические условия залегания, возраст и палеогеографическое окружение стоянки Родники 1

Стоянка Родники 1 располагается на Азовском побережье Таманского полуострова, в 25 км к западу от г. Темрюка и в 500 м к северу от пос. За Родину Темрюкского района Краснодарского края (координаты: 45° 21′ 408″ с. ш., 37° 06′ 317″ в. д.). Она находится всего в нескольких десятках метрах к западу от стоянки Богатыри / Синяя Балка (цв. илл. I). Однако, в отличие от нее, сохранилась in situ и залегает в ясных геологических условиях.

Открыта она была в 2004 г. В. Е. Щелинским при участии С. А. Кулакова и В. В. Цыбрия.

Стоянка располагается на склоне морского берега, сильно разрушенного оползнями, захватившими и часть стоянки. В некоторых местах в момент открытия стоянки можно было видеть оползшие вниз по склону крупные блоки отложений, содержащие культуросодержащий слой. Выше по склону культуросодержащий слой перекрыт более чем 10-метровой толщей отложений. Поэтому площадь стоянки установить невозможно. С западной стороны к ней примыкает стоянка Родники 2, а с северной – стоянка Родники 3.

Полевые исследования стоянки были проведены с помощью расчистки 2004 г., раскопа 2005 г., раскопа 1 2007 г. и раскопа 2 2007–2009 гг.

Раскоп 2 был основным. Он был поставлен за пределами оползневой зоны в верхней части берегового склона – на высоте около 30 м над уровнем моря. Полный стратиграфический разрез был получен в 2008 г. на южной стенке раскопа, в котором зафиксированы следующие отложения (сверху вниз):

Мощность, м

-

1. Гумусированный слой современной почвы. Суглинок темно-серый песчанистый, с корнями растений и кротовинами, заполненными серым и желтым песком. Переход к нижележащему слою

-

2. Песок неоднородный, рыхлый, серый и желтый, пронизан кротовинами (делювий). Нижний контакт очень неровный, с глубокими эрозионными карманами, мощность

-

3. Песок плотный, ненарушенный, желто-серый, косо-и горизонтально слоистый («зеброидный»), состоит из чередующихся разноокрашенных прослоек, местами с кротовинами. Переход к нижележащему слою отчетливый, неровный................................................................................................. 0,6–2,95

-

4. Галечник рыхлый, слабоокатанный, с глыбами до 20–25 см

-

5. Гравий плотный, ожелезненный, слабоокатанный, с серокоричневым песком, мелкими окатышами серой глины и тонкими прослойками светло-серого алеврита. Гравийные зерна из доломита выветрелые и ломкие. Слой прослеживается в западной части стенки (кв. 94–95/55), в восточном направлении выклинивается. Контакт с нижележащим слоем

-

6. Галечник рыхлый, слабоокатанный, слоистый, от мелкого (2–3 см) до крупного (10–15 см), с валунчиками и глыбами доломитов до 30–35 см в поперечнике, окатышами серой глины и серым песчано-гравийным заполнителем. Местами содержит мелкие линзы желтовато-серого и светло-серого песка. В западной части разреза (квадраты 94–95/55) постепенно выклинивается и замещается желто-серым песком. Обломочный материал представлен доломитами, обломки выветрелые и ломкие.

постепенный........................................................................................... 0,08–0,1

неравномерная........................................................................................ 0,45–1,0

В восточном и северном направлении слой становится тоньше из-за размыва его в древности склоновыми процессами.

в поперечнике, многочисленными окатышами зеленовато-серой и желтовато-коричневой глины и серым песчано-гравийным заполнителем. Обломочный материал представлен исключительно доломитами. Обломки выветрелые, часто ломкие. Переход к нижележащему слою четкий лишь в западной части стенки (кв. 94–95/55). Восточнее этих квадратов контакт с нижележащим слоем менее отчетливый........................................................................ 0,1–0,25

отчетливый............................................................................................. 0,1–0,3

В нижней части слоя, особенно на контакте с нижележащим слоем, встречаются фрагменты раковин дрейссен и унионид.

Аналогичен галечнику слоя 4. Слой залегает на неровной поверхности темно-серой грязевулканической глины, наклоненной под значительным углом на юго-запад......................... 0,4–0,45

В представленном разрезе, типичном для стоянки, выделяются три генетически различных пачки отложений. Верхняя пачка представлена делювиальными отложениями со слабо развитой современной почвой (литологические слои 1 и 2). Ниже следует толща желтых и желто-серых («зеброидный») слоистых прибрежно-морских песков (литологический слой 3), перекрывающая базальную пачку субаквальных отложений (литологические слои 4–6), состоящую из двух маломощных слоев слабоокатанных галечников, разделенных слоем гравия. (5 слой). Надо сказать, что этот слой гравия прослеживался только на нескольких квадратах вблизи южной и западной стенок раскопа. На большей же части раскопа он отсутствовал, и галечники слоев 4 и 6 сливались в один нерасчленимый слой. Слои базальной пачки, несомненно, представляют собой пляжевые отложения, сформировавшиеся на берегу опресненного и, вероятно, сравнительно мелководного морского бассейна или лимана.

Культурные остатки стоянки связаны как раз с этой базальной пачкой отложений и залегают главным образом в самом нижнем слое галечника, подстилаемом грязевулканической глиной.

Возраст стоянки определятся позицией ее в стратиграфической шкале эоплей-стоцена и биостратиграфическими данными. Показательно, что культуросодержащий слой стоянки залегает под мощной толщей прибрежно-морских песков, сопоставляемых А. Е. Додоновым и А. С. Тесаковым с апшеронской трансгрессией Понто-Каспийского бассейна, относящейся к эоплейстоцену ( Shchelinsky, Dodonov et al. , 2010; Shchelinsky et al. , 2010). Этот факт определенно указывает на то, что возраст стоянки составляет не менее 1 млн лет. Костные остатки крупных млекопитающих на стоянке малочисленны и в основном фрагментарны. По мнению В. С. Байгушевой и В. В. Титова, их недостаточно для сколько-нибудь существенных выводов. Основная часть остеологических находок представлена небольшими неопределимыми фрагментами трубчатых костей, эпифизов (суставных головок), ребер и, возможно, позвонков. Среди более или менее определимых костей установлены остатки хищника (довольно крупного медведя Ur-sus ?), хоботных (слонов?), мелких оленеобразных типа косули Сapreolus sp. Ясно лишь то, что данный комплекс животных существовал в плейстоцене и в условиях лесостепи.

Однако в культуросодержащем слое стоянки обнаружена многочисленная и более информативная фауна мелких млекопитающих, позволяющая уточнить и конкретизировать возраст стоянки. Эта фауна включает Allophaiomys cf. plio-caenicus , Lagurodon arankae , Mimomys cf. savini , M. cf. pusillus , Mimomys sp. , Bor-sodia sp. , Ellobius sp. и Allocricetus cf. ehiki. Данные таксоны характерны для таманского фаунистического комплекса. При этом, учитывая эволюционный уровень выявленного Allophaiomys , возраст стоянки может быть уверенно определен в интервале 1,6–1,2 млн л. н. ( Додонов и др. , 2008; Shchelinsky, Dodonov, et al. , 2010; Титов и др. , 2012).

Поскольку микротериофауна стоянки принадлежит таманскому фаунистическому комплексу, развивавшемуся в условиях лесостепных и степных ландшафтов (Додонов и др., 2007; Тесаков и др., 2012; Kahlke et al., 2011), можно предполагать, что стоянка существовала в окружении подобных ландшафтов. Это подтверждают и результаты палинологического анализа базальной пачки отложений стоянки. В спектрах из этих отложений преобладает пыльца Pinus, Ulmus, Juglans cinerea, Carya, Pterocarya и Chenopodiaceae. Травянистая группа разнообразна и содержит пыльцу Artemisia, Asteraceae, Salsola, Brassicaceae, Plumbaginaceae, Polygonaceae, Thalictrum и Fabaceae. Эти спектры указывают на широкое распространение лесостепных ландшафтов, представляющих собой сочетание смешанных лесов и лугово-степной растительности (Simakova, 2009).

Характеристика культуросодержащего слоя и функциональные особенности стоянки

Культуросодержащий слой стоянки на раскопанной площади имел разную сохранность. В расчистке 2004 г., раскопе 2005 г. и раскопе 1 2007 г., располагавшихся в пониженной части берегового склона, он был зафиксирован в оползневых блоках, сползших вниз по склону, и находился в нарушенном и переотложенном состоянии. Однако культурные остатки в слое оставались гомогенными и не содержали каких-либо примесей. Ненарушенный культуросодержащий слой был выявлен в раскопе 2 и исследован в нем на площади 36 кв. м.

Культуросодержащим слоем стоянки, как отмечалось, является слоистый и слабоокатанный галечник, залегающий в основании толщи прибрежно-морских песков на поверхности вулканической темно-серой глины. Галечник этот местами разделен на две части слоем или линзой гравия. Общая мощность культуросодержащего слоя составляет около 80 см. Анализ состава и структуры этого слоя показывает, что он имеет субаквальное происхождение и сформировался в пляжевой зоне берега моря в условиях сравнительно невысокой активности прибойных потоков. На это указывают косая слоистость линз и прослоек гравия и песка, наличие в слое многочисленных глиняных окатышей, обломков раковин водных моллюсков, а также слабая окатанность обломочного материала. Обращает на себя внимание плохая сортированность и обилие грубообломочного материала в слое, безусловно, местного происхождения. Этот материал поступал на пляж с берегового обрыва и грязевулканических глин, подстилающих культуросодержащий слой.

Культурные остатки и обломки костей млекопитающих залегали в рыхлом песчано-гравийном заполнителе галечника среди крупного и мелкого обломочного материала, а также в линзах и прослойках песка и гравия. При этом распределялись они в слое и на площади раскопа неравномерно. В верхней части слоя (литологический слой 4) находки были единичными, а в слое гравия (литологический слой 5) они отсутствовали. Основная масса культурных остатков связана с нижней частью слоя, отвечающей 6 литологическому слою разреза. Но и здесь концентрация находок была неодинаковой. Вверху (1 раскопочный горизонт) они залегали в рассеянном виде по 1–3 предмета на 1 кв. м и редко располагались на одном уровне; разница их нивелировочных отметок составляла от 3–5 до 15–20 см. Большинство археологического материала было сосредоточено в нижней половине слоя (2 раскопочный горизонт), где местами в основании слоя четко прослеживался горизонт находок толщиной 15–20 см. При этом часто культурные остатки были как бы втоптаны в подстилающую слой темно-серую глину. В этом горизонте количество находок на 1 кв. м составляло 5–10 предметов, а на отдельных квадратах – до 30–40 предметов. Причем на этих наиболее насыщенных находками квадратах, наряду с крупными орудиями, обнаружено много мелких отщепов. Очевидно, это были те места, где интенсивно обрабатывались и, возможно, использовались орудия. Вместе с тем на некоторых квадратах находки совсем отсутствовали. В целом прослеживалось увеличение археологического материала в северной части раскопа, примыкавшей к оползневой зоне берегового склона. В связи с этим складывается впечатление, что наиболее обитаемая часть стоянки могла быть разрушена современными оползневыми процессами.

Культурные остатки в культуросодержащем слое представлены преимущественно каменными изделиями, обломки костей малочисленны. При этом изделия не имеют признаков какой-либо сортировки и их состав свидетельствует о том, что на стоянке осуществлялся полный цикл изготовления орудий – от первичного расщепления камня и получения заготовок до оформления орудий вторичной обработкой. Однако, как было отмечено, изделия распределяются в слое в основном в рассеянном виде, хотя прослежены и небольшие концентрации обработанного материала. Безусловно, залегание культурных остатков в пляжевых наносах не могло не приводить к их некоторому перемещению. В условиях периодически обводнявшегося пляжа это было неизбежно. Вместе с тем обнаруженные в слое каменные изделия на удивление в большинстве своем не имеют следов окатанности и прекрасно сохранились. Это однозначно свидетельствует о том, что перемещение их прибойными потоками было незначительным. Поэтому ясно, что основной причиной рассредоточенности и относительной малочисленности культурных остатков на стоянке являются не естественные процессы, а особенности деятельности людей и прежде всего кратковременный характер этой деятельности. Стоянка раннепалеолитических людей располагалась на пляже мелководного опресненного бассейна, каковым могла быть морская лагуна. На сильно опресненный характер бассейна указывают обломки раковин дрейссен, встречающиеся в слое вместе с культурными остатками.

Каменная индустрия стоянки

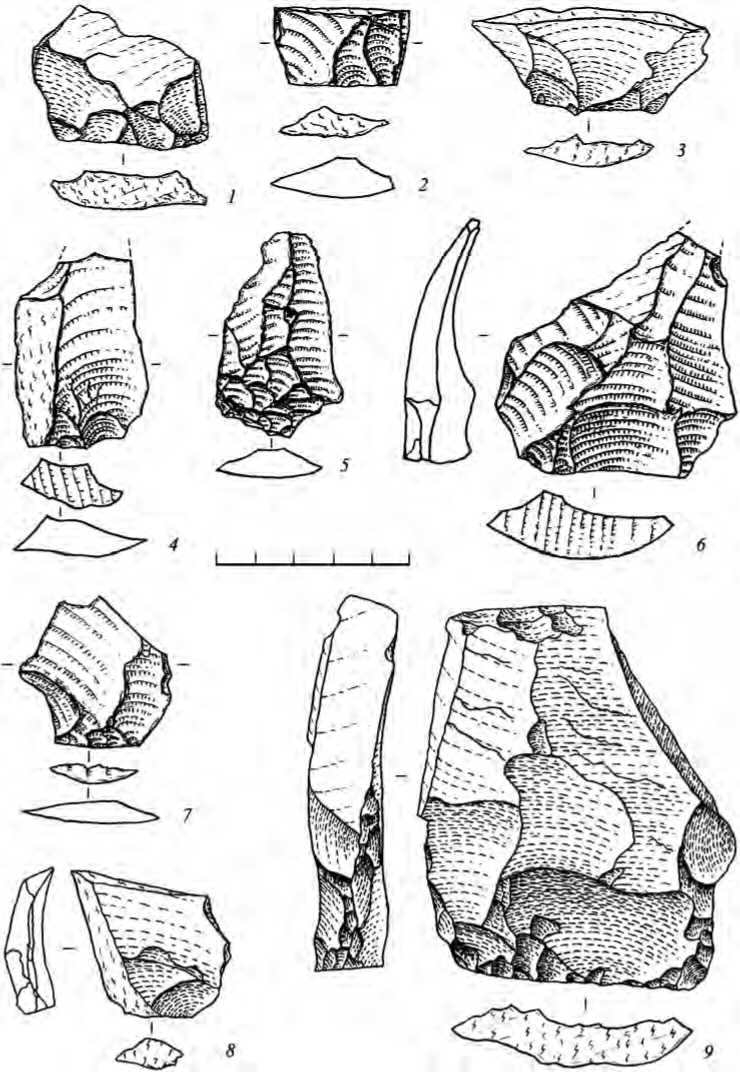

Коллекция каменных изделий стоянки достаточно представительна как в количественном отношении, так и в плане состава технико-типологических категорий. Она состоит из 710 изделий и включает в себя все основные технологические группы инвентаря – нуклеусы, заготовки (отщепы и обломки отдельностей сырья) и орудия (рис. 2–6; цв. илл. II).

Исследование индустрии стоянки пока не закончено. Но уже сейчас можно указать на ее характерные признаки.

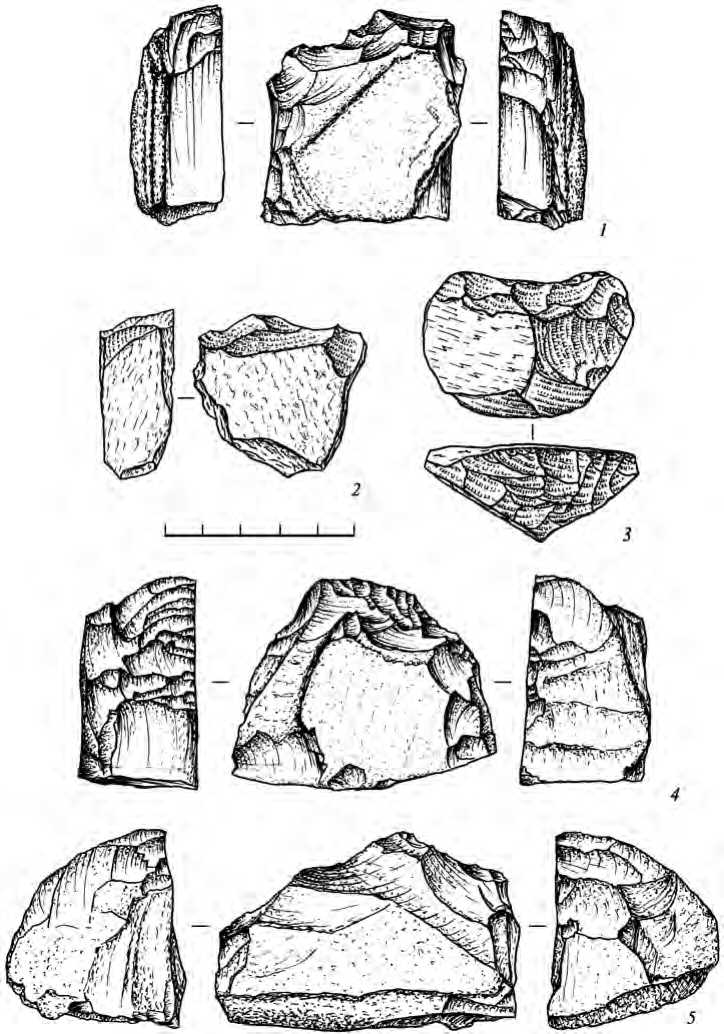

Рис. 2. Стоянка Родники 1. Изделия из окварцованного доломита

1–8 – отщепы; 9 – отщеп с частичной обработкой

Исходное сырье

Исходным сырьем индустрии служил местный твердый окварцованный доломит, имевший по большей части форму плитчатых отдельностей и их обломков разных размеров. Использовавшийся доломит часто тонкослоистый и содержит мелкие белесые червячковидные карбонатные включения. Коренные выходы этих доломитов на Таманском полуострове отсутствуют. Это сырье собиралось в округе стоянки в обнажениях грязевулканических отложений, содержащих его в большом количестве, и отчасти на пляже на месте стоянки. Об этом свидетельствует весьма небольшое количество окатанных исходных отдельностей сырья, использованных для расщепления и изготовления орудий. Следы окатанности исходных отдельностей сырья зафиксированы лишь на 32 (4,5 %) изделиях. При этом 89,7 % изделий изготовлено из однородной мелкозернистой разновидности доломита. Гораздо реже использовался менее качественный крупнозернистый и слоистый неоднородный доломит. Эти данные указывают на преднамеренный отбор наиболее качественного сырья. Недоломитовое сырье представлено одним-единственным мелким отще-пом из черного лидита, явно неместного происхождения. Отшеп был сколот с гальки.

Сохранность изделий

Как отмечалось, культуросодержащий слой стоянки представляет собой субаквальные отложения, сформировавшиеся в пляжевой зоне берега моря. И, казалось бы, залегающие в них каменные изделия должны были быть окатанными. Однако таких изделий с более или менее выраженными признаками сглаженности поверхности водой в коллекции совсем немного (85 экз., 12 %). В большинстве своем изделия неокатанные и не утратили острые края. Это указывает на то, что изделия, брошенные на пляже, практически не перемещались водой и были быстро «запечатаны» наносами. Вместе с тем они подверглись химическому выветриванию (выщелачиванию), преобразовавшему первоначальную структуру исходной породы камня. На поверхности изделий нередко можно наблюдать мелкие и микроскопические трещинки от выщелачивания и усыхания доломита. Изделия имеют коричневую, светлокоричневую, коричневато-серую и белесую с различными оттенками патину, варьирующую в зависимости от структуры и плотности (степени окварцован-ности) исходного доломитового сырья, а также от условий залегания изделий. Например, патина изделий, находившихся в песке, чаще коричневая или светло-коричневая, тогда как на изделиях, залегавших в основании культуросодержащего слоя на глинах, она обычно коричневато-серая с теми или иными оттенками. Микрорельеф поверхности большинства изделий слегка сглаженный, и по этой причине на них почти не сохранились микроследы изношенности от использования в работе. Однако макропризнаки износа зафиксированы на ряде орудий.

Соотношение основных групп изделий

Соотношение основных групп изделий выглядит следующим образом:

Нуклеусы................................................................................................................. 36 экз.

Отщепы и искусственные обломки первичного сырья....................................... 292 экз.

Модифицированные орудия................................................................................... 377 экз.

Отбойники............................................................................................................... 5 экз.

Всего........................................................................................................................ 710 экз.

Наличие этих групп изделий ясно показывает, что на стоянке осуществлялся полный цикл изготовления орудий – от первичного расщепления камня, до оформления орудий вторичной обработкой.

Изделия индустрии в основном крупные (5 см и больше). Таких изделий больше половины (375 экз., 52,8%). Остальные изделия мелкие (335 экз., 47,2%). Длина их меньше 5 см.

Продукты и технология первичной обработки камня

Продуктами первичной обработки камня, использовавшимися как орудия и служившими в качестве заготовок для модифицированных орудий, являются отщепы, изготовленные расщеплением нуклеусов, а также искусственные обломки, полученные намеренным раскалыванием исходных плитчатых отдельностей сырья. При этом получение обломков играло не менее важную роль, чем изготовление отщепов. Это хорошо видно по тому, что именно из искусственных обломков доломита на стоянке изготовлена почти половина (49 %) орудий и большая часть нуклеусов.

Процесс получения обломков-заготовок мог быть приблизительно таким. Первоначально раскалывались относительно крупные отдельности сырья. Затем отбирались подходящие обломки. Плоскости раскалывания на этих обломках по сохранности ничем не отличаются от негативов их последующей обработки. Применение этого способа изготовления заготовок было связано не только с необходимостью выбора «неотщеповых» заготовок нужного размера, но и с отбором наиболее качественного сырья. Дело в том, что качественное сырье, отличающееся высокой плотностью, отсутствием пористости и мелкозернистой структурой, и сырье менее качественное, имеющее меньшую плотность, пористость и крупнозернистую структуру, обычно включены в одни и те же плитчатые отдельности доломита. Раскалывание плитчатых отдельностей позволяло отобрать лучшее сырье.

Весьма значительную часть инвентаря стоянки составляют отщепы. Только необработанных отщепов – 283 экз. Кроме того, 124 отщепа были использованы в качестве заготовок для орудий с вторичной обработкой. Таким образом, больше половины изделий на стоянке (57,3 %) составляют именно необработанные и обработанные отщепы. Разумеется, далеко не все отщепы были целью расщепления. Часть из них, очевидно, является техническими сколами, своего рода отходами от изготовления орудий путем оббивки, хотя четко отделить их не всегда представляется возможным. Однако, судя по морфологическим признакам отщепов, намеренное изготовление многих из них не вызывает сомнений.

На наличие в индустрии стоянки устойчивой практики намеренного изготовления отщепов указывают и нуклеусы, представленные в довольно большом количестве (36 экз.).

Нуклеусы архаичные. Они практически не подготовлены к расщеплению и слабо сработанны. По сути, это простые обломки плит и плиток доломита с негативами от 1 до нескольких сколов. Ударная площадка у них обычно необработанная и представляет собой поверхность плитчатой отдельности доломита, покрытую выветрелой коркой. Иногда на этих нуклеусах имеются 2–3 участка расщепления, не связанные между собой. Отдельные нуклеусы можно определить как многогранники.

Отщепы также имеют ряд признаков архаичной технологии расщепления камня (рис. 2, 1–9 ). Большинство целых экземпляров (255 экз., 70 %) (с учетом отщепов, превращенных в орудия) имеет длину от 1 до 5 см. Они определяются как мелкие изделия. При этом несколько меньше половины из них (105 экз.) являются мельчайшими отщепами длиной 1–3 см. Фрагменты отщепов составляют 10,3 %.

По признакам огранки спинки отщепы (за исключением фрагментов и мельчайших отщепов) разделяются на 6 групп:

– первичные (спинка полностью покрыта коркой)........................................... 84 экз.

-

- полупервичные (спинка приблизительно наполовину покрыта коркой).... 80 экз.

-

- с негативом одного крупного скола на спинке............................................... 16 экз.

-

- с параллельной и конвергентной огранкой спинки....................................... 31 экз.

-

- с параллельной встречной огранкой спинки.................................................. 7 экз.

-

- с разнонаправленной огранкой спинки........................................................... 42 экз.

Всего...................................................................................................................... 260 экз.

По форме различаются отщепы (без учета первичных):

-

- треугольные...................................................................................................... 3 экз.

-

- подтреугольные................................................................................................ 15 экз.

-

- подчетырехугольные....................................................................................... 86 экз.

-

- овальные........................................................................................................... 11экз.

-

- округлые........................................................................................................... 2 экз.

-

- удлиненный...................................................................................................... 1 экз.

-

- бесформенные.................................................................................................. 58 экз.

Всего...................................................................................................................... 176 экз.

Значительная часть отщепов (50 экз.) имеет укороченные пропорции, т. е. ширина этих отщепов больше их длины.

Следует также отметить, что на многих отщепах (48 экз.) хорошо выражены признаки скалывания от края плитки. Речь идет об отщепах с сохранившимися участками обеих поверхностей расщепляемой или обрабатываемой плитки. Одна сторона плитки фиксируется на ударной площадке отщепа, покрытой плитчатой коркой. Другая сторона плитки сохраняется в виде вертикальной или скошенной плоскости с корочным покрытием на дистальном крае отщепа. Такие отщепы, как правило, имеют подчетырехугольную форму и укороченные пропорции (рис. 2, 2, 3, 8 ).

Показательна ударная площадка, сохранившаяся на 246 крупных и мелких отщепах. На подавляющем большинстве отщепов (205 экз., или 83,3 %) она лишена каких-либо признаков обработки и представляет собой остаток поверхности плитки, покрытой выветрелой коркой. При этом примерно в равных долях представлены отщепы с прямой и скошенной необработанной ударной площадкой. Вместе с тем имеются в небольшом количестве отщепы (31 экз., 12,6%) с гладкой (прямой и скошенной) ударной площадкой и единичные отще-пы с двугранной (3 экз.), частично фасетированной (1 экз.) и точечной (1 экз.) ударной площадкой.

Описанные отщепы ясно показывают, что весьма часто они изготавливались специально. И это было целенаправленное изготовление отщепов более или менее правильной формы. Однако большое количество среди них первичных, полупервичных и бесформенных отщепов, а также превалирование сколов с неподготовленой «корочной» ударной площадкой наглядно демонстрирует довольно низкий уровень технологии первичного расщепления камня в индустрии стоянки.

Вместе с тем это не препятствовало изготовлению различных сколов, предназначенных для разных целей.

В этой связи весьма интересны представленные в индустрии стоянки, без сомнения, намеренно изготовленные особо крупные отщепы размером более 10 см. Такие отщепы откалывали от крупных глыб доломита, вероятно, за пределами стоянки. Эти отщепы были заготовками для макроорудий, но использовались также как специализированные орудия. В инвентаре стоянки имеется 12 особо крупных отщепов. Размеры их варьируют от 10,4 см до 16,5 см. Только 2 из них не имеют вторичной обработки. Другие отщепы этой категории превращены в орудия. Из них изготовлены, в частности, 2 чоппера, 1 массивное скребло, 1 пик, 1 кливер, 1 массивное остроконечное орудие и 4 орудия, описываемые как отщепы с частичной обработкой.

Имеются в инвентаре стоянки и отбойники. Их 5 экз. 2 орудия из доломита в виде гальки (длина 7,4 см) и искусственного обломка породы (длина 9 см). Отбойник из обломка доломита сильно изношен. 3 других отбойника представляют собой гальки кварца (длина 6 см), серой окремненной породы (длина 5,8 см) и зеленовато-серой кристаллической породы (сохранился обломок длиной 4,2 см). Износ этих отбойников весьма слабый. Обращает на себя внимание, что гальки из недоломитовых пород, использованные в качестве отбойников, имеют, по-видимому, неместное происхождение.

Состав модифицированных орудий

Эти орудия, отличающиеся от отщепов и искусственных обломков наличием вторичной обработки и созданной нередко довольно сложной формой, являются самой многочисленной группой изделий в индустрии стоянки. Всего таких орудий 377 экз. (53,1 % всего инвентаря). При этом 251 орудие изготовлено из обломков доломита (66,6 %) (188 – из искусственных, 46 – из естественных, 17 – из неопределимых обломков) и 124 – из отщепов (32,9%). Тип заготовок 2 орудий неопределим. Подавляющее большинство орудий крупные (5–10 см) и особо крупные (крупнее 10 см) (всего 74,4%). Мелких (меньше 5 см) и мельчайших (меньше 3 см) орудий – 25,6%.

Орудия удивительно разнообразны и многие из них представлены выразительными, законченными формами. Несмотря на малочисленность в отдельных подразделениях и наличие переходных форм, они четко разделяются на ряд технико-типологических категорий. Выделяются:

-

- чопперы.......................................................................................................... 35 экз.

-

- пики................................................................................................................. 12 экз.

-

- скребла............................................................................................................ 57 экз.

-

- нуклевидные скребки.................................................................................... 4 экз.

-

- скребки........................................................................................................... 10 экз.

-

- толстые острия............................................................................................... 11 экз.

-

- клювовидные орудия..................................................................................... 15 экз.

-

– ножи................................................................................................................ 4 экз.

-

- частичные бифасы......................................................................................... 2 экз.

-

- проколки......................................................................................................... 3 экз.

-

- орудия с шипом.............................................................................................. 5 экз.

-

- зубчатые орудия............................................................................................. 9 экз.

-

- выемчатые орудия.......................................................................................... 18 экз.

-

- клиновидное орудие....................................................................................... 1 экз.

-

- долотовидное орудие..................................................................................... 1 экз.

-

- резцы............................................................................................................... 2 экз.

-

- кливер............................................................................................................. 1 экз.

-

- сфероид........................................................................................................... 1 экз.

-

- обломки плитчатых отдельностей доломита с частичной обработкой..... 103 экз.

-

- отщепы с частичной обработкой.................................................................. 81 экз.

-

- фрагменты неопределимых орудий............................................................. 2 экз.

Всего.................................................................................................................. 377 экз.

Как видно по составу орудий, индустрия стоянки типично раннепалеолитическая. Наиболее многочисленными в ней являются простые орудия, такие как обломки плитчатых отдельностей доломита с частичной обработкой и частично обработанные отщепы (рис. 2, 9 ). Они составляют 48,8% всех модифицированных орудий.

Вместе с тем индустрия содержит немало более сложных форм орудий. В ней хорошо представлены чопперы, хотя пропорция этих орудий среди других орудий невелика (9,3 %). Чопперы разных размеров, преимущественно односторонние, с различной конфигурацией рабочего лезвия (рис. 3, 1, 2 ; цв. илл. II, 1–3 ). При этом угол заострения лезвия колеблется от почти прямого до 50–60º.

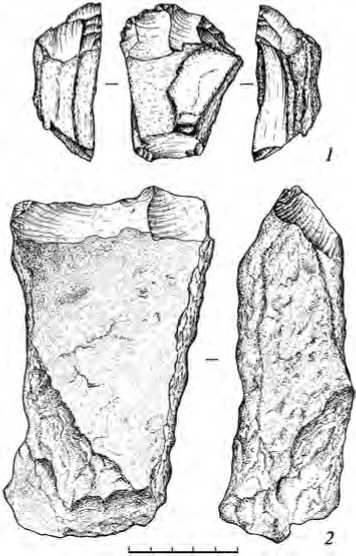

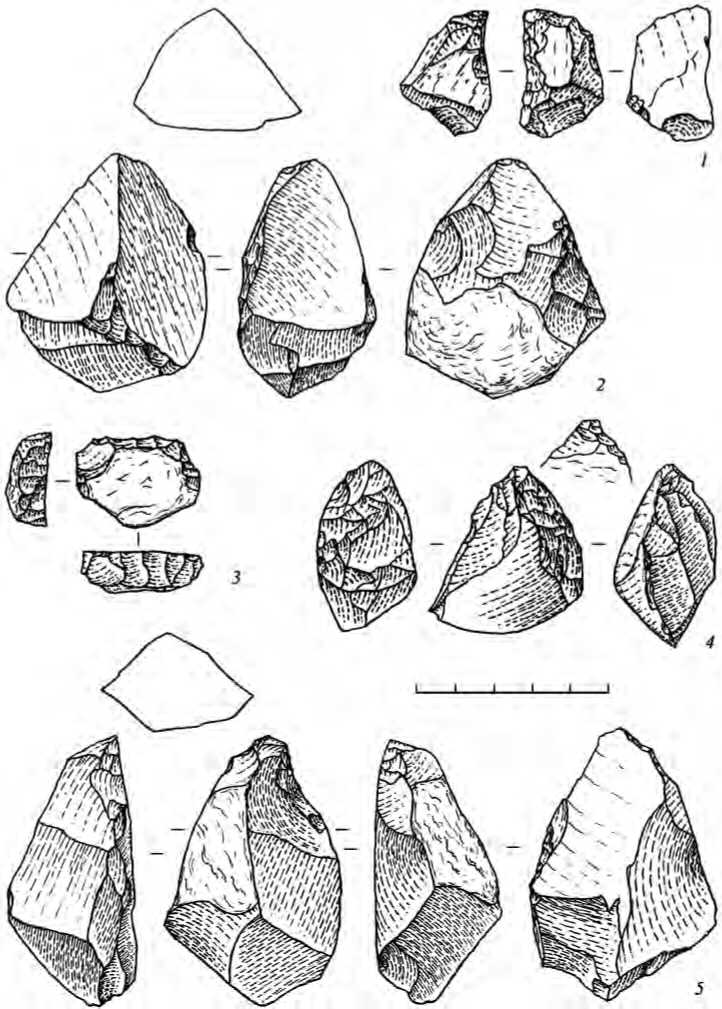

Имеются пики. Они вариативны. Однако четко различаются две морфологических группы этих орудий: пики с хорошо выраженной пяткой (изготовление их требовало специального отбора соответствующих заготовок) и пики, у которых рукояточная часть практически ничем не выделяется на корпусе орудия. Тех и других пиков по 6 экз. Обращает на себя внимание неоднородность пиков первой группы. Среди них представлены орудия с разной формой рабочего конца, что, несомненно, указывает на некоторые различия орудий в функциональном отношении. Имеются орудия с заостренным, долото-

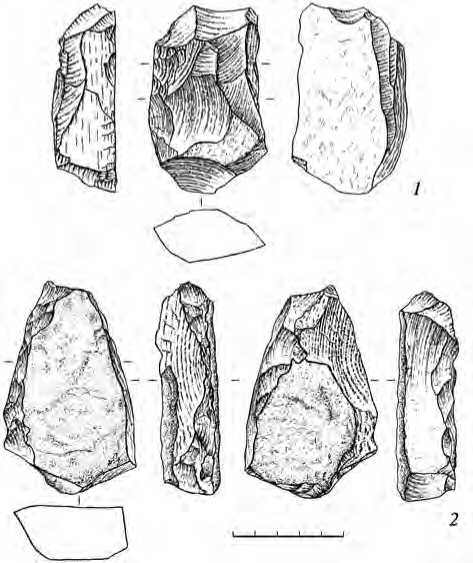

Рис. 3. Стоянка Родники 1. Чопперы из окварцованного доломита ( 1, 2 )

видным, скребковидным и клиновидным рабочим концом. Учитывая наличие у этих орудий пятки, можно предполагать, что они служили главным образом для ударно-пробивающей и раскалывающей функции. Пики второй морфологической группы могли иметь другое функциональное назначение. Эти орудия все остроконечные, и очевидно, что в основном они выполняли функцию ножей ( Щелинский , 2013а).

Весьма характерны для индустрии многочисленные разнотипные крупные массивные и мелкие скребла, в составе которых имеются хорошо оформленные изделия (рис. 4, 1–5 ). Например, скребла, изготовленные из обломков плиток доломита, обычно широкие и имеют оббитые боковые края и аккомодационную пятку (рис. 4, 4, 5 ). Некоторые массивные скребла высокой формы сходны с чопперами, однако их лезвия оббиты более интенсивно мелкими сколами. Среди скребел из отщепов нередки поперечные экземпляры.

К скреблам примыкают довольно выразительные скребки (рис. 6, 3 ) и нук-левидные скребки.

Устойчивыми сериями представлены толстые острия (рис. 6, 4) и разнообразные клювовидные орудия (рис. 6, 1), изготовленные как из обломков плитча- тых отдельностей доломита, так и из отщепов.

Рис. 4. Стоянка Родники 1.

Скрёбла из обломков плитчатых отдельностей окварцованного доломита ( 1–5 )

Рис. 5. Стоянка Родники 1.

Ножи из обломков плитчатых отдельностей окварцованного доломита ( 1, 2 )

Интересны орудия и других категорий, также придающие оригинальный облик индустрии стоянки. В основном это единичные орудия. Несмотря на это, они четко выражены, имеют выработанные формы и явно неслучайны в наборе орудий. Отмечу, например, ножи (4 экз.). Различительными признаками этих орудий являются длинное обработанное лезвие, противолежащий ему и в той или иной степени обработанный обушок и широкое острие, образованное схождением обушка и лезвия на дистальном конце орудия (рис. 5, 1, 2 ). Орудия крупные (8,5-11,5 см) и изготовлены из обломков плитчатых отдельностей доломита. Нельзя не отметить также наличие среди орудий двух частичных бифасов. Это небольшие орудия (6 и 7 см), имеющие мало общего с ручными рубилами (рис. 6, 2, 5 ). Вместе с тем они не лишены стандартности и напоминают маленькие бифасы (миндалевидные рубильца), представленные в некоторых европейских раннепалеолитических индустриях, например в не-ашельских индустриях возрастом 1,4-1,2 млн л. н. из самых нижних культуросодержащих слоев (13–11а) пещеры Козарника, расположенной на Балканах на северо-западе Болгарии ( Сираков, Гуадели , 2004; Guadelli et al. , 2005; Иванова , 2009).

Рис. 6. Стоянка Родники 1. Изделия из окварцованного доломита

1 – клювовидное орудие; 2, 5 – частичные бифасы; 3 – скребок; 4 – толстое острие

Заключение

Описанная по необходимости в сжатом виде раннепалеолитическая индустрия стоянки Родники 1 в целом соответствует критериям олдована в понимании этого культурно-хронологического подразделения М. Лики ( Leakey , 1971; 1975), Х. А. Амирханова (2008; 2012) и в значительной степени А. де Люмлея с соавторами ( de Lumley et al. , 2009). Ее олдованский характер хорошо выражен как в технологии первичного расщепления камня, так и в габитусе и основных категориях орудий, хотя некоторые формы изделий, характерные, например, для африканского олдована (полиэдры, дискоиды, сфероиды), в ней отсутствуют или единичны. Вместе с тем, наряду со свойственным всем олдованским индустриям архаизмом орудий и технологии их изготовления, в индустрии Родников 1 отчетливо проявляются и признаки совершенствования и развития каменного инвентаря. В частности, такие показательные для олдованских индустрий орудия, как чопперы, составляют в этой индустрии всего лишь 9,3 % (от всех орудий), тогда как других орудий с вторичной обработкой в ней во много раз больше (90,7 %). При этом весьма значительная часть орудий (32,9%) изготовлена из отщепов. Серией представлены крупные и особо крупные отщепы, несомненно изготовлявшиеся преднамеренно и служившие заготовками для орудий и готовыми орудиями. В индустрии Родников 1 обращает на себя внимание также многообразие категорий орудий и их четкая типологическая выраженность. При этом отдельные категорий орудий, например пики, ножи, маленькие частичные бифасы, кливер, вполне определенно указывают на довольно развитой характер индустрии стоянки и некоторое сходство ее с развитым олдованом, выделявшимся М. Лики в качестве поздней эволюционной стадии типичного олдована Олдувайского ущелья в Восточной Африке ( Leakey , 1971; 1975). Эти и некоторые другие типологические и технологические признаки каменного инвентаря являются специфическими особенностями индустрии Родников 1, что позволяет отнести эту индустрию к особому таманскому варианту олдована ( Щелин ский , 2010).

С индустрией Родников 1 во многом сходны индустрии двух других олдо-ванских памятников Таманского полуострова – синхронной стоянки Богатыри / Синяя Балка ( Щелинский , 2013б) и более ранней стоянки Кермек ( Щелин-ский , 2013в). Исходя из этого, можно предполагать, что перед нами одна индустрия и одна особая культурная традиция раннего палеолита, существовавшая в эоплейстоцене Западного Предкавказья на протяжении довольно длительного времени. Этому способствовало, по всей вероятности, то, что древнейшие люди – создатели этой индустрии обитали здесь в благоприятных природноклиматических и экологических условиях, сохранявшихся достаточно стабильными в течение эоплейстоцена.

Список литературы Возраст, функциональные особенности и каменная индустрия эоплейстоценовой раннепалеолитической стоянки Родники 1 в Западном Предкавказье

- Амирханов Х.А., 2007. Исследование памятников олдована на Северо-Восточном Кавказе (Предварительные результаты). М.: Таус. 52 с.

- Амирханов Х.А., 2008. Сравнительная типолого-статистическая характеристика инвентаря стоянки Мухкай-1 в Центральном Дагестане (по материалам раскопок 2007 года)//Ранний палеолит Евразии: новые открытия: материалы междунар. конф., Краснодар -Темрюк, 1-6 сентября 2008 г./Ред. С.А. Васильев и др. Ростов-на-Дону: ЮНЦ РАН. С. 28-31.

- Амирханов Х.А., 2012. Категория пика в технокомплексах олдована и РАннего ашеля//РА. № 2. С. 5-14.

- Амирханов Х.А., Ожерельев Д.В., Саблин М.В., 2012. Фауна млекопитающих стоянки Мухкай 2 (по результатам раскопок 2009-2010 гг.)//XXVII Крупновские чтения: Материалы Междунар. науч. конф. Махачкала. С. 16-18.

- Амирханов Х.А., Бронникова М.А., Таймазов А.И., 2013. О следах огня на стоянке олдована Айникаб I в Центральном Дагестане//Древний Кавказ: перекресток Европы и Азии/Под ред. С.А. Васильева, А.В. Ларионовой. СПб.: ИИМК РАН. С. 7-19.

- Беляева Е.В., 2011. Исследования ранне-среднеашельской стоянки Куртан на севере Армении//Записки ИИМК РАН. № 6. С. 37-45.

- Беляева Е.В., Любин В.П., 2013. Ашельские памятники северной Армении//Фундаментальные проблемы археологии, антропологии и этнографии Евразии: К 70-летию академика А.П. Деревянко/Отв. ред. В.И. Молодин, М.В. Шуньков. Новосибирск: ИАЭТ СО РАН. С. 37-52.

- Верещагин Н.К., 1957. Остатки млекопитающих из нижнечетвертичных отложений Таманского полуострова//Труды Зоологического института АН СССР. Т 22. С. 9-72.

- Деревянко А.П., Амирханов Х.А., Зенин В.Н., 2006. Материалы к проблеме прикаспийского пути первоначального заселения Юго-Востока Европы // Этнокультурное взаимодействие в Евразии: программа фундаментальных исследований Президиума Российской академии наук: В 2 кн. // Под ред. А.П. Деревянко, В.И. Молодина, В.А. Тишкова. Кн. 1. М.: Наука. С. 91-97.

- Додонов А.Е., Тесаков А.С., Титов В.В., Иноземцев С.А., Симакова А.Н., Никольский П.А., Трубихин В.М., 2007. Новые данные по стратиграфии плиоцен-четвертичных отложений низовьев Дона, разрезы побережья Цимлянского водохранилища//Геологические события неогена и квартера России: современное состояние стратиграфических схем и палеогеографические реконструкции: материалы Всероссийского совещания. Москва, 27-30 марта 2007 г./Ред. Ю.Б. Гладков. М.: Геос. С. 43-53.

- Додонов А.Е., Тесаков А.С., Симакова А.Н., 2008. Таманское местонахождение фауны млекопитающих Синяя Балка: новые данные по геологии и биостратиграфии//Ранний палеолит Евразии: новые открытия: материалы междунар. науч. конф., Краснодар-Темрюк, 1-6 сентября 2008 г./Ред. С.А. Васильев и др. Ростов-на-Дону: ЮНЦ РАН. С. 53-57.

- Иванова С., 2009. Раннопалеолитни ансамбли от пещерата Козарника//Saxa loquuntur: сборник в чест на 65-годишнината на Николай Сираков/Ред. И. Гацов, Ж.-Л. Гуадели. София: Авалон. С. 29-57.

- Любин В.П., 1970. Нижний палеолит//Каменный век на территории СССР/Отв. ред. А.А. Формозов. М.: Наука. С. 19-42. (МИА; № 166.)

- Любин В.П., 1984. Ранний палеолит Кавказа//Палеолит СССР/Отв. ред. П.И. Борисковский. М.: Наука. С. 45-93. (Археология СССР.)

- Любин В.П., Беляева Е.В., 2010. Новые данные о раннем палеолите Армении//Древнейшие обитатели Кавказа и расселение предков человека в Евразии/Под ред. С.А. Васильева, В.Е. Щелинского. СПб.: Петербургское Востоковедение. С. 107-126. (Труды ИИМК РАН; Т. 35.)

- Ниорадзе М., Ниорадзе Г., 2010. Ранний палеолит Грузии (Дманиси)//Древнейшие обитатели Кавказа и расселение предков человека в Евразии/Ред. С.А. Васильев, В.Е. Щелинский. СПб.: Петербургское Востоковедение. С. 84-106.

- Саблин М.В., Амирханов Х.А., Ожерельев Д.В., 2013. Стоянка эпохи олдована Мухкай II: палеонтологические данные к датировке и реконструкции природного окружения//РА. № 4. С. 7-19.

- Сираков Н., Гуадели Ж.-Л., 2004. Разкопки на палеолитното находище Козарника, Белоградчишка//Археологигически открытия и разкопки през 2003 г. София. С. 11-13.

- Тесаков А.С., Фролов П.Д., Симакова А.Н., 2012. Микротериофауны и палеосреда раннего плейстоцена Кавказа//Горные экосистемы и их компоненты: Материалы IV Междунар. конф., посвященной 80-летию основателя ИЭГТ КБНЦ РАН чл.-корр. РАН А.К. Темботова и 80-летию Абхазского государственного университета. Нальчик: М. и В. Котляровы. С. 83.

- Титов В.В., Тесаков А.С., Байгушева В.С., 2012. К вопросу об объеме псекупского и таманского фаунистических комплексов (ранний плейстоцен, юг Восточной Европы)//Палеонтология и стратиграфические границы: Материалы LVIII сессии Палеонтологического общества при РАН (2-6 апреля 2012 г., Санкт-Петербург)/Отв. ред. Т.Н. Богданова. СПб.: Палеонтологическое общество РАН. С. 142-144.

- Формозов А.А., 1962. Относительная хронология древнего палеолита Прикубанья//СА. № 4. С. 17-27.

- Чепалыга А.Л., Амирханов Х.А., Садчикова Т.А., Трубихин В.М, Пирогов А.Н., 2012. Геоархеология олдувайских стоянок горного Дагестана//БКИЧП. № 72. С. 73-94.

- Щелинский В.Е., 2010. Памятники раннего палеолита Приазовья//Человек и древности. Памяти Александра Александровича Формозова (1928-2009)/Отв. ред. И.С. Каменецкий, А.Н. Сорокин. М.: Гриф и К. С. 57-77.

- Щелинский В.Е., 2013а. Пики раннепалеолитической стоянки Родники 1 на Таманском полуострове//Записки ИИМК РАН. № 8. С. 7-25.

- Щелинский В.Е., 2013б. Функциональные особенности олдованских стоянок на Таманском полуострове в Южном Приазовье (геологические и археологические свидетельства)//Фундаментальные проблемы квартера, итоги изучения и основные направления дальнейших исследований: Труды VIII Всероссийское совещание по изучению четвертичного периода (10-15 июня 2013 г., Ростов-на-Дону)/Гл. ред. Г.Г. Матишов. Ростов-на-Дону: ЮНЦ РАН. С. 713-716.

- Щелинский В.Е., 2013в. Кермек -стоянка начальной поры раннего палеолита в Южном Приазовье//Фундаментальные проблемы археологии, антропологии и этнографии Евразии: К 70-летию академика А.П. Деревянко/Отв. ред. В.И. Молодин, М.В. Шуньков. Новосибирск: ИАЭТ СО РАН. С. 153-171.

- Agadjanian A., Shunkov M., 2010. Locality of Upper Pliocene mammals and Early Paleolithic in Ciscaucasia//Quaternary stratigraphy and paleontology of the Southern Russia: connections between Europe, Africa and Asia: Abstracts of the International INQUA-SEQS Conference (Rostov-on-Don, June 21-26, 2010). Rostov-on-Don. P. 12-13.

- Agusti J., Lordkipanidze D., 2011. Now «African» was the early human dispersal out of Africa?//Quaternary Science Reviews. Vol. 30. P. 1338-1342.

- Bar-Yosef O., Belmaker M., 2011. Early and Middle Pleistocene faunal and hominins dispersals through Southwestern Asia//Quaternary Science Reviews. Vol. 30. P. 1318-1337.

- Bosinski G., 1996. Les origines de l'homme en Europe et en Asie: Atlas des sites du Paléolithque inférieur. Paris: Editions Errance. 176 p. (Archéologie Aujourd'hui.)

- Derevyanko A.P., Amirkhanov Kh.A., Shun'kov M.V., Agadjanian A.K., Ul'yanov V.A., 2010. New Locality of Pliocene Faunal Remains and Lower Paleolithic in Ciscaucasia//Doklady Earth Sciences. Vol. 434. Part 1. P. 1152-1155.

- Džaparidze V., Bosinski G., Buginianišvili T., Gabunia L., Justus A., Klopotovskaja N., Kvavadze E., Lordkipanidze D., Majsuradze G., Mgeladze N., Nioradze M., Pavlenišvili E., Schmincke H.U., Sologašvili D., Tušabramišvili D., Tvarčrelidze M., Vekua A., 1992. Der altpaläolithische Fundplatz Dmanisi in Georgien (Kaukasus)//Jahrbuch Romisch-Germanischen Zentralmuseums Mainz. Bd. 36. S. 67-116.

- Gabunia L., Jöris O., Justus A., Lordkipanidze D., Muschelišvili A., Nioradze M., Swischer C. III., Vekua A., 1999. Neue hominiden funde des altpaläolithischen Fundplatzes Dmanisi (Georgien, Kaukasus) in context aktualler Grabungsergebnisse//Archäologisches Korrespondentblatt. 29/4. S. 451-488.

- Gabunia L., Vekua A., Lordkipanidze D., Ferring R., Justus A., Maisuradze G., Mouschelishvili A., Nioradze M., Sologashvili D., Swisher C. III, Tvalchrelidze M. 2000. Current research on the hominid site of Dmanisi//ERAUL. 92. P. 13-27.

- Gabunia L., Antón S.C., Lordkipanidse D., Vekua A., Justus A., Swisher C.C.I., 2001. Dmanisi and Dispersal//Evolutionary Anthropology. Vol. 10. P. 158-169.

- Guadelli J.-L., Sirakov N., Ivanova S., Sirakova S., Anastassova E., Courtaund P., Dimitrova I., Djabarska N., Fernandez Ph., Ferrier C., Fortugne M., Gambier D., Guadelli A., Iordanova N., Kovatcheva M., Krumov I., Leblanc J.-C., Mallye B., Marinska M., Miteva V., Popov V., Spassov R., Taneva S., Tisterat-Laborde N., Tsanova Ts., 2005. Une sequence du Paléolithique inférieur au Paléolithique recent dans les Balkans: La grotte Kozarnika à Oreshets (Nord-Ouest de la Bulgarie) // Les premiers peuplements en Europe. Actes du colloque international «Données récentes sur les modalités de peuplement et sur le cardre chronostratigraphique, géologique et paléogéographique des industries du Paléolithique inférieur et moyen en Europe», Rennes, 22-25 septembre 2003. Oxford: Hadrian Books. P. 87-103. (BAR International series; Vol. 1364.)

- Jöris O., 2008. Der altpaläolithische Fundplatz Dmanisi (Georgien, Kaukasus). Mainz: Verlag des Römisch-Germanischen Zentralmusums Mainz. 157 S.

- Justus A., Nioradze M., 2000. Neun Jahre Ausgrabungen in Dmanisi (Georgien, Kaukasus. Ein Überblick//Mitteilungen der Berliner Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte. Bd. 2. Berlin: Die Gesellschaft der Freunde und der Dombau. S. 61-92.

- Kahlke R-D., Garcia N., Kostopoulos D.S., Lacombat F., Lister A.M., Mazz P.P.A., Spassov N., Titov V.V., 2011. Western Palaearctic palaeoenvironmental conditions during the Early and early Middle Pleistocene inferred from large mammal communities, and implications for hominin dispersal in Europe//Quaternary Science Reviews. Vol. 30. P. 1368-1395.

- Leakey M.D., 1971. Olduvai Gorge. Excavations in Beds I and II, 1960-1963. Vol. 3. Cambridge: Cambridge University Press. 306 p.

- Leakey M.D., 1975. Cultural Patterns in the Olduvai Sequence//After the Australopithecines. Stratigraphy, ecology, and culture change in the Middle Pleistocene/Eds K.W. Butzer, G.L. Issak. Paris: Walter de Gruyter GmbH & Co. P. 477-493.

- Lordkipanidze D., Jabhashvili T., Vekua A., Ponce de León M.S., Zollikofer C.P.E., Rightmire G.P., Pontzer H., Ferring R., Oms O., Tappen M., Bykhsianidze M., Agusti J., Kahlke R., Kiladze G., Martines-Navarro B., Mouskhelishvili A., Nioradze M., Rook L., 2007. Postcranial evidence from early Homo from Dmanisi, Georgia//Nature. 449. P. 305-310.

- Lumley de H., Lordkipanidze D., Feraund G., Garcia T., Perrenoud Ch., Falqueres Ch., Gagnepain J., Saos T., Voinchet P., 2002. Datation par la methode Ar/Ar de la couche de cendres volcaniques (couche VI) de Dmanissi (Georgie) qui a livre des restes d'hominides fossils de 1,81 Ma//Compte Rendus de l'Académie des Sciences. Paléovol. No. 1. P. 181-189.

- Lumley de H., Nioradze M., Barsky D., Cauche D., Celiberti V., Nioradze G., Notter O., Zvania D., Lordkipanidze D., 2005. Les industries lithiques préoldowayennes du début du Pléistocène inférieur du site Dmanissi en Géorgie//L'Anthropologie. 109 (1). P. 1-182.

- Lumley de H., Barsky D., Cauche D., 2009. Les premères étapes de la colonization de l'Europe et l'arrivée de l'Homme sur les rives de la Méditerranée//L'Anthropologie. 113. P. 1-46.

- Presnyakov S.L., Belyaeva E.V., Lyubin V.P., Rodionov N.V., Antonova A.V., Saltykova A.K., Berezhnaya N.G., Sergeev S.A., 2012. Age of the earliest Paleolithic sites in the northern part of the Armenian Highland by SHRIMP-II U-Pb geochronology of zircons from volcanic ashes//Gondwana Research. 21. P. 928-938.

- Schmincke H.U., Bogaard P., 1995. Die Datirung des Masavera-Basaltlavastroms//Jarbuch des Römisch-Germanischen Zentralmuseums Mainz. Bd. 42. S. 75-76.

- Shchelinsky V.E., Dodonov A.E., Baigusheva V.S., Kulakov S.A., Simakova A.N., Tesakov A.S., Titov V.V., 2010. Early Palaeolithic sites on the Taman Peninsula (Southern Azov Sea region, Russia): Bogatyri/Sinyaya Balka and Rodniki//Quaternary International. Vol. 223-224. P. 28-35.

- Shchelinsky V., Tesakov V., Titov V, 2010. Early Paleolithic sites in the Azov Sea Region: stratigraphic position, stone associations, and new discoveries//Quaternary stratigraphy and paleontology of the Southern Russia: connections between Europe, Aftica and Asia: Abstracts of the International INQUA-SEQS Conference (Rostov-on-Don, June 21-26, 2010)/Eds V.V. Titov, A.S. Tesakov. Rostov-on-Don: Southern Scientific Centre RAS. P. 148-149.

- Simakova A., 2009. Palynologi study of the Early Pleistocene Bogatyry/Sinyaya Balka and Rodniki sites (Taman Peninsula, Russia)//The Quaternary of southern Spain: a bridge between Africa and the Alpine domain. Tarragona: Universitat Rovira i Virgili. P. 36-37.

- Vekua A., Lordkipanidze D., Rightmire G.P., Agusti J., Ferring R., Maisuradze G., Mouskhelishvili A., Nioradze M., Ponce de Leon M., Tappen M., Tvalchrelidze M., Zollikofer C., 2002. A New skull of Early Homo from Dmanisi, Georgia//Science. Vol. 297. P. 85-89.