Возраст верхней части девонской туфогенной толщи Среднего Тимана (р. Пижма) по результатам U-Pb (SIMS)-датирования цирконов

Автор: Цыганко В.С.

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 7 (295), 2019 года.

Бесплатный доступ

Важной особенностью девонских отложений Тимана является наличие вулканитов базальтового состава. Изучены обогащенные туфовым материалом прослои в валсовской и устьчиркинской свитах на р. Пижме (Средний Тиман), из которых выделены цирконы. По результатам U-Pb-изотопного датирования цирконов получены датировки 376.8 ± 6.7 млн лет и 372.4 ± 8.3 млн лет соответственно. Эти датировки отвечают позднему франу и раннему фамену, что противоречит биостратиграфическим данным, согласно которым возраст пород позднеживетский и раннефранский. Предполагаемое омоложение возраста цирконов связывается с растянутым во времени процессом формирования самих кристаллов цирконов.

Средний тиман, девон, базальт, туф, песчаник, циркон, возраст отложений

Короткий адрес: https://sciup.org/149128737

IDR: 149128737 | УДК: 550.93:549.514.81 | DOI: 10.19110/2221-1381-2019-7-43-48

Текст научной статьи Возраст верхней части девонской туфогенной толщи Среднего Тимана (р. Пижма) по результатам U-Pb (SIMS)-датирования цирконов

Одной из важных особенностей девонских отложений Тимана является приуроченность к ним проявлений девонского базальтового вулканизма. Будучи изолированными друг от друга на территориях Северного, Среднего и Южного Тимана, вулканогенные породы занимают в целом огромные площади.

На Среднем Тимане вулканические породы входят в состав валсовской свиты, выделенной А. Е. Цаплиным [6, 7]. Изучением среднетиманских вулканитов в разное время занимались А. А. Малахов [2], В. П. Пономарев,Н.Ф.Иванов,В.Г.Черный,В. И. Шляхов, З. И. Цзю, В. И. Граф, М. И. Осадчук, В. С. Юдин, Л. Т. Белякова, В. А. Калюжный, В. М. Пачуковский, Н. В. Опаренков, А. М. Плякин [3], а также А. Б. Макеев, В. А. Лебедев и Н. И. Брянчанинова [1] и другие геологи. Большинство исследователей относили девонские вулканические породы к трапповой формации.

Геологическая позиция девонских вулканитов

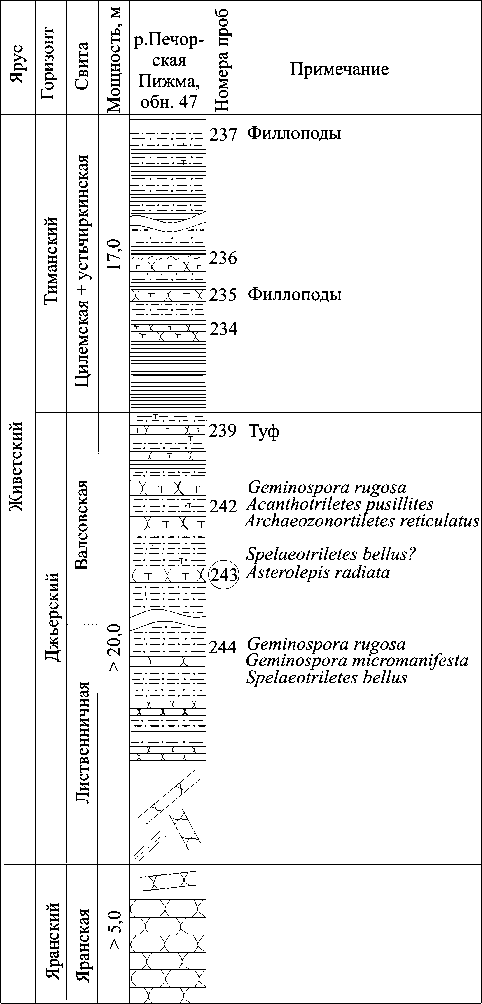

Осадочно-вулканогенные отложения валсовской свиты трансгрессивно залегают на породах лиственничной свиты или, реже, на более древних отложениях среднего девона или на метаморфических образованиях верхнего протерозоя. Их мощность и петрографический состав зависят от положения конкретных разрезов относительно центров вулканических извержений. Верхняя граница свиты приурочена к основанию базальных песчаников или алевролитов вышележащей цилемской свиты. В составе валсовской свиты выде- ляются вулканические образования покровной и субвулканической фаций. Покровная фация представлена туфами и туффитами с прослоями туфогенно-оса-дочных и осадочных пород с примесью пирокластики, а также эффузивными породами — гиалобазальтами, мандельштейнами и афанитовыми базальтами, слагающими лавовые потоки и покровы мощностью от первых десятков сантиметров до 50 м. Афанитовые и миндалекаменные базальты субвулканической фации слагают дайки, некки и силлы. Девонские породы разных вулканических фаций В. И. Граф (1978) относил к разным генетическим фазам — эксплозивной, субвулканической и эффузивной.

Вулканогенные образования валсовской свиты вместе с подстилающими породами яранской и лиственничной свит, а также перекрывающими отложениями цилемской и устьчиркинской свит ранее относились к нижнему франу в ранге коми надгоризонта [5]. Позже в связи с необходимостью приведения региональных и местных стратиграфических схем девона в соответствие с Международной шкалой девонской системы В. С. Цыганко отнес данный интервал разреза к среднему отделу системы [8].

В 1997 г. в ходе изучения разрезов девонской системы в бассейне р. Пижма Печорская В. С. Цыганко были исследованы выходы валсовской и устьчиркин-ской свит, сложенные базальтами, их туфами, туффи-тами, туфогенными песчаниками, а также проведено их опробование с целью определения возраста по цирконам (рис. 1).

Для датирования цирконов было выбрано две пробы — одна (обр. 243) из прослоя песчанистых ту- 43

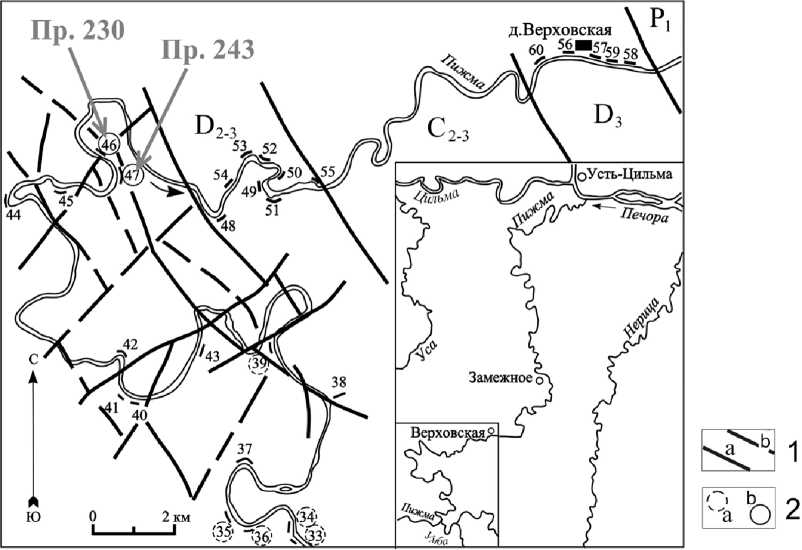

Ðèñ. 1. Схема геологического строения среднего течения р. Пижмы:

-

1 — тектонические нарушения: достоверные (а), предполагаемые (b), 2 — обнажения, вскрывающие туфогенные породы (а), обнажения, из которых отобраны пробы для датирования цирконов (b)

Fig. 1. Schematic geological map of the middle course of the Pizhma River:

1 — faults: defined (a), approximate (b); 2 — outcrops of volcanogenic rocks (a); volcanogenic rocks sampled for zircon dating (b)

фов нижней части валсовской свиты (рис. 2, 3), а вторая (обр. 230) — из середины пачки песчаников с примесью туфового материала в нижней части устьчир-кинской свиты, отвечающей верхней части тиман-ского горизонта (рис. 3). В разрезах, содержащих рассматриваемые вулканогенные породы, были встречены отпечатки растений, обломки древесины, миоспоры (определения О. П. Тельновой), филлоподы, а также остатки позвоночных (определения А. О. Иванова), обитавших преимущественно в континентальных пресноводных и солоноватоводных водоемах.

Методика

Датирование цирконов из обр. 243 и 230 было выполнено с помощью прецизионного вторично-ионного микрозонда высокого разрешения SHRIMP-II в Центре изотопных исследований ВСЕГЕИ в Санкт-Петербурге. U-Pb-анализ цирконов выполнялся по стандартной методике [10, ]. Цирконы изучались в проходящем и отраженном свете, а их внутреннее строение — в катодных лучах. Катодолюминесцентные изображения были получены на CamScan MX2500 с катодолюминесцентной си-

Ðèñ. 2. Выходы песчанистых туфов валсовской свиты в обн. 47

Fig. 2. Outcrops of sandy tuffs of Valsovskaya formation (47)

|

a о |

cd S PQ О |

s д о о а Н о S |

р.Печорская Пижма, обн. 46 |

ю о ■ & cd Рн i К |

Примечание |

|

)S a о a Cd 2 н |

i a § 3 и о Д |

оо (М |

№ - Х^ х< |

233 232 231 (23^ 229 |

Отпечатки растений, редкие кости рыб Филлоподы, крупные кости рыб Janiosteus sp. |

|

<о сч |

|||||

|

о^ <Г) |

X X ) / А А / S А лч фф^ |

||||

|

Задерновано |

|||||

|

ci |

|||||

Ðèñ. 3. Стратиграфическая колонка отложений, вскрытых в обн. 47 и 46:

1 — песчаники, 2 — туфогенные песчаники, 3 — алевролиты, 4 — аргиллиты, 5 — глины

Fig. 3. Stratigraphic columns of the outcrop 47 and 46: 1 — sandstone, 2 — tuffaceous sandstone, 3 — siltstone, 4 — mudstone, 5 — clay

стемой CLI/QUA2, Bentham. Построение диаграмм с конкордией и расчет средних конкордантных возрастов осуществлялся с использованием программы ISOPLOT/EX [9].

Результаты датирования цирконов

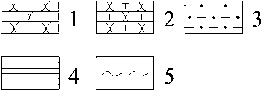

Цирконы из песчанистых туфов валсовской свиты (обр. 243) представлены идиоморфными, сильно удлиненными бипирамидально-призматиче-скими кристаллами. Часть их характеризуется хорошо образованными дипирамидными головками. Коэффициент их удлинения составляет от 3 до 7. Катодолюминесцентные изображения (рис. 4.1—4.12) демонстрируют четкую тонкую осцилляционную зональность роста. В центральных частях некоторых зерен (рис. 4.1—4.3, 4.8, 4.12) видны черные крупные включения или нарушенные участки.

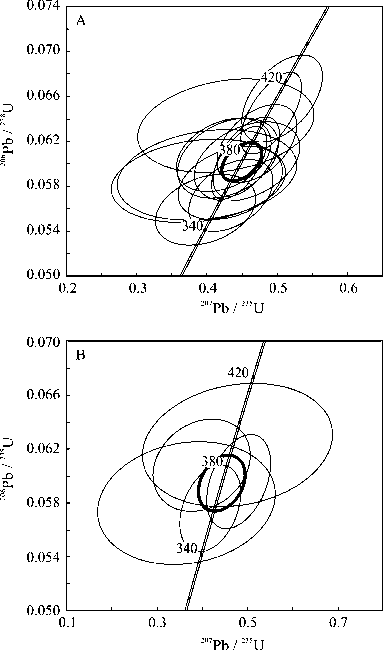

Результаты U-Pb-датирования цирконов из обр. 243 представлены в табл. 1 и на рис. 5, А. Было про- анализировано 12 зерен (15 аналитических кратеров). Cодержания U в цирконах находятся в пределах 68—394 ppm, величина отношения 232Th/238U — 0.38—1.74. Диапазон возрастов, полученных по изотопному отношению 206Pb/238U, составляет 351—411 млн лет, за исключением зерна № 9 (аналитический кратер 9.1), возраст которого получился средне-рифейским — 1063 ± 23 млн лет. Рассчитанный по 14 анализам средний конкордантный возраст цирконов составляет 376.8 ± 6.7 млн лет (95 %, СКВО = = 0.018).

Цирконы из песчаников с примесью туфового материала устьчиркинской свиты (обр. 230) представлены идиоморфными бипирамидально-призма-тическими кристаллами (рис. 4.13—4.16) с коэффициентом удлинения 2—3. На катодолюминесцентных изображениях видна тонкая осцилляционная зональность и наличие в трех из четырех исследованных зерен черных нарушенных участков в центральной части цирконов.

Ðèñ. 4. Катодолюминесцентные изображения цирконов с аналитическими кратерами: 1—12 — из обр. 243; 13—16 — из обр. 230. Номера аналитических кратеров соответствуют номерам в таблице

Fig. 4. Cathodoluminescent images of zircons with analytical spots: 1—12 from sample 243; 13—16 — from sample 230. The last two or three digits in the spot number correspond to the numbers in table

Результаты U-Pb-датирования цирконов из пробы 230 представлены в табл. 1 и на рис. 5, Б. Было проанализировано 4 зерна (8 аналитических кратеров). Cодержания U в цирконах находятся в пределах 47—245 г/т, величина отношения 232Th/238U — 0.61— 1.20. Полученные по 5 определениям 206Pb/238U-возрасты образуют интервал 361—389 млн лет со средним конкордантным возрастом 372.4 ± 8.3 млн лет (2 σ , СКВО = 0.0098). Для двух зерен (№ 3 и 4) получены ранневендский и раннекембрийский возрасты — 580 ± 12 и 530 ± 12 млн лет соответственно, а возраст краевой части зерна № 1 (кратер 1.3) составляет 327.6 ± 8.8 млн лет, что соответствует раннему карбону.

Обсуждение результатов

Согласно Международной временной геологической шкале (2008 г.), полученные возрастные конкор-дантные уровни приходятся соответственно на поздний фран и ранний фамен. Однако присутствующие в данных разрезах палеонтологические остатки исключают такую вероятность (рис. 3). В то же время в обоих образцах среди частных замеров возраста имеются результаты, очень близкие к реальным. В обр. 243 это точка 5.1, а в обр. 230 — точки 1.2 и 2.2 (см. таблицу). Одной из возможных причин существенного омоложения конкордантного возраста является растянутый во времени процесс формирования самих кристаллов цирконов в результате значительной продолжительности процесса остывания эффузивов и вмещающих их пород.

Ðèñ. 5. Диаграммы с конкордией для цирконов из обр. 243 (А) и 230 (B). Средний конкордантный возраст для цирконов: обр. 243 — 376.8 ± 6.7 млн лет (95 %, СКВО = 0.018, N = 14), обр. 230 — 372.4 ± 8.3 млн лет (2 σ , СКВО = 0.0098, N = 5). Эллипсы погрешностей соответствуют 2 σ

Fig. 5. Diagrams with concordia for zircons from sample 243 (A) and 230 (B). Mean concordant age for zircons: sample 243 — 376.8 ± 6.7 Ma (95 %, MSWD = 0.018, N = 14), sample 230 — 372.4 ± 8.3 Ma (2 σ , MSWD = 0.0098, N = 5). Error ellipses are 2 σ

Автор выражает благодарность сотруднику ВСЕГЕИ С. Л. Преснякову за выполненные анализы возраста тиманских цирконов.

Список литературы Возраст верхней части девонской туфогенной толщи Среднего Тимана (р. Пижма) по результатам U-Pb (SIMS)-датирования цирконов

- Макеев А. Б., Лебедев В. А., Брянчанинова Н. И. Магматиты Среднего Тимана. Екатеринбург: ИГ Коми НЦ УрО РАН, 2008. 311 с.

- Малахов А. А. Геология Среднего Тимана и Западного Притиманья. М.-Л.: Гостоптехиздат, 1940. 114 с.

- Плякин А. М. Магматические комплексы // Тиманский кряж. Т. 2. Литология. Геофизическая характеристика земной коры, тектоника, минерально-сырьевые ресурсы. Ухта: Ухтинский гос. технический университет, 2011. С. 92-105.

- Разницын В. А. Тектоника Среднего Тимана. Л.: Наука, 1968. 221 с.

- Решение Межведомственного регионального стратиграфического совещания по среднему и верхнему палеозою Русской платформы. Ленинград, 1988. Девонская система. Л.: МСК, 1990. 60 с.

- Цаплин А. Е. Основные черты строения яранской и лиственничной свит нижнего франа в северо-западной части Среднего Тимана // Известия высших учебных заведений. Геология и разведка. 1984. № 6. С. 15-20.

- Цаплин А. Е., Сорокин В. С. Франский ярус Среднего Тимана. Ухта: УГРЭ, 1988. 54 с.

- Цыганко В. С. Девон Тиманской гряды: основные черты строения и ресурсный потенциал // Проблемы геологии и минералогии. Сыктывкар: Геопринт, 2006. С. 365-384.

- Ludwig K. R. User ’s manual for Isoplot/Ex, Version 2.10, A geochronological toolkit for Microsoft Excel. Berkeley Geochronology Center Special Publication No.1a, 2455 Ridge Road, Berkeley CA 94709, USA. 1999.

- Williams I. S. U-Th-Pb Geochronology by Ion Microprobe. In: McKibben, M. A., Shanks III, W. C. and Ridley, W. I. (eds), Applications of microanalytical techniques to understanding mineralizing processes, Reviews in Economic Geology. 1998. Vol. 7. P. 1-35.