Возрастная динамика гематологических и биохимических показателей бычков во взаимосвязи с технологическими и экологическими условиями содержания

Автор: Муллакаев О.Т., Шуканов Р.А., Алтынова Н.В., Шуканов А.А.

Статья в выпуске: 1 т.241, 2020 года.

Бесплатный доступ

В работе установлена иммунофизиологическая целесообразность совместного применения бычкам естественных биоактивных веществ в начале периодов выращивания, доращивания и откорма, учитывая региональную биогеохимическую специфичность. В этой связи проведена серия научно-хозяйственных и лабораторных исследований на 3 группах бычков-аналогов по 10 голов в каждой. Этих животных с 2 до 150-дневного возраста содержали согласно адаптивной технологии, а потом до 540 дней (продолжительность опытов) - по индустриальной системе. Бычки 1 группы служили контролем. Животным 2 и 3 групп назначали соответственно трепел с «Полистимом» и йодомидол с селенопираном согласно разработанным схемам. У подопытных бычков определяли возрастную изменчивость клиникофизиологического состояния, гематологического и биохимического профилей. Полученные результаты показали, что если совместное применение животным испытываемых биоактивных веществ характеризовалось практически равнозначным иммунотропным эффектом, то тиреотропное воздействие на организм было заметно выраженнее в условиях назначения йодомидола с селенопираном нежели трепела с «Полистимом».

Бычки, трепел, "полистим", йодомидол, селенопиран, кровь

Короткий адрес: https://sciup.org/142224172

IDR: 142224172 | УДК: 636.083:619:614.22/28 | DOI: 10.31588/2413-4201-1883-241-1-151-155

Текст научной статьи Возрастная динамика гематологических и биохимических показателей бычков во взаимосвязи с технологическими и экологическими условиями содержания

В последние годы наблюдается поступление большого объема сведений об экологическом состоянии среды обитания в разных регионах Российской Федерации. Особенностью этой информации являются не только доказательство загрязнения воздуха, водоемов, природных ландшафтов в ходе хозяйственной деятельности человека и наличие корреляционных отношений между интенсивностью загрязнения окружающей среды, состоянием здоровья организмов, но и нередко произвольное суждение о причинно-следственной связи нозологических форм заболеваний с экологическими и технологическими факторами [2, 6, 8].

При этом, обращая внимание на факты техногенного влияния на среду обитания, авторы научных публикаций не всегда оставляют в поле зрения гетерогенность окружающей природы, закономерности проявления физиологобиохимических реакций организмом на воздействие биотических и абиотических факторов в зависимости от локальных биогеохимических особенностей региональных территорий. Между тем известно, что и дефицит, и избыток, а также нарушение соотношения отдельных микро-, макроэлементов в экологической пищевой цепи вызывают соответствующие эндемические болезни разной степени тяжести. Они характеризуются различными метаболическими расстройствами и иммунодефицит- ными состояниями и, как следствие, ослаблением функционирования пищеварительной, кардиореспираторной, эндокринной, иммунной и других систем организма [5, 7, 10, 11].

На основании изложенного выше следует обозначить, что разработка научно-обоснованных рекомендаций к обогащению кормовых рационов биоактивными веществами естественного происхождения с учетом региональной агропочвенной специфичности для последующего включения в «Комплексную экологически безопасную систему ветеринарной защиты здоровья животных» является одной из актуальных проблем современной ветеринарии и зоотехнии [1].

Цель работы – изучить возрастную вариативность иммунофизиологического состояния бычков, содержащихся в разных эколого-технологических режимах среды обитания.

Материал и методы исследований. Научно-производственные опыты проведены в одном из сельскохозяйственных предприятий Центра Чувашии на 90 телятах черно-пестрой породы. Из этого поголовья для постановки моделируемых исследований сформированы 3 группы новорожденных бычков-аналогов по 10 голов в каждой. Их в течение одних суток содержали совместно с коровами в родильных денниках, в дальнейшем – при относительно низких температурах воздуха

(0,6±0,08 … 2,1±0,20 °С) согласно адаптивной технологии: с 2 до 30-дневного возраста в индивидуальных профилакториях; с 31- до 150-дневного в групповых павильонах. В последующем до 540-дневного возраста (продолжительность наблюдений) они находились в типовых помещениях по индустриальной технологии. Исследования проведены на фоне основного рациона (ОР) в соответствии с нормами кормления РАСХН [3]. При выращивании животных сравниваемых групп в условиях пониженных температур уровень молочного кормления был выше норм РАСХН на 20 % [9]. Бычки 1 группы служили контролем. Животным 2 группы в возрасте от 21 до 150 дней жизни совместно с ОР ежедневно скармливали трепел в количестве 1,25 г/кг массы тела (МТ) в комбинации с внутримышечным назначением в 2, 31, 151, 361-дневном возрасте «Полистима» из расчета по 0,1; 0,03; 0,03; 0,02 мл/кг МТ. Сверстникам 3 группы в указанные же сроки внутримышечно применяли йодомидол в комплексе с селе-нопираном в дозе соответственно по 0,1, 0,03, 0,03, 0,02 мл/кг и 0,1, 0,1, 0,1, 0,1 мг Se/кг МТ.

На протяжении содержания исследуемых бычков в индивидуальных домиках и групповых павильонах изучали ежемесячно состояние микроклимата [4], а также климата региона по данным ФГБУ «Верхне-Волжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (метеорологическая станция в с. Порецкое Чувашской Республики). У 5 животных сопоставляемых групп в 1-, 30-, 60-, 150-, 360-, 390-, 540-дневном возрасте определяли температуру тела, частоту дыхательных движений и сердечных сокращений в соответствии со стандартными методами, а также количество лейкоцитов, эритроцитов и уровень гемоглобина, им-муно- и тиреоглобулинов в крови и ее сыворотке по общепринятым в ветеринарии методам с использованием сертифицированного лабораторного оборудования (анализатор крови Mini Screen и программируемый биохимический анализатор «Stat Fax–1904+»).

Полученные в моделируемых экспериментах цифровые данные обработаны биометрически при помощи программных комплектов Statistica for Windows и Microsoft Excel–2016.

Результаты исследований. Установлено, что на протяжении опытов (ноябрь 2016 – март 2017 гг.) климат региона характеризовался следующими среднемесячными показателями: в ноябре температура составила -2,1 °С с колебаниями от -12,8 до 8,4 °С, относительная влажность – 87,0 (67,0 – 98,0) %, скорость ветра – 8,0 (5,0 – 14,0) м/с, атмосферное давление – 747 (746 – 749) мм.рт.ст.; декабре – соответственно - 12,2 (-20,1 – 0)°С, 82,0 (66,0 – 90,0) %, 6,0 (4,0 – 13,0) м/с, 747 (746 – 748) мм.рт.ст.; январе – -12,9 (-22,4 – 3,7) °С, 81,0 (67,0 – 92,0) %, 6,0 (4,0 – 12,0) м/с, 748 (747 – 750) мм.рт.ст.; феврале – -8,1 (-19,0 – 0) °С, 82,0 (69,0 – 93,0) %, 10,0 (6,0 – 16,0) м/с, 748 (746 – 750) мм.рт.ст.; марте – -6,0 (-15,7 – 2,8) °С, 84,0 (71,0 – 92,0) %, 7,0 (3,0 – 14,0) м/с, 748 (746 – 749) мм.рт.ст.

В тоже время в индивидуальных домиках и павильонах, где содержали исследуемых животных, температура воздуха была усредненно 1,5±0,16 °С, относительная влажность – 83,0±1,29 %, скорость движения воздуха – 0,35±0,11 м/с, концентрация в нем СО 2 – 0,04±0,001 %, а NH 3 и H 2 S – 0 и 0 мг/м3. Следовательно, в индивидуальных домиках и групповых павильонах с нерегулируемым микроклиматом отмечена достаточно благоприятная для животных среда обитания, которая практически была лишена вредных газов и не содержала ядовитых.

Показано, что у бычков подопытных групп в связи с взрослением температура тела волатильно снижалась в узком диапазоне от 39,2±0,28–39,3±0,34 до 38,6±0,19–38,7±0,21 °С. При этом частота дыхательных движений и сердечных сокращений в 1 мин у них неуклонно сокращалась в более широком интервале от 38,0±1,72–40,0±1,84 до 21,0±1,19– 23,0±1,10 и от 125,0±2,49–127,0±2,65 до 81,0±1,60–84,0±1,56 соответственно (Р>0,05). Отсюда следует, что исследованные показатели клиникофизиологического состояния подопытных животных были в рамках колебаний фи- зиологической нормы, что свидетельствует об их здоровом габитусе.

Анализ вариативности гематологической картины показал, что число лейкоцитов в крови бычков сравниваемых групп по мере роста волнообразно уменьшалось от 10,33±0,33–10,64±0,46 до 8,98±0,28– 9,37±0,38 109 л. Следует обозначить, что по изучаемому параметру животные при совместном применении трепела с «Полисти-мом» (2 группа) и йодомидола с селенопи-раном (3 группа) в возрасте соответственно 60, 150 дней и 390 дней жизнедеятельности имели преимущество по отношению к интактным сверстниками на 5,0-5,4 % и 7,5 % (Р<0,05).

Иная закономерность выявлена в возрастной изменчивости количества эритроцитов, которая у бычков как контрольной, так и опытных групп от начала к концу исследований умеренно нарастала (соответственно 6,35±0,17 против 8,28±0,30 и 6,29±0,19–6,50±0,16 против 8,60±0,33–8,66±0,40 1012л). При этом изучаемый гематологический фактор у животных 2 и 3 групп соответственно 150дневного и 150, 390-дневного возраста был достоверно больше, чем в контроле.

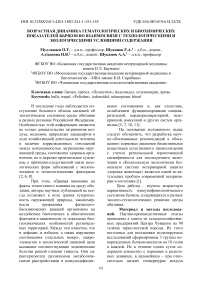

□ 1 ". И 2: ■ 3 группы

Примечание *• — знак значимых различий соответственно между подопытными и опытными животными

Рисунок 1 – Динамика концентрации гемоглобина в крови бычков

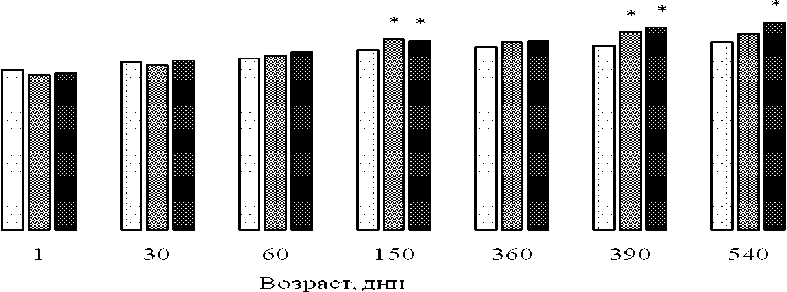

И О я я й ко о й

о О я ^

Возраст, дни

1; 2; 3 группы

Рисунок 2 – Динамика концентрации тиреоглобулинов в сыворотке крови бычков

Сообразно динамике числа эритроцитов происходил характер изменений уровня гемоглобина в крови (Рис. 1), но в более выраженной форме. Так, изучаемый параметр в подопытных группах повышался от 95,0±1,20–98,0±1,30 до 115,0±2,20– 127,0±0,90 г/л со значительным превосходством у бычков 2 (трепел + «Поли- стим») и 3 (йодомидол + селенопиран) групп в возрасте соответственно 150, 390 и 150, 390, 540 дней жизни (Р<0,05).

Возрастная изменчивость содержания иммуноглобулинов в сыворотке крови подопытных животных характеризовалась неизменным повышением по мере их роста и развития: в группе контроля от 15,3±0,24 до 21,9±0,52 мг/мл; в опытных группах от 14,9±0,30–15,1±0,32 до 25,2±0,60– 25,8±0,59 мг/мл. Причем 150, 360, 390, 540-дневные (2 группа) и 150, 390, 540дневные (3 группа) бычки, содержавшиеся в условиях комплексного применения соответственно трепела с «Полистимом» и йодомидола с селенопираном статистически значимо превышали контрольные значения

Выявлено (Рис. 2), что концентрация тиреоглобулинов у животных как контрольной, так и опытных групп также неуклонно нарастала в связи с взрослением (соответственно 97,10±4,82 против 176,20±9,91 и 96,90±3,93–98,20±4,61 против 183,80±10,36–202,40±11,83 мкг), которая в их 150-дневном (2 группа) и 60, 150, 360, 390, 540-дневном (3 группа) возрасте была больше соответственно на 7,4 % (Р<0,05) и 8,5-13,2 % (Р<0,05-0,01), чем в контроле.

Важно отметить, что 390 и 540дневные бычки 3 группы по изучаемому биохимическому показателю также достоверно превышали сверстников 2 группы.

Заключение. Применение опытным бычкам 2, 31, 151, 361-дневного возраста исследуемых биологически активных веществ естественной природы, в соответствии с разработанными схемами с учетом йодной и селеновой недостаточности в локальной агропочвенной зоне региона вызвало повышение гематологического и биохимического профилей.

Необходимо отметить, что иммуностимулирующее действие на организм было практически одинаковым при назначении животным и трепела с «Полистимом» (2 группа), и йодомидола с селенопираном (3 группа). При этом в моделируемых экспериментах бычки 3 группы имели сопоставимо выраженный тиреотропный эффект по сравнению с таковым у сверстни- ков 2 группы.

наук. – М., 1990. – 47 с.

В работе установлена иммунофизиологическая целесообразность совместного применения бычкам естественных биоактивных веществ в начале периодов выращивания, доращивания и откорма, учитывая региональную биогеохимическую специфичность. В этой связи проведена серия научно-хозяйственных и лабораторных исследований на 3 группах бычков-аналогов по 10 голов в каждой. Этих животных с 2 до 150-дневного возраста содержали согласно адаптивной технологии, а потом до 540 дней (продолжительность опытов) – по индустриальной системе. Бычки 1 группы служили контролем. Животным 2 и 3 групп назначали соответственно трепел с «Полистимом» и йодомидол с селенопираном согласно разработанным схемам. У подопытных бычков определяли возрастную изменчивость клиникофизиологического состояния, гематологического и биохимического профилей.

Полученные результаты показали, что если совместное применение животным испытываемых биоактивных веществ характеризовалось практически равнозначным иммуно-тропным эффектом, то тиреотропное воздействие на организм было заметно выраженнее в условиях назначения йодомидола с селенопираном нежели трепела с «Полистимом».

Список литературы Возрастная динамика гематологических и биохимических показателей бычков во взаимосвязи с технологическими и экологическими условиями содержания

- Бузлама, В.С. Дисбаланс технологии содержания и кормления животных генетически заданному уровню продуктивности / В.С. Бузлама, В.Т. Самохин // Комплексная экологически безопасная система ветеринарной защиты здоровья животных. - М.: ФГНУ Росинформагротех, 2000. - С. 17-18.

- Иванов, А.И. Экологоэкономические аспекты охраны степных ландшафтов / А.И. Иванов, Г.Е. Гришин, В.А. Вихрева // Нива Поволжья. Пенза: РИО ПГСХА. - 2012. - № 3(24). - С. 86-92.

- Калашников, А.П. Нормы и рационы кормления сельскохозяйственных животных (справочное пособие) / А.П. Калашников, В.И. Фисинин, В.В. Щеглова и др. - М.: Знание, 2003. - 456 с.

- Кочиш, И.И. Практикум по зоогигиене / И.И. Кочиш, П.Н. [и др.]. - СПб: Лань, 2012. - 416 с.

- Кочиш, И.И. Оптимизация антирадикальной системы у телят молочного периода в селендефицитном регионе / И.И. Кочиш [и др.] // Ветеринария. - 2018. - № 2. - С. 42-45.

- Марчев, Й. Возможности улучшения воспроизводства аборигенной породы Восточно-Балканская свинья в естественной среде обитания / Й. Марчев, [и др.] // Современные аспекты воспроизводства сельскохозяйственных животных: сб. статей Междунар. научно-практич. конф. Пенза: РИОПГСХА, 2015. - С. 3-11.

- Муллакаев, А.О. Постнатальное становление морфофизиологического статуса продуктивных животных при использовании цеолитов месторождений Среднего Поволжья: монография / А.О. Муллакаев [и др.] - Казань: "Отечество", 2019. -196 с.

- Позов, С.А Микроэлементозы животных в биогеохимических провинциях (монография) / С.А. Позов, Н.Е. Орлова // Гамбург: LAP. - 2012. - 148 с.

- Шуканов, А.А. Совершенствование технологии выращивания молодняка крупного рогатого скота с учетом адаптации организма к условиям внешней среды / А.А. Шуканов: автореф.. дис. д-ра вет. наук. - М., 1990. - 47 с.

- Jankowski, J. Metabolic and immune response of young turkeys originating from parent flocks fed diets with inorganic or organic selenium / J. Jankowski [et al.] // Polish journal of veterinary sciences. - 2011. - № 14. - P.353-358.

- Wang, Z.G. Methionine and selenium yeast supplementation of the maternal diets affects antioxidant activity of breeding eggs / Z.G. Wang [et al.] // Poultre science. - 2010. -№ 85. - Р. 931-937.