Возрастная динамика силовых качеств скелетной мускулатуры школьников различных типов телосложения

Автор: Мельник Виктор Александрович

Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Биология и экология @bio-tversu

Рубрика: Междисциплинарные исследования

Статья в выпуске: 4, 2017 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты анализа половозрастной динамики силовых качеств скелетных мышц у детей и подростков г. Гомеля в возрасте от 7 до 17 лет. Выявлены периоды ускорения и замедления темпов прироста показателей, характеризующих силовые качества скелетной мускулатуры у городских школьников. Максимумы приростов этих показателей раньше наступают у лепто- и мезосомных мальчиков, а также у мезо- и гиперсомных девочек. Половой диморфизм силовых показателей у школьников всех соматотипов в процессе онтогенеза постепенно увеличивается в пользу мальчиков за счет более высоких темпов прироста у них показателей в пубертатный период (особенно среди мезосомных школьников). Установлена корреляционная взаимосвязь между соматометрическими показателями и силовыми качествами школьников, которая была более тесной у представителей мезосомных соматотипов по сравнению с лепто- и гиперсомными.

Школьники, силовые качества, соматотип

Короткий адрес: https://sciup.org/146279465

IDR: 146279465 | УДК: 572+612.73/.74+611.73

Текст научной статьи Возрастная динамика силовых качеств скелетной мускулатуры школьников различных типов телосложения

Введение. Мониторинг функциональных показателей физического развития (ФР) на восходящем этапе онтогенеза является одной из основных задач ауксологии и возрастной физиологии. Расширение научных представлений о формировании растущего организма в меняющихся природных и социальных условиях жизни имеет большое значение для разработки теории адаптации с онтогенетических позиций (Антонова и др., 2012). При этом ФР является одним из важнейших показателей, отражающих состояние здоровья детского населения.

Одной из наиболее важных особенностей возрастной динамики функциональных показателей ФР детей и подростков является неравномерность изменений скорости ростовых процессов (Мельник, 2014; Кучма, 2012). Изучению динамики этих показателей у школьников посвящено немало исследований во многих странах мира (Kim, 2008; Marques-Vida, 2008; Платонова, 2012). При этом анализ литературы по данной проблеме указывает на то, что в различных странах в зависимости от экологической и социально-экономической обстановки имеют место разнонаправленные процессы изменения морфофункциональных показателей школьников (Kim, 2008; Marques-Vida, 2008; Кучма и др., 2012).

Оценка функциональных показателей развития ребенка является важным критерием состояния его здоровья. Отклонение этих показателей от нормы часто является первым важным признаком как нарушения функционального состояния организма ребенка, так и уже имеющегося у него заболевания. Данные о функционировании органов и систем используют в качестве критериев ФР.

Одними из важнейших показателей, характеризующих функциональное состояния организма ребенка являются показатели мышечной, сердечно-сосудистой и дыхательной систем.

Необходимость постоянного наблюдения за морфофункциональным статусом подрастающего поколения в различных регионах трудно переоценить. Многие исследователи рекомендуют уточнять региональные стандарты ФР через каждые 5-10 лет, так как со временем они изменяются.

Цель работы - изучить половозрастную динамику силовых показателей у городских школьников различных типов телосложения, а также установить периоды ускорения и замедления темпов прироста данных показателей.

Методика. Объектом исследования явились учащиеся общеобразовательных школ г. Гомеля в возрасте от 7 до 17 лет. На протяжении двух учебных лет (2010-2012 гг.) было проведено комплексное морфофункциональное обследование 1693 мальчиков и 1757 девочек - всего 3450 школьников, не имеющих существенных отклонений в состоянии здоровья (I и 11 группы здоровья).

Измерение максимальной силы мышц кисти (кг) проводилось с использованием кистевых динамометров (модель ДК25, ДК 50, ДК100, Россия). Показатели определялись и рассчитывались для мышц кисти правой и левой руки (Питкевич, 2008).

При измерении силы мышц-разгибателей спины был использован становой динамометр (ДС-200, Россия). Определение становой силы проводилось 3 раза.

Полученные индивидуальные данные фиксировались в карте обследованного.

Антропометрическое обследование детей 7-17 лет проводилось с использованием унифицированной методики В. В. Бунака (1941), в соответствии с программой, традиционно используемой антропологами в России и Беларуси.

Определение соматотипической принадлежности осуществлялось по новой количественной схеме «Способ количественной оценки типов телосложения по комплексу антропометрических показателей», разработанной и внедренной в практическую деятельность группой белорусских ученых (Мельник, Саливон, 2013). Методика предусматривает выделение трех основных вариантов телосложения (соматотипов): астенизированного лептосомного, мезосомного и адипозного гиперсомного, а также четырех переходных - лептосомного, мезолептосомного, мезогиперсомного и гиперсомного.

В связи с тем, что астенезированные лептосомные, лептосомные, гиперсомные и адипозногиперсомные школьники встречались редко в исследовании, они были объединены в три основные группы: лептосомные, состоящие из астенизированных лептосомных и лептосомных; мезосомные; гиперсомные, включившие адипозных гиперсомных и гиперсомных школьников.

Изменчивость скорости прироста силовых показателей в интервале 7-17 лет прослежена путем анализа их абсолютных и относительных ежегодных прибавок. Относительные прибавки рассчитаны в процентах от общего прироста за весь изучаемый возрастной период.

Учитывая имеющиеся методические расхождения в методиках определения типа телосложения, предложенной авторами статьи и другими исследователями, проведение сравнительного анализа наших данных с материалами других исследователей не выполнялось так как является не корректным.

Статистическая обработка осуществлялась с использованием пакета прикладных статических программ «STATISTICА 7.0». Гипотеза о нормальном распределении величин проверена с помощью критерия Шапиро - Уилка. Полученные результаты представлены в виде средних арифметических величин (М) и стандартного отклонения (SD). Значимость различий оценивалась по критерию Манна - Уитни (U-критерий). Результаты анализа считались статистически значимыми при р<0,05. Исследование взаимосвязи между изучаемыми показателями проводилось с помощью корреляционного анализа по методу Spearman (Гланц, 1999).

Результаты и обсуждение. Кистевая динамометрия. В результате проведенных исследований установлено, что в соответствии с общебиологическими закономерностями силовые качества скелетной мускулатуры (максимальной силы мышц кисти правой и левой руки, силы мышц разгибателей спины) обследуемых с возрастом активно увеличивались, однако интенсивность их прироста у школьников двух половых групп имела особенности и зависела от типа телосложения. Так, у исследуемых лептосомных мальчиков в возрастном интервале от 7 до 17 лет сила мышц кисти правой руки увеличивалась от 10,33±2,07 кг у 7-летних до 37,25±5,83 кг у 17-летних, у мезосомных - от 11,44±1,55 кг до 41,29±5,18 кг и у гиперсомных - от 11,17±2,44 кг до 41,55±6,40 кг соответственно. У лептосомных городских девочек данный показатель в изучаемом возрастном диапазоне повышался от 8,91±2,30 кг в возрасте 7 лет до 26,00±3,57 кг в 17 лет, у мезосомных -от 9,61±1,73 кг до 27,50±3,58 кг и у гиперсомных - от 9,13±2,45 кг до 26,78±3,35 кг соответственно (табл. 1).

Таблица 1

Половозрастная динамика максимальной силы мышц кисти правой руки (кг) школьников в зависимости от соматотипа

|

Возраст, лет |

Тип телосложения |

|||||

|

лептосомный |

мезосомный |

гиперсомный |

||||

|

М |

SD |

М |

SD |

М |

SD |

|

|

Мальчики |

||||||

|

7 |

10,33 |

2,07 |

11,44 |

1,55 |

11,17 |

2,44 |

|

8 |

12,40 |

2,80 |

12,80 |

1,89 |

13,46 |

3,57 |

|

9 |

13,42 |

2,90 |

13,75 |

2,62 |

14,71 |

2,89 |

|

10 |

14,44 |

4,45 |

15,44 |

3,44 |

17,50 |

4,00 |

|

11 |

17,43 |

3,36 |

18,18 |

3,13 |

19,76 |

5,73 |

|

12 |

19,33 |

4,24 |

19,39 |

3,53 |

21,04 |

5,39 |

|

13 |

19,67 |

5,17 |

23,34 |

6,13 |

25,29 |

7,22 |

|

14 |

20,40 |

4,93 |

27,88 |

6,58 |

28,74 |

7,75 |

|

15 |

31,29 |

9,50 |

34,92 |

7,69 |

32,67 |

7,23 |

|

16 |

32,25 |

7,27 |

37,89 |

5,95 |

40,00 |

6,73 |

|

17 |

37,25 |

5,83 |

41,29 |

5,18 |

41,55 |

6,40 |

|

Девочки |

||||||

|

7 |

8,91 |

2,30 |

9,61 |

1,73 |

9,13 |

2,45 |

|

8 |

10,50 |

2,14 |

11,18 |

1,63 |

10,44 |

2,40 |

|

9 |

11,71 |

2,45 |

13,00 |

3,18 |

12,80 |

2,90 |

|

10 |

11,82 |

2,23 |

14,43 |

1,70 |

14,64 |

3,75 |

|

11 |

13,00 |

2,65 |

16,27 |

3,40 |

17,06 |

5,30 |

|

12 |

14,88 |

1,55 |

17,55 |

4,32 |

18,21 |

7,09 |

|

13 |

18,40 |

3,35 |

20,10 |

4,14 |

20,57 |

3,92 |

|

14 |

19,58 |

4,12 |

23,00 |

4,97 |

21,93 |

5,70 |

|

15 |

22,13 |

3,52 |

23,45 |

4,46 |

26,13 |

4,14 |

|

16 |

25,09 |

3,73 |

25,76 |

6,17 |

26,23 |

5,84 |

|

17 |

26,00 |

3,57 |

27,50 |

3,58 |

26,78 |

3,35 |

Анализируя возрастные изменения силы мышц кисти левой руки выявлено, что у лептосомных мальчиков данный показатель увеличивалась от 9,00±2,00 кг у 7-летних до 31,08±6,01 кг у 17-летних, у мезосомных - от 9,89±1,15 кг до 37,43±3,94 кг и у гиперсомных - от 9,33±1,61 кг до 36,53±5,55 кг соответственно. У лептосомных городских девочек данный показатель в изучаемом возрастном диапазоне повышался от 8,55±2,54 кг в возрасте 7 лет до 22,33±3,39 кг в 17 лет, у мезосомных - от 8,18±1,70 кг до 22,91±4,24 кг и у гиперсомных - от 8,60±2,50 кг до 23,86±3,62 кг соответственно (табл. 2).

Сравнительный анализ показателей максимальной силы мышц кисти правой и левой руки показал, что силовые возможности у городских мальчиков во всех возрастных группах всех типов телосложения закономерно выше, чем у их сверстниц (р<0,05-0,001). При этом различия имели более высокую статистически значимую разницу между гиперсомными мальчиками и девочками. Степень выраженности полового диморфизма от 7 лет к 17 годам нарастает (табл. 1, 2).

Таблица 2

Половозрастная динамика максимальной силы мышц кисти левой руки (кг) школьников в зависимости от соматотипа

|

Возраст, лет |

Тип телосложения |

|||||

|

лептосомный |

мезосомный |

гиперсомный |

||||

|

М |

SD |

М |

SD |

М |

SD |

|

|

Мальчики |

||||||

|

7 |

9,00 |

2,00 |

9,89 |

1,15 |

9,33 |

1,61 |

|

8 |

10,90 |

2,77 |

11,09 |

2,02 |

11,92 |

3,97 |

|

9 |

11,89 |

2,85 |

12,41 |

2,95 |

12,76 |

2,28 |

|

10 |

13,56 |

4,69 |

14,84 |

3,48 |

15,93 |

3,79 |

|

11 |

15,00 |

3,46 |

16,00 |

3,18 |

17,29 |

4,61 |

|

12 |

17,11 |

3,02 |

16,78 |

3,72 |

17,92 |

4,73 |

|

13 |

18,11 |

3,72 |

19,97 |

5,54 |

22,50 |

6,53 |

|

14 |

20,80 |

3,35 |

24,69 |

6,07 |

26,29 |

6,65 |

|

15 |

27,67 |

6,16 |

30,81 |

6,56 |

28,57 |

7,87 |

|

16 |

28,25 |

7,68 |

33,78 |

5,71 |

35,91 |

7,54 |

|

17 |

31,08 |

6,01 |

37,43 |

3,94 |

36,53 |

5,55 |

|

Девочки |

||||||

|

7 |

8,55 |

2,54 |

8,18 |

1,70 |

8,60 |

2,50 |

|

8 |

9,43 |

0,98 |

9,29 |

0,98 |

8,67 |

1,73 |

|

9 |

9,66 |

1,84 |

11,89 |

3,01 |

12,00 |

2,53 |

|

10 |

9,73 |

1,27 |

12,29 |

1,73 |

12,36 |

3,96 |

|

И |

9,75 |

3,30 |

14,82 |

3,45 |

14,54 |

5,27 |

|

12 |

13,25 |

2,55 |

15,72 |

4,68 |

15,12 |

5,53 |

|

13 |

16,75 |

2,73 |

18,03 |

3,78 |

18,50 |

4,95 |

|

14 |

17,42 |

4,21 |

19,10 |

4,63 |

19,21 |

4,97 |

|

15 |

18,75 |

3,73 |

20,13 |

4,45 |

22,19 |

3,31 |

|

16 |

21,45 |

4,11 |

22,67 |

5,53 |

22,75 |

5,62 |

|

17 |

22,33 |

3,39 |

22,91 |

4,24 |

23,86 |

3,62 |

Темпы увеличения показателей кистевой динамометрии в изучаемом возрастном периоде, а также величины общего прироста показателей, больше у мальчиков, чем у девочек всех типов телосложения. За весь изучаемый возрастной период максимальная сила мышц кисти правой руки в большей степени увеличивалась у мальчиков гиперсомного и девочек мезосомного соматотипов, а левой - у мальчиков мезосомного и девочек гиперсомного соматотипов.

Сила мышц кистей рук закономерно ниже у мальчиков и девочек лептосомного соматотипа по сравнению с мезо- и гиперсомными, а у мезосомных ниже по сравнению с гиперсомными во всех возрастных группах. При этом статистически значимые различия показателей выявлялись в основном между ленто- и гиперсомными сверстниками, что может указывать на преимущественное увеличение массы тела у представителей мезосомного типа за счет мышечной ткани, а гиперсомных - жировой.

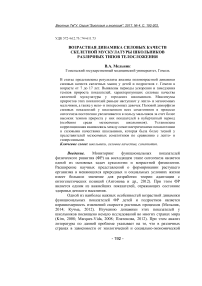

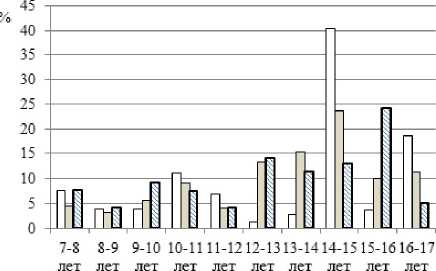

Общий прирост максимальной силы мышц кистей рук от 7 до 17 лет у мальчиков всех типов телосложения больше по сравнению с девочками (см. табл. 1, 2). При этом интенсивность прироста показателей обследованных зависела от конституциональных особенностей их телосложения (рис.1). Так, среди мезо- и гиперсомных мальчиков до 12 лет, а лептосомных до 13 лет, фиксировалось относительно равномерное увеличение показателей.

После указанных возрастных периодов отмечался резкий скачок прироста мышечной силы кистей обеих рук. Максимальный прирост показателя среди мезосомных и лептосомных мальчиков зафиксирован с 14 до 15 лет, а среди гиперсомных на 1 год позже (рис 1а). В последующих возрастных группах отмечено снижение приростов мышечной силы кистей рук у мальчиков.

Возрастной период

а

□ Лептосомные ПМезосомные О Потере омны е

Возрастной период О

□ Л епгос омны е □ Мезос омны е 0 Гиперс омны е

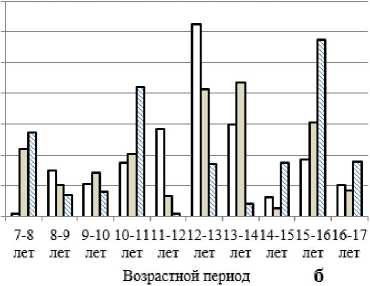

Р и с . 1. Относительные годичные приросты максимальной силы мышц кисти правой руки у мальчиков (а) и девочек (б) различных соматотипов

Среди девочек изучаемого возрастного диапазона можно выделить два пика наибольших прибавок мышечной силы кистей рук. Первый выявлен с 12 до 13 лет у гипер- и лептосомных и с 13 до 14 лет у мезосомных девочек (рис. 16). После указанных возрастных периодов темпы прироста признака у исследуемых снижались.

Таблица 3

Половозрастная динамика силы мышц разгибателей спины (кг) школьников в зависимости от соматотипа

|

Возраст, лет |

Тип телосложения |

|||||

|

лептосомный |

мезосомный |

гиперсомный |

||||

|

М |

SD |

М |

SD |

М |

SD |

|

|

М |

альчики |

|||||

|

7 |

32,71 |

12,23 |

36,22 |

6,91 |

35,00 |

7,98 |

|

8 |

39,78 |

9,02 |

42,66 |

9,33 |

44,18 |

10,75 |

|

9 |

40,87 |

9,21 |

43,56 |

8,51 |

47,94 |

6,84 |

|

10 |

43,56 |

8,23 |

44,72 |

8,50 |

48,43 |

11,51 |

|

11 |

49,00 |

9,90 |

52,82 |

8,81 |

61,11 |

13,34 |

|

12 |

49,33 |

5,89 |

56,30 |

9,59 |

66,38 |

15,53 |

|

13 |

61,00 |

15,74 |

67,11 |

16,88 |

74,32 |

25,20 |

|

14 |

63,50 |

20,74 |

78,48 |

17,69 |

86,08 |

26,28 |

|

15 |

88,14 |

21,47 |

102,22 |

24,54 |

97,82 |

26,16 |

|

16 |

99,67 |

26,96 |

107,00 |

20,33 |

112,60 |

22,12 |

|

17 |

107,25 |

21,65 |

119,29 |

24,40 |

125,29 |

26,02 |

|

Девочки |

||||||

|

7 |

32,36 |

16,76 |

34,04 |

8,14 |

33,86 |

13,22 |

|

8 |

32,44 |

12,03 |

37,26 |

8,45 |

38,00 |

11,83 |

|

9 |

33,67 |

7,63 |

38,78 |

8,20 |

39,10 |

8,89 |

|

10 |

34,55 |

5,87 |

40,86 |

7,58 |

40,36 |

12,71 |

|

11 |

36,00 |

15,56 |

43,88 |

12,07 |

46,75 |

17,56 |

|

12 |

38,33 |

10,46 |

44,88 |

17,33 |

46,92 |

20,91 |

|

13 |

43,47 |

8,64 |

50,96 |

17,40 |

49,54 |

13,95 |

|

14 |

45,91 |

15,71 |

57,37 |

14,96 |

50,18 |

13,32 |

|

15 |

46,44 |

18,69 |

57,76 |

15,71 |

52,86 |

22,50 |

|

16 |

47,96 |

14,75 |

62,24 |

23,33 |

61,62 |

17,35 |

|

17 |

48,80 |

10,71 |

63,50 |

15,75 |

64,33 |

16,33 |

В связи с неодновременным вступлением подростков в пубертатный период развития наибольшая вариабельность показателей мышечной силы кистей рук устанавливалась у мальчиков в возрастных группах старше 13 лет, у девочек - старше 12 лет (см. табл. 1, 2).

Возрастная динамика становой динамометрии (силы мышц разгибателей спины) у обследуемых была схожа с изменениями мышечной силы кистей рук, а интенсивность прироста показателей обследованных также зависела от конституциональных особенностей их телосложения (табл. 3). Полученные в результате исследований данные свидетельствует, что у обследованных лептосомных мальчиков в изучаемом возрастном диапазоне показатели становой динамометрии увеличивались от 32,71±12,23 кг у 7-летних до 107,25±21,65 кг у 17-летних, у мезосомных - от 36,22±6,91 кг до 119,29±24,40 кг и у гиперсомных - от 35,00±7,98 кг до 125,29±2б,02 кг соответственно. У лептосомных городских школьниц данный показатель в возрастном интервале от 7 до 17 лет повышался от 32,36±16,76 кг в 7 лет до 48,80±10,71 кг в 17 лет, у мезосомных - от 34,04±8,14 кг до 63,50± 15,75 кг и у гиперсомных - от 33,86±13,22 кг до 64,3 3± 16,33 кг соответственно.

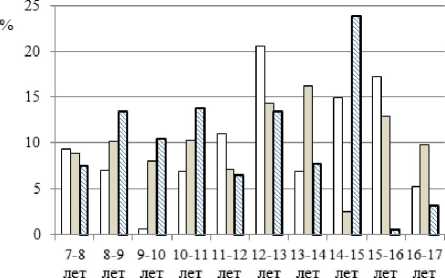

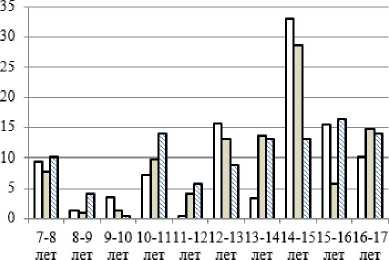

Максимальный прирост силы мышц разгибателей спины среди мезосомных и лептосомных мальчиков зафиксирован с 14 до 15 лет, а среди гиперсомных на 1 год позже (рис. 2а). В последующих возрастных группах отмечено снижение приростов показателя среди мальчиков.

Среди девочек с лептосомным соматотипом в возрастном интервале от 12 до 13 лет выявлен наиболее ранний период максимальной прибавки становой силы. У школьниц с мсзосомным типом телосложения данный период зафиксирован от 12 до 14 лет, а с гиперсомным - от 16 до 17 лет (рис. 26).

Возрастной период д

□Лешосомные ПМезосомные ИГиперсомные

О

ПЛептосомные □Мезооомные ИГнперсомные

Рис. 2 . Относительные годичные приросты силы мышц разгибателей спины, у мальчиков (а) и девочек (б) различных соматотипов

Силовые качества исследованных (максимальная сила мышц кистей рук и становая сила) в высокой степени взаимосвязаны практически со всеми их антропометрическими показателями. При этом коэффициенты корреляции достигали более высоких значений у мезосомных мальчиков и девочек. В меньшей степени эта связь была выражена среди лептосомных и хуже всего у представителей гиперсомных соматотипов.

Корреляционная связь силовых качеств более четко была выражена у мальчиков всех типов телосложения по сравнению с девочками. При этом корреляция толщины КЖС на конечностях с показателями кистевой и становой динамометрии мальчиков всех соматотипов имела отрицательную направленность, в отличие от девочек, что свидетельствует об увеличении силовых возможностей мальчиков при снижении жироотложения.

Заключение. Анализ возрастной динамики показателей скелетной мускулатуры городских школьников различных соматотипов показал, что Ьнтенсивность приростов функциональных показателей у школьников зависит от типа их телосложения (р<0,05-0,001).. Максимумы приростов показателей, характеризующих силовые качества, раньше наступают у лепто- и мезосомных мальчиков, а также у мезо- и гиперсомных девочек. Половой диморфизм силовых показателей у школьников всех соматотипов в процессе онтогенеза постепенно увеличивается в пользу мальчиков за счет более высоких темпов прироста у них показателей в пубертатный период (особенно среди мезосомных школьников).

Установлена корреляционная взаимосвязь между морфометрическими показателями тела и силовыми качествами школьников, которая была более тесной у представителей мезосомных соматотипов по сравнению с лепто- и гиперсомными.

Полученные в результате работы данные могут быть использованы при дальнейшем мониторинге показателей физического развития школьников различных типов телосложения и позволяют выделить комплекс критериев (задержка или ускорение темпов развития силовых качеств скелетной мускулатуры), на основании которого определяются группы риска среди детей и подростков в отношении нарушения формирования организма под воздействием факторов окружающей среды.

В результате проведенной работы разработаны, изданы и внедрены в практическое здравоохранение Беларуси и в учебный процесс таблицы оценки морфофункциональных показателей физического развития городских школьников различных соматотипов в возрасте от 7 до 17 лет (Мельник, 2015).

Автор благодарит сотрудников кафедры анатомии человека и нормальной физиологии учреждения образования «Гомельский государственный медицинский университет» за помогцъ в организации и проведении обследований.

Мельник В.А. Возрастная динамика силовых качеств скелетной мускулатуры школьников различных типов телосложения / В.А. Мельник // Вести. ТвГУ. Сер.: Биология и экология. 2017.№ 4. С. 192-202.

Список литературы Возрастная динамика силовых качеств скелетной мускулатуры школьников различных типов телосложения

- Антонова А.А., Ченцова С.Н., Сердюков В.Г. 2012. Сравнительная характеристика физического развития детей//Астраханский медицинский журнал. Т. 7. № 4. С. 26-29.

- Бунак В.В. 1941. Антропометрия. М.: Учпедгиз. 368 с.

- Гланц С. Медико-биологическая статистика. М.: Практика. 1999. 459 с.

- Кучма В.Р., Скоблина Н.А., Милушкина О.Ю., Бокарева Н.А. 2012. Сравнительный ретроспективный анализ физического и биологического развития школьников Москвы//Гигиена и санитария. № 4. С. 47-52.

- Кучма В.Р., Скоблина Н.А. Милушкина О.Ю., Бокарева Н.А., Ямпольская Ю.А. 2012. Характеристика морфофункциональных показателей московских школьников 8-15 лет (по результатам лонгитудинальных исследований)//Вестник Московского Университета. Серия 23: Антропология. № 1. С. 76-83.

- Мельник В.А., Саливон И.И. 2013. Методика определения типов телосложения детского населения по комплексу антропометрических показателей: учеб.-метод. пособие. Гомель: ГомГМУ. 34 с.

- Мельник В.А. Конституциональные особенности формирования морфофункциональных показателей физического развития и полового созревания городских школьников: монография. Гомель: ГомГМУ. 224 с.

- Питкевич Э.С., Штаненко Н.И., Мельник В.А., Мельник С.Н. 2008. Руководство к практическим занятиям по нормальной физиологии. Гомель: ГоГМУ. 128 с.

- Платонова А.Г. 2012. Изменения в физическом развитии киевских школьников за десятилетний период (1996-2008 гг.)//Гигиена и санитария. № 2. С. 69-73.

- Сонькин В.Д. 2007. Физическая работоспособность и энергообеспечение мышечной функции в постнатальном онтогенезе человека//Физиология человека. Т. 33. № 3. С. 1-19.

- Kim J.Y. 2008. Anthropometric Changes in Children and Adolescents from 1965 to 2005 in Korea.//Am. J. Phys. Anthropol. V. 136. Р. 230-236.

- Marques-Vida P. 2008. Secular trends in height and weight among children and adolescents of the Seychelles, 1956-2006//BMC Publ. Health. V. 8. P. 166.