Возрастная макроморфология тимуса у цыплят-бройлеров

Автор: Низамова Г.М., Муллакаев О.Т., Панина Е.Н.

Статья в выпуске: 1 т.253, 2023 года.

Бесплатный доступ

Органам иммунитета принадлежит ведущее место в повышении резистентности и стрессоустойчивости животных. К одним из центральных органов иммуногенеза у птиц относят тимус. В статье описана макроморфология вилочковой железы у цыплят-бройлеров кросса «Иза» (Habbard Isa JV) и Ультра Флекс 1-, 7-, 14-, 21-, 41-дневного возрастов. Определена динамика абсолютной и относительной массы тимуса и возрастные изменеия линейных показателей тимуса у цыплят.

Центральные органы иммунитета, тимус, морфология, цыплята-бройлеры, онтогенез

Короткий адрес: https://sciup.org/142237104

IDR: 142237104 | УДК: 543.063:636.5 | DOI: 10.31588/2413_4201_1883_1_253_201

Текст научной статьи Возрастная макроморфология тимуса у цыплят-бройлеров

Одной из глобальных проблем птицеводства является обеспечение высокой рентабельности производства. Вместе с этим интенсивное использование птицы в условиях высокой концентрации поголовья, и значительного воздействия факторов техногенного характера, сопровождается снижением уровня резистентности организма, повышением заболеваемости и летальности [1, 9].

Для повышения резистентности и продуктивности птицы, необходимы знания биологии птицы, ее морфофункциональных особенностей, в том числе органов иммунитета. Так как органы иммунитета играют важную роль в поддержании гомеостаза организма [4, 5, 8]

.

К одним из центральных органов иммуногенеза относят тимус, который играет важную роль в повышении жизнеспособности и устойчивости птицепоголовья к воздействию неблагоприятных факторов внешней среды [5, 6, 7]. Поэтому изучение особенностей строения тимуса актуально для ветеринарии.

В связи с чем, перед нами стояла цель изучить возрастную морфологию тимуса у цыплят-бройлеров.

Материал и методы исследований.

Изучение макроморфологических особенностей вилочковой железы было выполнено на здоровых цыплятах 1-, 7-, 14, 21-, 41-дневного возрастов по 5 птиц на каждый срок исследования. Объектом исследования был тимус цыплят кросса Иза (Habbard Isa JV) и Ультра Флекс производственного (бройлеры) птицепоголовья. Опытную группу формировали из клинически здоровых цыплят с учетом возраста, пола и живой массы.

Для определения интенсивности роста цыплят проводили индивидуальное взвешивание по срокам исследования. После убоя птиц проводили патологоанатомический осмотр органов и тканей (Дроздова Л.И., 1999; Жаров А.В. и др., 1999). Линейные показатели вилочковой железы измеряли с помощью штангенциркуля и линейки с ценой деления 1 мм. Абсолютную массу органа определяли в граммах взвешиванием на весах. Далее вычисляли относительный вес железы.

Цифровые данные были обработаны при помощи ПК с использованием компьютерной программы Microsoft Excel методом вариационной обработки данных и выведением M, m, коэфициента достоверности Р с учетом критерия Стьюдента.

Результат исследований. В результате исследований выявили, что у суточных цыплят тимус был полностью сформирован. Железа располагалась непосредственно под кожей, справа и слева от трахеи. Она начиналась на уровне 2-3-го шейного позвонка и заканчивалась в грудобрюшной полости тела, не доходя до бифуркации. С возрастом существенных изменений в топографии органа не наблюдалось. Тимус представлен двумя дольчатыми частями, изолированными друг от друга. И правая, и левая части состояли из отдельных вытянутых долей разной величины. Все доли обьединялись в единый тяж за счет рыхлой соединительной ткани. Количество долей в каждой части варьировала от 5 до 8.

При изучении линейных и весовых показателей выявили закономерность: абсолютная масса и длина правой части во всех возрастных группах была меньше по сравнению с правой. Так у суточных цыплят длина правой части составила 21,40±0,36 мм, масса – 82,20±3,80 мг; у левой, соответственно – 23,60±0,32 мм и 136,00±0,22 мг. В целом, абсолютная масса железы в данной возрастной группе составила 218,20±3,89 мг, тогда как относительная масса была равна 0,50± 0,04 % (Таблица 1).

У цыплят недельного возраста наблюдали увеличение весовых и линейных показателей вилочковой железы. Абсолютная масса увеличилась практически в два раза и составила 401,20±20,48 мг. Относительная масса достигла 0,55±0,04 %. Длина правой и левой частей составила 28,60±1,49 мм и 30,00±1,28 мм, соответственно.

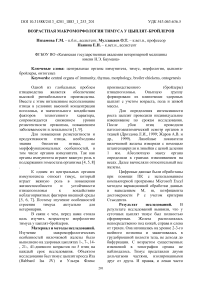

Таблица 1 – Возрастные изменения весовых и линейых показателей тимуса цыплят-бройлеров

(n=5)

|

Возраст, дни |

Живая масса, г |

Абсолютная масса тимуса, мг |

Относительная масса тимуса, % |

Длина тимуса, мм |

|

|

правой части |

левой части |

||||

|

1 |

39,87±0,21 |

218,20±3,89 |

0,50±0,04 |

21,40±0,36 |

23,60±0,32 |

|

7 |

200,90±2,10 |

401,20±20,48 |

0,55±0,04 |

28,60±1,49 |

30,00±1,28 |

|

14 |

295,11±4,50 |

849,00±16,70 |

0,50±0,04 |

39,40±1,62 |

44,40±1,75 |

|

21 |

652,56±7,78 |

2545,80±73,64 |

0,49±0,03 |

51,60±1,38 |

61,00±1,17 |

|

41 |

2250,78±9,87 |

3829,00±132,48 |

0,45±0,03 |

66,20±3,13 |

73,69±2,99 |

Примечание: * - при возрастных изменениях Р<0,05

У 14-суточных цыплят наблюдали увеличение абсолютной массы тимуса до 849,00±16,70 мг, тогда как относительная масса снизилась до 0,50±0,04 %. Линейные показатели продолжали увеличиваться и достигли правой части 39,40±1,62 мм, левой – 44,40±1,75 мм.

У 3-недельных бройлеров абсолютная масса вилочковой железы значительно увеличилась и составила 2545,80±73,64 мг. При этом относительная масса снизилась до 0,49±0,03 %. Длина правой части составила 51,60±1,38 мм, левой – 61,00±1,17 мм.

У птиц 41-дневного возраста абсолютная масса вилочковой железы увеличилась до 3829,00±132,48 мг, а относительная масса, наоборот, снизилась и составила 0,45±0,03 %. Длина правой части увеличилась до 66,20±3,13 мм, левой – до 73,69±2,99 мм.

Заключение. В результате проведенных исследований выявили, что линейные показатели вилочковой железы минимальные значения имели у цыплят суточного возраста, при этом левая часть во всех возрастных группах длиннеее правой. В дальнейшем длина железы продолжала увеличиваться и максимальных значений достигла у птиц 41-дневного возраста.

Абсолютная масса тимуса минимальные значения имела у птиц суточного возраста. С увеличением возраста наблюдали увеличение данного показателя, максимальных значений масса тимуса достигла у 41-дневных птиц. При этом относительная масса органа максимальные значения имела в недельном возрасте и составила 0,55±0,04 %. В дальнейшем она постепенно убывала и минимальные значения имела у цыплят 41дневного возраста. Из этих данных можно сделать вывод, что в процессе возрастных изменений тимуса функциональная деятельность железы постепенно уменьшается. Однако, так как индекс железы не равняется нулю, тимус продолжает функционировать.

Таким образом, на период новорожденности приходится пик функциональной значимости тимуса, так как именно в этом возрасте происходит активное становление оргаизма.

Резюме

Органам иммунитета принадлежит ведущее место в повышении резистентности и стрессоустойчивости животных. К одним из центральных органов иммуногенеза у птиц относят тимус.

В статье описана макроморфология вилочковой железы у цыплят-бройлеров кросса «Иза» (Habbard Isa JV) и Ультра Флекс 1-, 7-, 14-, 21-, 41–дневного возрастов. Определена динамика абсолютной и относительной массы тимуса и возрастные изменеия линейных показателей тимуса у цыплят.

Список литературы Возрастная макроморфология тимуса у цыплят-бройлеров

- Бородулина, И. В. Морфофункциональные изменения тимуса кур-несушек под влиянием адаптогенов / И. В. Бородулина // Успехи современной науки. - 2016. - Т. 2. - № 3. - С. 115-117.

- Дроздова, Л. И. Методическое пособие по патологоанатомической диагностике болезней птицы / Л. И. Дроздова // Екатеринбург: Уральская ГСХА, 1999. - 75 с.

- Жаров, А. В. Морфологические исследования в ветеринарных лабораториях (диагностика, исследование сырья и продукции) / А. В. Жаров // Методическое руководство. - М.: Московская академия ветеринарной медицины и биотехнологии, 2003. - 71 с.

- Зинченко, Д.А. Возрастная морфология иммунных органов индеек различных генотипов в постнатальном онтогенезе: дисс..канд.биол.наук: 06.02.01 / Д. А. Зинченко. -Ставрополь, 2019. - 165 с.

- Низамова, Г. М. Макроморфология вилочковой железы индеек / Г. М. Низамова, О. Т. Муллакаев, Р. И. Ситдиков // Ученые записки Казанской государственной академии ветеринарной медицины им. Н.Э. Баумана. - 2022. - Т. 249. - № 1. - С. 136-138.

- Пронин, В. В. Анатомотопографическая характеристика органов иммунной системы уток пекинской породы. / В. В. Пронин, Е. О. Анисимова, А. А. Какалюк // Механизмы и закономерности индивидуального развития человека и животных. - Саранск: Издательство Мордовского Университета, 2017. - С. 201-207.

- Селезнев, С. Б. Постнатальный органогенез иммунной системы птиц и млекопитающих (эволюционноморфологическое исследование): автореф. дисс. докт. вет. наук 16.00.02, 16.00.03 / Селезнев Сергей Борисович. - Иваново, 2000. - 27 с.

- Фаизова, Г. М. Морфогенез центральных органов иммунитета индеек в раннем постэмбриональном онтогенезе / Г. М. Фаизова, Р. И. Ситдиков // Ветеринарный врач. - 2010. - № 2. - С. 3134.

- Фаизова, Г. М. Морфология тимуса у кур в постэмбриональном онтогенезе / Г. М. Фаизова, Р. Р. Валиуллин, Р. И. Ситдиков // Ученые записки Казанской государственной академии ветеринарной медицины им. Н.Э. Баумана. - 2013. - Т. 215. - С. 333-336.

- Якупов, Т. Р. Биохимия / Т. Р. Якупов. - Изд. КГАВМ. - Казань, 2015. -108 с.