Возрастное изучение параметров биоэлектрической активности мозга у воспитанников социально-реабилитационного центра

Автор: Ненашева А.В.

Журнал: Человек. Спорт. Медицина @hsm-susu

Рубрика: Физиология двигательной активности и спорта

Статья в выпуске: 3 (58) т.1, 2006 года.

Бесплатный доступ

Рост и развитие ребенка предполагает количественные и качественные изменения, в том числе биоэлектрической активности мозга (БЭА). В работе представлены особенности БЭА у воспитанников социально-реабилитационного центра (СРЦ). Проведено сравнение с данными ЭЭГ учащихся.

Короткий адрес: https://sciup.org/147152105

IDR: 147152105

Текст краткого сообщения Возрастное изучение параметров биоэлектрической активности мозга у воспитанников социально-реабилитационного центра

Электроэнцефалограмма ребенка в каждом возрастном периоде имеет свои специфические особенности, обуславливающиеся сложными процессами формирования различных отделов нервной системы и образования связей между ними [2].

Со времени первых исследований электроэнцефалограммы (ЭЭГ) - электрической активности головного мозга, регистрируемой на поверхности кожи головы - хорошо известна ее чрезвычайно высокая вариативность. Существует представление о том, что в спонтанных флуктуациях альфа-активности ЭЭГ человека может отражаться временная структура психической активности [11].

В последнее время накапливается все больше данных о том, что даже кратковременные флуктуации в ЭЭГ, особенно в альфа-полосе ее частотного спектра, во многих случаях отражают колебания уровня функционального состояния мозга, определяющего, в частности, эффективность сенсомоторной деятельности и некоторые стороны психической активности [8].

Организация и методы исследования

В обследовании принимали участие дети социально-реабилитационного центра Курчатовского района г. Челябинска и дети муниципального образовательного учреждения (школы). Всего в обследовании приняли участие 29 человек обоего пола. Для оценки функционального состояния ЦНС регистрировали колебания электрических потенциалов мозга с поверхности черепа - электроэнцефалограмму (ЭЭГ) на компьютерном энцефалографе (Нейростат, Нейрософт).

Применяемая нами компьютерная электроэнцефалография включала спектральный и корреляционный анализ ЭЭГ. Запись ЭЭГ осуществляли многоканально с 8 чашечных электродов, соединенных с ушными электродами и локализованных строго в соответствии с системой 10-20. Производили несколько функциональных проб: фоновая запись (ФЗ), закрывание глаз (ЗГ), открывание глаз (ОГ), психическая релаксация и фоновая запись после выхода из состояния релаксации. Частота квантования ЭЭГ составляла 250 Гц.

Для спектрального анализа выбирали не менее 10 безартефактных двухсекундных эпох запи си ЭЭГ на каждую функциональную пробу. Использовались стандартные частотные полосы анализа ЭЭГ: А, 0, а, р 1 и Р2. Анализировали как индивидуальные, так и усредненные данные по экспериментальной и контрольной группам.

Результаты исследования и их обсуждение

Особенности распределения альфа-колебаний и преобладание их с максимальной амплитудой в задних отделах мозга определяются созреванием подкорковых синхронизирующих механизмов, которые формируются постепенно до возраста полового созревания [7, 5]. Согласно полученным нами данным, у детей до 7-летнего возраста четко сформированных зональных различий нет. В ЭЭГ соответствующих возрастной норме проявляются зональные различия альфа-активности с 3 лет, в ЭЭГ с выраженными патологическими феноменами - с 4 лет, в ЭЭГ с легкой и выраженной задержкой электрогенеза - с 5 и 7 лет соответственно.

Хотя общей динамики в зависимости от возраста постепенного возрастания количества ЭЭГ со сформированным типом зональных различий альфа-активности нет, все же к 7 годам у детей со всеми типами ЭЭГ зональные различия альфа-колебаний формируются. Период с 5-6 до 7 лет, в который наиболее часто отмечается функциональная неустойчивость срединных структур, определяется снижением процента, как нормальных ЭЭГ, так и патологических и на первый план выходят процессы задержки формирования биоэлектрической активности мозга, составляя к 7-летнему возрасту 60%, что, в свою очередь, отражает низкие компенсаторно-адаптационные возможности одной из основных регуляторных систем организма ребенка к этому возрасту [3].

У воспитанников реабилитационного центра с задержкой психического развития (14 испытуемых) выявлены следующие различия в биоэлектрической активности мозга, по сравнению со здоровыми школьниками (табл. 1). Амплитуда а-ритма как максимальных, так и средних показателей у них была достоверно выше в отведениях над обоими полушариями, а частота имела тенденцию к снижению, особенно в правом полушарии (рис. 1). Характерно, что амплитуда высокочастотного

Таблица 1

Амплитудно-частотные характеристики а и 0-ритмов ЭЭГ у детей СРЦ

|

№ |

Слева |

Справа |

||||||

|

а, мкВ |

а, Гц |

/3, мкВ-н |

/3, мкВ-в |

о; мкВ |

а, Гц |

/3, мкВ-н |

3, мкВ-в |

|

|

1 |

23/11 |

8,5 |

19 |

22 |

25/11 |

9,8 |

20 |

21 |

|

2 |

36/16 |

9,9 |

17 |

15 |

38/15 |

9,9 |

19 |

17 |

|

3 |

25/12 |

8,3 |

18 |

18 |

23/13 |

8,3 |

16 |

12 |

|

4 |

40/19 |

9,6 |

20 |

22 |

49/23 |

8,6 |

38 |

41 |

|

5 |

21/11 |

9 |

20 |

22 |

22/12 |

9 |

30 |

35 |

|

6 |

81/21 |

10,3 |

61 |

71 |

80/21 |

8,2 |

67 |

81 |

|

7 |

25/15 |

10 |

17 |

17 |

29/15 |

10 |

17 |

16 |

|

8 |

43/17 |

10,7 |

28 |

23 |

44/24 |

10,5 |

21 |

25 |

|

9 |

22/11 |

9,3 |

16 |

17 |

22/11 |

8,4 |

15 |

- 15 |

|

10 |

23/15 |

8,4 |

16 |

15 |

11/9 |

9,2 |

13 |

12 |

|

11 |

26/13 |

8,8 |

25 |

30 |

38/16 |

9,6 |

28 |

34 |

|

12 |

31/16 |

9,2 |

26 |

39 |

35/18 |

9,8 |

27 |

41 |

|

13 |

39/16 |

8,3 |

38 |

47 |

45/18 |

9,8 |

51 |

72 |

|

14 |

37/21 |

11 |

29 |

34 |

48/21 |

11 |

24 |

29 |

|

М±ш |

30,1±2,4/* 15,2±1,5 * |

9,4±0,7 |

22,2±2,1 * |

24,7±1,5 |

34,8±2,4/* 16,2±1,1* |

9,4±0,8 |

24,5±2,2* |

24,8±2,6 |

Примечание. Максимальная амплитуда a-ритма/ средняя амплитуда; н - низкочастотный /3-ритм (14-20 Гц); в - высокочастотный /3-ритм (20-35 Гц); * - достоверные различия с показателями у здоровых школьников.

/3-ритма над обоими полушариями у воспитанников была достоверно выше, а низкочастотного проявляла тенденцию к снижению, по сравнению со здоровыми школьниками.

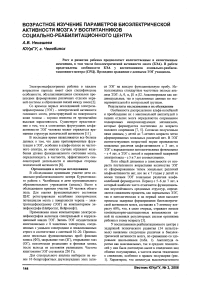

Рис. 1. Выраженный альфа-ритм при закрывании глаз, С-ук, 9 лет (СРЦ)

Межполушарная асимметрия по a-ритму у подростков с ЗПР встречалась в меньшем количестве случаев, чем у здоровых (50 и 70 %, соответственно). У половины обследованных воспитанников a-ритм доминировал в центральнотеменных отведениях, у 4-х из них в лобных и лишь у двух - в затылочных, в отличие от здоровых детей.

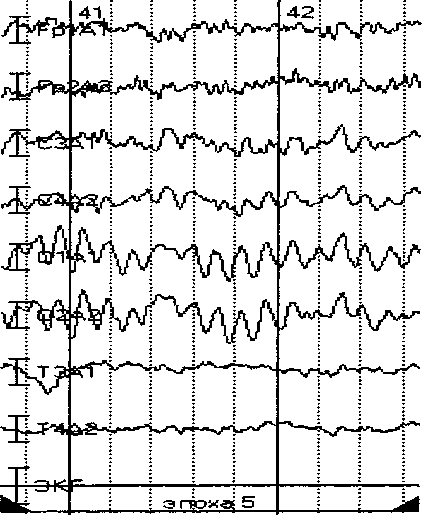

Доминирование /3-ритма у большинства испытуемых этой группы наблюдалось в лобных отведениях, у 3-х из них в теменных и у 2-х в затылочных. Характерно, что медленные ритмы А и 5-диапазона встречались у них реже, чем у здоровых сверстников, однако, амплитуда (82,9 и 71 мкВ) и мощность спектра волн этого диапазона были намного выше (рис. 2).

Изменения a-ритма при функциональных пробах у испытуемых с ЗПР были выражены больше, чем у здоровых.

В отличие от здоровых, у испытуемых данной группы с возрастом отмечалось увеличение средней амплитуды a-ритма в обоих полушариях и максимальной в левом полушарии, частота его изменялась меньше, с тенденцией к снижению в левом полушарии. Амплитуда /3-ритма в обоих полушариях заметно уменьшалась (табл. 2).

Нами выявлена большая мощность альфа-ритма и смещение его активности из затылочных в лобные области коры, доли неровные альфа-ритма в теменных отделах коры, снижение медленноволновой активности дельта и тета диапазонов при увеличении бета активности. При сравнении контрольной группы школьников с детьми, имеющими нарушения в поведении, выявлено увеличение разности фаз между двумя затылочными областями [12].

У воспитанников реабилитационного центра в большинстве своем отмечалась большая мощность альфа-ритма, чем у здоровых сверстников и распространение его в передние отделы полушарий, смещение из затылочных зон. C.W. Darrow et al.

Физиология двигательной активностиi и спорта

-

[8] показал, что во время сна, в отличие от покоя, максимальные пики альфа-ритма также преобладали в передних отведениях.

Рис. 2. Спектр волновой активности ЭЭГ у П-вой, 13 лет, ЗПР, в исходном состоянии (а) и при закрывании глаз (б)

Наши наблюдения свидетельствуют о выраженных индивидуальных различиях характера биоэлектрической активности у отдельных испытуемых и в то же время не обнаружено влияния пола на эти различия. Межиндивидуальные разли чия могут быть связаны с различными морфологическими факторами: особенностями клеточного строения различных полей коры, проводящих путей, метаболизма синаптических медиаторов, толщины и свойств тканей, лежащих на пути от коры до регистрирующего электрода. Влияние половых различий на фоновую альфа-активность сравнительно невелико [1].

Воспитанники СРЦ отличались доминированием альфа-ритма в лобных и теменных отделах коры. C.W. Darrow, 1967, J. Martinius, Z. Hoovey [8] показали, что на ЭЭГ плохо адаптирующихся в коллективе агрессивных личностей выявляется реверсирование фазы с преобладанием опережающих альфа-волн в передних отделах головы, в отличие от дружественных, кооперативных, или пассивных личностей, ЭЭГ которых часто демонстрировали опережающий альфа-ритм в затылочной области.

Для большинства испытуемых СРЦ характерно снижение медленноволновой активности дельта- и тета-диапазона и увеличение бета-активности, по сравнению со здоровыми детьми. В целом, результаты нашего исследования позволяют предположить, что у воспитанников СРЦ, по сравнению со здоровыми сверстниками, отмечаются изменения биоэлектрической активности мозга, свидетельствующие о преобладании у них тормозных процессов в коре больших полушарий и подавленной гипоталамической активности.

M.R. Ford et al. [9, 10] также указывали на то, что увеличение активности в быстром бета-диапазоне может отражать генерализованое торможение корковых процессов. В то же время ЭЭГ-данные являются основанием для предположения о достаточно высоких компенсаторных возможностях таких детей, которым по тем или иным причинам выставлен диагноз ЗПР. Так у обследованных нами испытуемых не обнаружено особенностей биоэлектрической активности мозга, выявленных Г. Гасто для умственно отсталых детей.

Таблица 2

Амплитудно-частотные характеристики а и Д-ритмов ЭЭГ у испытуемых разного возраста

|

Группы |

Слева |

Справа |

||||||

|

о, мкВ |

а, Гц |

0, мкВ-н |

0, мкВ-в |

а, мкВ |

а, Гц |

0, мкВ-н |

0, мкВ-в |

|

|

Здоровые 6-10 лет |

22,7/±2,0 13,3±1,4 |

9,2±0,9 |

21,5±1,6 |

34,0±2,7 |

21,3/±2,3 16, ±1,3 |

9,5±0,8 |

18,8±1,9 |

28,3±2,2 |

|

Здоровые 11-14 лет |

21,8±2,4 11±0,8 11,0±0,7 |

9,7±1,3 |

16,2±1,8* |

24,4±2,0* |

22,8±2,2/ 12,0±0,7* |

10,7±0,8 |

17,4±1,5 |

22,8±2,1* |

|

Воспитанники СРЦ 6-10 лет |

31/±3,4 14,9±1,5 |

9,8±1,2 |

29,6±2,4 |

45,8±2,9 |

34,6/±2,4 14,7±1,5 |

9,1±1,1 |

32,7±2,5 |

44,9±3,4 |

|

Воспитанники СРЦ 11-14 лет |

34,5/±2,7 16,7±1,3 |

9,2±0,8 |

25,5±2,2 |

29,5±2,7* |

33,5/±3,4 17±1,2 |

9,2±0,6 |

25,8±2,1* |

26,3±2,3* |

Примечание. Максимальная амплитуда о-ритма/ средняя амплитуда; н - низкочастотный 0-ритм (14-20 Гц); в - высокочастотный 0-ритм (20-35 Гц); * - достоверные различия с предыдущей возрастной группой.

У обследованных нами воспитанников СРЦ не выявлено также высокой активности тета-ритма. Г. Уолтер [4] обращает внимание на большую выраженность тета-активности у лиц с неуравновешенным характером и агрессивными чертами личности. Он обнаружил усиление тета-активности у людей с психопатическими чертами личности, с затрудненной социальной адаптацией. Исследования ЭЭГ мозга в онтогенезе выявляют усиление тета-ритмов в периоды возрастных кризов, соответствующих усилению активности таламических структур.

По мнению Д.А. Фарбер [6] «становление», совершенствование межцентральных функциональных связей опосредуется созреванием системы локальной управляемой активации, создающей условие вовлечения в деятельность и сонастройка нейронных ансамблей структур мозга, участвующих в реализации конкретного вида деятельности.

Заключение

Таким образом, у большинства испытуемых из СРЦ, по сравнению со здоровыми школьниками, выявлены следующие отличия биоэлектрической активности больших полушарий:

-

- более выраженная активность ритмической активности в альфа-диапазоне;

-

- межполушарная асимметрия по альфа-ритму встречается реже, (у меньшего количества испытуемых;

-

- доминирование альфа-ритма в лобных и центральных отведениях, а не в затылочных;

-

- амплитуда высокочастотного бета-ритма

выше;

-

- амплитуда низкочастотного бета-ритма

несколько ниже;

-

- медленные ритмы в дельта и тета-диапазоне встречаются реже, а их амплитуды больше.

Список литературы Возрастное изучение параметров биоэлектрической активности мозга у воспитанников социально-реабилитационного центра

- Анохин П.К. Источники индивидуальной изменчивости электроэнцефалограммы человека//Индивидуально-психологические различия и биоэлектрическая активность мозга человека. -М.: Наука, 1968. -С. 149-176.

- Гутник И.Н., Королева Н.В. Постнатальный электрогенез основных биоритмов мозга у дошкольников Иркутской области. -1999.

- Полякова В.Б.//Журнал неврологии и психиатрии. -1997. -№1. -С. 16-18.

- Уолтер Г. (Walter, G) Живой мозг. -М.: Мир, 1966. -300 с.

- Фарбер Д.А., Алферова В.В. Электроэнцефалограмма детей и подростков. -М., 1972. -215 с.

- Фарбер Д.А. Принципы системной структурно-функциональной организации мозга и основные этапы ее формирования//Структурно-функциональная организация развивающегося мозга. -Л.: Наука, 1990. -С. 168-177.

- Фарбер Д.А. Функциональное созревание мозга в раннем онтогенезе (Электрофизиологическое исследование). -М., 1969. -279 с.

- Darrow C.W. Interarea electroencephalographs phase relationships//In: Brown CC (ed.) Methods in Psychophysiology. Williams and Wilkins: Baltimore. 1967. -P. 114-128.

- Ford A.B., Hellerstein K.J. Appl. Physiol H. -1949.-891 p.

- Ford M.R. EEG coherence and power changes during a continous movement task/M.R. Ford, J. W. Goethe, D.K. Dekker//Internal J. Psychophysiol. -1986. -V. 4. -№2.-P. 99-110.

- Lesser L.L. Hyperkinesis in children/L.L. Lesser//Clin. Pediat. -1970. -Vol. 9. -P. 548-552.

- Martinius J., Hoovey Z. Automatic analysis of inter occipital synchrony in the EEG of children with behavior disturbances//Electroencephalogr. Clin. Neurophysiol. -1971. -V.31. -P.412.