Возрастные изменения функционального статуса у профессиональных спортсменов женского и мужского пола в процессе продолжительной спортивной деятельности

Автор: Погодина С.В., Епишкин И.В., Папуш П.А., Мальцев В.А., Горбанева Е.П.

Журнал: Физическое воспитание и спортивная тренировка @journal-fvist

Рубрика: Медико-биологические аспекты физического воспитания и спортивной тренировки

Статья в выпуске: 2 (36), 2021 года.

Бесплатный доступ

В статье обсуждаются возрастные особенности функционального статуса профессиональных спортсменов мужского и женского пола в процессе продолжительной спортивной деятельности. Обследованы спортсмены мужского и женского пола юношеского, первого и второго зрелого возраста. Проведено 8 серий исследований (по 4 для мужчин и женщин) по изучению основных адаптационных механизмов, определяющих функциональный статус спортсменов с применением иммунологического, реографического, биохимического, гематологического, спирографического, велоэргометрического и статистического методов. В результате сформированы модели функциональных возможностей профессиональных спортсменов разного возраста и пола. Модели для мужчин юношеского и первого зрелого возраста подчеркивают сопряженность усиления исследуемых адаптационных механизмов. Модель для мужчин второго зрелого возраста определяет ослабление реагирования на высокие пороговые воздействия в вентиляторном и метаболическом звеньях адаптации. При этом в данной возрастной группе спортсменов у представителей силовых видов спорта выявляется избыточное усиление в регуляторных механизмах - вегетативном нервном и гормональном, что обусловливает напряжение функций основных систем у этих атлетов. Модели для возрастных групп спортсменок подчеркивают различия во времени наступления наиболее благоприятных периодов ановуляторного и овариально-менструального циклов для проявления высокого уровня функциональных возможностей гемодинамического и вентиляторного звеньев адаптации. Установленные алгоритмы возрастных изменений уровня функциональных возможностей профессиональных спортсменов мужского и женского пола в условиях разных пороговых режимов работы могут быть использованы в прогнозировании адаптационных резервов организма в процессе продолжительной спортивной деятельности.

Профессиональные спортсмены мужского и женского пола, функциональный статус, возрастные изменения, инволютивно-возрастной вектор адаптации, пороговые режимы работы

Короткий адрес: https://sciup.org/140259977

IDR: 140259977

Текст научной статьи Возрастные изменения функционального статуса у профессиональных спортсменов женского и мужского пола в процессе продолжительной спортивной деятельности

Введение. Интенсивное развитие профессионального спорта, являющегося альтернативным источником доходов, способствует появлению на спортивной арене профессиональных спортсменов мужского и женского пола возраста четвертого десятилетия, для которого характерны инволютивно-возрастные изменения, повышенный риск перетренированности и дизадаптации [9, 10]. Данные обстоятельства актуализируют проблему качественного функционального мониторинга спортсменов второго зрелого возраста [1, 3, 5, 8, 10], а также сравнение их функционального статуса с относительно молодыми атлетами для установления физиологических факторов, формирующих и поддерживающих высокий уровень тренированности мужского и женского организма в процессе продолжительной спортивной деятельности [2, 4–7, 11]. Более того, научная база данных о динамике функциональных возможностей спортсменов в инволютивновозрастном векторе является инфоповодом для пересмотра перспектив спортивной деятельности «возрастных» спортсменов и оптимальных путей сохранения физиологических резервов их организма.

Целью работы явилось определение возрастных изменений функционального статуса у профессиональных спортсменов женского и мужского пола в процессе продолжительной спортивной деятельности.

Методы и организация исследований. Обследованы высококвалифицированные (мастера спорта и мастера спорта международного класса) спортсмены-профессионалы мужского и женского пола юношеского (17–21 год), первого (22–26 лет) и второго зрелого возраста (40–46 лет), представители видов спорта, направленных на развитие аэробной выносливости (группа «выносливость» - мужчины и женщины пловцы, велосипедисты, бегуны на длинные дистанции) и скоростно-силовой выносливости (группа «сила» - мужчины гиревики). Спортсменки распределялись на группы в зависимости от характера мен- струального цикла (МЦ) с овариально-менструальным циклом (ОМЦ 16–26 лет) и анову-ляторным менструальным циклом (АМЦ 37–45 лет). Проведено 8 серий исследований (по 4 для мужчин и для женщин) по изучению основных адаптационных механизмов, определяющих функциональный статус спортсменов (рисунок 1).

Иммунологические методы (кортизол, эстрадиол)

Спиропневмо тахометрический метод (VE, VE/кг, VT, VT/кг, П)

Вариабельность сердечного ритма

SDNN, RMSSD, pNNSO, LF, VLF, HF, LF/HF, LF (%), VLF (%), HF (%), R-R, aMo, Mo, ИН

Антропометрический метод (длина тела, масса тела, окружность грудной клетки, экскурсия, массо-ростовой индекс)

Динамометрический метод (сила м ыпщ кисти. СИ) Спирометрический метод (ЖЕЛ. ЖИ)

Функциональные измерения и пробы (ЧСС. АД. PWC170) Иммунологические методы

Газовый анализ выдыхаемого воздуха (РЕО2. РЕСО2, VO2. VCO2. VCO2/VO2, ВЭО2. ВЭСО2, VO2/f,

РЕТСО2)

(тестостерон.

эстрадиол,

Реографический метод МОК. УОК. УИ. СИ, ОПСС.РБт

ф одликуло -стимулирующий гормон. лютеинизирующий гормон)

Велоэргометрический тест ступенчато-возрастаюшей нагрузки

Гематологический метод (лейкоциты: эозинофилы, моноциты, лимфоциты, нейтрофилы)

Биохимические методы (молочная кислота)

Тест«дистанционное плавание», Тест «рывок гири»

Рисунок 1. Серии исследований, используемые методы и исследуемые показатели

Физиологические параметры изучались в условиях стандартных и специфических нагрузочных воздействий, а именно, в условиях велоэргометрического теста ступенчато-возрастающей нагрузки, выполняемой не менее 5 минут в следующих режимах работы (W): аэробный W1-50 Вт, ЧСС-130–140 уд/мин; аэробно-анаэробный W2 - 100–120 Вт, ЧСС 150-160 уд/мин; анаэробно-аэробный W3-150–220 Вт, ЧСС-170–185 уд/мин. В качестве специфической нагрузочной пробы для спортсменов-пловцов использовался тест «дистанционное плавание», в котором режимы плавания моделировались посредством дистанций разной интенсивности и продолжительности: аэробный режим – ЧСС 130–140

уд/мин, продолжительность 1 час 30 мин; аэробно-анаэробный режим – ЧСС 150–156 уд/мин, продолжительность 21–23 мин; анаэробно-аэробный режим – ЧСС 170–190 уд/мин, продолжительность 11–12 минут. Специфическое нагрузочное тестирование для спортсменов-гиревиков осуществлялось посредством силового упражнения «рывок гири», которое выполнялось в течение десяти минут. Режимы работы моделировались изменением веса гири: 16, 24, 32 кг. У спортсменок показатели изучались в разных периодах МЦ [10]. Результаты обработаны с использованием пакета программ STATISTICA 10.0. Проверка соответствия распределения статистических данных закону нормального распределения проводилась с помощью критерия Шапиро-Уилка. Далее проводилось вычисление среднего значения исследуемых величин и ошибки среднего арифметического. Статистически значимые различия определялись с помощью t-критерия Стьюдента, значимые различия считались при р<0,05. В случае, когда статистические данные не подчинялись закону нормального распределения, анализ проводили по показателям медианы (Ме). Статистически значимые различия определяли, используя критерий Т-Вилкоксона и U-критерий Манна-Уитни, значимыми различия считались при р <0,05. С помощью корреляционного анализа вычисляли коэффициент корреляции (r) Пирсона.

Результаты. Исследования гормонального механизма адаптации выявили усиление глюкокортикоидной активности и гиперэргический тип стресс-реакции на пороговые режимы работы у спортсменов-мужчин, тогда как у женщин, напротив, ослабление и гипэргический тип. В группах спортсменов-мужчин юношеского и первого зрелого возраста усиление проявлялось на высоких пороговых уровнях нагрузки. Во втором зрелом возрасте во всех группах испытуемых порог нагрузки, где определяли усиление продукции кортизола, снижался, а в группе «сила» в условиях специфической работы отмечали избыточную продукцию кортизола в исходном состоянии (таблица 1а). То есть у «возрастных» профессиональных спортсменов мужского пола усиление глюкокортикоидной реакции отмечено на низких пороговых уровнях нагрузки. Особенности гормональных глюкокортикоидных реакций в группах спортсменок в динамике менструального цикла были связаны с их ослаблением в межменструальном периоде (таблица 1б). Усиление отмечали при снижении уровня эстрогенной насыщенности – в менструальном и предменструальном периодах.

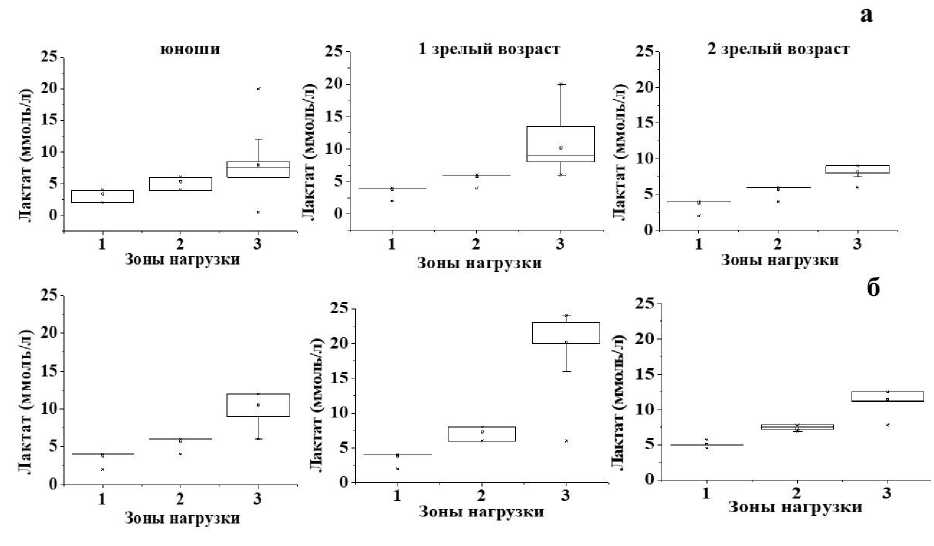

Результаты исследований метаболического механизма адаптации показали, что наибольшее увеличение продукции молочной кислоты (La) отмечали у спортсменов-мужчин юношеского и первого зрелого возраста при специфической нагрузке, выполняемой в анаэробно-аэробном режиме.

Таблица 1

Возрастные особенности направленности гормональных реакций на пороговые режимы работы у профессиональных спортсменов мужского (а) и женского (б) пола (достоверное повышение -↑, достоверное снижение -↓) «а»

|

Группы спортсменов мужского пола |

Кортизол |

||||||||

|

Юношеский возраст (17-18 лет) |

Первый зрелый возраст (22-26 лет) |

Второй зрелый возраст (40-46 лет) |

|||||||

|

W1 |

W2 |

W3 |

W1 |

W2 |

W3 |

W1 |

W2 |

W3 |

|

|

«Выносливость» |

↑ |

↑ |

↑ |

||||||

|

«Сила» |

↑ |

↑ |

↑ |

↑ |

|||||

«б»

|

Дни менструального цикла |

ОМЦ |

АМЦ |

||||||||||

|

Эстрадиол |

Кортизол |

Эстрадиол |

Кортизол |

|||||||||

|

W1 |

W2 |

W3 |

W1 |

W2 |

W3 |

W1 |

W2 |

W3 |

W1 |

W2 |

W3 |

|

|

1-3 |

↓ |

↓ |

↓ |

↑ |

↑ |

|||||||

|

8-9 |

↓ |

↓ |

↓ |

↓ |

||||||||

|

13-16 |

↑ |

↑ |

↓ |

↓ |

↓ |

|||||||

|

20-22 |

↑ |

↓ |

↓ |

↓ |

↓ |

↓ |

||||||

|

26-27 |

↑ |

↓ |

↓ |

↓ |

↓ |

|||||||

Примечание – W 1 - аэробный режим, W 2 - аэробно-анаэробный режим,

W 3 - анаэробно-аэробный режим

Во втором зрелом возрасте увеличение продукции молочной кислоты отмечали на сравнительно низком пороге нагрузки, то есть аэробно-анаэробном режиме (рисунок 2).

Рисунок 2. Концентрация La (Ме) в мужских группах профессиональных пловцов (а) и гиревиков (б) разного возраста при специфической работе в зоне аэробного (1), аэробно-анаэробного (2) и анаэробно-аэробного (3) режимов.

В возрастной группе спортсменок с ОМЦ наблюдали значимое увеличение продукции молочной кислоты по мере повышения предельных пороговых режимов работы. В то время как в возрастной группе спортсменок с АМЦ продукция молочной кислоты увеличивалась на низких порогах нагрузки. То есть у «возрастных» спортсменок высокая интенсивность образования метаболических факторов утомления отмечалась на сравнительно низких пороговых уровнях нагрузки.

Изучение неспецифического механизма адаптации, анализ лейкоцитарной формулы позволил установить у спортсменов мужского пола юношеского и второго зрелого возраста формирование реакций повышенной активации, что, вероятно, связано с повышенным влиянием гормонально-метаболических факторов на активность неспецифических механизмов. В то же время в первом зрелом возрасте при наибольшей активности гормонально-метаболических факторов отмечены реакции спокойной активации, что говорит о высокой устойчивости гомеостатических механизмов. В организме всех исследуемых спортсменок определены реакции спокойной активации и тренировки. То есть на гомеостаз спортсменок гормонально-метаболические факторы оказывают сравнительно слабое воздействие.

Исследования сердечно-сосудистой системы (ССС) и, в частности, вегетативной регуляции сердечного ритма выявили специфические для принадлежности к видам спорта особенности вегетативной реактивности на физическую нагрузку в высокоинтенсивном анаэробно-аэробном режиме работы. Выявленные особенности заключались в достоверном снижении парасимпатических влияний в группе «сила» в сравнении с группой «выносливость» при значимо большем сдвиге у юношей. Данный регуляторный сдвиг обусловливал большую выраженность доли ЧСС в прирост минутного объема крови (МОК), которая у «силовиков» юношей составляла свыше 150 % ( р <0,01). У «силовиков» первого зрелого возраста доля ЧСС в прирост МОК снижалась, а у «силовиков» второго зрелого возраста возрастала до 444,6±6,87 % ( p <0,01), что обусловливало для последних гиперсимпатикотонический тип вегетативной реактивности, повышение напряжения регуляторных механизмов и увеличение величины индекса напряжения (ИН) свыше 239 усл. ед. ( р <0,01). Выявленные особенности свидетельствуют об усилении реагирования ССС «силовиков» на высокую пороговую нагрузку, что особенно выражено во втором зрелом возрасте и требует контроля функций ССС.

В возрастных группах спортсменок имели место хронобиологические особенности нервных регуляторных влияний на сердечный ритм. Выявлена вегетативная реак- ция на нагрузку, связанная с достоверным повышением значений мощности высокочастотных волн и достоверным снижением значений мощности волн крайне низкой частоты в динамике ОМЦ в период с 8–16 день (р<0,05), а в динамике АМЦ в период с 20–22 день (р<0,05), что свидетельствует об усилении автономного и ослаблении центрального контура регуляции и является критерием наиболее благоприятного физиологического алгоритма регуляции ритма сердца. Гемодинамические реакции спортсменок по своему типу являлись аналогичными вегетативным. Выявлены положительные инотропные эффекты и повышение внешней работы миокарда при ОМЦ в период с 8–16 день, а при АМЦ в период с 20–22 день.

Проведенный анализ вентиляторного механизма адаптации у спортсменов мужского пола позволил установить в группе «выносливость» первого зрелого возраста сравнительно низкий порог вентиляторной реакции на всех ступенях тестовой нагрузки, о чем свидетельствует наибольший прирост объема легочной вентиляции (V E ) в аэробном режиме свыше 196 %, в аэробно-анаэробном и анаэробно-аэробном режимах (соответственно 498,53±10,41 и 1200,70±19,27 %, р<0,01), высокие значения сдвигов вентиляторных и газовых параметров. У юношей на всех ступенях нагрузки установлен сравнительно высокий порог реакции, о чем говорят наименьшие сдвиги дыхательных параметров (прирост V Е в анаэробно-аэробном режиме 417,22±10,07 %, р <0,001). В аналогичных условиях для спортсменов второго зрелого возраста характерной явилась промежуточная позиция (прирост V Е в анаэробно-аэробном режиме 940,56±14,73%, р <0,05). В юношеском и первом зрелом возрасте отмечали сравнительно высокую сопряженность вентиляторной и газообменной функций, обеспечивающих эффективные паттерны дыхания при предельных пороговых нагрузках, а во втором зрелом возрасте при анаэробно-аэробном режиме работы определяли снижение эффективности дыхания, повышение вентиляторных эквивалентов, падение доставки кислорода в легкие. В группе «сила» при работе в анаэробно-аэробном режиме выявлен сравнительно низкий порог вентиляторной реакции в юношеском и, особенно, в первом зрелом возрасте. Также низкая эффективность вентиляторной реакции, обусловленная сдвигами вентиляторных эквивалентов в сторону повышения, отмечена у «силовиков» второго зрелого возраста.

В структуре дыхательной реакции спортсменок с ОМЦ определен фазовый овуляторный сдвиг в сторону наибольшего усиления реактивности системы дыхания (СД), что обусловило повышение кислородной стоимости дыхания до 99,76±1,64, мл/мин/цикл (p<0,05), формирование напряжения кислородного режима и снижение его экономичности. Ослабление реактивности СД регистрировали в период с 8-9 день, что было сопряжено с усилением парасимпатического тонуса (r между показателями скорости выделения двуокиси углерода (VCO2) и мощности высокочастотных волн (НF) -0,66), снижением элиминации двуокиси углерода (СО2) из организма, падением энергетической стоимости дыхания до значений VО2/f = 80,13±1,14 мл/мин/цикл, (р<0,05). У спортсменок с АМЦ повышение реактивности СД наблюдали в период с 20-22 день. В данный период отмечали формирование условий для гиперкинетики вентиляторной функции, а именно, повышение частоты дыхания (36,82±2,69 цик∙мин-1, р<0,05), вентиляторных эквивалентов кислорода (ВЭО2= 31,95±0,87 л∙мин-1, р<0,05) и двуокиси углерода (ВЭСО2=29,92±1,08 л∙мин-1, р<0,05). Необходимо отметить, что в период с 20-22 день параметры VCO2 имели наименьшие значения (2102,16±10,37 мл∙мин-1, р<0,01). Однако в данном случае реактивность СД на нагрузку при условии сравнительно низких значений VСО2 являлась высокой. Если учесть, что в период ОМЦ с 8-9 день со сниженной элиминацией СО2 высокой реактивности СД не наблюдалось, то становится очевидным, что у спортсменок с АМЦ усиление вентиляторных реакций во время нагрузки в периодах со сравнительно низкой величиной VСО2 (с 20-22 день) говорит о снижении порога дыхательной реакции. В свою очередь между параметрами VСO2 и НF-компонентом в период с 20-22 день АМЦ также выявлена отрицательная взаимосвязь (r=-0,87). То есть низкий уровень элиминации СО2 в данный период АМЦ обусловлен усилением парасимпатических влияний.

Исследования физического развития выявили у спортсменов-мужчин группы «сила» смещение величин тотальных и парциальных размеров тела, интегральных показателей резервов кислородтранспортных систем в зону шкалы значений сравнительно низкого функционального уровня относительно группы «выносливость» и, особенно, во втором зрелом возрасте. Выявленные значимые корреляционные взаимосвязи (р<0,01) между показателями массы тела и максимального потребления кислорода в группе «сила» свидетельствуют о влиянии морфометрических сдвигов на функциональные параметры. В возрастной группе спортсменок с АМЦ определено достоверное увеличение подвижности грудной клетки по показателю дыхательной экскурсии, равной свыше 8 см (р<0,05), а также значимое (р<0,05) снижение жизненного индекса (ЖИ). Выявленная отрицательная корреляция ЖИ с показателями длины окружности грудной клетки на выдохе и вдохе (диапазон r=-0,52-0,66, р<0,05) свидетельствует о том, что снижение ЖИ обусловлено увеличением подвижности грудной клетки, что очевидно перестраивает работу аппарата дыхания и формирует условия для гиперкинетики вентиляторного ответа и изменения структуры жизненной емкости легких (ЖЕЛ).

Интегральная оценка адаптационных реакций основных систем позволила построить модели функциональных возможностей для профессиональных спортсменов разного возраста и пола. Модель для спортсменов-мужчин первого зрелого возраста подчеркивает большую выраженность сопряженного усиления исследуемых адаптационных механизмов, что говорит о повышении реагирования на высокие пороговые воздействия в сравнении с предыдущим возрастным этапом. Модель для спортсменов-мужчин второго зрелого возраста выявляет ослабление реагирования при высоких пороговых воздействиях и, в частности, на уровне вентиляторного и метаболического механизмов. Наряду с отмеченной тенденцией в группе спортсменов-«силовиков» определяется избыточное усиление в регуляторных механизмах – вегетативном нервном и гормональном. В свою очередь, систематизация хронобиологических особенностей функционирования основных систем в группах спортсменок позволила дифференцировать регуляторные факторы, обусловливающие различия в наиболее благоприятных периодах ОМЦ и АМЦ для проявления высокого уровня функциональных возможностей кислородтранспортных систем.

Выводы. Установленные половозрастные особенности функционального статуса у спортсменов-профессионалов определяют закономерность инволютивновозрастной конверсии адаптационных реакций основных систем на пороговые режимы нагрузки и могут быть использованы при прогнозировании потенциала резервных возможностей мужского и женского организма в процессе продолжительной спортивной деятельности.

Список литературы Возрастные изменения функционального статуса у профессиональных спортсменов женского и мужского пола в процессе продолжительной спортивной деятельности

- Гильмутдинов Э.Р., Епишев В.В. Особенности функционального состояния кардио-респираторной системы у ветеранов спорта в возрастном аспекте и при различном уровне двигательной активности // Вестник Южно-Уральского государственного университета. – 2010. – № 37 (213). – С. 19–22.

- Машковский Е.В., Ачкасов Е.Е., Винничук Д.О. Влияние регулярных физических нагрузок на морфофункциональное состояние сердечно-сосудистой системы у действующих спортсменов и ветеранов спорта // Спортивная медицина: наука и практика. – 2014. – № 1. – С. 22–32.

- Мякотных В.В. Двигательная активность и возрастная инволюция функциональных возможностей человека. – Сочи: СГУ, 2013. – 176 с.

- Попович А.П. Форсирование подготовки юных спортсменов – противоречие между необходимостью и реальностью // Актуальные направления научных исследований XXI века: теория и практика. – 2015. – Т.3. – № 1 (12). – С. 269–278.

- Стаценко М.Е., Федотова И.В. Гендерные и возрастные особенности адаптации организма к завершению спортивной деятельности. – Волгоград: Волгоградский государственный медицинский университет, 2011. – 176 с.

- Талибов А.Х., Дальский Д.Д., Науменко Э.В. Функциональные возможности сердечно-сосудистой системы ветеранов спорта в зависимости от состояния тренированности // Вестник новых медицинских технологий. – 2013. – № 3. – С. 74–76.

- Талибов А.Х. Предикторы ремоделирования и функционального состояния сердечно-сосудистой системы спортсменов //Физическое воспитание и спортивная тренировка. – 2018. – № 1 (23). – С. 71–82.

- Якимович В. С. Возраст спортсменов и олимпийский спорт: миф и реальность // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2014. – Т. 20. – С. 3011–3015.

- Pogodina S.V., Yuferev V.S., Aleksanyants G. D. Involution-age women s functionality stabilizing mechanisms activated by long high-intensity physical trainings // Theory and Practice of Physical Culture. – 2019. – No. 9. – Pp. 32–34.

- Pogodina S.V., Epishkin I.V., Blonskaya L.L. Evolutionary Age Peculiarities of Adaptation of Highly Qualified Athletes. // Advances in Economics, Business and Management Research. – 2020. – Vol. 114. – Pp.642–648.

- Wulsin L.R., Horn P.S., Perry J.L. Autonomic imbalance as a predictor of metabolic risks, cardiovasculardisease, diabetes, and mortality // The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism. – 2015. – Vol. 100 (6). – Pp. 2443–2448.