Возрастные особенности подготовки к старости: стратегии населения в контексте реализации госпрограмм для старшего поколения

Автор: Белехова Г.В., Попов А.В.

Журнал: Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз @volnc-esc

Рубрика: Социальное и экономическое развитие

Статья в выпуске: 3 т.18, 2025 года.

Бесплатный доступ

На фоне глобального старения населения и трансформации общественных представлений о старости актуализируется поиск эффективных мер для обеспечения высокого качества жизни в пожилом возрасте. Особый интерес приобретает понимание того, как действия по подготовке к старости, предпринимаемые разными социально-демографическими группами населения, соотносятся с мерами поддержки и создаваемыми условиями в рамках государственной социальной политики в отношении пожилых (национальные проекты «Старшее поколение» и «Продолжительная и активная жизнь», Стратегия действий в интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации и др.). Соответственно, цель исследования состоит в идентификации стратегий подготовки к старости в разных возрастных группах населения. Это позволит проследить согласованность индивидуальных практик с контекстом государственной политики, оценить ее потенциал и ограничения. Эмпирическую базу составили данные социологического опроса взрослого населения Вологодской области (N = 1500), проведенного в январе – феврале 2025 года. Использование методов кластерного и факторного анализа позволило изучить соотношение между ценностными представлениями о благополучной старости и стратегиями подготовки к ней, а также установить возрастные особенности их восприятия и формирования. Удалось выяснить, что основу субъективных представлений о благополучной старости составляют сохранение здоровья, финансовая стабильность и семейные связи. Кластерный анализ выявил вариативность их сочетаний, что указывает на отсутствие единого нормативного образа благополучной старости. Выделены четыре основные компоненты, формирующие стратегии подготовки к старости: активностная, трудовая, социальная и здоровья. Доказано, что каждая возрастная группа выбирает уникальные траектории подготовки к старости. Выявленные диспропорции между представлениями о благополучной старости и практиками ее достижения указывают на низкий уровень заблаговременной подготовки к пожилому возрасту. Выводы исследования предоставляют важную информацию для разработки и корректировки целевых программ социальной политики и национальных проектов, направленных на повышение качества жизни населения во всех возрастах.

Благополучная старость, стратегия, социальная политика, кластеры, здоровье, трудовая деятельность, социальные связи

Короткий адрес: https://sciup.org/147250922

IDR: 147250922 | УДК: 316.346.32-053.9:330.59 | DOI: 10.15838/esc.2025.3.99.11

Текст научной статьи Возрастные особенности подготовки к старости: стратегии населения в контексте реализации госпрограмм для старшего поколения

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 23-78-10128,

Современные социальные науки рассматривают старость не как закономерный биологический этап, а как динамичный и многомерный социальный феномен, формируемый взаимодействием индивидуальных стратегий, культурных норм и структурных условий (Павлова и др., 2021; Видясова, Григорьева, 2023). Старость, исторически воспринимаемая как период дожития, зависимости, немощности и одиночества, под влиянием процессов глобального старения населения, вступления в активную фазу жизни поколений демографического взрыва и повышения требований к качеству жизни сегодня воспринимается как особый жизненный этап (Рогозин, 2012; Григорьева, Видясова, 2024). В рамках парадигм «успешного старения» и «активного долголетия», широко представленных в отечественных и зарубежных научных исследованиях и часто используемых как концептуальная основа социальной политики в отношении старшего поколения в разных странах, пожилые позиционируются не только как реципиенты помощи, но и как активные субъекты социальной жизни и носители ресурсов – социального капитала, профессио- нального опыта, гражданской вовлеченности. Однако этот прогрессивный нарратив сталкивается с устойчивыми противоречиями.

С одной стороны, декларируется ценность сохранения продуктивности и автономии в позднем возрасте, что предполагает сохранение физического здоровья, когнитивной активности и социальной интеграции (Rowe, Kahn, 1987; Kerschner, Pegues, 1998). С другой стороны, сохраняются стереотипы представлений о старческой беспомощности и уязвимости, усугубляемые возрастной дискриминацией на рынке труда и в публичном пространстве. В частности, согласно исследованию «Ромира», около 25% россиян в той или иной степени согласны с утверждением, что «старшее поколение является обузой для молодежи»1. Более того, свыше половины респондентов сталкивались с ситуациями возрастной дискриминации в профессиональной деятельности, включая отказ в трудоустройстве или увольнение по причине преклонного возраста2. Московские исследователи, основываясь на данных инициативного исследования 2022 года «Когда начинается старость?», подчеркивают, что, несмотря на «превалирование ценностей уважительного отношения к старшим с позитивной оценкой их вклада в социум», «риском представляется то, что у существенной доли опрошенных устойчиво закреплены негативные стереотипы в отношении пожилых, которые не всегда соответствуют действительности» (Ляликова и др., 2023, с. 112–113). Формирующийся в подобном контексте образ старости закрепляет в общественном сознании нормативные ожидания, которые впоследствии оказывают регулирующее воздействие на поведение индивидов (Аникина, Иванкина, 2019).

Важно отметить тот факт, что рост осознания необходимости подготовки к старости, подпитываемый популяризацией геронтологических знаний, не приводит к массовой трансформации поведенческих паттернов в отношении этого жизненного этапа. Социологические данные демонстрируют, что лишь около четверти россиян (24%) предпринимают активные шаги для подготовки к пожилому возрасту: много работают, формируют финансовые накопления, обустраивают жилье3. Пенсионные сбережения остаются редкой практикой: только 16% работающих россиян откладывают средства на эту цель (в основном люди в возрасте 25–44 лет, жители Москвы, Санкт-Петербурга и городов-миллионников)4. Актуальные исследования (декабрь 2024 г.) также фиксируют скептическое отношение к новой программе долгосрочных сбережений (ПДС): потенциальную готовность участвовать в ней выражает примерно каждый пятый (22%), но лишь 5% из них готовы участвовать в ближайшие 1–2 года, а остальные откладывают решение на 3–5 лет5. Это может свидетельствовать как о низком доверии к подобным инициативам или желании убедиться в эффективности программы, так и о преобладании краткосрочных приоритетов в индивидуальном планировании. В части здоровьесберегающего поведения показательны выводы о типах населения по характеру здоровьесберегательных установок (Короленко, 2021). Определено наличие кластера «не мотивированных на заботу о здоровье, мало заботящихся или вовсе не заботящихся о нем, но признающих личную за него ответственность», основу которого составляют мужчины 30–60 лет и женщины старше 55 лет, и показано, что многие позитивные практики (отказ от курения, своевременное обращение за медицинской помощью, соблюдение режима и рациона питания, занятие спортом и пр.) в данной группе игнорируются (Короленко, 2021).

Диссонанс между когнитивным принятием норм благополучного старения и их практической реализацией обусловлен комплексом объективных и субъективных ограничений. К первым можно отнести структурные аспекты: экономическое неравенство, затрудняющее использование пенсионных, страховых и инвестиционных инструментов, дефицит доступных программ профилактики здоровья, отсутствие законодательных механизмов защиты от возрастной дискриминации и т. д. В качестве вторых можно отметить социокультурные и психологические факторы: внутренняя убежденность в непреодолимости возрастных изменений, склонность к краткосрочному планированию, восприятие старости как «периода естественного угасания», надежда на семью как основной источник поддержки, а также конфликт между индивидуальными ценностями и доминирующими культурными сценариями.

Национальные проекты и государственные программы, такие как «Старшее поколение», «Продолжительная и активная жизнь», Стратегия действий в интересах граждан старшего поколения до 2030 года, декларируют цели развития личностного потенциала пожилых, сохранения их здоровья, социальной включенности и финансовой устойчивости. Однако эти инициативы зачастую игнорируют реальные жизненные стратегии граждан, формирующиеся под влиянием обозначенных выше ограничений. Данные программы не учитывают территориальное неравенство: доступ к качественной медицине, образовательным курсам для пожилых, цифровым сервисам резко сокращается за пределами крупных городов и имеет ограничения в зависимости от региона. Возникает противоречие между нормативными предписаниями «как стареть правильно и успешно» и повседневными практиками населения, которые во многом оказываются реактивными, т. е. ответом на кризисы, а не результатом осознанного планирования. В таких условиях концепции активного долголетия и успешного старения, продвигаемые государством, рискуют остаться риторическим конструктом, не связанным с реальной жизнью большинства граждан.

Во всех государственных инициативах подразумевается, что благополучная старость формируется в контексте «жизненной перспективы, учитывающей влияние опыта, накопленного на ранних этапах жизни, на характер старения человека в последующем» (Голубева, 2015, с. 635; Короленко, 2022, с. 5), то есть старость перестает быть предопределенной, а ее конструирование увеличивает запрос на индивидуальную подготовку и обеспечение необходимых условий для реализации жизненных стратегий населения. Это требует пересмотра социальной политики, ориентированной не только на продвижение «правильных» практик, но и на устранение системных барьеров, превращающих агентность в привилегию образованных и экономически устойчивых слоев. Понимание этих процессов необходимо для прогнозирования сценариев будущего, где старость может стать как этапом реализации накопленного капитала, так и периодом маргинализации, усугубляемой неспособностью населения адаптироваться к скорости технологических и социальных изменений.

Следовательно, научная проблема проведенного исследования заключается в противоречии между универсальностью и неизбежностью старости как этапа жизненного пути и неоднородностью способов подготовки к ней, обусловленной социокультурными, экономическими и институциональными особенностями российского контекста. Несмотря на общее понимание необходимости заблаговременного планирования, а также на реализацию национальных проектов и программ, таких как «Старшее поколение», «Продолжительная и активная жизнь», Стратегия действий в интересах граждан старшего поколения и др., в России сохраняется значительный разрыв между декларацией значимости здоровья, финансовой независимости, трудовой или иной деятельностной активности, социальной включенности в старости и фактическим поведением населения. Это противоречие требует анализа индивидуальных жизненных стратегий.

В связи с этим цель нашего исследования заключалась в идентификации стратегий подготовки к старости в разных возрастных группах населения на основе раскрытия взаимосвязи между их ценностными представлениями о «благополучной старости» и реальными практиками подготовки к ней. Это позволит проследить согласованность индивидуальных практик с контекстом государственной политики, оценить ее потенциал и ограничения по поддержке населения. Логика исследования предполагает определение доминирующих ценностных представлений о «благополучной старости» в российском обществе (на примере конкретного региона – Вологодской области), анализ практик подготовки к старости с акцентом на их распространенность в различных возрастных группах, выявление диссонансов между ценностными установками и поведением путем демаркации точек, где декларируемые цели не трансформируются в действия (например, высокая значимость «здоровья в старости» при низкой степени заботы о нем в плане проведения профилактических мероприятий, а также игнорирования здоровьесберегающих практик).

Подобные исследования важны для органов власти, социальных учреждений, некоммерческих организаций и других агентов, работающих с пожилыми, поскольку выявление «разрывов» между заявляемыми целями (например,

«хочу в старости быть здоровым») и реальными практиками (отсутствие сбережений, низкая физическая активность, пренебрежение терапией хронических болезней) поможет разработать точечные управленческие воздействия. Кроме того, полученные результаты внесут вклад в развитие исследований благополучной старости и стратегий ее достижения с точки зрения изучения превентивных практик и ценностных установок относительно периода старости.

Литературный обзор

В многочисленных социо-геронтологических исследованиях периода старости одной из наиболее обсуждаемых является парадигма «благополучного (успешного) старения» (successful ageing), которая была введена в научный оборот в 1960-х гг. Р. Хэвигхерстом. Американский преподаватель и исследователь в области психологии и социологии старения придерживался взгляда на «естественный сценарий» взаимоотношений пожилого индивида и общества и определял «успешное старение» как внутреннее ощущение счастья и удовлетворения настоящей и прошлой жизнью (Havighurst, 1963). Впоследствии в рамках эволюции геронтологических подходов возникли такие направления, как «здоровое старение» (физическое здоровье и профилактика инвалидизации), «активное старение» (продолжение трудовой деятельности и социальная вовлеченность), «продуктивное старение» (длительная занятость как польза для общества), «позитивное старение» (субъективное восприятие старости как периода возможностей) и пр. (Евсеева, 2020). Несмотря на терминологические различия, все эти модели объединяет фокус на достижении оптимального сценария старения, сочетающего объективные показатели (физическое здоровье, социальная активность) и субъективное удовлетворение жизнью (Белехова и др., 2024).

Эмпирические исследования, опирающиеся на данные теории, выделяют ключевыми компонентами жизненных стратегий пожилых трудовую деятельность как источник идентичности и экономической стабильности, здоровьесбере-жение через профилактику и управление возрастными изменениями, а также социальную инклюзию, направленную на поддержание связей и преодоление изоляции. Анализ таких стратегий проводится как ретроспективно через призму биографического опыта, так и в контексте текущих практик посредством социологических опросов, что позволяет учитывать разнообразие траекторий старения в зависимости от культурных, экономических и индивидуальных факторов.

Во многих зарубежных работах исследование поведенческих практик в пожилом возрасте строится на концепции «успешного старения» Роу и Кана, развивших идеи Р. Хэвигхер-ста. В рамках этой концепции аналитическая модель стратегий старения определяется сочетанием таких компонентов, как отсутствие серьезных заболеваний и инвалидности, а также трудностей в выполнении повседневных действий, высокая оценка когнитивных функций, активное социальное участие (Rowe, Kahn, 1987). На основе данных национальных опросов жителей нескольких азиатских стран (Китай, Япония, Южная Корея; всего 6479 участников в возрасте от 65 до 75 лет), проведенных в 2008–2011 гг., было установлено, что доля пожилых людей, полностью соответствующих критериям «успешного старения», составляла менее пятой части выборки (17,6%) (Nakagawa et al., 2021). Обобщенные и страновые показатели успешного старения различались в пределах стран и между ними даже после учета индивидуальных социально-демографических факторов (возраст, пол и образование). Анализ показал, что шансы на успешное старение были самыми высокими в Японии и самыми низкими в Китае, особенно в сельской местности. Кроме того, более молодой возраст и мужской пол повышали вероятность успешного старения (Nakagawa et al., 2021). Американские ученые по результатам Исследования здоровья и выхода на пенсию (Health and Retirement Study – HRS) за 1998–2004 гг. оценили распространенность модели успешного старения среди пожилых американцев (от 65 лет и старше) и показали снижение ее распространенности с течением времени, в том числе после учета индивидуальных социально-демографических факторов (возраст, пол, образование и этническая принадлежность) (McLaughlin et al., 2010). Подобные результаты указывают на весомую роль макроуровневых социальных факторов (система здравоохранения и социальной защиты, экономические условия) в обеспечении модели успешного старения, что подтвержда- ется также и выводами, полученными на основе данных Исследования здоровья, старения и выхода на пенсию в Европе (Survey of Health, Ageing, and Retirement in Europe – SHARE), проведенного в 2004–2007 гг. в Израиле и 14 европейских странах на основе выборки населения в возрасте 65 лет и старше (Hank, 2011).

Другие исследования жизненных стратегий в пожилом возрасте, осуществленные зарубежными авторами, раскрывают сложное взаимодействие между субъективным восприятием старения, устойчивостью личностных паттернов и доступными ресурсами. В работе Келлера и его коллег (Keller et al., 1989), основанной на углубленных интервью с 32 взрослыми в возрасте 50–80 лет, продемонстрирована парадоксальность восприятия старости: несмотря на преобладание негативных ассоциаций с возрастными изменениями (снижение здоровья, утрата близких), большинство респондентов оценивали этот этап как позитивный. Ключевым фактором такого противоречия стали эффективные копинг-стратегии, включающие компенсацию ограничений, управление стрессом, поддержание активности, социальную вовлеченность и изменение жизненных ориентиров (Keller et al., 1989). При этом выделяются пять моделей положительного и отрицательного опыта старения:

-

1) старение как естественный и постепенный процесс без примечательных особенностей;

-

2) старение как период переоценки жизни и философских размышлений;

-

3) старение как период свободы, новых интересов и меньших требований;

-

4) старение как период, связанный с трудностями физического здоровья;

-

5) старение как период потерь как межличностных, так и связанных с работой.

Ключевой посыл исследования, состоящий в том, что субъективное благополучие в старости формируется не отсутствием проблем, а способностью адаптироваться к ним через внутреннюю активность, заложил основу для изучения старения как процесса, управляемого личностными ресурсами.

Лонгитюдное исследование Колмана и соавторов (Coleman et al., 1998) дополнило эти выводы, выявив устойчивость базовых жизненных ориентиров в пожилом возрасте. Ученые показали, что семейные отношения, стремление сохранить независимость и самостоятельность в повседневной жизни, а также наличие собственного дома являются центральными элементами идентичности пожилых людей даже в условиях физических и социальных ограничений. Дальнейшие исследования стратегий жизни в пожилом возрасте в очередной раз показали многонаправленность опыта старения, состоящую в переплетении позитивных и негативных аспектов данного этапа, а также подтвердили связь между индивидуальными ресурсами (здоровье, доход, образование, социальные связи и т. п.) и восприятием старения. Например, высокая субъективная оценка здоровья и низкий уровень одиночества ослабляют фокус на физическом упадке, усиливая позитивное восприятие личностного роста и собственных возможностей (Steverink et al., 2001).

Рассмотренные зарубежные исследования позволяют выделить два взаимодополняющих аспекта формирования жизненных стратегий в старости. С одной стороны, они отражают устойчивость базовых жизненных ценностей, с другой – требуют гибкой адаптации к меняющимся условиям через мобилизацию ресурсов. Таким образом, понимание личных ресурсов и возможностей становится ключевым фактором эффективного решения проблем старения и формирования успешных адаптивных стратегий, обеспечивающих высокий уровень субъективного благополучия в пожилом возрасте.

В российской научной традиции также накоплен значительный объем научно-теоретических и прикладных исследований образа и стиля жизни пожилых людей, стратегий их социального поведения и проблем адаптации к современным условиям. Часть исследований строится на концептуальных основах парадигмы активного долголетия. В частности, на основе опроса пожилых граждан Свердловской области в возрасте старше 60 лет, проведенного в 2023 году (417 чел.), установлено, что активное долголетие для уральцев прежде всего связано с сохранением здоровья (90,7%), физической активностью (66,9%), уверенностью в завтрашнем дне (38,1%), общением и социальными связями (27,8%) (Касьянова и др., 2023). В качестве наиболее типичных для пожилых определены такие социальные роли, как «наставник», «родитель», «друг», «увлечен- ный человек, занятый любимым делом». Пожилые уральцы осознают важность разных видов активности, но слабо внедряют их в реальную практику. Также многие из них не предпринимают каких-либо действий по планированию будущего: планирование дел ограничивается неделей или месяцем. Среди предпочитаемых видов активности в старшем возрасте – занятия «для души» и «для тела», для реализации которых используются в основном собственные средства (Касьянова и др., 2023).

Другим примером изучения жизненных стратегий в отношении старости в рамках концепции активного долголетия выступает исследование, осуществленное учеными Вологодского научного центра РАН. Согласно данным социологического опроса «Активное долголетие и его факторы», проведенного в 2021 году на территории Вологодской области, ключевым компонентом активного долголетия респонденты назвали сохранение хорошего здоровья на протяжении жизни (53%), тогда как поддержание социальных связей с привычным окружением заняло вторую позицию (31%), возможность продолжительной трудовой деятельности – третью (25%). Менее приоритетными оказались практики саморазвития, образования и хобби (Короленко, 2022). При этом почти каждый пятый (18%) не предпринимает целенаправленных действий для поддержания долгой и активной жизни, а среди реализуемых мер наиболее распространены поддержание семейных отношений и регулярное общение с друзьями. Здоровьесберегающие практики, такие как физическая активность, правильное питание, профилактика стресса, отказ от вредных привычек и посещение врачей, применяются еще реже. В исследовании акцентируется основное противоречие: выраженные установки на активное долголетие у жителей региона не трансформируются в системные действия. Сохранение здоровья, занимающее первое место в иерархии ценностей, на практике уступает по частоте реализации действиям по поддержанию социальных связей (Короленко, 2022).

В рамках социально-психологических исследований авторы выделяют несколько стратегий адаптации в пожилом и старческом возрасте – стратегия по типу «замкнутого контура», то есть сохранение себя как индивида, и альтернативная стратегия, то есть сохранение себя как личности. Отмечено, что адаптация к старости у женщин и мужчин имеет специфические различия, обусловленные гендерными особенностями образа жизни: для мужчин характерна сильная идентификация с профессиональной ролью, тогда как женщины чаще ассоциируют себя с семейными обязанностями и ведением домашнего хозяйства (Дворянчиков, Соколинская, 2017).

В исследованиях жизненных стратегий пожилых людей особое внимание уделяется роли трудовой активности как ключевого фактора адаптации в постиндустриальном обществе. Такой «подход от трудовой деятельности» реализован в исследовании по проекту «Особенности трудоустройства и карьеры пожилых людей в современной России», основанном на всероссийском опросе пенсионеров (55–59 лет; 60–65; 66–74; 75+) из 71 субъекта, проведенном в 2022 году. Выделены две базовые жизненные стратегии пенсионеров: активная – ориентация на продолжение трудовой деятельности (характерна для работающих и планирующих продолжать работать, а также для неработающих, но стремящихся найти работу); пассивная – ориентация на жизнь вне работы (характерна для завершивших трудовую деятельность или планирующих завершить ее) (Барков и др., 2022). Выбор активной стратегии коррелирует с гендерными, возрастными и образовательными характеристиками: ее чаще придерживаются мужчины, относительно молодые респонденты и лица с высшим образованием. Исследование выявило, что женщины руководствуются социальными мотивами (стремлением избежать одиночества) и личной увлеченностью профессией, в то время как для мужчин старше 65 лет значимую роль играет привычка работать. Отдельно отмечено, что пенсионеры с высоким достатком (например, если им помогают дети) рассматривают работу преимущественно как инструмент самореализации, что подчеркивает связь экономической стабильности с возможностью выбора смыслообразующих практик (Барков и др., 2022).

Похожая логика встречается в работах пензенских исследователей, которые на данных авторских межрегиональных анкетных опросов пенсионеров (2018–2019 гг.) и работодателей (2018 г.) изучали практики поведения пожилых людей, связанные с повышением благосо- стояния (Щанина, 2021). В основу типологии был положен характер социальной активности. Определено, что 66% пожилых людей реализуют активный тип практик поведения, а 34% – пассивный. При этом активные практики подразделяются на конструктивные и реактивные. В конструктивных практиках поведения пожилой человек либо воздействует на социальную среду, реализуется в творческой активности и новых формах социального взаимодействия, либо сохраняет текущую социальную активность, не меняя привычный образ. В реактивных практиках пожилые пытаются компенсировать потери и сократить ущерб от наступления пенсионного возраста. В исследовании показано, что к числу наиболее распространенных практик, направленных на повышение своего благосостояния, помимо получения пенсии по достижении возраста, относятся трудовая деятельность, финансовое поведение, ведение натурального хозяйства с целью получения дополнительного дохода. При этом уровень активности пенсионеров неодинаков и определяется количеством одновременно выбранных и реализуемых практик (Щанина, 2021).

Оставляя в стороне вопрос о сущностной трактовке жизненной стратегии как таковой и большом количестве синонимичных категорий (модель, жизненная позиция, практики поведения и пр.), отметим, что весьма удачное определение жизненной стратегии применительно к старшему возрасту представлено в исследовании (Будякова и др., 2024): жизненная стратегия представляет собой генеральные планы общего характера, подчиненные общей принципиально важной для функционирования и развития личности цели, которая требует мобилизации ресурсов как в предыдущих возрастах, так и в текущем для обеспечения безопасной, комфортной жизни в серебряном возрасте. Авторы данного исследования в качестве методов изучения стратегий жизни пожилых людей использовали биографический и автобиографический методы и содержательный контент-анализ, а в качестве материалов для анализа – биографии известных личностей и содержание сайтов в сети интернет, где активно обсуждаются проблемы пожилого возраста. Были выявлены и описаны такие стратегии, как трудовая, семейная, дом/дачная, спортивная стратегия, стратегия увлечений, религиозная стратегия и стратегия жертвы. Определено, что ведущей деятельностью населения взрослых возрастов выступает трудовая деятельность. Однако трудовая стратегия жизни в пожилом возрасте не может быть реализована абсолютно всеми людьми по ряду объективных причин: особенности профессии, состояние здоровья, требования работодателей, нормативные ограничения и пр. Исследователи подчеркивают, что позитивные стратегии жизни в пожилом возрасте должны соответствовать ряду условий:

-

1) «отвечать критерию смыслообразования;

-

2) продолжать общую логику развития личности в онтогенезе, чтобы была осознанно осуществлена подготовка к этому этапу жизни;

-

3) включать виды деятельностей, как минимум, одна из которых должна стать ведущей, подчиняющей себе все остальные формы активности, задавая им смыслы;

-

4) выстраиваться с учетом факторов обеспечения безопасности личности, позволяющей сохранять в серебряном возрасте достоинство и самоуважение, противостоять эйджизму» (Будякова и др., 2024, с. 102–103).

Таким образом, анализ существующих исследований позволяет выделить два ключевых вектора. Первый акцентирует структурные факторы: экономические условия, доступ к здравоохранению, возрастную дискриминацию и пр., – второй фокусируется на индивидуальных ресурсах: здоровье, образовании, трудовых перспективах, социальных связях. Большинство проанализированных работ либо ретроспективны (изучают уже сформировавшиеся практики пожилых), либо рассматривают благополучие как обобщенную категорию, не связывая ее с конкретным жизненным этапом. Исследователи фиксируют общий уровень удовлетворенности жизнью или степень благополучия, но редко раскрывают, как респонденты представляют себе благополучную старость и что они делают для подготовки к ней.

По нашему мнению, благополучная старость как оптимальная жизненная перспектива базируется, с одной стороны, на благоприятных объективных условиях жизни (средовых факторах), с другой стороны, на формировании и реализации соответствующих индивидуальных установок и поведенческих практик (жизненной позиции индивида). Настоящее исследование отличается применением специ- ализированного методического инструментария. Используя данные опроса, структурированного вокруг блока вопросов о старости, мы фокусируемся на ее восприятии как отдельного этапа, требующего подготовки. Респондентов последовательно проводят от общих ассоциаций («Что такое благополучная старость?») к конкретным практикам («Что вы делаете для ее достижения?»), что позволяет выявить не только декларируемые ценности, но и разрывы между ними и повседневными действиями.

Материалы и методы

В основе исследования лежат данные социологического опроса «Благополучие населения», проведенного Вологодским научным центром РАН в январе – феврале 2025 года. Сбор данных осуществлялся методом раздаточного анкетирования совершеннолетнего населения Вологодской области на территории городов Вологды, Череповца и восьми муниципальных округов. Объем выборки составил 1500 человек. Тип выборки – репрезентативная, квотированная по полу (мужчины, женщины), возрасту (18–24 года, 25–34 года, 35–44 года, 45–54 года, 55–64 года, 65–74 года, 75+ лет), экономической активности населения (занятые, безработные, экономически неактивные). Ошибка выборки не более 3–4%.

Логика изложения материала строится вокруг изучения взаимосвязи между субъективными представлениями о благополучной старости и стратегиями подготовки к ней в различных возрастных группах населения. Первый раздел посвящен выявлению ключевых составляющих благополучной старости. Для обоснования всей сложности вопроса дополнительно к методу частотного распределения признаков был применен кластерный анализ, который позволил выделить различные сочетания образов и определить, какие из компонентов рассматриваются как наиболее важные. Во второй части работы внимание уделяется стратегиям подготовки к благополучной старости. На основе полученных данных о ее восприятии был проведен дескриптивный и факторный анализ практик, которые люди осуществляют для улучшения своей жизни в старости. Важное место здесь отводится поиску возрастных различий в стратегиях поведения: от акцента на профессиональной самореализации у молодежи до заботы о здоровье и социальной активности в более зрелых группах. В последнем разделе исследуется влияние субъективного восприятия благополучной старости на выбор стратегий ее достижения. Для этого, как и на предыдущем этапе работы, производится оценка факторных нагрузок компонентов подготовки к благополучной старости в разрезе возрастных групп населения.

Результаты исследования

Восприятие благополучной старости

Отправной точкой для проведения исследования стало раскрытие понимания того, что люди подразумевают под благополучной старостью ( табл. 1 ). Согласно результатам опроса, она рассматривается главным образом сквозь призму крепкого физического и психического здоровья (76%), финансовой стабильности и достаточного пенсионного обеспечения (66%), доступа к качественным медицинским услугам (54%), хороших отношений в семье и с родственниками (50%). Поскольку в анкете предлагалось выбрать до пяти вариантов ответа, отдельно можно отметить удобство и безопасность жилищных условий, на важность которых обратили внимание свыше трети (37%) респондентов. Все остальные компоненты благополучной старости играют гораздо менее заметную роль. В частности, на периферии общественного мнения находятся вопросы, связанные с отсутствием дискриминации в отношении пожилых (6%), участием в социальной и культурной жизни (6%), уважением окружающих (8%). Исходя из этого, благополучная старость воспринимается преимущественно как состояние дееспособности и защищенности, материального достатка и устойчивых семейных связей, что означает возможность удовлетворения базовых человеческих потребностей и поэтому имеет много общего с традиционными представлениями о достойной жизни (Смолева, Морев, 2015).

Примечательно, что в разрезе возрастных групп населения оценки основных компонентов благополучной старости не претерпевают серьезных изменений. Как правило, на первый план выходит молодежь, которая чаще других делает акцент, например, на хорошем физическом и психическом здоровье, а также удобных и безопасных жилищных условиях. Последний аспект выделяется особенно, причем среди лиц от 18 до 24 лет, что лишний раз свидетельствует

Таблица 1. Распределение ответов на вопрос «Что лично для Вас означает «благополучная старость?»* в разрезе возрастных групп населения, %

|

Вариант ответа |

Возраст, лет |

Среднее |

||||

|

18–24 |

25–34 |

35–54 |

55–64 |

65+ |

||

|

Хорошее физическое и психическое здоровье |

83,6 |

77,7 |

75,0 |

71,6 |

76,5 |

75,8 |

|

Финансовая стабильность и достаточное пенсионное обеспечение |

62,3 |

70,5 |

65,5 |

63,1 |

66,8 |

65,8 |

|

Доступ к качественным медицинским услугам |

56,6 |

57,3 |

53,9 |

50,9 |

54,2 |

54,1 |

|

Хорошие отношения с семьей и родственниками |

54,9 |

47,3 |

47,9 |

52,8 |

51,1 |

49,9 |

|

Удобные и безопасные жилищные условия |

46,7 |

32,3 |

35,4 |

36,5 |

37,9 |

36,6 |

|

Наличие друзей, приятного круга общения |

35,2 |

31,4 |

29,9 |

33,6 |

27,6 |

30,7 |

|

Возможность комфортно жить и не работать |

37,7 |

28,6 |

26,8 |

21,0 |

21,9 |

25,9 |

|

Социальная защищенность и доступ к правовой помощи |

18,0 |

23,6 |

22,0 |

19,9 |

20,7 |

21,3 |

|

Отсутствие одиночества и изоляции |

23,8 |

16,4 |

16,0 |

17,7 |

23,2 |

18,5 |

|

Возможность заниматься любимым делом, хобби |

23,8 |

18,6 |

13,0 |

17,0 |

11,9 |

15,2 |

|

Возможности для продолжения трудовой деятельности |

11,5 |

9,5 |

10,2 |

10,3 |

5,6 |

9,3 |

|

Ощущение своей полезности для общества, семьи, друзей |

13,1 |

7,7 |

9,2 |

8,5 |

6,3 |

8,5 |

|

Уважение окружающих |

17,2 |

8,2 |

6,2 |

8,5 |

7,5 |

8,1 |

|

Участие в общественной и культурной жизни |

8,2 |

5,5 |

5,8 |

6,6 |

5,3 |

6,0 |

|

Отсутствие дискриминации в отношении пожилых |

6,6 |

4,5 |

5,1 |

5,9 |

6,6 |

5,6 |

|

* При ответе на вопрос можно было отметить не более 5 позиций. Примечание: серым цветом выделены основные компоненты благополучной старости, которые будут использоваться в дальнейшем анализе; данные ранжированы по последнему столбцу таблицы. Рассчитано по: данные социологического опроса взрослого населения Вологодской области «Благополучие населения», ФГБУН ВолНЦ РАН, 2025 г. |

||||||

об остроте проблемы приобретения собственной недвижимости (Савенкова, 2022). Обращение к более широкому перечню характеристик благополучной старости не вносит существенных корректировок в общую картину. Для молодых людей младшего возраста сильнее выражена значимость возможности комфортно жить и не работать, заниматься хобби и получать уважение со стороны окружающих. В то же время отсутствие чувства одиночества и изоляции в равной степени подчеркивается не только самой молодой, но и самой старшей возрастной группой.

В процессе изучения субъективного восприятия благополучной старости следует помнить, что ее содержательное наполнение определяется совокупностью различных компонентов, которые объединяются друг с другом в зависимости от индивидуальных представлений и жизненного опыта человека, социокультурного контекста, формируя тем самым целостный, но весьма неоднородный образ. Такое положение вещей наглядно продемонстрировано в таблице 2, где отражены итоги кластерного анализа. В качестве исходных данных использо- вались ответы респондентов, характеризующие согласие (1) или несогласие (0) с пятью ключевыми компонентами благополучной старости. Важнейшими из них при разработке кластеров стали удобные и безопасные жизненные условия (1,00), а также хорошее физическое и психическое здоровье (0,77).

Оптимальное количество кластеров оценивалось на основе Байесовского информационного критерия. В результате было выделено шесть устойчивых кластеров, обладающих внутренней согласованностью и дифференциацией. Все они имеют примерно одинаковый объем, который варьируется от 13 до 19%. Силуэтная меры связанности и разделения находится в средней зоне (0,4), что указывает на приемлемое качество модели: полученные кластеры различимы, хотя и не абсолютно четко отделены друг от друга, тем не менее, они дают понять, каким образом происходит пересечение отобранных компонентов благополучной старости.

Проведенный анализ показал, что фактору здоровья отводится первоочередное внимание в представлениях населения о благополучной

Таблица 2. Характеристика кластеров, сформированных на основе распределения ответов на вопрос «Что лично для Вас означает «благополучная старость?»

|

Кластер |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

|

Объем |

15,7% |

15,7% |

17,5% |

19,1% |

19,4% |

12,6% |

|

Входные поля (важность предиктора) |

Удобные и безопасные жилищные условия (1,00) |

|||||

|

0 (100,0%) |

0 (100,0%) |

1 (100,0%) |

1 (100,0%) |

0 (100,0%) |

0 (100,0%) |

|

|

Хорошее физическое и психическое здоровье (0,77) |

||||||

|

0 (100,0%) |

1 (100,0%) |

1 (100,0%) |

1 (55,4%) |

1 (100,0%) |

1 (100,0%) |

|

|

Наиболее часто встречающиеся варианты ответа (доля респондентов, ответивших таким образом) |

Финансовая стабильность и достаточное пенсионное обеспечение (0,52) |

|||||

|

0 (51,5%) |

0 (100,0%) |

1 (79,0%) |

1 (64,8%) |

1 (100,0%) |

1 (100,0%) |

|

|

Хорошие отношения с семьей и родственниками (0,37) |

||||||

|

0 (63,8%) |

0 (62,7%) |

1 (61,8%) |

1 (57,1%) |

1 (100,0%) |

0 (100,0%) |

|

|

Доступ к качественным медицинским услугам (0,28) |

||||||

|

0 (64,7%) |

1 (52,1%) |

1 (100,0%) |

0 (80,5%) |

1 (67,4%) |

0 (51,3%) |

|

Примечание: поскольку в ходе кластерного анализа использовались бинарные категориальные переменные, серым цветом были выделены ячейки, в которых наиболее часто встречаемой категорией является 1.

Рассчитано по: данные социологического опроса взрослого населения Вологодской области «Благополучие населения», ФГБУН ВолНЦ РАН, 2025 г.

старости. Он встречается во всех кластерах, за исключением одного (№ 1), где доминируют отрицательные ответы по всем рассматриваемым позициям. Также практически повсеместно отмечается важность финансовой стабильности и достаточного пенсионного обеспечения (кроме кластеров № 1 и № 2). Оставшиеся компоненты благополучной старости встречаются еще реже, при этом они формируют различные комбинации друг с другом. Как следствие, содержательное наполнение кластеров выходит довольно размытым. Если оставить за рамками обсуждения первый из них, то можно наблюдать, что количество компонентов благополучной старости находится в диапазоне от двух (фокус на здоровье и материальный достаток или здоровье и медицинское обслуживание) до всех пяти. Подобное разнообразие смыслов препятствует однозначной интерпретации кластеров и, как следствие, их использованию в дальнейшей работе.

Стратегии подготовки к благополучной старости

На следующем этапе исследования мы обратились к вопросам подготовки к благополучной старости. Как показали данные опроса, более половины вологжан отметили в качестве таких практик поддержание хороших отношений с членами семьи (60%), регулярное общение с друзьями и знакомыми (58%), стремление избегать стрессовых ситуаций (56%) и заботу о собственном здоровье (55%). Чуть менее рас- пространенными являются действия, направленные на обеспечение устойчивости занятости: приоритет официальной работы с «белой» зарплатой (45%), накопление непрерывного трудового стажа (42%) и повышение профессиональной квалификации (39%). Многие также поддерживают интеллектуальную активность (42%), пользуются современными технологиями для продления и поддержания молодости и здоровья (36%), посещают учреждения культуры (35%) и т. д. Полный перечень вариантов ответа носит диверсифицированный характер и включает самые разные практики подготовки к благополучной старости. Среди них реже всего респонденты прибегают к занятиям духовными практиками (23%), созданию собственных источников пассивного дохода (24%) и участию в общественной жизни (26%). В свою очередь только 16% заявили, что совсем ничего не делают.

Очевидно, что в зависимости от возраста человека стратегии подготовки к благополучной старости будут меняться. Для одних они могут быть связаны с идеализированными представлениями о далеком будущем, тогда как для других – с текущими условиями жизнедеятельности. Раскрытие данных особенностей требует привлечения дополнительных методов, позволяющих сократить множество вариантов ответа как характеристик отдельных поведенческих паттернов до небольшого числа смысловых категорий. Одним из таких инструментов явля- ется факторный анализ, который проводился нами на вопросе о действиях по достижению благополучной старости при помощи метода главных компонент и ортогонального вращения (варимакс с нормализацией Кайзера). Предварительная проверка показала пригодность выборки для факторизации6.

Всего было извлечено четыре компонента, отражающих укрупненные стратегии подготовки к благополучной старости и объясняющих совокупно 66% общей дисперсии (табл. 3). На основе смыслового содержания переменных и факторных нагрузок компоненты получили следующие условные обозначения:

– активностная компонента: объединяет практики, направленные на внутреннее развитие, финансовую независимость, психологическую устойчивость и культурную активность, что может свидетельствовать об осознанном проектировании благополучной старости;

Таблица 3. Повернутая матрица компонентов, сформированных на основе распределения ответов на вопрос «Что Вы делаете в настоящее время для того, чтобы достичь благополучной старости?»

|

Вариант ответа (переменная) |

Наименование компонента |

|||

|

активностная компонента |

трудовая компонента |

социальная компонента |

компонента здоровья |

|

|

Занимаюсь духовными практиками (медитирую, молюсь, тренирую осознанность) |

0,775 |

|||

|

Создаю собственные источники пассивного дохода (приобретаю недвижимость для сдачи в аренду, инвестирую, приобретаю ценные бумаги) |

0,767 |

|||

|

Готовлюсь морально и психологически: учусь лучше понимать себя, работаю над позитивным мышлением, прорабатываю свои психологические проблемы, травмы |

0,763 |

|||

|

Участвую в общественной жизни (экологические акции, книжный клуб, решение общедомовых вопросов совместно с другими собственниками и т.д.) |

0,756 |

|||

|

Коплю деньги на жизнь в пожилом возрасте |

0,708 |

|||

|

Посещаю учреждения культуры (театры, кинотеатры, библиотеки) |

0,619 |

|||

|

Пользуюсь современными технологиями для продления и поддержания молодости и здоровья (например, косметология) |

0,447 |

0,400 |

0,432 |

|

|

Повышаю профессиональную квалификацию |

0,823 |

|||

|

Нарабатываю непрерывный трудовой стаж |

0,817 |

|||

|

Стараюсь работать официально, с «белой» зарплатой |

0,693 |

|||

|

Получаю дополнительное образование |

0,463 |

0,636 |

||

|

Стремлюсь к получению гос. наград, гарантирующих льготы и прибавки к пенсии |

0,488 |

0,562 |

||

|

Поддерживаю интеллектуальную активность |

0,416 |

0,410 |

||

|

Поддерживаю хорошие отношения с членами семьи |

0,873 |

|||

|

Регулярно общаюсь с друзьями, знакомыми |

0,870 |

|||

|

Стараюсь избегать стрессов |

0,860 |

|||

|

Забочусь о своем здоровье (посещение врачей, питание, режим сна, упражнения) |

0,845 |

|||

Примечание: серым цветом выделены ячейки с наибольшим вкладом переменной в соответствующий компонент; выведены коэффициенты со значениями свыше 0,4.

Рассчитано по: данные социологического опроса взрослого населения Вологодской области «Благополучие населения», ФГБУН ВолНЦ РАН, 2025 г.

– трудовая компонента: акцентирует внимание на действиях, связанных с профессиональной самореализацией, т.е. отражает благополучную старость как итог последовательной и продолжительной трудовой активности;

– социальная компонента: фокусируется на значимости межличностного взаимодействия, поскольку благополучная старость во многом зависит от стабильных и насыщенных социальных связей;

– компонента здоровья: сосредоточена на заботе о физическом и психоэмоциональном здоровье, что подчеркивает важность поддерживающих практик в вопросах обеспечения активного долголетия и благополучной старости.

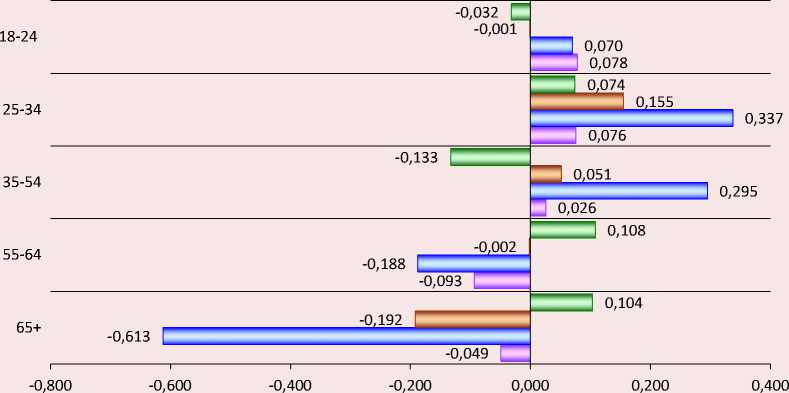

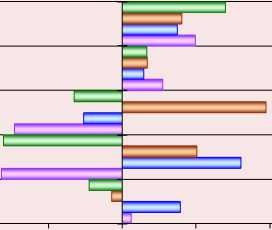

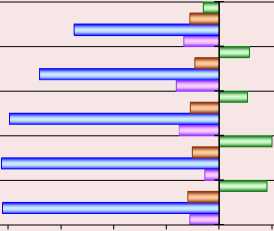

В дальнейшем выделенные компоненты использовались для сопряжения с возрастными группами населения, чтобы проследить за изменениями в поведенческих паттернах (рис. 1). Для этого были рассчитаны средние факторные баллы по каждой компоненте, которые могли принимать как положительные, так и отрицательные значения: первые указывали на боль- шую выраженность соответствующей стратегии подготовки к благополучной старости, тогда как вторые свидетельствовали о меньшей степени проявленности. Результаты анализа наглядно показали, как жизненные приоритеты меняются с возрастом.

Молодые люди 18–24 лет нацелены на благополучную старость прежде всего с позиции профессиональной самореализации и активности в различных сферах деятельности, в то время как вопросы здоровья и взаимодействия с близкими находятся на периферии повседневных практик. С переходом к более старшей группе (25–34 года) наблюдается усиление выраженности трудовой компоненты, которая достигает максимальной величины среди всего населения, что подчеркивает значимость карьерных достижений как центральных стратегий благополучия в старости. Активностная компонента также сохраняет высокие показатели, тогда как здоровье и социальные связи начинают приобретать более важную роль, оставаясь, тем не менее, на втором плане.

Рис. 1. Факторная нагрузка компонентов подготовки к благополучной старости в разрезе возрастных групп населения

□ компонента здоровья □ социальная компонента

□ трудовая компонента □ активностная компонента

Рассчитано по: данные социологического опроса взрослого населения Вологодской области «Благополучие населения», ФГБУН ВолНЦ РАН, 2025 г.

В зрелом возрасте (35–54 года) ориентация на профессиональную самореализацию продолжает уверенно доминировать, хотя и несколько слабее, чем ранее. Заметно сужается спектр проактивных жизненных стратегий и частота межличностных контактов, а показатели по компоненте здоровья становятся отрицательными, что говорит о негативных изменениях в самосохранительном поведении. В следующей возрастной группе (55–64 лет) ситуация меняется кардинальным образом. Единственным компонентом, находящимся в положительной зоне, является здоровье, забота о котором может восприниматься как ключевое направление поддержания качества жизни в условиях уменьшения значимости трудовой деятельности и снижения социальной активности в целом.

В возрастной группе старше 65 лет происходит нарастание наметившихся тенденций. Трудовая компонента демонстрирует наибольшее отрицательное значение, что закономерно связано с завершением профессионального пути. В центре внимания остается забота о физическом и психоэмоциональном состоянии. И если активностная компонента даже немного растет, то социальная – демонстрирует резкое падение, что может быть обусловлено естественным сокращением круга социальных связей, в т. ч. из-за утраты близких. Таким образом, с возрастом приоритеты стратегий подготовки к благополучной старости смещаются от ориентации на активность и профессиональную самореализацию в молодости к возрастающему вниманию к здоровью в пожилом возрасте.

Результаты анализа демонстрируют динамичную трансформацию жизненных стратегий обеспечения благополучной старости, которая отражает как возрастные изменения приоритетов, так и противоречия между идеями успешного старения и реальными возможностями их реализации. В молодости доминирует установка на активное конструирование будущего через профессиональную самореализацию и многозадачность, что соответствует концепциям активного долголетия и успешного старения, делающими акцент на непрерывном развитии и социальной включенности. Однако гиперфокус на карьере и продуктивности в среднем возрасте (25–54 года) сопровождается ослаблением внимания к здоровью и социальным связям, что противоречит базовым принципам успешного старения (Rowe, Kahn, 1997), требующими баланса между физическим, психологическим и социальным благополучием. После 55 лет здоровье становится единственным поддерживаемым компонентом, а трудовые и социальные стратегии утрачивают свою значимость. Это может указывать на то, что идея сохранения активности во всех сферах жизни неизбежно сталкивается с реалиями возрастных ограничений и объективных потерь (сокращение социального круга, завершение карьеры, снижение потенциала здоровья), что в свою очередь накладывает ограничения на универсальность парадигм активного долголетия и успешного старения. Полученные данные подчеркивают, что социальные программы, связанные с поддержкой пожилых людей, должны учитывать нелинейность жизненных траекторий, а не использовать единый шаблон «активного долголетия / успешного старения» и развивать гибкие решения, поддерживающие здоровье как основу качества жизни в пожилом возрасте и создающие условия для восстановления социальных связей и альтернативных форм самореализации после завершения трудовой карьеры.

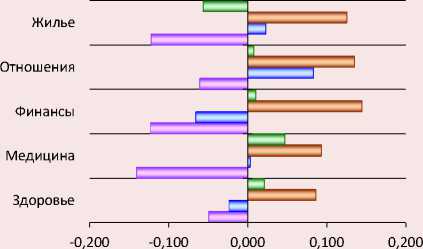

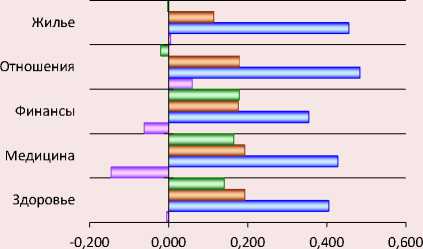

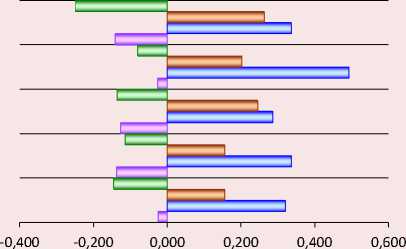

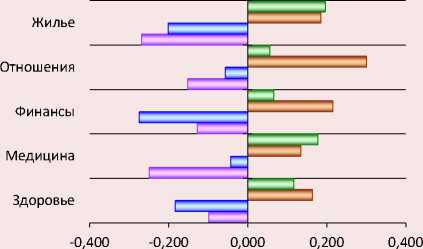

Влияние субъективного восприятия благополучной старости на стратегии подготовки к ней

Помимо возрастных (в т. ч. поколенческих) особенностей, стратегии подготовки к благополучной старости зависят от того, как она представляется населением. Ранее мы выделили пять основных ее составляющих: хорошее физическое и психическое здоровье, финансовая стабильность и достаточное пенсионное обеспечение, доступ к качественным медицинским услугам, хорошие отношения с семьей и родственниками, удобные и безопасные жилищные условия. Для удобства изложения материала далее они были обозначены как «здоровье», «финансы», «медицина», «отношения» и «жилье». Преобладание того или иного видения благополучной старости, несмотря на сложность сочетания различных ракурсов, что продемонстрировал кластерный анализ, должно оказывать влияние на поведенческие паттерны. Оценка факторных нагрузок в полной мере подтверждает данный тезис, хотя в отдельных случаях объяснить полученный результат проблематично ( рис. 2 ).

Рис. 2. Факторная нагрузка компонентов подготовки к благополучной старости с учетом ее субъективного восприятия и в разрезе возрастных групп населения

Все население

□ компонента здоровья □ трудовая компонента

□ социальная компонента

□ активностная компонента

25–34 лет

18–24 лет

-0,200 -0,100 0,000 0,100 0,200 0,300

-

□ компонента здоровья □ социальная компонента

-

□ трудовая компонента □ активностная компонента

35–54 лет

|

□ компонента здоровья |

□ социальная компонента |

|

□ трудовая компонента |

□ активностная компонента |

-

□ компонента здоровья □ социальная компонента

-

□ трудовая компонента □ активностная компонента

55–64 лет

65+ лет

|

□ компонента здоровья |

□ социальная компонента |

|

□ трудовая компонента |

□ активностная компонента |

-

- 1,000 -0,800 -0,600 -0,400 -0,200 0,000 0,200 0,400

-

□ компонента здоровья □ социальная компонента

-

□ трудовая компонента □ активностная компонента

Рассчитано по: данные социологического опроса взрослого населения Вологодской области «Благополучие населения», ФГБУН ВолНЦ РАН, 2025 г.

На примере всего населения отчетливо видно, как восприятие благополучной старости сквозь призму здоровья или медицины приводит к ярко выраженным стратегиям, ориентированным на самосохранительное поведение. Однако ничего подобного не наблюдается, когда речь идет о нацеленности на материальный достаток и профессиональной самореализации. Логично было бы ожидать, что в такой ситуации люди будут стремиться к активному накоплению ресурсов посредством усердной работы, однако в реальности подобная согласованность проявляется весьма редко и зачастую носит фрагментарный характер. При этом благополучная старость как выстраивание хороших отношений с семьей и родственниками проходит в тесной связи с трудовой активностью, что сложно назвать очевидным. Подобные искажения могут быть обусловлены как ограниченностью используемого методического инструментария, так и спецификой когнитивной обработки информации. В частности, предпочтение краткосрочных целей долгосрочным, а также систематические ошибки в прогнозировании будущего могут нарушать целостность восприятия путей достижения благополучной старости, снижая согласованность и устойчивость соответствующих поведенческих установок.

Субъективные представления о благополучной старости оказывают наименьшее воздействие на стратегии подготовки к ней населения старше 35 лет. Средние факторные баллы по каждой компоненте здесь не меняют своего знака и отличаются несколькими десятыми. Исключение составляет только самая возрастная группа, в которой восприятие благополучной старости как удобные и безопасные жилищные условия оборачивается снижением показателей компоненты здоровья. В остальном же основные изменения касаются молодежи, что подчеркивает необходимость проведения углубленного анализа для выявления более обоснованных закономерностей и глубокого понимания механизмов влияния представлений о благополучной старости на стратегии ее достижения в разных возрастных группах. В дальнейшей работе будут рассмотрены дополнительные факторы, которые дадут возможность пояснить наблюдаемые различия и уточнить сделанные выводы.

Тем не менее настоящее исследование наглядно демонстрирует противоречивость между субъективными представлениями о благополучной старости и реальными (декларируемыми) стратегиями подготовки к ней. Тот факт, что акцент на здоровье и доступе к качественной медицинской помощи отражается в са-мосохранительном поведении, в то время как установка на материальный достаток редко воплощается в активном накоплении ресурсов, указывает на сложность согласования имеющихся образов с поведенческими практиками (например, люди склонны декларировать важность финансовой стабильности, но не всегда готовы жертвовать текущим комфортом ради долгосрочных целей). Показательно, что субъективные представления слабо влияют на жизненные стратегии у людей старше 35 лет. Это позволяет предположить, что в зрелом возрасте целевые установки становятся менее пластичными, а попытки изменить поведение наталкиваются на сформированные привычки и ограниченность ресурсов. Полученные данные подчеркивают, что концепции успешного старения и активного долголетия, предполагающие осознанное проектирование будущего, сталкиваются с ограничениями, обусловленными как когнитивными искажениями, так и структурными барьерами (особенностями среды, ограниченными личными ресурсами). Социальные программы, направленные на поддержку благополучной старости, должны учитывать эту двойственность и не только популяризировать долгосрочное планирование, но и создавать среду, минимизирующую «разрыв» между намерениями и действиями.

Заключение

Старение, переход в пенсионный возраст представляют собой особые этапы жизненного цикла, сопровождающиеся трансформацией социальных ролей, пересмотром приоритетов и необходимостью адаптации к изменяющимся условиям существования. Эти процессы предполагают не только формирование новых ценностных ориентиров, таких как здоровьесбере-жение или поддержание социальных связей, но и перестройку поведенческих стратегий в ответ на изменение возрастных, физических и статусных характеристик человека.

Проведенное исследование выявило ключевые особенности формирования жизненных стратегий разных возрастных групп населения, направленных на подготовку к благополучной старости (на примере актуальных эмпирических данных по Вологодской области). Установлено, что основу субъективных представлений о благополучной старости составляют крепкое физическое и психическое здоровье (76%), финансовая стабильность (66%), доступ к качественной медицине (54%) и устойчивые семейные связи (50%). Жилищные условия, несмотря на их важность для молодежи (37%), остаются второстепенным компонентом, тогда как вопросы социальной вовлеченности и отсутствия дискриминации занимают периферийное положение (6–8%). Кластерный анализ подтвердил доминирование здоровья и материальной обеспеченности в структуре восприятия, однако выявил значительную вариативность их сочетаний, что указывает на отсутствие единого нормативного образа старости в общественном сознании.

Выделение четырех ключевых компонент подготовки к благополучной старости: актив-ностной, трудовой, социальной и здоровья – помогло понять структуру стратегий подготовки к ней. Для молодежи (18–34 года) характерна ориентация на профессиональную самореализацию и активностные практики (повышение квалификации, финансовое планирование), тогда как забота о здоровье и социальные связи актуализируются в зрелом возрасте (35–54 года). В группе людей 55–64 лет доминирует фокус на здоровьесбережение, а у лиц старше 65 лет снижение трудовой и социальной активности компенсируется усилением внимания к физическому и психоэмоциональному состоянию.

Связь между субъективным восприятием благополучной старости и реальными практиками подготовки к ней оказалась неоднозначной. Если акцент на здоровье и доступ к медицине коррелирует с самосохранительным поведением, то ориентация на материальный достаток не приводит к систематическим действиям в области финансов и занятости. Установлена неочевидная взаимосвязь между значимостью семейных отношений и трудовой активностью, что может отражать компенсаторный характер занятости как способа поддержания социальных связей. Выявлено, что представления о благополучной старости оказывают минимальное влияние на стратегии подготовки к ней у людей старше 35 лет, что ставит под сомнение способность простых информационнопросветительских кампаний повлиять на изменение поведения населения. В целом эти данные подтверждают фрагментарность долгосрочного планирования, которое зачастую формируется как реакция на текущие вызовы, а не как осознанная стратегия.

Государственная политика России в отношении старшего поколения представлена комплексом инициатив, включая национальный проект «Продолжительная и активная жизнь», направленный на обеспечение доступности качественной медицинской помощи, профилактику заболеваний и своевременную реабилитацию, в том числе в отдаленных и малонаселенных местах страны, и «Стратегию действий в интересах граждан старшего поколения до 2030 года», которая ставит своей целью повышение качества и продолжительности жизни пожилых граждан. Эта политика комплексно охватывает ключевые сферы благополучия: охрану здоровья и продление активного долголетия, укрепление семейных ценностей и воспитание уважения к старшим, создание условий для реализации личностного потенциала и социального участия, развитие системы социальных услуг и комфортной инфраструктуры, повышение финансовой обеспеченности пожилых людей, – и тем самым формирует институциональную среду, призванную минимизировать структурные барьеры на пути к достойной жизни в пожилом возрасте. Однако результаты настоящего исследования, выявившие значительную вариативность субъективных представлений о благополучной старости и неоднородность, часто фрагментарность, реальных стратегий подготовки к ней в разных возрастах, а также устойчивые диссонансы между ценностными установками и практиками, подчеркивают сложность достижения полного соответствия между целями политики и многообразием индивидуальных жизненных траекторий людей. Следовательно, эффективное содействие бла- гополучной старости требует от государственных социальных программ не только создания общих институциональных условий, но и развития гибких решений, адаптированных к возрастной специфике и реальным практикам населения, с акцентом на поддержку здоровья как основы и создание возможностей для различных форм социальной включенности и самореализации в пожилом возрасте.

Полученные результаты подчеркивают необходимость учета возрастной специфики и структурных ограничений (экономических, территориальных) при разработке программ, направленных на поддержку пожилых. Кроме того, они указывают на необходимость дальнейшего изучения механизма формирования представлений о благополучной старости и их влияния на поведенческие стратегии, а также разработки целенаправленных программ, стимулирующих рациональное планирование старости. Выявленные диссонансы между ценностными установками и реальным поведением требуют адресных мер, ориентированных не только на продвижение «правильных» практик, но и на устранение барьеров, затрудняющих их реализацию для различных социально-демографических групп. Исследование вносит вклад в понимание механизмов конструирования старости как этапа жизненного пути, где пересекаются индивидуальные ресурсы, культурные нормы и институциональные условия, определяя траектории благополучия.