Возвышение образа Руси в музыкально-гимнографическом творчестве митрополита Киприана и царя Ивана Грозного

Автор: Парфентьева Наталья Владимировна

Рубрика: Искусствоведение

Статья в выпуске: 2 т.20, 2020 года.

Бесплатный доступ

Исследование посвящено творчеству в области гимнографического искусства двух выдающихся деятелей русского истории - митрополита всея Руси cвятителя Киприана (ок. 1330-1406) и царя Ивана IV Грозного (1530-1584). Каждый из них создал стихиры первому московскому митрополиту святителю Петру (†1326). Цикл стихир царя Ивана, как и цикл митрополита Киприана, создан для исполнения за богослужением в день «преставления» святителя Петра (21 декабря). Установлено, что они написаны по образцу, известному по певческим рукописям XII в., - подобну 2-го гласа «Кыми похвалеными». Автор впервые выполнила текстологический анализ, сопоставив стихиры митрополита Киприана со стихирами Ивана Грозного. Источником исследования стали их записи из Стихирарей выдающегося деятеля церковного музыкально-певческого искусства Логина Шишелова. Выявлено, что царь Иван, создавая собственный цикл стихир, опирался на достижения митр. Киприана. Он в завершении всех трех песнопений своего цикла повторил киприановскую строфу « Землю Русскую веселящу течении Петра теплаго предстателя нашего и хранителя ». Царь позаимстовал у предшественника олицетворение Петра с «рекой многих чудес», радующей Русскую Землю своим «течением». Государь сохранил этот образ во всех своих стихирах, несколько изменяя его в каждой из них: река благочестия, река чудес, река исцелений. Особой силой воздействия на слушателей обладает музыкально-художественный прием, примененный Грозным. Он акцентирует как семантическое ядро цикла слова «Землю Русскую», которые исполняются как речитация на одном звуке. При таком исполнении все внимание направлено на восприятие смысла слов, наиболее значимых для царя. Так смысл образа, наметившийся митрополитом Киприаном, который «божественного Петра воспевающе» как «похвалу земли Рустеи», в стихирах царя становится главенствующим. В истории имена митр. Киприана и царя Ивана Грозного навсегда связаны c воспетым ими образом святителя Петра.

Древнерусское певческое искусство, гимнография, авторское творчество, песнопения, стихиры святителю в честь петра митрополита всея руси, царь иван грозный, святитель киприана митрополит всея руси

Короткий адрес: https://sciup.org/147231677

IDR: 147231677 | УДК: 783(470.5) | DOI: 10.14529/ssh200213

Текст научной статьи Возвышение образа Руси в музыкально-гимнографическом творчестве митрополита Киприана и царя Ивана Грозного

Творчество в области гимнографического искусства выдающихся деятелей, сыгравших ключевую роль в истории Российского государства — митрополита всея Руси cвятителя Киприана (ок. 1330—1406) и царя Ивана IV Грозного (1530—1584) — издавна находится в поле зрения представителей отечественной и зарубежной науки. Однако исследование темы далеко не исчерпано, вновь и вновь привлекая ученых новыми сюжетами и поворотами.

Как известно, каждый из указанных исторических деятелей создал циклы стихир первому московскому митрополиту святителю Петру ( † 1326). Одной из центральных идей, нашедших воплощение в текстах этих стихир, четко проступает идея духовного возвышения Руси.

Напомним, что святитель Киприан был Митрополитом всея Руси и управлял духовной жизнью страны до 1406 г. Его учителем был Феодосий Тырновский, прославившийся на церковном и литературном поприще Болгарии. Деятельности и творчеству Киприана посвящены труды ученых, установивших, что он пользовался большим уважением русского духовенства, в частности Сергия Радонежского, и оказал огромное влияние на сложные процессы жизни Московской Руси в области политики, церковного строительства и русской литературы [напр.: 1, с. 66—81].

Установлено, что своему предшественнику митрополиту Петру после его канонизации в 1380—1381 гг. Киприан посвятил житие, похвальное слово, канон и песнопения к службе [5, с. 231; 7, с. 231]. В этих произведениях он едва ли ни первым подчеркивает могущество и величие Московской Руси, силу и значение великого князя Московского: «…Град съй славен будет в всех градах Русскых, и святители поживуть в нем, и възидут рукы его на плеща враг его». Произведения раскрывают роль святителя Петра в борьбе за единение Руси и как защитника Москвы от «поганых».

С подобных позиций оценивал деяния Петра и царь Иван. Полагая себя наследником высоких традиций Византии, он продолжил дело ее императоров, которые нередко создавали гимнографические произведения, в том числе певческие. Мы можем судить об этом по подлинным источникам, которые прямо свидетельствуют о написании Грозным церковно-певческих произведений. Как и митрополит Киприан, царь предстает перед нами в качестве автора цикла стихир в честь святителя Петра.

Деятельность Петра способствовала преображению Москвы в центр духовной жизни Руси. Иван Грозный особо почитал святителя не только как покровителя и защитника Москвы, но как основателя духовного могущества всего Российского

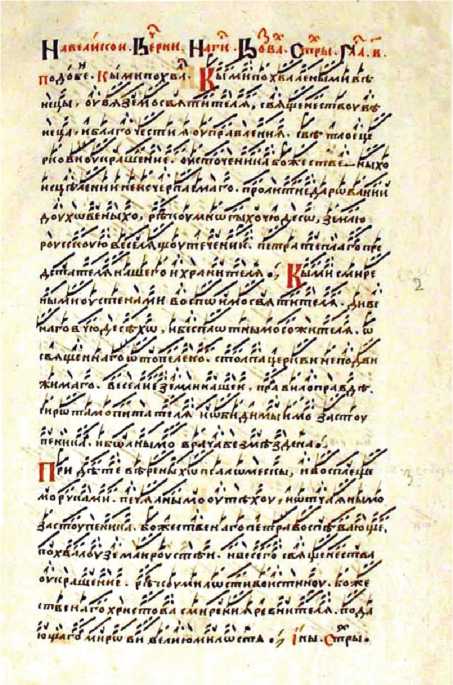

Cтихиры на подобен «Кыми» митрополита Киприана в честь святителя Петра (СПМЗ. № 274. Л. 124)

Cтихиры на подобен «Кыми» царя Ивана IV Грозного в честь святителя Петра (СПМЗ. № 274. Л. 124 об.)

государства. У гроба чудотворца царь Иван молился в дни тяжелых испытаний. После того, как был восстановлен после пожара Успенский собор Московского Кремля государь повелел установить в нем золотую раку. Как сообщают летописи, в 1555 г. он перенес в нее мощи Петра, временно пребывающие в Чудове монастыре. Эти и другие факты говорят о том, что государь испытывал особенно глубокие религиозные чувства к этому святителю. Он выразил их в цикле песнопений, которыми и дополнил уже существующую службу, написанную митрополитом Киприаном.

Цикл стихир царя Ивана, как и цикл митрополита Киприана, создан для исполнения за богослужением в день «преставления» святителя Петра (21 декабря). И тот и другой авторские циклы содержат по три стихиры «на Господи воззвах». Они исполнялись в ходе Великой вечерни. Их особенность в том, что они написаны по образцу, восходящему к XII в., — подобну 2-го гласа «Кыми похвалеными». Песнопения царя обозначены как «ины стихиры», так как расположены в рукописи следом за аналогичными стихирами Киприана1. Таким образом, мы имеем уникальную возможность выполнения сравнительного анализа стихир в честь святителя Петра митро- полита Киприана со стихирами Ивана Грозного.

Оба цикла были включены в письменные певческие Стихирари мастера Логина Шишелова. Первый из них создан в середине 1580-х гг. В это время инок Логин состоял «клириком» Кремлевского Чудова монастыря [6, л. 96 об.—100 об.]. Второй сборник написан Логином в Троице-Сергиевом монастыре приблизительно в 1619—1624 гг. [8, л. 124—125]. Сам Логин Шишелов был ярким представителем древнерусского церковно-певческого искусства, выдающимся певцом и распевщиком, головщиком и уставщиком хоров, учителем. По свидетельству современников, он «имел от Бога дарование паче человеческого естества» [см.: 3, с. 15—32]. Особое внимание мастера привлекли произведения царя Ивана, которые он собственноручно и записал.

Стихирарь, который мастер написал в Чудовом монастыре, видимо предназначался «для себя», так как рукопись имеет скромное, рядовое оформление. Даже указания на авторство царя Ивана выполнены в очень упрощенном виде, например: «Творение царя Иоанна, деспота росиискаго» и «Творение царево» [6, л. 98, 100 об.]. Но второй, троицкий сборник представляет собой образец высокого книжно-рукописного искусства, имеющий красочные украшения-заставки с использованием золота, выполненные известным в Москве мастером-знаменщиком Гаврилой Басовым. В писцовой записи указывается, что Стихирарь — «списание трудолюбезно многогрешнаго инока Логгина доместика» [8, л. 458]. В ремарках к песнопе-

Таблица

Построчное сравнение текстов стихир

|

Стихиры святителю Петру Митрополита Киприана (СПМЗ. № 274. Л. 124) |

Стихиры святителю Петру Ивана Грозного (СПМЗ. № 274. Л. 124 об. — 125) |

|

|

|

|

|

|

ниям Грозного дается официальная титулатура царя: «Творение царя и великого князя Иоанна Васильевичя всея Росии деспота», «Творение царя и великого князя Иванна», «Творение царя и великого князя Иоанна Васильевича всея Росии» (л. 124 об., 125, 279). Казалось бы, что музыкально-гимнографические тексты стихир с указанием авторства государя должны содержать единый созданный им самим певческий материал. Но в действительности, музыкальные тексты песнопений царя в сборниках Логина различаются. В чудовской рукописи они даны в стилистике Путевого распева, а в троицкой — Знаменного. Нами предложена аргументация, позволяющая отнести к собственно авторскими произведениями царя Ивана только лишь стихиры в записи знаменной нотацией1.

Итак, одной из важнейших идей, нашедших воплощение в стихирах в честь святителя Петра, созданных митр. Киприаном и царем Иваном на древний подобен 2-го гласа «Кыми похвале-ными», стала идея духовного возвышения Руси. Митрополит Киприан обратился к этому подобну, в котором воспеваются соименный московскому святому Петру апостол Петр, а также и апостол Павел. Автором древнего подобна-образца является византийский гимнограф Андрей Пирский. Еще до Киприана на подобен «Кыми» были распеты стихиры в честь князей Бориса и Глеба и других святых. Иван Грозный, как показало исследование, как модель для создания собственных стихир избрал не только этот древнейший подобен «Кыми». Он также опирался на гимнографические тексты, также созданные на материалах данного подобна-образца. Одним из первоисточников для работы царя Ивана стали стихиры в честь святителей Николая Чудотворца, Стефана Сурожского и митр. Алексия, а также апостолов Петра и Павла [4, с. 60—73].

Во всех трех песнопениях цикла на подобен «Кыми» царь в их первых частях использовал творчески переработанный им материал из трех стихир аналогичного цикла св. Николаю Мирликийскому. Тем самым он уподобил этому святому московского митрополита Петра. В этом есть определенная логика: во-первых, Николай и Петр имеют единый и равный чин святого — святительский; во-вторых, использовав текст стихир Николаю Чудотворцу, особо почитаемому на Руси святому, царь подчеркнул и особое равновеликое значение святителя Петра.

Но особое значение царь придавал стихирам, созданным в честь Петра митр. Киприаном. Если 1-я часть трех стихир Грозного, в основном, восходит к трем стихирам св. Николаю Мирликийскому, то 2-я часть его стихир восходит к первой стихире из киприановского цикла Петру

Обращает на себя внимание то, что царь Иван дословно воспринял именно киприановскую строфу: « Землю русскую, веселящу течении Петра теплаго предстателя нашего и хранителя » (9—10-й строки) Причем, у Киприана она звучит только один раз, в завершении первой стихиры. Иван завершал этой строфой все свои песнопения, тем самым сплавляя их в единое целое.

Царь позаимстовал у Киприана олицетворение Петра с «рекой многих чудес, радующей Землю русскую своим течением». Во всех своих стихирах, он сохранил этот образ, несколько меняя его в каждой из них: река благочестия, река чудес, река исцелений. Особой силой воздействия на слушателей обладает следующий музыкально-художественный прием, примененный Грозным. Он акцентирует как семантическое ядро цикла слова «Землю русскую». Эти ключевые слова не выпеваются в общем мелодическом потоке, а исполняются как речитация на одном звуке. При таком исполнении все внимание направлено на восприятие смысла слов, наиболее значимых для царя. Так смысл образа, наметившийся митрополитом Киприаном, который «божественного Петра воспевающе» как «похвалу земли Рустеи», в стихирах царя становится главенствующим.

Исследование показало, что творчество митрополита Киприана и царя Ивана Грозного при работе над циклом стихир на подобен «Кыми» в честь покровителя Москвы святителя Петра не выходило за рамки церковного канона музыкальногимнографического искусства. Этот канон был незыблем и священ многовековой традицией. Смысл их творческой работы отражал учение древлехри-стианских философов. Мастер не был автором в нашем понимании этого слова, он не не создавал песнопение, а воспринимал его Свыше и привносил в мир земной. Религиозное чувство позволяло ему продвигаться в постижении истинного образца — «небесного архетипа». Творить в жестких рамках канона, сохраняя древние образцы и наполняя их новыми высокими смыслами — большое мастерство. Иван Грозный и митрополит Киприян были не только выдающимися историческими деятелями, но также и искусными гимнографами и распевщи-ками. Они следовали устоявшимся литературным и музыкальным образцам-моделям, но не копировали их слепо, а творчески воплощали на основе фундаментального принципа подобия. Стихиры митр. Киприана, впервые воспевшие cвятителя Петра, послужили образцом для творчества Ивана Грозного. Сам царь Иван, опираясь на предшествующие образцы, по существу, создал гимнографические произведения, по-новому отразившие роль и место святителя Петра в становлении Москвы как духовного центра Руси. В истории имена митр. Киприана и царя Ивана Грозного навсегда связаны c воспетыми ими образами святителя Петра.

Список литературы Возвышение образа Руси в музыкально-гимнографическом творчестве митрополита Киприана и царя Ивана Грозного

- Дончева-Панайотова, Н. О митрополите Киприане и Служебнике с его Поучением / Н. Дончева-Панайотова // Славянские литературы: X Международный съезд славистов: доклады. - Москва, 1968. - С. 66-81.

- Парфентьев, Н. П. Музыкально-гимнографическое творчество царя Ивана Грозного / Н. П. Парфентьев // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Сер.: Социально-гуманитарные науки. - 2014. - Т. 14, № 1. - С. 51-59.

- Парфентьев, Н. П. "Преславный певец" и распевщик Логин Шишелов (ум. 1624) и его произведения / Н. П. Парфентьев, Н. В. Парфентьева // Традиции и новации в отечественной духовной культуре: сб. материалов науч. конф. - Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2006. - С. 15-32.

- Парфентьева, Н. В. Стихиры "на подобен" царя Ивана Грозного в честь святителя Петра, митрополита всея Руси / Н. В. Парфентьева, Н. П. Парфентьев // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Сер.: Социальногуманитарные науки. - 2014. - Т. 14, № 1. - С. 60-73.

- Прохоров, Г. М. Киприан / Г. М. Прохоров // Труды Отдела древнерусской литературы Института русской литературы (Пушкинский Дом) РАН. - Ленинград, 1985. - Т. 39. - С. 56-57

- РГБ. Ф. 304. № 428.

- Седова, Р. А. Служба митрополиту Петру / Р. А. Седова // Труды Отдела древнерусской литературы Института русской литературы (Пушкинский Дом) РАН. - Санкт-Петербург, 1992. - Т. 45. - С. 231-248.

- СПМЗ. № 274.

- Parfentjew, N. Zum Problem der Attribution von Gesangwerken des Zaren Iwan des Schrecklichen / N. Parfentjew // Теория и история монодии: доклады междунар. конф. (Вена, 2014). - Т. 8. - Брно, 2016. - С. 511-519.