Временная и возрастная динамика биологических характеристик у сельского населения Монголии: антропоэкологические исследования

Автор: Бацевич В.А., Ясина О.В., Сухова А.В.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Антропология и палеогенетика

Статья в выпуске: 1 т.46, 2018 года.

Бесплатный доступ

В работе анализируется временная и возрастная изменчивость морфофизиологических и рентгенографических данных в пяти сельских популяциях Монголии, проживающих в различных климатогеографических зонах и ведущих традиционный образ жизни. Фактический материал был собран в ходе антропоэкологических экспедиций в 1986-1990 гг. Были обследованы четыре группы халха-монголов и одна хотонов. Всего 970 мужчин и женщин в возрастном диапазоне 18-80 лет. Установлено, что региональные климатогеографические характеристики мест обитания популяций практически не оказывают влияния на изменчивость и величины морфологических характеристик в халха-монгольских группах. Эти группы показывают также временную стабильность соматических показателей на протяжении последних 40 лет, а с учетом литературных данных - с конца XIX в. Полученные результаты по темпам возрастных изменений скелета кисти у монголов относятся к категории низких и умеренных. Половое созревание монголок замедленное, средние сроки менархе составляют 15,8 лет и временной динамики не обнаружено. У хотонских женщин этот показатель еще больше - 16,8 лет. В отличие от халха-монгольского населения, в женской части популяции хотонов зафиксированы секулярные изменения размеров тела, ускорение темпов полового созревания и старения скелета. Рассмотренный комплекс биологических показателей свидетельствует об адаптированности обследованных групп халха-монголов к факторам окружающей среды. В мигрантной популяции хотонов наблюдаются признаки формирования адаптивной нормы, характерной для коренного населения региона.

Антропология, халха-монголы, экология человека

Короткий адрес: https://sciup.org/145145850

IDR: 145145850 | УДК: 572 | DOI: 10.17746/1563-0102.2018.46.1.144-153

Текст научной статьи Временная и возрастная динамика биологических характеристик у сельского населения Монголии: антропоэкологические исследования

Определение степени адаптации человеческих популяций к среде обитания в разные эпохи и на разных территориях, а также ведущих факторов этого процесса является главной, если не единственной задачей антропоэкологии. Первую часть обозначенной проблемы можно решить путем постепенного накопления сведений о разнообразии адаптивных проявлений. Это разнообразие велико, но не безгранично. В течение нескольких последних десятилетий получены данные по многим десяткам выборок из реальных популяций, которые отражают значительный спектр морфологических, физиологических и биохимических характеристик организма. К настоящему времени размах межгрупповой изменчивости на территории Евразии в значительной степени определен [Алексеева, 1986, с. 89–149; 1998, с. 112–196; Антропоэкология Центральной Азии, 2005, с. 85–237; Антропоэкология Северо-Восточной Азии…, 2008, с. 238–312]. О возможностях выявления ведущих факторов адаптивного процесса как о проблеме наиболее актуальной в современных условиях и при этом более сложной будет сказано ниже.

Адаптация в популяциях человека имеет свои особенности. На ранних этапах человеческой истории в адаптивных процессах преобладало воздействие климатогеографических факторов среды обитания [Алексеева, 1986, с. 150–154]. Роль общественного труда и социогенеза постепенно возрастала в ходе развития вида Homo sapiens [Алексеев, 1984, с. 348–383; Ламберт, 1991, с. 196–223; Хрисанфова, Перевозчиков, 1999, с. 108–119]. Непосредственное воздействие абиотических и биотических факторов внешней среды в настоящее время во многом ограничивается и (или) нивелируется хозяйственно-культурной деятельностью в человеческих сообществах. По мнению Т.И. Алексеевой, «в человеческом обществе на всех этапах его развития приспособление к среде обитания осуществлялось по двум каналам – биологическому и социальному, с преимущественным значением последнего» [1972, с. 105]. Далее она выделяет основные признаки адаптированных популяций. К ним относятся состояние равновесия популяции с окружающей средой, высокая выживаемость, устойчивость морфофункционального статуса, оптимальное соответствие культурно-хозяйственной жизни условиям географической среды [Там же]. Эти положения в дальнейшем развивались и конкретизировались рядом других авторов [Окружающая среда…, 1979, с. 8; Прохоров, 1991, с. 59].

В современном мире влияние человеческого фактора на трансформацию биосферы растет со скоростью, превышающей скорости адаптационных эволюционных процессов в живых организмах, в т.ч. и у челове- ка. В результате исчезают старые экологические ниши и образуются новые, адаптация к которым происходит с бóльшим напряжением, чем ранее. Возникает конфликт с адаптивными характеристиками предыдущих поколений, не отвечающими требованиям новой среды. В настоящее время антропологи и специалисты разных направлений медицины отмечают широко распространенные изменения соматических признаков в результате акселерации развития и резкое возрастание встречаемости ряда ранее редких у подрастающего поколения заболеваний, таких как ожирение, диабет, аллергии, аутоиммунные болезни, психологические дисфункции [Auxology…, 2013, p. 110–129; Brüne, Hochberg, 2013].

В антропоэкологии основное внимание уделяется специфическим адаптивным признакам. К ним нужно отнести прежде всего приспособительную изменчивость морфологических и физиологических характеристик, особенности процессов роста и развития в популяциях в конкретных экологических условиях.

В связи с разнообразием факторов внешней среды оценка адаптивных процессов в человеческих популяциях может быть осуществлена при комплексных морфофункциональных исследованиях. При использовании данных и по другим программам в настоящей работе особое внимание обращается на изучение темпов онтогенеза, все этапы которого информативны в аспекте адаптации. Именно в процессе онтогенеза формируются, проявляются и реализуются приспособительные морфофизиологические признаки. Объектом анализа в настоящей работе являются, наряду с традиционными соматическими характеристиками, возрастные изменения ко стей кисти, которые идентифицируются и фиксируются как в период роста и созревания, так и на более поздних этапах онтогенеза [Рохлин, 1936, с. 21–36, 181–190]. Положительные результаты в оценке адаптивного состояния популяций дало применение метода ОSSЕО, разработанного на основе рентгенографических данных [Павловский, 1987, с. 228–234; Павловский, Максинев, Бацевич, 1998; Бацевич и др., 2006; Kobyliansky, Livshits, Pavlovsky, 1995].

Ранее на материалах, собранных в группах с повышенным долголетием, было показано, что в них отсутствует дисгармония ростовых процессов, созревание и старение скелета кисти протекает медленнее, возрастные костные патологии редки [Бацевич и др., 2009, 2014; Kalichman et al., 2011]. Полученные результаты согласуются с данными комплексных (демографических, социально-этнографических, медико-биологических) исследований в долгожительских популяциях Абхазии и Азербайджана [Феномен долгожительства, 1982, с. 59; Абхазское долгожительство, 1987, с. 94; Долгожительство в Азербайджане, 1989, с. 171]. Принимая во внимание общие итоги указанных работ, популяции с повышенным долголетием по биологическим, демографическим и социально-этнографическим характеристикам уверенно можно отне сти к наиболее адаптированным группам современного человека. Эти данные, с учетом морфофизиологической специфики населения конкретных географических регионов (адаптивными типами), могут быть использованы как эталонные при сравнительной оценке экологиче ского статуса изучаемых групп.

Цель настоящей работы – определение адаптивного статуса сельских популяций Монголии, проживающих в различных климатогеографических условиях и сохранивших на момент обследования традиционный образ жизни. Для этого был проведен сравнительный анализ темпов возрастных изменений скелета в четырех группах взрослого халха-монгольского населения и в популяции хотонов; изучена временнáя изменчивость ряда морфофизиологических характеристик в каждой обследованной группе и во всех хал-хаских суммарно.

Материал и методы

Морфологический и рентгенографический материал собран в ходе антропоэкологических экспедиций, проведенных совместно сотрудниками НИИ и Музея антропологии МГУ и Института биологии АН МНР в 1986–1990 гг. Исследования выполнялись в Увэр-Хангайском (сомоны Бат-Улзий и Бурд, данные объединены), Баянхонгорском (с . Баян-Лиг), Хубсу-гульском (с. Жаргалант), Убсунурском (с. Тариалан) и Восточном (с. Халхгол) аймаках Монголии. Были обследованы 970 мужчин и женщин в возрасте от 18 до 80 лет. Изученные монгольские группы этнически однородны, это основной по численности этнос страны – халха-монголы. Обследованные хотоны из сомона Тариалан – потомки мигрантов: представители этой этнической группы были принудительно переселены на территорию современной Западной Монголии в XVIII в. [Грумм-Гржимайло, 1926, с. 274]. В антропологическом, языковом и религиозном отношении хотоны обнаруживают сходство со среднеазиатскими народами Восточного Туркестана, хотя точное происхождение переселенцев о стается неизвестным. Изначально хотоны по типу хозяйства были земледельческой группой, но со временем животноводство приобретало все больший вес. На момент обследования все изученные популяции имели один и тот же тип хозяйства – традиционное кочевое и полукочевое скотоводство аридной зоны. Как и прежде, основная масса продуктов питания производилась на месте, а социальная дифференциация внутри групп и между ними была минимальна. Таким образом, изученное население Монголии, проживающее в разных географических зонах, но имеющее ряд сходных параметров, может служить хорошей моделью для выявления антропоэкологических связей.

Все материалы были собраны с соблюдением правил биоэтики. В соответствии с законом о персональных данных публикуемые результаты деперсонализированы и прошли статистическую обработку. Методика и программа сбора морфологических данных стандартные [Смирнова, Шагурина, 1981]. Оригинальная методика определения индивидуальных показателей и получения популяционных характеристик возрастных изменений скелета кисти разработана в НИИ и Музее антропологии МГУ. Она описана в ряде работ [Павловский, 1987, с. 9–32; Павловский, Максинев, Бацевич, 1998; Бацевич и др., 2009]. Мы представим лишь те детали методики, которые необходимы для понимания изложенного материала.

Проведена оценка следующих показателей возрастного остеоморфного статуса:

А – эмпирический возраст начала первых возрастных изменений в популяции после полного созревания костей скелета кисти. Благоприятны более поздние сроки обнаруженных изменений;

В – также эмпирический возраст, после которого все индивидуумы в исследуемой группе имеют зафиксированные признаки возрастных изменений на костях кисти. При оптимальной динамике онтогенеза показатель сдвинут на более поздние сроки;

В – А – разница в годах между возрастами В и А. Кумулятивный период, в котором наряду с индивидуумами, имеющими возрастные изменения в костях, встречаются и без таковых. Его продолжительность, возможно, пропорциональна уровню гармоничности онтогенеза.

В каждой группе у обоих полов для анализа данных формировались стандартные выборки. Понятие «стандартная выборка» в методике ОSSЕО включает лиц от возраста встречаемости первых возрастных изменений в конкретной популяции (точка А) и до 60 лет. Эти выборки формируются для исключения влияния на результаты расчетов возрастных численных диспропорций в популяциях при межгрупповых сравнениях. Подробное обоснование их выделения и применение изложены в книге «Антропоэкология Центральной Азии» [2005, с. 214].

Темпы возрастных изменений скелета кисти

Первые признаки возрастной перестройки ко сти (эмпирически определяемая возрастная точка А) появляются в изученных группах относительно рано (большей частью в 26–28 лет) как у мужчин, так

Таблица 1. Основные групповые характеристики по методу ОSSЕО в изученных популяциях

|

Место обследования, аймак |

Пол |

n 1 |

Возраст, лет (min– max) |

А |

В |

В – А |

n 2 |

a |

b |

|

Увэр-Хангайский, |

М. |

97 |

23–78 |

28 |

46 |

18 |

75 |

–6,25 |

0,218 |

|

1986 г. |

Ж. |

99 |

18–72 |

31 |

55! |

24 |

53 |

–2,99 |

0,133 |

|

Баянхонгорский, |

М. |

64 |

20–80 |

26 |

38 |

12 |

50 |

–5,67 |

0,269 |

|

1987 г. |

Ж. |

79 |

19–73 |

24 |

35 |

11 |

68 |

–8,32 |

0,336 |

|

Хубсугульский, 1988 г. |

М. |

76 |

22–73 |

26 |

41 |

15 |

63 |

–5,76 |

0,239 |

|

Ж. |

79 |

19–72 |

28 |

54 |

26 |

47 |

–2,47 |

0,125 |

|

|

Восточный, 1990 г. |

М. |

61 |

19–65 |

30 |

52 |

22 |

34 |

–7,50 |

0,251 |

|

Ж. |

81 |

18–66 |

32 |

51 |

19 |

42 |

–4,22 |

0,138 |

|

|

Убсунурский (хотоны), |

М. |

39 |

18–63 |

28 |

45 |

17 |

31 |

–9,55 |

0,365 |

|

1989 г. |

Ж. |

56 |

19–54 |

27 |

41 |

14 |

25 |

–7,96 |

0,301 |

Примечания . Символ n 1 – общая численность обследованных в изучаемой группе; n 2 – численность стандартной выборки – от точки наблюдаемых первых возрастных изменений до 60-летнего возраста; a – свободный член уравнения прямолинейной регрессии в стандартных выборках; b – коэффициент в уравнении прямолинейной регрессии, характеризующий темп возрастных изменений в стандартных выборках.

Таблица 2. Референтные значения признаков OSSEO по данным для 46 сельских групп

|

Показатель |

Мужчины |

Женщины |

||||

|

Min |

Max |

М |

Min |

Max |

М |

|

|

А |

21,0 |

41,0 |

27,3 |

21,0 |

39,0 |

28,5 |

|

В |

28,0 |

57,0 |

41,1 |

31,0 |

66,0 |

43,7 |

|

В – А |

3,0 |

30,0 |

13,9 |

6,0 |

30,0 |

15,2 |

|

b * |

0,148 |

0,816 |

0,360 |

0,084 |

0,784 |

0,366 |

*См. примеч. к табл. 1.

и у женщин (табл. 1). Между отдельными изученными популяциями по этому признаку обнаружена заметная дифференциация, больше выраженная у женщин. Более раннее наступление возраста А зафиксировано у халха-монголов Баян-Лига, Жарга-ланта и хотонов Тариалана.

Начало второй постдефинитивной стадии, возраст В, с которого у всех индивидуумов в отдельной выборке проявляются признаки старения, наступает у представителей изученных групп в разные сроки (табл. 1). У мужчин этот возраст колеблется от 38 до 52 лет, а у женщин – от 35 до 55 лет. Такие вариации охватывают значительную часть известного диапазона изменчивости данного признака, определенного при изучении 46 популяций в разнообразных экологических условиях (табл. 2). Более ранний возраст В зафиксирован у халха-монголов Баян-Лига и хотонов Тариалана. У халхаского населения Бат-Улзия, Жар-галанта и Халхгола этот этап наступает позднее, чем в большинстве других изученных нами групп, что встречается в популяциях с оптимальным протеканием онтогенеза.

Период накопления возрастных изменений, временной интервал между точками А и В, также разнообразен по длительности (см. табл. 1). Он продолжителен у халхаского населения Бат-Улзия, Жаргаланта и Халх-гола, где в некоторых случаях у женщин (max = 26 лет) приближается к межгрупповому максимуму, характерному для долгожительских популяций. У халхасцев Баян-Лига (гобийская зона) данный интервал минимальный в изученных на территории Монголии выборках. За исключением этой группы халха-монголы выделяются на фоне других популяций (см. табл. 2) более высокими показателями. У хотонов, как у мужчин, так и у женщин, значения признака близки к средним межгрупповым.

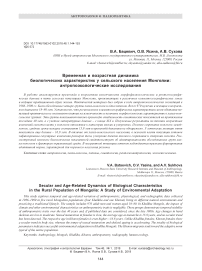

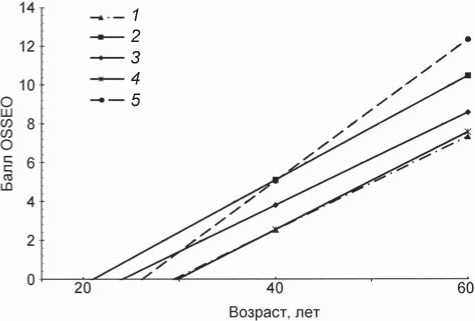

Темпы накопления элементов старения кости оценивались по результатам регрессионного анализа. Полученные данные (рис. 1) свидетельствуют о том, что среди изученных групп на территории Монголии

Рис. 1. Темпы возрастных изменений скелета кисти.

А – мужчины; Б – женщины.

1 – Бат-Улзий и Бурд; 2 – Баян-Лиг; 3 – Жаргалант; 4 – Халхгол; 5 – Тариалан (хотоны).

относительно высокими скоростями, как у мужчин, так и у женщин, выделяются две популяции – гобийское халха-монгольское население Баян-Лига и хотоны Тариалана [Бацевич, Ясина, 2000]. В межгрупповом масштабе спектр значений у всех монгольских групп на фоне остального изученного нами населения бывшего СССР, Израиля и Синайского полуострова смещен в сторону малых и средних величин (ср. табл. 1 и 2).

Таким образом, среди обследованного взрослого населения Монголии по возрастному остеоморф-ному статусу выделяются две группы популяций. Популяции с благоприятным, замедленным темпом онтогенеза локализованы в центральных, северных и восточных районах страны (халха-монголы Увэр-Хангайского, Хубсугульского и Восточного аймаков). Адаптивный дискомфорт, выражающийся в относительно ускоренных темпах старения костей скелета, обнаружен у халхаского населения юга, в Ба-янхонгорском аймаке. Причины этого пока не ясны. По ряду биологических характеристик (тотальные размеры тела, отсутствие временных изменений морфологических признаков, низкая скорость созревания у детей и подростков и др.) представители данной популяции не отличаются от других халхаских групп. Можно предполагать влияние климатогеографических и геохимических факторов окружающей среды (южная пустыня), отличающихся от таковых в местах традиционного проживания монголов.

В группу с ускоренным темпом онтогенеза входят и хотоны из западного Убсунурского аймака. Вынужденные переселенцы (всего ок. 10–12 поколений назад) сменили не только среду обитания, но и традиционный тип хозяйства. Вполне обоснованно можно предполагать, что процессы адаптации к новым условиям не завершены и это выражается в высокой ско- рости возрастных изменений костей кисти. Примеры соотношения темпов онтогенеза у коренного населения и мигрантов в других регионах приведены в наших предыдущих работах [Бацевич и др., 2009; Баце-вич, Кобылянский, Ясина, 2013].

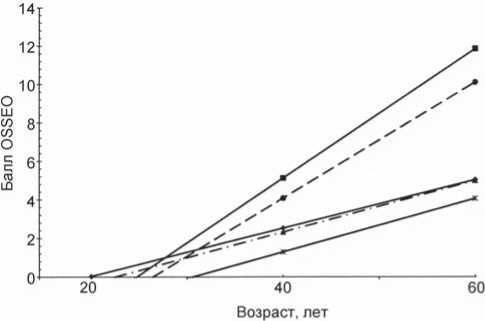

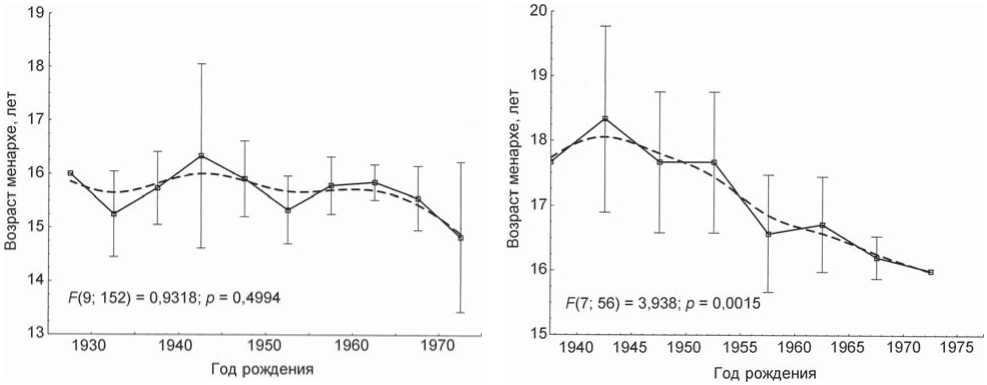

Возраст менархе

Темпы онтогенеза у женщин в подростковом периоде могут быть оценены по срокам полового созревания. Средний возраст менархе и его динамика в течение длительных периодов является индикатором исторических и социальных изменений, состояния здоровья и благосостояния в популяциях [Lehmann, Scheffler, Hermanussen, 2010]. Данные по половому созреванию у женщин были собраны в трех халхаских популяциях (за исключением Увэр-Хангайского аймака) и в хотонской. Предварительные исследования показали, что средние значения возраста менархе у монголок разных групп статистически не различаются. Поэтому при сравнительном изучении возрастной и временнóй динамики признака рассматривались суммарные данные по половому созреванию у монгольских женщин.

Рассчитанный средний возраст менархе у монголок составил 15,8 лет ( n = 188, σ = 1,23). Его временнáя динамика не имеет выраженной направленно сти (рис. 2, А ), что подтверждается статистическими тестами (значения соответствующих вероятностей представлены на рисунке). Темпы полового созревания у хотонских женщин существенно изменялись в рассматриваемом временном интервале (рис. 2, Б ). Средний возраст менархе был максимален в 40-х гг. XX в. – ок. 18 лет. На протяжении последующих 30 лет происходило ускорение созревания. В 1970-х гг.

А

Б

Рис. 2. Временная динамика возраста менархе у халхаских ( А ) и хотонских ( Б) женщин.

средние значения снизились до 16 лет, т.е. приблизились к показателям у халхаских женщин. Рассчитанный для всего изученного временного интервала средний возраст менархе составил 16,8 лет ( n = 64, о = 1,18). Направленные изменения этого признака свидетельствуют об активных адаптивных процессах в рассматриваемой популяции при меняющейся среде обитания.

Временная динамика морфологических признаков

Из всего комплекса антропометрических данных для изучения временной динамики морфологических признаков в настоящей работе использованы основные продольные и поперечные скелетные размеры, которые подвергаются трансформации в процессах акселерации и секулярного тренда (длина тела, туловища, руки, ширина плеч). Каждый из выбранных признаков имеет свои особенности изменчивости в онтогенезе. На наблюдаемые в широком возрастном диапазоне вариации длины тела и туловища могут оказывать влияние как секулярная, так и возрастная изменчивость. Проблемы, связанные с учетом этих факторов в ан-тропоэкологических исследованиях, рассматривались в нашей предыдущей работе [Бацевич, Ясина, 2015]. Вариабельность ширины плеч и длины руки мало зависит от специфики протекания индивидуального онтогенеза после достижения дефинитивной стадии.

Для изучения направления и интенсивности временных изменений выбранных признаков были вычислены коэффициенты корреляции между их величиной и годом рождения у каждого индивидуума (табл. 3). На уровне отдельных популяций во всех хал- хаских группах, как у мужчин, так и у женщин, достоверных связей не найдено. Таким образом, мы можем констатировать стабильность соматического статуса сельских монголов с 1930-х до 1970-х гг У хотонов в том же временном интервале зафиксированы статистически достоверные изменения длины тела и ширины плеч у женщин и длины туловища у мужчин. Увеличение значений этих и некоторых других антропометрических характеристик, исследованных дополнительно, невелико и часто не до стигает статистически подтверждаемого уровня. Акселера-тивные и секулярные проявления более выражены у женщин, у мужчин они наблюдаются, как правило, только в виде тенденций. Такого же плана динамика временных модификаций морфологических признаков при изменении социально-экономических условий обнаружена нами у башкир. Возможная причина наблюдаемой межполовой дифференциации связана с гендерными различиями в традиционной культуре этносов [Там же].

Т.П. Чижикова и Н.С. Смирнова [2011] ранее отмечали, что величины межпоколенных изменений длины тела в ряде популяций (русские, абхазы, чуваши, башкиры) детерминированы постоянством социальных и культурных условий. Слабо выраженные соматические изменения или даже их отсутствие связаны со стабильностью традиционного уклада жизни. В одной из предыдущих работ было показано, что такая же связь существует между темпами скелетного созревания, старения и постоянством экологической обстановки [Бацевич и др., 2009].

Другой путь оценки размеров тела в разные периоды возможен при сравнении результатов исследований авторов, проводивших сборы материалов в разные годы. В табл. 4 представлены данные по длине

Таблица 3. Результаты изучения корреляционных взаимосвязей между величинами рассматриваемых морфологических признаков и годом рождения в популяциях халха-монголов и хотонов

|

Место обследования, аймак |

Пол |

n |

Длина тела |

Ширина плеч |

Длина туловища |

Длина руки |

||||

|

Коэффициент корреляции |

p |

Коэффициент корреляции |

p |

Коэффициент корреляции |

p |

Коэффициент корреляции |

p |

|||

|

Увэр-Хангай- |

М. |

141 |

–0,083 |

0,32 |

0,134 |

0,122 |

0,019 |

0,825 |

–0,103 |

0,221 |

|

ский, 1986 г. |

Ж. |

152 |

0,102 |

0,21 |

0,049 |

0,547 |

0,012 |

0,880 |

0,073 |

0,371 |

|

Баянхонгорский, |

М. |

54 |

–0,006 |

0,96 |

–0,228 |

0,091 |

0,020 |

0,882 |

0,007 |

0,958 |

|

1987 г. |

Ж. |

71 |

0,118 |

0,31 |

0,134 |

0,249 |

0,187 |

0,109 |

0,113 |

0,327 |

|

Хубсугульский, |

М. |

75 |

0,090 |

0,42 |

–0,106 |

0,342 |

0,026 |

0,815 |

0,093 |

0,405 |

|

1988 г. |

Ж. |

98 |

0,109 |

0,27 |

–0,148 |

0,131 |

0,069 |

0,483 |

–0,053 |

0,591 |

|

Дорнод, 1990 г. |

М. |

56 |

–0,147 |

0,25 |

0,058 |

0,650 |

–0,142 |

0,262 |

–0,131 |

0,301 |

|

Ж. |

78 |

0,058 |

0,60 |

0,044 |

0,695 |

–0,104 |

0,349 |

–0,115 |

0,303 |

|

|

Убсунурский (хо- |

М. |

48 |

0,079 |

0,56 |

0,087 |

0,503 |

0,273 |

0,033 |

0,212 |

0,100 |

|

тоны), 1989 г. |

Ж. |

86 |

0,214 |

0,04 |

0,277 |

0,008 |

0,149 |

0,157 |

0,119 |

0,262 |

Примечание : Жирным шрифтом выделены статистически подтверждаемые связи.

тела у монголов из доступных литературных источников. С учетом года сбора материалов и возрастного диапазона обследованных можно проследить (с некоторыми допущениями относительно частоты и равномерности проведенных исследований) временнýю изменчиво сть этого признака на территории Монголии практически за 100 лет. Средняя длина тела у халха-монгольских мужчин колеблется в интервале 161,8–166,1 см вне зависимости от географической локализации популяции и года обследования (табл. 4). Минимальное значение признака (161,8 см) представлено в самой ранней работе [Талько-Грынцевич, 1902]. Опубликованные в ней данные были собраны в середине 90-х гг. XIX в. в Урге (современный Улан-Батор). Автор специально отметил, что измерялись молодые мужчины, у которых еще сохранялся потенциал роста. О пролонгированном биологическом созревании у монголов в начале XX в., продолжавшемся вплоть до 25–26 лет, известно из литературных источников [Рохлин, 1936, с. 162]. У халха-монголь-ских женщин средняя длина тела варьирует от 151,2 до 154,9 см (табл. 4), что так же, как и у мужчин, находится в пределах локальной изменчивости среди родственных популяций.

Нужно отметить, что данные по длине тела в других этнических группах Монголии, обследованных в 80-х гг. XX в., сходны с таковыми в халхаских популяциях. В диссертационной работе Д. Тумэна [1992] приведены результаты измерений этого признака в 22 этнических и субэтнических группах. Комбинирование популяций по лингвистическому, этниче- скому или территориальному принципам не выявило существенной дифференциации по тотальным размерам тела. Можно предполагать, что фенотипическое сходство некоторых морфологических показателей населения Монголии сформировалось под воздействием близких по характеристикам и стабильных средовых условий.

Временны´ е модификации соматологических размеров и ряда физиологических функций являются следствием изменения темпов онтогенеза в популяциях, обусловленного главным образом меняющимися социально-экономическими факторами. На территории Монголии за 50 лет исследований акселерационные процессы были отмечены только у детей и подростков г. Улан-Батора [Цолмон, 1994; Отгон, Ефимова, Корытов, 2009; Уранчимэг, 2011; и др.]. Анализ материалов разных лет показывает постепенное увеличение у них тотальных размеров тела в соответствующих возрастах. Темпы этих изменений в разные периоды неодинаковые. Резкое ускорение развития и его дифференциация в зависимости от социально-экономического статуса обследуемого контингента обнаружены в Улан-Баторе на рубеже веков [Уранчимэг, 2011]. Комплексное влияние урбанизационных стрессов на биологические параметры горожан хорошо изучены, а наблюдаемые последствия сходны в разных регионах мира [Никитюк, 1989; Година, Миклашевская, 1990; Пурунджан, 1990; Bogin, 1988]. В этом отношении городские жители Монголии повторяют путь, пройденный населением других стран с ранней урбанизацией.

Таблица 4. Литературные данные по длине тела у взрослых в сельских популяциях халха-монголов, обследованных в разные годы

|

Источник |

Место обследования, аймак |

|||||||||||

|

О о 5 ’i 2 б |

о х го |

ГО л ш 2 |

>s 1 го 8-= f ГО ГО > X о |

X о |

го го £ < 2 |

h Ш о |

го 1X >х =Г S |

6 2 * 1О 2£ |

6| т о Е i о ю со £ |

о 5 £ >> го о ш |

2 О о QQ |

|

|

Мужчины |

||||||||||||

|

[Талько-Грынцевич, 1902] |

161,8 (36) |

|||||||||||

|

[Vlček, 1965] |

164,8 (59) |

|||||||||||

|

[Нямдорж, 1988] |

165,1 (170) |

165,4* (427) |

||||||||||

|

[Золотарёва, 1990] |

164,8 (92) |

164,3 (105) |

166,1 (106) |

166,4 (76) |

164,9 (95) |

164,2 (104) |

165,0 (93) |

164,6 (68) |

165,1 (99) |

|||

|

[Тумэн, 1992] |

165,9 (50) |

165,9 (35) |

163,7 (53) |

162,6 (73) |

||||||||

|

[Антропоэкология Центральной Азии, 2005] |

164,6 (54) |

165,5 (69) |

165,7 (75) |

165,2 (56) |

||||||||

|

Женщины |

||||||||||||

|

[Vlček, 1965] |

151,3 (49) |

|||||||||||

|

[Нямдорж, 1988] |

154,9 (120) |

153,9* (707) |

||||||||||

|

[Тумэн, 1992] |

153,4 (76) |

153,7 (43) |

151,2 (66) |

153,8 (72) |

||||||||

|

[Антропоэкология Центральной Азии, 2005] |

154,1 (71) |

153,5 (70) |

154,4 (98) |

154,5 (78) |

||||||||

Примечание. В скобках указано число обследованных.

*Объединенные данные по Южно-Гобийскому и Восточно-Гобийскому аймакам.

Исследования роста и развития детей, проведенные в сельской местности в 8 аймаках и 11 сомонах в 1987–1998 гг., показали сходную динамику созревания в разных климатогеографических зонах [Антропоэкология Центральной Азии, 2005, с. 127–153; Эр-дэнэ, 2007]. Дефинитивные размеры тела у юношей и девушек старших возрастов практически не отличаются от средних размеров тела взрослого населения прошлых поколений, что свидетельствует об отсутствии секулярного тренда и акселерации развития в этих популяциях в изучаемый период.

Заключение

В результате выполненных исследований установлено, что у взрослого халха-монгольского населения в сельских популяциях Монголии, ведущих традиционный образ жизни, сохраняется оптимальный адаптивный баланс со средой обитания. В изученных вы- борках не обнаружено временны´ х изменений возраста менархе у женщин и векторных трансформаций тотальных размеров тела у обоих полов. По рентгенографическим материалам определены замедленные темпы старения скелета кисти у взрослых. Мигрант-ная популяция хотонов, изменившая свой традиционный хозяйственно-культурный уклад, имеет признаки ускорения онтогенетического развития при сравнении с адаптированным коренным населением. Такая же ситуация наблюдалась при исследовании мигрант-ных групп на территории Закавказья и Израиля [Баце-вич и др., 2009; Бацевич, Кобылянский, Ясина, 2013]. У хотонов также отмечено увеличение продольных и поперечных размеров тела. По своему габитусу они приближаются к другим местным монгольским этническим группам Убсунурского аймака – баятам и дер-бетам. Очевидно, что в изученной популяции хотонов идет постепенный процесс приобретения биологической адаптивной нормы, присущей коренному населению этого региона.

Рассмотренная в настоящей работе совокупность биологических популяционных характеристик позволяет отнести обследованные сельские выборки хал-ха-монголов к группам, адаптированным к комплексу факторов окружающей среды. Наибольшее сходство по степени адаптации они обнаруживают с долгожительскими популяциями Кавказа. Установленный по результатам исследования адаптивный статус современных групп населения в Монголии определяется в большинстве случаев длительной социальноэкономической стабильностью на рассматриваемой территории. Ситуация в популяции хотонов лишь подтверждает это.

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 14-50-00029).

Список литературы Временная и возрастная динамика биологических характеристик у сельского населения Монголии: антропоэкологические исследования

- Абхазское долгожительство / отв. ред. В.И. Козлов. -М.: Наука, 1987. - 295 с.

- Алексеев В.П. Становление человечества. - М.: Политиздат, 1984. - 462 с.

- Алексеева Т.И. Биологические аспекты изучения адаптации у человека // Симпозиум «Антропология 70-х годов». - М.: Знание, 1972. - С. 103-128.

- Алексеева Т.И. Адаптивные процессы в популяциях человека. - М.: Изд-во Моск. гос. ун-та, 1986. - 216 с.

- Алексеева Т.И. Адаптация человека в различных экологических нишах Земли (биологические аспекты) - М.: МНЭПУ, 1998. - 279 с.