Временная трансспектива школьников подросткового возраста как психолого-педагогическая проблема

Автор: Васюра Светлана Александровна, Иоголевич Наталья Ивановна

Журнал: Интеграция образования @edumag-mrsu

Рубрика: Педагогическая психология

Статья в выпуске: 2 (87), 2017 года.

Бесплатный доступ

Введение: рассматривается проблема психологического времени человека, исследованию которой посвящены труды многих ученых. Несмотря на это, остается недостаточно разработанным психолого-педагогический и возрастной аспект данной проблемы. В частности, развитие временной трансспективы человека в переходные возрастные периоды, одним из которых является подростковый. Цель статьи - выявить особенности временной трансспективы школьников подросткового возраста в связи с уровнем общей тревожности и на этой основе разработать модель психолого-педагогической поддержки развития временной трансспективы подростков. Материалы и методы: для изучения особенностей временной трансспективы подростков с разным уровнем общей тревожности использовался психодиагностический комплекс методик: шкала личностной тревожности для учащихся 10-16 лет А. М. Прихожан; методика исследования тревожности Спилберге-ра - Ханина; методика диагностики отношения к прошлому, настоящему и будущему А. М. Прихожан. Применялись методы математической статистики: U-критерий Манна - Уитни, коэффициент ранговой корреляции Ч. Спирмена, ф-критерий углового преобразования Фишера. Результаты исследования: выявлены особенности временной трансспективы и установлена ее взаимосвязь с разным уровнем общей тревожности школьников подросткового возраста. На основе полученных результатов проведенного исследования разработана модель психолого-педагогической поддержки развития временной трансспективы учащихся подросткового возраста. Представлены основные компоненты этой модели. Обсуждение и заключения: временная трансспектива подростков с высоким уровнем тревожности характеризуeтся несогласованностью и негативным отношением к прошлому, настоящему и будущему. Психолого-педагогическая поддержка развития временной трансспективы учащихся подросткового возраста позволит оказывать психолого-педагогическую помощь по снижению личностной тревожности подростков и коррекции неблагоприятных вариантов оценки жизненных перспектив, содействовать развитию личности подростка. Практическое значение исследования состоит в том, что использование модели психолого-педагогической поддержки позволит интегрировать усилия педагогов, психологов и родителей для создания психологических условий, обеспечивающих индивидуально-личностное развитие подростка.

Временная трансспектива, подросток, тревожность, модель психолого-педагогической поддержки, личность

Короткий адрес: https://sciup.org/147137207

IDR: 147137207 | УДК: 37.015.3-053.5 | DOI: 10.15507/1991-9468.087.021.201702.199-217

Текст научной статьи Временная трансспектива школьников подросткового возраста как психолого-педагогическая проблема

Впервые психологические закономерности переживания человеком времени были сформулированы еще И. Кантом, само же понятие временной перспективы предложил К. Левин, в концепции которого оно дополняло понятие жизненного пространства личности. Идеи К. Левина оказали значительное влияние на последующие исследования психологического времени, которые продолжаются и сегодня в различных направлениях психологии.

Подростковый возраст является одним из важнейших этапов становления личности, он наиболее психологически уязвим и труден как для самих подрост -ков, так и для их родителей и педагогов.

В современных условиях к типичным проблемам школьников подросткового возраста присоединяются проблемы, связанные с особенностями современной социальной ситуации, определяющей сложный контекст личностного развития. С одной стороны, глобализация, информатизация, свобода передвижения в физическом пространстве, тотальная погруженность во внешнюю социально-коммуникативную среду приводят к тому, что подросток оказывается перед необходимостью выстраивания собственной личностной траектории с огромным числом потенциальных выборов. С другой стороны, ощущение неопределенности, растерянности перед завтрашним днем, неясность жизненных ориентиров способствуют формированию тревожности у подростков, что негативно влияет на эффективность их обучения, воспитания, взаимодействия с людьми и развития личности в целом. Поэтому развитие временной трансспек-тивы современного школьника подросткового возраста является актуальной психолого-педагогической проблемой.

Цель исследования – разработать модель психолого-педагогической поддержки развития временной трансспек-тивы учащихся подросткового возраста на основе результатов исследования ее особенностей у подростков с разным уровнем общей тревожности.

В соответствии с поставленной целью были сформулированы следующие задачи:

-

1) провести теоретический анализ психологических и педагогических отечественных и зарубежных исследований по проблеме временной трансспективы и тревожности подростков, определить степень ее разработанности;

-

2) провести эмпирическое исследование временной трансспективы: выявить особенности временной трансспективы подростков и установить ее взаимосвязь с уровнем общей тревожности;

-

3) на основе анализа результатов проведенного исследования описать основные компоненты модели психолого-педагогической поддержки развития временной трансспективы учащихся подросткового возраста.

Обзор литературы

Активное изучение психологического времени человека, его жизненного пути началось в XX в. К трудам, зало -жившим основу для изучения психологии времени, относят работы Л. Фрэнка

(ввел термин «временная перспектива») [1] и K. Левина (предположил, что временная перспектива – это области, связанные с будущим, настоящим и прошлым, имеющие границу, структуру, глубину, определенность, эмоциональную окраску. Последняя оказывает важное опосредованное влияние на поведение челове-ка) 1 . Среди зарубежных ученых, внесших значительный вклад в теорию временной перспективы, можно отметить П. Фресса (выдвинул гипотезу об ускорении восприятия времени с возрастом)2, Ф. Зимбардо и Дж. Бойда (предложили рассматривать временную перспективу как постоянную черту личности; выделили пять основных измерений временной перспективы: позитивное и негативное прошлое, будущее, фаталистическое и гедонистическое настоящее) [2; 3] и Ж. Нюттена (в его теории ключевой конструкт – перспектива будущего, под которым он понимает пространство, где строится когнитивно переработанная мотивация человеческой деятельности)3.

В прошлом столетии в отечественной психологии эволюция научных представлений о жизненном пути человека связана с концепцией активности личности, разработанной С. Л. Рубинштейном4. Дальнейшее развитие его идей представлено в концепции личностной организации времени К. А. Абульхановой-Слав-ской5. Б. Г. Ананьев, осуществивший крупное лонгитюдное исследование личности и ее жизненного пути, соединял биологическое и социальное в аспекте биографического времени человека6. Причинно-целевая концепция психоло- гического времени личности разработана Е. И. Головахой, А. А. Кроником, в ней психологическое время трактуется как переживание личностью детерми-национных связей между основными событиями ее жизни7.

Российские исследователи для изучения целостного субъективного восприятия человеком собственного прошлого, настоящего и будущего в своих работах используют термин «временная трансспектива», предложенный В. И. Ковалевым8. Под ним автор понимает интеграцию личного прошлого и будущего в настоящем индивида. Другими словами, временная трансспек-тива – это совокупность представлений личности о своем прошлом, настоящем и будущем. Именно такого понятия мы придерживаемся в своей работе.

Исследование феномена временной трансспективы продолжается и в XXI в. Зарубежные ученые, опираясь на идеи Ф. Зимбардо, углубляют и расширяют понимание феномена психологического времени. Работы выполняются как в русле психологии личности, так и когнитивной, социальной, клинической психологии. Достаточно полный обзор этих работ представлен в книге, посвященной 80-летию со дня рождения ученого [4]. Наряду с уточнением понимания временной трансспективы, расширения ее профиля / модели строения [4–7], ученых интересует определение связи между наличием сбалансированной временной перспективы и субъективным благополучием [8; 9], осмысленностью жизни [4; 10], мотивацией [4; 11], эмоциональным состоянием [12; 13], возрастом / возрастной динамикой [14; 15]. Интерес ученых сегодня прикован и к кросскультурным различиям временной трансспективы представителей разных стран и культур [16; 17]. Продолжаются работы по применению полученных знаний о временной перспективе в клинической практике и в терапевтических целях [18].

В отечественных работах сегодня предпринимается попытка не только дать анализ современного состояния проблемы временной трансспективы личности [19], но и определить ее особенности и структуру с учетом возраста личности9 [20]. Содержание временной трансспективы исследуется в связи с особым статусом школьников (сироты, дети, находящиеся в интернате и т. д.)10; этапами личностного становления (образа «Я»11, интенсивного формирования профессиональной идентичности [21]); ситуациями профессиональной коммуникации [22]; учебной деятельностью12; девиантным поведением [23].

В то же время в изучении временной трансспективы остается недостаточно разработанным педагогический и возрастной аспект, в частности, развитие временной трансспективы человека в переходные возрастные периоды, одним из которых является подростковый.

Для нашего исследования принци-пиально важно положение о том, что у человека уровень реалистичности перспективы будущего является базовым условием его позитивного влияния на свое текущее13 [24; 25]. Наличие протяженной и содержательно насыщенной временной перспективы - важная со -ставляющая психологического здоровья человека [26].

А. М. Прихожан отмечает, что сложные, нестабильные периоды жизни общества отражаются на формировании тревожности, в первую очередь, детей и подростков14. О неослабевающем внимании ученых к феномену тревожности свидетельствуют многочисленные исследования, выполненные в русле разных теоретических позиций: психоанализа, теории социального научения, экзистенциальной психологии, теории деятельности [27–33]. Особый интерес для нас представляют работы И. В. Дубровиной и Ю. В. Клепач, в которых исследовалось влияние тревожности на отношение к будущему у старшеклассников15.

Ю. А. Зайцев, проведя анализ понятий «тревога» и «тревожность», отмечает, что тревожность рассматривается психологами и как состояние, и как свойство личности. Кроме того, многие исследователи употребляют такие дихотомические конструкты, как «состояние / черта; общая / частная (ситуативная); личностная / реактивная»16. В нашей работе тревожность будем рассматривать в качестве устойчивого личностного образования.

Современные данные свидетель -ствуют о росте количества тревожных детей и подростков. Так, в эмпирическом исследовании Т. В. Шрейбер, проведенном на выборке 200 учащихся старших классов образовательных учреждений Удмуртской Республики, с помощью психодиагностических методик и процедур математической статистики было установлено, что 1/3 из общей выборки составляют высокотревожные учащиеся. Было показано, что при высокой тревожности, сопровождающейся эмоциональной неустойчивостью, затрудняется процесс адекватного и быстрого реагирования на ситуацию, с другой стороны, отмечается выраженная потребность к планированию. Не каждый план может быть реализован либо принят к реализации личностью. Неуверенность в себе, слабая развитость регуляторных свойств мешают высокотревожным учащимся воплощать свои планы в жизнь. Поэтому и педагогам, и психологам важно знать представления о времени, отношения к прошлому, настоящему, будущему молодых людей, понимать специфические характеристики (возрастные особенности) временной трансспективы в подростковом возрасте, ее взаимосвязи с тревожностью. Эти знания необходимы педагогам для организации квалифицированной социально-педагогической поддержки подростков в решении ими жизненно важных проблем и преодолении трудных ситуаций [34].

Материалы и методы

Для изучения особенностей временной трансспективы подростков с разным уровнем общей тревожности были использованы теоретические (обзорноаналитический метод, включающий теоретический анализ монографий, диссертационных исследований, статей и других научных публикаций по проблеме исследования) и эмпирический (психодиагностический) методы. В экс- периментальной части работы применялся следующий комплекс методик: шкала личностной тревожности для учащихся 10–16 лет (форма Б – для учащихся 13–16 лет) А. М. Прихожан; методика исследования тревожности Спилбергера - Ханина; методика диагностики отношения к прошлому, настоящему и будущему А. М. Прихожан17.

Обработка полученных данных осуществлялась с помощью методов математической статистики: U -критерия Манна - Уитни, позволяющего оце-нивать различия между двумя малыми выборками по уровню какого-либо количественно измеренного признака; коэффициента ранговой корреляции Ч. Спирмена, выявляющего степень согласованности изменений двух параметров; ф -критерия углового преобразования Фишера, предназначенного для сопоставления двух выборок по частоте встречаемости интересующего исследователя эффекта. Данные были подвергнуты математической обработке в статистической программе IBM SPSS.

В эмпирическом исследовании приняли участие 50 подростков (15–16 лет) из общеобразовательных школ г. Ижевска Удмуртской Республики, из них 24 юноши и 26 девушек. Исследование проводилось на добровольной основе и являлось анонимным.

Результаты исследования

На первом этапе исследования подростки были разделены на группы по уровню тревожности. За основу деления был взят показатель общей тревожности, который является интегративным и включает в себя несколько видов тревожности (самооценочную, межличностную, магическую, школьную). В результате были выделены 3 группы подростков с разным уровнем тревожности: высоким (12 чел.), средним (23 чел.), низким (15 чел.). Далее в исследовании участвовали под- ростки только из групп, полярных по уровню тревожности (высоким и низким).

Для подростков с низким уровнем общей тревожности характерны позитивное эмоциональное состояние, включенность в жизнь школы. Подростки с высоким уровнем тревожности склонны к постоянному ожиданию неприятностей и не могут прекратить волноваться о жизни, деньгах, семье и учебе. Тревога у них часто беспочвенна или выходит за рамки ситуации. Постоянное присутствие тревоги, страхов и боязни оказывает негативное влияние на выполнение повседневных обязанностей, в том числе школьных, а также на социальную активность и взаимодействие.

Сравнительный анализ, проведенный с помощью U -критерия Манна - Уитни, позволил выявить статистически значимые отличия между показателями временной трансспективы у подростков с высоким и низким уровнем тревожности. Так, у группы подростков с высоким уровнем тревожности показатель временной трансспективы значимо выше ( Uэмп = 11,5; p ≤ 0,001), чем у группы с низким уровнем тревожности. Отличие временной перспективы у подростков двух групп заключается в том, что подростки с низким уровнем тревожности обладают довольно реалистичным и одновременно оптимистичным представлением о прошлом, настоящем и будущем, т. е. имеют целостную временную транс-спективу. Подростки с высоким уровнем тревожности противоречиво относятся к прошлому, настоящему и будущему. Их временная трансспектива характеризуется несогласованностью и негативным отношением к прошлому, настоящему и будущему, отсутствием целостности.

На втором этапе исследования был проведен качественный анализ высказываний подростков с высоким и низким уровнями общей тревожности по методике А. М. Прихожан «Диагностика отношения к прошлому, настоящему и будущему». Отметим, что эта методика проективного типа и включает в себя 16 пунктов, ответы на которые оцениваются по 5-балльной шкале – от +2 до –2 баллов. Пункты представляют собой неоконченные предложения, например: «В будущем я мечтаю…», «Помню тот день, когда…», «Будущее кажется мне…». Если ответ выражает содержательно наполненные, отражающие собственную активность, позитивные представления, связанные с будущим или прошлым, он оценивается в +2 балла; ответы, характеризующиеся ярко выраженными негативными представлениями активного характера, оцениваются в –2 балла. Анализ временной трансспек-тивы может быть осуществлен как по пунктам в целом (алгебраическая сумма баллов), так и по качественной характеристике ответов подростка.

Результаты анализа полученных данных показали, что у подростков с низким уровнем тревожности оптимистичный взгляд на свое прошлое, они более позитивно относятся к мечтам (у кого-то они сбылись или скоро исполнятся), их воспоминания носят активный позитивный характер («читала сказки», «много рисовала», «хотел стать…»). У подростков с высоким уровнем тревожности по отношению к прошлому больше негативных воспоминаний, связанных со смертью («чуть не умерла», «чуть не утонул», «чуть не съела собака»); они чаще пессимистично относятся к своим детским мечтам («не сбудется», «не имеет значения», «мечты не всегда сбываются»).

У подростков с низким уровнем тревожности более позитивный взгляд на настоящее («стал уверенным в себе», «стал адекватно смотреть на вещи»), чем у подростков с высоким уровнем тревожности («стал равнодушным», «стало хуже, чем было в детстве»). Представления первых направлены на более отдаленное будущее («поступить в вуз», «написать книгу», «стать врачом / бизнесменом / писателем», «отправиться в другую страну»). В построении своего будущего они полагаются на себя, свой труд, свои усилия, способности, тогда как подростки с высокой тревожностью чаще надеются на удачу, успех и окружающих (друзей, семью).

У подростков с высоким уровнем тревожности позитивных высказываний меньше, они более упрощенные, т. е. направлены на близкое будущее («сдать экзамены», «окончить школу», «получить подарки», «хорошо провести лето»). Эти высказывания о будущем носят неопределенный характер («не знаю, чего ожидать», «ничего не приходит на ум», «не думаю о нем»).

В образе будущего подростков с высоким уровнем тревожности, по сравнению с низкотревожными подростками, учебная деятельность менее представлена, они обнаруживают меньшую готовность продолжать учиться или совмещать учебу и работу во взрослой жизни.

Далее нами было определено количество положительных, нейтральных и негативных высказываний о прошлом, настоящем и будущем в каждой из двух групп подростков, различающихся по уровню тревожности. Используя эти данные, была проведена статистическая обработка с применением φ -критерия углового преобразования Фишера, что позволило сделать выводы о существовании следующих статистически значимых различий в отношении к прошлому, настоящему и будущему у подростков с высоким и низким уровнем тревожности:

– продолжение предложения «Надеюсь на…» в позитивном контексте ( φ = 2,703; p ≤ 0,05). У подростков с низким уровнем тревожности позитивных высказываний больше, чем у подростков с высоким уровнем тревожности;

– продолжение предложения «Не люблю вспоминать…» в нейтральном контексте ( φ = 2,378; p ≤ 0,05). В группе подростков с низким уровнем тревожности нейтральных высказываний больше, чем в группе с высоким уровнем тревожности;

– продолжение предложения «Не люблю вспоминать…» в негативном контексте ( φ = 2,375; p ≤ 0,05). В группе с высоким уровнем тревожности негативных высказываний больше, чем в группе с низким уровнем тревожности;

– продолжение предложения «Когда я был маленький…» в негативном контексте ( φ = 2,599; p ≤ 0,05). В группе подростков с высоким уровнем тревожности негативных высказываний больше, чем в группе с низким уровнем тревожности.

Напомним, что в методике А. М. Прихожан определяется уровень отношения респондента к своему прошлому, настоящему и будущему как единому, целостному пути развития. Автор методики предлагает следующую характеристику уровней: I уровень – предельно оптимистичное представление о своем прошлом и будущем, он может иметь как инфантильный, так и компенсаторно-защитный характер; II уровень – достаточно реалистичное и вместе с тем оптимистичное представление о прошлом и будущем, согласованность представлений, он соответствует социально-психологическому нормативу; III уровень – противоречивое отношение к прошлому, настоящему и будущему, как правило, характеризует несогласованность, разрыв между ними; IV уровень – отрицательное отношение к прошлому и будущему; V уровень – крайне отрицательное отношение к прошлому и будущему, группа риска18.

Временная трансспектива высокотревожных и низкотревожных подростков характеризуется разными уровнями. У группы подростков с низкой тревожностью показатель временной транс-спективы ниже (среднее значение уровня равно 2,0), чем у группы подростков с высоким уровнем тревожности (среднее значение уровня – 3,5). Таким образом, низкий уровень временной перспективы свидетельствует о более оптимистичном и согласованном представлении испытуемых о своем прошлом и будущем.

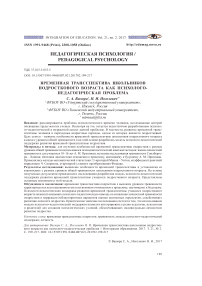

На третьем этапе исследования был проведен корреляционный анализ по критерию Спирмена ( rs ), который позволил выявить связи между показателями тревожности и временной трансспективы в группах выскотревожных и низкотревожных подростков. В группе подростков с низким уровнем тревожности установлены положительные связи между временной трансспективой и личностной, общей, самооценочной и межличностной тревожностью (рис. 1).

Р и с. 1. Схема взаимосвязей показателей тревожности и временной трансспективы у подростков с низким уровнем тревожности ( n = 15; p ≤ 0,05)

F i g. 1. Correlation between anxiety parameters and time perspective for teenagers with low level of anxiety ( n = 15; p ≤ 0,05)

Установленные корреляции свидетельствуют, что временная трансспек-тива нетревожных подростков, характеризующаяся как целостная и представляющая довольно реалистичный и одновременно оптимистичный взгляд на прошлое, настоящее и будущее, положительно связана с:

-

- личностной тревожностью. Это значит, что у подростков данной группы не выражена такая устойчивая личностная характеристика, как тревожность. Заметим, что умеренный уровень тревожности – это естественная особенность активной личности. Это состояние не только является вполне нормальным, но и играет свою положительную роль, поскольку выступает своеобразным моби-лизирующим механизмом, позволяющим человеку серьезно и ответственно подойти к решению возникающих проблем;

-

- общей, самооценочной и межличностной тревожностями. Для таких учащихся обучение и посещение школы – достаточно позитивные занятия / события.

На фоне своих сверстников они считают себя довольно привлекательными и способными. Проверка и оценка знаний, общение и взаимодействие с учителями и сверстниками воспринимается ими как возможность показать свои знания, умения, способности, проявить себя. Конечно, такие учащиеся тоже испытывают определенный уровень эмоционального напряжения, которое, в соответствии с теорией эмоционального напряжения Г. И. Косицкого, характеризуется как положительное эмоциональное состояние, сопровождающееся обостренным вниманием, мобилизацией, активностью, повышением работоспособности. Функциональные возможности организма при этом повышаются19.

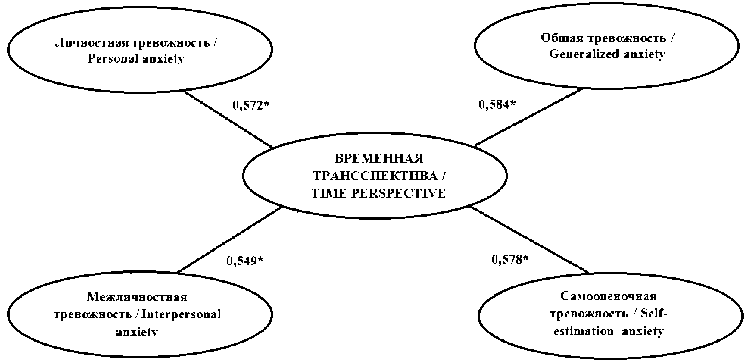

В группе подростков с высоким уровнем тревожности временная трансспектива положительно взаимосвязана с ситуативной, личностной, общей, самооценочной, межличностной и школьной тревожностями. Корреляционные связи данной группы наглядно представлены на рисунке 2.

Р и с. 2. Схема взаимосвязей показателей тревожности и временной трансспективы у подростков с высоким уровнем тревожности ( n = 12; p ≤ 0,05)

F i g. 2. Correlation between anxiety parameters and time perspective for teenagers with high level of anxiety ( n = 12; p ≤ 0,05)

Эти корреляции свидетельствуют о том, что временная трансспектива высоко тревожных подростков (представляющая собой противоречивое отношение к прошлому, настоящему и будущему, что выражается в негативном отношении, несогласованности и разрыве между ними) положительно связана с:

-

- личностной тревожностью, т. е. склонностью воспринимать широкий круг субъективно значимых ситуаций как угрожающих и реагировать на них состоянием сильной тревоги, беспокойства. Это устойчивая, базовая черта личности. Постоянное ожидание различных неудач оказывает отрицательное влияние на формирование и развитие других личностных свойств и особенностей подростка;

-

- ситуативной тревожностью. Она характеризует интенсивность переживаний, которые возникают у человека в настоящий момент времени. Эта тревожность проявляется повышенным состоянием беспокойства, напряжения, может вызывать нарушение внимания, снижение работоспособности, повышенную утомляемость ученика;

-

- общей, самооценочной, межличностной и школьной тревожностями, которые связаны с различными формами включения подростка в жизнь школы и проявляются как ожидание неприятностей, опасности при ее посещении. Любые учебные ситуации, по мнению таких учащихся, чаще всего представляют угрозу. Подростки недовольны своей внешностью, считают себя по сравнению с одноклассниками менее способными. В ситуациях общения и взаимодействия со сверстниками и учителями они испытывают дискомфорт и напряжение.

Обсуждение и заключения

Установленные в проведенном исследовании особенности временной трансспективы подростков с разным уровнем общей тревожности послужили основой для разработки модели психолого-педагогической поддержки развития временной трансспективы учащихся подросткового возраста (четвертый этап исследования). Прежде чем содержательно представить модель, раскроем сущность и наше понимание психолого-педагогической поддержки.

В широком смысле «поддержка» означает «помощь, содействие»20, «то, что поддерживает, служит опорой че-му-либо»21, «предоставление того, что другому необходимо»22. Таким образом, поддержку можно рассматривать как деятельность по оказанию помощи.

Применительно к педагогике понятие «поддержка» было введено О. С. Газма-ном23. В дальнейшем концепция педагогической поддержки ребенка в образовании, предложенная ученым, получила развитие в трудах его учеников и коллег. Педагогическая поддержка, по О. С. Газману, - это «деятельность, направленная на оказание превентивной и оперативной помощи детям в решении их индивидуальных проблем»24. Эту деятельность осуществляют педагоги в общеобразовательных учреждениях. Автор подчеркивал, что специфическая задача педагогической поддержки заключается в помощи «растущему человеку в образовании себя, в работе с самим собой, то есть в самоопределении и самореа-лизации»25. Учеными отмечается, что в настоящее время в педагогической науке нет однозначного понимания педагогической поддержки. Педагогическая поддержка рассматривается как технология образования; метод и форма воспитания; превентивная и оперативная помощь детям (подросткам) в решении их индивидуальных проблем; деятельность профессиональных педагогов и психологов; позиция педагога; содействие ребенку в его развитии [35; 36].

Аналогичная ситуация относительно понимания сущности педагогической поддержки и у ученых ряда стран. В Голландии она рассматривается как система психолого-педагогической помощи и поддержки ребенка в образовании и в выборе профессионального пути; в Англии – как помощь в ситуации выбора, опекунство, пасторская забота, курс личностного и социального образования, деятельность, направленная на социальное и индивидуальное развитие личности, профориентирование, информирование о возможном изучении предметов, помощь в их выборе, забота, поддержка; в Израиле – как помощь и содействие личности в ее позитивных изменениях; в США – как школьное консультирование, психолого-педагогическая консультативная служба в системе образования, превентивная (предупредительная) работа, деятельность специалистов в работе с проблемами, которые уже возникли и существуют у детей [37–41].

Таким образом, можно выделить общее в понимании сущности данного термина. Во-первых, это деятельность профессиональных педагогов, психологов, осуществляемая в образовательных учреждениях. Во-вторых, это помощь, поддержка ребенка, попавшего в непростую жизненную ситуацию. В-третьих, направленность на личностное развитие, содействие формированию личности ребенка (подростка), пробуждение его активности. Как следствие, он становится способным самостоятельно, ответственно и успешно решать собственные проблемы, эффективно взаимодействовать в социуме и в целом быть конкурентоспособным в современном мире. В нашей работе мы придерживаемся подхода Т. В. Макеевой, которая определяет педагогическую поддержку как

«систему педагогической деятельности, раскрывающую индивидуальный потенциал человека, включающую помощь ученикам, учителям, родителям в преодолении социальных, психологических, личностных трудностей» [42].

Исходя из цели данного исследования, обратимся к анализу понятий двух разновидностей педагогической поддержки: социально-педагогической и психолого-педагогической.

Социально-психологическая поддержка рассматривается учеными, занимающимися проблемами детства, с двух позиций. Первая делает акцент на социальной защите ребенка со стороны государства и общества. Это подразумевает выявление, определение и разрешение проблем ребенка в ситуации нарушения его прав и позволяет защитить и реализовать его права на полноценное развитие и образование. В этом случае социально-педагогическая поддержка понимается как помощь государства в защите и соблюдении прав детей (в первую очередь тех, кто оказался в сложной жизненной ситуации). Вторая позиция акцентирует внимание на влиянии социального окружения на формирование и развитие ребенка, на его социализацию, интеграцию в систему социальных отношений. В этом случае социально-педагогическая поддержка трактуется как обусловленная социальным заказом общества система социально-педагогической деятельности, реализуемая в сфере обучения, творчества, досуга, общения, здоровья, основная задача которой – развитие индивидуальности и субъектности ребенка, раскрытие его личностного потенциала.

Целью психолого-педагогической поддержки является создание условий для формирования, развития личности либо корректировки индивидуально-личностного развития. Организация социальной ситуации развития предполагает создание атмосферы физической и психологической безопасности учащихся, обеспечение их интересов. Психолого-педагогическая поддержка включает в себя взаимодействие педа- гогов, психологов, родителей, учащихся. Она представляет собой последовательное совместное решение проблем, возникающих у детей на данном возрастном этапе их развития (Е. С. Ермачкова, Ф. И. Кевля, О. А. Рожкова, И. В. Стар-шинина, В. С. Торохтий).

В данном исследовании под психолого-педагогической поддержкой понимается деятельность, интегрирующая усилия участников образовательного процесса (педагогов, психологов и родителей), направленная на создание психологических условий, обеспечивающих индивидуально-личностное развитие ребенка (подростка), готового и способного к принятию самостоятельных и осознанных решений собственных жизненных проблемных ситуаций.

Вышеуказанное позволило создать модель психолого-педагогической поддержки развития временной трансспек-тивы учащихся подросткового возраста в образовательной организации.

Охарактеризуем основные компоненты этой модели.

-

1. Цель: содействие развитию личности подростка, способной формировать целостную временную трансспективу.

-

2. Условия:

– учет специфики возрастного психофизического развития подростков;

– обеспечение необходимого уровня профессиональной подготовки специалистов, осуществляющих психолого-педагогическую поддержку подростков;

– согласие учащегося на психолого-педагогическую поддержку;

– осуществление деятельности педагогов на основе личностно-ориентированного подхода;

– построение отношений между всеми участниками педагогического процесса на основе сотрудничества, уважения и доверия;

– ориентация на самостоятельное определение подростком своей индивидуальной жизненной стратегии, а также в решении собственных проблем.

-

3. Направления психолого-педагогической поддержки:

– индивидуальное (психолого-педагогическая работа непосредственно с подростком);

– групповое (психолого-педагогическая работа с определенными группами подростков, в частности, с подростками с высоким уровнем тревожности);

– системное (цель – коррекция временной трансспективы; может реализовываться посредством индивидуальной или групповой работы).

-

4. Основные методы – диагностика, психологическое просвещение, индивидуальное консультирование, коррекция, групповая работа (тренинги, ролевые игры, упражнения и др.). Например, в упражнении «Галактика моей жизни» каждый участник тренинга на отдельном листе бумаги рисует галактику своей жизни с имеющимися звездами и планетами. Взяв на себя роль астронома, подростки могут рассказать о планетах своей жизненной галактики (цель – посмотреть на свою жизнь со стороны и одновременно изнутри). В упражнении «Что было главным в жизни?» участники тренинга разбиваются на пары, по очереди берут друг у друга интервью на вышеназванную тему. При этом нужно представить, что тот, кого интервьюируют, – человек пожилого возраста, репортер хочет изучить его жизненные достижения и свершения.

-

5. Этапы реализации психолого-педагогической поддержки:

Задачи психолого-педагогической поддержки:

– содействие созданию условий физического, психического социального благополучия подростка в образовательной среде школы;

– содействие в формировании психолого-педагогической компетентности участников образовательного процесса;

– содействие в прояснении и выстраивании временной перспективы у школьников подросткового возраста;

– создание условий для формирования и поддержки адекватной позитивной самооценки подростка;

– оказание помощи в снижении уровня тревожности у высокотревожных подростков.

-

1) диагностический: определяются уровень временной трансспективы и личностные особенности подростков, а также уровень развития психолого-педагогической компетентности учителей и родителей;

-

2) организационный: предполагает проектирование и организацию совместных и индивидуальных действий педагогов, психологов, родителей, подростков;

-

3) деятельностный: реализуются программы по психолого-педагогической поддержке, разработанные и принятые всеми участниками на организационном этапе;

-

4) рефлексивный: включает повторную диагностику, обсуждение полученных результатов и дальнейшую работу по поддержанию личностного развития и жизненного самоопределения подростков.

-

6. Критерии эффективности:

-

– сформированность психолого-педагогической компетентности участников образовательного процесса на среднем и выше уровнях;

-

– создание условий физического, психического, социального благополучия подростка в образовательной среде школы;

-

– временная трансспектива подростков диагностируется как целостная и согласованная;

-

– самооценка подростков характеризуется как адекватная и позитивная;

-

– снижение уровня тревожности у высокотревожных подростков (тревожность на низком или среднем уровнях);

-

– осознание подростками собственного социального опыта, благодаря чему у них формируются самостоятельность и ответственность как в отношении преодоления возникающих жизненных проблем, так и в отношении собственных жизненных планов и их реализации.

-

7. Субъектами психолого-педагогической поддержки являются администрация и педагоги школы (классные руководители, учителя-предметники, педагог-психолог, социальный педагог), родители, подростки. Общее руководство и контроль по реализации модели психолого-педагогической поддержки развития временной трансспективы учащихся подросткового возраста осуществляет администрация школы.

Таким образом, результаты проведенного исследования позволяют сделать следующие выводы.

-

1. Временная трансспектива подростков взаимосвязана с тревожностью. Чем более оптимистичное и согласованное представление школьники подросткового возраста имеют о своем прошлом, настоящем и будущем, тем меньше у них выражена личностная тревожность, а также отдельные виды тревожности, обусловленные учебной деятельностью.

-

2. В группах подростков с высоким и низким уровнем тревожности выявлены общие взаимосвязи временной трансспективы с личностной, общей, самооценочной, межличностной тревожностью. В группе подростков с высоким уровнем тревожности к вышеуказанным корреляционным связям добавляются еще взаимосвязи с ситуативной и школьной тревожностью.

-

3. Временная трансспектива подростков с низким уровнем тревожности отличается от временной трансспективы подростков с высоким уровнем тревожности. Подростки с низким уровнем тревожности имеют довольно реалистичное и одновременно оптимистичное представление о прошлом, настоящем и будущем, т. е. им свойственна целостная временная трансспектива. Подросткам с высоким уровнем тревожности

-

4. Существуют качественные различия в высказываниях подростков с низким и высоким уровнем тревожности по отношению к прошлому, настоящему и будущему. У подростков с низкой тревожностью оптимистичный взгляд на свое прошлое, настоящее и будущее, их высказывания, связанные с личностным временем, носят активный позитивный характер. Подростки с низкой тревожностью в построении своего будущего полагаются на себя, свой труд, свои усилия, способности, у них есть четкое представление о своем будущем, которое, по их мнению, будет интересным, увлекательным, светлым, счастливым; они ставят перед собой конкретные цели. Установленные негативные тенденции в представлениях о прошлом, настоящем и будущем у высокотревожных подростков можно интерпретировать как проявления своеобразного искаженного развития их личности, имеющей установку на пассивность, на «неуспеш-ность» в жизни, и потому требующей своевременной психолого-педагогической коррекции.

-

5. Разработанная на основе проведенного научного исследования модель психолого-педагогической поддержки развития временной трансспективы учащихся поможет не только понять «пси-

- хологическое настоящее» подростков, определить группу школьников, нуждающихся в психолого-педагогической помощи по коррекции неблагоприятных вариантов оценки жизненных перспектив, но и создать условия для личностного роста и саморазвития учащихся.

свойственно противоречивое отношение к прошлому, настоящему и будущему, разрывом между ними. Их временная трансспектива характеризуется несогласованностью и негативным отношением к прошлому, настоящему и будущему.

По отношению к прошлому, настоящему и будущему у подростков с высокой тревожностью больше негативных представлений, они часто пессимистично относятся к своим детским мечтам, надеются на удачу, успех и окружающих (друзей, семью), а не на свои силы. Относительно будущего у подростков с высоким уровнем тревожности позитивных высказываний меньше, чем у менее тревожных подростков. Высказывания более поверхностны, упрощены, направлены на близкое будущее (сдать экзамены, окончить школу, получить подарки, хорошо провести лето). Будущее воспринимается ими как смутное, неясное. Данные тенденции могут способствовать развитию дезадаптированных форм поведения во взрослой жизни.

Результаты исследования могут быть использованы в системе школьного образования как педагогами, так и психологами, занимающимися проблемами тревожных подростков. Полученные данные особенностей временной трансспективы школьников с разным уровнем тревожности, являющиеся новыми, а именно: противоречивое отношение к прошлому, настоящему и будущему, взаимосвязь с ситуативной и школьной тревожностью, а также разработанная модель развития временной трансспективы тревожных школьников – могут быть включены в программы профессиональной подготовки педагогов и психологов системы образования.

СПИСОК

ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Поступила 13.02.2017; принята к публикации 27.03.2017; опубликована онлайн 30.06.2017.

Об авторах :

Васюра Светлана Александровна, доцент кафедры общей психологии ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет» (426034, г. Ижевск, ул. Университетская, д. 1, корп. 6), кандидат психологических наук, ORCID: ,

Иоголевич Наталья Ивановна, профессор кафедры гуманитарных и социальных наук ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет» (625000, г. Тюмень, ул. Володарского, д. 2), доктор психологических наук, ORCID: ,

Заявленный вклад авторов :

Васюра Светлана Александровна - инициация исследования; сбор и обработка материалов; подготовка начального проекта текста статьи; написание текста; осуществление критического анализа и доработка текста.

Иоголевич Наталья Ивановна – поиск аналитических материалов в отечественных и зарубежных источниках; формализованный анализ данных; написание текста; проведение критического анализа материалов и формулирование выводов.

Все авторы прочитали и одобрили окончательный вариант рукописи.

Список литературы Временная трансспектива школьников подросткового возраста как психолого-педагогическая проблема

- Frank L. K. Time perspectives//Journal of Social Philosophy. 1939. Vol. 4. Pp. 293-312.

- Zimbardo P. G., Boyd J. N. Putting time in perspective: A valid, reliable individual-differences metric//Journal of Personality and Social Psychology. 1999. Vol. 77, no. 6. Pp. 1271-1288.

- Boyd J. N., Zimbardo P. G. Time perspective, health, and risk taking//Understanding Behavior in the Context of Time: Theory, Research, and Applications/A. Strathman, J. Joireman (eds.). Erlbaum: Mahwah, 2005. Pp. 85-107.

- Stolarski M., Fieulaine N., van Beek W. Time perspective theory; review, research, and application: essays in honor of Philip G. Zimbardo. Springer International Publishing, 2015. 551 p. URL: http://www. springer.com/us/book/9783319073675#aboutBook (дата обращения: 15.12.2016).

- A global look at time: A 24-Country study of the equivalence of the Zimbardo time perspective Inventory/A. Sircova //Sage Open. 2014. Vol. 4, no. 1. Pp. 1-12 DOI: 10.1177/2158244013515686

- Webster J. D. A new measure of time perspective: initial psychometric findings for the balanced time perspective scale (BTPS)//Canadian Journal of Behavioural Science/Revue Canadienne des Sciences du Comportement. 2011. Vol. 43. Pp. 111-118 DOI: 10.1037/a0022801

- Zhang J., Howell R., Stolarski M. Comparing three methods to measure a balanced time perspective: The relationship between a balanced time perspective and subjective wellbeing//Journal of Happiness Studies. 2013. Vol. 14, no. 1. Pp. 169-184 DOI: 10.1007/s10902-012-9322-x

- Question of balance: time perspective and well-being in British and Russian samples/I. Boniwell //Journal of Positive Psychology. 2010. No. 5. P. 24-40 DOI: 10.1080/17439760903271181

- Mind the balance, be contented: Balanced time perspective mediates the relationship between mindfulness and life satisfaction/M. Stolarski //Personality and Individual Differences. 2016. Vol. 93. Pp. 27-31 DOI: 10.1016/j.paid.2015.09.039

- Salikhova N. R. Correlation of meaningfulness of life to psychological time in personality//Asian Social Science. 2014. Vol. 10, no. 19. Pp. 291-295 DOI: 10.5539/ass.v10n19p291

- Carstensen L. L. The influence of a sense of time on human development//Science. 2006. Vol. 312, issue 5782. Pp. 1913-1915 DOI: 10.1126/science.1127488

- Demeyer I., De RaedtR. The effect of future time perspective manipulation on affect and attentional bias//Cognitive Therapy and Research. 2014. Vol. 38, issue 3. Pp. 302-312. 9584-6 DOI: 10.1007/s10608-013-

- Gruhn D., Sharifian N., Chu Q. The limits of a limited future time perspective in explaining age differences in emotional functioning//Psychology and Aging. 2016. Vol. 31 (6). Pp. 583-593 DOI: 10.1037/pag0000060

- Cate R. A., John O. P. Testing models of the structure and development of future time perspective: Maintaining a focus on opportunities in middle age//Psychology and Aging. 2007. Vol. 22. Pp. 186-201 DOI: 10.1037/0882-7974.22.1.186

- Soldatov D. V., Zhiltsova O. N. Role of temporal transspective in personality formation of adolescents without parental support//European researcher. Ser. A. 2014. No. 10-2 (85). Pp. 1874-1880. DOI: 10.13187/er.2014.85.1874

- Apostolidis T., Fieulaine N. French validation of the Zimbardo time perspective inventory//European Review of Applied Psychology. 2004. Vol. 54. Pp. 207-217 DOI: 10.1016/j.erap.2004.03.001

- The Relationship between the Zimbardo time perspective inventory (ZTPI) and the Hofstede-Dimensions: preliminary empirical evidence from Germany, Morocco and China/A. Unger //Open Journal of Social Sciences. 2014. No. 2. Pp. 100-105 DOI: 10.4236/jss.2014.25020

- Zimbardo P. G., Sword R. M., Sword R. K. M. The time cure: overcoming PTSD with the new psychology of time perspective therapy. San Francisco: Jossey-Bass, 2012. 256 p. URL: https://ru.scribd. com/book/108998122/The-Time-Cure-Overcoming-PTSD-with-the-New-Psychology-of-Time-Perspective-Therapy (дата обращения: 15.12.2016).

- Квасова О. Г. К современному состоянию проблемы временной перспективы личности//Историческая и социально-образовательная мысль. 2012. № 5 (15). С. 137-141. URL: http://www.hist-edu. ru/hist/article/view/1012 (дата обращения: 15.12.2016).

- Ральникова И. А. Временная проблематика в психологии: трансспективный анализ//Известия Алтайского государственного университета. 2014. № 2-2 (82). С. 61-66. DOI: 10.14258/izvasu(2014)2.2-10

- Лебедева Е. В., Сурнина О. Е. Особенности временной компетентности студентов с различным статусом профессиональной идентичности //Психологическая наука и образование psyedu.ru. 2014. Vol. 6, no. 2. URL: http://psyedu.ru/journal/2014/2/Lebedeva_Surnina.phtml (дата обращения: 15.12.2016).

- Кузьмина О. В., Васюра С. А. Временная компетентность личности в разных ситуациях коммуникации//В мире научных открытий. 2013. № 11.12 (47). С. 206-225. URL: http://elibrary.ru/item. asp?id=21251700 (дата обращения: 15.12.2016).

- Деревянко Ю. П., Локтева А. В. Временная транспектива и жизненные ценности подростков с аутодеструктивным поведением (на примере алкогольного поведения)//Научные ведомости Белгородского государственного университета. Сер.: Гуманитарные науки. 2016. № 14 (235). Вып. 4. С. 123-130. URL: http://elibrary.ru/item.asp?id=26476211 (дата обращения: 15.12.2016).

- Nuttin J. Time perspectives in human motivation and learning//Acta psychologica. 1977. No. 23. Pp. 60-84.

- Nuttin J. Le fonctionnement de la motivation humaine//L'Orientation Scolaire et Professionnelle. 1985. No. 14 (2). Pp. 91-103.

- Толстых Н. Н. Время думать о будущем//Мир психологии. 2013. № 2. С. 96-107.

- Cullen R. School-based intervention for adolescent anxiety//New Zealand Journal of Teachers' Work. 2013. Vol. 10, issue 1. Pp. 104-124. URL: http://www.teacherswork.ac.nz/journal/volume10_issue1/cullen.pdf (дата обращения: 15.12.2016).

- School based intervention programs and shared care collaborative models targeting the prevention of or early intervention in child and adolescent mental health problems: an Evidence Check rapid review brokered by the Sax Institute, for the NSW Ministy of Health/H. Christensen . 2011. URL: http://www.saxinstitute.org.au (дата обращения: 15.12.2016).

- Макшанцева Л. В., Луцкова Е. А. Определение взаимосвязи уровня тревожности и адаптивности подростков//Системная психология и социология. 2014. № 12. C. 74-81. URL: http://systempsychology. ru/journal/2014-12/236-makshanceva-lv-luckova-ea-opredelenie-vzaimosvyazi-urovnya-trevozhnosti-i-adaptivnosti-podrostkov.html (дата обращения: 15.12.2016).

- A study on Korean University ttudents' depression and anxiety/J. H. Choi //Indian Journal of Science and Technology. 2015. Vol. 8 (S8). Pp. 1-9 DOI: 10.17485/ijst/2015/v8iS8/74705

- Kostyunina N. Y., Drozdikova-Zaripova A. R. Adolescents' school anxiety correction by means of mandala art therapy//International Journal of Environmental & Science Education. 2016. Vol. 11 (6). Pp. 1105-1116 DOI: 10.12973/ijese.2016.380a

- Lo P.-C., Chan S.-K. Adolescent mental health research in Macau//Open Journal of Social Sciences. 2014. No. 2. Pp. 41-51 DOI: /10.4236/jss.2014.211006

- Шрейбер Т. В. Ригидность, тревожность и экстраверсия как факторы, детерминирующие особенности саморегуляции старшеклассников//Вестник Удмуртского университета. Сер.: Философия. Психология. Педагогика. 2009. № 2. С. 74-84. URL: http://ru.vestnik.udsu.ru/archive/show/3-2009-2-6 (дата обращения: 15.12.2016).

- Шпакин Д. А. Педагогическая поддержка школьника как одно из условий его развития в поликультурной среде//Сибирский педагогический журнал. 2010. № 5. С. 192-198. URL: http://elibrary. ru/item.asp?id=18038711 (дата обращения: 15.12.2016).

- Колпакова Е. С. Контент-анализ понятия «социально-педагогическая поддержка»//Вестник Оренбургского государственного университета. 2011. Вып. № 16 (135). С. 454-456. URL: http://elibrary. ru/item.asp?id=18939404 (дата обращения: 15.12.2016).

- Psychological and pedagogical support of teenage inmates of children's village/A. M. Muhanbetzha-nova //International Journal of Environmental and Science Education. 2016. Vol. 11 (11). Pp. 4595-4609. URL: http://www.ijese.net/makale/644 (дата обращения: 15.12.2016).

- Shoshani A., Steinmetz S. Positive psychology at school: a school-based intervention to promote adolescents'. Mental health and well-being//Journal of Happiness Studies. 2014. Vol. 15, no. 6. Pp. 1289-1311 DOI: 10.1007/s10902-013-9476-1

- Комова О. В. Теоретические основы педагогического сопровождения самоорганизации школьников//Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. 2015. № 114 (10). С. 202-222. URL: http://ej.kubagro.ru/2015/10/pdf/15.pdf (дата обращения: 15.12.2016).

- Кузьмина О. В. О механизмах развития временной компетентности личности//Гуманизация образования. 2015. № 3. С. 60-68. URL: http://www.humanization.ru/wp-content/uploads/2016/03/2015_03_08. pdf (дата обращения: 15.12.2016).

- Лушникова О. Л. Социальный заказ школе//Интеграция образования. 2016. Т. 20, № 4. С. 542-556. DOI: 10.15507/1991-9468.085.020.201604.542-556

- Макеева Т. В. Концепция педагогики индивидуальности в русле оказания педагогической поддержки школьникам//Ярославский педагогический вестник. 2002. № 4 (33). С. 27-40.