Врожденная лобарная эмфизема у девушки 16 лет: клиническое наблюдение

Автор: Самсонова Мария Викторовна, Михайличенко Кирилл Юрьевич, Черняев Андрей Львович, Черняк Александр Владимирович, Тюрин Игорь Евгеньевич, Степанян Игорь Эмильевич

Журнал: Клиническая практика @clinpractice

Рубрика: Клинический случай

Статья в выпуске: 4 т.9, 2018 года.

Бесплатный доступ

Врожденная лобарная эмфизема - редкий вариант врожденных аномалий легкого, характеризуемый гиперинфляцией одной или более долей легкого, обычно диагностируемый в раннем детском возрасте. В настоящей работе представлено наблюдение врожденной лобарной эмфиземы средней доли правого легкого, протекающей практически бессимптомно, у пациентки в возрасте 16 лет..

Врожденная лобарная эмфизема, легочная гиперинфляция, дефицит перфузии, врожденная аномалия сосудов, взрослые пациенты, сongenital lobar emphysema

Короткий адрес: https://sciup.org/143166572

IDR: 143166572 | DOI: 10.17816/clinpract9480-83

Текст научной статьи Врожденная лобарная эмфизема у девушки 16 лет: клиническое наблюдение

(For citation: Samsonova MV, Mikhaylichenko KYu, Chernyayev AL, Chernyak AV, Tyurin IYe, Stepanyan IE. Congenital Lobar Emphysema in 16-Year-Old Girl: Clinical Observation. Journal of Clinical Practice. 2018;9(4):80–83. doi: –83)

ВВЕДЕНИЕ известной. В литературе описаны лишь немногочис-

Врожденная лобарная эмфизема (ВЛЭ) — редкий вариант врожденной аномалии легкого, диагностируемый у 95% пациентов в первые 6 мес после рождения или ранее. ВЛЭ чаще встречается у представителей мужского пола (соотношение М:Ж — 3:1), по частоте поражения преобладает локализация в верхней доле левого легкого. Этиологию ВЛЭ не всегда удается установить, примерно в 50% наблюдений причина развития заболевания остается не- ленные наблюдения ВЛЭ у взрослых [1–3].

Приводим собственное клиническое наблюдение.

ОПИСАНИЕ КЛИНИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ

Девушка, 16 лет, с рождения росла и развивалась нормально. В 6-месячном возрасте перенесла пневмонию, которая разрешилась после тераприии антибактериальными препаратами. В 2016 г. родители заметили изменение формы грудной клетки. В марте 2018 г. при диспансеризации на рентгено-

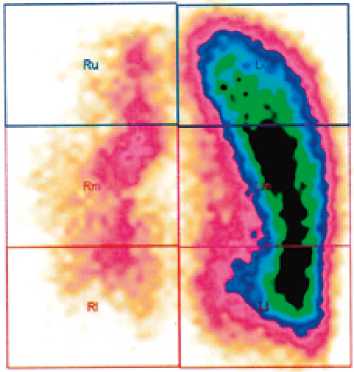

Рис. 1. Перфузионная сцинтиграфия легких: дефицит перфузии в правом легком (вид спереди)

Рис. 2. Аксиальный скан КТ ОГК гиперинфляция средней доли правого легкого, частичная компрессия нижней доли, смещение средостения влево

иническая!

оактика

Том 9 М» 4

грамме органов грудной клетки (ОГК) было обнаружено смещение средостения в левую сторону. В последующем были выполнены компьютерная томография (КТ) ОГК, радиоизотопное исследование, магнитно-резонансная томография грудной полости, по результатам которых выявлена эмфизема средней доли правого легкого, смещение средостения влево, дефицит перфузии в правом легком.

При КТ с внутривенным контрастированием от 06.04.2018 в верхней и нижней долях правого легкого были выявлены участки уплотнения легочной ткани по типу «матового стекла», фиброзные тяжи и спайки в правой плевральной полости, средняя доля находилась в состоянии гиперинфляции, средостение смещено в сторону левого легкого (рис. 1). При этом верхне- и нижнедолевые бронхи правого легкого были отечны и несколько деформированы. Левое легкое без видимой патологии. При сцинтиграфии от 05.04.2018 было обнаружено резкое снижение накопления радиофарм препарата во всех долях правого лег-

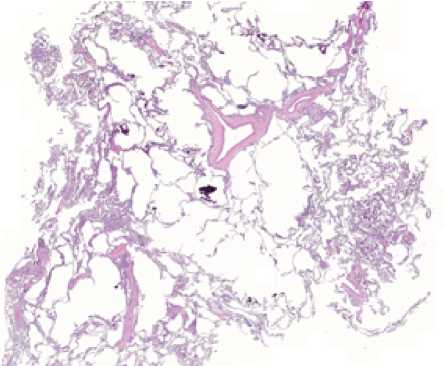

Рис.3. Гистологические признаки расширения альвео-

кого, подтверждающее дефицит перфузии (рис. 2). При бронхоскопии, выполненной 09.04.2018, выявлено, что устье правого среднедолевого бронха имеет щелевидную форму: было сделано заключение о пороке развития правого легкого. При ультразвуковом исследовании брюшной полости патологии не обнаружено.

12.04.2018 выполнена торакоскопическая резекция средней доли правого легкого. После ее удаления верхняя и нижняя доли были расправлены. В послеоперационном периоде состояние больной оставалось стабильным. На 11-е сут после операции сохранялся сброс воздуха из правой плевральной полости. Дренажи были удалены на 14-е сут после операции. В настоящее время состояние больной удовлетворительное, жалоб не предъявляет.

При гистологическом исследовании операционного материала выявлены очаговый фиброз висцеральной плевры, периваскулярные и пери-бронхиолярные лимфоидные инфильтраты, мно- жественные тонкостенные полости, в стенках отдельных полостей — очаговые лимфоидные инфильтраты, скопления пигментированных макрофагов, плоскоклеточная метаплазия эпителия субсегментарного бронха со слабовыраженной лимфоидной инфильтрацией собственной пластинки слизистой оболочки, расширение альвеолярных ходов и альвеол (рис. 3).

В предоперационном периоде исследование функции внешнего дыхания выполнено не было. Оценка функционального состояния легких была проведена через 2 мес после среднедолевой лобэктомии, результаты свидетельствовали об умеренно выраженных обструктивных нарушениях: ОФВ 1 53% от должных величин, ЖЕЛ 75%, ОЕЛ 121%, ВГО 180% — показатели гиперинфляции; ОО 264%,

ОО/ОЕЛ 53,5 — признаки воздушных ловушек; диффузионная способность легких не нарушена (85%).

На основании клинических данных, КТ ОГК, сцинтиграфического исследования и гистологических изменений был сформулирован диагноз: «Врожденная лобарная эмфизема средней доли правого легкого».

ВРОЖДЕННАЯ ЛОБАРНАЯ ЭМФИЗЕМА:ОБСУЖДЕНИЕ

Врожденная лобарная эмфизема была впервые описана в 1932 г. Ричардом Нельсоном (Richard Nelson) [3, 4]. ВЛЭ является одной из аномалий развития легких, которая характеризуется гиперинфляцией одной или нескольких долей легкого с компрессией окружающей ткани легкого и смещением средостения в контралатеральную сторону. Частота встречаемости ВЛЭ составляет 1 на 20 000–30 000 [5], у мужчин встречаетcя чаще, чем у женщин. ВЛЭ в 95% наблюдений диагностируется в первые 6 мес после рождения, у 1/3 пациентов — в течение нескольких часов после рождения. Наиболее часто имеет место поражение верхней левой доли, правой верхней доли и правой средней доли [6, 7]. В настоящем сообщении представлено наблюдение ВЛЭ с поражением средней доли правого легкого, диагностированной у девушки 16 лет.

Наиболее частой причиной развития ВЛЭ является обструкция дыхательных путей (бронхов), что обусловлено отсутствием бронхиальных хрящевых пластинок, атрезией бронха, бронхиальным стенозом, бронхомаляцией, наличием мекония и/или инородного тела, слизистыми пробками, гранулематозным воспалением в стенке бронха, аномалией сосудов, наличием тератомы. Однако в 25–50% наблюдений причина остается неизвестной. В 10% наблюдений у больных ВЛЭ наблюдается врожденная патология сердца [8, 9]. У нашей пациентки сужение среднедолевого бронха было зарегистрировано при бронхоскопии, однако не подтверждено при анализе КТ. При гистологическом исследовании мы не могли оценить состояние хрящевых пластинок бронхов, т.к. в представленном нам материале не встретилось хрящевых бронхов. Таким образом, причина развития ВЛЭ в данном наблюдении не была установлена.

Клинически ВЛЭ характеризуется одышкой, тахипноэ, цианозом, усилением работы вспомогательных дыхательных мышц, изменением конфигурации грудной клетки, кашлем, развивающимся в течение несколько дней после рождения более чем в половине наблюдений. Описано возможное развитие пневмонии или пневмотораксов [10]. В настоящем наблюдении имело место бессимптомное течение заболевания, что часто встре- чается у взрослых пациентов [1–3, 6]. Диагноз ВЛЭ устанавливают на основании клинической картины, рентгенографии/КТ ОГК и сцинтиграфии легких.

Дифференциальную диагностику следует проводить с пневмотораксом, врожденной легочной мальформацией дыхательных путей, аденоматозной мальформацией, бронхолегочной секвестрацией, бронхогенными кистами, врожденной диафрагмальной грыжей, отсутствием легочной артерии в одном из легких, синдромом Суайра–Джеймса– Маклеода (Swyer-James-Macleod syndrome), при котором имеет место гипоплазия легочной артерии в сочетании с гиперинфляцией [11]. Традиционным лечением является резекция пораженной доли [12], однако улучшение методов рентгенологической диагностики приводит к увеличению числа пациентов с бессимтомным течением болезни: в этих случаях рекомендуется консервативная терапия [13].

При гистологическом исследовании выявляются изменения, характерные для эмфиземы легкого, в виде расширения альвеолярных ходов и «обмеления» альвеол [5]: такие же изменения были выявлены при гистологическом исследовании в настоящем наблюдении.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В приведенном выше наблюдении имела место ВЛЭ, вероятнее всего, связанная с врожденной деформацией правого среднедолевого бронха, которая, однако, не была окончательно доказана, дефицитом перфузии правого легкого, обнаруженной при сцинтиграфическом исследовании. Нарушение перфузии легкого, возможно, связано с компрессией сосудов деформированным среднедолевым бронхом или с врожденной аномалией сосудов правого легкого.

В доступной нам литературе было обнаружено только четыре описания ВЛЭ у взрослых больных, протекавшей бессимптомно [1–3, 6]. Данное наблюдение было доложено и обсуждено на клиническом разборе в рамках XXVIII Национального конгресса по болезням органов дыхания.

Список литературы Врожденная лобарная эмфизема у девушки 16 лет: клиническое наблюдение

- Sadaqat M, Malic JA, Karim R. Congenital lobar emphysema in an adult. Lung India. 2011; 28(1): 67-69 DOI: 10.4103/0970-2113.76307

- Canneto B, Carreta A, Vagani A, et al. Minerva Chir. 2000; 55(5): 353-356.

- Caliskan T, Okutan O, Ciftci F. Congenital Lobar Emphysema. Evrasian J Pulmonol. 2014; 16: 50-53.

- Nelson RL. Congenital cystic disease of the lung: report of a case. J Pediatr. 1932; 1: 233-238.

- Parikh DH, Crabbe DC, Auldist AW, Rothenberg SS, editors. Pediatric thoracic surgery. Springer-Verlag London Limited; 2009. p. 407-410.

- Datta AK, Mandal S, Jana JK. Congenital lobar emphysema: a case report. Cases J. 2009; 2(1): 67 DOI: 10.1186/1757-1626-2-67

- Mendeloff EN. Sequestrations, congenital cystic adenomatoid malformations, and congenital lobar emphysema. Semin Thorac Cardiovasc Surg. 2004; 16(3): 209-214 DOI: 10.1053/j.semtcvs.2004.08.007

- Krummel TK. Congenital malformations of the lower respiratory tract. In: Chernick V, Boat TF, eds. Kendig, s disorders of the respiratory tract in children, 6th ed. Philadelphia: WB Saunders; 1998. рр. 305-307.

- Khemiri M, Ouederni M, Ben Mansour F, Barasaoui S. Bronchogenic cyst: an uncommon cause of congenital lobar emphysema. Respir Med. 2008; 102(11): 1663-1666 DOI: 10.1016/j.rmed.2008.07.001

- Powers JE, Counselman FL. Congenital lobar emphysema: tube thoracostomy not treatment. Pediatr Emerg Care. 2005; 21(11): 760-762 DOI: 10.1097/01.pec.0000186432.82085.bf

- Capela C, Gouveia P, Sousa M, Regadas MJ. Adult diagnosis of Swyer-James-Macleod syndrome: a case report. J Med Case Rep. 2011; 5: 2 DOI: 10.1186/1752-1947-5-2

- Dogan R, Demircin M, Sarigul A, et al. Surgical management of congenital lobar emphysema. Turk J Pediatr. 1997; 39(1): 35-44.

- Ceran S, Altuntas B, Sunam GS, Bulut I. Congenital lobar emphysema: is surgery routinely necessary? Afr J Paediatr Surg. 2010; 7(1): 36-37 DOI: 10.4103/0189-6725.59360