Всадники в трехрогих головных уборах на петроглифах Китая и их сибирские и центрально-азиатские соответствия

Автор: Варенов Андрей Васильевич

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Наскальное искусство китая

Статья в выпуске: 10 т.19, 2020 года.

Бесплатный доступ

На писанице Уцзячуань в уезде Цзинъюань пров. Ганьсу (КНР) шесть всадников и один стоящий человек показаны в головных уборах, напоминающих корону с тремя зубцами. Стоящую фигуру из Уцзячуань можно воспринимать и как сидящую, если ее очень длинные опущенные вниз «руки» считать контуром широкополого одеяния. Такая трактовка находит соответствие в древнетюркских изображениях Горного Алтая и иных районов. На валуне из могильника Кудыргэ выгравирована сидящая женщина в трехрогом головном уборе с ребенком, перед которой склонились три гораздо меньших по размеру спешившихся всадника. Гравированные изображения женщин в трехрогих головных уборах также встречены на скалах и на костяных предметах в Киргизии, Казахстане и в Хакасии. П. П. Азбелев кудыргинскую «сцену коленопреклонения» интерпретирует как отражение христианского (несторианского) сюжета о поклонении волхвов. Всадники в рогатых головных уборах на писанице из Уцзячуань, сгруппированные по трое, спешат на поклонение к находящемуся слева от них персонажу в трехрогом головном уборе. Этот персонаж, как и на кудыргинском валуне, по росту превосходит и всадников, и даже их коней.

Северо-западный китай, древнетюркское время, петроглифы, памятник наскального искусства уцзячуань, "сцена коленопреклонения" из кудыргэ, "трехрогие" персонажи

Короткий адрес: https://sciup.org/147220394

IDR: 147220394 | УДК: 903.27(510.2) | DOI: 10.25205/1818-7919-2020-19-10-35-49

Текст научной статьи Всадники в трехрогих головных уборах на петроглифах Китая и их сибирские и центрально-азиатские соответствия

В начале июля 2019 г. автор в составе группы новосибирских археологов в рамках работы по поддержанному РФФИ проекту по изучению наскальных изображений Китая совершил поездку в пров. Ганьсу и в Нинся-Хуэйский автономный район КНР [Варенов, Кудинова, 2019; 2020]. Петроглифы в пров. Ганьсу распространены в основном в ее гористых северозападной и центральной (Ганьсуйский коридор) частях. На юго-востоке провинции, где расположен ее административный центр г. Ланьчжоу, в рельефе преобладают лессовые холмы, а наскальные изображения крайне немногочисленны, их местонахождения можно буквально пересчитать по пальцам одной руки. Тем не менее, автору удалось посетить петроглифы памятника Уцзячуань ( 吴家川 ) в уезде Цзинъюань на востоке пров. Ганьсу [Варенов, Кудинова, Соловьев, 2019]. Наскальные изображения в Уцзячуань нанесены на естественную поверхность невысокого останца красного песчаника, возвышающегося над лессовым холмом. Порода, на которой выполнены рисунки, очень мягкая, по плотности близкая к мелу, и подвержена эрозии.

Издавший петроглифы Уцзячуань в 1983 г. Чжан Баоси отмечал, что рисунки в технике выбивки выполнены металлическими инструментами [Чжан Баоси, 1983. С. 46]. Но ближе к концу своей статьи он сопоставил наскальные изображения персонажей в трехрогих головных уборах из Уцзячуань и рельефные головы на керамике местной неолитической культуры Баньшань [Чжан Баоси, 1983. С. 47]. В данной статье предполагается для уточнения датировки персонажей в трехрогих головных уборах памятника Уцзячуань и раскрытия семантики китайских петроглифов рассмотреть аналогии им среди изобразительного искусства Южной Сибири и Центральной Азии. Необходимо будет также провести обзор интерпретаций трехрогих персонажей и выбрать ту из них, что лучше всего соответствует реалиям китайской писаницы. Кроме того, планируется осуществить поиск других «трехрогих» антропоморфных изображений среди петроглифов Северо-Западного Китая и оценить их значение для дальнейшего изучения наскального искусства региона.

Описание и интерпретация материала

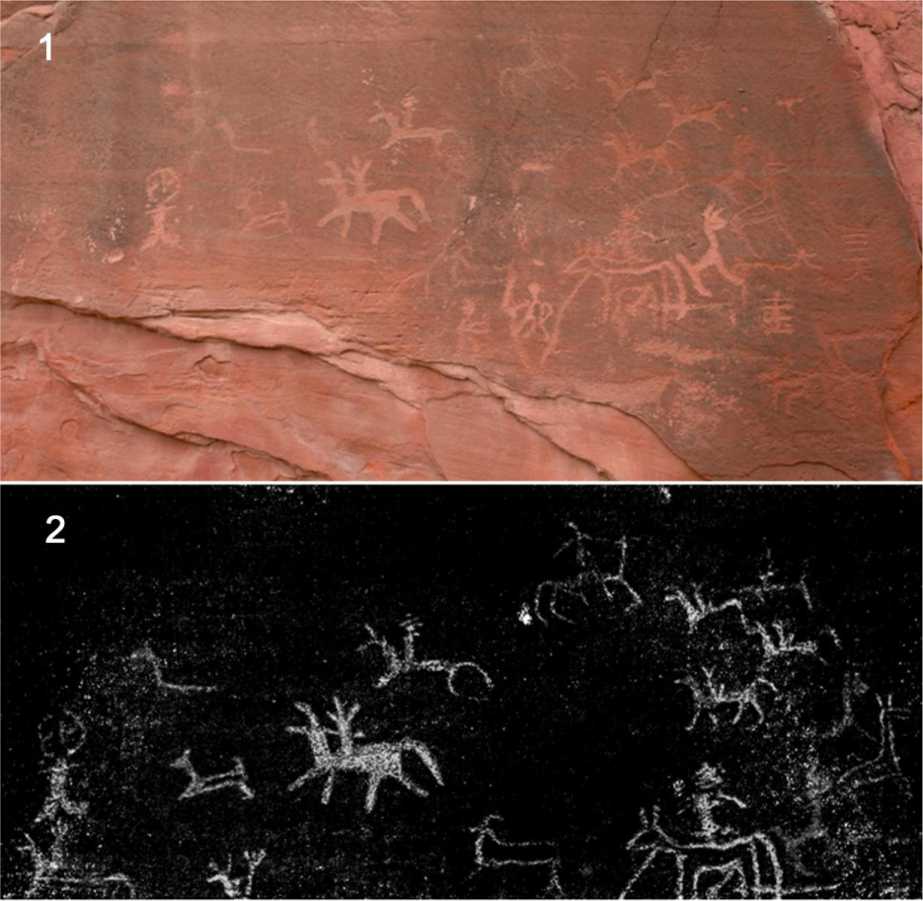

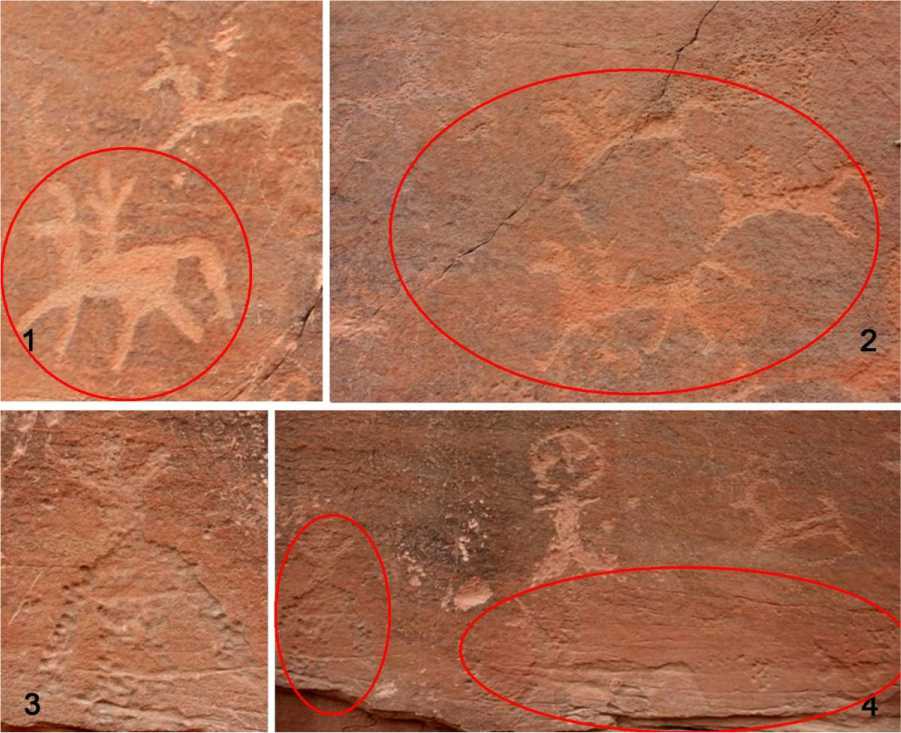

Размер памятника Уцзячуань невелик: только две плоскости с южной экспозицией. На восточной плоскости присутствуют фигурки оленей и козлов, а также современные иероглифические надписи [Варенов, Кудинова, Соловьев, 2019. С. 347, рис. 2, 1–2]. На западной плоскости, помимо оленей и козлов, выбиты восемь всадников (в силу чего памятник невоз- можно датировать эпохой бронзы и тем более неолитом) и несколько антропоморфных фигур (рис. 1, 1). Не менее шести всадников и один стоящий (или сидящий) человек изображены в специфических головных уборах, напоминающих корону с тремя зубцами. Один всадник, расположенный в центральной части западной плоскости, «скачет» в левую сторону (рис. 2, 1). Три других всадника выбиты правее него, в правом верхнем углу, и тоже «скачут» влево (рис. 2, 2). Пятый всадник в трехрогом головном уборе, тоже едущий влево, находится в левой части западной плоскости, ниже антропоморфного персонажа с большой круглой головой (рис. 2, 4). Изображение пятого всадника сохранилось плохо, особенно задняя часть фигуры его коня, но на фотографии 1983 г. он виден вполне отчетливо (рис. 1, 2). Шестой всадник в трехрогом головном уборе расположен правее пятого, там, где на нашем фото помещена цифра «4» (рис. 2, 4). Современная сохранность этой фигуры также оставляет желать лучшего, но на протирке 1983 г. шея и голова коня и верхняя часть туловища его седока четко различимы (рис. 1, 2). Фигура стоящего человека в трехрогом головном уборе находится в нижней части левой оконечности западной плоскости, левее и чуть ниже круглоголового персонажа, которого китайские археологи считают солярным божеством или шаманом с бубном (рис. 2, 4). На протирке 1983 г. она осталась за границей кадра. Впрочем, эту фигуру можно воспринимать и как сидящую, если ее очень длинные, опущенные вниз «руки» считать контуром широкополого одеяния, а то, что передано выбивкой внутри него, – сложенными на груди или на животе «настоящими» руками и подогнутыми ногами (рис. 2, 3).

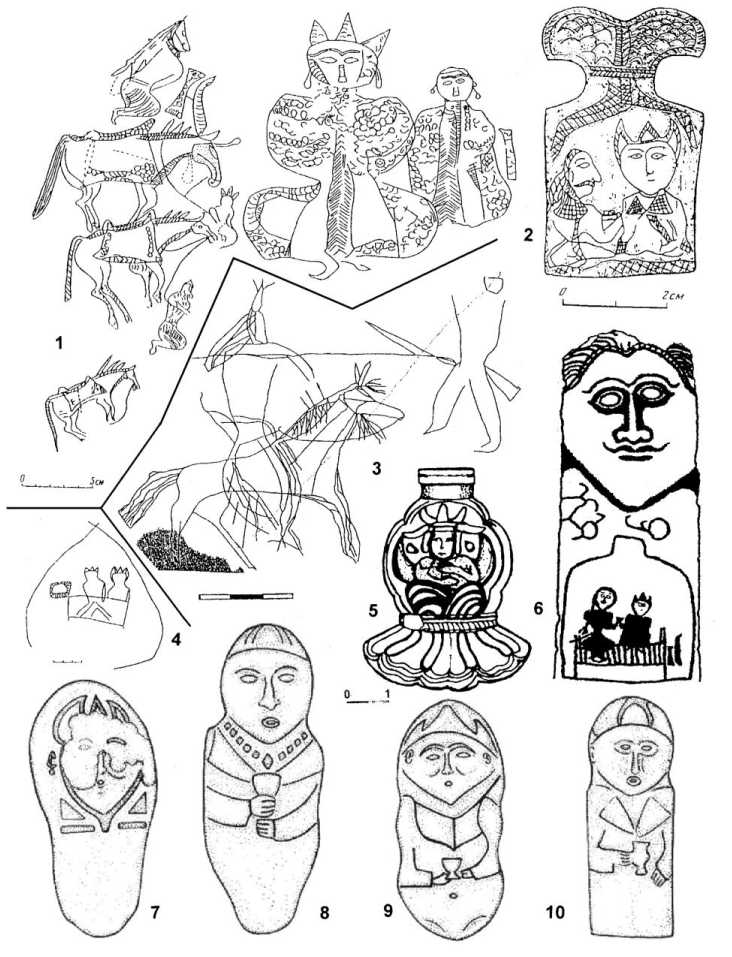

Такая трактовка находит соответствие в древнетюркских изображениях Горного Алтая и иных районов. В погребении 16 могильника Кудыргэ встречен валун-изваяние, на двух сторонах которого выгравирована так называемая «сцена коленопреклонения» (рис. 3, 1 ). Показана сидящая женщина в трехрогом головном уборе с ребенком, перед которыми склонились три гораздо меньших по размеру спешившихся всадника. Центральный из них тоже в трехрогом головном уборе, а на гривах у всех трех коней выстрижено по три зубца [Руденко, Глухов, 1927. С. 51–52, рис. 18]. В течение почти сотни лет, прошедших с момента раскопок Кудыргэ в 1924–1925 гг., «сцена коленопреклонения» трактовалась либо как отражение раннесредневековой социальной и/или этнокультурной ситуации (подчинение бедных бога-тым/знатным или одних племен другими), либо как поклонение людей неким древнетюркским божествам [Гаврилова, 1965. С. 19–21; Азбелев, 2010. С. 12–27].

В частности, Л. Р. Кызласов пришел к выводу, что сидящая женщина в трехрогой тиаре – это богиня Умай, а склонившийся перед ней человек в таком же головном уборе – это шаман [Кызласов, 1949. С. 51]. Г. В. Длужневская полагала, что на кудыргинском валуне представлен «обряд испрашивания благополучия рода и семьи» у богини Умай [Длужневкая, 1978. С. 237]. Напротив, А. С. Суразаков считал, что на валуне зафиксировано поклонение семье (вдове и ребенку) умершего вождя [Суразаков, 1994. С. 51]. Ю. А. Мотов попытался выяснить содержание и значение изображений на валуне из Кудыргэ в семантическом контексте всего могильника. Он предположил, что комплекс, именуемый «могилой № 16», являлся святилищем Умай, а на валуне запечатлена графическая формула обряда посмертной героизации воина, предстающего перед богиней [Мотов, 2001. С. 64–82].

С середины 60-х гг. XX в. в качестве еще одного источника, отражающего бытование трехрогих головных уборов у кочевников в раннем средневековье, начинают рассматриваться древнетюркские каменные изваяния, распространенные преимущественно в Семиречье и на Тянь-Шане. Я. А. Шер датировал их VI–VIII вв. [Шер, 1966. С. 44]. Г. В. Длужневская высказала мнение, что семиреченские изваяния «могут изображать божество, связанное с культом плодородия или плодовитости» [Длужневкая, 1978. С. 236]. С. М. Ахинжанов считал их женскими изображениями шаманок кимако-кипчакского политического объединения, типичными для IX–X вв. [Ахинжанов, 1978. С. 76, 79]. Л. Н. Ермоленко в 1995 г. утверждала, что «большинство реалий изваяний в “трехрогих” головных уборах имеют аналогии среди реалий древнетюркских изваяний среднеазиатско-казахстанского региона VII–VIII вв.» [Ермоленко, 1995. С. 55].

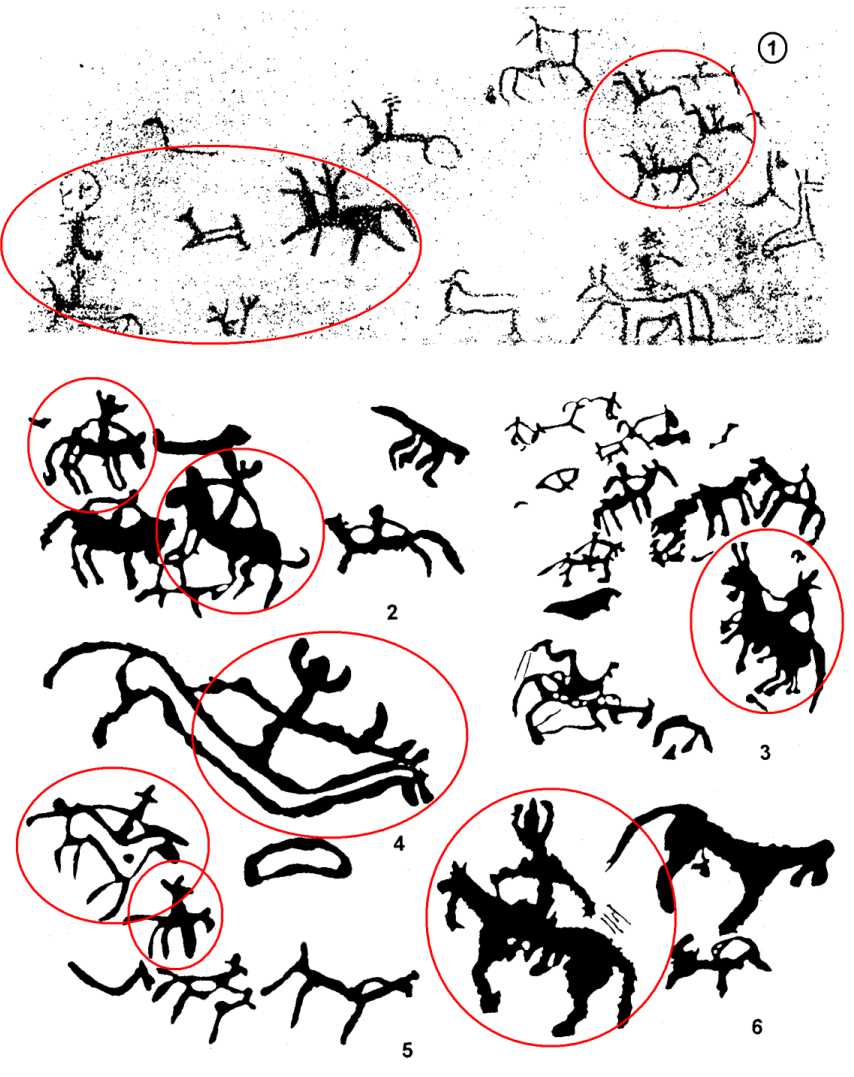

Рис. 1. Западная плоскость памятника Уцзячуань:

1 – фото А. В. Варенова; 2 – сканирование А. В. Варенова (разрешение 1200 dpi) по: [Чжан Баоси, 1983. С. 47, рис. 4]

Fig. 1. The Western panel of the Wujiachuan rock art site:

1 – photo by A. V. Varenov; 2 – after [Zhang Baoxi , 1983. p. 47, fig. 4]

В том же 1995 г. при раскопках древнетюркского женского погребения в кургане № 54 на могильнике Суттуу-Булак (Сюттю-Булак) в Центральном Тянь-Шане (Кыргызстан) были встречены костяные пластины с многофигурными гравированными композициями [Худяков, Табалдиев, Солтобаев, 1997]. На одной из них изображена внутренняя часть юрты, в которой сидят два человека – мужчина и женщина. На голове у женщины – трехрогий головной убор (рис. 3, 2 ). По мнению Ю.С. Худякова, многофигурные композиции из Суттуу-Булака «могли служить иллюстрациями к повествованию о деяниях эпических героев» [Худяков, Табалди-ев, Солтобаев, 1996. С. 245].

Рис. 2. Детали западной плоскости памятника Уцзячуань:

1 – всадник в трехрогом головном уборе в центре плоскости; 2 – три всадника в рогатых головных уборах в правой части плоскости; 3 – стоящий (сидящий) персонаж в рогатом головном уборе в левой части плоскости; 4 – левая нижняя часть западной плоскости (слева направо): стоящий (сидящий) персонаж в рогатом головном уборе, круглоголовый персонаж (солярное божество / шаман), горный козел, внизу по центру и справа, у границы плоскости – всадники № 5 и № 6 в рогатых головных уборах. 1–4 – фото А. В. Варенова

-

Fig. 2. The Western panel of the Wujiachuan rock art site, details:

-

1 – the rider with the three horned headdress in the centre of the panel; 2 – three riders with the horned headdresses in the right part of the panel; 3 – the standing (sitting) personage with the horned headdress in the left part of the panel; 4 – the lower left part of the western panel (from left to right): the standing (sitting) personage with the horned headdress, the round headed personage, the mountain goat, below them, in the centre and to the right, at the fringe of the panel – riders No 5 and No 6 in horned headdresses. 1–4 – photo by A. V. Varenov

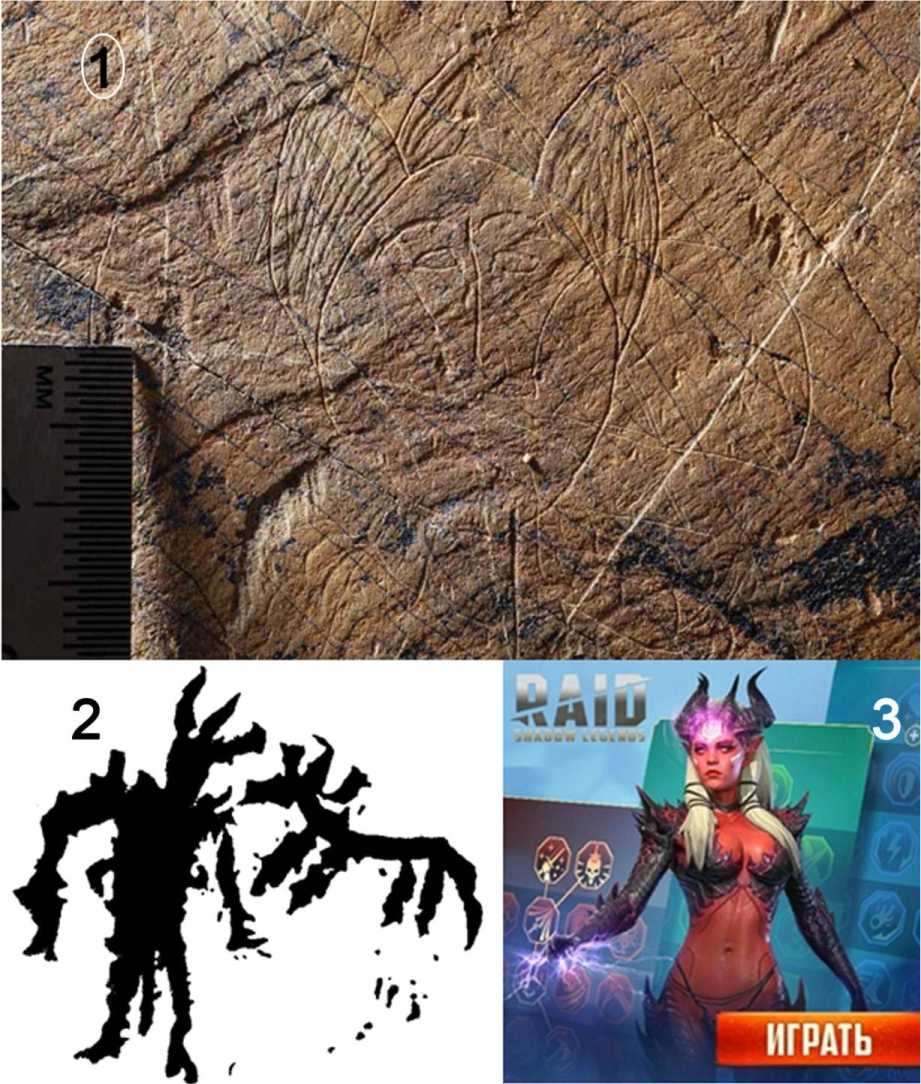

Женщина в трехрогом головном уборе, сидящая на тахте рядом с мужчиной внутри юрты (шатра), выбита и на поверхности древнетюркского изваяния № 2 из Когалы в Чу-Илийском междуречье (рис. 3, 6 ). Аналогичный, только более схематичный рисунок есть и среди гравировок Сулекской писаницы на севере Хакасии (рис. 3, 4 ). В 2012 г. в том же урочище Ко-галы на скалах безымянной сопки, находящейся в 1,5 км от исследованного ранее мемориального комплекса со стелами, открыто гравированное изображение еще одного персонажа в трехрогом головном уборе (рис. 4, 1 ). А. Е. Рогожинский сознательно оставил за пределами своих публикаций вопросы семантической и исторической интерпретации изобразительных материалов со стелы № 2 из Когалы и с плоскостей близлежащей сопки [Рогожинский, 2010. С. 341–342; Рогожинский, Солодейников, 2012. С. 125–126].

Рис. 3. Аналогии «трехрогим» персонажам с писаницы Уцзячуань:

1 – «сцена коленопреклонения» на валуне из погр. 16 могильника Кудыргэ; 2 – костяная пластинка из кургана № 54 могильника Суттуу-Булак (Сюттю-Булак); 3 – наскальная гравировка из урочища Дялбак; 4 – гравировка с Сулекской писаницы; 5 – бронзовый игольник из фондов Минусинского музея; 6 – сцена, выбитая на изваянии из Когалы; 7 – 10 – каменные изваяния в «трехрогих» головных уборах. Разный масштаб. Рисунки масштабированы и скомпонованы в таблицу А.В. Вареновым по: [ 1 – Гаврилова, 1965. табл. VI, 2; 2 – Худяков, Табалдиев, Со-лтобаев, 1996. С. 243, рис. 2; 3 – Константинов, Урбушев, 2018. С. 271; 4 – Кызласов, 1998. С. 42, рис. 5; 5 – Скобелев, 1999. С. 164, рис. 3; 6 – Рогожинский, 2010. рис. 8, 2 ; 7 – 10 – Худяков, 2010. С. 103, рис. 1]

-

Fig. 3. Analogies to “three-horned” personages of the Wujiachuan rock art site:

-

1 – the «knee bending scene» carved on the boulder from the No 16 burial of Kudyrge burial ground; 2 – bone plaque from No 54 barrow of Suttuu-Bulk burial ground; 3 – the rock carving from Dyalbak site; 4 – the image from Sulek rock art site; 5 – bronze needle container from the Minusinsk Museum; 6 – the scene carved on the Kogaly statue; 7 – 10 – stone statues in “three-horned” headdresses. All figures are of different scales. Images were scaled and consolidated into a table by A. V. Varenov as per: [ 1 – Gavrilova, 1965. Pl. VI, 2; 2 – Khudyakov, Tabaldiev, Soltobaev, 1996. p. 243, fig. 2; 3 – Konstantinov, Urbushev, 2018. p. 271; 4 – Kyzlasov, 1998. p. 42, fig. 5; 5 – Skobelev, 1999. p. 164, fig. 3; 6 – Rogozhin-skiy, 2010. fig. 8, 2 ; 7 – 10 – Khudyakov, 2010. p. 103, fig. 1]

Рис. 4. Наскальная гравировка из Когалы, выбивка из уезда Чжунвэй и их современная аналогия:

1 – урочище Когалы (Казахстан); 2 – местонахождение Шифанцзюань (уезд Чжунвэй Нинся-Хуэйского автономного района КНР); 3 – компьютерная игра «RAID – Shadow Legends». Рисунки масштабированы и скомпонованы в таблицу А. В. Вареновым по: [ 1 – Рогожинский, Солодейников, 2012. рис. 8; 2 – Чжоу Синхуа, 1991. С. 309, рис. С–5; 3 – https://www.pinterest.de/pin/341007003039923865/ (дата обращения 03.10.2020)]

Fig. 4. Rock carving from Kogaly, from Zhongwei County and their modern analogy:

1 – Kogaly site (Kazakhstan); 2 – Shifangjuan rock art site (Zhongwei County, Ningxia-Hui Autonomous Region of the PRC); 3 – “RAID – Shadow Legends” computer game. Images were scaled and consolidated into a table by A. V. Va-renov as per: [ 1 – Rogozhinskiy, Solodeinikov, 2012. fig. 8; 2 – Zhou Xinghua, 1991. p. 309, fig. С–5; 3 – https://www . pinterest.de/pin/341007003039923865/ (date of access 03.10.2020)]

И. Л. Кызласов, издавший в 1998 г. гравированное изображение сидящей в шатре пары из Сулека, напротив, основное внимание уделил его семантике и предположил, что так изображались древнетюркские божества Тенгри и Умай, божественность которых «выражена лишь их трехрогими головными уборами», а также жрецы и «некие богоподобные персонажи (прежде всего, очевидно, катун)» [Кызласов, 1998. С. 47]. С. Г. Скобелев, тогда же обратившийся к иконографии образа богини Умай в древнетюркскую эпоху, главными ее атрибутами считал крылья, а головной убор в виде трехрогой (трехлучевой) тиары или нимб – факультативными [Скобелев, 1999. С. 164–166]. Он приводит изображение женщины с крыльями и в трехрогом головном уборе на металлическом предмете в виде рыбки – случайной находке, хранящейся в Минусинском музее (рис. 3, 5 ).

В 2010 г., в ходе исследования вопроса о возможной иконографии божеств древнетюркского пантеона, обзор раннесредневековых изображений персонажей в трехрогих головных уборах на территории Южной Сибири и Центральной Азии предпринял Ю.С. Худяков, включивший в круг источников, помимо валуна из Кудыргэ, пластинок из Сутуу-Булака и петроглифов также ряд древнетюркских каменных изваяний (рис. 3, 7–10 ). Рассмотрев выдвигавшиеся ранее версии, что так выглядели древнетюркские божества Тенгри, Умай и/или шаманы, он пришел к выводу, что никаких оснований считать, будто древние тюрки «представляли своих богов Тенгри и Умай в антропоморфном обличье, не существует», а «трехрогие» изображения передавали «головные уборы с высоким коническим верхом и боковыми наушами», которые «определенно вошли в моду и приобрели престижный характер у древнетюркских женщин в период существования Первого Тюркского каганата» [Худяков, 2010. С. 99, 101].

Однако трехрогий головной убор может не обязательно оказаться парадным или ритуальным, о чем свидетельствуют открытые в 2017 г. в урочище Дялбак в Восточном Алтае раннесредневековые гравированные изображения [Константинов, Урбушев, 2018. С. 271–272]. Среди них есть фигура сидящего на коне воина с копьем в руках и в трехрогом головном уборе (рис. 3, 3 ). На гриве его коня выстрижены три зубца. Кони с выстриженными на гривах тремя зубцами встречаются не только на накладке на переднюю луку седла из погребения 9 того же могильника Кудыргэ [Гаврилова, 1965. С. 24, 33, 35–36, табл. XV, 12, XVI, 1], но и в раннесредневековых петроглифах Чаганки и Елангаша в Горном Алтае [Konstantinov, Soenov, Cheremisin, 2016. p. 11–12, fig. 4, 2 , 5, 3 , 6, 2 ].

П. П. Азбелев выводит стрижку конской гривы в виде трех зубцов из стремления древних тюрков уподобить лошадь мифическому трехрогому «носорогу» древнего и раннесредневекового Китая [Азбелев, 2010. С. 7–9]. Но на гривах всех коней из Уцзячуань трех зубцов нет. На верху конских голов показан только один сильно выдающийся вперед выступ, соответствующий челке, настороженным ушам или султану (плюмажу). Так что три зубца, выстриженных на гриве коня, скорее всего – местная алтайская специфика древнетюркской эпохи, характерная в том числе и для наскальных изображений Монгольского Алтая [Кубарев, Цэ-вээндорж, Якобсон, 2005. С. 109–110].

П. П. Азбелев «сцену коленопреклонения» интерпретирует как отражение христианского (несторианского) сюжета о поклонении волхвов [Азбелев, 2010. С. 48–49]. Не вдаваясь в обсуждение предложенной петербургским исследователем трактовки сцены на валуне из Ку-дыргэ, можно предположить, что всадники в рогатых головных уборах на писанице из Уцзя-чуань, сгруппированные по трое в левой и в правой частях западной плоскости, спешат на поклонение к стоящему (или, скорее, сидящему) слева от них персонажу в таком же трехрогом головном уборе (рис. 5, 1 ). Этот персонаж, как и на кудыргинском валуне, по росту превосходит и всадников, и даже их коней. Исходя из ориентации по странам света самой скалы с рисунками, верховые паломники в трехрогих головных уборах едут, как и новозаветные волхвы, с востока на запад. Судя по степени их сохранности, правая группа «рогатых» всадников чуть моложе левой.

Рис. 5. Наскальные изображения «трехрогих» всадников в Китае:

1 – западная плоскость писаницы Уцзячуань; 2 – 6 – местонахождение Маньдэлашань из пустыни Бадын-Джаран (Внутренняя Монголия). Масштаб рисунков разный. Рисунки масштабированы и скомпонованы в таблицу А. В. Вареновым по: [ 1 – Чжан Баоси, 1983. С. 47, рис. 4 (в обратных цветах); 2 – 6 – Гай Шаньлинь, 1997. С. 248, 259, 289, 290, рис. 266, 343, 579, 582, 587]

Fig. 5. Rock carvings of “three-horned” horse riders in China:

1 – The Western panel of the Wujiachuan rock art site; 2 – 6 – Mandelashan rock art site from the Badain Jaran Desert (Inner Mongolia). The scale of figures varies. Images were scaled and consolidated into a table by A. V. Varenov as per: [ 1 – Zhang Baoxi, 1983. p. 47, fig. 4 (in reverse colours); 2 – 6 – Gai Shanlin, 1997. p. 248, 259, 289, 290, fig. 266, 343, 579, 582, 587]

Для поиска аналогий всадникам в трехрогих головных уборах из Уцзячуань среди известных наскальных изображений Северо-Западного Китая автор сплошь просмотрел монографические публикации петроглифов из Ганьсу и соседних провинций Цинхай, Нинся и Внутренняя Монголия. За исключением памятника Уцзячуань, персонажей в трехрогих головных уборах среди изданных к настоящему моменту петроглифов Южной и Северной Ганьсу нет [Ду Чэнфэн, 2014; Хань Цзиган, 2015]. Нет их и в наскальных рисунках соседнего Цинхая, гор Иньшань и степи Уланьчаб в южной части Внутренней Монголии [Тан Хуйшэн, Чжан Вэньхуа, 2001; Гай Шаньлинь, 1986; Гай Шаньлинь, 1989].

Всадники в трехрогих головных уборах встречены в пяти пунктах местонахождения петроглифов Маньдэлашань, что находится на юго-востоке пустыни Бадын-Джаран ( кит . Ба-даньцзилинь 巴丹吉林 ) в западной части Внутренней Монголии [Гай Шаньлинь, 1997. С. 248, 259, 289, 290, рис. 266, 343, 579, 582, 587]. В двух случаях их головные уборы напоминают ковбойскую шляпу с широкими полями (рис. 5, 5 ), в двух других – сомбреро (рис. 5, 2 , 4 ), еще в двух похожи на высокую шапку с торчащими отворотами (рис. 5, 2 , 3 ) и лишь в одном – на корону или рогатый шлем (рис. 5, 6 ). В трех пунктах кони «рогатых» всадников показаны с четырьмя ногами, еще в двух – только с двумя. Выстриженных на гриве трех зубцов нет ни у одного из них.

Еще один рисунок персонажа в трехрогом головном уборе есть на памятнике Шифанцзю-ань, расположенном в городском округе (ранее – уезде) Чжунвэй Нинся-Хуэйского автономного района, лежащего примерно на равном расстоянии от Уцзячуань и Маньдэлашань, на полпути между ними [Чжоу Синхуа, 1991. С. 309, рис. С–5]. Этот антропоморф с акцентированным признаком мужского пола и в трехрогой короне с высокими зубцами стоит рядом с конем, голова (но не грива!) которого увенчана похожим трезубцем. Однако он гораздо крупнее лошади, которая на его фоне смотрится как собака (рис. 4, 2 ). Плечи, руки, туловище рогатой антропоморфной фигуры покрыты изображениями выступающих шипов, чем она близко напоминает персонажа какой-нибудь компьютерной игры в стиле фэнтези (рис. 4, 3 ). В других обобщающих изданиях, также описывающих наскальные изображения уезда Чжун-вэй, данный петроглиф отсутствует [Ли Сянши, Чжу Цуньши, 1993. С. 140–219; Сюй Чэн, Вэй Чжун, 1993. С. 204–352].

Выводы

В заключение хотелось бы остановиться на вопросе выделения наскальных изображений тюркского времени в Китае и в иных регионах. В Китае данная тема разработана очень слабо, а тюркские наскальные гравировки китайские исследователи петроглифов, видимо, пока попросту не замечают. Во всяком случае, рисунков, выполненных в технике резной линии, в опубликованных ими сводах практически совсем нет. При чтении же отечественной литературы порой складывается впечатление, что петроглифы древнетюркского времени представлены только гравировками [Серегин Н. Н., Мухарева, 2015; Konstantinov, Soenov, Cheremisin, 2016]. Проблема заключается в трудности отделения тюркских выбивок, особенно простых (таких, например, как схематичные изображения горных козлов – теке ) от более ранних или более поздних (этнографически современных) [Кубарев, 2011. С. 62–63].

Подходы к ее решению видятся в выделении хронологических маркеров в виде раннесредневековых реалий, присутствующих не только среди гравированных, но и среди выбитых наскальных изображений, к которым можно было бы привязывать в силу совместного нахождения в одной композиции и/или стилистического сходства и иные рисунки. К числу уже задействованных исследователями хронологических индикаторов тюркской эпохи в массиве наскальных выбивок можно отнести не только упоминавшуюся выше стрижку конской гривы в виде трех зубцов [Güneri, 2018. P. 156–158], но и всадников со знаменами [Рогожин-ский, 2019]. Еще одним признаком тюркской эпохи для выбитых наскальных рисунков, как мы пытались продемонстрировать, являются изображения персонажей в трехрогих головных уборах.

Сюй Чэн, Вэй Чжун. Хэланьшань яньхуа [ 许成,卫忠。 贺兰山岩画 ]. Петроглифы гор Хэ-ланьшань. Пекин: Вэньу чубаньшэ, 1993. 34, 398 с. (на кит. яз.)

Тан Хуйшэн, Чжан Вэньхуа. Цинхай яньхуа – шицянь ишу чжун эръюань дуйли сывэй цзи ци гуаньнянь дэ яньцзю [ 汤惠生 , 张文华。青海岩画一史前艺术中二元对立思维及其观 念的研究 ]. Петроглифы Цинхая – исследование дуалистического мышления и его идей в первобытном искусстве. Пекин: Кэсюэ чубаньшэ, 2001. 280 с. (на кит. яз.)

Хань Цзиган. Субэй яньхуа. [ 韩积罡。肃北岩画 ]. Петроглифы Северной Ганьсу. Ланьчжоу: Ганьсу жэньминь мэйшу чубаньшэ, 2015. 270 с. (на кит. яз.)

Чжан Баоси. Ганьсу шэн Цзинъюань сянь Уцзячуань фасянь яньхуа [ 张宝玺。甘肃省靖远县 吴家川发现岩画 ] Петроглифы, обнаруженные в Уцзячунаь, уезда Цзинъюань пров. Ганьсу // Вэньу. 1983. № 2. С. 46–47. (на кит. яз.)

Чжоу Синхуа. Чжунвэй яньхуа. [ 周兴華。中卫岩画 ]. Петроглифы Чжунвэя. Иньчуань: Нин-ся жэньминь чубаньшэ, 1991. 6, 442 с. (на кит. яз.)

Xu Cheng, Wei Zhong. Helanshan yanhua [ 许成、卫忠。 贺兰山岩画 ]. Petroglyphs in the Helan

Mountains. Beijing, Wenwu publishers, 1993a, 34, 398, p. (in Chin.)

Zhang Baoxi. Gansu sheng Jingyuan xian Wujiachuan faxian yanhua [ 张宝玺。甘肃省靖远县吴 家川发现岩画 ] Petroglyphs discovered in Wujiachuan, Jingyuan County, Gansu province. Wenwu (Cultural Relics) , 1983, no. 2. p. 46–47. (in Chin.)

Zhou Xinghua. Zhongwei yanhua. [ 周兴華。中卫岩画 ]. The Rock Arts in Zhongwei. Yinchuan, Ningxia People’s publishing house, 1991, 6, 442 p. (in Chin.)

Материал поступил в редколлегию

Received

08.10.2020

Список литературы Всадники в трехрогих головных уборах на петроглифах Китая и их сибирские и центрально-азиатские соответствия

- Азбелев П. П. Кудыргинский сюжет. СПб.: ЛЕМА, 2010. 60 с.

- Ахинжанов С. М. Об этнической принадлежности каменных изваяний в "трехрогих" головных уборах из Семиречья // Археологические памятники Казахстана. Алма-Ата: Наука Каз. ССР, 1978. С. 65-79.

- Варенов А. В., Кудинова М. А. Путешествие на Северо-Запад за петроглифами // Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2019. Т. 18, № 10: Востоковедение. С. 106-113. DOI: 10.25205/1818-7919-2019-18-10-106-113

- Варенов А. В., Кудинова М. А. Путешествие на Северо-Запад за петроглифами. Часть 2. Продолжение в Нинся // Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2020. Т. 19, № 4: Востоковедение. С. 147-158. DOI: 10.25205/1818-7919-2020-19-4-147-158

- Варенов А. В., Кудинова М. А., Соловьев А. И. Полевое исследование писаницы Уцзя-чуань в уезде Цзинъюань провинции Ганьсу (КНР) летом 2019 года // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2019. Т. 25. С. 345-352. 10.17746/2658-6193.2019. 25.345-352 DOI: 10.17746/2658-6193.2019.25.345-352