Всероссийская конференция «Жигулевский заповедник: результаты и перспективы научных исследований»

Автор: Лебедева Г.П., Чап Т.Ф., Бакиев А.Г.

Журнал: Самарская Лука: проблемы региональной и глобальной экологии @ssc-sl

Рубрика: Хроника

Статья в выпуске: 3 т.31, 2022 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/148325888

IDR: 148325888 | УДК: 908 | DOI: 10.24412/2073-1035-2022-10459

Текст статьи Всероссийская конференция «Жигулевский заповедник: результаты и перспективы научных исследований»

-

1 Жигулёвский государственный природный биосферный заповедник им. И.И. Спрыгина, Самарская область (Россия)

-

2 Самарский федеральный исследовательский центр РАН, Институт экологии Волжского бассейна РАН, г. Тольятти (Россия)

Поступила в редакцию 03.11.2022

1На Самарской Луке, в административном здании ФГБУ «Жигулёвский государственный природный биосферный заповедник им. И.И. Спрыгина» (с. Бахилова Поляна, ул. Жигулевская, 1), 27–28 октября 2022 г. состоялась Всероссийская конференция «Жигулевский заповедник: результаты и перспективы научных исследований», посвященная 95-летию заповедника. После двадцатилетнего перерыва исследователи вновь собрались, чтобы подвести итоги научных изысканий и особо отметить значение заповедника в сохранении уникальных ландшафтов. В работе конференции приняли участие сотрудники Жигулевского государственного природного биосферного заповедника им. И.И. Спрыгина, Института экологии Волжского бассейна РАН – филиала Самарского федерального исследовательского центра РАН, Самарского национального исследовательского университета им. академика С.П. Королёва, Ботанического сада названного университета, Института нефтегазовых технологий Самарского государственного технического университета, Ундоровского палеонтологического музея, Тольяттинской специализированной гидрометеорологической обсерватории – филиала Самарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с региональными функциями, историко- краеведческого музея Волжского района Самарской области, а также члены Самарской спелеологической комиссии Российского союза спелеологов, Самарского энтомологического общества, Самарского и Тольяттинского ботанических обществ, Самарского отделения Русского географического общества.

С приветственными словами к участникам конференции обратился директор Жигулевского заповедника Роман Андреевич Горелов. Он подчеркнул важность проведения научной конференции в период, когда приоритет в деятельности заповедников России сместился в сторону эколого-просветительской и туристической деятельности. Отметил необходимость совместных усилий заповедной, вузовской и академической науки в деле изучения природы Жигулей. Пригласил всех исследователей, желающих поработать в Жигулевском заповеднике. Обещал им всяческое содействие при условии, что будут соблюдать установленные правила поведения, представлять вовремя отчеты о проведенных исследованиях и публиковать их.

В пленарных докладах Юрия Константиновича Рощевского и Татьяны Фёдоровны Чап были отражены этапы истории научных исследований Жигулей в целом и заповедника в частности, а также перспективы дальнейших исследований.

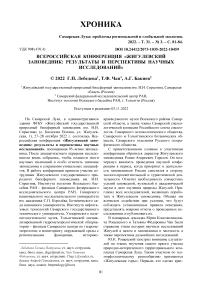

Ю.К. Рощевский заострил внимание слушателей на этапах изучения самого яркого участка природно-исторического территориального комплекса Самарская Лука. Таким участком по геоморфологическому разнообразию признаются «Жигулевские горы». Первым, кто сделал крат- кое географическое описание Жигулей и их окрестностей, был Адам Олеарий (во время путешествия 1636 г.). Более детальные сведения собрали в 1769 г. И.И. Лепёхин, П.С. Паллас и И.П. Фальк. Последующие два столетия отмечены трудами ученых, изучавших флору и фауну этой территории. В 1953 г. Г.В. Обедиентова опубликовала монографию «Происхождение Жигулевской возвышенности и развитие ее рельефа». Эта монография рассматривается многими исследователями как знаковая для познания природы Среднего Поволжья. Особое значение имеют выводы автора о геологической значимости Жигулевских гор. В 1991 г. В.Е. Мельченко по заданию Национального парка «Самарская Лука» сделала ландшафтную карту Самарской Луки (с масштабом 1:500000), на которой были обозначены урочища и ландшафты низкогорной части парка и Жигулевского заповедника. Данная карта обозначила очередную эпоху в изучении Жигулей.

Юрий Константинович Рощевский

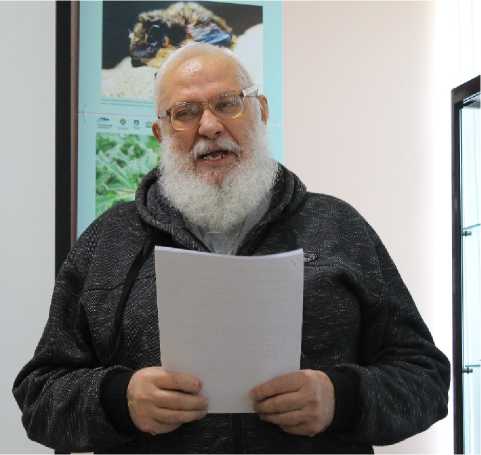

В пленарном докладе Т.Ф. Чап отражена история изучения природного комплекса Жигулей от создания заповедника в 1927 г. до настоящего времени. Направленность научных исследований в разные периоды развития заповедной системы заметно менялась. Начальный этап от создания заповедника до его закрытия (1927–1951 гг.) характеризовался проведением инвентаризационных работ по изучению биоты. В основу стационарно-аналитического периода (1966–2002 гг.) положен системный принцип изучения природных явлений по программе «Летописи природы», предусматривающий систематический сбор сведений в течение неопределенно длительного времени. В последнее время (с 2002 г.), кроме мониторинговых исследований на территории заповедника, большое внимание уделяется обработке и анализу материалов, привлечению специалистов научного отдела к экологопросветительской деятельности. Отмечен большой вклад сторонних исследователей в проведении геоморфологических, почвенных и ландшафтных исследований, а также в изучении биоразнообразия (микологические, гидробиологические, лихенологические, бриологические, герпетологические исследования).

Татьяна Фёдоровна Чап

В рамках конференции работало 5 секций.

На секции «Изучение флоры и растительности Жигулевского заповедника» Л.М. Кавеле-нова доложила об итогах мониторинга растительности в зоне влияния экскурсионного маршрута на горе Стрельная, отметив положительную динамику в восстановлении растительного покрова на вытоптанных местах после изменения режима посещения маршрута в 2022 г. Д.С. Киселева в своем докладе рассказала о состоянии популяции венериного башмачка настоящего (вида растений из семейства орхидных, занесенного в Красные книги РФ и Самарской области) в заповеднике на протяжении более 30 лет. Е.С. Корчиков осветил историю лихенологических исследований на территории заповедника со времен экспедиции П.С. Палласа до настоящего времени. Я.А. Богданова доложила о состоянии изученности мохообразных Жигулевского заповедника. Доклад В.М. Васюкова был посвящен редким и уязвимым сосудистым растениям заповедника: в настоящее время в его флоре известно около 900 сосудистых растений, из них 125 видов отнесены к числу редких и уязвимых (в том числе 15 видов из Красной книги Российской Федерации, 112 видов из Красной книги Самарской области, 6 узколокальных эндемиков Жигулевской возвышенности). Н.В. Прохорова сдела- ла доклад об эколого-биогеохимических исследованиях на Самарской Луке.

На секции «Спелеологические и палеонтологические исследования в Жигулях» М.П. Бортников в своем докладе изложил историю исследований пещер Жигулей и дал оценку их современного состояния. Впервые о естественных пещерах Самарской Луки упоминал П.П. Нейдградт (1862). Первые описания привели А.С. Барков (1932) и И.М. Громов (1957). Первая общая сводка подготовлена А.Г. Бирюковым и К.Г. Бутыриной (1981). В настоящее время пещеры открывают и изучают самарские спелеологи, спортсмены и члены Самарской спелеологической комиссии. Оперативная информация публикуется в сборниках «Спелеология Самарской области». На территории Самарской Луки зарегистрировано 69 пещер, на территории Жигулевского заповедника – 25. Все пещеры малые или небольшие. Большинство пещер находятся в отличном природном состоянии. Они малоизвестны, но имеют большое биологическое и палеонтологическое значение как места накопления остатков растений и животных.

И.М. Стеньшин осветил историю палеонтологических исследований в Жигулях и затронул вопросы изысканий в пещерах заповедника. И.М. Стеньшин рассказал об истории исследования геологии Жигулей, о роли ученых-исследователей работавших на территории Самарской Луки. В докладе были отмечены фундаментальные труды А.А. Штукенберга и А. В. Нечаева, а также монографическое описание территории, выполненное М.Э. Ноинским. Особое внимание уделено исследованиям Г.В. Обе-диентовой, которая наиболее полно описала историю формирования рельефа Жигулевских гор. Среди работ, проведенных в последние десятилетия, отмечен и личный вклад. В 2007 г. докладчиком был описан комплекс плейстоценовой фауны в одной из пещер из окрестностей пос. Богатырь. В 2014 г. им же установлен уровень стигмарий (корневидных образований пауновид-ных растений) в отложениях гжельского века Малой Бахиловой горы, судя по которому можно говорить о палеоэкологических обстановка того времени, а в 2015 г. сделана находка редкого представителя наутилоидей Domatoceras mosquense в карьере Богатырь, ранее отмечавшегося лишь в сборах А.А. Штукенберга.

Секция «Архивные материалы и коллекции» : А.Г. Бакиев ознакомил с оригинальной рукописью А.Т. Лепина «Обзор амфибий и рептилий Жигулевского заповедного участка» (1934 г.), отметив необходимость публикации этого первоисточника с комментариями.

Самой представительной была секция «Изучения фауны и животного населения Жигулевского заповедника».

В докладе А.Г. Бакиева приведены новые данные о земноводных и пресмыкающихся Жигулевского заповедника, в частности, в 2022 г. впервые на о Серёдыш обнаружена колхидская веретеница. О состоянии биоразнообразия планктонных сообществ озера Кольчужное рассказала Н.А. Зеленевская. Ю.П. Краснобаев доложил об истории и результатах исследований паукообразных в Жигулевском заповеднике. И.В. Дюжаева сделала обзор паразитических перепончатокрылых Жигулевского заповедника и обозначила перспективы изучения этой многочисленной группы насекомых. Доклад И.В. Люб-виной был посвящен изучению двукрылых насекомых в Жигулевском заповеднике.

А.А. Кирилловым был представлен доклад на тему «История исследований паразитов позвоночных животных Жигулевского заповедника». В докладе были обсуждены основные задачи паразитологических исследований в ООПТ в целом и освещены этапы изучения гельминтов, эктопаразитов и кровепаразитов позвоночных заповедника. Подведены промежуточные итоги изучения паразитов позвоночных на территории Жигулевского заповедника. Так, за период 1937– 2022 гг. разными авторами исследовано около 1800 особей 33 видов позвоночных животных фауны заповедника. Опубликовано около 90 публикаций по паразитам позвоночных. На современном этапе исследований от позвоночных животных фауны Жигулевского заповедника известно 171 вид паразитов: 99 видов гельминтов, 64 вида эктопаразитов и 8 видов кровепаразитов. Докладчик отметил, что паразитологические исследования в Жигулевском заповеднике были проведены в рамках совместной работы с зоологами заповедника.

И.Н. Гореславец сообщил о результатах изучения стафилинид в Жигулевском заповеднике. В.П. Вехник рассмотрел вопросы изучения рукокрылых и охраны их местообитаний в Жигулях. В докладе были представлены результаты исследований летучих мышей в Жигулевском заповеднике 1995–2022 гг. Подведены итоги многолетних учетов численности 8 видов в Ширяевских штольнях и изучения структурной организации населяющих их сообществ. Представлены результаты установки металлических заграждений на входы в штольни для устранения беспокойства во время зимней спячки. Дана оценка состояния редких видов, включенных в Красную книгу Самарской области. Уточнены летние био-топические предпочтения в использовании охотничьих пространств 15 видов. Проведен ком- плексный анализ спектра питания, пищевой специализации и гильдиевой структуры, морфологических адаптаций отдельных видов к среде обитания в их охотничьих стратегиях.

Доклад В.А. Вехник представлял собой обзор результатов изучения разных аспектов биологии сони-полчка на Жигулевской возвышенности. В ходе ее двадцатилетних исследований были получены морфометрические характеристики, данные по биотопическому распределению, питанию, паразитофауне, суточной активности, поведению, постнатальному развитию, сезонной и многолетней динамике численности. На основе остатков случайно проглоченных насекомых получена целостная картина экологической ниши полчка с пространственными и сезонными характеристиками. Изучение репродуктивной регуляции сонь позволило описать уникальный для млекопитающих феномен массовой резорбции эмбрионов, а также раскрыть механизм опережающего размножения вида, зависящий от ди- намики состава основных кормов в широколиственных лесах.

В.О. Моногарова сообщила о своих наблюдениях за населением птиц в с. Зольное в течение одного сезона. В докладе Г.П. Лебедевой были подведены итоги орнитологических исследований в Жигулевском заповеднике с 30-х гг. XX в. по настоящее время. Сделаны акценты на необходимость публикации рукописей – первоисточников исследования орнитофауны и на роль любителей-орнитологов в изучении птиц.

Подводя итоги, участники отметили, что на конференции был представлен широкий круг направлений научных исследований, отмечена значимость природоохранной и просветительской деятельности заповедника. Отмечена актуальность публикации не только докладов участников конференции, но и рукописей первоисточников, а также перечня материалов о заповеднике, хранящихся в архивах городов Тольятти, Пензы и Оренбурга.

ALL-RUSSIAN CONFERENCE "ZHIGULEVSKY RESERVE: RESULTS AND PROSPECTS OF SCIENTIFIC RESEARCH"

1 Zhiguli State Natural Biosphere Reserve named after I.I. Sprygin, Samara region (Russia) 2 Samara Federal Research Center of the Russian Academy of Sciences, Institute of Ecology of the Volga River Basin RAS, Togliatti (Russia)