Встречаемость и закономерность течения тромбоза глубоких вен нижних конечностей при эндопротезировании тазобедренного сустава, современная реальность

Автор: Скороглядов А.В., Ершов Д.С., Егиазарян К.А., Ратьев А.П.

Журнал: Московский хирургический журнал @mossj

Рубрика: Клинические исследования

Статья в выпуске: 3 (37), 2014 года.

Бесплатный доступ

Цель исследования: анализ проводимой профилактики ВТЭО с оценкой встречаемости ТГВ у пациентов с ПШБК в раннем посттравматическом периоде, а также попытка прогноза течения выявленного ТГВ в зависимости от вида и уровня тромбоза. Материалы и методы: в исследование были включены 115 пациентов, госпитализированых в первые 2 дня после ПШБК. Учитывалась проводимая профилактика ВТЭО, встречаемость ТГВ, закономерности течения ТГВ. Диагностика ТГВ проводилась с помощью ультразвукового ангиоска- нирования (УЗАС) нижних конечностей (на аппарате Еsaote mylab 70). Результаты: у 36,5% пациентов с переломом шейки бедренной кости ТГВ были выявлены в ходе предоперационного обследования. УЗАС желательно выполнять через 4-7 дней после травмы. Выявленные ТГВ не являются равнозначными с точки зрения прогрессирования ВТЭО. В случае применения антикоагулятной терапии ОДТГВ является довольно благоприятным (отрицательная динамика только у 8,3%). ДДТГВ у пациентов травматологического профиля наиболее часто прогрессирует на фоне антикоагулятной терапии (отрицательная динамика у 42,9%). Течение ПОТГВ довольно благоприятное, признаки положительной динамики на фоне антикоагулянтной терапии прослеживаются уже через несколько дней. Выводы: Анализ проводимой профилактики ВТЭО и встречаемость ТГВ указывают на сохраняющуюся актуальность проведения эффективной профилактики ВТЭО (например, при помощи НМГ). Применение антиагрегантов в качестве профилактики ВТОЭ у пациентов с ПШБК недопустимо в качестве единственного метода профилактики. При лечении наиболее благоприятно протекают ОДТГВ и ПОТГВ, прогрессирование ТГВ встречается чаще у больных с ДДТГВ и ПФТГВ. По данным двух последующих УЗАС-исследований, проведенных через 6-8 дней, можно предположить течение ТГВ после операции.

Тромбоз глубоких вен, венозные тромбоэмболические осложнения, ультразвуковое ангиосканирование нижних конечностей, эндопротезирование тазобедренного сустава

Короткий адрес: https://sciup.org/142211161

IDR: 142211161 | УДК: 616.1;

Текст научной статьи Встречаемость и закономерность течения тромбоза глубоких вен нижних конечностей при эндопротезировании тазобедренного сустава, современная реальность

У пациентов после эндопротезирования тазобедренного сустава (ЭТС) имеется высокий риск послеоперационных осложнений, к одним из которых относятся жизнеугрожающие венозные тромбоэмболические осложнения (ВТЭО), включающие тромбозы глубоких вен (ТГВ) нижних конечностей и тромбоэмболию легочной артерии (ТЭЛА). Без проведения профилактики ВТЭО минимальная частота смертельной ТЭЛА при эндопротезировании после перело- ма шейки бедренной кости (ПШБК) составляет от 3 до 4%, в то время как при плановом эндопротезировании тазобедренного и коленного суставов риск смертельной ТЭЛА составляет от 0,3 до 0,4% [1, 5, 6, 8].

Активное тромбообразование начинается во время операции. Большое число сосудистых и легочных осложнений происходит во время работы в канале бедренной кости при установке эндопротеза. Это связано с массивным выбросом тканевого тромбопластина и других прокоагулянтов из костно-мозгового канала в общий кровоток [3, 4]. При помощи венографии было продемонстрировано скручивание проксимального отдела бедренной вены [7].

Риск возникновения ВТЭО обусловлен нарушением целостности сосудистых стенок во время проведения операции; снижением подвижности пациентов в послеоперационном периоде; нарушением кровотока в нижних конечностях в связи с вынужденной ротацией бедра, натяжением бедренной вены, использованием ретракторов при установке эндопротеза, а также вследствие изменений в системе гемостаза в ответ на вышеуказанные действия [2, 9].

В настоящее время ортопед обязан знать способы профилактики ВТЭО после ЭТС, а знание естественного течения ТГВ позволяет грамотно назначить лекарственную терапию.

Целью исследования стал анализ проводимой профилактики ВТЭО с оценкой встречаемости ТГВ у пациентов с ПШБК в раннем посттравматическом периоде, а также попытка прогноза течения выявленного ТГВ в зависимости от вида и уровня тромбоза.

Материалы и методы

Для изучения данного вопроса в 26 травматологическом отделении ГКБ №1 им. Н.П. Пирогова г. Москвы в 2008– 2013 гг. была выполнена работа по оптимизации профилактики и лечения ВТЭО у пациентов с ПШБК, подвергшихся ЭТС. Специальной выборки пациентов не производилось. Общее число клинических наблюдений – 115. ЭТС пациентам выполнено в ранние сроки после ПШБК. Учитывалась проводимая профилактика ВТЭО, встречаемость ТГВ, закономерности течения ТГВ. Диагностика ТГВ проводилась с помощью ультразвукового ангиосканирования (УЗАС) нижних конечностей (на аппарате Еsaote mylab 70).

Результаты

Частота ТГВ.

В ходе предоперационного обследования тромбоз глубоких вен нижних конечностей был инструментально выявлен уже у 42 (36,52%) пациентов.

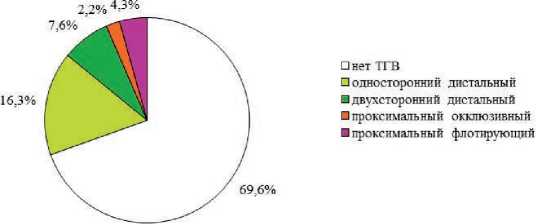

Преобладала дистальная локализация тромбоза (73,81%). Проксимальный ТГВ был выявлен у 26,19% пациентов. Односторонний дистальный тромбоз глубоких вен нижних конечностей (ОДТГВ) – тромбоз одной или нескольких глубоких вен одной голени – был выявлен у 20 пациентов. Двусторонний дистальный тромбоз глубоких вен нижних конечностей (ДДТГВ) – тромбоз нескольких глубоких вен обеих голеней – был выявлен у 11 пациентов. Проксимальный окклюзивный тромбоз глубоких вен нижних конечностей (ПОТГВ) – окклюзивный тромбоз глубоких вен нижних конечностей с одной или обеих сторон, если уровень тромбоза достигал или был выше подколенной ямки, – был выявлен у 6 пациентов. Проксимальный флотирующий тромбоз глубоких вен нижних конечностей

(ПФТГВ) – тромбоз, верхушка которого не прикреплена к сосудистой стенке, – был выявлен у 5 пациентов.

Связь с проводимой профилактикой.

14 пациентов в качестве медикаментозной профилактики ВТЭО получали низкомолекулярные гепарины (НМГ), 78 – нефракционированный гепарин (НФГ), 15 – антиагре-ганты (аспирин по 0,125 г или тромбоАСС по 100 мг однократно в сутки), и 8 не получали профилактики вообще. То есть чаще всего для профилактики использовался НФГ, не являющийся наиболее эффективным препаратом, особенно у лиц пожилого возраста.

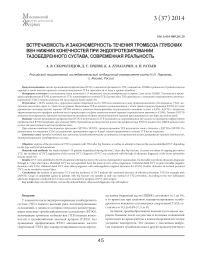

В случае применения у 14 пациентов низкомолекулярных гепаринов ТГВ был выявлен у 4 (28,6%). При назначении у 79 пациентов нефракционированного гепарина ТГВ был выявлен у 25 (31,6%). При использовании у 15 пациентов в качестве профилактики только антиагрегантов ТГВ был выявлен у 7 (46,7%). У 7 пациентов при отсутствии про-

отсутствие антиагреганты НФГ НМГ профилактики

Рис. 1. Частота развития ТГВ в зависимости от проводимой профилактики

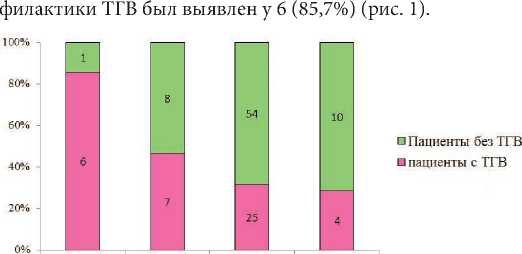

От проводимой профилактики зависело также и развитие того или иного ТГВ. При применении НФГ или НМГ у большей части пациентов ТГВ не распространялся выше уровня голени поврежденной нижней конечности, в то время как при отсутствии профилактики или при применении антиагрегантов у большинства пациентов ТГВ встречался на уровне голени обеих нижних конечностей, был проксимальным окклюзивным или флотирующим. Более опасный, с точки зрения вероятности ТЭЛА, проксимальный ТГВ встретился у 18,1% пациентов в случаях применения анти-агрегантов или отсутствия профилактики, и в 6,5% – при применении НМГ и НФГ (рис. 2, 3).

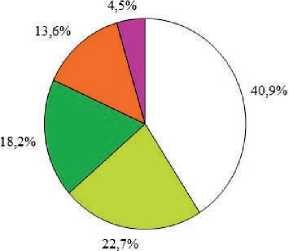

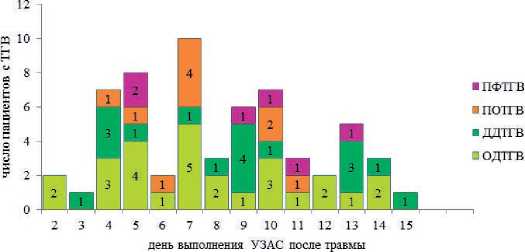

Выбор времени выполнения УЗАС зависел в первую очередь от двигательной активности пациентов, возраста и сопутствующей патологии, т.е. пациенты с большим риском ВТЭО обследовались как можно раньше, поэтому данные исследований после 10 дней стационарного лечения не включены в таблицу в связи с малой информативностью. Почти ¾ ТГВ были выявлены в течение первой недели, при этом ТГВ чаще выявлялись на 4, 5 и 7 дни (рис. 4).

При исследовании сосудов разные виды ТГВ встретились уже на 4–5 день посттравматического периода (рис. 5).

-

□ нет ТГВ

-

□ односторонний дистальный

-

□ двусторонний дистальный

-

□ проксимальный окклюзивный

-

■ проксимальный флотирующий

Рис. 4. Частота выявления ТГВ в зависимости от дня выполнения УЗАС после ПШБК

Рис. 2. Выявленные ТГВ при профилактике ВТЭО антиагрегантами или при отсутствии профилактики (22 пациента)

Рис. 3. Выявленные ТГВ при профилактике ВТЭО при помощи НФГ и НМГ (93 пациента)

Рис. 5. ВидыТГВ, выявленные в разные дни (данные УЗАС)

После операции ТГВ впервые был выявлен еще у 14 пациентов (19,2%). Также преобладала дистальная локализация тромбоза (78,6%).

Закономерности течения ТГВ.

В случае выявления ТГВ у пожилых пациентов с ПШБК перед операцией откладывание ЭТС приводит к дальнейшему ограничению подвижности, что может способствовать как прогрессированию тромбоза, так и появлению сопутствующих гипостатических осложнений – застойной пневмонии и пролежней. При возникшем «порочном круге» требуется решение вопроса, можно ли провести операцию при выявленном ТГВ?

Мы предположили наличие существенной разницы в закономерности течения ТГВ нижних конечностей в зависимости от его исходных данных (уровень ТГВ, окклюзивный или флотирующий характер, 1- или 2-стороннее поражение).

Сроки выполнения УЗАС и число выявленных ТГВ

|

День лечения в стационаре |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

Всего |

|

Число УЗАС |

1 |

7 |

3 |

13 |

18 |

12 |

15 |

14 |

3 |

5 |

91 |

|

Число пациентов с выявленным ТГВ |

– |

2 |

1 |

7 |

8 |

2 |

10 |

2 |

3 |

4 |

39 |

ТГВ в ходе работы был выявлен у 56 больных с ПШБК. Для возможности сравнительного анализа мы сочли возможным увеличить численность пациентов за счет больных с ТГВ, развившимся после планового ЭТС (34 пациента). Как только по данным УЗАС был впервые выявлен ТГВ, он учитывался как исходный для отнесения пациента в одну из четырех групп:

— 1 группу составили пациенты с ОДТГВ – 45 человек;

— во 2 группу вошли пациенты с ДДТГВ – 21 человек;

— в 3 группу вошли пациенты с ПОТГВ – 10 человек;

— 4 группу составили пациенты с ПФТГВ – 14 человек.

Динамика ТГВ (прогрессирование, начальная реканализация, переход из окклюзивного во флотирующий тромбоз и пр.) была отслежена у 30 пациентов с ОДТГВ, у 15 – с ДДТГВ, у 8 – с ПОТГВ, у 14 – с ПФТГВ.

Учитывая, что операция является фактором, приводящим к прогрессированию тромбоза, мы поместили пациентов в 2 отдельные группы. В одну группу вошли 57 паци-Таблица 1 ентов, которым повторное УЗАС выполнено после 6–8-дневного курса антикоагулянтной терапии, во вторую группу вошли 10 пациентов, которым на фоне ТГВ было выполнено ЭТС, после чего выполнено повторное исследование сосудов.

Анализ течения ТГВ у пациентов по данным двух последовательных УЗАС с разницей в 6–8 дней.

Положительной динамикой считали признаки начальной реканализации тромбоза, переход фло- тирующего тромбоза в окклюзивный, смещение проксимальной границы тромбоза дистально. Отрицательной динамикой считали увеличение числа тромбированных вен, увеличение длины тромба, смещение проксимальной границы вверх, появление флотации.

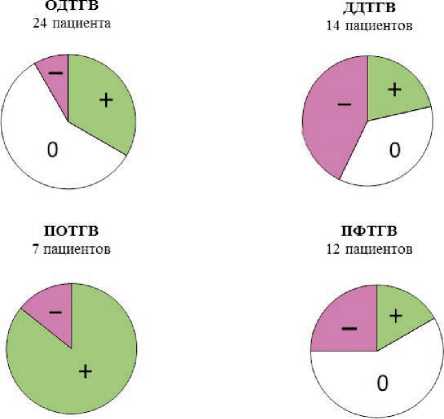

Из 24 пациентов с ОДТГВ положительная динамика отмечена у 8 (33,3%), у 14 (58,4%) значимой динамики не было выявлено и у 2 (8,3%) отмечена отрицательная динамика.

Из 14 пациентов с ДДТГВ только у 3 (21,4%) была отмечена положительная динамика, значимых изменений не было у 5 (35,7%) и у 6 (42,9%) отмечена отрицательная динамика.

Из 7 пациентов с ПОТГВ положительная динамика была отмечена у 6 (85,7%) и у 1 (14,3%) отмечено прогрессирование тромбоза.

Из 12 пациентов с ПФТГВ положительная динамика была всего у 2 (16,7%), отсутствие изменений у 7 (58,3%) и отрицательная динамика – у 3 (25%).

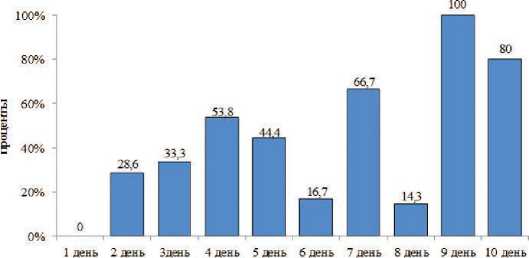

Положительный эффект от антикоагулянтной терапии в течение одной недели прослеживался чаще у пациентов с ОДТГВ и ПОТГВ (рис. 6).

Анализ течения ОДТГВ у пациентов по данным двух последовательным УЗАС (между исследованиями выполнено ЭТС).

10 пациентам ЭТС было выполнено после однократного выполнения УЗАС. У 6 пациентов был выявлен ОДТГВ нижних конечностей. Была начата антикоагулянтная терапия, затем выполнена операция и вновь продолжена антикоагулянтная терапия, отрицательная динамика была выявлена у 3 пациентов. У оставшихся 3 пациентов значимых изменений выявлено не было.

Рис. 6. Течение ТГВ по данным двух последующих УЗАС на фоне антикоагулянтной терапии (в течение 6–8 дней). Зеленым цветом обозначена положительная динамика. Белым цветом обозначено отсутствие динамики. Фиолетовым цветом обозначена отрицательная динамика

При лечении ОДТГВ антикоагулянтами в группе из 24 человек отрицательная динамика была отмечена только у 2 пациентов. В случае выполнения ЭТС на фоне ОДТГВ ухудшение было отмечено у 3 из 6 пациентов. Эти данные могут свидетельствовать о том, что операция как фактор риска способствовала изменению хода тромбоза у пациентов с ОДТГВ в сторону прогрессирования ВТЭО.

Закономерности течения ТГВ после ЭТС.

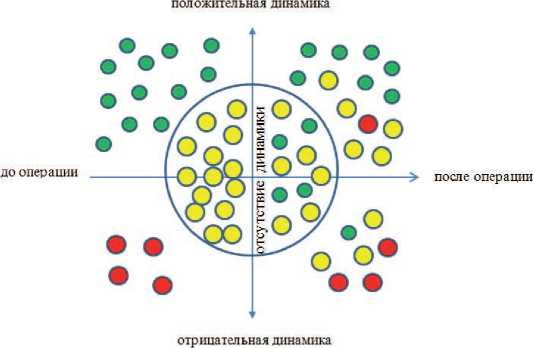

У 30 пациентов перед операцией было выполнено несколько последовательных УЗАС-исследований, которые отразили тенденцию течения ТГВ. Если выделить отдельно группы по динамике ТГВ до операции, можно предположить течение ТГВ после операции.

Так, у 12 пациентов с положительной тенденцией течения ТГВ улучшение после операции сохранилось у 7, ухудшение – у 1.

Из 14 пациентов без значимой динамики течения ТГВ улучшение после операции было у 5, ухудшение – у 3.

Из 4 пациентов с отрицательной динамикой течения ТГВ улучшение было у одного, а ухудшение – у 3 (рис. 7).

Эти знания можно применить тогда, когда решается вопрос о целесообразности ЭТС у пациентов с ПШБК и выявленным ТГВ. Резистентность к антикоагулянтной терапии до операции должна насторожить врача на возможные ВТЭО после операции.

Реканализация по данным УЗАС перед операцией.

У 7 пациентов в предоперационном периоде была выявлена реканализация глубоких вен нижних конечностей

Рис. 7. Закономерность течения ТГВ в пред- и послеоперационном периоде (по данным УЗАС).

Зеленым цветом обозначены пациенты, имеющие положительное течение ТГВ до операции, желтым – те, у которых динамики выявлено не было, красным – пациенты с отрицательной динамикой. После операции также были выполнены УЗАС нижних конечностей, по данным которых прослеживалась динамика, оказалось, что при положительной динамике до операции на фоне антикоагулянтной терапии (зеленый цвет), чаще всего она сохраняется и после операции. При отрицательной динамике (красный цвет) тромбоз протекал неблагоприятно и после операции после ТГВ. 5 пациентам в послеоперационном периоде была назначена профилактическая доза антикоагулянта, на фоне чего у 3 развился тромбоз (у двоих дистальный ТГВ, у одного – проксимальный), двоим пациентам с реканализо-ванным проксимальным тромбозом после операции сразу была назначена лечебная доза антикоагулянта, рецидива тромбоза не выявлено.

Обсуждение

Разделение пациентов на группы, похоже, является оправданным. В случае проведения антикоагулянтной терапии в течение 6–8 дней и повторного выполнения УЗАС отрицательная динамика ТГВ чаще встречалась в группах пациентов с ДДТГВ и ПФТГВ (на эти группы пришлось 75% пациентов с отрицательной динамикой, в то время как положительная динамика встретиласть только у 26,3%), поэтому больные из данных групп требуют особого внимания из-за высокого риска прогрессирования ВТЭО, даже на фоне анти-коагулятной терапии. При тех же условиях положительная динамика чаще встречалась в группах пациентов с ОДТГВ и ПОТГВ (на эти группы пришлось 73,7% пациентов с положительной динамикой, в то время как отрицательная динамика встретилась только у 25%), что свидетельствовало о возможности проведения оперативного лечения (ЭТС) с последующим продолжением антикоагулянтной терапии с незначительным повышением риска прогрессирования ВТЭО.

Если предоперационный период довольно длительный, желательно выполнить повторное УЗАС. В нашем случае, несмотря на проведение антикоагулянтной терапии в течение одной недели, у 1/5 пациентов сохранилась отрицательная динамика в течении ТГВ. Значимых изменений не произошло примерно у половины пациентов, у 1/3 пациентов была отмечена положительная динамика.

ОДТГВ у пациентов с ПШБК является некоторой «закономерностью». Выполнение ЭТС на фоне данного тромбоза с продолжением антикоагулянтной терапии является наиболее адекватным решением (повышается риск ВТЭО из-за самой операции, однако снижается риск прогрессирования ТГВ из-за малоподвижности пациента).

Так, из 16 пациентов с ОДТГВ нижних конечностей, получавших после операции антикоагулянты в лечебной дозировке, у 15 (93,8%) тромбоз сохранился на дистальном уровне.

ПФТГВ требует немедленного принятия решения. Перед ЭТС тактика должна быть направлена на хирургическую профилактику ТЭЛА (установка кава-фильтра или перевязка поверхностной бедренной вены). При выявлении подобного тромбоза после операции тактика должна быть направлена в первую очередь на консервативное лечение тромбоза.

Двусторонний тромбоз любой локализации отражает сдвиг гемостаза в сторону тромбообразования. При выяв- лении ДДТГВ лучше воздержаться от ЭТС, провести курс антикоагулянтной терапии, выполнить контрольное УЗАС. В случае положительной динамики или отсутствии изменений – выполнить ЭТС и продолжить лечение ТГВ, а при отрицательной динамике – отложить ЭТС до момента реканализации тромбоза.

Пациентов с реканализованным ТГВ после ЭТС следует вести, как пациентов с ТГВ.

Выводы

У каждого третьего больного с ПШБК в ходе предоперационного обследования был выявлен ТГВ. Анализ проводимой профилактики ВТЭО и встречаемость ТГВ указывают на сохраняющуюся актуальность проведения эффективной профилактики ВТЭО (например, при помощи НМГ). Применение антиагрегантов в качестве профилактики ВТОЭ у пациентов с ПШБК недопустимо в качестве единственного метода профилактики.

Если предоперационный период у пациентов с ПШБК является продолжительным, выполнение повторных УЗИ вен нижних конечностей в ходе предоперационной подготовки позволяет предположить течение ТГВ после операции.

В случае применения антикоагулянтной терапии ОДТГВ является довольно благоприятным (отрицательная динамика только у 8,3%). ДДТГВ у пациентов травматологического профиля наиболее часто прогрессирует на фоне антикоагулянтной терапии (отрицательная динамика у 42,9%). Течение ПОТГВ довольно благоприятное, признаки положительной динамики на фоне антикоагулянтной терапии прослеживаются уже через несколько дней. Возможно проведение консервативной терапии без хирургической профилактики ТЭЛА. ПФТГВ склонен к прогрессированию, несмотря на проводимую терапию антикоагулянтами. По отношению к жизнеугрожающим эмбологенным тромбозам должна быть применена активная хирургическая тактика.

Список литературы Встречаемость и закономерность течения тромбоза глубоких вен нижних конечностей при эндопротезировании тазобедренного сустава, современная реальность

- Варданян А.В. Профилактика послеоперационных венозных тромбоэмболических осложнений: современный взгляд на старую проблему//Анналы хирургии. 2006. № 1. С. 70-75.

- Матвеева Н.Ю. Ультразвуковое ангиосканирование в диагностике патологии глубоких вен нижних конечностей при эндопротезировании тазобедренного сустава, травмах таза и длинных костей. Дис..канд. мед. наук. М., 2002. 120 с.

- Dahl O.E., Aspelin T.,Lyberg T. The role of bone traumatization in the initiation of proximal deep venous thrombosis during cemented hip replacement surgery in pigs//Blood Coag. Fibrinol. 1995. Vol. 6. P. 709-717.

- Dahl O.E. Cardiorespiratory and vascular dysfunction related to major reconstructive orthopedic surgery//Acta Orthop. Scand. 1997. Vol. 68. P. 607-614.

- Edelsberg J., Ollendorf D., Oster G. Venous thromboembolism following major orthopedic surgery: review of epidemiology and economics//Am. J. Health Syst. Pharm. 2001. Vol. 58 (Suppl. 2). S. 4-13.

- Geerts W.H., Heit J.A., Clagett G.P. et al. Prevention of venous thromboembolism: Sixth ACCP Consensus Conference on antithrombotic therapy//Chest. 2001. Vol. 119 (Suppl.). S. 132-175.

- Stamatakis J.D., Kakkar V.V., Sagar S., Lawrence D., Nairn D., Bentley P.G. Femoral vein thrombosis and total hip replacement//British Med. J. 1977. Vol. 2. P. 223-225.

- Turpie A., Eriksson B., Bauer K. et al. Advances in Therapeutics and Diagnostics. Fondaparinux//Journal of American Academy of Orthopaedic Surgions. 2004. Vol. 12. P. 371.

- Virchow R. Neuer fall von todlicher embolic der lungenarterien//Arch. Pathol. Anat. 1956. Bn. 10. S. 225-228.