Вторая основная связанная задача теории термоупругости для бесконечной полосы

Автор: Каркусты Н.Н.

Журнал: Владикавказский математический журнал @vmj-ru

Статья в выпуске: 2 т.1, 1999 года.

Бесплатный доступ

В статье определяется температурное поле и напряженные состояния в бесконечной термически изотропной однородной полосе конечной ширины 2b по известным на границе смещениям и температуре. С помощью метода интегральных преобразований Фурье уравнение в частных производных сводится к системе обыкновенных дифференциальных уравнений с постоянными коэффициентами, решение которой ищется обычным способом.

Короткий адрес: https://sciup.org/14317981

IDR: 14317981 | УДК: 539.377

Текст научной статьи Вторая основная связанная задача теории термоупругости для бесконечной полосы

Таким образом, в случае связанной термоупругой задачи необходимо к уравнению (1) прибавить уравнения движения при отсутствии объемных сил, которые можно написать так:

Эхх dxy = d2u dyx dyy = дД dx dy Р dt2 ’ dx dy dt2 ’ и связь между компонентами деформации и и и с компонентами напряжения — так:

Ввиду того, что в однородном изотропном теле отсутствуют искажения углов, компонент касательных напряжений остается без изменений:

(du du\

=. = и« = + аД

Итак, задача состоит в решении системы дифференциальных уравнений (1)-(4) при следующих начальных и граничных условиях:

T($,y,t)|t=o = o, T(x,y,t)\ ,=ЫХД, — = ДХД у=-Ъ

м(ж,уЛ)||^Нос = 0, у(ж,у,йк=ь = 91(Х,ш), u(x,y,t)\ = у2(Х,ш), y = ±b dT lim ТД, у, t) = 0, lim —— = Q. (5)

ж-Юо ж->|оо dx

Ввиду того, что решается вторая основная задача, в уравнении движения удобнее пользоваться компонентами смещения. Тем самым равенства (3) и (4) примут вид

.86 . .81 82«

\Э0 . „дТ д2и

(А + ц) — + у Ах - иф— = р——, Эу Эу dtz а уравнение теплопроводности (1) перепишется так:

д2Т д2Т _ 1 дТ Э0

Эх2 Эу2 и dt dt"

Введем термоупругие потенциалы перемещения др д'ф

др

и = — + —, v = — ■ Эх Эу Эу

Внося выражение (7) в системы (6) и (6'), получаем

Эф

Эх ’

|

(А + 2р)-^-Ар + р-1-Аф -Эх Эу |

ЭТ хр^т-дх |

Э2 1 = Pdt2* |

^ Эх |

д'ф Эу |

|

(Л + 2р^-1-Ар - р-1-Аф -Эу Эх |

ЭТ 9у |

Э2 1 = р№' |

( др ^Эу |

д'ф дх |

Эв Л д2Т д2Т _ 1 дТ

Эх2 Эу2 и dt

Будем считать, что функции и(ж,у,1) и и(ж,у,1) не только непрерывны, но и имеют непрерывные частные производные до третьего порядка включительно в рассматриваемой области.

По указанному выше условию, компоненты смещения и(ж,у,1) и и(ж,у,1) связаны с термоуиругими переменными: „ = $Щ 5» „ = ^ - » функции *,^ и ффх,у,Т) должны иметь частные производные вплоть до четвертого порядка, и будем предполагать, что к этим функциям р^х,у,^ и ф^х,у,^ применима теорема Фурье, т. е. будем считать, что существуют интегралы

У(а,У^) =

W«,y,t) =

ОО

f

х/2тгг J

— ОО

ОО

f

V2tti J

— ОО

ег“х dx,

(/ж,

где а = «1 + гор. Следуя идее Титчмарша [2], в качестве переменной в интеграле Фурье возьмем t и предположим, что функции у(ж,у,^) и '^(ж,у,1) ограничены для всех (ж, у) в заданной области и что существуют интегралы

ОО

ОО

2% J о

2% J о

еш1 dt. (10)

Из теорем об обратных преобразованиях Лапласа — Фурье обратное преобразование можно записать в виде

У(«,УЛ)

ОО

/ у(а, у, ш)е-ш4 dш, о

Ф<№У,Й

ОО

,__ [ dw.

о

(П)

Умножим систему уравнений (8) на -А=еш4 и проинтегрируем по t от 0 до оо. В результате получим

, 9 А 9 л , э9Т 2 /ду 9-ф\

(А + 2/z) —— Ду + р—^-ф — ир—— = —рш I ——Н —— I, ох оу ох у ох оу у х 9 л 9 л , ,9Т 2 Ф 9<р Эф\

А + 2/z — Ду - р—^'Ф - ир— = -рш2 — - — , оу ох оу \ оу ох у

92Т Э2Т /тX

= ш - ' 7/ДИ '13

ох2 оу2 у ИУ

Умножим систему (12) и (13) на ^^.егаж и проинтегрируем по переменной х с учетом (5) и того факта, что компоненты смещения тфх,у,ф и и(ж, у, f) вместе со своими производными обращаются в нуль при ж —> оо. Будем иметь х ,d2 у d3tb

1а2р-Рш2^-гаирт = ^ dy

—za[—а (Л + 2/z) + рш ]у — za(A + 2/z) — /z ——— dy2 dy6

г ~ „ d3p i d2ф dT

— a2(A + 2/z) ---H (A + 2/z)——- - гора2 p - рш2) + гар—г - ир— = О, dy dy4 dy2 dy

'2T / 2 ш\ 2 d2

-

1 a -A--= шуа p — шу

и у dy2

Система (14)-(15) является системой линейных дифференциальных уравнений. Как известно из курса дифференциальных уравнений, систему дифференциальных уравнений можно свести к одному уравнению более высокого порядка. Поэтому естественно искать решения систем (14) и (15) в виде показательных функций вида

у(а, у, ш) = ^\еку, 'ф(о1, у, ш) = у2ек'и, Т = y3ek"ti,

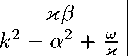

где ух, 72, 7з и к — неизвестные постоянные, которые нужно определить так, чтобы функции (16) удовлетворяли системе (14), (15). Так как решения ищутся в виде (16), то при подстановке (16) в системе (14), (15) получим

—ш[(А + 2р) (к2 — а2) + рш2]71 + ^к2 — а2рь + рш2]дг + гариу3 = О, [(А + 2рРк2 - а2) + рш2]71 + га^к2 - а2)р + рш2]д2 - иру3 = О, шу(^к2 — q2)7i + 0 + [ к2 — о? — — )73 = 0.

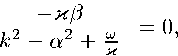

Рассматривая (17) как систему линейных однородных алгебраических уравнений относительно 71, 72, 73, замечаем, что для получения нетривиальных решений систем (14) и (15) надо потребовать равенства нулю определителя, составленного из коэффициентов линейных однородных алгебраических уравнений (17). Одновременно этот определитель является характеристическим уравнением систем (14), (15):

—ш[(А + 2рРк2 — а2) + рш2\ рк2 — а2)р + рш2^к [(А + 2р^к2 — а2) + рш2^к га[(&2 — а2)р + рш2]

шрре2 — а2') О

гаир

— ирк к2 - а2 + ^

= 0.

Раскроем определитель по минорам:

к^к2 — а2рь + рш2]

или

[(А + 2рРк2 — а2) + рш2^к шр^к2 — а2)

■ 2<т[(&2 — о?рь \ рш^]

— ирк

(к2 - а2) + ^

—ш[(А + 2рРк2 — а2) + рш2] шр^к2 — а2)

гаир к2 - а2 + ^

Из (19) получаем следующее:

(А + 2рРк2 — а2) + рш2 шр^к2 — а2)

(к2 — а2) рк2 — а2рг + рш2]

откуда имеем к2 — а2 = 0, (к2 — а2рг + рш = 0,

[(А + 2р,рк2 — а2) + рш2рк2 — а2 + ш/и) — рш(&2 — а2^ир = 0.

Итак, &i;2 = ±а, кз-д = ±у/а2 — рш2/р

^2 - а2 = - * [рш2 + ршир + (А + 2ц)-]

2(А + 2р) и рш2 + ршир + (А + 2р) —

+2шрир

рш2 + (А + 2ц)- и

Корни характеристического уравнения различны, поэтому система дифференциальных уравнений имеет линейно зависимые решения, т. е. 71, 72, 73 будут линейно зависимыми. Подставляя значение а = к^, будем иметь гарш2у\ + рш2«72 + гаируз = 0, рш2«71 + гаршу2 — хра^з = 0, шр • 0 + 0 + ^7з = 0,

7з = 0,

71 = сь

72 = -'ici-

Аналогично, подставляя к2 = —а, имеем 73 = 0, 72 = ic^, 71 = С2.

Подставим корень кз4 = а2 — ^-;

{ ia^^p^yi + гахру3 = О, -^рш271 - хРу3 = О, -шррш2У1 - (рш2 + ^)7з = О,

7з = с3) 71 = сз—~~—г, 72 = 0, рш2^Х + р)

7з = С4, 71 = С4 —— 7, 72 = 0. рш-рХ + /И

Введем обозначение:

™2 = ом I о a W + Т1ШХР + (Л + 2М)-]

2(А + 2р)х

± хНршхРУ + W - (А + 2р)-)2 + 2wyxp(pw2 + (А + 2р)—

V XX

—га[(А + 2р)т2 + рш2]74 + (т2р + рш2) V а2 + т272 + гахРуз = 0,

[(А + 2р)т2 + рш2]71 V«2 + т2 + гарн2 р + рш2)7г — хр\/ а2 + т2 = 0,**

-

2 / 2 ^ iп

шт^т 71 + т--7з — 0.

\ х/

Согласно определению комплексного числа, два комплексных числа равны между собой тогда и только тогда, когда соответственно равны их действительные и мнимые части. Учитывая это, получаем, что д2 = 0, и это приводит систему (24) к виду

-

-[(А + 2р)т2 + рш2]71 + хруз = 0, [(А + 2р)т2 + рш2\ух - хру3 = 0.

Отсюда определим неизвестные 71, 72, 73:

(А + 2р^т2 + рш2

71 = Сб, 72 = 0, 7з = -----------------• хр

Аналогично, подставляя значение к6 = —Va2 + m2, получаем п (А + 2ррп2 + рш2

71 = Сб, 72 = 0, 7з = с6-------------------.

хр

Теперь можно записать общие выражения искомых функций

-

( \ a-и -ау Хррекзу Хрре-кзу к _к

<р(а,у,ш) = ще у + с2е u - с3 —т-——г + с4—т-——- + с5е^5У + с6е ksU, pw2VX + p) pw2vX + p)

Р = -iC1eay + гс2е"ау, т ^Х + 2ррп2 + рш2 1 „ —кчУ\

Т = сзекзиС4в ---L ---(С5е^5У_Сбе к5уу

Хр

Вернемся к компонентам смещения и (ж, у, t) и у (ж, у, t) и, учитывая термоупругий потенциал перемещения, можем их записать так:

dp dtp и\а,у,ш) = — гар 4——, у(а,у,ш) = —--Угаф, dy dy

м(а,у,ш) ,, = О, у(а,у,ш) = а4(а,шР v(a,y,u)\ , = а2(а,шУ

X ’ ' М-у = ±Ь 1 П-у = Ъ У Х п х 1 Ч-у = — Ь ’

Преобразовывая начальные и граничные условия, можем представить их в виде

—2?a[cie“y + сге ау] 4--^“ , ^ , [сзе^3^7 — с4е fcsy] 4- ?a[c5efcsy — Сбв fcsy] = м(а, у, ш),

2a[cie“y — С2е-“у]^ [csefc3y + С4е-/,'зУ] + k5\c5eksy — сев-fc5y] = у(а,у,ш), pwz^X + p)

Т(а,у,ш) = csefc3y 4- С4е-,,'зУ 4- c?[csefc5y — cee-fc5y], (А + 2р)т2 4- рш2

Подставляя значения граничных условий в преобразованном виде, получаем систему алгебраических уравнений для определения произвольных постоянных щ, с2, сз, С4, С5) Cg .

2cie“b + 2с2е-“ь + тсзе^6 - тс4е"кзЬ - съек^ь - с6е-к^ь = О,

2cie"“b 4- 2с2е“ь 4- тс3е"кзЪ - тс4екзЬ - c5e"ksb - c6eksb = О, 2aeabci — 2ас2е-“ь — тк3с3екзЬ — тк3С4е-кзЬ 4- к3с3екзЬ 4- к3Сбе-кзЪ = gi(a,cy), 2acie-“b — 2ае“ь — тк3с3е-кзЪ — тк3С4вкзЬ 4- k3c3e-ksb 4- к3СбекьЪ = д2^а,шУ с3екзЪ + с4е-кзЬ + dc5ek5b - c6e-k5b = .fMw^ к3с3е-кзЬ — к3с4екзЬ 4- dc5k5e-ksb 4- dk5C6eksb = /2(а,ш),

, (Л 4- "21фт2 4- рш2 ирр d = --------«------’ 7711 = ——?■ хр pwz^X 4- р-)

Решая эту систему алгебраических уравнений относительно Cj (j = 1, 2, 3,4, 5, 6), получим, что Aq равно определителю

|

Ai |

△ 2 |

A3 |

A. |

△ 5 |

Ae |

|

C1 Ao’ |

C2 “ A? |

C3 “ A?’ |

C4" Ao’ |

C5" A? |

С6" a; |

Подставляя найденные значения произвольных постоянных (ci,C2, сз,С4,С5,Сб) в искомые функции, получим

|

у(а,у,ш) = ^еау |

+ ^1е-«У _ ^1екзУ До До |

До |

+ ^ек^ + До |

^1р-к6у До |

|

ф = + До |

А2 г-А""у, До |

|||

|

Т(а, у, ш) |

= ^1екзУ + ^±е-кзУ До До |

+ d^ До |

-d^e"^ До |

Так как функции у(а,у,ш) и ффа, у, ш) найдены, то компоненты смещения будут определяться по формуле (7), а компоненты напряжения — по формуле (3).

Список литературы Вторая основная связанная задача теории термоупругости для бесконечной полосы

- Мусхелишвили Н. И. Некоторые основные задачи математической теории упругости.-М.: Наука, 1966.

- Титчмарш Е. Введение в теорию интегралов Фурье.-M.: Гостехиздат, 1948.

- Снеддон И. Преобразования Фурье.-М.: Изд-во иностр. лит., 1955.

- Каркузашвили Н. Н., Козубовская И. Г. Определение температурных напряжений бесконечной пластинки при заданной температуре на одной из кромок//Укр. мат. журн.-1966.-T. 18, № 3.

- Каркузашвили Н. Н., Киселев П. Я. Определение температурного поля в тонкой бесконечной пластинке с конечной шириной//Некоторые вопросы прикладной математики.-Киев: АН УССР, 1969.-Вып. IV.