Вторичные погребения в Древней Японии в периоды Дзёмон и Яёй

Автор: Соловьева Е.А.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла и средневековья

Статья в выпуске: т.XXVI, 2020 года.

Бесплатный доступ

Практика совершения вторичных погребений известна на территории Японских о-вов на протяжении нескольких эпох. В течение периода дзёмон (13 000-400 гг. до н.э.) встречаются перезахоронения нескольких видов. Во-первых, это погребения в пещерах в земляных ямах, во-вторых, погребения в керамических догу-кувшинах. Анализ материалов из двух могильных ям в скальном убежище Ёсэкура, относящемся к позднему этапу периода дзёмон, позволил определить, что перезахоронение проводилось четыре раза. Количество погребенных свидетельствует об использовании могильных ям на протяжении долгого времени и, вероятно, для обитателей нескольких пещер. В конце периода дзёмон в восточной части Японии появляются погребения в догу-кувшинах. В подобных погребениях найдены обожженные кости новорожденных и младенцев, что позволяет сделать вывод об использовании кувшинов для погребения детей. В течение периода яёй (X в. до н.э. - III в. н.э.) также встречается практика вторичныхпогребений. На переходном этапе от периода дзёмон к периоду яёй известны вторичные погребения в керамических сосудах. Особым проявлением традиции можно считать захоронения в сосудах-кувшинах с антропоморфными изображениями из преф. Ибараки. Сходные погребения расположены на компактной территории, что может говорить о сочетании традиций прошлой и новой эпохи в пределах определенной группы населения. К концу периода яёй наблюдается уменьшение размеров поселений, появление большого количества погребальных комплексов, что связано с изменением образа жизни, в т.ч. и под влиянием миграционных потоков с континента. Выходцы, прежде всего с территории Корейского п-ова, помимо новых занятий приносили также и представления о мире, которые, соединяясь с местной традицией, влияли на изменение ритуалов.

Дзёмон, яёй, погребения, погребальный обряд, вторичные погребения, пещеры

Короткий адрес: https://sciup.org/145145135

IDR: 145145135 | УДК: 903.5 | DOI: 10.17746/2658-6193.2020.26.628-633

Текст научной статьи Вторичные погребения в Древней Японии в периоды Дзёмон и Яёй

Погребальный обряд древнейшего населения Японских о-вов отличается разнообразием. В течение периода дзёмон* встречаются погребения в раковинных кучах, в грунтовых ямах, в грунтовых могильниках, под каменными кладками. На последних этапах периода дзёмон появляются захоронения в сосудах, причем на северо-востоке подобным образом захоранивают детей, а в центральной Японии встречаются захоронения взрослых в сосудах. Кроме стандартных встречаются и вторичные захоронения. На протяжении периода яёй** захоронение умерших совершалось в ямах, шаровидных сосудах, деревянных гробах, под круглыми и квадратными по форме насыпями. Встречаются также вторичные погребения.

В конце 1980-х гг. профессором Ватанабэ Т. было зафиксировано более 75 случаев вторичных захоронений, относящихся к периоду дзёмон , что можно расценивать как начало обобщения. На севере региона Тохоку известно множество погребений в керамических сосудах. Считается, что глиняная посуда была сделана с целью перезахоронения: до этого человеческие кости хранили и закапывали в яме или сооружении, похожем на каменный желоб. Находки подобных погребений ограничены территорией префектур Аомори, Акита, Ива-тэ и части о-ва Хоккайдо. Вторичные захоронения обладают различными особенностями: известны случаи помещения в сосуд костей одного человека и нескольких, сосуды обнаруживаются по одному и группами. В групповых захоронениях встречаются останки 4–5 человек, но известны случаи погребения вместе 100 и более человек, как, например, в раковинной куче Накацума, преф. Ибараки. Коллективные захоронения известны на всей территории Японии, имеют ограниченный диапазон распространения и ограниченный период времени, что соответствует типам керамики Хориноути II. В коллективном захоронении под насыпью на памятнике

Гонгенхара, преф. Тиба, были обнаружены останки 18 человек. Найденные скелеты были поделены на две части по строению коренных зубов. Погребение совместно нескольких людей появилось путем объединения мест захоронения жителей нескольких небольших поселений и рассматривалось как проявление поклонения предкам. Т. Ватанабэ интерпретирует захоронение как место, которое продолжает физические отношения между людьми [Ситара, 2015, с. 67].

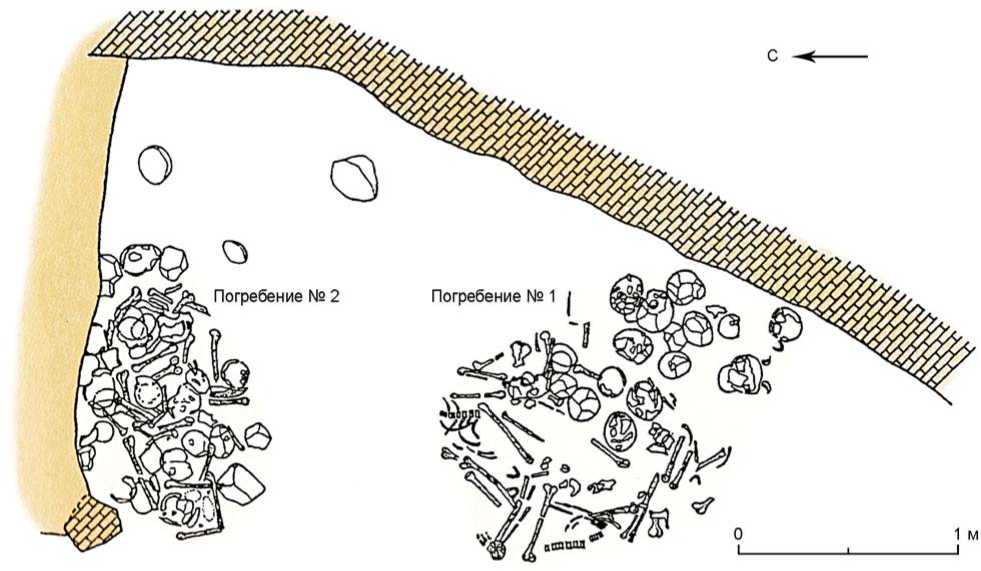

К числу самых ранних известных вторичных погребений исследователи относят погребения в западной Японии. Наиболее изученными являются материалы скального убежища Ёсэкура. Скальное убежище Ёсэкура расположено в ущелье Тайсяку в известняковом поясе региона Тюгоку. Внутри убежища обнаружено несколько могильных ям. Вторичными погребениями являются № 1 и 2 (рис. 1). Слои, в которых обнаружены погребения, датируются поздним этапом периода дзёмон . В могильной яме № 1 обнаружено скопление разрозненных костей скелетов. Точно можно говорить о 14 скелетах, вероятно, общее количество доходило до 20. На зубах есть следы красного пигмента, на всех черепах зафиксировано удаление нескольких зубов [Кавасэ, 2007, с. 49]. В могильной яме № 2, расположенной в 1 м от ямы № 1, найдено 24 скелета. Более половины скелетов принадлежат молодым людям, как принадлежащие взрослым людям идентифицируются не более 3–4 скелетов. На зубах обнаружены следы красного пигмента, есть случаи удаления нескольких зубов. Разрозненное расположение костей и возраст умерших позволяют сделать вывод о четырех самостоятельных погребениях, совершенных в разное время. Возможно, в погребении первых умерших затем перезахоранивались представители родовой общины. Сложно определить, были ли погребенные обитателями самого́ скального убежища Ёсэкура. Поскольку количество погребенных значительно превосходит вместительность убежища для проживания, можно предположить, что здесь захоронены жители также и пещер, расположенных в непосредственной близости [Там же, 2007, с. 51].

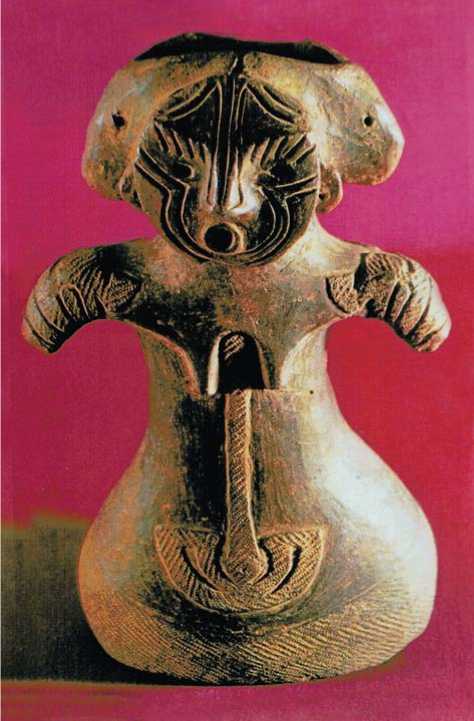

Ко времени перехода от заключительного этапа периода дзёмон к периоду яёй на памятниках Центральной Японии, преимущественно в преф. Яма-наси и Нагано, относятся захоронения в глиняных догу в форме кувшина. Среди находок в подобных памятниках встречается как керамика дзёмон , так и керамика яёй . Внутрь догу в форме кувшина помещались обожженные кости новорожденных или младенцев, что позволяет отнести их ко вторичным погребениям. Например, внутри догу в форме кувшина из Накаясики, преф. Канагава (рис. 2),

Рис. 1 . План погребений в скальном убежище Ёсэкура.

Рис. 2 . Погребение в догу -кувшине из Накаясики.

обнаружены обожженные кости новорожденного [Egami, 1973, p. 159]. Сам кувшин размером 25– 40 см обычно был изготовлен в форме человека с короткими верхними конечностями, талией и расширяющимся к низу туловом сосуда. Детали лица выполнены прорезными линиями. Отверстие в верхней части головы фигуры превратило ее в контейнер.

Наиболее древние случаи обнаружения следов обряда кремации на Японских о-вах относятся ко второй половине раннего и началу среднего этапа периода дзёмон и локализуются в регионе Тюбу. На заключительном этапе обряд кремации распространился на регионы Хокурику, Токай и Кинки, выйдя за пределы первоначальной территории. Затем эта традиция была продолжена в захоронениях периода яёй. На памятнике Накамура Нака-хира, преф. Нагано, обожженные кости были обнаружены как в могильных ямах, так и в глиняных сосудах-контейнерах. В каменных конструкциях, сопровождающих подобные погребения, найдены такие ритуальные предметы, как каменные палки сэкибо, каменные мечи, глиняные фигурки догу, глиняные пластины добан. Вероятно, по следо-вательность захоронения выглядела следующим образом: помещение тела в яму, его сожжение, перекладывание обожженных костей в керамический сосуд, погребение в специальной конструкции с ритуальными предметами. Таким образом, вторичные погребения в течение периода дзёмон совершались на разных этапах и со временем приобрели более сложные черты.

Традиция вторичных погребений продолжала существовать в период яёй , прежде всего, это касается погребений в керамических сосудах. С середины периода яёй вторичные погребения в керамических сосудах встречаются в пров. Микава и преф. Фукусима. Вопрос о происхождении традиции остается дискуссионным. Вероятнее всего, погребения в кувшинах связаны с традициями заключительного этапа периода дзёмон [Hudson, 1992, p. 161]. В течение периода яёй также встречаются погребения, в которых обнаружены обожженные кости в ямах.

К наиболее исследованным вторичным погребениям относится памятник Нэгоя, преф. Фукусима, датируемый временем перехода от периода дзёмон к периоду яёй , он демонстрирует многие черты захоронений периода яёй . Обнаружены яма, считающаяся местом первого захоронения, и яма с керамическими сосудами, в углу которой найден слой земли с обожженными костями, украшения из зубов и мелких костей.

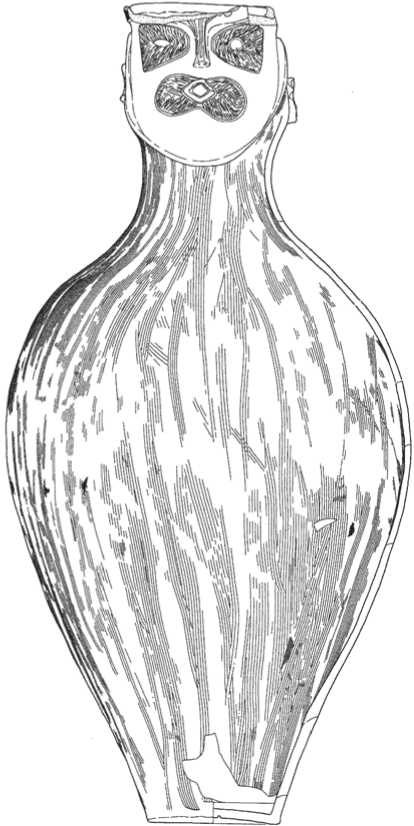

На территории преф. Ибараки известно несколько памятников периода яёй , в которых обнаружены группы сосудов в могильных ямах, в некоторых найдены ко стные фрагменты. Сосуды-контейнеры имеют форму кувшина и украшены антропоморфными изображениями. При раскопках памятника Идзумисакасита в пяти могильных ямах обнаружено 44 сосуда-кувшина, в могильной яме № 1 обнаружено 5 сосудов, один из которых с антропоморфным изображением [Идзумисакаситаисэки-но кэнкю, 2011, с. 109]. При исследовании са́ мοгο крупного сосуда-кувшина было обнаружено, что он заполнен землей с фрагментами человеческих костей. Ко сти помещены туда в разрозненном состоянии после того, как на них не осталось мягких тканей. Отличительной чертой сосуда, высота которого 77,7 см, является также изображение лица и других деталей головы на горлышке (рис. 3). Форма верхней части сосуда имитирует голову человека: изображены лицо, подбородок, уши. Нос выпуклый, с нанесенными тремя вертикальными линиями, рот круглый, губы обозначены тонкими линиями. Пространство вокруг глаз и рта оформлено орнаментом, который напоминает татуировку.

Большое влияние на представления ученых о вторичных погребениях периода яёй оказало максимально детальное изучение материалов памятника раннего этапа этого периода Оки II, преф. Гумма. Группой археологов были исследованы погребальные конструкции, кости, зубы, что позволило восстановить последовательность дей-

Рис. 3. Погребение в сосуде с человеческим лицом из Идзумисакасита.

1 – по: [Кавасэ, 2007]; 2 – по: [Egami, 1973]; 3 – по: [Идзумисакаситаисэки-но…, 2011].

ствий при захоронении: смерть, помещение тела умершего в земляную яму, после разложения мягких тканей выемка костей, изъятие нескольких зубов (для украшений, которые носили родственники умершего), помещение костей в керамический сосуд, обжигание костей, которые по размеру не входят в кувшин, и возвращение их в яму, помещение зубов из украшений в главную яму после смерти их носителей [Hudson, 1992, p. 163]. Данный памятник уникален по набору материала, поскольку обычно памятники демонстрируют лишь отдельные детали этого процесса – зубы и мелкие кости с отверстиями как элементы украшений, насечки на костях, кувшины и т.д. [Barnes, 2019, p. 51].

Погребения, где для захоронения использовались керамические сосуды-кувшины, наряду с которыми на памятниках обнаруживаются ямы, считающиеся местом первичного захоронения, чаще всего относят к вторичным. Смысл вторичных погребений остается не до конца ясным. Можно утверждать, что ко сти перед помещением в сосуды были разделены и иногда кремированы для того, чтобы они вошли в сосуд. Могильные ямы с кувшинами находятся далеко от поселений, поэтому связь с последними не очевидна [Mizoguchi, 2013, p. 241]. Данные исследований говорят о том, что погребенные умерли в разное время, но похоронены в одном месте. В погребениях встречаются останки людей разного пола и возраста, что не подтверждает идею о коллективных захоронениях людей по половозрастному признаку. Однозначно судить о связи вторичных погребений с социальным статусом сложно. Единственным признаком, который можно считать маркером особого положения, являются антропоморфные изображения на сосудах. Погребения в сосудах с антропоморфными изображениями, как правило, единичны, изображения лиц имеют индивидуальные особенности. Возможно, это погребения представителей знати, вождей или жрецов. Тот факт, что подобные погребальные сосуды обнаружены на достаточно компактной территории, за исключением единичных случаев в регионе Тохо-ку, может свидетельствовать о традиции отдельно взятой группы населения на ограниченной территории (современная преф. Ибараки), сохранившей элементы ритуальной практики периода дзёмон и соединившей их с элементами, вызванными новыми реалиями жизни. Связь с погребальным инвентарем также установить сложно, поскольку он встречается до статочно редко. Вероятно, существование групп погребений в сосудах в нескольких могильных ямах демонстрирует переходный этап к появлению погребений на участках под насыпями, окруженных рвом, что характерно для среднего – позднего этапов периода яёй. Погребения, окруженные рвом, слишком многочисленны для того, чтобы быть элитными, и слишком малочисленны для того, чтобы быть индивидуальными. Скорее всего, это некий прообраз семейных погребений. Перезахоронение в таком случае является своего рода ритуалом перехода. Обычай проделывать отверстия в костях и зубах, чтобы сделать из них подвески, связан с представлением о том, что фрагменты тела обладают магической силой умерших предков [Ситара, Исикава, 2017, с. 150]. Во второй половине периода яёй произошло уменьшение размеров поселений, что выступило следствием перемены условий существования: рода занятий, образа жизни, появляются менее затратные способы добывания пищи. Это повлекло за собой изменения в обрядовой практике и представлениях о мире. Одним из стимулов происходящих изменений следует считать миграционные потоки с территории континента и Корейского п-ова в частности. Так, погребения в керамических сосудах, распространившиеся в течение периода яёй на Японских о-вах, связываются исследователями именно с населением, переместившимся с территории Кореи [Mizoguchi, 2013, p. 87]. В период кофун, следующий за периодом яёй, как таковые вторичные погребения неизвестны, но в погребениях знати появляются элементы обряда мога-ри, сохранявшегося для императорской семьи на протяжении веков и предполагавшего помещение умершего в специальное место до полного избавления от мягких тканей с последующим захоронением в кургане.

Список литературы Вторичные погребения в Древней Японии в периоды Дзёмон и Яёй

- Идзумисакаситаисэки-но кэнкю (Изучение памятника Идзумисакасита). Дзиммэнфудоки-о томонау яёйдзидайтюкки-но сайсобо-ни нуйтэ (Сосуды с антропоморфными изображениями о вторичных погребениях периода яёй). - Ибараки: Акэбоно инсаиуся, 2011. -148 с. (на яп. яз.).

- Кавасэ М. Тюгоку санти-но дзёмонбунка. Тайсякукё исэкигун (Культура дзёмон горной части района Тюгоку. Группа памятников ущелья Тайсяку). - Токио: Синсэнся, 2007. - 96 с. - Сиридзу Исэки-о манабу (Сер. "Изучая памятники"; № 036) (на яп. яз.).

- Ситара X. Дзёмондзидай-но саисо:бо то яёидзидай-но саисо:бо (Вторичные погребения периода дзёмон и периода яёй) // Кикан кокогаку. - № 130. - Токио: Юд-занкаку, 2015. - С. 65-68 (на яп. яз.).

- Ситара X., Исикава Т. Яёйдзидай дзимбуцудзо: кэйхин-но кэнкю: (Исследование антропоморфных изображений периода яёй). - Токио: Досэйся, 2017. -294 с. (на яп. яз.).

- An Illustrated Companion to Japanese Archaeology / Ed. by W. Steinhaus and S. Kaner. - Oxford: Archaeopress, 2016. - 342 p.

- Barnes G.L. The Jomon-Yayoi transition in Eastern Japan: Enquiries from the Kanto Region // Japanese J. of Archaeol. - 2019. - N 7. - P. 22-84.

- Egami N. The beginnings of Japanese art. - Tokyo: Heibonsha, 1973. - 180 p.

- Hudson M. Rice, Bronze, and Chieftains. An Archaeology of Yayoi Ritual. // Japanese J. of Religious Studies. - 1992. - Vol. 19/2-3. - P 139-189.

- Mizoguchi K. Archaeology of Japan: From the Earliest Rice Farming Villages to the Rise of the State. - Cambridge: Univ. Press, 2013. - 393 p.