Вторичные погребения в глиняных сосудах в культуре дзёмон на территории Северной Японии

Автор: Иванова Дарья Александровна, Попов Александр Николаевич, Табарев Андрей Владимирович

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Археология Евразии

Статья в выпуске: 5 т.12, 2013 года.

Бесплатный доступ

Работа группы исследователей из Новосибирска и Владивостока посвящена изучению вторичных погребений в сосудах на территории Японии, а именно севера Тохоку, в период конца среднего и второй половины позднего дзёмона. В качестве источников привлекаются обширная литература на японском языке и материалы отчетов о проведении археологических раскопок. Изучение данного феномена началось еще в первой половине ХХ в. и продолжается до сих пор. Открыто около 50 памятников, на которых японские археологи обнаружили 70 погребальных урн со следами вторичного захоронения. Большая часть погребальных комплексов расположена в префектуре Аомори (42 памятника), несколько – в префектурах Акита и Иватэ; два местонахождения открыто в южной части п-ова Осима (юго-запад о. Хоккайдо). Очевидно, что керамическая посуда, найденная в погребальных конструкциях, производилась специально для ритуала и не использовалась в других сферах жизни. В качестве рабочей гипотезы авторами рассматривается положение о происхождении традиции детских погребений именно в северной части Японского архипелага.

Япония, север тохоку, культура дзёмон, вторичные захоронения, погребальные урны

Короткий адрес: https://sciup.org/147218829

IDR: 147218829 | УДК: 903.54

Текст научной статьи Вторичные погребения в глиняных сосудах в культуре дзёмон на территории Северной Японии

Погребальные комплексы являются одним из наиболее ценных источников для реконструкции культурных традиций человека. В то же время их информативность зависит от многих факторов – грунтовых повреждений антропогенного и природного характера, деятельности грызунов, степени сохранности органических материалов (в первую очередь, останков погребенных) и т. д.

В настоящее время на обширной территории Российского Дальнего Востока (Приморье, Приамурье, Сахалин) известно всего несколько погребальных комплексов с антропологическими материалами, датируемыми эпохами неолита и палеометалла. Для неолитического времени наиболее информативные материалы получены по двум синхронным комплексам (две группы погребений) в раковинных кучах на памятнике Бойсмана-2 в Южном Приморье [Попов, 2008; Попов, Табарев, 2010].

В связи с этим исключительно важную роль приобретают данные о погребальных комплексах и традициях, характерных для периодов неолита-палеометалла сопредельных территорий континентальной и островной частей Дальнего Востока, в первую очередь, комплексы, известные на Японском архипелаге и хронологически относящиеся к культуре дзёмон.

Именно эту цель – введение в научный оборот материалов погребальных комплексов по различным регионам Японского архипелага, опубликованных ранее исключительно на японском языке в статьях, монографиях и отчетах, преследует настоящая работа.

Для погребальных комплексов культуры дзёмон характерна довольно сложная и разнообразная погребально-обрядовая практика. Примерно в половине случаев покойника погребали в согнутом положении, головой, как правило, на юго-восток или на запад. В других случаях отдавали предпочтение трупоположению на спине с вытянутыми ногами, голова покойного могла быть обращена в любую сторону. При погребении в согнутом положении подавляющее большинство тел было помещено на спину, а ноги согнуты в коленях; иногда тело укладывали на бок. Присутствуют варианты, когда усопшего клали лицом вниз, при этом его колени подтягивали к груди. Если говорить о количестве погребенных в одной могиле, то для данной культуры характерны как одиночные, так и коллективные погребения, при этом достаточно редко встречаются парные.

В японской археологической науке принято подразделять погребальную традицию культуры дзёмон на пять этапов: начальный, ранний, средний, поздний и финальный . В свою очередь эти этапы соответствуют основным периодам развития культуры дзёмон: первоначальный (изначальный) дзё-мон – 13 800–10 000 л. н.; начальный дзёмон – 10 000–6 500 л. н.; ранний дзёмон – 6 500– 5 000 л. н.; средний дзёмон – 5 000–4 000 л. н.; поздний дзёмон – 4 000–3 000 л. н.; заключительный (финальный) дзёмон – 3 000– 2 400 л. н. [Соловьева и др., 2010. С. 52]. Однако до сих пор не обнаружено погребальных комплексов, характерных для изначального дзёмона.

Наиболее распространенная типология, используемая в японской литературе, предполагает следующие типы погребений [Са-кацумэ, 1961. С. 211]:

-

• погребение в могильной яме – どこう ぼ (докообо) / 土壙墓 ;

-

• могила с вторичным погребением в глиняном сосуде (погребальная урна) – かめ かんぼ (камэканбо) / 甕棺墓 ;

-

• могила со следами вторичного погребения – かいそうぼ (каисообо) / 改葬墓 ;

-

• погребение умершего в жилище, либо на поверхности пола, либо под полом – はい おくぼ (хаиокубо) / 廃屋墓 ;

-

• погребение, сопровождаемое конструкциями из камня (круги, оградки, насыпи) – せきぞうひょうしきぼ (сэкидзоохёёсики-бо) / 石造標識墓 .

В данной статье авторы более подробно останавливаются на такой своеобразной форме погребально-обрядовой практики, как вторичные погребения в глиняных сосудах (погребальных урнах).

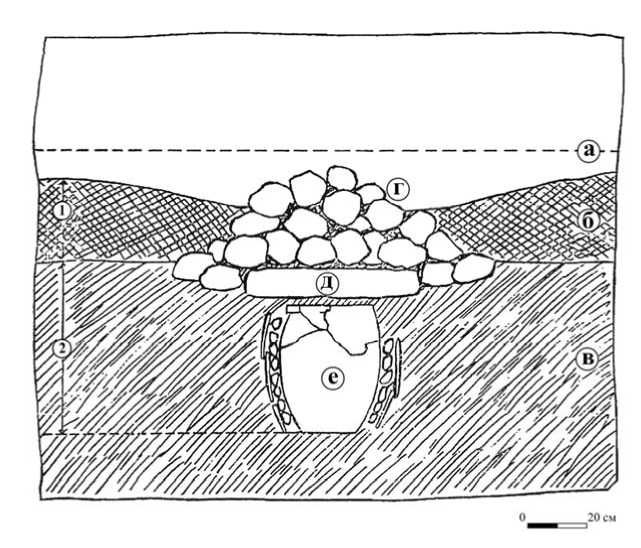

Первые упоминания о вторичных погребениях в сосудах относятся к эпохе Тайсё 1. В 1915 г. археологи из университета Намио-ка (г. Аомори) во время раскопок памятника Тэнгутай впервые обнаружили глиняные сосуды с человеческими костями внутри. Однако внимание научного сообщества данные материалы привлекли к себе лишь после 1917 г. В 1918 г. их подробно исследовал японский археолог Касаи Синия. В том же году в журнале «Археология» им была опубликована статья по данному памятнику. В ней сообщалось о трех погребальных сосудах, обнаруженных на памятнике Тэнгутай. Внутри одного из сосудов Касаи нашел человеческие кости. В своей статье он впервые описал отличительные особенности данного типа захоронения: во-первых, погребальные урны располагались в грунтовой могиле; во-вторых, поверх могилы была выложена каменная насыпь; в-третьих, человеческие кости перед помещением в сосуд предварительно освобождались от плоти (рис. 1) [Касаи, 1918. С. 66].

Следующие находки, относящиеся к исследуемому нами типу погребения, были сделаны уже в эпоху Сёва 2. В ноябре 1933 г. университетом г. Аомори исследовался памятник Саннотоугэ, расположенный в черте города. Он был обнаружен во время дорож-

Рис. 1. План могильной насыпи № 1 на памятнике Тэнгутай:

а – современная дневная поверхность; б – слой чернозема; в – материк (слой земли желтого цвета); г – каменная насыпь; д – каменная плита; е – погребальный сосуд (по: [Касаи, 1918. С. 67])

но-ремонтных работ. В южной части дорожного полотна археологи раскопали два погребальных сосуда и еще три – в восточной. Изучением памятника занимался археолог из Токийского университета Кида Содакичи. На основе данных, полученных во время раскопок, уже в следующем году в журнале «Историческая география» под его авторством вышла статья «Раскопки сосудов с отчищенными человеческими костями, обнаруженными в префектуре Аомори». В ней говорилось об обнаружении погребальных сосудов с помещенными в них человеческими костями, а также упоминалось о каменных ящиках, в которых располагались сосуды. Всего на данном памятнике было обнаружено шесть каменных ящиков, расположенных в ряд друг за другом. В каждом ящике помещалось от одного до трех сосудов, при этом человеческие кости находились только в одном из сосудов [Кида, 1934. С. 86].

В 1968 г. на основе информации, полученной с памятников Тэнгутай и Саннотоугэ, в журнале «Тайны древних культур Севера» была опубликована обобщающая статья японского археолога Эдзаки Тэруя под названием: «Изучение погребальных урн позднего дзёмона». Благодаря этой работе, в японской археологической науке впервые были выделены общие для всей префектуры Аомори типы погребальных сосудов.

В своей статье Эдзака использует ранее не известный термин «кайсоу камэкан бо» / 改装甕棺墓 , что означает «вторичные погребения в погребальной урне». Он также выдвинул идею, что погребальные сосуды, в которые складывали человеческие кости, являлись не просто предметом быта, а представляли собой специально изготовленные для погребального обряда сосуды. Особое внимание Эдзака уделял определению возраста погребенных [1968. С. 5]. Статья Эдзаки вызвала оживленную полемику по поводу значения вторичного погребения человеческих костей в глиняных сосудах для людей культуры дзёмон.

В 1968 и 1972 гг. под руководством того же Эдзаки в г. Хиракава (префектура Аомори) производились раскопки памятника Хо-риаи I. В работах принимал участие ученик Эдзаки – Касаи Рэй. Он обнаружил, что на данном комплексе, наряду с погребениями в сосудах, распространены также погребения в каменных ящиках. Это навело его на мысль о том, что здесь присутствуют как первичные, так и вторичные погребальные комплексы, и, вполне вероятно, что захоронения в каменных ящиках предшествовали захоронениям в сосудах.

Более точные данные на счет возраста человеческих костей в погребальных урнах были получены лишь в 1971 г. Во время раскопок памятника Иясакадаира-1, расположенного в дер. Раккасё, уезд Камиката (восточная часть префектуры Аомори), в одном из погребальных сосудов ученые обнаружили кости, принадлежавшие девушке 18–19 лет: на дне сосуда располагался череп, а с обеих сторон от него – кости рук и ног; все остальные кости были нагромождены поверх черепа [Сёухэн, Моримото, 1974. С. 201].

В 1978 и 1980 гг. в г. Аомори было открыто еще два памятника с погребальными урнами – Цукимино-1 и Мацуяма. В 1978 г. в г. Гонохе уезда Нинохе префектуры Аомори открыт памятник Якусимаэ. Под округлой земляной насыпью здесь компактно располагались три погребальных сосуда. В каждом найдены достаточно хорошо сохранившиеся человеческие кости [Ичикава, 1979]. В 1979 г. в деревне Роккасё на памятнике Такахоко раскопаны три погребальные урны. Человеческие кости, помещенные внутрь двух из них, были намеренно поломаны.

Во второй половине 1960-х гг. Эдзака Тэруя обратил внимание на тот факт, что за исключением префектуры Аомори больше нигде на территории Японии вторичных погребений в сосудах найдено не было. На основе распространения уже известных к тому времени памятников, Эдзака сделал предположение, что, возможно, новые открытия памятников с похожими погребениями в скором будущем будут сделаны в префектуре Акита в бассейне р. Ёвасиро и в префектуре Иватэ в бассейне р. Мабэчи (уезды Нинохе и Кэнохе). Его предположение подтвердилось в полной мере: сегодня памятники с вторичными погребениями в глиняных сосудах известны не только в префектуре Аомори, но и в префектурах Акита (в г. Кадзуно), Иватэ в районе г. Ни-нохе, в районе пролива Цугару между островами Хоккайдо и Хонсю, а также в южной части п-ова Осима (рис. 2). Всего на данный момент известно 50 памятников, на площади которых открыто и исследовано 70 погребальных урн со следами вторичного захоронения.

Касаи Рэй в 2002 г. опубликовал полноценный труд, касающийся данного феномена: «Изучение вторичных погребений в сосудах – Практика очищения костей умершего в культуре дзёмон». В данную работу вошли результаты раскопок всех памятников, обнаруженных как в префектуре Аомори, так и в соседних префектурах Иватэ и Акита. Так, в префектуре Аомори открыто 42 памятника, большая часть которых расположена в центральной части равнины Аомори (г. Аомори). Известны также памятники на п-ове Симокита и в восточной части равнины Цугару, при этом в северозападной части данной равнины не обнаружено следов подобной погребальной традиции [Касаи, 2002. С. 178–183]. На о. Хоккайдо обнаружено только два памятника. Первый – Ооцу, расположен в г. Мацумаэ уезда Мацумаэ (юго-запад о. Хоккайдо) [Сайто, 1974. С. 10]. Второй – на раковинной куче Тои в г. Хакодате уезда Камэда [Фуруяфу, 1992. С. 35]. В префектуре Иватэ достоверно известно только об одном памятнике. В г. Нинохэ на памятнике Арая-А, под небольшой каменной насыпью был обнаружен погребальный сосуд с человеческими костями. Кроме того, несколько захоронений с погребальными урнами зафиксированы в районе рек Китаками и Мабэчи (север префектуры Иватэ) [Касаи, 2002. С. 185]. В северной части префектуры Акита, в г. Кадзуно, были обнаружены два памятника: Оою (окружен по периметру каменной насыпью) и Асукатаи. В перспективе возможны новые открытия в районе г. Китаа-кита [Касаи, 2008. С. 1093]

В основном все памятники стали известны археологам благодаря строительным и сельскохозяйственным работам на данной территории. Так, 23,3 % из них обнаружено во время строительных работ, 17 % – во время сельскохозяйственных работ, 23,6 % – во время археологических разведок; обстоятельства обнаружения не известны для 36,1 % памятников.

Первоначально для обозначения погребальных сосудов, обнаруженных на памятниках Тэнгутай и Саннотоугэ, использовали термин «камэ» / 甕 – «сосуд, используемый

Рис. 2. Расположение памятников с погребальными урнами на территории юга о. Хоккайдо и северной части Тохоку:

1 – памятник Ооцу; 2 – раковинная куча Тои (о. Хоккайдо); 3 – памятник Канидзава (п-ов Симоки-та); 4 – памятник Тэнгутай; 5 – памятник Саннотоугэ; 6 – памятник Цукимино-1; 7 – памятник Хо-риаи I; 8 – памятник Уэнотаи, 9 – памятник Иясакадаира-1; 10 – памятник Якусимаэ; 11 – памятник Такахоко; 12 – памятник Мацуяма (префектура Аомори); 13 – памятник Арая-A; 14 – памятник Ситамура-B (префектура Иватэ); 15 – памятник Оою; 16 – памятник Асукатаи (префектура Акита)

для погребения» [Касаи, 1918. С. 65; Кида, 1934. С. 84]. Позже в своей монографии Эдзака ввел термин «кайсоу камэкан» / 改装甕 棺 – «вторичное погребение в погребальной урне» [1968. С. 5]. Кроме того, долгое время в японской археологии пользовались термином «камэкан» / 甕棺 – «погребальная урна (сосуд)».

Что касается датировок найденных на севере Тохоку памятников, то они относятся к концу среднего – второй половине позднего дзёмона. Сегодня известны и более ранние даты. Так, в префектуре Сайтама (р-н Кан-то) в раковинных кучах Куротани [Нисимура, 1965. С. 46] и в префектуре Аомори (север Тохоку) на памятнике Канидзава [Эдзака, 1918. С. 84] были обнаружены останки младенца и эмбриона, захороненные в погребальных урнах. Данные памятники отно- сятся к раннему дзёмону. В основном в данный период в погребальных урнах хоронили детей, в особенности грудных. В более поздний период встречаются и урны с костями взрослого человека. Подобного рода погребения известны в различных районах Японии наряду с обычными погребениями детей в слое раковин или в грунтовых могилах.

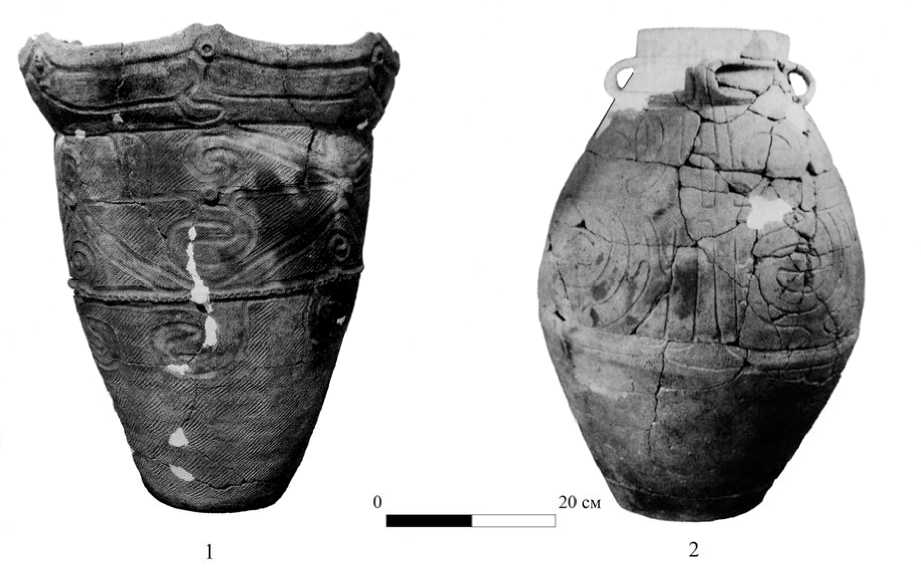

Все раскопанные на данный момент погребальные урны можно разделить на два типа: сосуды с высокими стенками – «фука-бачи» / 深鉢 (рис. 3, 1 ) и сосуды баночной формы – «цубо» / 壺 (рис. 3, 2 ). Подавляющее большинство раскопанных погребальных урн составляет керамика баночной формы. При этом все погребальные урны второго типа имеют общие черты, как в форме, так и в орнаменте.

Как и сосуды, погребальные комплексы можно условно разделить на два типа. К первому типу относится могильник Уэно-таи (расположен в префектуре Аомори, уезд Гонохе) – на данном памятнике изучено несколько сосудов открытого типа, высотой 40–56 см (рис. 3, 1 ). Ко второму типу сосудов можно отнести погребальные урны закрытого типа, обнаруженные на таких памятниках, как Якусимаэ (г. Гонохе префектуры Аомори), Ситамура-B (префектура Иватэ) и Асукатаи (префектура Акита). Высота погребальных урн второго типа достигает 50–60 см, диаметр венчика и дна – около 20 см, максимальный диаметр тулова – 40–45 см. На каждом сосуде в районе горлышка расположено по четыре ручки. Большая часть тулова покрыта разнообразными узорами, разделенными по квадратам, в то время как нижняя треть сосуда практически не орнаментирована. Поверхность большинства сосудов фрагментарно покрыта охрой (рис. 3, 2 ).

Как уже говорилось, погребальные сосуды часто клали и в каменные ящики, и в грунтовые могилы. Ярким примером захо- ронения погребальных сосудов в каменном ящике является местонахождение Санното-угэ, а в грунтовой могиле – Якусимаэ.

Памятник Саннотоугэ открыт в 1933 г. во время ремонтных работ в восточной части г. Аомори. В статье Кида Содакичи [1934] и отчете местной начальной школы сохранились сообщения о данном комплексе. Во время работ было сделано несколько эскизов, иллюстрирующих схему расположения каменных ящиков с погребальными урнами.

Археологом Сасаки Сансичи, принимавшим участие в проведении раскопок, были исследованы каменные ящики с первого по третий. Они изготовлены из плит андезита. Боковые плиты ящиков располагались почти вертикально, а плита в основании ящика и плита, закрывающая его – горизонтально. Внутри каждого ящика было помещено несколько сосудов: в первом – два, во втором и третьем по три сосуда. При этом во всех трех погребальных ящиках найдено лишь по одному сосуду высотой 50–60 см с человеческими костями. Все каменные ящики расположены в ряд по линии с юго-запада на северо-восток. Кида исследовал оставшиеся

Рис. 3. Два типа погребальных сосудов:

1 – погребальный сосуд с высокими стенками из памятника Уэнотаи (высота 56 см); 2 – погребальный сосуд баночной формы из памятника Хориаи I (высота 60 см) (по: [Касаи, 2008. С. 1094])

Рис. 4 (фото). Погребальные сосуды, обнаруженные на памятнике Якусимаэ (без масштаба) (по: [Ичикава и др., 1997. С. 103])

каменные ящики, а именно с четвертого по шестой. В четвертом ящике найдено два сосуда, а в пятом и шестом по одному. Таким образом, на основе сохранившихся материалов известно, что на данном памятнике было раскопано 6 каменных ящиков общей площадью 105,6 × 21,1 м. Всего внутри ящиков найдено 12 погребальных сосудов баночного типа, и только в 5 из них обнаружены посыпанные охрой человеческие кости [Касаи, 1983. С. 206].

Погребальный комплекс Якусимаэ был открыт во время сельскохозяйственных работ в г. Гонохе префектуры Аомори в 1972 г. На памятнике обнаружена могильная яма диаметром 120 и глубиной около 80 см. В могиле найдено скопление из трех погребальных урн (рис. 4). Все сосуды в данной могиле стояли вверх дном. В урнах найдены человеческие кости, причем отличной сохранности [Ичикава и др., 1997. С. 97]. Все погребальные сосуды имели сложную конструкцию [Касаи, 2008].

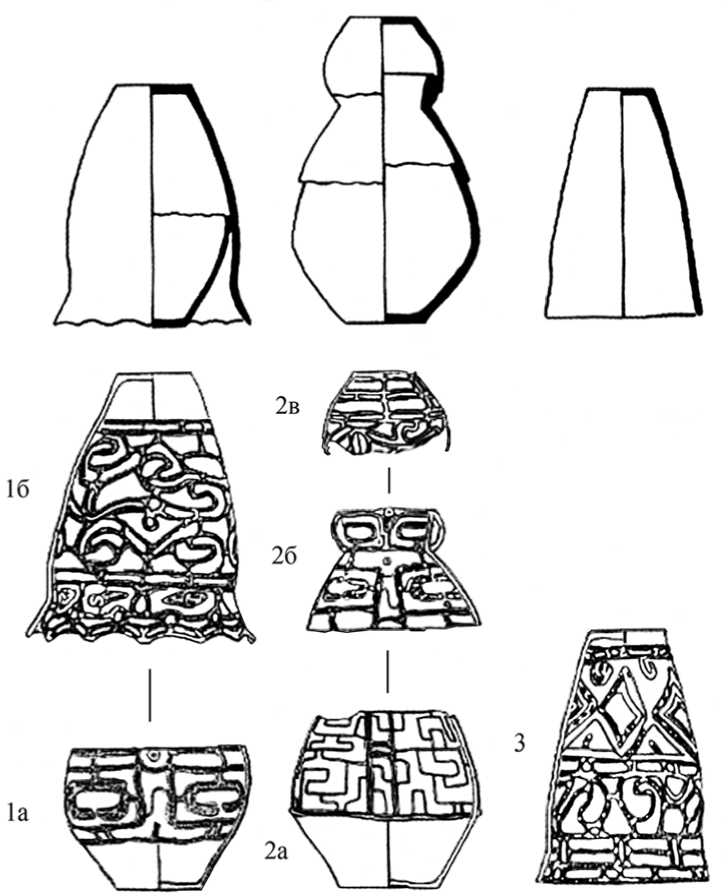

Погребальный сосуд № 1 располагался в западной части могилы. Данная погребальная конструкция состоит из двух сосудов. Сосуд 1a был баночного типа, разрезанный пополам. В его нижней части располагались человеческие кости. Поверх данного сосуда находился второй сосуд (1б). Его высота – 61 см, диаметр венчика – 50 см. Это большой сосуд с высокими стенками, который целиком покрывал нижний (рис. 5).

Погребальный сосуд № 2 располагался в северной части могилы. Он являлся элементом сложной трехуровневой конструкции общей высотой более 80 см. Ее основой был большой сосуд высотой 40 см и максимальным диаметром 43 см, с обломленным венчиком (2a). Внутри находились человеческие кости. Верхняя часть этого сосуда накрывалась сосудом 2б, представляющим собой верхнюю половину большой емкости баночной формы. В свою очередь поверх сосуда 2б была надета нижняя часть небольшого сосуда баночной формы (2в).

Во время обработки материала по данному памятнику установлено, что сосуды 1a и 2б являются частями одного изделия. Известно, что этот сосуд разрезали пополам уже после обжига.

Погребальный сосуд № 3 располагался в южной части могильной ямы. Его высота – 57, диаметр венчика – 38 см. По форме он

Рис. 5. Конструкция погребальных урн из памятника Якусимаэ:

1а , 1б – погребальный сосуд № 1 (высота 60 см); 2а , 2б , 2в – погребальный сосуд № 2 (высота 80 см); 3 – погребальный сосуд № 3 (высота 57 см) (по: [Касаи, 2008. С. 1096])

ближе к сосудам с высокими стенками и, в отличие от других сосудов данного вида, имеет округлый венчик. Если в погребальных сосудах № 1 и 2 кости находились внутри, то в этом случае они лежали компактной кучкой, накрытые сосудом № 3.

Благодаря отличной сохранности костных останков данный памятник привлек особое внимание антропологов. Во время изучения содержимого сосудов стало известно, что кости, расположенные на дне сосуда № 1 и в верхней части сосуда № 2, принадлежали одному человеку

Интересно, что на некоторых памятниках встречаются погребальные сосуды как с останками одного человека, так и нескольких. Например, на памятнике Комакино (поздний дзёмон) обнаружен сосуд, в котором находились вперемешку останки трех разных людей [Касаи, Такахаси, 1990. С. 149].

Относительно возраста человеческих костей, обнаруженных на памятнике Яку-симаэ, известно, что в погребальном сосуде № 1 находились кости взрослого мужчины, а в погребальном сосуде № 3 – кости взрослой девушки 18–19 лет. В обоих случаях

Рис. 6 (фото). Человеческие кости из погребального сосуда № 3 из памятника Якусимаэ (по: [Ичикава и др., 1997. С. 110])

кости рук и ног располагались в сосуде вертикально, руки были согнуты в локтях и поставлены по обеим сторонам вокруг ног, как бы прижимая ноги к груди, т. е. в сидячем положении в позе эмбриона. Череп находился поверх всех остальных костей. После того как кости умерших были помещены в сосуд, их присыпали охрой (рис. 6).

На основе материалов, имеющихся по данному памятнику, в японской археологической науке существует мнение, что погребальный сосуд для людей культуры дзёмон являлся не просто могилой, но воспринимался как материнская утроба, а человеческие кости, помещенные в сосуд в позе эмбриона и посыпанные охрой, олицетворяли новую жизнь [Касаи, 2008].

Судя по имеющимся данным, такой вид погребальной практики, как вторичное погребение человеческих костей в сосудах, практиковался людьми культуры дзёмон не в виде обычного способа погребения усопших, а как особый вариант, соответствующий особому случаю. Не исключено, что он отражает процессы горизонтальной стратификации, происходившие во второй половине эпохи дзёмон на территории севера Хонсю и юга Хоккайдо.

Погребальные урны являлись не просто обычными бытовыми сосудами, которые использовались в повседневной жизни. Они создавались специально для погребального контекста. При этом за время существования данной погребальной традиции на территории северной части Тохоку с конца среднего по середину позднего дзёмона в качестве погребальных сосудов использовались сосуды нескольких стилей. Так, для конца среднего дзёмона характерно использование сосудов стиля Этно. В период позднего дзёмона – время расцвета вторичных погребений в сосудах, наибольшую популярность получили такие стили керамики, как Дайги-10, Каисава I и II, Комакино-3, Токошинаи I [Касаи, 2002].

Примечательно, что для данного типа погребения абсолютно не характерен погребальный инвентарь. До сих пор остаются непонятными также причины, по которым в могилу наряду с сосудами с костями помещались и пустые сосуды.

В целом, если говорить о распространении вторичных погребений в сосудах по территории Японии, то могилы с погребальными урнами характерны не только для се- верной части Тохоку, но и центральной (Чибу, Канто) и южной территории Японии (о. Кюсю). Однако если сравнивать эти три региона, то для территории севера Тохоку характерно несравненно большее разнообразие форм и стилей погребальных сосудов, нежели для других регионов. В качестве рабочей гипотезы можно рассмотреть вариант происхождения данной традиции именно в северной части архипелага.

SECONDARY BURIALS IN CLAY VESSELS IN JOMON CULTURE

ON THE TERRITORY OF NORTHERN JAPAN

Список литературы Вторичные погребения в глиняных сосудах в культуре дзёмон на территории Северной Японии

- Попов А. Н. Погребальные комплексы на многослойном памятнике Бойсмана-2 в Южном Приморье // Археология, этнография и антропология Евразии. 2008. № 2 (24). С. 68-76.

- Попов А. Н., Табарев А. В. Погребальные комплексы в раковинных кучах на юге Приморья // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Серия: История, филология. 2010. Т. 9, вып. 3: Археология и этнография. С. 85-93.

- Соловьева Е. А., Табарев А. В., Табарева Ю. В. Диалоги с догу: к проблеме интерпретации антропоморфной пластики тихоокеанского бассейна // Тихоокеанская археология. Владивосток: Изд-во ДВГУ, 2010. Вып. 18. С. 50-96.

- Ичикава К. Санкого Кураисимура сюцудо но дзёмон дзидай коуки камэкан доки ницуитэ (Раскопки погребальных сосудов позднего дзёмона в деревне Кураиси провинции Санко) // Аомори кэн коукогаккай кайхоу (Археологический вестник префектуры Аомори). Аомори, 1979. № 13. С. 3-4 (на яп. яз.).

- Ичикава К. и др. Якусимаэ исэки - дзёмон дзидай коуки сюугоу кайсоу докиканбо чёуса (Изучение коллекции погребальных урн позднего дзёмона из памятника Якусимаэ). Гонохе: Кураиси мура кёуйку иинкаи. 1997. 150 c. (на яп. яз.)

- Касаи С. Мичи но куни хаккэн но сэкки дзидай но фунбо ницуитэ (Открытие могил каменного века на территории Японии) // Коукогаку дзасси (журнал «Археология»). Токио, 1918. № 9 (2). С. 65-85 (на яп. яз.).

- Касаи Р. Саннотоугэ исэки (Памятник Саннотоугэ). Аомори: Аомори мачи кёуйку иинкаи, 1983. 253 с. (на яп. яз.)

- Касаи Р. Сайсоу докиканбо но кэнкюю - дзёмон дзидай но сэнкоцуси (Изучение вторичных погребений в сосудах - Практика очищения костей умершего в культуре дзёмон). Токио: Сайсоу докиканбо но кэнкюю канкоусё, 2002. 200 с. (на яп. яз.)

- Касаи Р. Докикан -Тохоку чёкита (Погребальные сосуды - север Тохоку) // Соукан дзёмон доки (Справочник по керамике культуры дзёмон). Токио, 2008. С. 1092-1097 (на яп. яз.)

- Касаи Р., Такахаси Дз. Аомори си комакино исэки хаккуцучёуса хоукокусё (Отчет о раскопках на памятнике Комакино г. Аомори). Аомори, 1990. 235 с. (на яп. яз.)

- Кида С. Аомори кэн сюцудо сэнкоцу хито ири доки (Обнаружение сосудов с человеческими останками в префектуре Аомори) // Рэкиси чири (История географии). Аомори, 1934. № 63 (6). С. 84-88 (на яп. яз.).

- Нисимура М. Майсоо (Погребальный обряд) // Нихон но коокогаку (Археология Японии). Аомори, 1965. № 3. С. 42- 47 (на яп. яз).

- Сайто К. Мацумаэ мачи оою исэки хаккуцу чёуса хоукокусё (Отчет об археологических раскопках на памятнике Ооцу в г. Мацумаэ). Мацумаэ: Мацумаэ мачи кёуйку иинкаи, 1974. 210 с. (на яп. яз.)

- Сакацумэ С. Нихон сэкки дзидай фунбо но руикэитэки кэнкюю (Исследование могил типичных для Каменного века Японии) // Нихон коокогаку кэнкюю (журнал «Японские археологические исследования»). Токио, 1961. 320 с. (на яп. яз.)

- Сёухэн Х., Моримото И. Аомори кэн хориай исэки сюцудо дзинкоцу о мэгуру 2-3 но мондаи (Проблемы связанные с находками костей в могилах 2 и 3 на памятнике Хориай префектуры Аомори) // Аомори кэн хирагамачи тоучикучику майдзоу бунка дзай хаккуцу чёуса хоукокусё (Сообщения посвященные исследованиям культурных богатств, спрятанных в земле в г. Хирага района Тоучику префектуры Аомори). Хирага, 1974. 230 с. (на яп. яз.)

- Фуруяфу К. Тои каидзука (Раковинная куча Тои). Тои: Тои мачи кёуйку иинкаи, 1992. 120 с. (на яп. яз.)

- Эдзака Т. Аомори кэн канидзава исэки чёёса хоококу (Отчет о раскопках памятника Канидзава в префектуре Аомори) // Сэкки дзидай (Каменный век). Аомори, 1918. № 5. 115 с. (на яп. яз.)

- Эдзака Т. Дзёмон дзидай коуки но окэру кайсоу камэканбо но кэнкюю (Изучение погребальных урн позднего дзёмона) // Китаоку кодай бунка (Древние культуры Севера). Токио, 1968. № 1. С. 3-7 (на яп. яз.).