Второй культурный слой стоянки Костёнки-8 (Тельманская): структура, объекты, микростратиграфия

Автор: Дудин Александр Евгеньевич, Пустовалов Александр Юрьевич, Платонова Надежда Игоревна

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Археология Евразии

Статья в выпуске: 3 т.15, 2016 года.

Бесплатный доступ

Стоянка Костёнки-8 (Тельманская) - единственная многослойная стоянка Костёнковско-Борщёвского палеолитического района, содержащая остатки поселений периода, переходного от ранней к средней поре верхнего палеолита, с двумя индустриями граветтоидного технокомплекса (слои II, Ia). Проблема происхождения и периодизации граветта в палеолите Восточной Европы не может быть решена без разработки этих материалов. В 2005-2013 гг. на Тельманской стоянке был проведен новый цикл раскопок. В ходе работ обнаружен и раскопан широкой площадью новый жилой объект слоя II (№ 4). Неправильно вытянутая форма и наличие как минимум двух очагов обнаруживают сходство с объектом № 3 в раскопе А. Н. Рогачёва. В процессе раскопок исследованы отдельные участки in situ; установлен характер воздействия мерзлотных деформаций. Выявлена двухуровневая структура слоя в пределах объекта; разновременность очагов № 1 и 2 доказана стратиграфически. По образцам, взятым из очага № 1, получены новые C14AMS даты (около 25-23 тыс. л. н.). Очаг № 2 стратиграфически и хронологически ему предшествует. Сделанные наблюдения позволяют под новым углом взглянуть на материалы старых раскопок. Объект № 4 представлял собой не остатки единого «жилища», а сложно построенную структуру, образованную наложением более позднего комплекса на более древний. Вероятно, ту же природу имел объект № 3 в раскопе А. Н. Рогачёва. Даты около 25-23 тыс. л. н. маркируют верхний горизонт жилых комплексов, периодически возобновлявшихся на этом мысу в течение длительного времени.

Русская равнина, костёнки, верхний палеолит, тельманская стоянка, второй слой, жилые структуры, микростратиграфия, реконструкция, очаги

Короткий адрес: https://sciup.org/147219547

IDR: 147219547 | УДК: 902.01

Текст научной статьи Второй культурный слой стоянки Костёнки-8 (Тельманская): структура, объекты, микростратиграфия

Стоянка Костёнки-8 (Тельманская) – единственная многослойная стоянка Кос-тёнковско-Борщёвского палеолитического района (далее КБР) на Дону, содержащая остатки поселений периода, переходного от ранней к средней поре верхнего палеолита (28–22 тыс. л. н.). На ней представлены сразу две граветтоидные индустрии, залегаю- щие, соответственно, в покровных лессовидных суглинках (культурный слой Ia) и верхней гумусированной толще (культурный слой II). Проблема происхождения и периодизации граветта в верхнем палеолите Восточной Европы не может быть решена без разработки этих материалов. Особенный интерес, с указанной точки зрения, пред-

∗ Исследование проведено при финансовой поддержке РГНФ (проекты № 12-01-00345а, 13-01-00292а), а также по Программе фундаментальных исследований ОИФН РАН «Евразийское наследие: новые смыслы» (руководитель проекта Н. И. Платонова).

Дудин А. Е ., Пустовалов А. Ю. , Платонова Н. И. Второй культурный слой стоянки Костёнки-8 (Тельманская): структура, объекты микростратиграфии // Вестн. НГУ. Серия: История, филология. 2016. Т. 15, № 3: Археология и этнография. С. 41–52.

ISSN 1818-7919

Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2016. Том 15, № 3: Археология и этнография

ставляют материалы поселения Костён-ки-8/II 1.

В настоящее время это один из древнейших памятников граветта в Восточной Европе и наиболее ранний в КБР. Его хронологический и культурный контексты, взятые по отдельности, определяют региональную специфику и значение данной стоянки. Отметим особо ее значение в рамках граветт-ской проблематики Европы в целом. В случае принятия нижних датировок за базовые (что согласуется с условиями стратиграфической привязки памятника) II культурный слой маркирует восточную границу ареала распространения раннего граветта в Европе.

Цель и задачи настоящей работы – уточнение хроностратиграфии памятника, характеристика структурных новых объектов слоя II.

Культурный слой II Тельманской стоянки был открыт А. Н. Рогачёвым в 1950 г. [1951; 1957. C. 47–56]. В дальнейшем именно этот слой служил главным объектом исследований, производившихся на этом памятнике в 1958–1959, 1962–1964, 1976 и 1979 гг. [Рогачёв и др., 1982], по причине его сравнительно хорошей сохранности, богатства находок и, главное, наличия выраженных структурных объектов, изначально интерпретированных как остатки верхнепалеолитических жилищ, построенных без применения крупных костей животных.

Предполагаемые границы жилищ культурного слоя II изначально ассоциировались с границами выраженных скоплений культурных остатков, представленных большим количеством расщепленного кремня (в том числе готовых орудий), костяными поделками, мелкими обломками костей животных, большим количеством угля и кусочков охры. За пределами этих скоплений характер слоя отличался весьма заметно. По описанию А. Н. Рогачёва, «…в пределах северного жилища… было сконцентрировано около 6 050 расщепленных кремней, масса мелких осколков костей, костных и древесных углей, тогда как рядом с границами жилища кремни и осколки костей представле-

-

1 В системе нумерации памятников Костёнковско-Борщёвского района, предложенной А. Н. Рогачёвым, арабская цифра означает номер стоянки, римская – номер культурного слоя. Стоянку Костёнки-8 в настоящий момент можно считать пятислойной (I, Ia, II, III, IV).

ны единицами, а углей вообще не было. Помимо насыщенности заполнения жилого углубления этими остатками, культурный слой в ряде мест выделялся более темной окраской и очень часто был пятнами окрашен охрой. Мощность его достигала 30 см…» [1957. C. 48].

В ходе анализа и интерпретации данных, полученных в 1950–1979 гг., рассматривались варианты наличия на данном участке трех (возможно, синхронных) или пяти (асинхронных) легких наземных жилищ с очагами в центральной части, выстроенных последовательно примерно по линии С–Ю [Литовченко, 1969; Рогачёв и др., 1982. C. 101]. В целом, в изученной части обитаемого пространства культурного слоя II было четко локализовано три скопления находок. Два из них («северное» и «юго-восточное») имели «по одному очагу в центре и форму, близкую к кругу, диаметром 6–7 м» [Рогачёв и др., 1982. C. 101]. Третье скопление, расположенное между ними, имело «форму растянутого овала длиной около 20 м» [Там же] при ширине 8–10 м. Обе его оконечности остались не до конца изученными.

В пределах указанного скопления были обнаружены три очага, расположенные, однако, не по прямой линии. Принимая во внимание этот факт, а также небольшое понижение уровня находок в восточной части скопления, авторы итоговой публикации 1982 г. интерпретировали данный комплекс не как одно длинное трехочажное жилище, а, скорее, как три разновременные одноочажные постройки. При этом они отмечали отсутствие сколько-нибудь выраженных границ между ними в культурном слое и вносили осторожное предположение, что «здесь мы имеем дело с последовательным переносом одного жилища на смежный участок» [Там же].

В настоящее время, заново обращаясь к материалам многолетних исследований второго культурного слоя Тельманской стоянки, можно констатировать, что вопрос о границах и общей площади открытого поселения, приуроченного к этому культурному слою, так и остался не решенным. Характер исследованных в нем жилых структур также не вполне понятен. Прояснить эти вопросы могут только новые раскопки.

Археологические исследования на Тельман-ской стоянке были возобновлены (после 25летнего перерыва) в 2005 г. силами Костён- ковско-Борщёвской археологической экспедиции ИИМК РАН (далее КБАЭ; рук. М. В. Аникович) 2. Общий объем коллекции каменного инвентаря к началу нового этапа исследования памятника составлял около 23 000 предметов, из них примерно 2 100 со следами вторичной обработки [Рогачёв и др., 1982. C. 101–105].

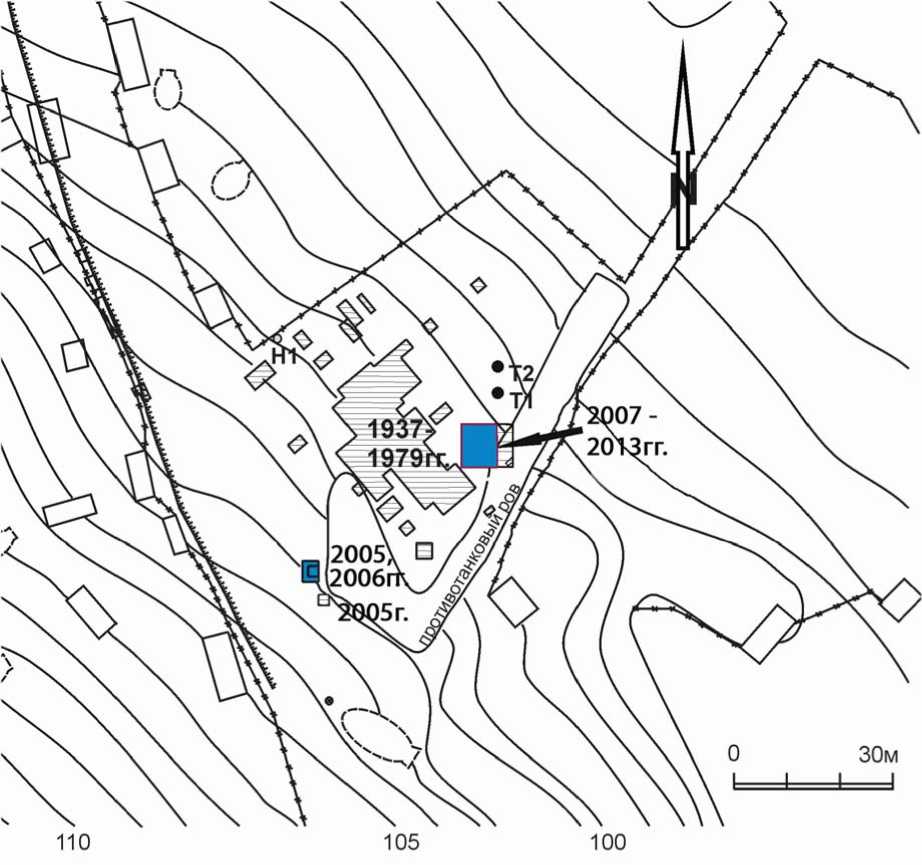

Первоначальная цель работ – обнаружение реперов А. Н. Рогачёва и привязка старых раскопок к местности. Шурф 2005– 2006 гг., заложенный к ЮЗ от сплошной площади раскопов 1950–1979 гг., выявил наличие на данном участке отложений культурного слоя II 3, со значительным количеством находок каменного инвентаря и отдельными предметами из кости. Аналогичная ситуация наблюдалась и в 2007 г., когда шурф 3 × 2 м был заложен к ЮВ от основной площади раскопов прошлых лет. Он выявил мощную компактную линзу культурного слоя II с концентрацией пятен зольности и углистой массы, интерпретированную тогда как остатки еще одного (шестого) очага, вскрытого частично.

Это предопределило принципиальное изменение в подходе к исследованию культурного слоя II на данном участке. Было принято решение о его изучении в несколько этапов на широких площадях. В течение ряда последующих лет на прилегающем участке в юго-восточной части стоянки проводилось исследование верхних культурных горизонтов (культурные слои Костёнки-8/I и 8/Ia), залегающих в слое покровных лессовидных суглинков над верхней гумусированной толщей. Задачами этих работ являлись: решение проблемы соотношения верхних культурных слоев между собой; уточнение их позиций в плане и вертикальном разрезе; выявление границы распространения линзы культурных остатков культурного слоя II, обнаруженной в 2007 г.

К 2012 г. указанные задачи были выполнены, и исследование культурного слоя II возобновилось на значительной площади (56 кв. м) (рис. 1). В ходе его предполагалось изучить планиграфические и структурные особенности открытого в 2007 г. объекта, а также определить его связи с участками, исследованными ранее к З и СЗ от него.

В пределах раскопа 2012–2013 гг. удалось локализовать зону скопления находок, которая хорошо выделялась по целому ряду признаков, таких как высокая плотность находок, мощность культурного горизонта, наличие локальных объектов, сложная микростратиграфия. Еще одной отличительной особенностью площади скопления является его окрашенность охрой, визуально хорошо наблюдаемая. В пограничной зоне, по западному краю скопления, интенсивность окрашенности охрой резко падает. Отметим, что по итогам исследований 2012– 2013 гг. восточная граница скопления не была определена, оставшись за пределами раскопа.

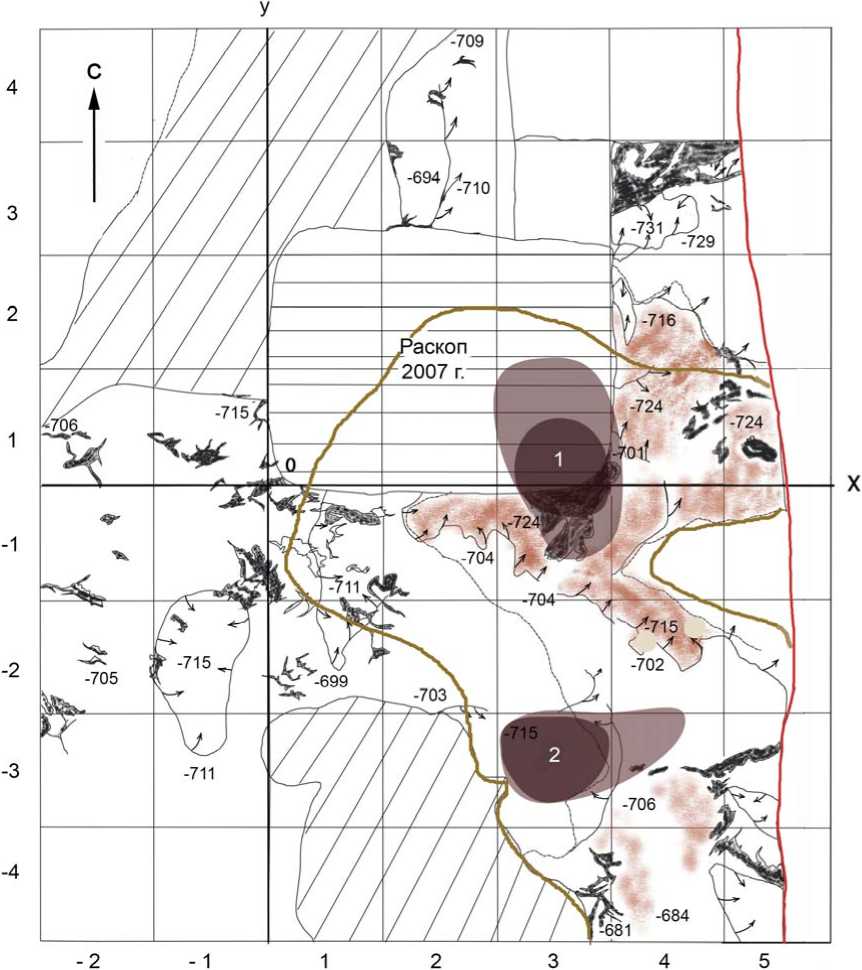

На исследованном участке культурного слоя II, расположенном в юго-восточной части поселения, планиграфически четко выделяются два крупных очажных пятна, расположенных на расстоянии менее 2 м от их внешних границ по линии С–Ю (рис. 2; 3, а–б ; 4, а–б ). Между ними, с небольшим отходом к востоку, в 2012 г. были зафиксированы еще две ямки зольности с мощностью заполнения до 8 см в кв. x4/y–2 (см. рис. 2). Вопрос об их автономности остается открытым, учитывая характер вторичных деформаций культурного слоя. Непосредственно площадь концентрации культурных остатков хорошо локализуется в зонах, окаймляющих очаги. К сожалению, наличие участка со вторичным заполнением к ЮЗ от южного очага лишило нас возможности представления целостной планиграфической картины вскрытой части скопления. Впрочем, потерянная информация не является критичной для понимания его общих структурных составляющих.

Очаг № 1 – северный край скопления (кв. x3/y–1; x3/y1). Шурфом 2007 г. был вскрыт его северный сектор. Южная часть объекта полностью исследована только в 2012 г. Структура его носит выраженный остаточный характер. Причина – вторичные природные процессы. По результатам исследования северного сектора очага в 2007 г. был сделан вывод о его переотложенном характере. В частности, тогда нами отмечалось,

Условные обозначения:

площадь раскопов палеолитической стоянки Костёнки-8

исследованная площадь культурного слоя II в раскопах 2005–2013 гг.

Н т

нивелировочный репер теодолитный репер

Рис. 1 . План раскопов Тельманской стоянки (Костёнки-8) 1937–1979 и 2005–2013 гг.

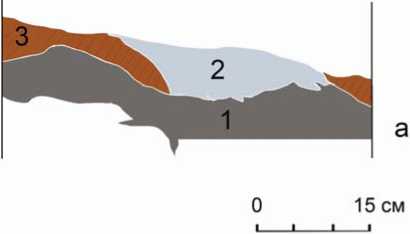

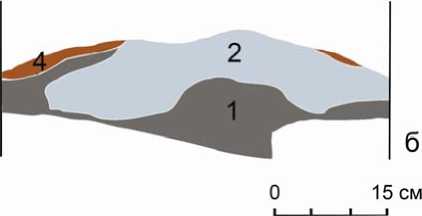

что границы очага, представляющего собой вытянутые, разорванные линзы мощностью до 25 см, проследить не удается. Значительная часть очажной массы уходила под юговосточный угол шурфа. В разрезе восточной и южной стен хорошо различалось строение остатков очага: прокаленный суглинок серокоричневого цвета мощностью до 3–4 см с отдельными находками обожженных и необожженных каменных изделий и фрагментов мелких костей; сильно гумусированный, сажеподобный суглинок насыщенного черного цвета мощностью до 10 см, также содержащий отдельные находки; зольная масса, насыщенная остатками костного угля, обожженного кремня и костей, зеленовато-коричневого цвета мощностью до 10 см (рис. 3, а).

Условные обозначения:

-

■ - линзы и языки гумусированного суглинка

-

- суглинок, окрашенный охрой

[/////, - перекопы со вторичным заполнением

| | - площадь раскапа 2007 года

—► - вектор понижения палеоландшафта

0 1м I__________I___________I__________I

------ - граница раскопа с востока

^^^Н - центр очага

-

- шлейф очага и сегментация

-

- примерная граница открытой части скопления

-

- ямки с зольным заполнением

Рис. 2 . Границы скопления и расположение очагов культурного слоя II раскопа 2007–2013 гг. Тельманской стоянки: 1 – очаг № 1 («северный»); 2 – очаг № 2 («южный»)

Рис. 3 . Строение очагов в разрезе ( а – очаг № 1 «северный»; б – очаг № 2 «южный»): 1 – серо-черный гумусированный суглинок; 2 – зольная масса; 3 – серо-коричневый суглинок; 4 – неоднородный суглинок, окрашенный охрой

В 2012 г. вскрытый профиль остатков очага по границе квадратов x3/y–1 и x3/y1 показал следующее его строение: в основании объекта находится своеобразное «блюдце» из прослойки гумусированного, частично пережженного суглинка темно-серого цвета, мощностью до 7 см.; в нее вмещено заполнение из сажеподобной очажной массы пепельного цвета с включением фрагментов, в основном мельчайших, пережженного кремня. Его мощность в центральной части профиля – до 8 см (см. рис. 4). Линзы прокаленного суглинка в данном случае не фиксировались. Но они наблюдались в 0,5 м к ЮВ в локальном, четко ограниченном в плане сегменте культурного слоя со схожим характером заполнения. Следует сказать, что по южной и восточной границам очага культурный слой был сегментирован трещинами со стерильным заполнением из нижележащего литологического горизонта. Тем не менее в плане конечная площадь очага выделяется отчетливо, хотя его сегментированные южный и юго-восточный края уже не однородны по составу и включают в себя линзы окрашенного охрой суглинка. В силу того факта, что рассматриваемый объект оказался серьезно деформи- рован как по причине поверхностного вспучивания и частичной сегментации, так и в результате прямого склонового локального «сползания», его изначальные размеры определить сложно. Центральная, фрагментарно сохранившаяся часть (уже не in situ, растащенная, но, в целом, на месте своего первичного положения) имела в плане форму овала, вытянутого по линии С–Ю (кв. x3/y–1, x3/y1), размерами около 1,4 × 1 м. В связи с этим есть основания предполагать, что изначально его площадь была компактнее.

Очаг № 2 расположен на расстоянии 1,6 м к Ю от границы очага № 1 (кв. x3/y–3, x4/y–3). Был открыт и исследован в 2013 г. На уровне верхнего основания скопления очаг никак не выделялся в плане, так как был перекрыт гумусированным суглинком, содержащим значительное количество чешуек, отщепов и изделий из камня, а также мелких, в основном неопределимых фрагментов костей животных, древесных угольков, кусочков и пятен охры. В результате очаг № 2 был зафиксирован непосредственно в процессе разборки культурного слоя. В конечной фазе своей истории он предстает как классический геоархеологический объект (как и очаг № 1). Но структурно очаг № 2 оказался более цельным и, что самое важное, в части своей сохранился, как объект in situ.

Верхняя часть очага оказалась растащена и переотложена его шлейфом в северо-восточном направлении. Место исходного положения объекта четко фиксируется границами небольшого искусственного углубления. Первоначально площадка под очаг была утоплена в суглинок на 2,5–3 см от уровня нижнего основания культурного слоя (т. е. фактически от уровня дневной поверхности). С восточной, южной и западной сторон резких границ нет, наблюдается плавное выполаживание стенок углубления. Состав нижней части структуры формирует серочерный гумусированный суглинок мощностью 7–9 см с включением отдельностей углистой массы (см. рис. 4). Обращает на себя внимание присутствие в этой части заполнения значительного количества мелких фрагментов кремня, чешуек, отщепов без видимых следов термического воздействия. В придонной части и по периметру объекта, а также по бортам углубления четко фиксируются следы прокала суглинка.

Рис. 4. Очаг № 1 «северный»:

1 – серо-черный гумусированный суглинок; 2 – зольная масса

Рис. 5 (фото). Локализация необожженного кремня в квадрате x2/y–1 культурного слоя II Тельманской стоянки (без масштаба)

В пределах очажной ямки, выше нижнего уровня заполнения, локализованы две зольные «шапки» – центральная диаметром 30 см, и вторая, по западному борту, диаметром около 20 см. В основании последней лежал камень (10,5 × 8 см). Белесые зольные «шапки» состоят из золы и пепла с вкраплениями размытых, размазанных древесных угольков. Края их имеют буроватый оттенок. Содержат большое количество пережженного кремня – от мельчайших фрагментов (основная масса) до отдельностей 1–3 см. Мощность заполнения до 7–8 см. Зольные шапки окружены серо-черным, углистым суглинком, аналогичным заполнению очажного углубления. Ближе к границам объекта суглинок приобретает красновато-оранжевый оттенок, что обусловлено включениями большого количества кусочков охры. Грунт насыщен большим количеством мелких осколков и отщепов кремня, в основном без следов видимого термического воздействия. Примерно в 40 см к востоку от центральной зольной шапки фиксируется небольшое (8 см в диаметре) зольное пятно, меньшее по мощности (до 5 см) и в целом аналогичное по характеру заполнения, за исключением факта явно вторичных включений «углистого» суглинка.

Объекты, исследованные в пределах скопления № 4, далеко не равнозначны по степени своей конечной сохранности и характеру переотложенности. Однако структура их однотипна. Возвращаясь к очагу № 1, можно сделать вывод, что в ряду вторичных деформаций этого объекта превалирует мерзлотная: вспучивание поверхности, растрескивание и, как результат, частичная блочная фрагментация объекта. С одной стороны, подобный характер деформаций серьезно исказил первичную форму очага, с другой – позволил сохранить его внутреннюю структурированность.

Отсутствие признаков сегментации у очага № 2 нуждается в объяснении. Почему на отдельных участках его поверхности не наблюдается признаков мерзлотной деформации, характерных для большей ее части? Можно предположить, что определенную роль здесь играет характер литологических горизонтов, подстилающих данный культурный слой. В частности, северная часть скопления залегает на мощном (до 70 см) слое бурого негумусированного суглинка, тогда как южная – частично на толще сено- манского песка. Могли ли эти факторы как-то влиять на степень вторичных деформаций? Вопрос пока открыт.

Отметим еще один важный момент. Если контур северного очага изначально хорошо просматривался в плане на уровне верхнего основания культурного слоя, то южный был перекрыт прослойкой культурного слоя, не имевшего никакого отношения к очажному заполнению. Если это вторичный шлейф, последовательное смещение, то с большой вероятностью мы должны были бы наблюдать по поверхности слоя и вторичный шлейф очага. Но в реальности очажный шлейф был также перекрыт внешней прослойкой культурного слоя. Последнее указывает на факт прекращения его использования еще в период функционирования поселения. По-видимому, здесь фиксируется ситуация с расположенными рядом двумя асинхронными очагами, из которых южный (№ 2) был заброшен в более раннее время.

Напомним, что юго-восточная граница скопления пока не определена. Характер культурного слоя в южной части раскопа 2012–2013 гг. не исключает наличия третьего очага к югу от рассмотренных выше.

Подводя итоги, можно сказать, что на хорошо локализованной площади линзы культурного слоя II, вскрытой раскопом 2012–2013 гг., сделан ряд важных наблюдений, касающихся микростратиграфии данного скопления находок и характера распределения культурных остатков в разных контекстах его заполнения. В частности определено, что прослойки и линзы окрашенного охрой суглинка, как правило, перекрывают прослойки и линзы гумусированного неокрашенного суглинка. Такая двухуровневая структура прослежена на большей части площади исследованного скопления, где присутствовали обе прослойки.

Исключение составляют два локальных участка. Первый – у северного края скопления (кв. x4/y2, частично x4/y1). Здесь мощность культурного слоя и мощность вмещающего его литологического горизонта резко падают, и гумусированная прослойка, не окрашенная охрой, выклинивается. Характерно, что и по трещинам-«карманам» в основании горизонта находок фиксируется заполнение их именно окрашенным суглинком. Второй участок – юго-восточный сектор раскопа 2012–2013 гг. (кв. x4, x5/y–3, y–4). В данном случае наблюдается сле- дующая картина: в основании заполнения лежит охристый горизонт, выше – преимущественно неокрашенный. Не исключено, что верхняя прослойка переотложена.

Следующее наблюдение касается характера распределения находок в культурном слое. Их наибольшая концентрация выявлена в относительно широких (до 1,5 м) зонах по внешнему периметру очагов. В местах локализации очагов характер культурных остатков отличен. Интересно, что примерно третью часть от всего количества полученной в ходе раскопок коллекции каменного инвентаря 4 составляют обожженные предметы. Логично было бы предположить их сугубо контекстную дислокацию, но это не так. Фрагменты обожженного кремня встречены на всей вскрытой площади скопления, в том числе в периферийных зонах к западу и северу от его границ.

Впрочем, это наблюдение применимо и для необожженного кремня. На площади наибольшей концентрации находок в северной части скопления (по внешнему периметру очага № 1) – там, где фиксируется наибольшая мощность культурного слоя и сложная микростратиграфия, обремененная деформированностью слоя и его локальной переотложенностью, нам удалось зафиксировать несколько локальных участков, где обожженный и необожженный кремень локализован отдельными группами (рис. 5). При этом была выявлена тенденция «тяготения» групп и отдельных не присутствовавших в огне предметов к прослойкам и линзам окрашенного охрой суглинка.

При определении радиоуглеродного возраста поселения Костёнки-8/II наиболее надежной традиционно признавалась дата 27 700 ± 750 л. н. (GrN-10509), полученная по древесному углю [Радиоуглеродная хронология палеолита…, 1997. С. 28–29, 50]. Это позволяло считать слой II предположительно древнейшим типично граветтским комплексом Костёнковско-Борщёвского района. Однако надо иметь в виду, что по образцам из раскопок А. Н. Рогачёва были по- лучены и другие даты: 24 500 ± 450 л. н. (ГИН-7999) и 23 020 ± 320 л. н. (OxA-7109). Материалом для них послужили кость лошади и фрагменты обожженного черепа человека [Там же]. Ранняя датировка согласуется с совершенно ясным стратиграфическим положением стоянки среди памятников Костёнковско-Борщёвского района (конечно, если мы принимаем гумус, вмещающий находки слоя II, за гумус верхней гумусированной толщи). Понятно, что необходимы новые серии дат по памятнику, в том числе по комплексу скопления № 4. Детальная разработка этой проблемы еще впереди.

Новые аналитические данные (на момент написания статьи) также достаточно интересны. В процессе наших работ на Костён-ках-8 в 2008 г. Дж. Ф. Хоффекером и В. Т. Холлидэем были отобраны образцы из культурного слоя II на радиоуглеродное датирование. В лаборатории Университета штата Аризона (США) по ним были получены C14 AMS даты: 23 340 ± 150 (CURL-15816); 25 640 ± 210 (CURL-15797) 5. На момент взятия этих образцов скопление № 4 было исследовано лишь частично, включая сегмент очага № 1. Тогда еще предполагалось, что мы столкнулись с одноочажным жилищем, однако работы 2012–2013 гг. заставили нас отвергнуть это предположение. Были выявлены, в частности, остатки очага № 2 (южного), стратиграфически (а если точнее – микростратиграфически) более раннего и хронологически более древнего, чем очаг № 1 (см. выше). Действительно, есть определенные основания считать, что скопление № 4 в целом представляет собой сложно построенную структуру, образованную наложением более позднего жилого комплекса (комплексов?) на более ранний и вдобавок подвергшуюся в процессе архео-логизации неоднократным вторичным деформациям.

В этой ситуации подход к определению хронологии скопления должен быть очень взвешенным. «Спрессованные» в нем разновременные культурные остатки могут ока- заться как предельно близкими хронологически (что вполне вероятно), так и растянутыми во времени (что нельзя исключать на настоящем этапе исследования). Можно предположить, что новые даты ~ 25– 23 тыс. л. н. маркируют верхний горизонт жилых комплексов, периодически возобновлявшихся на этом мысу в течение какого-то, быть может, весьма длительного времени. Эти даты сопоставимы с двумя приведенными выше датами старой серии (около 24–23 тыс. л. н.). Но образцы, связанные с очагом № 2 и соответствующим приочажным пространством, могут дать более древние датировки 6.

В целом можно констатировать, что проблемы, вставшие перед нами в ходе исследования четвертого по счету локализованного скопления находок культурного слоя Костёнки-8/II, оказались во многом сродни тем, с которыми столкнулся А. Н. Рогачёв при раскопках «третьего скопления» с тремя очагами. Однако в 1950–1970-х гг. представления о «палеолитическом жилище» как таковом и о его отражении в археологическом материале еще во многом строились по аналогии с жилыми комплексами сравнительно поздних эпох. Так, например, округлое по форме пятно культурного слоя со следами горения в центральной части, даже без всяких признаков конструкций, могло интерпретироваться как остатки жилища типа чума, юрты и т. п. Теперь уже ясно, что такие выводы нередко бывают преждевременными, а аналогии с материалами эпохи голоцена зачастую неуместны, ибо последние не подвергались в процессе архео-логизации такому длительному, мощному воздействию разрушительных природных факторов, как памятники эпохи плейстоцена.

Исследованные нами материалы показывают, что скопление № 4 представляет собой не остатки единого «жилища», которые накапливались на его первоначальной площади в течение ограниченного отрезка времени, а некую жилую зону, представленную мозаикой разновременных, избирательно сохранившихся культурных остатков. В том виде, как эта зона дошла до нас, она оказалась заметно изменена структурно под воздействием комплекса вторичных природных факторов. Но на макроуровне (т. е. на уровне выделения важнейших объектов) структура нарушена не критично. На примере южного очага можно констатировать наличие отдельных участков культурного слоя в их первоначальных условиях залегания. Сделанные микростратиграфические наблюдения дают основания для определения последовательности отложения остатков и реконструкций объектов – пусть частичных.

Полученные данные позволяют под новым углом взглянуть и на материалы старых раскопок, детальный пересмотр и анализ которых выходит за рамки настоящей статьи. Тем не менее уже сейчас кажется вероятным, что скопление № 3 в раскопках А. Н. Рогачёва имеет ту же природу, что и исследованное нами скопление № 4. В целом уровень информативности памятника в части выявления структуры объектов, реконструкции процесса формирования культурного слоя и т. п. весьма высок. Его дальнейшие исследования потенциально очень перспективны.

Список литературы Второй культурный слой стоянки Костёнки-8 (Тельманская): структура, объекты, микростратиграфия

- Литовченко Л. М. Тельманская палеолитическая стоянка (II культурный слой) // СА. 1969. № 3. C. 110-123.

- Рогачёв А. Н. О нижнем слое культурных остатков Тельманской стоянки в Костёнках // КСИИМК. 1951. Вып. 37. С. 23-29.

- Рогачёв А. Н. Многослойные стоянки Костёнковско-Борщевского района и проблема развития культуры в эпоху верхнего палеолита на Русской равнине // МИА. М.; Л.: АН СССР, 1957. № 59. С. 9-134.

- Рогачёв А. Н., Аникович М. В., Дмитриева Т. Н. Костёнки-8 (Тельманская стоянка) // Палеолит Костёнковско-Борщёвского района на Дону. 1879-1979. Л.: Наука, 1982. С. 92-109.

- Радиоуглеродная хронология палеолита Восточной Европы и Северной Азии. Проблемы и перспективы / Под ред. А. А. Синицына, Н. Д. Праслова. СПб.: ИИМК РАН, 1997. 141 с. (Археологические изыскания, вып. 52)

- Hoffecker J. F., Holliday V. T. Landscape Archaeology and the Disperal of Modern Humans in Eastern Europe // Верхний палеолит Северной Евразии и Америки: памятники, культуры, традиции. СПб.: Петербургское востоковедение. 2014. С. 140-158.