Вузовская наука - двигатель развития или привилегия избранных

Автор: Коваленко А. А., Полушкина А. О., Федотов А. В.

Журнал: Университетское управление: практика и анализ @umj-ru

Рубрика: Управление исследованиями и образованием: обсуждаем проблемы

Статья в выпуске: 4 т.25, 2021 года.

Бесплатный доступ

Данная исследовательская статья посвящена проблеме влияния финансирования вузовской науки на развитие вузов разного профиля. В последние 10-15 лет в стратегических документах по вопросам развития науки и высшего образования, например, в Государственной программе «Научно-технологическое развитие Российской Федерации», Национальном проекте «Наука и университеты», Программе стратегического академического лидерства и т. п., в явном и неявном виде формулируется задача интенсивного развития научных исследований в вузах, превращения вузов из преимущественно образовательных в научно-образовательные центры, занимающие лидирующие позиции в системе научных исследований страны. Предполагается, что вводимые в практику управления различные инструменты и механизмы оценки, стимулирования и повышения эффективности научных исследований будут усиливать влияние вузовской науки на комплексное развитие вузов. Цель настоящей статьи - проанализировать тенденции изменения показателей финансирования научных исследований в вузах разных профилей и в целом в сфере высшего образования, сопоставить объемы финансирования вузовской науки с доступными данными о различных характеристиках развития вузов и оценить влияние финансирования научных исследований в высшей школе на показатели развития вузов. В ходе исследования анализировались связи показателей финансирования научных исследований в вузах с отдельными показателями результативности научных исследований и развития вузов. Для анализа использовались статистические данные федеральной службы государственной статистики, сведения проводимого Минобрнауки России мониторинга деятельности вузов за период 2014-2020 гг. Исследование показало незначительное влияние объемов финансирования вузовской науки на показатели развития вузов, значительную роль государства в развитии научных исследований в высшей школе и существенную неравномерность и историческую инерционность в становлении вузов как крупных научно-образовательных центров.

Финансирование науки в вузах, высшее образование, развитие вузов, конкурентоспособность вузов, научно-образовательные центры, связь между финансированием науки и показателями развития вузов

Короткий адрес: https://sciup.org/142231992

IDR: 142231992 | DOI: 10.15826/umpa.2021.04.037

Текст научной статьи Вузовская наука - двигатель развития или привилегия избранных

ISSN 1999-6640 (print)

Усиление значимости научно-технологического развития в системе долгосрочных национальных приоритетов России, отраженное в документах стратегического развития Российской Федерации, требовало расширения объемов научных исследований и повышения их результативности. При этом большое внимание уделялось развитию научных исследований в высшей школе, преобразованию большого числа вузов из преимущество образовательных организаций в учебнонаучные центры, в том числе, и в центры мирового уровня по тем научным направлениям, в которых российская наука занимает лидирующие позиции. Это нашло отражение в ряде хорошо известных вузовской общественности государственных программ и национальных проектов. К настоящему времени по ряду направлений достигнуты определенные результаты, которые позволили представителям Высшей школы экономики уже к 2020 году охарактеризовать сферу высшего образования как «наиболее динамично развивающийся сегмент отечественной науки» [1].

Финансирование научных исследований, как в целом, так и в вузах, с одной стороны, определяет развитие и результативность научной деятельности, а с другой – может рассматриваться как фактор, влияющий на развитие вузов как научно-образовательных центров. Финансирование научных исследований при этом может рассматриваться в нескольких аспектах – от разных моделей и механизмов финансирования науки в целом до различных показателей результативности научных исследований и влияния объемов финансирования науки на отдельные показатели развития вузов.

Одна из первых значительных попыток оценки национальных моделей финансирования научных исследований была предпринята европейской сетью PRIME (2004–2008 гг.) при поддержке Европейской комиссии [2]. Экспертами были разработаны концептуальные подходы для определения различных способов финансирования в странах ЕС. Используя эти результаты в качестве отправной точки, рабочая группа ОЭСР предприняла первую попытку в 2012 г. собрать данные, дифференцирующие различные способы финансирования научной деятельности [3] и сформулировать общие показатели. Опираясь на эти показатели, Евростат приступил к сбору информации от европейских стран о доле проектного и институционального финансирования в странах ЕС на добровольной основе. Кроме того, Европейская комиссия спонсировала исследовательский консорциум Public Funding of Research, который также собирал данные о доле проектного и институционального финансирования в странах ОЭСР, которые в целом согласовались с данными Евростата [4].

Основной целью этих исследований, по сути, являлся поиск ответов на вопросы «Как и что финансировать?» и «Какие желаемые эффекты должны быть достигнуты в результате?» для создания эффективных механизмов финансирования науки, обеспечивающих реализацию стратегических приоритетов развития. Учитывая, что в ведущих в научном плане странах большая часть научных исследований приходится на университеты, результаты непосредственно касаются финансирования науки в высшей школе.

Анализ затрат стран на научные исследования в зависимости от размеров экономики (объема валового внутреннего продукта по паритету покупательной способности) и подушевого ВВП, проведенный Г. В. Шепелевым, показал, что относительный объем финансирования науки связан с отраслевой структурой экономики и богатством страны. Страны с сырьевой экономикой финансируют науку относительно меньше, чем страны, ориентирующиеся на высокотехнологичные отрасли. При этом чем богаче страна, тем больший в среднем процент ВВП выделяется на науку» [5].

Анализ расходов на НИОКР по источникам финансирования показывает, что более половины (58,9 %) от общего объема расходов в рамках ЕС в 2018 г. финансировались коммерческими предприятиями, в то время как почти треть (29,8 %) финансировалась государством, а еще 9,2 % – из зарубежных источников. В целом, основными тенденциями финансирования научных исследований в ЕС в период с 2008 по 2018 гг. было падение доли финансирования со стороны государственного сектора при незначительном увеличении сектора высшего образования и снижение доли частного некоммерческого сектора [6].

В азиатских странах, таких как Япония (79,1 %), Китай и Южная Корея (76,6 %), НИОКР, финансируемые бизнесом, составляли большую долю от общего объема расходов на НИОКР, а именно – более трех четвертей в 2018 г. В Соединенных Штатах доля финансируемых бизнесом НИОКР была ниже (62,4 %), чем в азиатских странах, но выше, чем в среднем по странам ЕС.

Объем внебюджетных средств, направляемых на финансирование научной-исследова-тельской деятельности, и его доля в общем объеме финансирования этой деятельности [7] является составным индикатором Global Innovation Index. В 2020 г. топ-10 возглавила Швейцария, за ней в порядке убывания расположены: Швеция, США, Великобритания, Нидерланды, Дания, Финляндия, Сингапур, Германия и Республика Корея. Россия заняла 47-е место в рейтинге [8].

Во многих странах вузы играют все большую роль в НИОКР, превосходя по объему финансирования научно-исследовательские организации. Так, в среднем по странам ОЭСР одна треть государственного финансирования на НИОКР выделяется сектору высшего образования [9]. По данным Института статистики ЮНЕСКО [10], по объему государственного финансирования сектора высшего образования лидируют США, затем в порядке убывания со значительной разницей – Китай и Германия.

Исследования посвящены широкому спектру проблем – от анализа и разработки эффективных механизмов финансирования науки в целом, а также вузовской науки до критериев оценки результативности научных исследований и методов ее повышения.

Например, Д. Е. Сорокин и О. С. Сухарев в работе «Эффективность экономических систем и проблема финансирования науки» [11] отмечают, что фундаментальная наука и формируемое ей фундаментальное знание рождаются только благодаря длительной работе в определенном направлении, что требует постоянного финансирования, часто без немедленной отдачи от инвестиций. Соответственно, финансирование науки не может производиться в рамках традиционных механизмов бюджетного планирования, а должно быть связано с методами оценки эффективности как отдельных научных проектов, так и всего направления исследования в целом.

Петраков Н. Я. и Цветков В. А. в своей статье [12] показывают важность заинтересованности коммерческих предпринимателей в финансировании разработок, а также в их внедрении в существующие производства для успешного развития научного сектора. При этом на современном этапе по-прежнему важную роль играет поддержка государства: финансовая, налоговая, стимулирующая. Аналогичные выводы сделаны и в работе «Россия на пути к новой технологической промышленной политике: среди манящих перспектив и фатальных ловушек» [13], где также показано, что развитие науки является результатом не только поддержки со стороны предпринимателей и государства, но и целенаправленной политики по развитию собственного технологического сектора и выводу его на международные рынки.

Рассматривая исторические тенденции в реформировании российской науки и ее бюджета, исследователи показывают необходимость увеличения доли внебюджетных средств, привлекаемых для финансирования научных исследований – например, это аргументировано показано в работах [14] и [15], причем в последней говорится, что в большинстве из десяти исследованных стран основная доля финансирования выделяется на прикладную и экспериментальную науку, тогда как фундаментальная часто существует как побочный результат практических исследований. Кроме того, статистический анализ показал среднесрочную продолжительность горизонта планирования научных проектов (не менее 3 лет) и значительную вовлеченность частного предпринимательства в развитие и финансирование науки в ведущих странах (около 65 % от ежегодного бюджета на науку).

Исследование международных практик развития технологического сектора, проведенное Бредихиным С. В., Гершманом М. А. и Кузнецовой Т. Е. [16], показывает решающую роль государственной поддержки и финансирования в развитии приоритетных направлений научных исследований, а также в развитии научной деятельности в целом. Дежина И. Г. и Пономарев А. К. [17] [18], показывая необходимость поддержки развития научных исследований государством на примерах таких стратегий из зарубежной практики, отмечают необходимость создания научных консорциумов, в том числе, на базе вузов, с целью аккумуляции ресурсов для проведения научной работы. Одной из форм такой поддержки в России является проанализированная в [19] модель формирования программных исследований, реализуемая в соответствии с введенной в 2016 г. Стратегией научно-технологического развития. Авторы этой работы показывают важность оценки эффективности научных проектов как метода повышения эффективности научных исследований.

Эффективность финансирования прикладной и фундаментальной науки в России детально проанализирована в работах Миндели Л. Э., Черных С. И. (см., например, [20]), где показывается прямая зависимость между выделяемым финансированием и публикационной активностью российских ученых в Scopus и Web of Science.

Важность создания национальной системы научно-технологического прогнозирования для определения приоритетных направлений исследований и перенаправления финансовых потоков в наиболее востребованные проекты показана Дементьевым В. В. и Слободяник С. Н. в работе [21].

Исследование механизмов контроля и управления научными исследованиями по показателям проектов Стратегии НТР, проведенное в [22], показало рассинхронизацию между приоритетными направлениями финансирования и практических исследований. Анализ связи вузовской науки с технологическим развитием экономики, проведенный в работе [23], показал значительную вовлеченность государственного бюджета не только в проведение научных исследований, но и во внедрение практических результатов в промышленность, в результате чего наибольший интерес со стороны потенциальных источников негосударственного финансирования научных исследований проявляется к проектам с быстрой отдачей, имеющим коммерческий потенциал.

Детальный анализ механизмов осуществления научных исследованиях в вузах и причин сравнительно низкой отдачи от финансирования вузовской науки проведен А. Б. Гусевым [24], который показал, что это связано с размытостью понятия научно-исследовательского персонала, что затрудняет проведение прикладных исследований по направлениям, требующим специализированного оборудования и соответствующего персонала.

Исследование влияния и роли частных исследовательских компаний на развитие науки показало наращивание их присутствия на рынке научных исследований, а также большую подвижность и адаптивность частных исследовательских центров по сравнению с государственными научными институтами и вузами [25].

В последние годы выросло число российских исследований по проблемам коммерциализации результатов научной деятельности и разработок в России и за рубежом. Так, И. Г. Дежина в своей работе [26] отмечает значительные изменения приоритетов в направлениях исследований, методах финансирования и последующей оценке эффективности затраченных инвестиций, обусловленных влиянием пандемии на ожидания от научной деятельности. Социальный аспект коммерциализации исследований затрагивают Куприянов В. А., Душина С. А. [27], отмечая появившуюся опасность того, что коммерческие исследования часто становятся предметом манипуляции мнением как профессионального сообщества, так и бизнес-инвесторов.

Вопросы повышения эффективности и формирования приоритетов научных исследований рассматриваются как государственными органами управления, так и отдельными исследователями. Так, Счетная палата Российской Федерации в своем отчете за 2020 г. [28] показывает, что отсутствие четких критериев оценки эффективности научных исследований и низкая отдача от вложений приводят к низкой инвестиционной привлекательности научных разработок. Это замедляет вовлечение коммерческого сектора в финансирование науки.

Шепелев Г. В. предлагает использовать модель оценки приоритетов тематики научных исследований и использование наукометрических показателей в управлении наукой [29], тогда как

Мазов Н. А., Гуреев В. Н. предполагают [30], что в принятии подобных решений должны быть задействованы все участники научных исследований: государство, частный бизнес, научные институты и вузы, частные лаборатории и исследователи. Шепелев же в другой своей работе [31] показывает, что в сложившейся модели взаимодействия государство спонсирует исследования, руководствуясь собственными интересами, вузы и научные центры выполняют их лишь после получения проекта или гранта, а конечный результат не востребован частным бизнесом, поскольку у исследователей и государства нет стимула его коммерциализировать.

По мнению большинства российских ученых, принципиальные основы «институциональной модели науки», сложившиеся в советское время, не претерпели изменения до настоящего времени, несмотря на проводимые реформы и трансформацию механизмов финансирования научных исследований [32], а вузовская наука «была и остается небольшим «фрагментом» научного комплекса страны» [33].

В связи с этим анализ состояния и тенденций изменения финансирования вузовской науки, исследования влияния финансирования вузовской науки на показатели, характеризующие разные аспекты развития сферы высшего образования в целом и отдельных групп вузов могут быть полезны вузовским работникам и представляются весьма актуальными.

Состояние финансирования вузовской науки в России и общемировые тенденции

В отличие от большинства лидирующих в научной сфере стран для России характерно преобладание доли бюджетного финансирования научных исследований, которое имеет тенденцию к ежегодному увеличению с 2014 г. В 2019 г. средства предпринимательского сектора в общем объеме внутренних затрат на исследования и разработки в России составили 30,2 % [34].

Бюджетные средства, направляемые в рамках государственного задания на проведение научных исследований, являются основным инструментом финансирования гражданской науки: на конец 2018 г. они составили 42,1 % или 159,0 млрд руб. от общего объема финансирования [35]. Программно-целевое финансирование составляет 26,3 % и имеет тенденцию к ежегодному сокращению. Конкурсное финансирование через фонды поддержки науки в период

2014–2019 гг. составило 26,3 % от общего объема государственного финансирования на гражданскую науку, финансирование из прочих источников составило 21,9 %.

По числу зарегистрированных результатов интеллектуальной деятельности (патенты, промышленные образцы, ноу-хау, зарегистрированные в установленном порядке), Россия занимает 12 место в мире. В 2019 г. количество патентных заявок на изобретения составило 35 511 ед., что стало ниже показателей предыдущего года – 37 957 ед. [34].

В Указе Президента Российской Федерации «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» от 21 июля 2020 г. № 474 поставлена задача по «обеспечению присутствия Российской Федерации в числе десяти ведущих стран мира по объему научных исследований и разработок, в том числе за счет создания эффективной системы высшего образования» [36]. Можно предположить, что решение этой задачи потребует корректировки подходов к финансированию научного сектора страны и сферы высшего образования. Сейчас ряд показателей финансирования науки пока не соответствует новым требованиям. Например, в соответствии с целевыми показателями национального проекта «Наука» расходы на науку к 2024 г. должны были увеличиться до 1,2 % ВВП, а Федеральным законом от 08.12.2020 г. № 385-ФЗ «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» предусмотрено сокращение финансирования на научные исследования на 1,6 % в 2021 г. и на 2,5 % – в 2022 г. [37].

Основным источником финансирования исследований и разработок в секторе высшего образования в России являются средства государства – 58,8 % (преимущественно средства федерального бюджета – 50,8 %). На долю средств организаций сектора высшего образования (включая собственные средства) приходится 7,1 % затрат на исследования и разработки [38].

Внутренние затраты на научные исследования и разработки в секторе высшего образования в период с 2015 по 2020 гг. выросли, однако по источникам финансирования этот рост неравномерен. Он был обеспечен в основном за счет средств бизнеса (на 29,4 %), федерального бюджета (на 15,9 %), региональных и местных бюджетов (на 11,8 %). В то же время в рассматриваемый период почти на треть сократились собственные средства вузов, направляемые на научные исследования и разработки. Отечественные исследователи связывают это со слабостью «стимулов и отсутствии благоприятных условий для инвестиций в научную деятельность со стороны самих вузов» [39].

Основным распорядителем средств федерального бюджета на научные исследования и разработки для сферы высшего образования является Минобрнауки России – 173,9 млрд руб. (примерно 41,8 % от общего объема средств), из них на фундаментальные исследования были выделены 139,4 млрд руб. и на прикладные – 34,5 млрд руб. Другими крупными распорядителями средств федерального бюджета являются Минздрав России – 32,2 млрд руб., из них на фундаментальные исследования – 2,1 млрд руб. и прикладные – 30,1 млрд руб.; и Минкультуры России – 0,6 млрд руб. [35]. Значительный вклад вузов отмечается по следующим приоритетным направлениям: «Индустрия наносистем» (37,4 % общих расходов, «Науки о жизни» (23,9 %) и «Рациональное природопользование» (17,4 %) [39].

В финансировании сектора высшего образования приоритет отдается фундаментальным исследованиям, объем финансирования которых в 2019 г. составил 139,4 млрд руб., в то время как на прикладные исследования было направлено 34,5 млрд руб. Приоритет финансирования фундаментальных исследований над прикладными сохраняется в национальном бюджете на 2021 г. и последующие годы и формируется, по мнению Дежиной И. Г., с учетом институционального разделения университетов, выполняющих фундаментальные и прикладные исследования [26].

В целом, особенностями российского сектора высшего образования является преобладание базового финансирования над конкурсным, а также приоритет финансирования «академической науки» в вузах над прикладной.

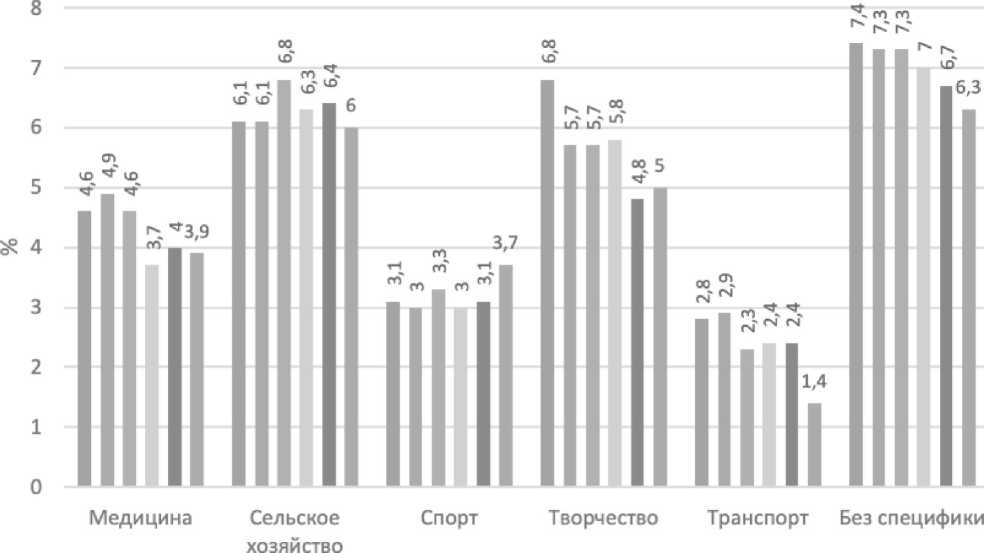

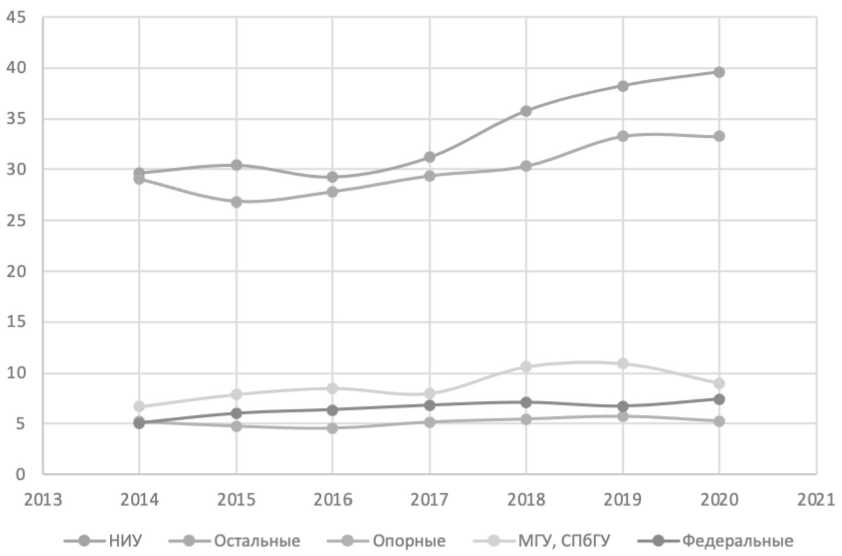

Доля доходов от научных исследований от общих доходов вузов, сгруппированных по отраслевой специфике, в среднем по России составила 4,6 % от общего бюджета, но этот показатель в 2015–2020 гг. различается для разных групп вузов (Рис. 1). Для дальнейшего анализа в настоящей статье используются отчетные данные за 2020 г.

Видно, что доходы от научной деятельности медицинских вузов, подведомственных министерству здравоохранения Российской Федерации, в 2020 г. составили 3,9 % от их бюджетов, по сравнению с 2015 г. показатель снизился на 15 %. Для вузов сельскохозяйственной направленности доля дохода от научных исследований по сравнению с 2015 годом практически не изменилась – 6,0 % от бюджета вузов, в 2017–2019 гг. наблюдался рост

■ 2015 12016 12017 12018 12019 12020

Рис. 1. Доля доходов от НИОКР в общих доходах вузов (группировка по специфике деятельности) за 2015–2020 гг., %.

этого показателя. Для вузов, подведомственных Министерству культуры Российской Федерации, доход от научных исследований в 2020 г. составил 5,0 % от общего бюджета и по сравнению с 2015 г. снизился на 26 %. В транспортных вузах доля доходов от научных исследований в их общем бюджете за последние 2 года упала с 2,4 % до 1,4 %.

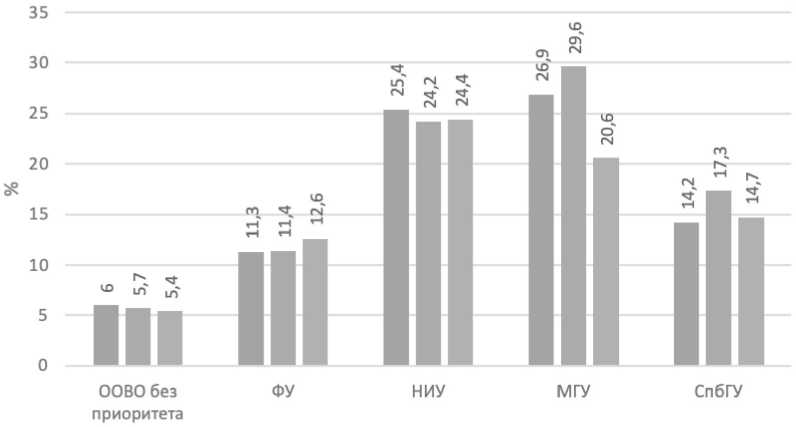

Группа вузов, не имеющих ярко выраженной отраслевой направленности, достаточно разнородна и включает в себя вузы с разным статусом (федеральные и национальные исследовательские университеты, опорные университеты, иные вузы). В целом, она также характеризуется снижением доли финансирования научных исследований в своих бюджетах, но для этой группы целесообразно рассматривать этот показатель для более детализированных подгрупп – данные по таким вузам за 2018–2020 гг. приведены на рис. 2.

Видно, что в 2020 г. лидирующее положение по показателю доли доходов от НИОКР в общем бюджете вузов заняли национальные исследовательские университеты (далее НИУ) – 24,4 %. Второе и третье места занимают Московский государственный университет (20,6 %) и Санкт-Петербургский государственный университет (14,7 %). У федеральных университетов доля доходов от научных исследований в общих доходах составляет 12,6 %, у опорных вузов – 8,4 %.

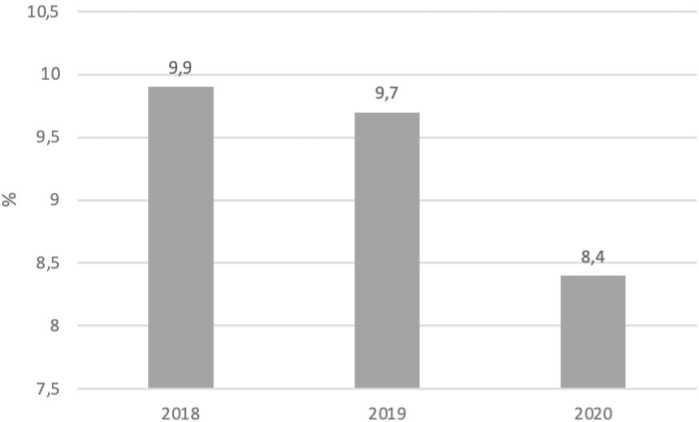

Для опорных вузов доля доходов от научных исследований в 2018–2020 гг. снижается (рис. 3), хотя одной из целей создания таких вузов было развитие научных исследований в интересах регионального развития [39]. Характерно, что до настоящего времени показатели опорных вузов сильно различаются – например, в 2020 г. доля финансирования научных исследований составила для Нижегородского государственного технического университета 29,6 %, для Волгоградского государственного технического университета – 25,5 %, для Сибирского государственного медицинского университета – 2,9 %, Мурманского арктического государственного университета – 2,5 %.

Если рассматривать объемы финансирования научных исследований в вузах-участниках «Проекта 5–100», то можно заметить сильное различие между вузами «первой волны» и «второй волны» (Рис. 4). Вузы, относящиеся к первой волне, обычно являются НИУ или специализированными отраслевыми учебными заведениями. Наибольшую долю дохода от научной деятельности среди вузов первой волны проекта «5–100» в 2020 г. показывает Московский физико-технический институт (42,0 %). За ним следуют Санкт-Петербургский НИУ информационных технологий, механики и оптики (36,1 %) и Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (33,2 %). На последнем месте находится Дальневосточный федеральный университет (5,3 %), показатель которого практически в 2,5 раза меньше предыдущей позиции (Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» – 13,5 %).

Среди второй волны вузов Проекта 5–100 наиболее высокий показатель в 2021 г. у Тюменского государственного университета (15,4 %), на втором

■ 2018 12019 «2020

Рис. 2. Доля НИОКР в общих доходах вузов (группировка по типам вузов), %

Рис. 3. Доля финансирования НИОКР в общих доходах опорных вузов, %

Рис. 4. Доля НИОКР вузов проекта «5–100» в общих доходах образовательной организации, %

месте Балтийский федеральный университет (13,3 %). Последнее место занимает Первый Московский государственный медицинский университет (5,1 %).

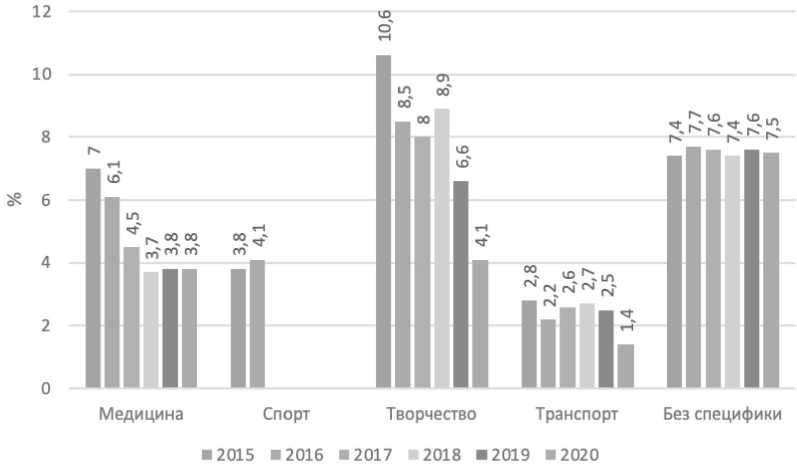

Ситуация с научными исследованиями в негосударственных вузах в количественном отношении отличается от показателей государственных вузов в меньшую сторону, но тенденции за 2015– 2020 гг. аналогичны (рис. 5). Наиболее высока доля доходности от научной деятельности в творческих вузах (4,1 %), самый высокий показатель наблюдается в Камском институте искусств и дизайна (7,5 %). Частные медицинские вузы занимают второе место по этому показателю (3,8 %), лидирует среди них Медицинский институт «Реавиз» (4,6 %) и его Саратовский филиал (5,0 %). Показатель частных транспортных вузов (1,4 %) целиком обеспечивается Дальневосточным институтом коммуникаций (1,4 %).

Таким образом, частные вузы не являются значительными центрами научной деятельности, однако в разрезе некоторых групп по отраслевой специфике их показатели не слишком отстают от показателей по федеральным округам в целом.

Практически для всех вузов, не относящихся к НИУ, можно отметить тенденцию снижения доли дохода от НИОКР в общем бюджете в последние два года. Возможно, отчасти это связано

Рис. 5. Доля НИОКР в общих доходах негосударственных вузов (группировка по специфике деятельности), %

с изменением структуры бюджета и, соответственно, научных проектов, обусловленным влиянием пандемии.

Достаточно показательны данные об изменении объемов финансирования научных исследований в вузах за 2014–2020 гг. (рис. 6).

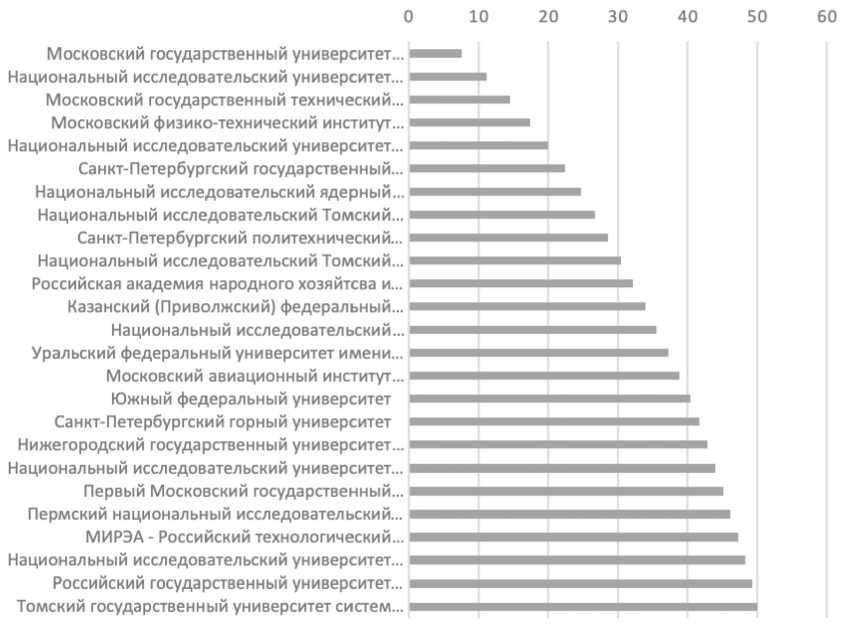

Определенный интерес представляет анализ распределения объемов финансирования научных исследований по конкретным вузам. На рис. 7 приведены данные о доле среднегодовых (за 2014– 2020 гг.) объемах финансирования научных исследований от общего объема финансирования НИР

Рис. 6. Динамика изменения объемов финансирования вузовской науки (группировка по специфике деятельности), млрд руб.

Fig. 6. Dynamics of changes in research funding volume at universities, billion RUB

Московский государственный университет... Национальный исследовательский университет...

Московский государственный технический...

Московский физико-технический институт... Национальный исследовательский университет...

Санкт-Петербургский государственны й... Национальный исследовательский ядерный... Национальный исследовательский Томский...

Санкт-Петербургский политехнический... Национальный исследовательский Томский... Российская академия народного хозяйтсва и... Казанский (Приволжский) федеральный... Национал ьн ый исследовател ьски й... Уральский федеральный университет имени... Московский авиационный институт... Южный федеральный университет Санкт-Петербургский горный университет Нижегородский государственный университет... Национальный исследовательский университет...

Первый Московский государственный...

Пермский национальный исследовательский...

МИРЭА - Российский технологический... Национальный исследовательский университет... Российский государственный университет... Томский государственный университет систем...

Рис. 7. Среднегодовая за 2014–2020 гг. доля объемов финансирования научных исследований от общего объема финансирования НИР в высшей школе по конкретным вузам (нарастающим итогом), млрд руб.

в высшей школе для вузов, имеющих наибольшие объемы этого финансирования. Данные приводятся с нарастающим итогом – каждая линия на диаграмме отражает суммарную долю финансирования НИР в данном вузе и всех предыдущих.

Показательно, что 20 % общего объема финансирования научных исследований в высшей школе приходится на 5 вузов, 25 ведущих вузов получают 50 % всех объемов финансирования науки в высшей школе. Расширение приведенной на рис. 7 диаграммы на большее число учебных заведений показывает, что 80 % всего финансирования научных исследований в высшей школе приходится на 107 вузов.

Анализ влияния финансирования вузовской науки на показатели развития вузов

Детальный анализ показателей финансирования вузовской науки и их влияния на показатели развития вузов требует достаточно подробных данных по каждому учебному заведению, что не всегда доступно в рамках форм государственного статистического наблюдения. В тоже время

Минобрнауки России на протяжении ряда лет ведет мониторинг эффективности деятельности организаций высшего образования [40]. Он охватывает вузы всех форм собственности и содержит практически все показатели, которые можно использовать как для характеристики финансирования вузовской науки, так и для оценки ее влияния на развитие различных вузов. Для анализа, результаты которого приводятся в настоящей статье, были выбраны данные за 2014–2020 гг. (соответственно, мониторинг проводился и данные публиковались в 2015–2021 годах). В выборку входят образовательные организации высшего образования всех форм собственности (исключая филиалы образовательных организаций), предоставившие данные для мониторингов в 2015–2021 годах (соответственно, это данные за 2014–2020 годы).

Общее число организаций, данные по которым охватывают рассматриваемый временной интервал без разрывов, составило 549. В связи с тем, что выборка организаций включает только вузы, представившие данные мониторинга по всем годам периода 2014–2020 гг., рассматриваемые далее данные не покрывают всю генеральную совокупность, однако, по нашему мнению, данная выборка отражает ситуацию с финансированием науки и его влиянием на развитие вузов по всей совокупности организаций высшего образования.

Рассмотрим более подробно отдельные показатели, характеризующие состояние вузовской науки в 2014–2020 гг., и их взаимосвязь с показателями, характеризующими результаты научных исследований и развитие вузов. Отметим, что количество показателей мониторинга, характеризующих разные аспекты результативности научных исследований и развития вузов, составляет не менее 15, но в настоящей статье приводятся результаты анализа лишь некоторых, наиболее часто применяемых при сопоставлении состояния научных исследований в разных вузах.

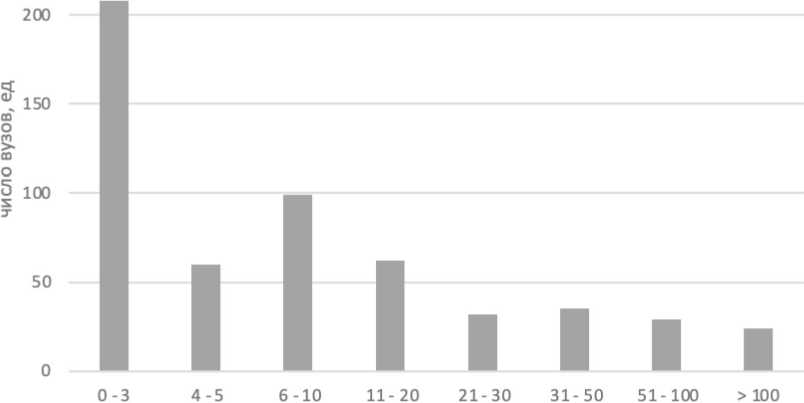

Численность научных работников и объем НИОКР в расчете на одного работника

Для большинства вузов исследованной выборки значение показателя «Общая численность научных работников (без внешних совместителей и работающих по договорам ГПХ)» в данных мониторинга заявлено очень низкое. Например, из 549 вузов выборки, представивших данные за весь период наблюдения, у 268 среднегодовое значение этого показателя составляет меньше 5. Диаграмма распределения вузов по численности НР приведена на рис. 8.

Очевидно, что это отражает ситуацию, когда в вузах с небольшой численностью научных работников выполнение НИОКР осуществляется силами работников других категорий, в первую очередь ППС. Возможно также, что кадровая политика части вузов выстроена так, что значительная часть НИОКР выполняется работниками, оформляемыми на работу с использованием договоров ГПХ или по совместительству. Такие работники также не отражаются в отчетности по мониторингу.

Как результат, на основании отраженных в мониторинге данных невозможно сказать, сколько работников в вузе фактически занимаются выполнением НИОКР, которые отражены в показателе «объем НИОКР, выполненных в вузе собственными силами», и является ли высокая производительность, оцененная как объем НИОКР на 1 научного работника, объективным показателем уровня развития науки в вузе. По нашему мнению, полученные при мониторинге данные достаточно противоречивы и отражают не столько реальные данные о результативности выполнения научными работниками НИОКР, сколько разнообразие форм и методов организации кадрового обеспечения научной деятельности в вузах. Это хорошо подтверждают данные о величине часто используемого для оценки результативности работы вуза по развитию научных исследований показателя «Объем НИОКР на 1 НР». Например, по данным за 2020 год у 10 вузов с самым большим значением этого показателя он колебался в пределах от 119,9 млн руб/чел до 72,8 млн руб/чел при числе штатных научных

численность научных сотрудников в вузе, чел.

Рис. 8. Распределение вузов наблюдаемой выборки по среднегодовой за 2014–2020 гг. численности имеющихся в них штатных научных работников

Fig. 8 Distribution of universities in the observed sampling by the annual average number of full-time researchers available for the period of 2014–2020

работников в этих вузах от 1 до 9 человек. В то же время, для 10 вузов с самым низким значением этого показателя он находился в пределах от 76 до 331 тыс. руб/чел при численности научных работников от 1 до 27 чел. [42].

Данные о среднем объеме НИОКР на 1 научного работника по вузам разного статуса в 2014– 2020 гг. приведены в таблице 1.

Из Табл. 1 видно, что вузы с относительно более высокими общими объемами НИОКР (федеральные университеты, МГУ и СПбГУ) имеют значительно более низкое значение показателя «объем НИОКР на 1 НР», чем вузы с меньшими объемами финансирования научных исследований. При этом для МГУ, СПбГУ и федеральных университетов наблюдается противоположная тенденция изменения этого показателя: в МГУ и СПбГУ он вырос за рассматриваемый период на 192 %, а в федеральных университетах упал на 19 %.

Приведенные данные, по нашему мнению, подтверждают гипотезу о том, что в «небольших» по «научному потенциалу» вузах, имеющих относительно небольшие объемы НИОКР и численность НР, значительный объем НИОКР выполняется работниками других категорий (ППС, УВП, АУП). При этом общая тенденция роста среднего объема НИОКР на одного НР обусловлена как ростом объемов финансирования, так и снижением численности НР. Например, для МГУ и СПбГУ суммарный прирост объемов НИОКР + 34 %, и снижение численности НР – 20 %. Соответственно, использование показателя «объем НИОКР на 1 НР» для сопоставления состояния научной деятельности в разных вузах должно проводиться крайне осторожно, так как полученные результаты такого сопоставления могут не отражать реальную результативность работы вузов по привлечению средств на проведение научных исследований.

Доля внебюджетных средств в доходах вузов от научных исследований и разработок (внебюджетные средства, лицензионные соглашения, гранты, доходы от созданных вузами малых предприятий)

Анализ структуры финансирования научных исследований в вузах (бюджетные источники всех видов и внебюджетные источники) показывает, что увеличение общих объемов финансирования выполняемых вузами НИОКР в большинстве случаев сопровождается ростом доли финансирования из внебюджетных источников (табл. 2).

Из Табл. 2 видно, что доля внебюджетного финансирования в общем объеме финансирования вузовских НИОКР за 2014–2020 гг. выросла с 59,2 % до 62,7 %. Только для МГУ и СПбГУ доля внебюджетных средств в доходах от НИОКР падает. При этом в этих двух вузах самая низкая по сравнению с вузами других категорий доля внебюджетных доходов в доходах от НИОКР (11,6– 9,2 %), этим МГУ и СПбГУ сильно отличаются от остальных вузов. Также выделяется значение показателя доли внебюджетных средств в общих доходах от научной деятельности для федеральных университетов; оно значительно выше (45,4– 52.2 %), чем для МГУ и СПбГУ, но ниже, чем для

Таблица 1

Средний объем НИОКР на 1 научного работника по вузам разного статуса в 2014–2020 гг.

Table 1

|

Группа вузов по статусу |

Средний объем НИОКР на 1 научного работника, тыс. руб. |

Изменение 2020 г. к 2014 г, % |

||||||

|

2014 |

2015 |

2016 |

2017 |

2018 |

2019 |

2020 |

||

|

НИУ |

9956,7 |

10304,3 |

10851,8 |

11423,1 |

14103,6 |

16912,3 |

17344,1 |

+74,0 |

|

Опорные университеты |

9753,9 |

11537,7 |

10056,0 |

10624,6 |

11755,7 |

14349,9 |

16530,6 |

+69,0 |

|

МГУ, СПбГУ |

1563,2 |

2382,4 |

2898,2 |

3178,3 |

4106,0 |

4971,2 |

4564,4 |

+192,0 |

|

Федеральные университеты |

5247,3 |

3962,8 |

3368,1 |

3599,4 |

3809,4 |

4232,8 |

4230,7 |

-19,0 |

|

Остальные вузы |

9145,6 |

8440,2 |

8674,9 |

9240,3 |

10311,6 |

10677,2 |

10884,2 |

+19,0 |

|

По всем проанализированным вузам |

9131,2 |

8639,0 |

8769,6 |

9328,5 |

10479,8 |

11128,7 |

11467,0 |

+26,0 |

Таблица 2

Доля внебюджетных средств в общих доходах вузов от научной деятельности

Table 2

Share of extra-budgetary funds in total research income of universities

Относительно низкая доля внебюджетных средств в объемах НИОКР (23–25 %) наблюдается для группы вузов творческой направленности, для вузов спортивной направленности можно отметить значительное (на 42 %) уменьшение этого показателя за наблюдаемый период (таблица 3).

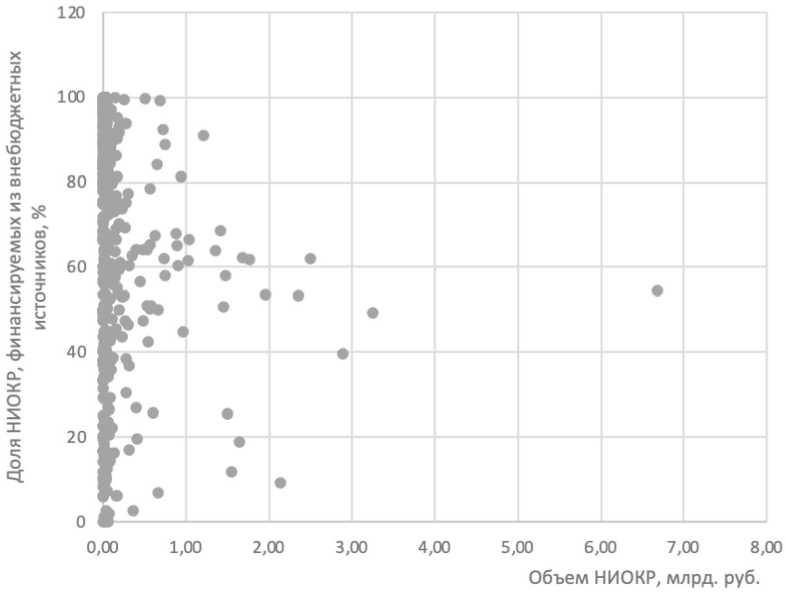

По остальным профильным группам вузов динамика изменения данного показателя соответствует общей тенденции. Казалось бы, данные таблицы 3 подтверждают гипотезу о том, что по мере роста объемов выполняемых вузами научных исследований и накоплением соответствующего опыта результативность работы по привлечению заказов от негосударственных заказчиков повышается. Однако статистический анализ зависимости доли внебюджетных НИР в общем объеме финансирования научных исследований по каждому вузу рассматриваемой в настоящей работе выборки (рис. 9) показывает, что статистически значимая связь между этими показателями отсутствует (коэффициент корреляции 0,2).

Из рисунка 9 очевидно, что гипотеза о том, что по мере роста объема выполняемых НИР вузы «научатся зарабатывать» на науке и начнут привлекать большой объем внебюджетных НИР, не подтверждается.

Таблица 3

Доля внебюджетных средств в доходах вузов от НИОКР

Table 3

|

Группа профильных вузов |

Доля внебюджетных средств в доходах вузов от НИОКР, % |

Изменение 2020 г. к 2014 г, % |

||||||

|

2014 |

2015 |

2016 |

2017 |

2018 |

2019 |

2020 |

||

|

Вузы медицинской направленности |

60,1 |

66,4 |

59,6 |

61,3 |

68,7 |

69,2 |

68,4 |

+14,0 |

|

Вузы сельскохозяйственной направленности |

72,2 |

72,8 |

78,4 |

69,6 |

71,7 |

72,3 |

66,9 |

-7,0 |

|

Вузы спортивной направленности |

49,6 |

57,9 |

66,0 |

65,3 |

53,6 |

48,3 |

28,7 |

-42,0 |

|

Вузы творческой направленности |

23,2 |

23,7 |

26,5 |

35,2 |

33,2 |

27,3 |

25,6 |

+10,0 |

|

Вузы транспортной направленности |

92,4 |

83,0 |

90,2 |

97,6 |

88,2 |

89,2 |

82,8 |

-10,0 |

|

Вузы, не имеющие специфики деятельности |

63,9 |

67,5 |

69,2 |

68,7 |

69,2 |

69,8 |

69,1 |

+8,0 |

|

По всем группам вузов |

59,2 |

62,4 |

64,0 |

64,3 |

64,8 |

64,4 |

62,7 |

+6,0 |

Рис. 9. Зависимость доли внебюджетного финансирования НИОКР вуза от общего объема НИОКР, выполняемых вузом

Аналогичный вывод можно сделать и по показателю «Удельный вес средств, полученных вузом от использования результатов интеллектуальной деятельности, в общем объеме доходов вуза», значения которого в 2020 г. для разных вузов находились в диапазоне от 0 до 1,06 %. Лидирующие места по этому показателю занимали Государственный институт русского языка им. А. С. Пушкина (1,06 %), Санкт-Петербургский государственный университет (0,92 %) и Московский физико-технический институт (государственный университет) – 0,82 % [42]. Можно сказать, что результаты интеллектуальной деятельности, как один из продуктов НИОКР вузов, пока не стали сколько-нибудь значимым фактором развития науки, и доходы от коммерциализации РИД не являются и, вероятно, в ближайшей перспективе не станут значимым источником доходов вузов. Можно также предположить, что в силу незначительной доли этого показателя в составе доходов вузов каждый случай успешной коммерциализации РИД является, вероятнее всего, уникальным кейсом со своей спецификой и особенностями, и рекомендовать на его основе какой-либо универсальный механизм для широкого тиражирования практики коммерциализации РИД вряд ли возможно.

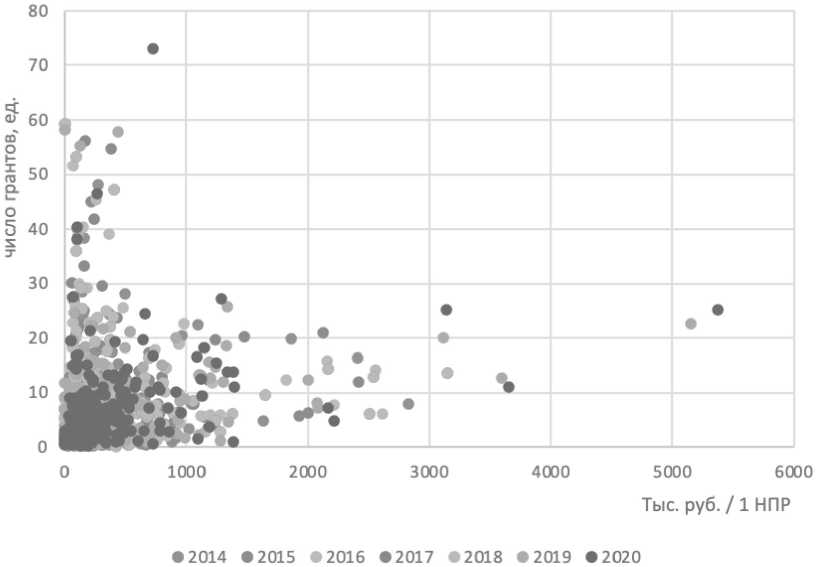

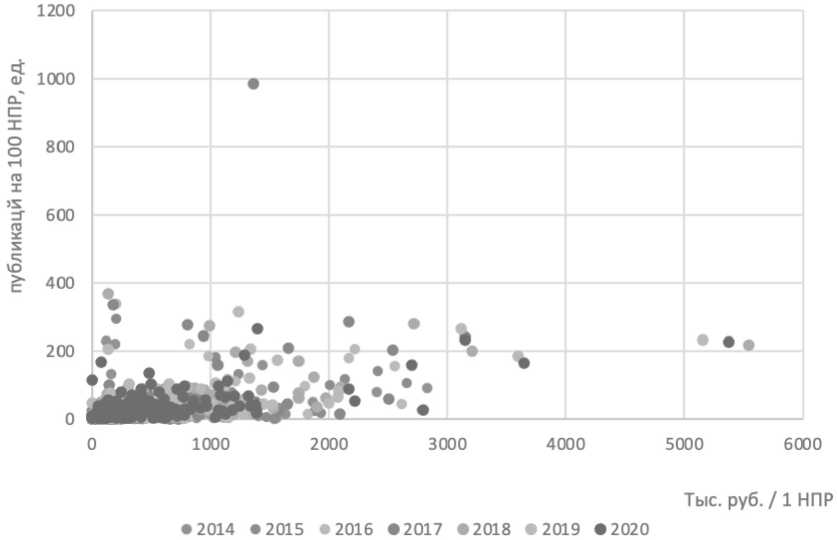

Число полученных вузом грантов на проведение научных исследований может рассматриваться и как результат развития вуза вследствие ранее выполненных научных исследований, и как показатель его научного потенциала. Очевидно, что теоретически между объемом грантов и суммой финансирования НИОКР должна быть прямая связь независимо от того, используется для анализа показатель общего объема финансирования НИОКР в вузе или показатель объемов финансирования, нормированный по какому-либо основанию. Учитывая, что современная система грантового финансирования научных исследований в вузах в значительной степени ориентирована на персональную результативность работников – потенциальных исполнителей грантов, нами проведен статистический анализ наличия взаимосвязи между числом грантов, полученным каждым вузом рассматриваемой выборки в период 2014–2020 гг., и величиной объема НИОКР, приходящегося на одного научно-педагогического работника (научные работники и профессорско-преподавательский персонал) в вузе. Связь межу показателями по вузам всей выборки опять очень слабая: в зависимости от года коэффициенты корреляции составляют от 0,12 до 0,31.

Соответствующая диаграмма рассеивания показателей для всех вузов приведена на рис. 10.

Рис. 10. Зависимость показателей «число грантов, полученных вузом» и «объем НИОКР на одного НПР в вузе»

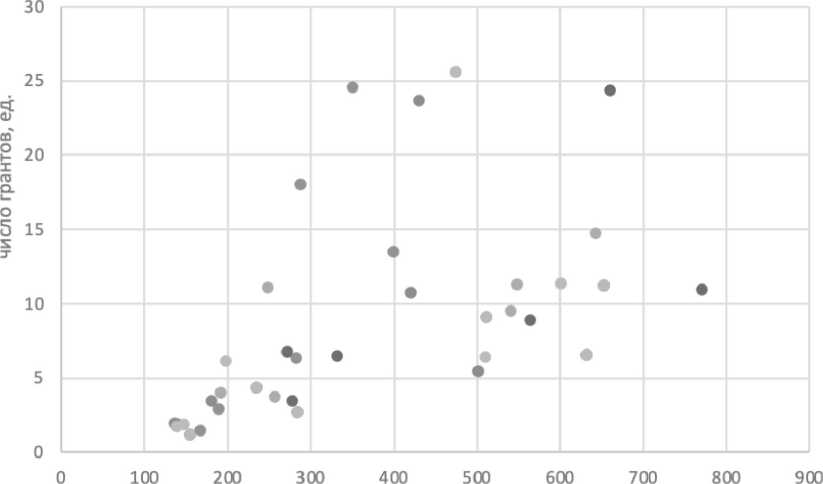

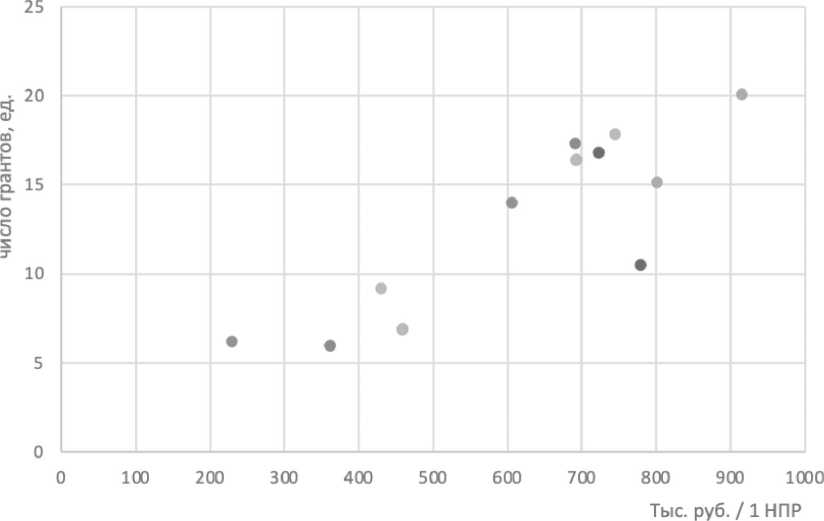

Более выраженная связь прослеживается для федеральных университетов (рис. 11, коэффициент корреляции от 0,31 до 0,51), МГУ и СПбГУ (рис 12, коэффициент корреляции 0,76 для МГУ и 0,87 СПбГУ), для остальных вузов связь менее выражена.

Необходимо отметить, что выявленная связь оказалась слабее, чем субъективно ожидалось авторами – так, значения коэффициентов корреляции показателей (по годам) по всем вузам исследуемой выборки составляют от 0,12 до 0,31, что не позволяет говорить о наличии тесной связи.

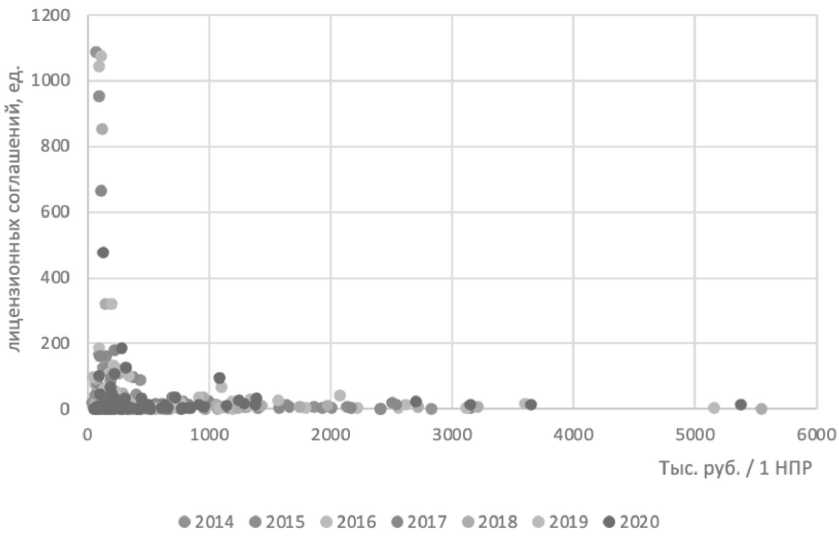

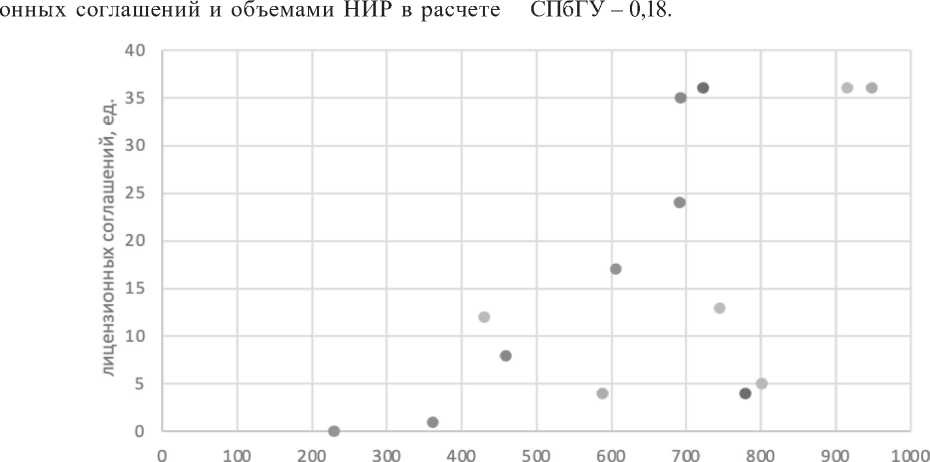

Еще одним показателем, характеризующим результативность научных исследований вуза, является число лицензионных соглашений, заключенных с пользователями результатами научных исследований вуза. Лицензионные соглашения – форма коммерциализации результатов научной деятельности, и, казалось бы, чем больше объем научных исследований в вузе или, например, в расчете на одного научно-педагогического работника, тем больше должно появляться лицензионных соглашений. Однако анализ связи между показателями «Число лицензионных соглашений, заключенных вузами на использование результатов интеллектуальной деятельности» и «Объем НИОКР на одного НПР» показывает, что такая связь практически отсутствует практически для всех типов вузов исследуемой выборки (рис. 13). Для полной выборки коэффициенты корреляции по годам составляют от – 0,09 до – 0,04 (от минус 9 сотых до минус 4 сотых).

Аналогичная зависимость наблюдается и для других групп вузов, хотя, казалось бы, степень связи этих показателей должна увеличиваться по крайней мере для группы НИУ. Представленные распределения свидетельствуют о низкой распространенности практики коммерциализации РИД через заключение лицензионных соглашений. В подавляющем большинстве случаев число лицензионных соглашений составляет от 0 до 20 единиц на организацию. Отдельные вузы, демонстрирующие «выбросы», не вносят принципиальные изменения в общую картину облака рассеивания показателя, но интересны как носители компетенций по данной форме коммерциализации. Так, на Рис. 13 вертикальная серия точек – значения показателя для Пятигорского государственного университета (до 2017 года Пятигорского государственного лингвистического университета). Безусловно, более 1000 действующих в 2016, 2018 и 2019 годах лицензионных соглашений нуждаются в более детальном анализе как с точки зрения их содержания, так и с точки зрения практики

Тыс. руб./1НПР

• 2014 «2015 «2016 «2017 «2018 *2019 *2020

Рис. 11. Зависимость числа грантов, полученных федеральными университетами, от объема НИОКР на одного НПР в вузе

• 2014 «2015 *2016 «2017 «2018 *2019 *2020

Рис. 12. Зависимость числа грантов, полученных МГУ и СПбГУ, от объема НИОКР на одного НПР в вузе

Рис. 13. Зависимость числа лицензионных соглашений и объема НИОКР на одного НПР в вузе – все вузы выборки

Определенная связь между числом лицензи- реляции показателей составляет 0,55, для

Тыс. руб. /1 НПР

• 2014 «2015 *2016 «2017 «2018 *2019 «2020

Рис. 14. Зависимость числа лицензионных соглашений и объема НИОКР на одного НПР в вузе – МГУ и СПбГУ

Еще одним показателем, характеризующим результативность вузовских научных исследований, является количество малых предприятий, учрежденных вузом для внедрения полученных в итоге НИОКР результатов. Структура связи между данным показателем и показателем объема НИОКР на одного НПР аналогична структуре такой же связи для показателя числа лицензионных соглашений. Среднее значение числа малых предприятий на вуз составляет 10 единиц, а действующих лицензионных соглашений – 26 (увеличено вследствие влияния аномального значения – «выброса» – Пятигорского ГУ), соответствующие медианные значения 6 – для малых предприятий на вуз и 7 – для лицензионных соглашений на вуз.

Вместе с тем, для вузов из групп НИУ, федеральных университетов и МГУ и СПбГУ число малых инновационных предприятий больше, чем число лицензионных соглашений. Что касается наличия связи между объемом финансирования НИОКР и числом малых предприятий, то ее практически нет (коэффициент корреляции составляет от 0,28 до 0,34 в зависимости от года).

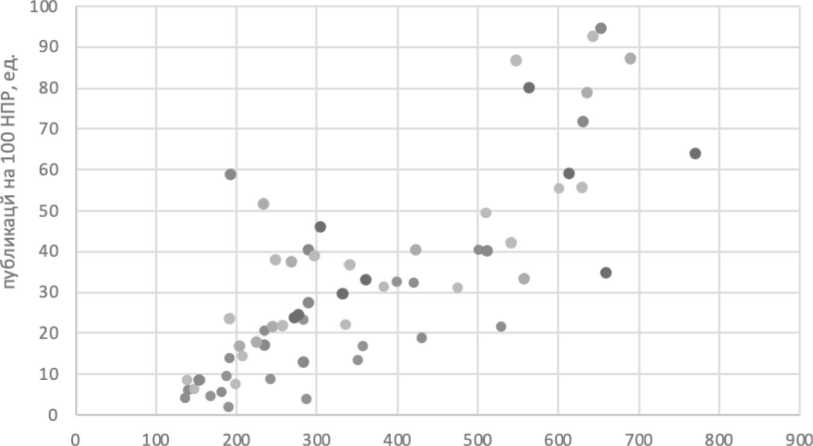

Одним из постоянно используемых для оценки результативности научных исследований и развития вуза являются показатели публикационной активности. Выше было показано, что для целей сравнения вузов по объему финансирования НИОКР нормирование данного показателя на численность научных работников в вузе не дает корректную оценку реального состояния, т. к. это связано с особенностями реализации кадровой политики в вузах в отношении научных работников. Поэтому в настоящей статье приводится анализ связи показателей публикационной активности с показателями объема НИОКР, нормируемыми на численность НПР (научно-педагогических работников), включающих в себя численность ППС и численность НР в вузе.

Анализ взаимосвязи между числом публикаций, индексируемых в международных (WoS, Scopus) и отечественных (РИНЦ) базах данных, и объема НИОКР, приходящегося на одного научно-педагогического работника, показывает, что в целом по всем вузам исследуемой выборки статистически значимая выражена слабо (коэффициенты корреляции составляют от 0,36 до 0,46 в зависимости от года), хотя для отдельных групп вузов (прежде всего НИУ и федеральные университеты) связь более тесная (коэффициенты корреляции для НИУ – от 0,53 до 0,68; для федеральных университетов – от 0,74 до 0,81). Это хорошо иллюстрируют диаграммы на рис. 15 и рис. 16.

Аналогичные зависимости наблюдаются и для публикаций, индексируемых в Scopus и в РИНЦ.

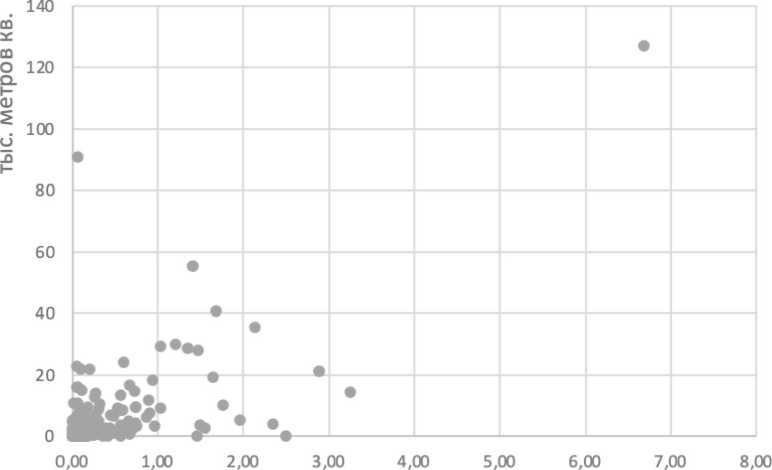

Достаточно важным показателем развития вузов является увеличение основных фондов (рост

Рис. 15. Связь объема НИОКР на 1 НПР и числа публикаций в WoS на 100 НПР – все вузы

Тыс. руб. /1 НПР

• 2014 • 2015 *2016 «2017 *2018 #2019 «2020

Рис. 16. Связь объема НИОКР на 1 НПР и числа публикаций в WoS на 100 НПР – федеральные университеты

Характер взаимосвязи и статистически низкая оценка тесноты связи между этими показателями, возможно, говорит о том, что объемы финансирования научных исследований в основном покрывают текущие затраты вуза на эти цели и не позволяют сформировать средства, достаточные для инвестиций в развитие основных фондов вуза.

Заключение

Проблема развития научных исследований в вузах и превращения их в научно-образовательные центры, выполняющие основную долю научных работ в стране, стоит перед учебными заведениями и органами управления достаточно давно. Для ее решения предпринимаются различные меры – от совершенствования механизмов финансирования научных исследований в вузах до увеличения объемов поддержки вузовской науки как в рамках институционального финансирования, так и путем выделения целевых средств в соответствии с программами и проектами, направленными на развитие вузов как научно-образовательных комплексов.

Результаты изменений механизмов и объемов финансирования вузовской науки проявляются лишь через длительный период времени, что в определенной степени обусловлено запаздывающими фундаментальными структурными реформами на уровне вузов, направленными на пересмотр соответствующих миссий университетов.

По-прежнему важное значение для развития научных исследований в высшей школе имеют институциональные формы финансирования с преобладающей ролью государственного финансирования.

По состоянию на начало 2021 г. цель превращения большинства вузов в основные центры выполнения научных исследований не достигнута, 80 % вузовской науки по объему финансирования из всех источников выполняют лишь около 10 % вузов. Фактически произошло разделение вузов на малочисленную группу вузов – научно-образовательных центров, в большом объеме финансируемых государством, и вузов – образовательных организаций, для которых основная нагрузка заключается в подготовке кадров

млрд, руб

Рис. 17. Связь объема площадей, предназначенных для научных исследований, и объема НИОКР в вузах (среднее за 2014–2020 гг.)

и не связана с выполнением научных исследований. Отсутствие достаточного количества штатных научных работников в большинстве вузов в сочетании со значительной нагрузкой преподавателей, обеспечивающих учебный процесс, тормозит привлечение новых объемов финансирования научных исследований.

Объем финансирования вузовской науки в России по-прежнему остается на крайне низком по сравнению с развитыми странами уровне – так, доля финансирования вузовской науки в настоящее время составляет около 12,0 % от общего бюджета образовательных организаций высшего образования в среднем по стране, при этом разница между государственными и негосударственными структурами практически отсутствует.

Многолетняя динамика развития научной деятельности в вузах показывает достаточно стабильное состояние и некоторый рост существующих показателей в основном за счет сложившейся за последние 20–30 лет немногочисленной группы ведущих вузов, активно поддерживаемых государством.

Характеристики макроэкономической эффективности научно-исследовательской деятельности вузов не показывают влияния научной деятельности на основные показатели их развития. Анализ показателей влияния финансирования вузовской науки на развитие вузов разных профилей показывает, что такое влияние практически отсутствует.

Применяемые для оценки результативности вузовской науки показатели не всегда позволяют выявить факторы, влияющие на эти показатели, что приводит к нерациональному использованию ресурсов, которое не дает желаемого результата.

Принципиальное изменение уровня развития вузовской науки требует многолетних целенаправленных затрат государства, результаты которых могут проявиться лишь через длительный период времени.

Можно сказать, что Министерство науки и высшего образования, как и все вузы, находятся лишь в начале пути развития вузовской науки, требующего постоянных и возрастающих усилий в этом направлении.

Список литературы Вузовская наука - двигатель развития или привилегия избранных

- Анохин К. Наука ставит на вузы. URL: https://plus.rbc.ru/news/5d0a26887a8aa97ed3dbfa86 (дата обращения: 30.10.2021).

- Lepori B. et al. Comparing the evolution of national research policies: What patterns of change? // Science and Public Policy. 2007. Vol. 34/6. P. 372-388.

- Van Steen J. Modes of Public Funding of Research and Development: Towards Internationally Comparable Indicators” // OECD Science, Technology and Industry Working Papers. 2012. Vol. 2012/04. 44 p.

- Jonkers K., Zacharewicz T. Research Performance Based Funding Systems: a Comparative Assessment. URL: http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC101043/kj1a27837enn.pdf. (дата обращения: 15.04.2021).

- Шепелев Г. В. О финансировании научного сектора (межстрановые сопоставления) // Управление наукой: теория и практика. 2021. Т. 3. № 1. С. 15-34.

- Официальный сайт Евростат. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=R_&_D_expenditure&oldid=485468#R_.26_D_expenditure_by_sector_of_performance (дата обращения: 20.04.2021).

- Отчет Счетной палаты Российской Федерации о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Определение основных причин, сдерживающих научное развитие в Российской Федерации: оценка научной инфраструктуры, достаточность мотивационных мер, обеспечение привлекательности работы ведущих ученых». URL: http://fgosvo.ru/uploadfiles/Work_materials_disscusion/sp.pdf (дата обращения: 20.04.2021).

- Global innovation Index. URL: https://www.globalinnovationindex.org/gii-2020-report (дата обращения: 20.04.2021).

- The Measurement of Scientific, Technological and Innovation Activities. Frascati Manual. Paris, OECD Publishing, 2015. 402 p.

- Официальный сайт Института статистики ЮНЕСКО. URL: http://uis.unesco.org/apps/visualisations/research-and-development-spending (дата обращения: 15.04.2021).

- Сорокин Д. Е., Сухарев О. С. Эффективность экономических систем и проблема финансирования науки // Экономические системы. 2014. № 1. С. 52-60.

- Петраков Н. Я., Цветков В. А. Система стимулирования финансирования науки и высокотехнологичного, наукоемкого сектора экономики // Актуальные проблемы экономики и управления. 2014. № 1. С. 131-140.

- Симачев Ю. В., Кузык М. Г., Погребняк Е. В., Кузнецов Б. В. Россия на пути к новой технологической промышленной политике: среди манящих перспектив и фатальных ловушек // Форсайт. 2014. Т. 8. № 4. С. 6-23.

- Положихина М. А. Неоднозначные итоги реформирования российской науки // ЭСПР. 2019. № 2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/neodnoznachnyeitogi-reformirovaniya-rossiyskoy-nauki (дата обращения: 30.11.2021).

- Феоктистова О. А., Фокина Т. В. Особенности планирования и выделения государственных средств на науку за рубежом // Финансы и кредит. 2015. № 39. С. 23-40.

- Бредихин С. В., Гершман М. А., Кузнецова Т. Е. Управление технологическим развитием: зарубежные практики // Инновации. 2015. № 6. Т. 200. С. 71-83.

- Дежина И. Г., Пономарев А. К. Перспективные производственные технологии: новые акценты в развитии промышленности // Форсайт. 2014. Т. 8. № 2. С. 16-29.

- Дежина И. Г. Управление исследованиями в университетах: смена парадигмы // Россия: тенденции и перспективы развития. 2020. № 15-1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/upravlenie-issledovaniyamiv-universitetah-smena-paradigmy (дата обращения: 30.11.2021).

- Дементьев В. В., Слободяник С. Н. Государственные программы как инструмент реализации стратегии научно-технологического развития Российской Федерации // Научные труды: Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН. 2017. № 1. С. 316-335.

- Миндели Л. Э., Черных С. И. Финансирование фундаментальных исследований в России: современные реалии и формирование прогнозных оценок // Проблемы прогнозирования. 2016. № 3. С. 111-122.

- Соколов А. В., Чулок А. А., Месропян В. Р., Шашнов С. А. Формирование национальной системы технологического прогнозирования: проблемы и перспективы // Инновации. 2013. № 12. Т. 182. С. 34-43.

- Акбердина В. В., Коровин Г. Б., Дзюба Е. И. Механизмы государственного управления в сфере научно-технологического развития // Вопросы государственного и муниципального управления. 2020. № 4. С. 111-140.

- Шерег и Ф. Э., К лючарев Г. А. Социа льно - экономический эффект государственной поддержки кооперации вузовской науки и инновационного производства // Образование и наука в России: состояние и потенциал развития: Ежегодник. 2019. Вып. 4. С. 14-177.

- Гусев А. Б. Современный профиль вузовской науки в России и перспективы его изменения // Управление наукой и наукометрия. 2012. № 12. C. 28-54.

- Мельников Р. М. Изменения подходов к финансированию научно-инновационных программ и проектов в современной мировой практике // Финансовая аналитика: проблемы и решения. 2016. Т. 9. № . 29. С. 2-13.

- Дежина И. Г. Трансформационные исследования: новый приоритет государств после пандемии. Москва : Издательство Ин-та Гайдара, 2020. 116 с.

- Куприянов В. А., Душина С. А. Наука как частное дело. К вопросу о коммерциализации исследований // Управление наукой: теория и практика. 2020. Т. 2. № 3. С. 52-69.

- Отчет о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Анализ механизмов венчурного и прямого инвестирования, осуществляемого с использованием средств федерального бюджета». Счетная палата. 2020. Официальный сайт Счетной палаты Российской Федерации. URL: https://ach.gov.ru (дата обращения: 15.04.2021).

- Шепелев Г. В. О приоритетах научно-технологического развития // Управление наукой: теория и практика. 2020. Т. 2. № 3. С. 16-36.

- Мазов Н. А., Гуреев В. Н. Проблемные аспекты при выявлении приоритетных направлений научных исследований // Управление наукой: теория и практика. 2020. Т. 2. № 3. С. 37-51.

- Шепелев Г. В. Наука в системе экономики // Управление наукой: теория и практика. 2020. Т. 2. № 3. С. 70-90.

- Гохберг Л. М., Кузнецова И. А. Вузовская наука: перспективы развития // Высшее образование в России. 2004. № 4. С. 107-120.

- Дежина И. Г. Российская наука и новые планы ее развития // Инновации. 2018. № 12 (242). С. 4.

- Наука. Технологии. Инновации: 2021 - краткий статистический сборник / Л. М. Гохберг, К. А. Дитковский, Е. И. Евневич и др. Москва : НИУ ВШЭ, 2021. 92 с.

- Финансирование науки в цифрах. URL: https://riep.ru/activity/publications/drugie-izdaniya/798002 (дата обращения: 29.10.2021).

- Указ Президента Российской Федерации «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» от 21 июля 2020 г. № 474. URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007210012?index=3&rangeSize=1 (дата обращения: 29.10.2021).

- Федеральный закон от 08.12.2020 г. № 385-ФЗ «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_370144 (дата обращения: 22.10.2021).

- Кузнецова Т. Е., Мартынова С. В., Ратай Т. В. Исследования и разработки в секторе высшего образования. Москва : НИУ ВШЭ, 2020. Вып. 42. 10 с.

- Аржанова И. В., Воров А. Б., Дерман Д. О., Дьячкова Э. А., Клягин А. В. Итоги реализации программ развития опорных университетов в 2016 г. // Университетское управление: практика и анализ. 2017. Т. 21. № 4. С. 11-21.

- Мониторинг эффективности деятельности организаций высшего образования. URL: https://monitoring.miccedu.ru/?m=vpo (дата обращения: 17.09.2021).