Выбор конструкции индукционно-динамического двигателя для импульсного невзрывного сейсмоисточника

Автор: Прядилов Алексей Вадимович, Глибин Евгений Сергеевич, Буйлов Лев Игоревич, Узбеков Камиль Харрясович

Журнал: Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Энергетика @vestnik-susu-power

Рубрика: Электротехнические комплексы и системы

Статья в выпуске: 2 т.25, 2025 года.

Бесплатный доступ

В данной статье рассматривается устройство и работа индукционно-динамического двигателя (ИДД), использующегося в импульсных невзрывных сейсмоисточниках. С помощью программного пакета Elcut происходит моделирование различных конструктивных решений с получением численных значений амплитуды и длительности формируемой силы, характеризующих эффективность работы ИДД. Исходя из результатов делаются следующие выводы, касающиеся целесообразности различных конструктивных решений: а) нет необходимости изготовления диска, большего обмотки; б) добавление магнитопровода со стороны обмотки позволяет увеличить силу на 8-16 % и импульс на 11-30 %, однако значительно усложняет конструкцию; в) в магнитопроводе со стороны диска нет необходимости; г) величина межвиткового зазора слабо влияет на создаваемую силу; д) при увеличении немагнитного зазора между обмоткой и диском амплитуда создаваемого усилия значительно уменьшается; е) при замене медного диска на алюминиевый сила уменьшается на 11 %. Сформулированные выводы позволяют более обосновано производить выбор размеров и конструкции ИДД.

Индукционно-динамический двигатель идд, индукционно-динамический привод идп, импульсный сейсмоисточник

Короткий адрес: https://sciup.org/147251243

IDR: 147251243 | УДК: 621.313.17 | DOI: 10.14529/power250206

Текст научной статьи Выбор конструкции индукционно-динамического двигателя для импульсного невзрывного сейсмоисточника

При проведении сейсморазведочных работ (изучении строения поверхности земли на глубину до нескольких сотен метров) используются сейсмоисточники различных типов, создающие колебания в грунте. Эти колебания идут в глубь грунта и, отражаясь от границ раздела сред, возвращаются на поверхность и фиксируются сейсмоприемниками [1–3].

Одним из возможных решений для создания импульсных невзрывных сейсмоисточников является использование индукционно-динамического двигателя (ИДД) [4–14]. По сравнению с наиболее часто применяемым для этих целей электромагнитным приводом, ИДД обладают рядом достоинств и недостатков [15–20].

К достоинствам следует отнести возможность существенного увеличения создаваемого усилия (в 2–3 раза) и уменьшения его длительности (расширения спектра) при тех же массогабаритных показателях.

К недостаткам можно отнести низкий КПД известных конструкций и, как следствие, большую потребляемую электрическую мощность. Поскольку сейсмоисточники функционируют в составе автономных партий, критичным является вопрос эффективности ИДД с позиции массогабаритных показателей. Повышение эффективности функционирования сейсмоисточника на основе ИДД может быть осуществлено за счет оптимизации массогабаритных и мощностных показателей. Для определения путей повышения эффективности тех или иных конструкционных решений проведем анализ на основе имитационного моделирования работы ИДД.

Описание конструкциии принципа действия ИДД

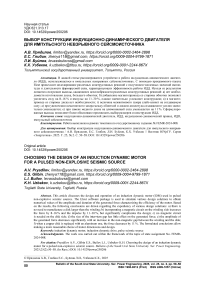

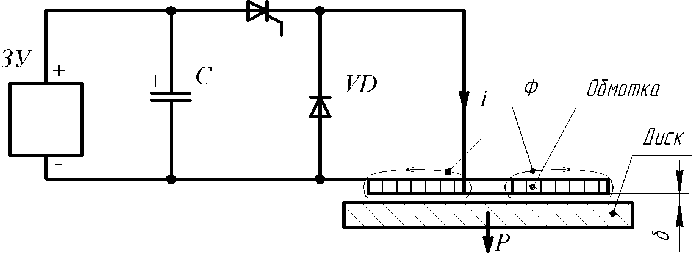

Конструктивно (рис. 1) ИДД состоит из плоской обмотки, расположенной на расстоянии δ вблизи металлического неферромагнитного (например, медного) диска и системы электропитания. Предварительно заряженный от зарядного устройства ЗУ конденсатор С разряжается через тиристор VS на плоскую обмотку, создавая в ней импульс тока [21–25]. Вокруг обмотки формирует- vs

а)

b)

Рис. 1. Индукционно-динамический двигатель: а – схематичное изображение; b – временные диаграммы работы Fig. 1. Induction dynamic motor: a – schematic representation; b – timing diagrams of operation

ся магнитный поток Ф, формирующий в диске вихревой ток. В результате взаимодействия магнитного потока и индуцированного тока диск с обмоткой отталкиваются друг от друга. Диск, расположенный на излучающей плите (на рис. 1 не показана), смещается вниз, формируя необходимое усилие P , а обмотка с пригрузом (на рис. 1 не показан) движутся вверх. ИДД успешно применяются для создания кратковременных силовых воздействий, в том числе для сейсмоисточников [4–7].

Постановка задачи

Технические характеристики ИДД существенно зависят от особенностей создаваемого магнитного поля и наводимых вихревых токов. Эти вопросы изучены в недостаточной мере, что затрудняет рациональное проектирование двигателя. Несмотря на многолетнее использование таких двигателей, при проектировании их основные параметры чаще всего выбираются интуитивно. Главная задача данного исследования состоит в выявлении целесообразности применения различных конструктивных элементов и их влияния на эффективность работы ИДД. Данная статья посвящена выявлению закономерностей и формулированию рекомендаций по выбору параметров ИДД.

Как показывает практика проектирования ИДД, одними из наиболее важных вопросов, возникающих при разработке конструкции, являются: а) целесообразность изготовления диска больше обмотки; б) целесообразность использования магнитопровода; в) критичность наличия зазора между витками; г) целесообразность минимизации зазора между диском и обмоткой; д) допустимость замены медного диска на алюминиевый. Для получения мотивированных ответов на эти вопросы проведем имитационное моделирование электромагнитных процессов, протекающих в ИДД.

Методы исследования

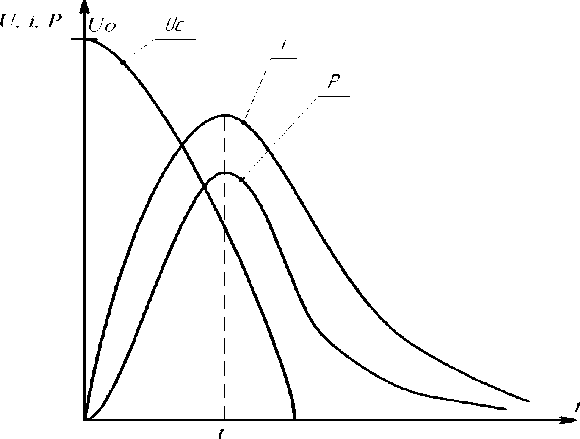

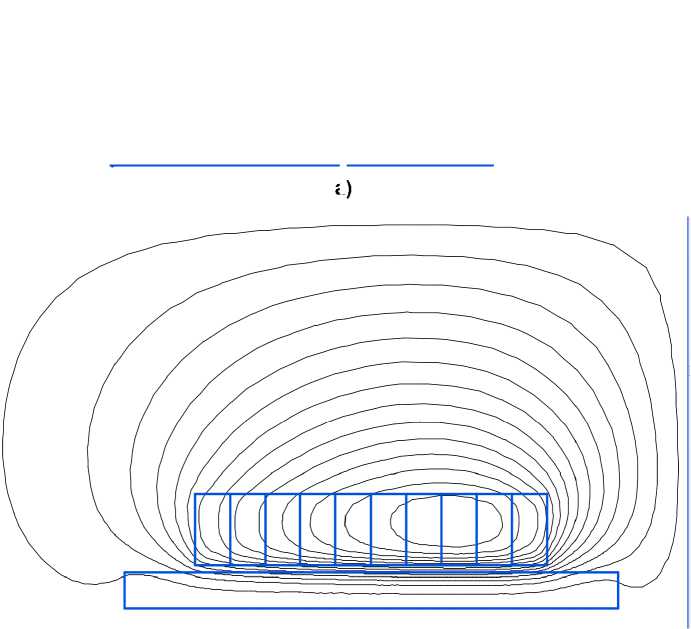

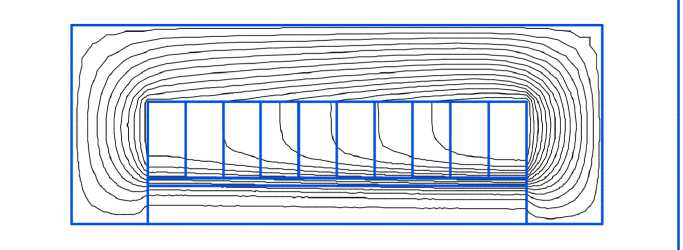

Задача аналитического расчета ИДД очень сложна, однако значительно упрощается, если ее решать методами численного моделирования. Для решения воспользуемся программным пакетом компьютерного моделирования Elcut, позволяющим получать результаты моделирования в наглядной и удобной для использования форме (рис. 2) [26]. В данной статье приводятся результаты исследований, направленные на решение сформулированных ранее проектировочных вопросов, и некоторые рекомендации по проектированию ИДД.

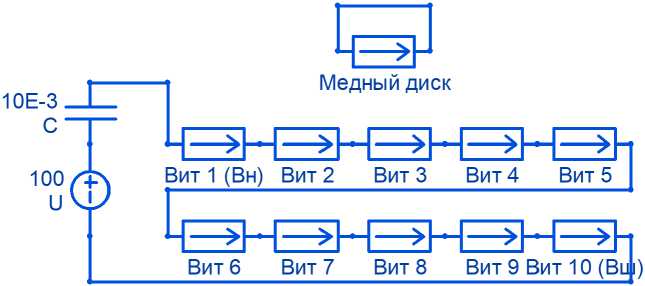

В ходе расчетов принимается допущение, справедливое для коротких импульсов силы: за время формирования импульса силы якорь в силу своей инерционности не успевает значительно сдвинуться относительно индуктора. Если предельно упростить конструкцию ИДД, то моделируемая электрическая цепь состоит из предварительно заряженной конденсаторной батареи, подключаемой к обмотке ИДД, состоящей из последовательно соединенных витков (рис. 3а).

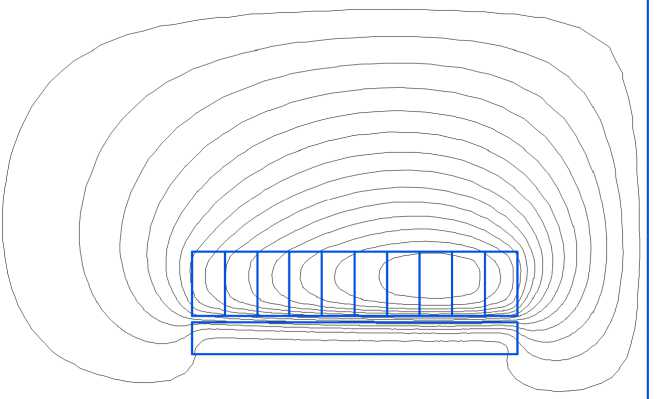

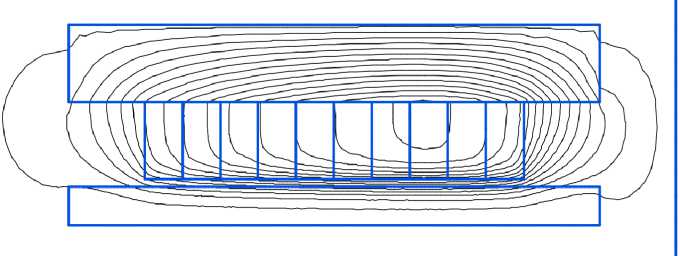

Для ответа на поставленные вопросы о целесообразности тех или иных конструктивных решений были выбраны конкретные геометрические размеры и параметры электрической схемы, с которыми выполнено моделирование процессов, протекающих в ИДД, конструкция которого показана на рис. 3b. Эту конструкцию считаем базовой и относительно нее будем проводить сравнение результатов моделирования, внося в конструкцию изменения, соответствующие условиям каждого из зафиксированных ранее вопросов. Конструкция ИДД является осесимметричной, поэтому на всех

Рис. 2. Картина магнитного поля, рассчитанного в программе Elcut Fig. 2. The picture of the magnetic field calculated in the Elcut program

а)

b)

Рис. 3. Базовая конструкция: а – моделируемая электрическая цепь; b – магнитное поле Fig. 3. Basic design: a – simulated electrical circuit; b – the magnetic field

последующих рисунках отображается только левая половина конструкции (правая граница рисунка является осью симметрии).

Результаты исследования(математического моделирования)

В результате моделирования были получены картины магнитных полей для каждого из моментов времени, временные зависимости токов и развиваемых усилий (на рис. 3 и всех последующих приведены картины магнитных полей в момент максимума тока в обмотке).

Например, для базовой конструкции (см. рис. 3b) максимум тока достигается в момент t = 0,2 мс (момент максимума силы и тока), при этом амплитуда тока обмотки (в каждом из 10 витков) составляет I = 3,98 кА, ток в диске – 33,5 кА, сила достигает своего максимального значения Р = 4,95 кН. Для последующего сравнения величин, создаваемых конструкциями импульсов силы, считали приведенный импульс Р · t = 0,991 Н·с. Эти и аналогичные значения для других ниже упоминаемых конструкций свели в таблицу.

Основные результаты моделирования Main simulation results

|

Строка |

Конструкция |

Зазор δ, мм |

Рисунок |

Р , кН |

t , мс |

Р · t , Н·с |

|

1 |

Базовая |

1 |

Рис. 3 |

4,957 |

0,20 |

0,991 |

|

2 |

Медный диск, диаметрами совпадающий с обмоткой |

1 |

Рис. 4 |

4,902 |

0,20 |

0,98 |

|

3 |

Магнитопровод конструкция 1 |

1 |

Рис. 5 |

5,546 |

0,23 |

1,275 |

|

4 |

Магнитопровод конструкция 2 |

1 |

Рис. 6 |

5,789 |

0,23 |

1,331 |

|

5 |

Магнитопровод конструкция 3 |

1 |

Рис. 7 |

5,375 |

0,21 |

1,128 |

|

6 |

Базовая, с зазором между витками |

1 |

Рис. 8 |

4,899 |

0,21 |

1,03 |

|

7 |

Базовая |

3 |

3,417 |

0,27 |

0,922 |

|

|

8 |

Базовая |

8 |

1,69 |

0,37 |

0,62 |

|

|

10 |

Магнитопровод конструкция 2 |

3 |

4,437 |

0,33 |

1,46 |

|

|

11 |

Магнитопровод конструкция 2 |

8 |

2,83 |

0,50 |

1,41 |

|

|

12 |

Базовая + Алюминиевый диск |

1 |

4,43 |

0,2 |

0,886 |

Первым вопросом является выбор размера медного диска: есть ли положительный эффект от увеличения размера диска по сравнению с размером обмотки? Промоделировали конструкцию (рис. 4).

Полученные результаты (строка 2 в таблице) свидетельствуют о том, что сила практически не изменилась.

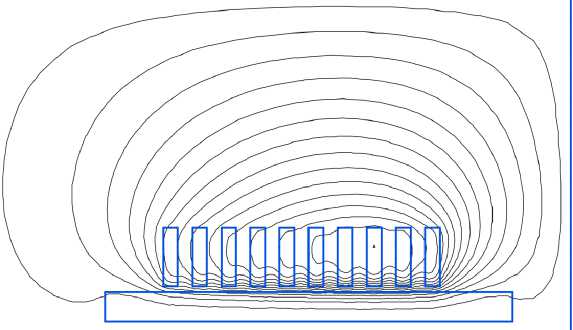

Вторым вопросом является перспективность использования магнитопроводов для увеличения магнитных потоков. Был рассмотрен ряд известных типовых конструкций магнитопроводов (рис. 5–7), результаты сведены в таблицу (строки 3–5 соответственно).

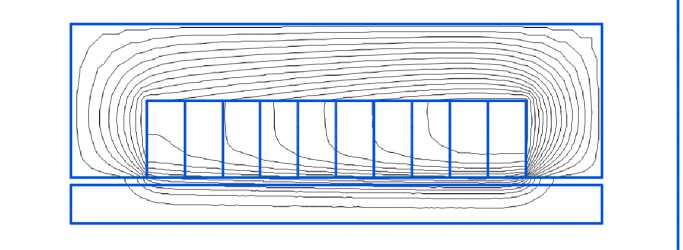

Третьим рассмотренным вопросом является влияние зазора между витками. Насколько кри-

Рис. 4. Конструкция с диском, совпадающим по диаметрам с обмоткой Fig. 4. Configuration with a disc matching the diameter of the winding

Рис. 5. Магнитопровод конструкция 1

Fig. 5. Magnetic circuit design 1

Рис. 6. Магнитопровод конструкция 2

Fig. 6. Magnetic circuit design 2

Рис. 7. Магнитопровод конструкция 3

Fig. 7. Magnetic circuit design 3

Рис. 8. Конструкция с увеличенным зазором между витками Fig. 8. Configuration with an increased gap between the coils

тична его величина? Будет ли поле стремиться пройти в этот зазор? Промоделировали конструкцию с увеличенным зазором между витками (рис. 8, строка 6 в таблице).

Четвертым вопросом является зависимость создаваемых усилий от величины немагнитного зазора δ. Были промоделированы вышеупомянутые конструкции с увеличенным до 3 и 8 мм немагнитным зазором δ (строки 7–11 в таблице). Видно, что при увеличении зазора амплитуда силы уменьшается, а ее длительность увеличивается. Например, в базовой конструкции увеличение зазора δ с 1 до 3 мм приведет к уменьшению амплитуды силы на 31 %. Дальнейшее увеличение зазора крайне нежелательно, поскольку приведет к еще большему падению амплитуды силы.

В большинстве случаев известных конструкций ИДД в качестве материала диска используется медь. Поэтому пятым вопросом выясним, на сколько упадут значения силы при замене меди на более дешевый алюминий. Промоделировав базовую конструкцию выявили, что в этом случае произойдет уменьшение амплитуды силы на 11 % при неизменной длительности импульса. Такое решение может быть оправдано в случае, если допустим компромисс, когда замена меди на алюминий приведет к значимому удешевлению и облегчению конструкции сейсмоисточника при указанном уменьшении развиваемого усилия. Например, можно обойтись вообще без отдельного диска, возложив его функцию на алюминиевую излучающую плиту.

Выводы

В результате проведенного теоретического исследования были получены следующие выводы.

-

1. Превышение размера диска над размером обмотки пренебрежимо мало влияет на развиваемое усилие и не является обязательным условием конструкции.

2а. Изменение конструкции магнитопроводов относительно базовой позволяет увеличить создаваемые усилие на 8–16 % и импульс на 11–30 %, однако также приводит к значительному усложнению конструкции, что не всегда является оправданным.

-

2б. Изменение конструкции магнитопровода так, чтобы его элементы располагались со стороны диска вообще и под диском в частности, не приводит к значимым изменениям в работе ИДД.

-

3. Увеличение зазора между витками не приводит к значительному ухудшению работы сейсмоисточника.

-

4. При увеличении зазора амплитуда силы уменьшается, а ее длительность увеличивается, что значительно ухудшает работу сейсмоисточника.

-

5. Замена медного диска на алюминиевый приведет к уменьшению силы на 11 %, что допустимо в случае необходимости удешевления и облегчения конструкции.