Выбор метода остеосинтеза при хирургическом лечении переломов проксимального отдела плечевой кости

Автор: Азизов Мирхаким Жавхарович, Абдулхаков Нематджон Турсуналиевич, Кодиров Мухитдинхон Файзуллаевич, Журакулов Шерзод Абдусаламович

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 3, 2011 года.

Бесплатный доступ

Представлен обзор литературы (иностранной и стран СНГ), посвященной лечению переломов проксимального отдела пле- чевой кости. Авторы на основе обзора литературы и клинического опыта пришли к мнению, что универсального фиксато- ра для остеосинтеза различных по характеру переломов проксимального отдела плечевой кости не существует. Исходя из этого, авторы предлагают спице-стержневой аппарат для остеосинтеза переломов анатомической шейки и головки плече- вой кости, а также устройство для лечения переломов хирургической шейки.

Проксимальный отдел плечевой кости, переломы, анатомическая шейка, хирургическая шейка

Короткий адрес: https://sciup.org/142121456

IDR: 142121456 | УДК: 616.717.4-001.5-089.227.84

Текст научной статьи Выбор метода остеосинтеза при хирургическом лечении переломов проксимального отдела плечевой кости

Переломы проксимального отдела плечевой кости находятся на втором месте по частоте среди переломов костей верхней конечности и на третьем после переломов шейки бедренной кости и дистального метаэпифиза лучевой кости у пациентов старше 65 лет [7].

Около 20 % данных переломов являются нестабильными со смещением и требуют оперативного лечения. Однако применение оперативных методов не всегда позволяет достичь положительных результатов. Так, G. A. Wanner et al. (2003) у 10 % оперированных больных отметили осложнения в виде повторного смещения фрагментов, а также асептический некроз головки плеча и миграцию фиксаторов [13].

-

E. Weber et al. (1998) после оперативного лечения 145 пациентов с проксимальными переломами плечевой кости полное восстановление функции наблюдали только у 38 % пациентов [14].

На наш взгляд, развитие осложнений часто связано с применением специалистами одного и того же ме-таллофиксатора при различных по характеру переломах проксимального отдела плечевой кости.

Так, зарубежными коллегами для остеосинтеза часто применяются пластины АО. Однако, по сообщению A. J. Wijgman (2002), остеосинтез Т-образной пластиной АО привел к развитию асептического некроза головки плечевой кости в 37 % случаев [15].

По мнению H. Traxler et al. (2001), открытая репозиция перелома значительно увеличивает риск развития асептического некроза головки плечевой кости, а за- крытая репозиция с фиксацией спицами часто осложняется вторичным смещением отломков [12].

В экспериментальной работе H. Lill et al. (2003) при исследовании различных методов фиксации отломков проксимального отдела плечевой кости худшие результаты были получены при остеосинтезе Т-образной пластиной АО [10].

Во избежание широкой экспозиции перелома и выделения костных отломков некоторые специалисты применяют закрытую репозицию с чрескожной фиксацией спицами. Преимущества данной методики заключаются в малой степени нарушения кровоснабжения отломков в отличие от традиционных открытых методик. Чрескожная фиксация также снижает вероятность развития рубцового процесса в плечелопаточном пространстве, облегчая реабилитацию [9].

Однако у этого метода тоже имеются недостатки. Не всегда удается достичь закрытой репозиции, вероятность миграции спиц достаточно высока, при трехи четырехфрагментарных переломах не удается достичь стабильной фиксации, всегда существует риск повреждения сосудов и подмышечного нерва. Так, S. Kamineni et al. (2004) провели кадаверное исследование, в котором оценивали расположение одной спицы, введенной в передне-заднем направлении и двух латеральных спиц на 40 плечах. Подмышечный нерв был поврежден латеральной спицей в 3 случаях. В одном случае передняя спица повредила ветвь подмышечного нерва.

-

А. А. Коломиец и соавторы (2006) установили, что до 50 % переломов и переломовывихов проксимального отдела плечевой кости сопровождаются интерпозицией мягких тканей, которая препятствует осуществлению закрытой репозиции [2].

В связи с недостаточной стабильностью остеосинтеза спицами и для профилактики миграции спиц С. И. Макарова и соавт. (2007) после закрытой репозиции и фиксации спицами со стороны дистального конца плечевой кости осуществляют гипсовую иммобилизацию конечности в течение 3–4 недель. Подобной тактики придерживаются и другие авторы, проводя гипсовую иммобилизацию после остеосинтеза спицами сроком от двух до шести недель [16].

Есть сообщения, в которых приводятся мнения о целесообразности применения для лечения таких повреждений чрескостного остеосинтеза. Достоинствами чре-скостного остеосинтеза являются малая инвазивность, высокая стабильность фиксации, возможность точной репозиции и ранней функциональной нагрузки, что, по мнению авторов, создает наиболее благоприятные условия для регенерации костной ткани [1, 3, 6].

Тем не менее, ЧКДО имеет множество недостатков: закрытая репозиция в аппаратах сложна, имеется риск повреждения сосудисто-нервных образований при проведении спиц, используемые аппараты громоздки, ограничивают движения в смежных суставах [5, 11].

Е. Ш. Ломтатидзе с соавторами (2003) провели анализ функциональных результатов остеосинтеза проксимального отдела плечевой кости с учетом возраста и характера перелома. Ими были сделаны следующие выводы: у пациентов молодого возраста с нормальной минеральной плотностью костной ткани остеосинтез двухфрагментарных переломов пластинами и винтами позволяет получить отличные и хорошие результаты. Возраст свыше 60 лет, остеопения, сложный характер перелома (трехфрагментарные и четырехфрагментарные) отрицательно влияют на исходы остеосинтеза проксимального отдела плечевой кости пластинами и винтами. Авторы приходят к заключению, что тактика хирургического лечения пожилых пациентов с переломами проксимального отдела плеча должна заключаться в выборе наиболее щадящего и одновременно надежного метода фиксации [4].

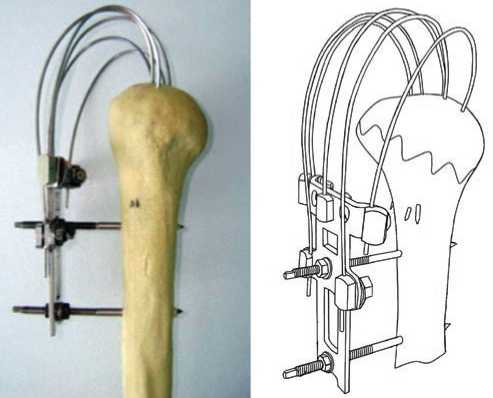

Для лечения пациентов пожилого и старческого возраста с переломами проксимального отдела плечевой кости необходимо использование малоинвазивных методов и малотравматичных фиксаторов, не приводящих к дополнительному повреждению костной и мягких тканей, в то же время сам фиксатор должен обеспечивать стабильность остеосинтеза на весь период лечения с сохранением двигательной функции конечности. Учитывая выщесказанное, нами в клинике НИИТО МЗ РУз разработан спице-стержневой аппарат для остеосинтеза трех- и четырехфрагментарных переломов проксимального отдела плечевой кости (FAP 20100015). Аппарат содержит внешнюю опорную часть, стержни и спицу для фиксации костных фрагментов (рис. 1).

Методика использования. После репозиции костных отломков со стороны проксимального отломка проводятся спицы с созданием упорной площадки. Затем

Рис. 1. Фото и схема спице-стержневого аппарата на уровне диафизарной части плечевой кости на коже делаются два разреза для введения стержней. Через разрезы с помощью электродрели создается костный канал с последующим ввинчиванием резьбового стержня. Два стержня прикрепляются на Т-образное внешнее устройство гайками. Затем спицы с упорной площадкой сгибаются дугообразно на 180° и фиксируются спице-фиксатором к внешней опорной части. Аппарат удобен, малотравматичен и эффективен в применении.

Приводим следующее клиническое наблюдение.

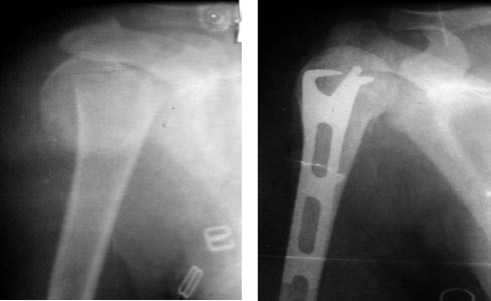

Пациент П. С., 36 лет, поступил в клинику взрослой травматологии НИИТО МЗ РУз с диагнозом: закрытый оскольчатый переломовывих проксимального конца левой плечевой кости (рис. 2, а).

Через три дня выполнена операция: открытый остеосинтез проксимального конца плечевой кости спицестержневым аппаратом, разработанным сотрудниками клиники (рис. 2, б). Послеоперационный период протекал без осложнений. Аппарат снят через 7 недель. Отдаленный результат изучен через 10 месяцев, восстановлена полная функция плечевого сустава (рис. 4).

Способ лечения больных с полифрагментарными переломами проксимального отдела плечевой кости с применением предложенного аппарата позволяет сократить время операции, уменьшать объем кровопотери и начинать раннее функциональное восстановление в послеоперационном периоде, что расширяет показания для его использования у ослабленных больных и лиц пожилого возраста.

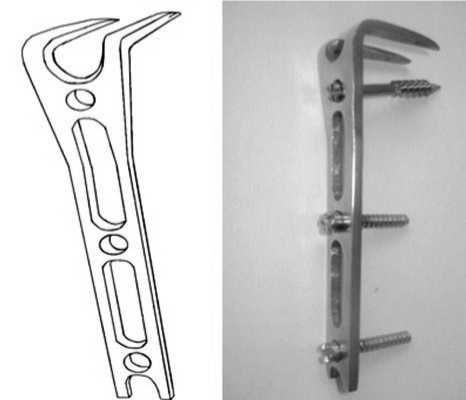

Для лиц более молодого возраста, а также для лечения переломов хирургической шейки плечевой кости нами разработано накостное устройство, которое состоит из длинной диафизарной и широкой метафизарной частей и двух зубцов, предназначенных для введения в головку плечевой кости (FAP 20100016). Диафизарная часть фиксатора состоит из двух параллельно расположенных планок, которые закреплены между собой тремя мостиками с отверстиями для шурупов. Два нижних мостика предусмотрены для шурупов, которые будут ввинчены в диафиз плечевой кости, а верхний мостик с отверстием предназначен для фиксации головки плечевой кости. Две параллельные планки в диафизарной части расположены в продольной плоскости по отношению к плечевой кости, вблизи головки плечевой кости они расходятся и образуют дугообразной угол в 90º. Два остроконечных конца фиксируют головку плечевой кости. В мостиках имеются отверстия, из них два нижних имеют пазы для создания компрессии. Переходная часть устройства повторяет контуры проксимального отдела плечевой кости (рис. 5).

Устройство дает возможность усовершенствовать технику операции накостного остеосинтеза, сократить время операции и свести до минимума травматизацию костной и мягких тканей c максимальным сохранением источников регенерации и кровоснабжения.

Методика остеосинтеза накостным устройством заключается в следующем: под общим обезболиванием пациент укладывается на здоровый бок. После обработки операционного поля производится разрез по линии дельтовидно-пекторальной борозды и послойно раздвигаются подлежащие ткани. После обнажения кости отломки репонируются, далее зубцы устройства внедряются в головку плечевой кости. Затем приступают к наложению длинной диафизарной части устройства. После создания дрелью каналов в диафизарной части плечевой кости шурупы ввинчиваются не до конца. После ввинчивания верхнего шурупа в головку плечевой кости под углом 45-60º нижние шурупы ввинчиваются до конца с целью создания межотлом-ковой компрессии. Достигается надежность остеосинтеза, рана наглухо ушивается. В послеоперационном

а б

Рис. 5. а — схема; б — фото накостного устройства периоде дополнительная иммобилизация обычно не показана. Активные движения начинаются после исчезновения послеоперационного болевого синдрома.

Приводим следующее клиническое наблюдение.

Пациентка А. Ю., 17 лет, госпитализирована в клинику взрослой травматологии НИИТО МЗ РУз с диагнозом: закрытый перелом хирургической шей-

б

Рис. 2. Рентгенограммы проксимального отдела левой плечевой кости в прямой проекции пациента П. С. : а — при поступлении; б — после остеосинтеза

б

Рис. 3. а — внешний вид больного П. С. в процессе лечения; б — рентгенограмма проксимального отдела левой плечевой кости в прямой проекции через 10 месяцев после операции

Рис. 4. Функциональные результаты лечения пациента П. С. через 10 месяцев после операции

Рис. 7. Рентгенограмма проксимального отдела правого плеча в прямой проекции пациентки А. Ю после остеосинтеза

Рис. 8. Рентгенограммы проксимального отдела правого плеча пациентки А. Ю. через 7 месяцев после операции

Рис. 6. Рентгенограмма проксимального отдела правого плеча в прямой проекции пациентки А. Ю при поступлении

б

Рис. 9. Функциональные результаты лечения пациентки А. Ю. через 7 месяцев после операции

ки правой плечевой кости (рис. 6). Через 2 дня от момента травмы была выполнена операция: остеосинтез правой плечевой кости накостным устройством, разработанным сотрудниками клиники (рис. 7). На 2-е сутки начаты активные движения в суставах верхней конечности. Послеоперационный период протекал без осложнений. Была выписана с рекомендациями выполнения реабилитационных процедур.

Отдаленный результат изучен через 7 месяцев. Рентгенологически отмечается полная консолидация в правильном положении костных отломков (рис. 8). Восстановлена полная функция правой верхней конечности (рис. 9).

ВЫВОДЫ

-

1. Обзор литературы показал отсутствие универсального металлофиксатора при различных переломах проксимального отдела плечевой кости. Необходим дифференцированный подход при лечении данной патологии.

-

2. При переломах хирургической шейки плечевой кости и у молодых пациентов положительных результатов можно достичь с применением погружных фиксаторов; при по-лифрагментарных переломах и у лиц старческого возраста методом выбора является чрескостный остеосинтез.