Выбор методики чрескостного остеосинтеза при лечении диафизарных переломов костей голени

Автор: Алфимов Роман Александрович, Барабаш Юрий Анатольевич, Семенов Никита Сергеевич

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Травматология и ортопедия

Статья в выпуске: 1 т.8, 2012 года.

Бесплатный доступ

Цель; изучение регенерации костной ткани в различных условиях стабильности чрескостной фиксации (методиках лечения) повреждений костей голени. Материал и методы. Проведен анализ лечения 74 пациентов с нестабильными переломами диафиза костей голени, с использованием различных методов остеосинтеза. Результаты. Предложен оптимальный способ комбинированного чрескостного остеосинтеза для лечения пострадавших с нестабильными переломами костей голени. Заключение. Предложен комплексный подход в решении имеющихся проблем, заключающийся в комбинации использования разных типов чрескостных элементов в аппарате внешней фиксации, который позволяют улучшить результаты лечения и сократить сроки нетрудоспособности

Голень, перелом, чрескостный, комбинированный остеосинтез

Короткий адрес: https://sciup.org/14917487

IDR: 14917487

Текст научной статьи Выбор методики чрескостного остеосинтеза при лечении диафизарных переломов костей голени

Введение. Вторая половина ХХ в. вошла в историю как период интенсивного роста транспортного и производственного травматизма, участившихся природных и промышленных катастроф, с одной стороны, и совершенствования методов лечения костных повреждений (система АО, чрескостный остеосинтез) — с другой. Особенностью повреждений является большая площадь приложения силы, разнона-правленность и многокомпонентность воздействия (одновременно ударные, сжимающие и скручивающие силы).

При лечении пострадавших возможно использование различных методов, но лишь комплексный подход в решении имеющихся проблем улучшает результаты лечения. Среди таких методов можно выделить: а) современные способы фиксации костных отломков; б) определение жизнеспособности тканей при открытых переломах, вопросы закрытия кожного дефекта; в) лечение местных и общих нарушений кровообращения; г) повышение резистентности орга-

Адрес: 410600, г Саратов, ул. Бахметьевская, 38/42, кв. 48.

Тел.: 45-88-59.

Одним из отрицательных факторов, влияющих на заживление перелома, является степень патологической подвижности отломков, которая оказывает повреждающий эффект при реваскуляризации перелома и истощает остеогенетические потенции [1]. Поэтому создание максимальной жесткости фиксации отломков рассматривается как непременное условие для формирования «первичного» костного сращения [2].

Чрескостный остеосинтез, при котором возможно создание управляемой по времени и силе компрессии на стыке отломков, в лечении больных с переломами длинных костей получил мировое признание. Однако количественное использование его в России различно. Известно, что за счет транссегментарного проведения спиц возникают полифокальные мио-фасциодезы. Контрактуры в крупных суставах составляют 46,3% при переломах голени, воспаление мягких тканей вокруг спиц и синдром фасциального пространства — в 27-34% [3]. В этой связи понятна вариабельность сроков заживления переломов длинных костей по регионам России. Так, в Южно-

Уральском регионе они составляют 60–80 дней, в Дальневосточном — 63–105, в Восточно-Сибирском — 75–120, а в отдельных его городах — до 250 дней [4].

Профилактику осложнений при чрескостном остеосинтезе, совмещение этапов лечения (сращение перелома) и реабилитации (разработка смежных суставов) удается реализовывать с использованием перспективного направления — комбинированного остеосинтеза, получившего развитие усилиями коллективов Рижского, Санкт-Петербургского, Горьковского (Нижегородского), Донецкого, Екатеринбургского, Иркутского институтов травматологии, ряда отечественных и зарубежных ученых. Комбинированный чрескостный остеосинтез (КЧО) обеспечен оптимальной методикой проведения чре-скостных элементов и унифицированной системой обозначения действия хирурга. Благодаря совмещению в единой системе координат сведений о движении мягких тканей относительно кости при функции в смежных суставах, топографии сосудисто-нервных образований и биоэнергетических зон, использованию различных чрескостных элементов (спица, стержень, стержень-крючок, стержень-багор) с введением их в наиболее оптимальные места поврежденного сегмента, повышается жесткость фиксации отломков в 1,3–3,5 раза по сравнению с методикой Г. А. Илизарова. Методологические осложнения не велики. Фиксационные контрактуры сведены до 5%. Воспаления мягких тканей не превышают 7-16% [5]. Вышеизложенное позволяет судить о незавершенности проблемы реабилитации больных с переломами костей.

Цель: изучение регенерации костной ткани в различных условиях стабильности чрескостной фиксации (методиках лечения) повреждений костей голени.

Методы. Исследование основано на анализе лечения 74 пациентов с нестабильными переломами диафиза костей голени в возрасте от 17 до 67 лет. 58 пострадавших с переломами костей голени были жителями г. Ставрополя, а 16 пострадавших проживали на территории края. Среди наблюдавшихся пациентов с переломами берцовых костей преобладали лица мужского пола работоспособного возраста (водители машин, механики, рабочие других специальностей).

Чрескостный остеосинтез по Г. А. Илизарову при лечении диафизарных нестабильных переломов костей голени (38 человек) осуществляли, руководствуясь основными принципами, разработанными в Курганском НИИЭКОТ.

Комбинированный чрескостный остеосинтез голени по разрабатываемой нами технологии выполнен при нестабильных (косых, винтообразных и оскольчатых) диафизарных переломах костей голени в 40 случаях. Из них 12 пациентов имели оскольчатый характер повреждения. Оскольчатые переломы включены в наше исследование в связи с незначительной протяженностью костного осколка большеберцовой кости, но, однако, после репозиции отломков сохранялась незамкнутость костномозгового канала.

Для остеосинтеза костей применяли комплект компрессионно-дистракционного аппарата Г. А. Илизарова, производимый на опытном заводе РНЦ «ВТО» им. академика Г. А. Илизарова (г. Курган). Для крепления стержневых фиксаторов к кольцевидным опорам внешней фиксации использовали кронштейн. Резьбовые чрескостные стержни вводили вкручиванием в сформированный сверлом канал через оба кортикальных слоя большеберцовой кости, соответствующий диаметру стержня без резьбовой нарезки. Длина резь- бовой части стержня соответствовала ширине кости в месте введения.

Техника комбинированного чрескостного остеосинтеза диафизарного повреждения.

После укладки голени на ортопедическую шину с системой скелетного вытяжения и предварительной репозиции, перпендикулярно длинной оси большеберцовой кости в местах наименьшего смещения мягких тканей проводят спицу в метафизарной области проксимального отломка через головку малоберцовой кости с задненаружной на передневнутреннюю поверхность (I; 8–2) [6]. Затем проводят вторую спицу с передненаружной на задневнутренюю поверхности голени (I; 10–4) [6]. Накладывают аппарат внешней фиксации из четырех внешних опор (колец), после чего спицы с натяжением фиксируют к проксимальной базовой опоре.

В метадиафизарной области дистального отломка аналогично проводятся две перекрещивающиеся спицы, которые с натяжением фиксируются к четвертому кольцу (дистальной базовой опоре) (VIII; 8–2, 10–4) [6]. Выполняется предварительная репозиция отломков в аппарате. Проекционно отступя на 5–6 см от дистального конца проксимального отломка по передневнутренней поверхности голени (отступя от planum tibia на 1 см медиальнее), сверлом делается сквозное отверстие параллельно planum tibia в наружном и внутреннем кортикальном слое большеберцовой кости параллельно линии излома (IV; 1,130°) [6]. В проксимальный отломок вводится винтовой стержень и крепится ко второму (проксимальному промежуточному кольцу) с помощью дырчатых приставок без хвостовика (из набора аппарата Илизарова). Аналогично вводится винтовой стержень в дистальный отломок и крепится к третьему (дистальному промежуточному) кольцу (VI; 1,75°) [6].

После завершения монтажа аппарата внешней фиксации выполняется окончательная репозиция отломков за счет перемещения стержневых чрескост-ных элементов по резьбовой нарезке «вверх-вниз» в месте крепления к кронштейну. Боковое смещение устраняется путем перемещения кронштейна относительно кольца (на соседнее отверстие или с помощью репозиционного узла).

В послеоперационном периоде выполняется поддерживающая компрессия до клинико-рентгенологических признаков сращения перелома.

Статистическая обработка исследований проводилась по двум направлениям. Во-первых, проверялась гипотеза о равенстве выборок анализируемых признаков на основе равенства средних значений (критерий Стьюдента) и дисперсий (критерий Фишера). Все вычисления проводились с помощью персонального компьютера с программным обеспечением Microsoft Excel-7.0 и Statistica (StatSoft, Inc., 1995).

Вычисленные величины критериев t и F сравнивали с табличным значением при уровне значимости Р<0,05 и числе степеней свободы K=N 1 +N 2 -2 для критерия Стьюдента и K1=N1–1 и K2=N2–1 для критерия Фишера, где K1 и К2— степени свободы для первой и второй выборки, а N1 и N2 — число значений и параметров в первой и второй выборке.

Если вычисленные величины t и F оказывались меньше табличных, то принимали гипотезу о несущественном различии выборок между собой.

Результаты. На основании клинико-биомеханического исследования за лечением 34 пациентов с нестабильными переломами костей голени, леченных по методике Г. А. Илизарова, установлено, что нагрузка на конечность возрастала до полной к окончанию третьего месяца фиксации. Отечность сегмента сохранялась +1–2 см весь период наблюдения. Воспаления в местах выхода спиц у базовых опор наблюдалась в 17% случаев, промежуточных опор — в 9%. Длительность сращения переломов составляла 153 дня. Смешанные контрактуры в голеностопном суставе: 28%, коленном суставе: 9%. Срок нетрудоспособности составил 196 суток.

Во второй группе наблюдавшихся пациентов с нестабильными переломами костей голени при оперативном лечении мы использовали комбинированный чрескостный остеосинтез. Комбинация введения разных типов чрескостных элементов (спица и стержень) обеспечивала усиление жесткости фиксации в аппарате внешней фиксации. Для разработки оптимальной компоновки аппарата, наряду с усилением жесткости, представлялось необходимым усовершенствовать систему окончательной репозиции отломков на уровне промежуточных колец, поэтому проводилось изменение угла введения стержня относительно длинной оси кости. Угол введения относительно поперечника составлял константу в 15°, расположенную в месте наименьшей смещаемости мягких тканей относительно кости.

На основании клинико-биомеханического наблюдения за лечением 40 больных с нестабильными диафизарными переломами костей голени нами установлены наиболее оптимальные способы комбинированного чрескостного остеосинтеза при компрессионном остеосинтезе: чрескостные стержни вводятся под углом к длинной оси кости и соответственно, параллельно или перпендикулярно линии излома. Репозиция перелома осуществлялась либо тракцией за резьбовую часть стержня, либо поднятием-опусканием по резьбе кронштейна, закрепленного к кольцу аппарата внешней фиксации.

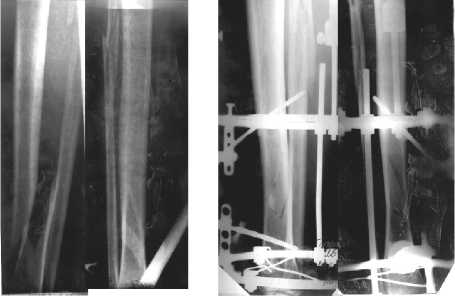

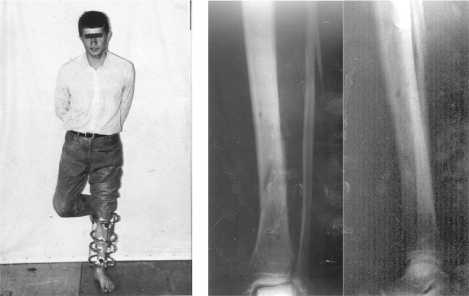

Подтверждением возможностей точной репозиции, степени жесткости фиксации отломков и низкого процента воспалительных осложнений вокруг мест выхода спиц может служить следующий клинический пример (рисунок).

Пациент И. 1967 года рождения 13.01.2002 г. после падения на улице получил травму голени. После наложения шины и обезболивания бригадой скорой помощи доставлен в дежурную МУЗ «Городская клиническая больница № 2» г. Ставрополя с диагнозом: «закрытый винтообразный перелом нижней трети диафиза большеберцовой, средней трети малоберцовой костей левой голени». После проведения противошоковой терапии наложено скелетное вытяже- ние за пяточную кость. За 7 дней не удалось достичь репозиции отломков, и больному рекомендовано оперативное лечение. 1.02.2002 г. выполнена операция: «комбинированный чрескостный остеосинтез левой голени» с закрытой репозицией отломков. Через 6 дней в удовлетворительном состоянии выписан на амбулаторное лечение. 19.02.02 г. по приезде на контрольный осмотр: мягкие ткани вокруг мест выхода чрескостных элементов без признаков воспаления, сосудистых, двигательных, чувствительных нарушений в пальцах стопы нет. Ходит на костылях с дозированной нагрузкой на ногу (до 40 кг), отек голени умеренный (+1 см). Движения в коленном суставе в полном объеме, в голеностопном — 30/0/10°. Дважды падал на оперированную конечность, но за медицинской помощью не обращался. 19.04.02 проведена клиническая проба: отек правой голени +1 см, болей в месте перелома нет, но отмечалась тугая амморти-зирующая подвижность до 5°, при полной нагрузке на конечность дополнительных ощущений не отмечает.

В асептических условиях выполнен демонтаж чрескостного аппарата, наложена U-образная гипсовая лонгета до коленного сустава на 3 недели с рекомендациями ходьбы с полной нагрузкой на конечность. Срок фиксации в аппарате внешней фиксации составил 78 дней. Срок нетрудоспособности — 105 суток.

Данный метод комбинированного чрескостного остеосинтеза применен в 40 случаях диафизарных косых и винтообразных переломов костей голени. Воспаления в местах проведения спиц (базовые опоры) наблюдались в 12 %, воспаления в местах введения стержней (средняя и нижняя треть голени) не наблюдались. Нагрузка на конечность возрастала до полной к окончанию второго месяца фиксации. Фиксационные контрактуры коленного сустава не наблюдались, голеностопного — в 9 %, которые устранялись после демонтажа аппарата внешней фиксации через 10–17 суток. Срок фиксации в аппарате составил 104 дня. Срок нетрудоспособности пациентов с диафизарными переломами костей голени, леченным по предлагаемой методике, составил 138±8 суток.

Обсуждение. Рекомендации по выбору метода лечения достаточно противоречивы, в особенности при сложных повреждениях. С накоплением опыта соединения отломков с помощью металлических конструкций появились работы, выявляющие отрицательные стороны оперативных методов лечения.

Возможность альтернативного решения погружному остеосинтезу связано с развитием компресси-

А Б

В

Г

Рентгенограммы больного И. 1967 г.р. в процессе лечения: А — при лечении методом скелетного вытяжения; Б — после операции КЧО голени; В — функция опоры конечности; Г — результат лечения

онного остеосинтеза. В сравнении с накостным и интрамедуллярным остеосинтезом аппараты внешней фиксации обладали неоспоримыми преимуществами. Более чем полувековой период развития метода, усилиями многих ученых, позволил установить, что достоинством чрескостного остеосинтеза является реальная возможность обеспечить прочную фиксацию костных фрагментов, сам же компрессионный остеосинтез следует рассматривать как более высокую ступень развития методов стабильного остеосинтеза.

В результате нашего клинического наблюдения за лечением пациентов с переломами диафиза костей голени и проведения сравнительного анализа внутри и между группами пациентов, которым применялись разные компоновки аппарата внешней фиксации, обеспеченные однотипной системой проведения чрескостных элементов, но с разной жесткостью фиксации отломков, установлено от 97,3 до 100% положительных исходов лечения. При этом отмечены осложнения в виде воспаления вокруг спиц от 6,9 до 26,4%, которые возникали чаще при более продолжительном периоде фиксации (при оскольчатых переломах и в спицевых компоновках аппарата). Сроки периода фиксации напрямую зависели от жесткости фиксации отломков (наименьшие в клинической группе со спице-стержневой компоновкой АВФ — 102 дня) и от вида повреждения (при поперечной линии излома кости — 92 дня). Во всех сравниваемых случаях между первой группой (спицевой аппарат) и КЧО (спице-стержневой), отмечены более продолжительные сроки фиксации по методике Г. А. Илизарова (143 дня против 108 и 102 дней) и увеличение периода реабилитации пациентов для разработки суставов до 196 дней против 138 дней во второй группе. Полученные данные согласуются с исследованиями Л. Н. Соломина (2005) [5].

Заключение. Исходя из опыта клинического наблюдения за пациентами при использовании комбинированного чрескостного остеосинтеза, можно отметить более ранние нагрузки на конечность, хорошую адаптацию пациента к аппарату внешней фиксации, снижение воспалительных осложнений в местах проведения чрескостных элементов (на 14%)

в основном за счет их отсутствия в области стержней и снижение частоты ограничения движений в смежных суставах (на 28%) за счет функциональности лечения. Снижение данных осложнений привело к сокращению срока фиксации в аппарате и общему сроку нетрудоспособности на 58 дней.

Список литературы Выбор методики чрескостного остеосинтеза при лечении диафизарных переломов костей голени

- Лаврищева Г. И., Оноприенко ГА. Морфологические и клинические аспекты репаративной регенерации опорных тканей. М.: Медицина, 1996. 208 с.

- Стецула В. И., Брусков А.Т., Мороз Н.Ф. О роли механических факторов в механизме адаптационной перестройки костей//Ортопед, травматол. 1983. № 8. 10-15 с.

- Тишков Н. В Лечение закрытых диафизарных переломов костей голени методом чрескостного остеосинтеза в регионе с малой плотностью населения: автореф. дис... канд. мед. наук. Иркутск, 1995. 20 с.

- Классика и новации чрескостного остеосинтеза в ортопедии/А. Г. Каплунов, А. П. Барабаш, И. А. Норкин [и др.]. Саратов: Новый ветер, 2007. 312 с.

- Соломин Л.Н. Основы чрескостного остеосинтеза аппаратом ГА. Илизарова. СПб., 2005. 514 с.

- Барабаш А.П., Соломин Л.Н. "Эсперанто" проведения чрескостных элементов при остеосинтезе аппаратом Илизарова. Новосибирск, 1997. 188 с.