Выбор направления развития и цифровизации региона на основании типологизации видов экономической деятельности в рамках системной парадигмы

Автор: Бартов Олег Борисович, Третьякова Елена Андреевна

Рубрика: Региональная экономика

Статья в выпуске: 1 т.15, 2021 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается проблема выбора ключевых направлений цифровизации экономики российских регионов. Целью работы является выбор экономических систем, в которых рекомендуется реализовывать процессы цифровизации. В работе обсуждаются достоинства и недостатки существующих подходов к разделению видов экономической деятельности по сравнению с типологизацией в рамках системной экономической парадигмы. На основании типологизации экономической деятельности предложены понятие системного профиля региона как его системной визуальной характеристики и новый методический подход к экономической оценке системного развития региона. Для российских регионов по их экономическим показателям построены системные профили, оценено отклонение системного развития от идеального, выдвинута и подтверждена гипотеза о линейной зависимости меры отклонения системного профиля от идеала и размера «узкого места» системы региона.

Системная парадигма, типологизация, системный профиль, оценка системного развития, информационно-коммуникационные технологии, цифровизация, социально-экономическое развитие, экономика региона

Короткий адрес: https://sciup.org/147233891

IDR: 147233891 | УДК: 332.012 | DOI: 10.14529/em210102

Текст научной статьи Выбор направления развития и цифровизации региона на основании типологизации видов экономической деятельности в рамках системной парадигмы

Влияние информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) на экономическую деятельность в настоящее время представляет собой особенный научный интерес. Объекты, подверженные влиянию ИКТ могут быть совершенно разнородны -это отдельные личности, образуемые личностями социальные группы, регионы, государства и союзы государств [1–3]. Рассмотрение вопроса влияния ИКТ на социально-экономическое развитие предлагается осуществить через понятийный аппарат цифровой экономики, описание которого было представлено Д. Тапскоттом [4] и Н. Негропонте [5]. С учетом того, что зачастую программные документы, регулирующие цифровую трансформацию, не берут в учет системный характер социально-экономического развития, это может вызвать утрату эффективности в цифровизируемых областях [6]. Подобный вывод определяет необходимость системного подхода, для реализации которого требуется системная методологии экономических исследований.

Системный подход к влиянию ИКТ на социально-экономические системы в том или ином виде неоднократно применялся зарубежными иссле-дователями[7–10]. Одной из главных проблем использования зарубежного опыта в чистом виде является российский региональный аспект, проявление которого особо заметно из-за того, что Россия располагает самой большой в мире территорией и достаточно сложной экономической систе- мой. Управление различными аспектами пространственно-распределенной системой подобного уровня требует теории изначально системной направленности.

Принимая в учет одну из важнейших проблем в общей теории систем - проблему системной классификации [11], авторами в предыдущем выпуске журнала [12] проведена типологизация видов экономической деятельности на мезоуровне [13] экономических отношений. В настоящей статье предлагается проблемно-ориентированная аргументация преимущества использования разделения видов экономической в рамках системной парадигмы над произведенными ранее аналогичными разделениями.

Теоретические проблемы существующих разделений видов экономической деятельности

Классификация видов экономической деятельности по секторам экономики является достаточно устойчивой и общепринятой. Первый вид классификации секторов экономики - это разделение видов экономической деятельности на первичный, вторичный и третичный секторы, предложенный И. Фишером, после чего уточненный К. Кларком. К первичному сектору ученые отнесли продукт, производство которого обеспечено, в первую очередь, природными ресурсами, которые можно обозначить в виде такого фактора производства, как «земля». Ко вторичному сектору -обрабатывающую промышленность, производящую продукт через использование фактора произ- водства «капитал». К третичному сектору экономики - предоставление услуг, обеспеченное использованием фактора производства «труд». В дополнение к классификации Фишера–Кларка другими исследователями выделяются еще два сектора - четвертичный и пятеричный. К четвертичному сектору относятся финансовые, юридические, информационные и специфические услуги для бизнеса, а к пятеричному сектору - высококвалифицированные услуги для населения, основная доля в которых все больше приходится на ИКТ, выступающих в качестве операторов информации и знаний [14].

Проблема классификации Фишера–Кларка заключается в том, что в ней не учитывается ком-плементарность факторов производства. Проблема обостряется, если рассматривать в качестве производственного фактора ИКТ, которые до эпохи интернета были заменителями остальных факторов производства, но, уже начиная с конца девяностых годов двадцатого века, стали им комплементарны [15]. Также в этом варианте классификации нивелируется значение труда для экономической деятельности, связанной с материальным производством. Данные особенности не позволяют говорить о системности классификации и определенности цикла воспроизводственного процесса, что необходимо для моделирования социально-экономического развития в рамках системной парадигмы.

Другой вариант классификации видов экономической деятельности - это разделение на реальный, финансовый и непроизводственный сектор. К реальному и непроизводственному сектору относится экономическая деятельность организаций, целевым результатом которой с позиции государства является наполнение государственного бюджета, а к финансовому - экономическая деятельность организаций, связанная с деятельностью финансовых институтов - банков, страховых компаний, инвестиционных фондов и прочих финансовых учреждений, целевым результатом которой с позиции государства является обеспечение функционирования реального и непроизводственного секторов [16]. Несмотря на несложное, на первый взгляд, определение отношения вида экономической деятельность к соответствующему ей сектору, в рамках данной классификации существуют достаточно противоречивые подходы. Например, Дж. Гурли и Э. Шоу [17], А. Галетович [18] или Дж. Оливер [19] считают роль финансового сектора определяющим для экономического роста, не отделяя при этом финансовый сектор от реального. С другой стороны, Дж. Стиглиц [20] или Дж. Тобин [21] производят отдельное рассмотрение реального и финансового сектора. И в то же время, например, В. Кириченко, рассматривая отдельно реальный и финансовый сектор, включает в реальный сектор помимо материального производства еще и услуги, рассматривая мате- риальное и нематериальное производство как единую сущность [22]. В целом, границы между финансовым и реальным секторами достаточно размыты, например, финансовые подразделения крупных компаний реального сектора справедливо включаются в финансовый сектор, поскольку в некоторых случаях компаниям реального сектора становится выгодно инвестировать в финансовые, а не в реальные активы [23]. Таким образом, смешение авторитетных мнений и экономическая действительность значительно усложняют классификацию видов экономической деятельности, усложняя выделение для них общих характеристик и особенностей, что приводит к проблеме предоставления однозначных управленческих рекомендаций на мезоуровне.

В итоге приведенные классификации экономической деятельности по секторам не могут быть использованы для исследования в рамках системной экономической парадигмы, поскольку не могут дать самой системности, необходимой для управления влиянием ИКТ на социально-экономическое развитие. Теории экономических систем, в свою очередь, предоставляют провести разделение с требуемой системностью. Рассмотрение взаимосвязи видов экономической деятельности как системы позволяет определить ИКТ в качестве элемента такой системы, управляющее воздействие на который может потенциально принести изменения для всей системы, причем речь идет именно о благоприятных изменениях. При этом совершенно необходимо сопоставлять экономическую систему, к которой относится экономическая деятельность, и сектор экономики в каждой из классификаций, поскольку для секторных группировок уже проведено большое количество исследований с выводами и рекомендациями, которые следует учитывать в процессе научного поиска. В качестве решения обозначенных проблем авторами предложен вариант типоло-гизации [12], который предлагается применить в качестве основы для выбора направления развития и цифровизации региона.

Результат применения системной типоло-гизации: выбор направления развития и цифровизации региона

Типологизация видов экономической деятельности в рамках системной парадигмы позволяет определить для каждого региона его системный характеристический вектор, состоящий из четырех элементов, которые соответствуют оценкам объектной, средовой, процессной и проектной деятельности региона. В качестве такой оценки может выступать валовый региональный продукт (ВРП) или валовая добавленная стоимость (ВДС), а также затраты того или иного вида ресурсов по соответствующему виду экономической деятельности.

Информация, содержащаяся в характеристическом векторе, позволяет построить системный профиль региона. Для этого необходимо от центра двумерной координатной оси отложить вдоль осей в противоположных направлениях четыре расстояния, соответствующие элементам характеристического вектора. Дальнейшее соединение четырех точек – окончаний получившихся отрезков, будет представлять собой выпуклый четырехугольник, который можно определить как системный профиль региона – его визуальную характеристику с позиции пространственно-временной теории систем. При этом, если провести нормирование элементов характеристического вектора в процентах от их суммы, форма системного профиля не изменится, однако появится возможность сравнивать системный профиль между регионами, существенно отличающимися друг от друга по масштабам деятельности.

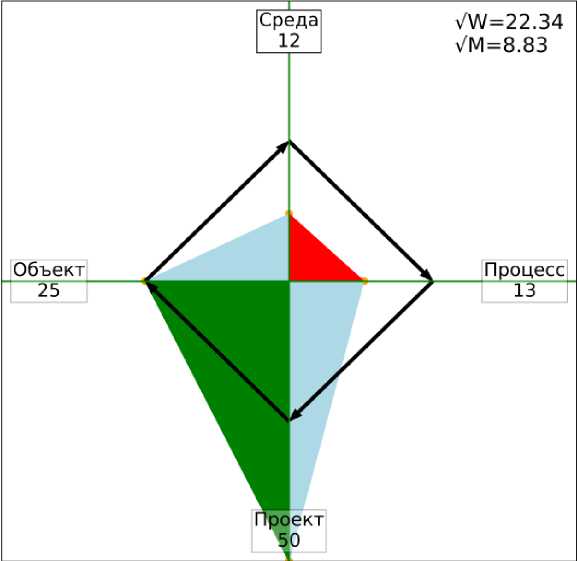

образующими данный треугольник, ограничивает экономический цикл соответствующей системы. Пример расчета предлагаемых показателей для системы абстрактного региона приведен на рис. 1, где квадрат из стрелок представляет собой идеальный системный профиль, площадь незакрашенной области внутри квадрата из строк – √W, площадь наименьшего из выделенных треугольников, обозначенного красным цветом – √M.

В качестве гипотезы предлагается следующий тезис: для обеспечения системного развития региона необходимо сосредотачиваться на развитии подсистем, образующих «узкое место» системы, определяемое через предложенную оценку √M.Подтверждением предлагаемой гипотезы является то, что оценки √W и √M имеют сильную отрицательную линейную связь, что, в свою оче-

Рис. 1. Пример абстрактного системного профиля

В качестве оценки отклонения системного профиля региона от полностью сбалансированного системного профиля предлагается использовать квадратный корень разницы между площадью идеально сбалансированного профиля, в котором ВРП или ВДС распределены равномерно по подсистемам, и площадью профиля региона, попавшего в такое «идеальное» ограничение (√W).Другими словами, √W представляет собой меру отклонения от идеала. Также представляют собой интерес площади четырех треугольников, которые можно интерпретировать как меру взаимодействия между подсистемами. Квадратный корень площади наименьшего из треугольников(√M) предлагается принять за оценку «узкого места» всей системы, поскольку взаимодействие между подсистемами, редь, подтверждается значением корреляции Пирсона, равным -0,94 при любом разумном достигаемом уровне значимости1. В случае небольшого значения √W, когда система региона уже достаточно сбалансирована, выбор направления развития может быть обусловлен другими факторами, не относящимися к пространственно-временной теории систем и настоящему исследованию. В противном случае, когда «узкое место» системы заметно выделяется, следует проводить управ- ляющие воздействие согласно тезису подтвержденной гипотезы.

Таким образом, становится понятен критерий выбора направления цифровизации. Данное направление совпадает с направлением развития подсистем, образующих «узкое место». Целенаправленное внедрение ИКТ в таких подсистемах должно оказаться драйвером их развития, что приблизит управляемую систему к условной идеальной системе. Планируемый эффект должен произойти в силу следующих особенностей результата цифровизации экономических процессов: оптимизации использования производственных ресурсов, снижения барьеров входа на рынки, а также увеличения торговых оборотов по нематериальным активам [24].

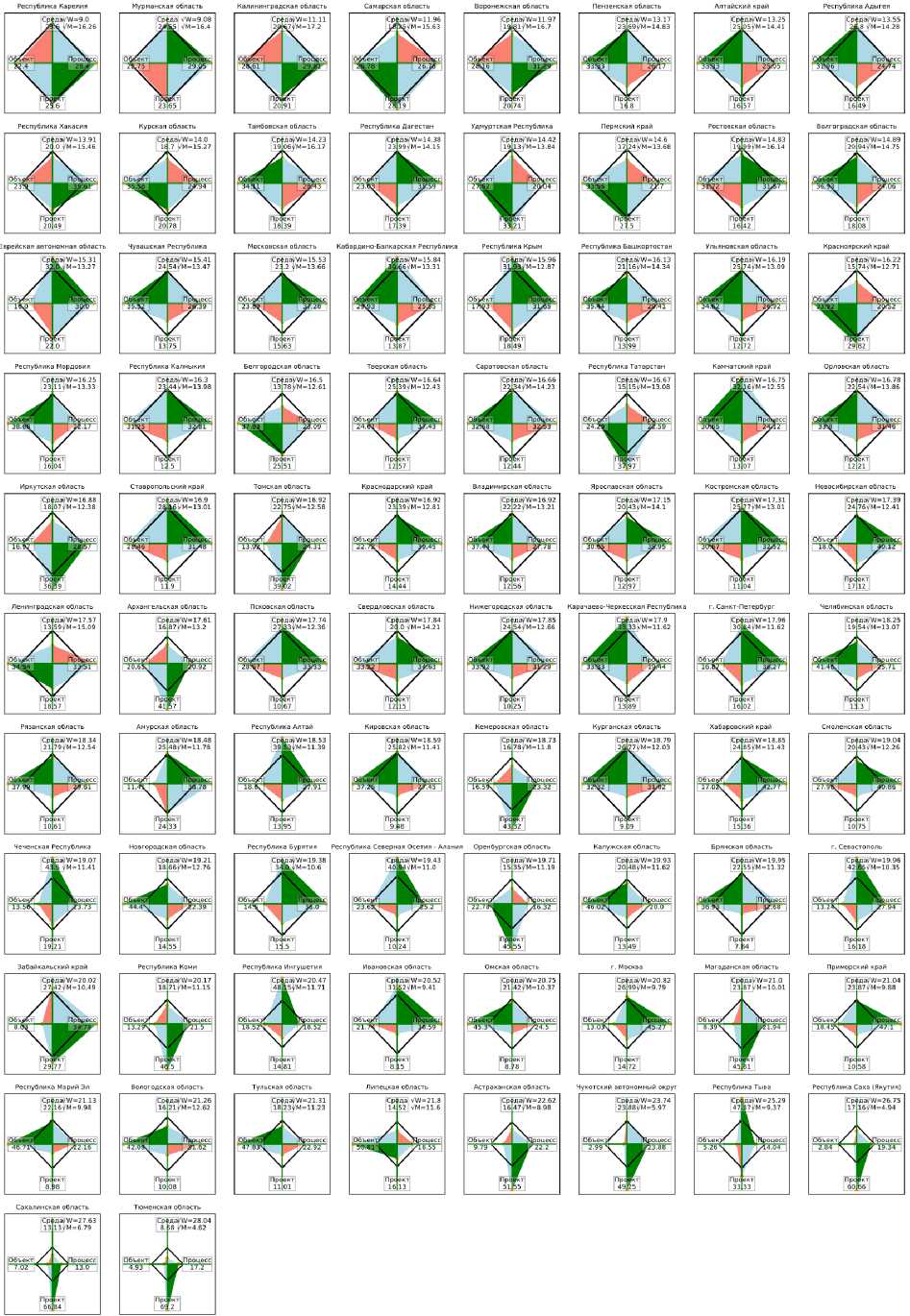

Для всех регионов РФ было произведено построение системных профилей, исходя из показателей валового регионального продукта (ВРП) за 2017 год. На рис. 2 представлено 82 системных профиля в порядке убывания меры отклонения системного профиля региона от идеала √W. По осям графиков отложены значения системных оценок региона, каждая из которых представляет собой относительную, в процентах, оценку определенного вида экономической системы региона, определяемую через отношение суммы ВРП по всем видам экономической деятельности соответствующего типа экономической системы к общей сумме ВРП для каждого региона в отдельности. Другими словами, системная оценка представляет собой долю ВРП, которая приходится на соответствующий тип экономической системы по отношению к ВРП, который создается всей экономической системой региона в целом. Величины отложенных по осям значений могут быть определены по следующим формулам системных оценок:

|

V объект = |

∑ ВРП объект ∑ВРП |

∙ 100, |

(1) |

|

V среда |

∑ ВРП среда ∑ВРП |

100, |

(2) |

|

V процесс |

= ∑ ВРПпроцесс ∙100 ∑ ВРП , |

(3) |

|

|

Vпроект= |

∑ВРП проект ∑ВРП |

∙ 100․ |

(4) |

В верхнем правом углу рис. 2 для каждого региона даны оценки √W и √M. Оценку √W можно получить из квадратного корня площади многоугольника, представляющего собой отклонение системного профиля региона от идеального системного профиля, из оценок V объект , V среда , V процесс и Vпроект, а также точек пересечения системного профиля региона с идеальным системным профилем, используя алгоритм шнурования Гаусса [25]. Формула √W в общем виде выглядит следующим образом:

√Ԝ = 1 I∑in=-11х і уі+1+x n y1+∑in=-11х і+1 yi+x 1 ynI , (5) где n – количество сторон фигуры-отклонения, (xi,yi)–декартовы координаты вершин фигуры-отклонения2.

Оценка √M получается из квадратного корня от половины произведения системных оценок, представляющих собой катеты наименьшего треугольника, который закрашен на рис. 2 красным цветом. Формула √M в общем виде выглядит следующим образом:

√М = min1 min2, ( )

где Vmin1, Vmin2 – длины катетов наименьшего из треугольников, составляющих системный профиль.

Предложение использовать функцию квадратного корня в оценках величины отклонения системного профиля от идеала и величины узкого места экономической системы объясняется возможностью дальнейшего сопоставления полученных оценок с первичными системными оценками региона. Это может быть полезно в случае, если производить построение системных профилей не по относительным, а по абсолютным значениям ВРП, что приведет к появлению денежных единиц измерения, а также альтернативному варианту ранжирования регионов с использованием системного подхода.

Экономический смысл оценок системного профиля заключается в том, что данные оценки определяют экономическую устойчивость региона, причем устойчивость может отражать как сильное, так и слабое развитие региональной экономической системы. Таким образом, составление системного профиля, исходя из формул (1)–(4), ни в коей мере не определяет уровень регионального развития, а лишь характеризует потенциал очевидного направления изменений экономической системы. Наибольшую проблему при данном рассмотрении представляет собой слабое развитие с высоким показателем устойчивости, поскольку реализация инфраструктурных проектов региона, в общем, и мероприятий, направленных на цифровую трансформацию региона, в частности, является неочевидной.

Стоит отметить, что регионы РФ, имеющие наименьшую меру отклонения от идеала √W, не являются лидерами по производству ВРП, что является подтверждением экономического смысла системного профиля. В то же время, ВРП – это всего лишь один из экономических показателей, далеко не всегда определяющий качество жизни в регионе [26], тогда как системный баланс видов

Бартов О.Б., Третьякова Е.А.

Рис. 2. Системные профили регионов РФ

экономической деятельности, обеспечивающих производство ВРП, является важным ориентиром экономического развития. Регрессионный анализ влияния предлагаемых оценок системности на различные экономические показатели является следующим этапом в последовательности научных исследований авторов настоящей статьи в рамках системной экономической парадигмы.

Обсуждение и выводы

Предложенные в данной работе типология регионов с позиций пространственно-временной теории экономических систем, методика построения регионального системного профиля и новый методический подход к экономической оценке системного развития региона представляют собой определенный теоретический вклад в развитие системной парадигмы в ракурсе мезоуровня экономики.

Апробация предложенного методического инструментария, построение и оценка системных профилей 82 российских регионов, подтверждение выдвинутой гипотезы исследования позволяют сделать вывод о практической значимости авторских разработок. Полученные результаты показывают «узкие места» региональной экономической системы и, соответственно, могут служить теоретической основой для научного обоснования управленческих решений, касающихся выбора приоритетных областей, на которых необходимо сосредотачивать усилия внутри субъектов Российской Федерации для форсирования процессов цифровизации и обеспечения их сбалансированного развития. Сформулированный в работе критерий выбора направления цифровизации экономической деятельности может быть полезен для инициации и реализации национальных проектов, разработки экономических программ, постановки целей и задач регионального социально-экономического развития.

Список литературы Выбор направления развития и цифровизации региона на основании типологизации видов экономической деятельности в рамках системной парадигмы

- Castels M. The Rise of the Network Society, The Information Age: Economy, Society and Culture Vol. 1, second edition. Oxford: Wiley-Blackwell, 2010. 656p.

- Castels M. The Power of Identity, The Information Age: Economy, Society and Culture Vol. 2, second edition. Oxford: Wiley-Blackwell, 2010. 584 p.

- Castels M. End of Millennium, The Information Age: Economy, Society and Culture Vol 3, second edition. Oxford: Wiley-Blackwell, 2010. 488 p.

- Tapscott D. The Digital Economy: Promise and Peril in the Age of Networked Intelligence, McGraw-Hill, 1994, 368 p.

- Negroponte N. Being Digital. New York: Alfred A. Knopf, 1995. 272p.

- Клейнер Г.Б. Системный учет последствий цифровизации общества и проблемы безопасности. Труды Вольного экономического общества России. Том 210. М.: ВЭО, 2018.

- Porat M.U. The Information Economy: Definition and Measurement. Washington: Office of Telecommunications, 1977. 319p.

- Schiller D. Digital Capitalism: Networking the Global Market System. Massachusetts: The MIT Press, 2000. 294 p.

- Garnham N. Class analysis and the information society as mode of production. Javnost / The Public, 2004, No. 3. pp. 93-104. DOI: 10.1177/ 1368431012461432

- Fuchs C. Capitalism or information society? The fundamental question of the present structure of society. European Journal of Social Theory, 2012, No 4. pp. 413-434. DOI: 10.1177/1368431012461432

- Садовский В.Н. Людвиг фон Берталанфи и развитие системных исследований в XX веке. Системный подход в современной науке. М.: Прогресс-Традиция, 2004. 560 с.

- Бартов О.Б., Третьякова Е.А. Типологиза-ция экономической деятельности в рамках системной парадигмы для управления информационно-коммуникационными технологиями в экономике региона // Вестник ЮУрГУ. Серия «Экономика и менеджмент», 2020. Т. 14, № 4. С. 14-23. DOI: 10.14529/em200402

- Зелинская М.В. Параметры мезо-уровня организации экономических отношений // Психология. Экономика. Право, 2012. №1. С. 65-76.

- Баранов Д.Н. Современные тенденции развития экономики городских агломераций. Саратов: Вузовское образование, 2015. 188 с.

- Chwelos P., Ramirez R., Kraemer K.L., Melville N.P. Does technological progress alter the nature of information technologies as a production input? New evidence and new results // Information System Research, 2010. Vol. 21, No. 2. Р. 392-408. DOI: 10.128 7/isre. 1090.0229

- Вагизова В.И., Захматов Д.Ю. Формирование взаимодействия инновационных систем финансового и реального секторов региональной экономики: вопросы теории и финансово-хозяйственной практики // Вестник экономики, права и социологии, 2013. № 3. С. 16-19.

- Gurley J.G., Show E.S. Financial Structure and Economic Development // Economic Development and Cultural Change, 1967 No. 3. pp. 133-151.

- Galetovich A. Finance and Growth: A Synthesis and Interpretation of the Evidence. Banca Nazionale del Lavoro Quartely Review, 1996. No. 196. pp. 59-82.

- Oliver J. Growth-Enhancing Bubbles // International Economic Review, 2001. No. 1. pp. 133-151. DOI: 10.1111/1468-2354.00058

- Stiglitz J. Finance for Development. Development Dilemmas: The Methods and Political Ethics of Growth Policy. New York: Routledge, 2005. 258 p.

- Tobin J., Yellen J. World Finance and Economic Stability: Selected Essay of James Tobin. Cheltenham: Edward Elgar, 2003. 238 p.

- Кириченко В. Российская реформа и реальный сектор экономики // Российский экономический журнал, 2000. № 2. С. 96-104.

- Левина И. К вопросу о соотношении реального и финансового секторов // Вопросы экономики, 2006. № 9. С. 83-102. DOI: 10.32609/00428736-2006-9-83-102

- Бартов О.Б., Третьякова Е.А. Теоретические аспекты влияния информационно-коммуникационных технологий на социально-экономическое развитие региона // Журнал экономической теории, 2019, Т. 16. № 4. С. 705-715. DOI: 10.31063/2073-6517/2019.16-4.8

- Beyer, W.H. CRC Standard Mathematical Tables, 28th ed. Boca Raton, FL: CRC Press, 1987. pp. 123-124.

- Емцева Е.Д., Морозов В. О., Черкасова Э.З. Эконометрические исследования взаимосвязи ВРП и показателей качества жизни // Фундаментальные исследования, 2015. № 11. С. 1175-1179.