Выбор профессиональной траектории врача в условиях образовательной среды регионального медицинского вуза

Автор: Шкарин В.В., Барканова О.Н., Михальченко Д.В., Доника А.Д.

Журнал: Волгоградский научно-медицинский журнал @bulletin-volgmed

Статья в выпуске: 1 т.21, 2024 года.

Бесплатный доступ

Цель работы комплексное социологическое исследование социально-психологических факторов формирования дефицита медицинских кадров по востребованным врачебным специальностям в условиях образовательной среды регионального медицинского вуза. Проблема кадрового обеспечения регионального здравоохранения инициирует исследовательский интерес в проблемном поле общественного здоровья, организации и социологии здравоохранения. В статье представлены результаты социологического исследования выбора профессиональной траектории врача в условиях образовательной среды Волгоградского медицинского университета.

Региональное здравоохранение, медицинский вуз, профессиональная траектория, дефицитные специальности

Короткий адрес: https://sciup.org/142242048

IDR: 142242048 | УДК: 614.253:34С

Текст научной статьи Выбор профессиональной траектории врача в условиях образовательной среды регионального медицинского вуза

Несмотря на постоянное внедрение мер, направленных на оптимизацию профессиональной деятельности медицинских специалистов, проблема кадрового обеспечения регионального здравоохранения сохраняет свою актуальность [1–4].

В соответствии с аналитическими данными дефицита для Волгоградской области врачебных кадров по ряду специальностей, а также укомплектования врачами в сельской местности по состоянию на 2023 г. (согласно Приказу КЗ ВО от 24.03.2023 № 630 об определении потребности в кадрах на 2023 г.) были определены следующие дефицитные для региона врачебные специальности: акушеры-гинекологи, анестезиологи-реаниматологи, детские хирурги, кардиологи, неврологи, нейрохирурги, рентгенологи, сердечно-сосудистые хирурги, онкологи, психиатры.

Для определения рейтинга мер поддержки и стимулирования для работы в сельской местности и выбора образовательных программ по дефицитным специальностям была разработана Программа социологического исследования выбора профессиональной траектории врача в условиях образовательной среды медицинского вуза на модели Волгоградского региона.

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Комплексное социологическое исследование факторов формирования дефицита медицинских кадров по востребованным врачебным специальностям в условиях образовательной среды ВолгГМУ с предложением научно обоснованных подходов мотивации студентов к выбору дефицитных врачебных специальностей.

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследование было проведено в 2 этапа (с декабря 2023 г. по январь 2024 г.). На первом этапе применялись качественные социологические методы – проведено 4 фокус-группы и 8 глубинных интервью с участниками исследования, что позволило разработать пакет анкет в соответствии с задачами исследования. На втором этапе применены количественные методы – проведен социологический онлайн опрос обучающихся с использованием Google forms методом сплошной выборки по модельным группам: студенты лечебного и педиатрического факультета ( n = 1971, средний возраст 21,2 ± 1,1 года) и ординаторов ( n = 1137, средний возраст 25,2 ± 1,7 лет). Обработано 2 744 анкеты. Были соблюдены требования к формированию репрезентативных социологических выборок, а также норм конфиденциальности и защиты персональных данных респондентов. Математическая обработка данных проводилась с помощью пакета прикладных программ Excel for Windows Statistica 20,0.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

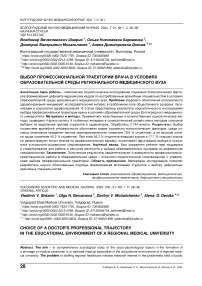

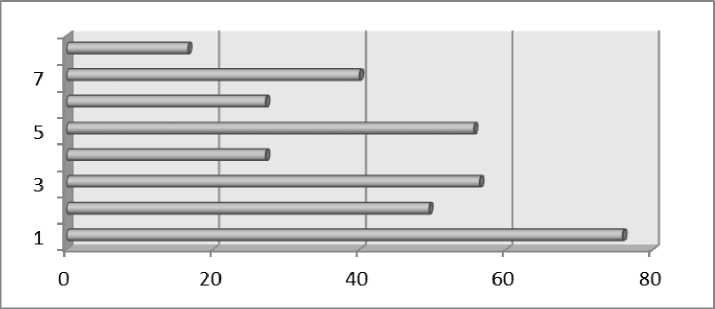

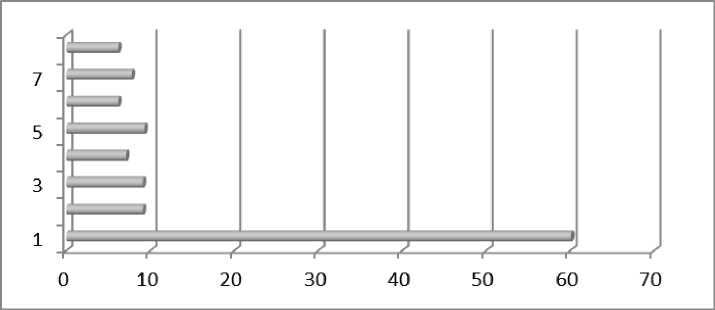

Согласно полученным данным выбор студентами врачебной специальности обусловлен рядом факторов. Отмечается приоритет личной заинтересованности, которая, безусловно, может носить инвайронментальный характер, т. е. формироваться в условиях образовательной среды, не зависимо от влияния мнения родителей или аргументов друзей (рис. 1). Приоритетом выбора (отмечен у 78,6 % респондентов) является личная заинтересованность (мечта, примеры врачей и знакомых). На втором месте по значимости влияния находится оплата труда по данной специальности, которую отметили практически 40,2 % студентов. Для валидизации полученных ре- зультатов были исследованы факторы обратного влияния – препятствующие выбору дефицитной специальности (рис. 2)

Рис. 1. Факторы, влияющие на выбор студентами врачебной специальности: по оси абсцисс – число респондентов в %; по оси ординат – факторы выбора:

1 – советы родителей, 2 – семейная династия, 3 – личная заинтересованность (мечта, примеры врачей и знакомых), 4 – повышенная оплата, льготы (отпуск больше, пенсия раньше по данной специальности и др.), 5 – аргументы знакомых/друзей, выбравших эту специальность, 6 – более легкие условия обучения по этой специальности (бесплатная/бюджетная ординатура, не надо сдавать экзамены по этой специальности или проходной балл не высокий/низкий и т. п.

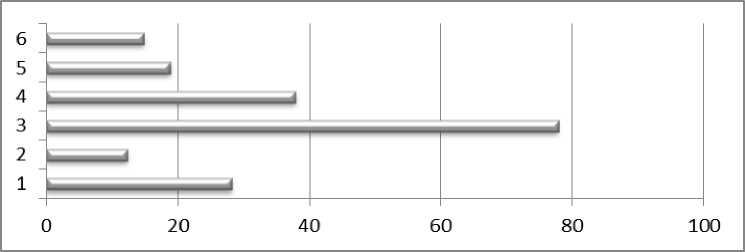

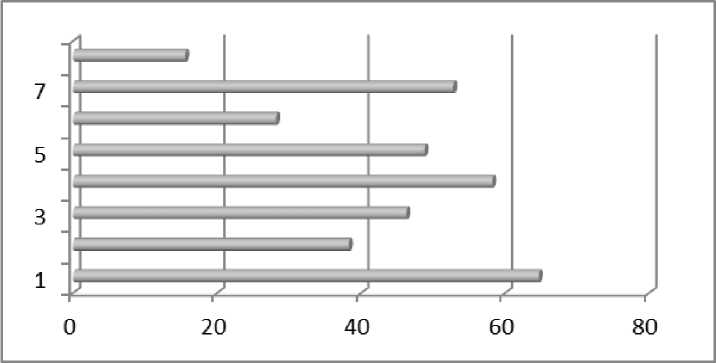

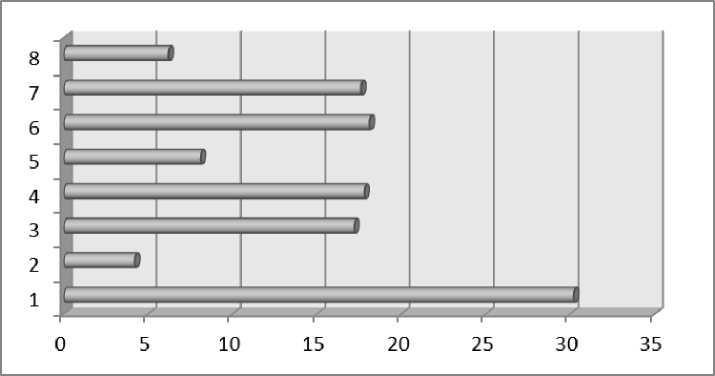

Рис. 2. Факторы, препятствующие выбору дефицитной специальности:

по оси абсцисс – число респондентов в %; по оси ординат – барьерные факторы выбора:

1 – сложный график работы (ночные дежурства и т. п.), 2 – не вижу перспективы карьерного роста, 3 – другие интересы в медицине, 4 – не смогу приобрести такие сложные практические навыки, 5 – не заинтересовала учебная дисциплина,

6 – не получил представления о практической деятельности, 7 – высокая степень ответственности и профессионального стресса, 8 – низкая оплата труда (не соответствует напряженности работы)

Несмотря на функциональный диапазон дефицитных специальностей, рейтинг факторов выглядит конгруэнтно. Наиболее часто студенты отмечали, что их заинтересовали другие специальности (этот вариант ответа отметил каждый второй респондент).

На втором месте студенты отметили высокую степень ответственности и профессионального стресса, а также не соответствующую напряженности работы низкую оплату труда – примерно каждый третий респондент.

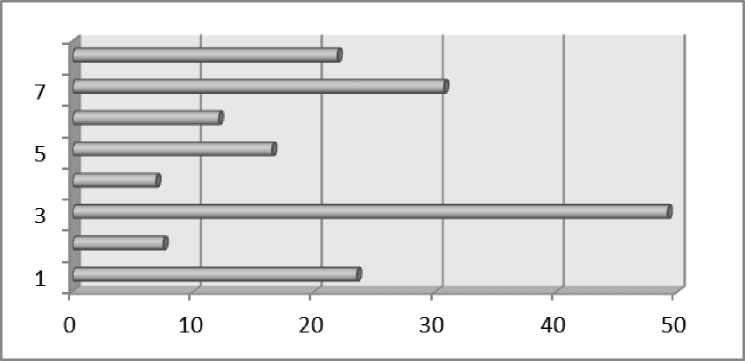

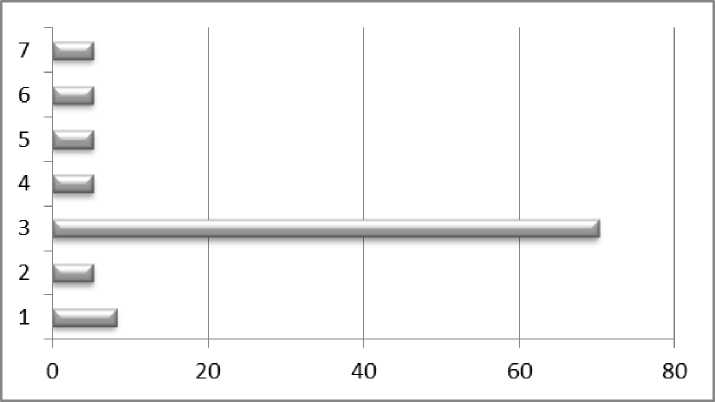

В целом представления студентов о профессиональной карьере обусловлены желанием приобрести профессиональные навыки в услови- ях стационара, которое отметили примерно половина респондентов, в 2 раза больше, чем респонденты, планирующие работать в амбулаторном звене (рис. 3). При этом каждый третий студент видит себя в должности руководителя. Обращает внимание, что 58,2 % студентов младших курсов и 17,7 % старших курсов (в среднем каждый пятый студент) вообще не демонстрируют ясных планов на профессиональную карьеру, испытывают фрустрацию выбора и нуждаются в психолого-социальном сопровождении, представляя группу, на выбор карьеры/специальности которых еще можно оказать влияние в условиях образовательной среды вуза. При этом в сельской мест- ности готов начать карьеру примерно каждый десятый студент (13,2 %). По результатам проведения фокус-групп и глубинных интервью со студен- тами, респондентам было предложено выбрать ряд мотиваторов выбора дефицитной специальности (рис. 4).

Рис. 3. Представления студентов о профессиональной карьере:

по оси абсцисс – число респондентов в %; по оси ординат – профессиональные траектории:

1 – хочу работать в амбулаторном звене, 2 – хочу работать в стационаре, 3 – планирую заняться научной деятельностью и продолжать профессиональный рост по выбранной специальности, 4 – хочу стать руководителем медицинской организации, 5 – планирую заняться научной деятельностью и уйти из практики, 6 – хочу попробовать себя в Программе «Земский доктор», 7 – допускаю возможность смены профессии, 8 – не знаю, какую выбрать специальность

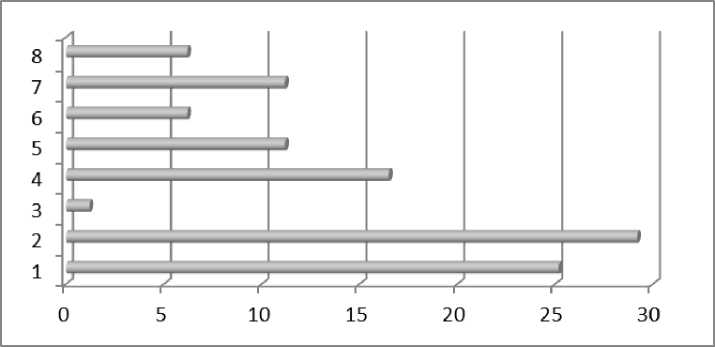

Рис. 4. Стимулирующие факторы выбора дефицитной специальности студентами: по оси абсцисс – число респондентов в %; по оси ординат – мотиваторы выбора дефицитной специальности:

1 – существенное повышение оплаты труда по данной специальности, 2 – возможность повышении квалификации в ближайшее время / бесплатно / на льготных условиях, 3 – реальная возможность карьерного роста, 4 – выбор / предпочтения … медицинской организации, на свой выбор), 5 – работа в условиях современной/новейшей клиники, 6 – возможность получения служебного жилья, 7 – получение компенсации (единовременного пособия, высокая стипендия во время обучения в ординатуре и т. п.), 8 – бронирование в случае мобилизации («отсрочка от службы в ВС»)

Обращает внимание, что 67,8 % респондентов-юношей выбрали возможное брониро-вание/отсрочку от призыва/мобилизации в качестве стимулирующего фактора. 88 % респондентов (без гендерных различий) отметили варианты денежной компенсации.

В целом рейтинг возможных стимулирующих мер выбора дефицитных специальностей среди студентов выглядит следующим образом:

на первом месте - существенное повышение оплаты труда по данной специальности (отметили 75,5 % студентов); на втором месте - реальная возможность карьерного роста и работа в условиях современной/новейшей клиники (отметили 55,5-56,5 %); на третьем месте -возможность повышении квалификации в ближайшее время / бесплатно / на льготных условиях (отметили 49,5 %).

Несмотря на то, что возможность начать профессиональную траекторию в сельской местности отметили не более 13 % (из которых 90 % – жители сельской местности, в т. ч. обучаются по целевым договорам), даже студенты младших курсов демонстрируют определенную осведомленность о Программе «Земский доктор», отмеченную практически у каждого второго студента. В то же время наличие респондентов, не имеющих представление о Программе «Земский доктор», и желающих узнать о ней более детально – составляет 20,3 %, что определяют возможные направления профориентационной работы в этом поле [5, 6].

Результаты ответов студентов на параллельный смысловой вопрос: «Рассматриваете ли Вы возможность начать профессиональную деятельность в сельской местности?» показали, что в исследуемой выборке отмечается потенциал для рекрутирования врачей для работы в условиях сельской местности.

Распределение ответов студентов демонстрирует вероятностное отношение к работе в условиях сельской местности у 50,2 % студентов младших курсов и 57,5 % у студентов старших курсов, т. е. у каждого второго респондента (из них каждый второй отметил необходимость стимулирующих условий).

По данным качественного социологического исследования (материалы фокус групп и глубинных интервью) были определены возможные стимулирующие меры для выбора профессиональной деятельности в сельской местности (рис. 5).

Рис. 5. Распределение студентов при ответе на вопрос: «Что может повысить для Вас привлекательность врачебной деятельности в сельской местности по Программе “Земский доктор”?»: по оси абсцисс – число респондентов в %; по оси ординат – варианты ответов студентов:

1 – существенное повышение оплаты труда врача в сельской местности (выше, чем в городе на 20–30 %), 2 – возможность повышения квалификации по желаемой специальности в ближайшее время (первый-второй год / бесплатно / на льготных условиях, 3 – реальная возможность последующего карьерного роста в Волгоградской области (заведующий отделением ЦРБ, глав врач, администрация области и т.д.), 4 – работа в хороших условиях (отремонтированное помещение, новейшее оборудование, наличие современной лаборатории, доступность цифровых технологий и т. п.), 5 – возможность получения собственного жилья, 6 – получение служебного автомобиля, 7 – получение денежной компенсации 2 млн р. и выше, 8 – бронирование в случае мобилизации («отсрочка от службы в ВС»)

Большинство респондентов отметили существенное повышение оплаты труда врача в сельской местности (выше, чем в городе на 20–30 %), и/или получение единовременной денежной компенсации 2 млн и выше. Каждый второй студент отметил значение для выбора реальную возможность последующего карьерного роста в Волгоградской области (заведующий отделением ЦРБ, главный врач, администрация области и т. д.), а также возможность получения собственного жилья. 72,8 % респондентов-юношей выбрали возможное брониро- вание / отсрочку от призыва / мобилизации, в качестве стимулирующего фактора. Каждый третий отметил значение получения служебного автомобиля (в ходе интервью студенты обратили внимание на трудности транспортиза-ции / эвакуации пациентов).

При детализации стимулирующей денежной компенсации выяснилось, что большинство респондентов считает объем 3,5 млн р. – реальным стимулом выбора профессиональной деятельности в сельской местности. Для более детального исследования рассматриваемой про- блемы в социологическое исследование была включена модельная группа ординаторов, обучающихся в ВолгГМУ на постдипломной стадии, уже сделавших выбор врачебной специальности.

Полученные данные демонстрируют динамику предпочтений обучающихся в условиях образовательной среды медицинского вуза. В от- личие от студентов ординаторы объясняют сделанный выбор врачебной специальности как осознанный выбор, на который не оказала значительного влияния даже оплата труда (рис. 6).

Свою профессиональную траекторию ординаторы уже начали выстраивать, сделав выбор специальности, тем не менее наблюдаются элементы сомнений и/или неуверенности (рис. 7).

Рис. 6. Факторы, определившие выбор ординаторами врачебной специальности: по оси абсцисс – число респондентов в %; по оси ординат – факторы выбора:

1 – советы родителей, 2 – семейная династия, 3 – личная заинтересованность (мечта, примеры врачей и знакомых), 4 – повышенная оплата, льготы (отпуск больше, пенсия раньше) по данной специальности и др.), 5 – аргументы знакомых / друзей, выбравших эту специальность, 6 – более легкие условия обучения по этой специальности (бесплатная / бюджетная ординатура, не надо сдавать экзамены по этой специальности или проходной балл не высокий / низкий и т. п.

Рис. 7. Представления ординаторов о своей профессиональной карьере: по оси абсцисс – число респондентов в %; по оси ординат – профессиональные траектории:

1 – хочу работать в амбулаторном звене, 2 – хочу работать в стационаре, 3 – планирую заняться научной деятельностью и продолжать профессиональный рост по выбранной специальности, 4 – хочу стать руководителем медицинской организации, 5 – планирую заняться научной деятельностью и уйти из практики, 6 – хочу попробовать себя в Программе «Земский доктор», 7 – допускаю возможность смены профессии, 8 – не уверен, что выбрал правильно специальность

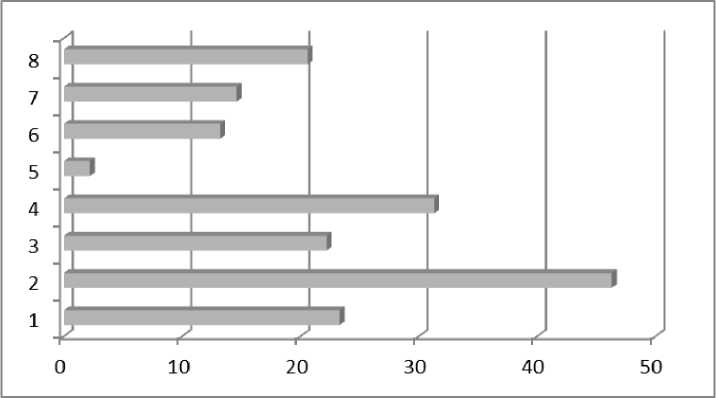

В отличие от студентов ординаторы паритетно представляют свою деятельность как в стационаре, так и в амбулаторном звене. Хотят стать руководителями в 2 раза меньше ординаторов, чем студентов (не более 16 %). В Программе «Земский доктор» хотят себя реализовать не более 7 % (в 2 раза меньше, чем студенты). Примерно каждый десятый ординатор допускает смену профессии, и 6–7 % сомневаются в своем выборе специальности. Реальным стимулом выбора дефицитной специальности ординаторы считают только существенное повышение оплаты труда по данной специальности (рис. 8). Даже возможность бронирования в случае мобилизации отметили только 30,1 % ординаторов-мужчин (в 2 раза меньше, чем студентов).

Рис. 8. Распределение респондентов-ординаторов при ответе на вопрос: «Что может повысить для Вас привлекательность врачебной специальности, по которым Волгоградское здравоохранение испытывает дефицит (неонатологи, акушеры-гинекологи, анестезиологи, кардиологи, неврологи, онкологи, психиатры)?»: по оси абсцисс – число респондентов в %; по оси ординат – мотиваторы выбора дефицитной специальности:

1 – существенное повышение оплаты труда по данной специальности, 2 – возможность повышения квалификации в ближайшее время / бесплатно / на льготных условиях, 3 – реальная возможность карьерного роста, 4 – выбор / предпочтения …медицинской организации, на свой выбор), 5 – работа в условиях современной/новейшей клиники, 6 – возможность получения служебного жилья, 7 – получение компенсации (единовременного пособия, высокая стипендия во время обучения в ординатуре и т. п.), 8 – бронирование в случае мобилизации («отсрочка от службы в ВС»)

О Программе «Земский доктор» 60,2 % ординаторов имеет хорошее представление. В то же время 25,3 % ординаторов отметили, что «только слышали о Программе». Рассматривая возможность профессиональной деятельности в сельской местности, 35,6 % ординаторов отметили, что уже определились с выбором медицинской организации в городе; 30,2 % категорически отрицают такую возможность. В то же время 34,5 % ординаторов допускают возможность профессиональной деятельности в условиях сельской местности в случае ее привлекательности (создания условий работы, цифровой доступности, наличия современного оборудования, достойной оплаты труда).

Детальный опрос о привлекательных условиях для работы в сельской местности показал, что каждый третий ординатор считает, что это существенное повышение оплаты труда врача в сельской местности (выше, чем в городе на 20–30 %) (рис. 9). На втором месте по значимости – получение служебного автомобиля; получение денежной компенсации 2,5 млн и выше, а также работа в хороших условиях (отремонтированное помещение, новейшее оборудование, наличие современной лаборатории, доступность цифровых технологий и т. п.), которые отметили 17–18 % ординаторов. На третьем месте – реальная возможность последующего карьерного роста в Волгоградской области (заведующий отделением ЦРБ, главный врач, администрация области и т. д.) – отметили 16–17 %.

Выявленные отличия полученных данных социологического исследования студентов и ординаторов не только демонстрируют процесс осмысления и профессионального взросления обучающихся в медицинском вузе, но и свидетельствуют о возможности профессиональноориентационной работы в образовательной среде – психолого-педагогическом сопровождении с управлением выбора профессиональной траектории [7–10].

В Волгоградском медицинском вузе проводится систематическая профориентационная работа в направлении выбора абитуриентами ординатуры дефицитных специальностей. Так, по результатам 2023 г. среди «популярных» (востребованных) у абитуриентов являются 6 из 10 дефицитных для Волгоградского региона специальностей: акушерство и гинекология, анестезиология-реаниматология, кардиология, неврология, психиатрия, рентгенология.

Рис. 9. Распределение ординаторов при ответе на вопрос: «Что может повысить для Вас привлекательность врачебной деятельности в сельской местности по Программе “Земский доктор”?»: по оси абсцисс – число респондентов в %; по оси ординат – варианты ответов:

1 – существенное повышение оплаты труда врача в сельской местности (выше, чем в городе на 20–30 %), 2 – возможность повышения квалификации по желаемой специальности в ближайшее время (первый-второй год / бесплатно / на льготных условиях, 3 – реальная возможность последующего карьерного роста в Волгоградской области (заведующий отделением ЦРБ, глав врач, администрация области и т. д.), 4 – работа в хороших условиях (отремонтированное помещение, новейшее оборудование, наличие современной лаборатории, доступность цифровых технологий и т. п.), 5 – возможность получения собственного жилья, 6 – получение служебного автомобиля, 7 – получение денежной компенсации 2 млн р. и выше, 8 – бронирование в случае мобилизации («отсрочка от службы в ВС»)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Согласно анализу проведенного социологического исследования определен следующий рейтинг мер поддержки и стимулирования для работы в сельской местности и выбора образовательных программ по дефицитным специальностям (в порядке убывания): существенное повышение оплаты труда врача в сельской местности (выше, чем в городе на 20–30 %); бронирование в случае мобилизации («отсрочка от службы в ВС») – для мужчин; получение денежной компенсации 2,5 млн и выше; получение служебного автомобиля; возможность получения собственного жилья; реальная возможность последующего карьерного роста в Волгоградской области; работа в условиях современной клиники.

Список литературы Выбор профессиональной траектории врача в условиях образовательной среды регионального медицинского вуза

- Доника А. Д., Аджиенко В. Л. Оценка качества медицинской помощи с позиций пациент-ориентированного подхода. Волгоградский научномедицинский журнал. 2023;20(1 ):58-61. EDN: LDQREY

- Евдокимова Е. Г., Коваленко Е. В. Личностный аспект подготовки студентов-медиков на основе осмысления представлений о психологических трудностях профессии. Вестник университета. 2020;12: 184-190. EDN: AQVDSG

- Шкарин В. В. Волгоградский опыт гуманитарного образования в медицинском вузе. Биоэтика. 2020;1(25):22-27. EDN: IGFKGJ

- Шкарин В. В., Седова Н. Н., Ярыгина Е. Н. Врачебные ошибки в практике врача-стоматолога-хирурга (обзорная статья). Вестник Волгоградского государственного медицинского университета. 2022;19(3):9-13. EDN: GWPTGG

- Шкарин В. В., Заклякова В. Д., Родионова О. Н. Результаты опроса врачей-пульмонологов: готовы ли они к внедрению клинических рекомендаций? Волгоградский научно-медицинский журнал. 2022;19(2): 43-47. EDN: FDGAIN

- Шкарин В. В., Ивашева В. В., Емельянова О. С. Вопросы обеспечения безопасности пациентов - взгляд клинических ординаторов. Волгоградский научно-медицинский журнал. 2023;20(3): 21 -25. EDN: HGERLV

- Шкарин В. В., Трофимов Д. В., Зуб А. В. Продвижение бренда медицинского вуза в сети интернет с использованием аудиовизуальных технологий. Волгоградский научно-медицинский журнал. 2022; 19(2):28-32. EDN: VPUJOR

- Шкарин В. В., Бочкова И. А. Симуляционное обучение как эффективный инструмент предотвращения кризисных ситуаций в системе здравоохранения. Вестник Росздравнадзора. 2021;5:57-64. EDN: EGFEFG

- Shkarin V. V., Donika A. D., Reymer M. V. National pecularities of teaching bioethics in the medical university. Bioethics (Биоэтика). 2019;2(24):25-30. EDN: KQTMRH

- Фетисова Я. И., Медведев Н. В. Определение роли волонтёрской деятельности в выборе будущей специальности студентами-медиками. Коллекция гуманитарных исследований. 2023;3(36): 20-24. EDN: IAWUJK