Вычислительно эффективное решение по нахождению плотности тока на освещенной и теневой сторонах бесконечно тонкого круглого диска

Автор: Кетух Д.К.

Журнал: Физика волновых процессов и радиотехнические системы @journal-pwp

Статья в выпуске: 1 т.28, 2025 года.

Бесплатный доступ

Обоснование. Статья посвящена разработке вычислительно эффективного численного решения задачи дифракции на бесконечно тонком идеально проводящем круглом диске. Основное внимание уделяется вопросу нахождения распределения поверхностной плотности тока с каждой стороны диска в отдельности, который остался нераскрытым в других известных исследованиях. Цель настоящей статьи состоит в устранении указанного недостатка путем формирования вычислительно эффективного алгоритмического решения, основанного на методе моментов и позволяющего численно задавать гладкую аппроксимацию поверхностной плотности тока на освещенной и теневой сторонах бесконечно тонкого идеально проводящего круглого диска.

Бесконечно тонкий диск, дифракция электромагнитной волны, поверхностная плотность тока, освещенная и теневая стороны, метод моментов, модифицированные многочлены цернике, модифицированные функции бесселя

Короткий адрес: https://sciup.org/140310796

IDR: 140310796 | УДК: 519.642:537.86 | DOI: 10.18469/1810-3189.2025.28.1.76-87

Текст научной статьи Вычислительно эффективное решение по нахождению плотности тока на освещенной и теневой сторонах бесконечно тонкого круглого диска

Одной из канонических задач теории дифракции в векторном (электромагнитном) случае является задача дифракции на бесконечно тонком идеально проводящем круглом диске [1]. Ее исследованию в отношении внешней и внутренней задач электродинамики для стороннего плоского монохроматического поля произвольной поляризации и произвольного направления падения посвящено большое число работ [2–10] и др. Их основу составляют следующие решения: 1) аналитические, формируемые при применении метода разделения переменных и представления волновых уравнений в вырожденной эллиптической системе координат с получением решения в виде ряда по сфероидальным функциям [2; 3]; 2) асимптотические, реализуемые в приближениях физической оптики [4], физической теории дифракции [5], геометрической теории дифракции и ее модификаций [6; 7]; 3) численные, основанные на применении метода моментов [8] или его модификаций [9; 10].

Указанные решения в исследовании дифракционной задачи на бесконечно тонком идеально проводящем круглом диске при применении метода конформных отображений [11; 12] потенциально позволяют обобщить получаемый результат на более сложные геометрические структуры [13–15]. Вместе с тем перечисленные методы в существующих реализациях не позволяют вычислительно эффективно выделить поверхностную плотность тока на освещенной и теневой сторонах круглого диска.

Цель настоящей статьи состоит в устранении указанного недостатка путем формирования вычислительно эффективного алгоритмического решения, основанного на методе моментов и позволяющего численно определять гладкую аппроксимацию поверхностной плотности тока на освещенной и теневой сторонах бесконечно тонкого идеально проводящего круглого диска.

1. Постановка и решение задачи дифракции

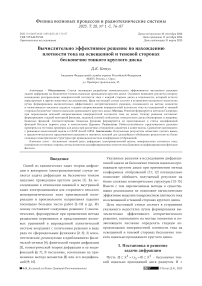

Пусть Q с К 2 = ( x з = 0) с К 3 - бесконечно тонкий идеально проводящий диск радиусом R с

центром в начале координат и границей 5Q = = Q \ Q , а E 0 , H 0 - падающее стороннее плоское монохроматическое поле (рис. 1).

Задачу дифракции E 0 , H 0 на Q сведем к определению рассеянного электромагнитного поля (ЭМП) [16]:

E, H е С2 (К3 \ Q) х х Qc[ ®+ \5Q5 Ю С[ К3 \ 5Q5 |, 5>0 х ^8>0 х^

удовлетворяющего условиям [1; 13]:

Vx H = -ipE, Vx E = ipH, x е К3 \ Q;(2)

etL =- e 0|q ; E 0 Iе с ” ( Q ); EH е L 2oc ( К 3 );

E , H = o ( r ~1 ), r : = |x| ^» , Im P> 0;

H x e r - E = o ( r 1); E x e r + H = o ( r 1);

E, H = O(r 1), r ^® при Im P = 0, где x = { x 1, x 2, x 3}; er = x I |x|;

P 2 = й 2 ц ( £ + i его - 1);

го > 0 - угловая частота; s > 0 и ц > 0 - абсолютные диэлектрическая и магнитная проницаемости среды; индекс т обозначает тангенциальную составляющую поля на Q ,

5Q g = { x : |x - y| <5 , y е 3Q } .

Доказательство существования и единственности решения задачи (1)-(2) при Im Р> 0 известно из [16, с. 45]. Используя векторные потенциалы и граничное условие для ET из (2), представим (1)-(2) в виде gj = -f, (3)

где

G J = V^ ( V- J ) + P 2 ^ J ; f = i ro ( s + i его - 1) E 0 ;

tIq

^ J ( x ) = j G ( x , y ) J ( y ) d y ; x = { x 1 , x 2 , x 3 } e Q ;

Q

1 e j P|x -y|

J ( y ) - n = 0; G ( x , y ) =

4 P x - y|

-

- функция Грина; J ( y ) = J e ( y ) + J h ( y ) - поверхностная плотность тока на Q , представленная суммой безвихревых J e ( y ) и вихревых J h ( y ) токов [17]; n = (0,0,1) - орт нормали к Q .

Решение задачи (3) выполним в проекционной постановке метода Галеркина [18] при разложении:

Рис. 1. Геометрическое представление задачи дифракции плоской волны на бесконечно тонком идеально проводящем круглом диске

Fig. 1. Geometric representation of the problem of diffraction of a plane wave on an infinitely thin perfectly conducting circular disk

M

J ( x ) = ^ C j V j ( x ), (4)

j = 1

искомой функции J по базису V j ( x ).

С учетом первой формулы Грина [1] и свойств дифференциальных операторов [19] при удовлетворении Vj граничным условиям уj ’v| = 0, (v - нормаль к 5Q) выражение (3) при требовании ортогональности j Я (x)у j (x)d x = 0

Q невязки

M

Я ( x ) = G ^ C j у j ( x ) - f ( x )

к у j ( x ) примет вид

M Гг

^ C j - j V у j ( x ) - j G ( x , y ) V у j ( y ) d y d:

: x -

_ Q Q

j = 1

- P 2 j у i ( x ) - j G ( x , y ) у j ( y ) d y d x Q Q

= j f ( x ) - у j ( x ) d x .

Q

Эффективность решения (5) существенным образом зависит от выбора у j для Q . При этом исследование задачи предлагается формировать из функций у j , способных в последующем численном решении (5) и аппроксимации (4) обеспечить возможность представить J ( x ) в виде суммы безвихревых J e ( x ) и вихревых J h ( x ) токов.

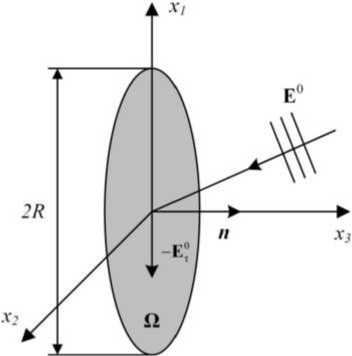

Рис. 2. Примеры графиков J '“ ( р ) и расположение первых 12 элементов множества нулей X = { X “ ( к )}

Fig. 2. Examples of graphs of J '“ ( р ) and location of the first 12 elements of the set of zeros X = { X “ ( к )}

-

2. Решение дифракционной задачи с учетом разделения поверхностной плотности тока на вихревую и безвихревую составляющие

Особенность предложенного решения состоит в формировании гладкой аппроксимации J ( x ):

^* ^* ^*

J(x) = Je (x) + Jh (x), заданной конечными суммами: ",

NN

J ( x ) = ^ cj- ^ j ( x ) + 2 c h ' V h ( x ),

Тогда с учетом граничных условий на dQ решение задачи (5) на Q определим:

"

NN

J ( x ) = 2 c e ■ V1 Ф N ( x ) + 2 c h ■ ^Ф D ( x ).

j = 1 j = 1

В качестве ф N и ф D предлагается применять двумерные модифицированные функции Бесселя первого рода действительного переменного J j ( x ) и многочлены Цернике Z j ( x ), удовлетворяющие условиям (6) и (7) соответственно.

Удовлетворяющие граничному условию Неймана (6) функции Jj (x) зададим в виде где N, N - количество базисных функций каждого типа.

Согласно [20], для x eQ имеет место двумерный аналог декомпозиции Гельмгольца, который для поля H имеет вид

H = V1■ф D + V^-фN, где

^" ^"

J j ( x ) = J j ( р , ф ) =

J а ( X “- + 1 )/ 2 p )cos( к ф ), j mod2 = 1,

J а ( X a <2 p )sin( к ф ), j mod2 = 0,

где

р = р ( x ) = xx + + x 2 ; p< 1;

V ± =

д д

ф = ф ( x ) = arg( x 1 + ix 2 );

V I =

д x 1 d x 2 I

д д

—

d x 2 ’ d X i J ’

J а ( р ) - функции Бесселя перового рода порядка а > 1; X = { X а ( к )} - упорядоченное по возрастанию X i < X i + 1 (рис. 2) множество всех нулей

ф N , ф D - неизвестные скалярные функции, удовлетворяющие условиям Неймана:

|

dJ а ( р ) |

|

|

d р |

а p=X i |

= 0; X i ^ 0;

V1ф■ N -v = 0, х 5Q и Дирихле:

Ф DI = 0, 5Q соответственно.

k – порядковый номер нуля функции

dJ а ( р )

J 'а ( p ) = ;

d р

i e|_ 1, N / 2 J - порядковый номер элемента множества X .

Модификацию Zj(x) функций Цернике Zj(x) при удовлетворении граничному условию (7) опре делим как

Z j ( x ) = Z m (pY R m (PY m Y > 0;

^ R m ( p )sin ( — m p ) , m < 0,

R m ( p ) =p (i —p 2 ) p n — m Yp2

—

1),

где

P t (a>P)( x ) =

r ( a + 1 + 1) ----------------X t ! Г ( а + в + 1 + 1)

— в 2 j v e ( x ) j G ( x , y ) v j ( y ) d y d x > =

Q Q [

= j f ( x ) v ej ( x ) d x .

Q

Решение системы уравнений (11), (12) позволит определить поверхностную плотность тока J ( x ) с требуемой точностью при обеспечении возможности выделения тока на освещенной J 0CB( x ) и теневой J TeH( x ) сторонах диска.

X

* f t Vr( a + ₽ + 1 + s + 1)Y x — 1 f

s = 0 v ;

Г ( а + s + 1)

- многочлены Якоби порядка t ; n e N ; m e Z /{0}; n > | m |;

n — m

-----e Z ;

j = 0,5( n 2 — 1 — n mod 2 + sgn( m )) + | m |.

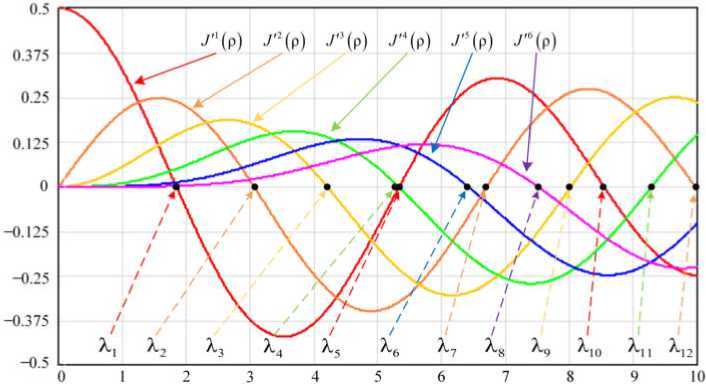

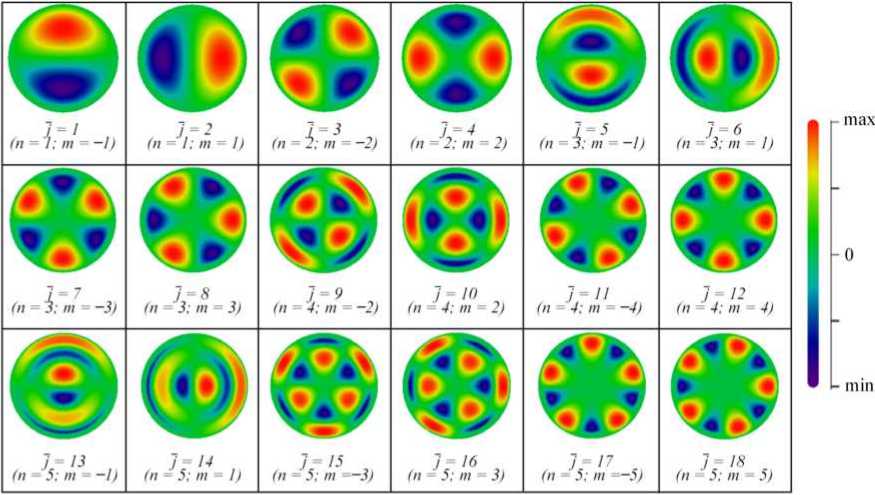

Примеры графического представления предложенной модификации функции Бесселя первого рода действительного переменного J j ( x ) и многочленов Цернике Z j ( x ), удовлетворяющие условиям (6) и (7) соответственно, приведены на рис. 3.

С учетом поставленной задачи дифракции и предложении аппроксимации поверхностной плотности тока в виде (8) зададим (5) виде системы уравнений:

N [f,,

Xcj. -^ Jv-vj (x) J G( x, y )V-vj. (y) dydx — j '=1 IQQ

3. Расчет поверхностной плотности тока на освещенной и теневой сторонах Ω

В [16] доказано, что с каждой стороны бесконечно тонкого идеально проводящего плоского экрана известны тангенциальная составляющая магнитного поля H T и нормальная составляющая

электрического поля E n :

lim E„ ( x ) = + 1— V± J ( x );

X 3 —± 0 n 2 ros x

1 , .

lim H T ( x ) = ±- J ( x ) x n .

x 3 >± 0 2

Согласно принципу физического эквивалента [23], поля H 0 и H на поверхности идеально проводящего тела можно заменить эквивалентным поверхностным током J eq:

J eq = n X ( H 0 + H ),

— e 2 j v j ( x ) j G ( x , y ) v j ( y ) d y d X > +

Q Q

^J

N Yr , r ,

+ X c j ' I J v- v j ( x ) j G ( x , y ) V- v e -( y ) d y d x — j '= 1 Y Q

— e 2 j v j ( x ) j G ( x , y ) v e ' ( y ) d y d x

где n – нормаль к поверхности тела.

С учетом того что поле H 0 известно, а H =

= H ( x ) поддается вычислению для каждой T x 3 >± 0

из сторон Q , подставив (13) в (14) при непрерывности падающего поля H 0, в пределе получим:

J0CB(x) = lim Jeq(x) = x 3 —>+0

= lim Tn x H0(x) + n x H (x)! = x 3 —+0 L T J

Q Q

= j f ( x ) v j ( x ) d x , Q

Xj Y j V- v e ( x ) j G ( x , y ) v- v j ( y ) d y d x — (12)

j '= 1 I Q Q

— e 2 j v e ( x ) j G ( x , y ) v j ( y ) d y d x > +

Q Q

= n x H 0 ( x ) + n x| 1 J ( x ) x n J =

= n x H 0 ( x ) + 1 J ( x ) «

« n X H 0 ( x ) + 1 J ( x ) = J 0CB( x );

J TeH( x ) = lim J eq( x ) = x 3 —— 0

= lim Г—n x H0(x) — n x H (x x 3 ——0 L T

^J

N

+ X ce' ■ I j V- ve (x) j G(x, y)V- ve- (y) dydx — j '=1 Y Q

I 1 X I

= — n X H 0 ( x ) — n xl — —J ( x ) X n I =

- min

а

б

Рис. 3. Пример визуализации многочленов J ( x ) ( а ) и Z j ( x ) ( б Fig. 3. Example of polynomials visualization J-( x ) ( a ) and Z j ( x ) ( b )

= - n x H 0 ( x ) + 1 J ( x ) «

« - n x H 0 ( x ) + 1 J ( x ) = J TeH( x ).

Таким образом, предложенный способ позволяет преодолеть ограничения (5) при асимптотическом выделении тока с каждой из сторон Q . Для сформированных представлений составим численную схему решения задачи (11), (12) при определении J 0CB( x ), j TeH( x ) и выделении алгоритмических особенностей.

-

4. Особенности алгоритмической реализации

Точность решения системы (11), (12) во многом зависит от численного вычисления одиночных и двойных интегралов. С этой целью представим область интегрирования Q многоугольником S е К 2, ( х з = 0), состоящим из

M

S = U Ss s=1

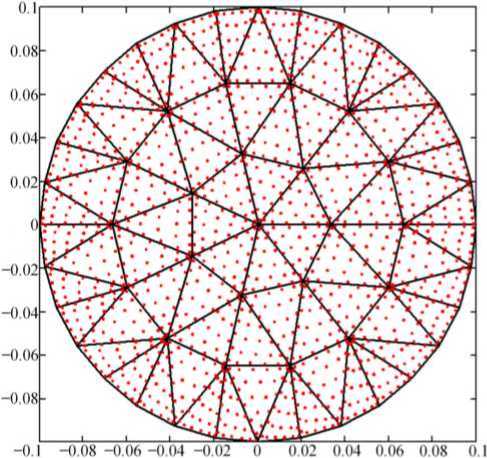

Рис. 4. Вариант представления диска П многоугольником S . Точками обозначены узлы численного интегрирования

Fig. 4. Variant of the disk representation Q by a polygon S . The dots indicate the nodes of numerical integration

треугольных областей таких, что

S m n S m ' = ^ ( m , m' G {1, M }, m * m ^^

Разбиение Q на треугольные элементы произведем триангуляцией Делоне (рис. 4) [6].

Окончательная система линейных алгебраических уравнений (СЛАУ) относительно неизвестных коэффициентов c e , c h примет вид

M

Е s = 1

MN [„,

Е ЕcjИр'^h(x)JG(x,y)V . s '=1L j '=1 I SsS vj (y)dydX — в2 J vh (x) J G(x, y)v j (У)dУdx ’ +

Ss

а

б

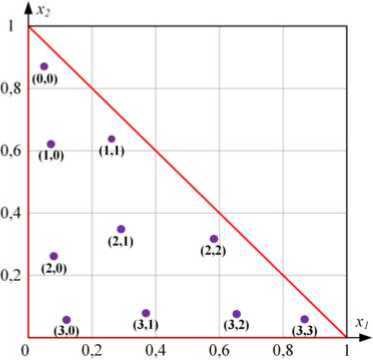

Рис. 5. Корни многочлена Дубинера - Курнвиндера при n = 4. Нумерация корней x ai отображена в виде ( row , col ), где row -номер строки, col – номер столбца: a – на единичном треугольнике; б – на произвольном треугольнике

Fig. 5. Roots of the Dubiner–Koornwinder polynomial at n = 4. The numbering of the roots x a b is shown in the form ( row,col ) , where row is the row number, col is the column number: a – on a unit triangle; b – on an arbitrary triangle

+ ЁА ]jV'Vh(x) J G(x,y)V-j=1 I Ss

■ v e ( y ) d y d x — в 2 J V h ( x ) J G ( x , y ) V e ' ( y )d y d x ’ =

Ss

M

= Е J f ( x ) V h ( x ) d x , s = 1 Ss

M

Е s = 1

MN [..

Е ЕchИ Jv^e(x)JG(x,y)V . s '=1L j '=1 I SsS

■ V j ( y ) d y d x - в 2 J V e ( x ) J G ( x , y ) V h ( y ) d y d x ’ +

Ss

+ Ё ce 'I J V^Ve (x) J G(x>y)V- j =1 I Ss

■ v e ( y ) d y d x - в 2 J V e ( x ) J G ( x , y> у ( y ) d y d x ’ =

Ss

= E J f ( x ) v e ( x ) d x .

s = 1 Ss

Ввиду того что Q с К 2 = ( x 3 = 0) с R 3, V^ V h ( x ) = 0 и

V^ v h -'( x ) = 0.

В качестве узлов численного интегрирования внутри каждого Ss используются корни многочленов Дубинера – Курнвиндера [21]:

а

б

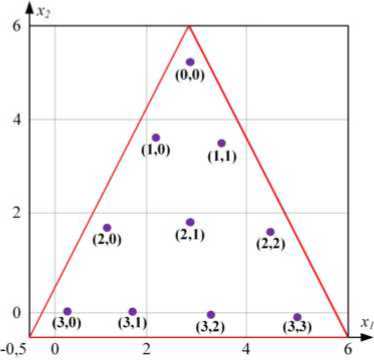

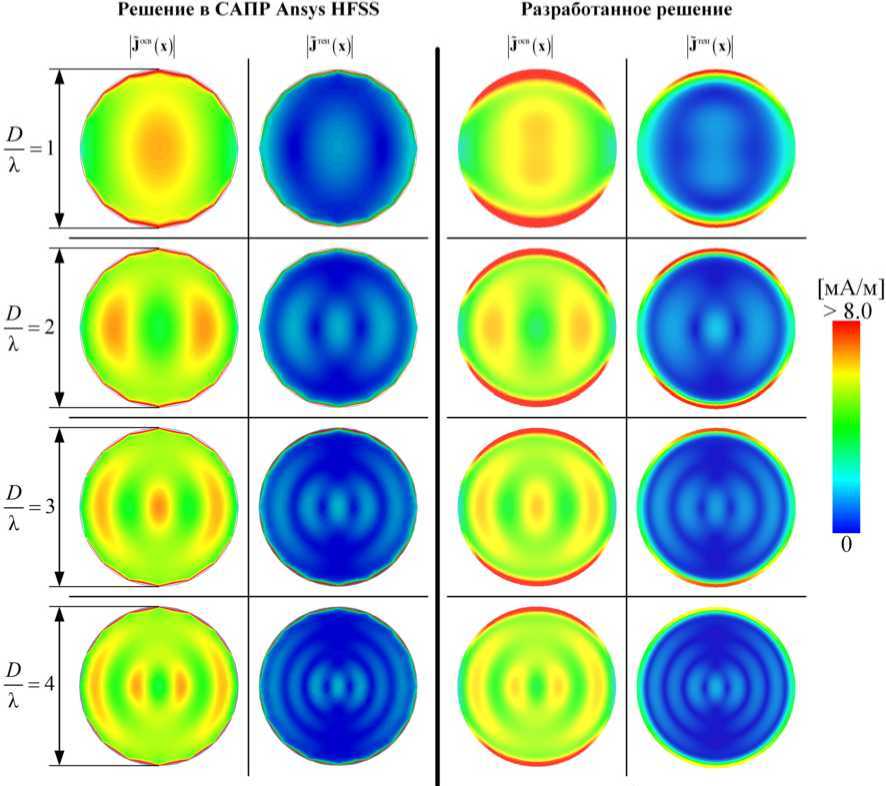

Рис. 6. Сравнение J OCB( x )| и J тен( х ) в САПР Ansys HFSS ( а ) и разработанного решениея ( б) при различных соотношениях D / X

Fig. 6. Comparison of J OCB( x )l and J TeH( x )l in Ansys HFSS CAD ( a ) and the developed solution ( b ) at different D/ X

Qn , k ( x 1 ’ x 2 ) = P T^ X 1 )(1 - x 1 ) kPk0,0) ,x 2 I ’ (19)

11 x 1J где n – максимальная степень многочлена Якоби

P n O^Hx ); 0 < k < n.

Координаты узлов интегрирования определим по правилу (рис. 5):

xa,b = {(x 1 ’x2(1 - x 1)) : x1 = (X1’ )b’ x 2 = (Xa ’ b)(n - b - a); 1 e E0’n - 0

b e[ 0, a J ; a , b , n e N 0 } ;

X a ’ b J x : j ( 2( a - Ь J1’ 0 ) ( x ) = 0;

1 I s Jn-(a - b) s s e (0, n - (a - b));

x о < x 1 < ... < x n - ( a - b ) ; x s e К j ;

X 2 a ’ b = { x p : J n - b )( x p ) = 0; P e (0, n - b );

x 0 < x 1 < ... < xn - b ;

xp e К } .

В ходе вычисления (11) и (12) возникает ситуация, когда s = s' и x = y при |x - y| ^ 0 и G ( x , y ) ^» . Для исключения сингулярности в G ( x , y ) при s = s' интегрирование производится в полярной системе координат [22]. Обозначим S s = S s,= T s , тогда в интегралах вида

G 1 j 1 ’ j 2

V-V; ( X )

j 1 TsTs

е Мx-y|

V-V; ( y ) d y d x ;

X - y j 2

G 2 i = f V/ (x) ( e V,- ( y ) d y dx j 1 ’ j 2 > 1 X - y j 2

TsTs

(где j 1 , > 2 - порядковые номера базисных функций) преобразуем по d y в локальную относительно T s полярную систему координат у ( ф , р ) с центром в х . В таком представлении (20) преобразуется:

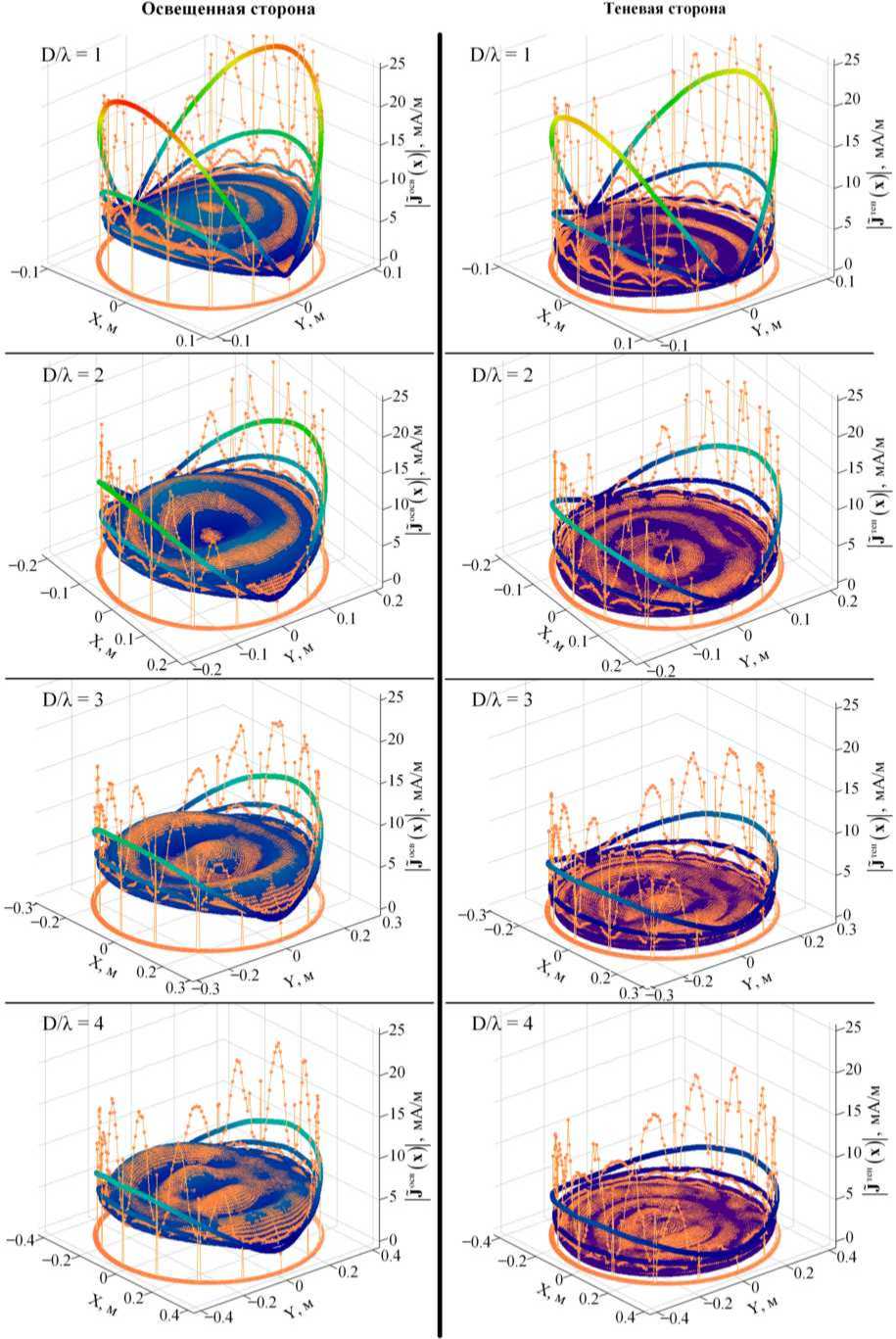

Рис. 7. Совмещение графиков J OCB( x ) и J TeH( x )| для различных соотношений D/ X . Оранжевый - САПР Ansoft HFSS, цветной -разработанное решение

Fig. 7. Matching plots j OCB( x ) and j TeH( x ) for different DI X . Orange - Ansoft HFSS CAD, colored - developed solution

а

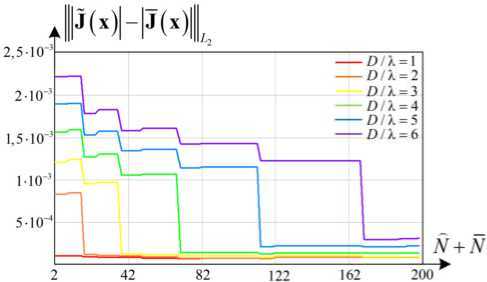

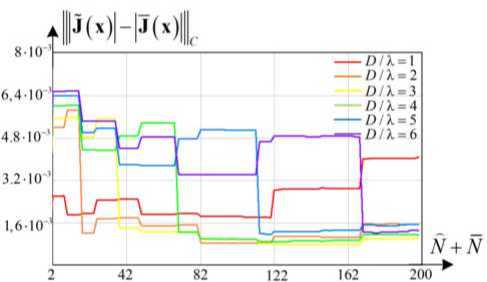

Рис. 8. Зависимость

Fig. 8. Dependence of

j ( x )| - J ( x )|||L ( а ) и |||J ( x )| — I J ( x )|||c ( б) от числа базисных функций

|J(x)| - J(x)|||L ( a ) and ||J(x)| - |j(x)|||c ( b ) on the number of basis functions

б

G 1 j 1 , j 2

2 ф q 1 r q W

Г'"< Ts q=0 ф q 0 ■ Vj (У(ф, P)) dPdФdx; G2 2ф q 1 rq(ф) = fvj (x)' Xf f ei₽PVj (y(ф, P)) dPdфdx, Ts 1 q=0 ф q 0 2 где q - номер вершины Ts; ф m = arctg q x2 - x2 --------------------; xq - x 1 y(P, ф) = (p cos ф + x 1, P sin ф + x2); R' rq(ф) = q ; q cos(ф-фq) x ‘q ф=arctg —q x1 x 2 . ; - x1 X 'q = C bqdq - aqcq -aqdq - bqcq (aq )2 + (bq )2 (aq )2 + (bq )2 J - координаты пересечения дxqxq 1x со стороной (X qX q 1); q1 q q1 q aq x 2 x 2; bq x1 x 1; cq = x11 x2q- x21 xq ; dq = bqx1-aqx2 ; q1 = (q + 1)mod 3; Rq = lx' l - x|; xq = (xq, xq) - координаты вершин Ts. Таким образом, указанные приемы позволяют минимизировать влияние ошибки численных методов расчета на получение итогового результата. Следует отметить, что точность получаемого решения значительно зависит от приближения границы многоугольника S к 5Q. С этой целью количество областей интегрирования необходимо увеличивать у границы S. 5. Результаты верификации сформированных решений Для наглядной демонстрации предпочтительности сформированного решения выполним серию вычислительных экспериментов, которые предполагают получение плотности тока на освещенной и теневой сторонах диска для различных порядков аппроксимации полиномов и размеров диска, заданного соотношением D / X, X - длина волны. Эталонная модель, используемая для верификации полученных результатов, разработана в САПР ANSYS HFSS. Она имеет форму идеально проводящего цилиндра высотой 0,0001 м и радиусом D. В качестве источника ЭМП задана плоская монохроматическая волна с частотой 1,5 ГГц и фронтом, параллельным диску. Установки программы: режим моделирования: HFSS IE Solver; Maximum Number of Passes: 20; Maximum Residual Error: 0,0002. Сравнение полученных результатов для различных соотношений D / X = {1,2,3,4} (X = const) приведены на рис. 6, 7. Оценка апостериорной сходимости оценивалась относительно модуля I J(x )| = J х) ■ J1 ( x ) + J2( x) ■ J2( x) + J3( x) ■ J 3(x) по нормам: L2:|||J(x)| -|J(x)|| L = / f (IJ(x )| -|J(x )| )2dx, 2 Q\5Q C: ||J(x >1 -lJ(x) C = ^xj lJ(x)l-lJx)l|, где 5Q :={x: |x - y| <5,y eSQ} при 5> 0. В качестве эталона J(x) принято решение, сформированное в САПР Ansoft HFSS. Из представленных на рис. 8 графических зависимостей следует, что не все базисные функции вносят одинаковый вклад в решение тестовой задачи. В этой связи на графиках наблюдаются «скачки» (рис. 8). Отдельные увеличения ошибки (особенно для малых D / X) по норме С при росте числа базисных функций связано с ошибочным нахождением в САПР Ansoft HFSS поверхностной плотности тока J( x) вблизи dQ (рис. 7). Также для улучшения сходимости при малых соотношениях D ё требуется дополнительная регуляризация СЛАУ. В реализованном алгоритме ее решение выполнено прямым методом. В целом применение составленного алгоритмического решения при исследовании задачи дифракции на Q и выделении J0CB(x), jTeH(x) обеспечивает экспоненциальную сходимость по норме L2 и полиномиальной по норме в С. Заключение Полученные результаты позволяют сделать вывод о предпочтительном применении предложенной модификации функций Бесселя и Цернике при решении задачи дифракции на Q. Основное достоинство предлагаемой схемы состоит в разделении суммарной поверхностной плотности тока J(x) на две составляющие: на освещенной J0CB( x) и теневой JTeH(х) сторонах Q. Применение векторных базисных функций у e (x) и у hi (x), основанных на многочленах (9) и (10), удовлетворяющих граничным условиям (6) и (7), позволяет учесть влияние E0 на Je (х) и J h (х). В свою очередь, поле H0 формирует дополнительные поверхностные токи равной амплитуды, но разного направления с каждой из сторон Q, что в совокупности с принципом эквивалентности позволяет разделить J( х) на J 0СВ( х) и J тен(х). Следует уточнить, что применение стандартных норм L2 и C при x ∈Ω для оценки сходимости в рассматриваемой задаче является некорректным, что обуславливается граничными условиями J(x) вблизи ∂Ω при возникающей сингулярности [16]. В этой связи в нормах L2 и C для апостериорной оценки сходимости результатов численного решения выбрана модификация при x eQ \ 5Q. В последующих исследованиях для априорной оценки сходимости предполагается выбирать пространства Соболева [24]. Полученные результаты при применении метода конформных отображений [12] потенциально позволят обобщить полученные результаты на бо- лее сложные геометрические структуры, что и является направлением дальнейших исследований.