Выделение фаций с привлечением материалов ГИС в терригенных отложениях

Автор: Мубаракшин Д.И.

Журнал: Международный журнал гуманитарных и естественных наук @intjournal

Рубрика: Науки о земле

Статья в выпуске: 9-3 (96), 2024 года.

Бесплатный доступ

В данной статье проведен фациальный анализ. В результате работы установлено, что решение ряда новых теоретических и методических положений, связанных с использованием электрометрического метода исследования скважин, дает возможность получить целый комплекс ранее недоступной геологической информации о составе, строении, фациальной природе, палеогеографии и коллекторских свойствах терригенных отложений в аллювиальной, дельтовой и прибрежно-морской обстановках осадконакопления. Это позволяет нам проводить поиск и выявление перспективных участков для бурения и проведения ГТМ с учетом осадконакопления, в условиях высокой выработки на месторождениях, находящихся на завершающих стадиях разработки, с целью извлечения остаточных запасов нефти и достижения максимальных КИН.

Фациальный анализ, месторождение, каротажная кривая, массив данных, фации, залежь

Короткий адрес: https://sciup.org/170207229

IDR: 170207229 | DOI: 10.24412/2500-1000-2024-9-3-282-287

Текст научной статьи Выделение фаций с привлечением материалов ГИС в терригенных отложениях

Изменчивость фаций, и о самих фациях можно судить только по их литологической характеристике. Если литологический состав не изменяется во времени, то это свидетельство образования фации, а в случае, если состав меняется, например, изменение состава одной и той же возрастной группы указывает на переход между фациями. Объем палеонтологических данных, которые обеспечат опреде- ление возраста, позволяет дать характеристику фациям [1].

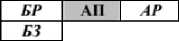

Приведем пример, что анализа визей-ского терригенного отложения Пермского Прикамья [2]. Данные фации относятся к континентальных и в меньшой степени к переходным к морским и фациям морских типов. На рисунках ниже представлены их соотношение по разрезу и площадям.

Рис. 1. Взаимопереходы фаций по разрезу

| АП | AP | Любая |

\ ПВ | ПП | МГ ]

| БР | ПО | ЯД ]

|

БТ |

E3 |

БТ |

|

БР |

||

|

AP |

ПР |

ПП |

|

ПВ |

||

|

MT |

||

|

ПВ |

ПЛ |

ПП |

|

no |

MT |

|

|

MT |

MK |

MT |

Фации: АР – русловые, АП – пойменные, БР – дельтовой равнины, БЗ – заиливающихся болот, БТ – торфяных болот, ПР – подводных речных выносов, ПП – прибрежных аккумулятивных образований, ПВ – зоны морской волновой ряби, ПЛ – лагун и заливов, ПО – приморских озер, МТ – морских терригенных осадков, МК – морских карбонатных осадков

Рис. 2. Взаимопереходы фаций на площади

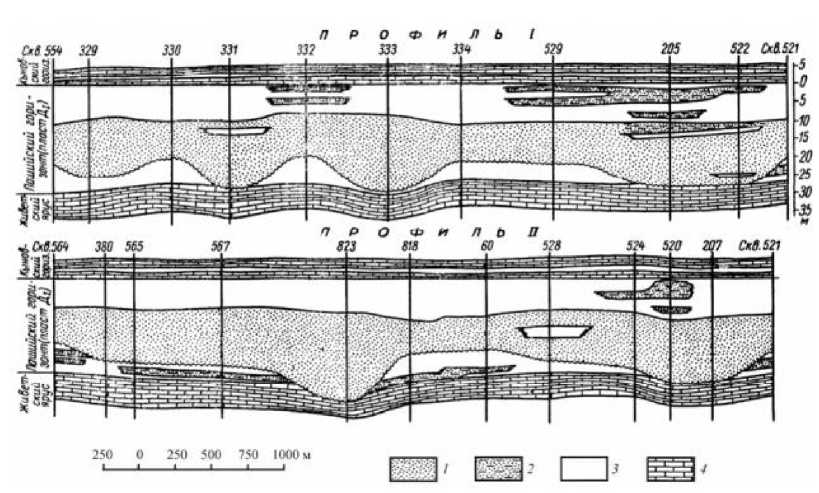

Наиболее изменчив литологический состав нижней части горизонта. В отдельных случаях весь разрез представлен песчаником, непосредственно перекрывающим «черный известняк» (скв. 710), мощность которого в таких разрезах (например, в скв. 700) иногда значительно уменьшается. В других разрезах такой же мощный песчаник отделен от нижележащего известняка тонким слоем аргиллита (скв. 700 и 741). В скв. 339 и многих других песчаник распадается на два пласта, разделенных прослоем аргиллита. Эти данные убедительно свидетельствуют о том, что в па-шийском горизонте наблюдается значительная литофациальная изменчивость. При обобщении материалов по литологическому составу этого горизонта было установлено, что участки увеличенной мощности песчаников налегают несоглас- но на размытую поверхность «черного известняка» и залегающих над ним аргиллитов, и алевролитов (рис. 3), а в плане образуют узкие зоны, похожие на речные русла, вытянутые в основном с северозапада на юго-восток, но местами соединяющиеся участками поперечного направления.

Выяснилось также, что во многих случаях литологический состав разрезов, расположенных по обе стороны от сложенной песчаниками зоны, весьма сходен. Такое сходство скорее всего обусловлено тем, что аргиллиты и алевролиты, залегающие над «черным» известняком, первоначально были распространены повсеместно, а перед отложением песчаников были местами размыты. Иногда размывом была уничтожена и верхняя часть «черного» известняка.

1 - песчаники; 2 - песчаники глинистые; 3 - алевролиты и аргиллиты; 4 - известняки

Рис. 3. Палеогеологические профили нижнефранских отложений Шкаповской площади [5]

Интерпретация, проводимая с учетом результатов литологического и изучение извлечённых пород при бурении, доставляет обширный и вполне надежный материал для литолого-фациальной характеристики вскрытых скважинами отложений. В ситуациях, когда на некоторых скважинах обнаружены очень сходные разрезы какого-либо горизонта, каротажна характеристика которых весьма близка или даже идентична, можно утверждать, что на площади расположения исследованных скважин этот горизонт представлен в одной фации. Небольшие отличия по ГИС могут дать основание констатировать начало литофациальных изменений и определить их сущность. Все вышеперечисленное возможно только при точной синхронизации отложений.

В.С. Муромцевым [6] методика детальной фациальной интерпретации отложений, основанная на данных каротажа, в особенности потенциалов Spontaneous Potential (ПС), зарекомендовала себя как эффективный инструмент в нефтяной геологии. Данный метод учитывает различия в гранулометрическом составе пород, обусловленные условиями их образования (континентальными или морскими). Характерным признаком континентальных отложений является уменьшение размера зерен по разрезу, в то время как в морских отложениях наблюдается обратная закономерность. Литологические свойства пород отражаются на диаграммах ПС, которые фиксируют изменения палеодинами-ческих условий среды осадконакопления. Полученная информация позволяет определить фациальную природу осадков и провести палеогеографическую реконструкцию с целью прогнозирования песчаных коллекторов и зон их выклинивания.

Исследование естественных обнажений и керна скважин позволило автору разработать седиментологические, а затем и электрометрические модели фаций. Эти модели, представленные в виде аномалий на диаграммах ПС, играют аналогичную роль первичным признакам при определении генезиса горных пород по данным естественных обнажений и керна скважин.

Наиболее характерные для данной фации первичные признаки или их сочетания, нашедшие свое отражение в осадке, породе или в форме кривой ПС, были выделены как диагностические признаки. Исследования проводились в различных нефтегазоносных бассейнах страны в отложениях, сложенных терригенными осадками различного возраста: бобриков-ский горизонт Среднего и Нижнего Поволжья, нижний мел Западной Сибири, юрские отложения Мангышлака, формировавшиеся в континентальной, дельтовой и прибрежно-морской обстановках и изученные наиболее детально.

По седиментологическим моделям отложения разных фаций выделялись в керне скважин, а по каротажу определялись соответствующие им электрометрические характеристики. Наиболее типичные из них принимались в качестве электрометрических моделей фаций. Использование данных электрометрических разрезов скважин, полученных без забора образцов горной породы, позволяет определить происхождение отложений и восстановить палеогидродинамические условия. Это, в свою очередь, дает возможность на основе данных каротажа установить и проследить пространственное распределение фаций, сформированных в различных средах осадконакопления

Диагностические признаки с точки зрения их значимости для определения фаций подразделяются на определяющие, характеризующие и дополняющие.

Характеризующие диагностические признаки. К этой группе отнесены признаки, характеризующие морфологию и пространственное размещение песчаных тел и глинистых экранов. Выявление морфологических особенностей песчаных и глинистых образований с помощью электрометрических моделей позволяет, с одной стороны, уточнять их генезис, а с другой -прогнозировать развитие коллекторов и экранов на неразбуренных участках.

Дополняющие диагностические признаки. Большинство таких признаков не фиксируется на электрометрических моделях фаций. Они могут быть выявлены только при изучении образцов из естественных обнажений и керна скважин. Это - состав пород, органические остатки, процентное содержание песчаных пород, характер слоистости, направление падения косых слойков и другие особенности пород. Знание этих признаков имеет важнейшее значение при установлении фаций и реконструкции палеогеографических обстановок. Для примера на рисунок 5 приведены типовые электрометрические модели песчаных тел-коллекторов континентальных фаций, к которым бывают приурочены залежи нефти и газа. Методика определения фаций по их электрометрическим моделям сводится к следующим операциям.

На электрометрических разрезах скважин устанавливаются положительные и отрицательные аномалии, выявляется их сходство с описанными моделями фаций.

При обнаружении схожих элементов в аномалии и соответствующей ей электромагнитной модели (включая кровельные, боковые и подошвенные линии, а также ширину аномалии) проводятся детальный анализ.

Определяется максимальное значение параметра проводимости (ПС), его положение в пределах аномалии, направление его уменьшения и сравниваются с аналогичными характеристиками сходной электромагнитной модели.

Далее исследуется направленность осадочного процесса, изучаются формации, покрывающие аномалию, отмечаются схожие по очертаниям кривые электромагнитных моделей фаций. В заключение, анализируются отличительные черты сходных электромагнитных моделей различных фаций.

Рис. 4. Электрометрические модели песчаных тел-коллекторов континентальных фаций (определяющая группа признаков) [5, 6]

|

1 о у 5 Ж |

5 3 |

«3 |

: в к S ■ ■ < ж |

*941R |

. 1 H Si ■4 |

-4 |

s 5 = Л |

1 s a к |

ItMX'W MaaWH utiuimtiMWiul мдиа ща» |

|||

|

ч II |

ж а * _п |

|| 5 - ■ |

“ й 5 Я а |

|||||||||

|

i м 1 |

1 |

PfejMivi ШЯШ1 ■ммма н« |

.11-0.1 |

IqDIMK" шмы 0M»U |

1шв» икни NtOMIU |

1 мам» Г AIM ЛЯ он»» |

Едини а ДК»1М 1BU1U |

|||||

|

2 1 |

РуеЯМЫ! «пмасК НМ "НИ NUIUW-MU НК |

! — ' |

MJ |

>1 |

Im <. m 1 DIKIJ. leiairTii ■■■ IfhFU |

8«н-МПкММ •••НИМ |

Та п |

|||||

|

3 |

Pl«amii намй •;> МИМО pi (гарига ■ ■м] 1 apcMtavi МГМ»1 |

o-a |

Гарнач майи MIKU |

1е*тв M i MU I0NMW МД UI И баяна |

Т» м |

Симы ■ вкати |

||||||

|

II |

* ь 3 * Л |

4 |

J 4 |

й#гн«| пн fl |

— |

4 60.5 |

4 |

1ШНН1 HMM. 1|4*>гм мамка aaa |

Ihcinr w |

Та at |

и..... |

|

|

^ |

Идеи нм мм |

— |

1,5M |

^ |

Ь .. |

Та ■■ |

Там |

Та » |

||||

|

III |

=1 |

15 |

Б |

X» fane-«май* ■MtKTpa ЧИП ■ ooiltiik-awk] |

_ |

4Ub |

F |

1мж-«ЭЯ НМИЛ ела ом инти |

Вон -■лямам IW9M |

Та и |

Иаамм • мигм |

|

Выявляется генезис покрывающих и подстилающих фаций. Устанавливаются генетические ряды фаций, цикличность процесса седиментации. 86 Определяющие диагностические признаки представляют собой, по существу, характеристику электрометрических моделей фаций. Характеризующие и дополняющие диагностические признаки отражают геологическую сущность фаций.

В дополнение к методу собственных потенциалов (ПС) для определения изменения литологического состава пород может быть использован метод естественной гамма-активности (ГК).

Так как оба метода предоставляют схожую информацию, данные ГК могут быть использованы для более точного определения коллекторских свойств пород, уточнения границ и мощности пластов- коллекторов при расчете запасов нефти и газа. Это особенно актуально в случаях наличия в разрезе слоев, не обладающих коллекторскими свойствами (песчаники и алевролиты с преобладанием карбонатного или силикатного цемента), которые характеризуются отрицательными отклонениями на кривой ПС.

Подытожив, можно отметить, что решение ряда новых теоретических и методических положений, связанных с использованием электрометрического метода исследования скважин, дает возможность получить целый комплекс ранее недоступной геологической информации о составе, строении, фациальной природе, палеогеографии и коллекторских свойствах терригенных отложений в аллювиальной, дельтовой и прибрежно-морской обстановках осадконакопления.

Список литературы Выделение фаций с привлечением материалов ГИС в терригенных отложениях

- Литологическая интерпретация геофизических материалов при поисках нефти и газа / В.А. Бабадаглы [и др.]. - М.: Недра, 1988. - 256 с.

- Итенберг С.С., Дахкильгов Т.Д. Геофизические исследования в скважинах: учеб. для вузов. - М.: Недра, 1982. - 351 с.

- Геофизические исследования скважин: справочник мастера по промысловой геофизике / под общ. ред. В.Г. Мартынова, Н.Е. Лазуткиной, М.С. Хохловой. - М.: Инфраинженерия, 2009. - 960 с.

- Косков В.Н. Промысловая геофизика: учеб. пособие. - Пермь: Изд-во Перм. гос. техн. ун-та, 2008. - 279 с. EDN: OTSGWB

- Долицкий В.А. Геологическая интерпретация материалов геофизических исследований скважин. - М.: Недра, 1966. - 387 с.

- Гроссгейм В.А. Задачи литологии при поисках зон выклинивания гранулярных коллекторов // Состояние и задачи советской литологии. - М.: Наука, 1970. - Т. 3. - С. 82-86.