Выделение типов эмоциональной компетентности на основе анализа распределения эмпирических значений в пространстве двух функций

Автор: Вишневетская Е.В., Шакурова З.А.

Журнал: Человек. Спорт. Медицина @hsm-susu

Рубрика: Теория и методика профессионального образования

Статья в выпуске: 9 (64), 2006 года.

Бесплатный доступ

В статье обосновывается теоретико-методологическая линия исследования развития эмоциональной компетентности личности. Обозначен подход к выделению психофизиологических типов. На основе визуального и статистического анализа распределения эмпирических значений в пространстве двух функций: эмоциональной компетентности и стабильности вегетативных реакций - определены девять типов. Выделены факторы, статистически достоверно влияющие на распределение эмпирических значений по определенным типам. Обозначены перспективы применения данной типологии в образовательном процессе.

Короткий адрес: https://sciup.org/147152257

IDR: 147152257

Текст обзорной статьи Выделение типов эмоциональной компетентности на основе анализа распределения эмпирических значений в пространстве двух функций

В статье обосновывается теоретико-методологическая линия исследования развития эмоциональной компетентности личности. Обозначен подход к выделению психофизиологических типов. На основе визуального и статистического анализа распределения эмпирических значений в пространстве двух функций: эмоциональной компетентности и стабильности вегетативных реакций - определены девять типов. Выделены факторы, статистически достоверно влияющие на распределение эмпирических значений по определенным типам. Обозначены перспективы применения данной типологии в образовательном процессе.

Эмоциональность - основная психофизиологическая особенность детского возраста. Поэтому, рассматривая вопрос о поведении ребенка, часто анализируются различные аспекты его эмоциональной компетентности, которую непосредственно связывают с индивидуальными особенностями эмоциональных проявлений. Именно эмоциональность, рассматриваемая в контексте общей эмоциональной компетентности ребенка, ее возрастные изменения придают качественное своеобразие поведению детей на разных этапах их развития. Период дошкольного и младшего школьного детства можно назвать возрастом познавательных эмоций, к которым относят удивление, любопытство, любознательность. Возникая в результате столкновения с новыми сторонами окружающей действительности, эти эмоции в свою очередь оказывают стимулирующее влияние на познавательные психические процессы, вырабатывают индивидуальное отношение к реальному миру вещей и явлений, способствуют развитию креативности детей. Несмотря на исключительно важную роль познавательных эмоций для формирования личности ребенка, сведения о комплексном психологическом исследовании развития эмоциональной компетентности в научной литературе представлены незначительно, а физиологические механизмы изучаются в еще меньшей степени. Отсутствие должного внимания и к совершенствованию психодиагностического инструментария, позволяющего исследовать психофизиологические особенности данной стороны эмоцио нальной активности детей, является существенным препятствием более полного системного описания онтогенетического развития эмоциональной сферы ребенка и анализа поведения человека в целом.

Трудности «стыковки» физиологических и психологических данных в методиках исследования обусловлены, прежде всего, сложностью общепсихологических теорий, противоречивым категориальным аппаратом, особенностью проработки методологических вопросов и специфики существующей общенаучной парадигмы. Все описываемые нами явления объединены общепсихологической категорией «психическое отражение», поскольку она является одной из наиболее фундаментальных в системе отечественной психологии и служит связующим звеном между более частными психологическими и более общими философскими категориями. В этом контексте при определении общеметодологических позиций и обосновании теоретической концепции психофизиологической типологии эмоциональной компетентности были выделены наиболее общие закономерности, свойственные как психическим, так и физиологическим явлениям. При разработке общенаучной концепции исследования, столкнувшись первоначально с трудностями при интерпретации зависимостей между физиологическими и психологическими явлениями, мы остановились на использовании системных понятий, которые позволяют унифицировать разнохарактерные данные. В уточнении частных теоретико-методологических аспектов к описы- ваемым данным применяются классические общенаучные категории. Последние основаны на признании неоднородности, многосуб-стратности, дискретности психического и интегрированы в схеме, состоящей из трех психических сфер: эндо-, экзо- и мезопсихики, где (по методологической концепции В.Д. Балина) каждая из трех сфер состоит из своей совокупности психических явлений. В сущности, констатируется, что психика неоднородна, многосубстратна, разные ее элементы имеют разный филогенетический возраст. Общее теоретическое обоснование строится на основе психофизиологической модели эмоционального развития ребенка и рассматривается также через призму категории «отражение». Исходное понятие - адаптация, она состоит из двух более частных: отражения и регуляции. Отражение осуществляется путем выделения в среде объективных признаков (на уровне экзопсихики) и соотнесения их с генетической памятью (это, в конечном счете, связано с деятельностью эндопсихики). Соотнесение двух потоков информации позволяет мезопсихике совершать поведенческий акт, способствующий адаптации. Основываясь на общенаучных позициях, теоретико-методологическая линия исследования развития эмоциональной компетентности как фактора эмоциональности направлена на определение и описание основных взаимосвязей и соотношений этих двух, физиологической и психологической, совокупностей явлений (исходного психологического и производного психического уровня).

Разработка методик, позволяющих непрерывно отслеживать развитие эмоциональной сферы ребенка на протяжении всего периода детства, в настоящей работе основана на анализе эмоциональных единиц, сохраняющих специфическую характеристику «эмоционального гештальта». Структурная формула такого анализа, как показал Л.М. Веккер, двухкомпонентна. Один из членов такой формулы - это психическое отражение объекта эмоции, а второй - это психическое же отражение состояний ее субъекта-носителя. Теоретический анализ такой двухкомпонентной единицы предполагает обозначение обоих компонентов, описание их параметров на общем для них научном языке, а затем объяснение совокупности параметров путем ее выведения из общих принципов организации этой целостной единицы.

При анализе когнитивного компонента эмоциональной компетентности, отображающем ее объект, выделены перцептивные характеристики, связанные с узнаванием и выражением эмоций. В физиологическом компоненте воплощено психическое отражение состояний субъекта - носителя эмоции. Логически следуя из теоретических положений, психосоматическое единство эмоций является обоснованным фактом (в клинических исследованиях данный факт выражен в хорошо известном не только психически, но и соматически патогенном действии отрицательных эмоций и, соответственно, не только психически, но и соматически «целебном», саноген-ном действии положительных эмоций (в известном диапазоне)). Другим выражением психосоматического единства эмоций является и особая специфичность феноменологической картины эмоций, отражающейся в специфике взаимосвязи психофизиологических компонентов. Эта особая специфичность, резко выделяющая эмоции из других психических процессов, состоит в том, что эмоциональные процессы одновременно являются соматичными, объективно физиологически выраженными, и вместе с тем наиболее субъективно психологичными психическими явлениями, занимающими основное место в структуре субъекта как носителя психики. Такая представленность в феноменологической картине эмоций иерархической структуры их субъекта одновременно содержит его исходный - соматический и его производный - психический уровни и вплотную подводит к следующему вопросу о теоретико-стратегической линии, представленной в методах и методике психофизиологического исследования эмоциональной компетентности.

Методика исследования. Особенности психодиагностического инструментария, позволяющего описать психофизиологические особенности индивидуальных различий в эмоциональной компетентности детей дошкольного и младшего школьного возраста, заключаются в возможности сопоставления психологических и физиологических компонентов. Анализируется взаимосвязь эмоцио-генных стимулов и их физиологические корреляты, которые рассматриваются как определенный индивидуальный фон эмоциональных состояний. Теоретической основой методики являются:

-

1. Базовые положения С.Л. Рубинштейна, А.Н. Леонтьева, П.К. Анохина, П.В. Си-

- монова, В.К. Вилюнаса, Б.И. Додонова, К. Изарда, П. Экмана, Р. Плутчика, заключающиеся в выделении четырех классов факторов, способствующих возникновению эмоций. К ним относятся: а) побуждающие стимулы - экзогенные (события внешнего мира) или эндогенные (мысли, образы); б) физиологические корреляты, в которые входят общие системы (действие центральной и автономной нервных систем), а также более специфические структуры (например, взаимодействие таламуса и гипоталамуса); в) когнитивная оценка: личностная значимость события в значительной степени определяет возникновение эмоций; г) мотивационные свойства: возникновение эмоций исполняет роль побуждения к активности. На основе выделенных базовых положений осуществлялось теоретическое обоснование методики.

-

2. С точки зрения классификаций эмоций и классификационных оснований, представленных отечественными и зарубежными авторами, были выделены пять наиболее общих эмоций, объединяющих анализируемые теоретические положения. К ним отнесены: радость, грусть, гнев, страх и удивление. Были исключены мотивационные явления, чувства и эмоциональный тон ощущений.

-

3. При разработке схемы исследования обоснованы значимые положения: а) эмоциональная сфера имеет свои особенности на каждом возрастном этапе; б) восприятие экспрессии зависит не только от возраста детей и накопленного ими опыта, но и от модальности эмоций.

-

4. В основе методики лежит комплексный подход к изучению особенностей эмоциональной сферы. Под комплексностью изучения мы понимаем рассмотрение проявления, выражения и узнавания эмоций на различных уровнях, что позволяет сделать не только количественные выводы, но и качественное описание эмоциональной сферы ребенка на протяжении всего периода дошкольного детства.

В методике выделены шесть этапов. Для удобства пользователя все этапы диагностики обобщены в четыре условных блока, каждый из которых включает в себя компоненты: а) узнавания; б) выражения.

Разработанный психодиагностический инструментарий позволяет диагностировать:

-

• бессознательное отражение эмоцио-генного стимула (реагирование);

-

• сознательное отражение эмоциогенно-го стимула (узнавание);

-

• сознательное управление мимикой и пантомимикой при невербальной передаче эмоционального состояния;

-

• сознательное выражение эмоций вербальными средствами;

-

• осознание мимических проявлений при графическом изображении эмоций;

-

• эмоциональное отношение к социальной ситуации;

-

• динамику вегетативных паттернов (состоящих из определения коэффициента вариативности вегетативного индекса);

-

• особенности психоэмоционального состояния и специфику межполушарного градиента.

По психологическим характеристикам отдельно анализируются следующие показатели: узнавания эмоций, выражения эмоций, также высчитывается общий показатель эмоциональной компетентности.

До эмоциогенного воздействия и между каждым этапом диагностики с помощью экспресс методик снимались морфофункциональные, физиологические показатели: ЧСС, AD, температуры поверхности тела, ЭКС (электро-кожное сопротивление).

У всех показателей вычислялся коэффициент вариации (CV) как дополнительный показатель индивидуальности, а также определялся вегетативный индекс Кирдо (соотношение давления и пульса) для всех этапов исследования и CV по нему.

Наше исследование проходило на базе четырех МДОУ городов Челябинска, Екатеринбурга и Троицка. В период с 2002 по 2005 гг. общий объем выборки составил 457 человек (213 мальчиков, 244 девочек).

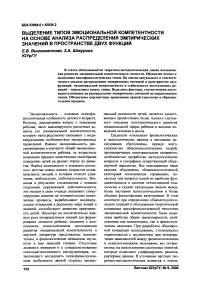

В данной работе основной целью является описание процедуры создания (выделения) психофизиологической типологии, полученной на основе интеграции эмпирических данных. При этом сопоставляются общий показатель эмоциональной компетентности (ЭмК) и коэффициент вариации вегетативного индекса Кирдо (CV по ВИ). Поскольку эмпирические данные имеют большой индивидуальный разброс результатов (CV по ВИ), была проведена процедура процентильной нормализации показателей. Показатели эмоциональной компетентности были переведены в стандартную девятибалльную шкалу. Для объединения психологических и физиологических показателей (характеристик) мы воспользовались приемом графического выражения. По выделенным интегральным показателям (эмпирические данные) составлены вариационные ряды и проведено ранжирование. Для каждого ряда выделены три зоны (на основе закона нормального распределения): низких, средних и высоких значений, что позволило разделить плоскость при двух переменных на девять секторов, которые соответствуют девяти типам эмоциональной компетентности (см. рисунок).

Полученные сектора были условно обозначены нами как: Сектор I - «Стабильные, низко-эмоциональные»; Сектор II - «Среднестабильные, низко-эмоциональные» Сектор III - «Нестабильные, низко-эмоциональные»; Сектор IV - «Нестабильные, средне-эмоциональные»; Сектор V - «Нестабильные, высоко-эмоциональные»; Сектор VI - «Среднестабильные, высоко-эмоциональные»; Сектор VII - «Стабильные, высоко-эмоциональные»; VIII - «Стабильные, средне-эмоциональные»; IX - «Средне-стабильные, средне-эмоциональные».

Среди нашей выборки семь типов из девяти встречаются достаточно равномерно и два крайних типа (I и V) встречаются значительно реже.

Визуальный анализ выделенных типов позволил сделать вывод о следующей общей тенденции: большинство данных располагается в III, IX и VII секторах, при этом наблюдается равномерное распределение внутри всей зоны секторов, а в 1 и V секторах данных значительно меньше.

Данные консолидируются вдоль линий тренда, проходящей через III, IX и VII компетентности, находятся в обратной взаимосвязи сектора. Проведенный нами корреляционный анализ статистически достоверно подтвердил наличие обратной взаимосвязи анализируемых характеристик. Анализ методов статистического исследования взаимосвязи между переменными узнавания, выражения эмоций и стабильностью по ВНС показал, что все изучаемые переменные связаны корреляционными отношениями. Степень значимости связи на уровне р=0,001. При этом психофизиологические характеристики (эмоциональная компетентность и стабильность по ВНС) имеют обратную зависимость (г = -0,58).

Для объяснения особенностей влияния факторов возраста и пола детей на специфику распределения по выделенным девяти секторам проведен дисперсионный анализ

►Нест^би льн ^низко^оц.

» В ^

Н естаб*лц|^ ♦ 4>.эмоц.

Н естабильн.

-высокоэмоц.

В в

м

о

MW1V

GeKTOp'V

-а

о о">р"'

О-щ---:

о

^^.стаби^ 1 ^ ^ и *

■ -НИЗКОЭМОЦ.' h ев ------— по а

о° ° о —...............-

? 4 IM__—А__I

Gp. стабил. , ,*Ьр.;эмоц.

fegwir*

В

В

И

в

■......

Ср. стабил -высокоэ мои.

в

* а а

Сектор I

^6°°......... г

СекдопЖР :

■Секто|й^1|

И"

. С таб и л ь н ы е. -низкоэмоц.

Стабильные

-ср. эмоц.

-высокоамдй.

о

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Эмоциональная компетентность о 4 года и 5 лет

♦ 6 лет

▲ 7 лет

Психофизиологические типы эмоциональной компетентности

(MANOVA), в который в качестве зависимых переменных включены интегративные показатели эмоциональной компетентности и стабильности вегетативных реакций. Результаты многомерных тестов показывают статистически значимое влияние: 1) фактора возраста (р<0,001) и 2) взаимодействие факторов возраста и пола (р<0,05) на распределение по девяти секторам (см. таблицу).

Данная типология позволяет дать характеристику и раскрыть особенности эмоционального поведения в зависимости от психофизиологического фона, а также прогнозировать специфику эмоциональных проявлений и эмоционально окрашенных поведенческих реакций.

Анализ встречаемости типов среди мальчиков и девочек по данной выборке рассматривается на уровне тенденции и показывает, что среди мальчиков наиболее часто встречаются нестабильные, низко-эмоциональные (17%), а среди девочек - стабильные, среднеэмоциональные (19%). На поведенческом уровне это проявляется в том, что девочки на всех этапах эмоциогенной нагрузки сохраняют стабильный физиологический фон. Можно предположить, что достаточно высокая эмоциональная открытость девочек способствует сохранению большей стабильности на физиологическом уровне. В то время как у мальчиков низкие показатели эмоциональной компетентности (скрытность или сдержанность в проявлении эмоций) компенсируются большей нестабильностью физиологических показателей. Данные различия можно объяснить культуральным фактором, то есть различиями в стереотипах воспитания мальчиков и девочек.

Распределение общей выборки по возрастам (на основе метода поперечных срезов) и по данным типам показало, что можно выделить преобладающие типы в каждой возрастной группе. Однако полученные данные о наиболее выраженных типах в возрастных группах детей от 4 до 7 лет нуждаются в дальнейшем обосновании на основе лонгитюдного исследования.

Общие выводы: в выделении психофизиологических типов основой являются общенаучные позиции, в которых теоретикометодологическая линия исследования развития эмоциональной компетентности как фактора эмоциональности направлена на определение и описание основных взаимосвязей и соотношений двух: физиологической и психологической совокупностей явлений (исходного психологического и производного психического уровня).

В результате обозначенного подхода к изучению эмоций, на основе визуального и статистического анализа распределения эмпирических значений в пространстве двух функций: эмоциональной компетентности и стабильности вегетативных реакций при эмо-циогенных нагрузках, выделяется девять психофизиологических типов.

На особенности распределения эмпирических значений детей в возрасте от 4 до 7 лет по девяти секторам оказывают статистически значимое влияние фактор возраста, а также совместное взаимодействие факторов возраста и пола.

Выделение психофизиологических типов эмоциональной компетентности позволяет более направленно изучать и оценивать индивидуальные различия в эмоциональной сфере ребенка.

По результатам обследования эмоциональной сферы ребенка при соотнесении с выделенными психофизиологическими типами можно строить предварительный прогноз эмоционального поведения и индивидуально ориентированные программы развития.

Предложенный подход может применяться для работы с любыми возрастными группами и позволяет изучать более дифференцированно и направленно психофизиологические особенности эмоциональной компетентности как на уровне выделения общих возрас-

Результаты дисперсионного анализа (MANOVA) влияния факторов возраста и пола на распределение по девяти секторам

Список литературы Выделение типов эмоциональной компетентности на основе анализа распределения эмпирических значений в пространстве двух функций

- Балин, В.Д. Психическое отражение: Элементы теоретической психологии/В.Д. Балин. -СПб.: Изд-вo С.-Петерб. ун-та, 2001. -376 с.

- Веккер, Л.М. Психика и реальность: Единая теория психических процессов/Л.М. Веккер. -М.: Смысл; Per Se, 2000. -685 с.

- Ильин, Е.П. Эмоции и чувства. -СПб.: Питер, 2001. -752 с.

- Лафренье П. Эмоциональное развитие детей и подростков. -СПб.: Прайм-Еврознак, 2004. -256 с.

- Современная психология: справочное руководство/под ред. В.Н. Дружинина. -М.: ИНФРА-М, 1999. -688 с.