Выдвижение вперед нижней челюсти и общая осанка. Стабилометрическое экспериментальное исследование

Автор: Базер С., Меснар М., Морлье Ж., Няшин Ю.И., Буало М.Ж.

Журнал: Российский журнал биомеханики @journal-biomech

Статья в выпуске: 3 (61) т.17, 2013 года.

Бесплатный доступ

Целью данного исследования является оценка влияния величины выдвижения вперед нижней челюсти, генерируемого различными одонтологическими приспособлениями (ортозами), на общую осанку с использованием при этом стабилометрического анализа перемещений центра давления стоп. В данном исследовании участвовали 23 добровольца; у первых не было ортоза, другие имели одну из трех форм ортозов: первая форма состояла в отсутствии протрузии и изменяла лишь окклюзию, вторая – в протрузии нижней челюсти на 45% от максимальной протрузии и третья – в протрузии на 90% от максимальной протрузии. Каждый ортоз действовал в течение 40 мин. Последовательные позиции центра давления стоп регистрировались на стабилометрической платформе. Величина площади, в которой движется центр давления, увеличивается после 10 мин ношения ортоза независимо от его вида ( р This study aims to assess the influence of the quantity of the mandibular propulsion generated by different orthoses on the global posture using a stabilometric analysis of the displacements of the centre of pressure. Twenty-three subjects participated in that study, first one without any orthosis, then with three different orthoses: a first one just for disocclusion, a second one protruding the mandible to 45% of its maximum protrusion and a third one protruding the mandible to 90% of its maximum protrusion. Each orthosis was worn for forty minutes. Successive positions of the centre of pressure were recorded on a stabilometric platform. The sizes of the area in which the centre of pressure moves showed an increase after ten minutes of wear, whatever the orthosis ( p

Ортоз, стабилометрия, центр давления, ортостатическое равновесие

Короткий адрес: https://sciup.org/146216104

IDR: 146216104 | УДК: 531/534:

Текст научной статьи Выдвижение вперед нижней челюсти и общая осанка. Стабилометрическое экспериментальное исследование

Методы лечения, индуцирующие протрузию нижней челюсти, часто используются в ортодонтии для достижения ортопедической или хирургической коррекции смещения назад (ретрузии) нижней челюсти или для лечения некоторых разновидностей обструктивного удушья во сне (апноэ, или остановка дыхания). Методы протрузии вызывают локальные изменения в нижнечелюстной кости и черепно-челюстных взаимоотношениях. Они воздействуют на височнонижнечелюстной сустав (вызывают напряжения в связках), также приводят к натяжению и сокращению жевательной и других мышц нижней челюсти.

Однако очень мало исследований было проведено относительно многостороннего влияния этих важных перемещений нижней челюсти [3, 18]. При хирургическом выдвижении вперед нижней челюсти отмечено уменьшение наклона головы [15] и наклона вперед шейного отдела позвоночника начиная с области позвонка С7 [19].

В настоящее время, когда поддерживается глобальный подход к пациенту, все важнее становится оценка влияния этих лечебных воздействий вне области головы для минимизации возможных неблагоприятных последствий и лучшего понимания их положительного влияния на некоторые болезни, особенно опорно-двигательной системы.

Конечно, патофизиологические исследования показали связи между черепнолицевым развитием и общей осанкой, частичными сочетаниями лицевой и зубной асимметрии и сколиозом [8] или гиподивергентного скелета класса II с торакальным гиперкифозом или шейным гиперлордозом [7]. Таким же образом нарушения в окклюзионных соотношениях или в височно-нижнечелюстном суставе могут вызвать суставную или мышечную отдаленную боль (позвоночник, шея и т.д.) или неустойчивость осанки.

При лечении некоторые ортозы (окклюзионная шина с ослаблением окклюзии) способствуют уменьшению межзубных контактов, поэтому минимизируются активность и спазмы грудинно-ключично-сосцевидных мышц и нисходящих трапециевидных мышц. Это часто облегчает успешное спонтанное перемещение вперед нижней челюсти [16]. В 66% случаев ортозы улучшают управление осанкой, уменьшая осциллирующую амплитуду центра давления [5]. Кроме того, постуральное (связанное с осанкой) равновесие будет улучшено благодаря повышению прикуса, так как мышечная активность увеличится за счет репозиции нижнечелюстным ортозом [9].

Эти наблюдения подчеркивают значительное влияние окклюзии на положение головы и на постуральное управление [14].

Выдвижение вперед нижней челюсти нарушает черепно-нижнечелюстное равновесие. Это происходит потому, что индуцируется глобальная постуральная адаптация. Этому вопросу посвящено очень мало публикаций. Предлагаемое исследование направлено на оценку влияния величины нижнечелюстной протрузии на общую осанку.

С помощью стабилометрической платформы авторы оценили поведение центра давления, что отражает колебания центра тяжести всего тела и в то же время усилие, прилагаемое исследуемым, чтобы сохранить свое равновесие при вертикальном положении.

Материалы и методы

Модель

Модель была составлена из 23 взрослых добровольцев: 12 мужчин, 11 женщин возрастом от 23 до 41 лет (табл. 1).

Таблица 1

Описание модели

|

Волонтер |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

11 |

12 |

|

Перекрытие, мм |

2,5 |

2 |

2,5 |

4 |

2,5 |

2,5 |

3 |

3 |

5 |

2,5 |

2 |

6 |

|

Угловой окклюзионный класс |

I |

I |

I |

II.2 |

I |

II.1 |

I |

I |

II.1 |

II.1 |

I |

II.2 |

|

Волонтер |

13 |

14 |

15 |

16 |

17 |

18 |

19 |

20 |

21 |

22 |

23 |

|

|

Перекрытие, мм |

3 |

4 |

2 |

3,5 |

2 |

2 |

3 |

3,5 |

3 |

4,5 |

0,5 |

|

|

Угловой окклюзионный класс |

II.1 |

II.1 |

I |

II.1 |

I |

I |

I |

II.1 |

I |

II.1 |

III |

Ортозы

Регистрация ортостатической осанки субъектов была проведена в четырех различных окклюзионных ситуациях:

-

1. Без окклюзионного ортоза: WS.

-

2. Ношение ортоза, толщина которого соответствует перекрытию резцов и не вызывает какой-либо протрузии нижней челюсти: ортоз Sp0.

-

3. Ношение ортоза, толщина которого также соответствует перекрытию резцов и двигает нижнюю челюсть к 45% от максимальной протрузии: ортоз Sр45.

-

4. Ношение ортоза, толщина которого также соответствует перекрытию резцов и двигает нижнюю челюсть к 90% от максимальной протрузии: ортоз Sр90. В действительности, это движение можно рассматривать как субоптимальное. Реальное максимальное движение никогда не достигается и остается трудным для сохранения.

Ортоз Sp0 позволяет оценить эффект поднятия прикуса.

В эксперименте используются два вида зуботехнического воска. Первый регистрирует положение, что делает возможным исключить перекрытие резцов. Второй вид регистрирует положение, которое соответствует максимальному сдвижению. Эти два отпечатка позволяют сделать ортозы Sp0 и Sр90 на артикуляторе. Ортоз Sр45 тогда воспроизводится начиная со средней позиции.

Характеристики различных ортозов приведены в табл. 2. Разрезая ортоз у первого правого нижнечелюстного моляра на медиальной (передней) стороне, измеряют толщину. Этот метод объясняет разность между средней толщиной, наблюдаемой в ортозе Sp0, и средним перекрытием у пациентов ((2,97 ± 1,25) мм).

Ортозы были изготовлены из силикона, сначала с подгонкой на артикуляторе, чтобы улучшить точность и распределение межзубных контактов, затем они подгонялись во рту с использованием жидкого силикона.

Упругие свойства материала позволяют сохранять размерную стабильность при поднятии прикуса, но не нарушают поведение жевательных мышц, когда пациент сохраняет только положение ортоза без внешнего давления (рис. 1).

Постуральный ответ на межчелюстные нарушения измеряется с помощью стабилометрической платформы. Этот экспериментальный прибор определяет адаптивную тонкую реакцию постуральной системы при регистрации движений центра давления.

Приемная цепь состоит:

-

– из динамометрической платформы, измеряющей шесть компонентов движений исследуемого. Эта платформа была создана и калибрована в лаборатории физической механики (пат. 93-08370 CNRS-LMP );

-

– сигнальной системы формирования и усиления ( P 2100, Vishay Intertechnology, Inc .);

-

– персонального компьютера с картой приема данных (16 бит, NI PCI 6031 E , National Instrument Corporation );

-

– программного обеспечения для сбора и обработки данных (разработано в Lab View , National Instrument Corp. ).

a

б в г

Рис. 1. Окклюзионная ситуация : a – без ортоза; б – положение ортоза Sp0; в – положение ортоза Sp45; г – положение ортоза Sp90

Таблица 2

Сравнение ортозов: толщина и перемещение нижней челюсти

|

Ортозы |

Толщина |

Перемещение |

||

|

Среднее |

Среднеквадратичное отклонение |

Среднее |

Среднеквадратичное отклонение |

|

|

Sp0 |

2,2 |

0,94 |

0 |

0 |

|

Sp45 |

2,51 |

1,09 |

3,13 |

1,55 |

|

Sp90 |

2,55 |

1,04 |

6,56 |

2,65 |

|

Сравнение 0/45 |

0,14 |

– |

– |

– |

|

Сравнение 45/90 |

0,39 |

– |

0,00003 |

– |

|

Сравнение 0/90 |

0,11 |

– |

– |

– |

Стабилометрические данные

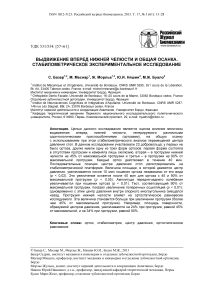

На статокинезиограмме (рис. 2) показан весь диапазон последовательных положений центра давления. 90% зарегистрированных участков (частота регистрации 40 раз/с) находятся внутри эллипса достоверности, который моделирует всю группу.

Среди классических стабилометрических данных [2] следующие параметры были выбраны в данном исследовании:

– площадь, которая измеряет точность управления осцилляциями постуральной системы;

Рис. 2. Статокинезиограмма. Последовательные положения центра давления. 90% участков находятся внутри эллипса

◄-

Y

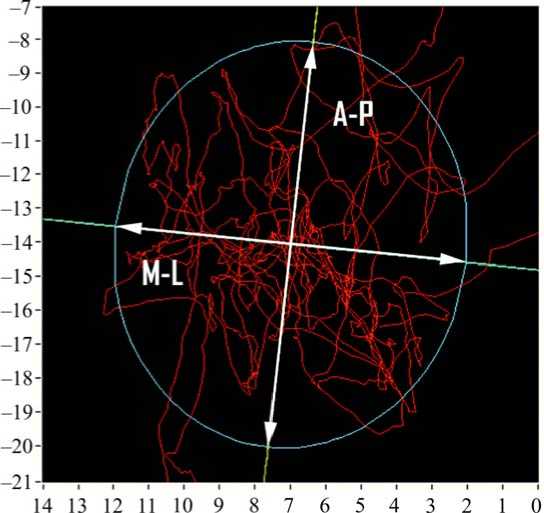

Рис. 3. Положение центра давления внутри опорного многоугольника и относительно оси Y платформы

-

– передне-задняя ось (А–P), которая иллюстрирует амплитуду передне-заднего постурального раскачивания (по оси X );

– медиолатеральная (трансверсальная, М–L) ось, которая иллюстрирует амплитуду латерального постурального раскачивания (по оси Y ).

– Y 0 – среднее положение центра давления в боковом направлении (рис. 3).

Условия эксперимента

Во время проведения эксперимента испытуемый находится в палатке 2×1 м, сделанной из черной материи. Он/она предварительно делает несколько шагов, чтобы активизировать свои мышцы.

В положении тестирования исследуемый стоит с босыми ногами, ступни находятся на расстоянии 5 см друг от друга под углом 30°, положение устанавливается с помощью переносных клиньев. Руки расположены свободно вдоль туловища. Для контроля положения тела в пространстве доброволец смотрит на вертикально висящую флуоресцентную проволоку.

Каждое измерение длится 51,2 с.

Предварительные тесты проводились с восемью добровольцами. Три последовательных измерения с ортозом Sр90 не обнаруживают существенных различий с известными результатами (тест Фридмана). Это воспроизводимое наблюдение дало аналогичный результат без ортоза. Это позволило рассматривать среднее двух показаний без ортоза как отсчетное и ограничить число показаний, чтобы не вызывать утомляемости волонтеров, отмечаемой в различных источниках [12].

Каждый ортоз носится без перерыва в течение 40 мин. Этот промежуток достаточно длинный, чтобы можно было наблюдать постуральный эффект, но в то же время он уменьшает риск суставных изменений даже у чувствительных добровольцев, что особенно важно для ортозов с максимальным выдвижением нижней челюсти. Пять измерений были сделаны с интервалом в 10 мин: t 0 , t 10 , t 20 , t 30 и t 40 .

Между ортозами делается перерыв для отдыха в течение 15–20 мин. Порядок различных ортозов был случайным.

Статистический метод

Тест Шапиро–Вилка ( Shapiro–Wilk test ) показал, что распределение некоторых параметров являлось негауссовым, поэтому были использованы непараметрические тесты. Например, сравнение различных условий тестирования (тип ортоза, продолжительность ношения) были проведены с помощью теста Уилкоксона ( Wilcoxon test ), влияние угла наклона выдвижения вперед нижней челюсти было оценено с помощью теста Манна–Уитни ( Mann–Whitney U-test ), интенсивность связи между величиной выдвижения челюсти и изменениями стабилометрических параметров оценена с помощью коэффициента ранговой корреляции Спирмана ( Spearman’s rank correlation coefficient ).

Результаты

Измерения без окклюзионного ортоза

Результаты для этих измерений были статистически неотличимы (табл. 3). Они (особенно для параметра площади) очень важны в постурологии (науке об осанке тела), пределы их норм опубликованы Французской ассоциацией постурологии [2]. В норме площадь статокинезиограммы находится в пределах от 40 до 210 мм2.

Таблица 3

Полученные постуральные параметры без окклюзионного ортоза

|

Без ортоза |

Площадь, мм² |

A–P, мм |

M–L, мм |

Y 0 , мм |

||||

|

Среднее |

Средне-квадратичное отклонение |

Среднее |

Средне-квадратичное отклонение |

Среднее |

Средне-квадратичное отклонение |

Среднее |

Средне-квадратичное отклонение |

|

|

Тест 1 |

105,39 |

66,36 |

18,39 |

6,79 |

6,96 |

2,41 |

–0,8 |

14,66 |

|

Тест 2 |

110,96 |

63,44 |

17,26 |

5,43 |

7,8 |

2,87 |

–3,97 |

14,05 |

|

Среднее |

108,17 |

64,9 |

17,83 |

6,11 |

7,38 |

2,64 |

–2,38 |

14,35 |

Однако был некоторый разброс, слабо выраженный, в вариации в медиальнолатеральном направлении ( р = 0,045).

Средние значения были использованы как стабилометрические отсчетные величины при отсутствии ортоза.

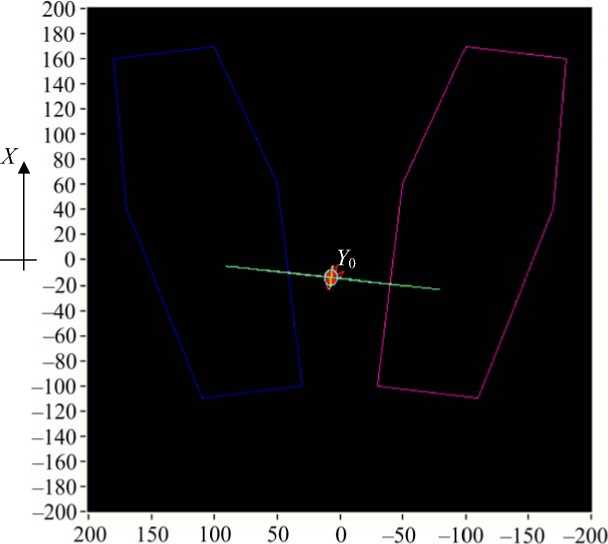

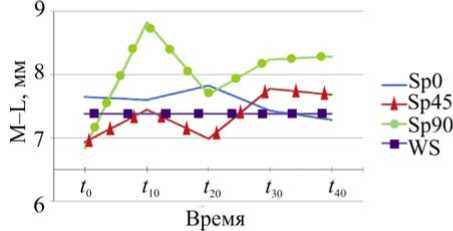

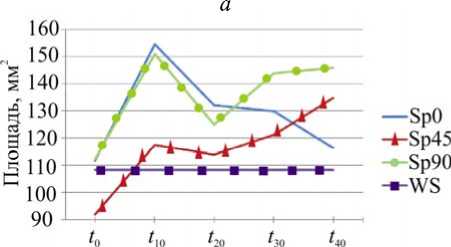

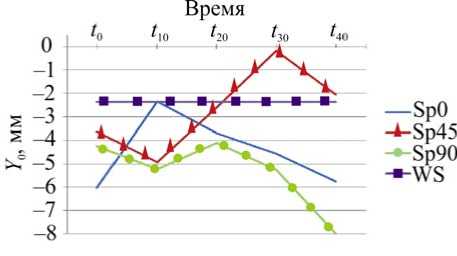

Данные с окклюзионными ортозами (табл. 4, 5 и рис. 4)

Таблица 4

Средние значения полученных постуральных параметров для Sp0, Sp45 и Sp90

|

Время |

Площадь, мм² |

A–P, мм |

M–L, мм |

Y 0 , мм |

||||

|

Среднее |

Средне-квадратичное отклонение |

Среднее |

Средне-квадратичное отклонение |

Среднее |

Средне-квадратичное отклонение |

Среднее |

Средне-квадратичное отклонение |

|

|

Sp0 |

||||||||

|

t 0 |

111,65 |

56,29 |

18,42 |

5,41 |

7,64 |

3,13 |

–6,02 |

11,48 |

|

t 10 |

154,52 |

98,39 |

23,61 |

7,13 |

7,6 |

2,68 |

–2,35 |

11,78 |

|

t 20 |

132,04 |

52,72 |

20,93 |

4,19 |

7,82 |

2,34 |

–3,7 |

11,82 |

|

t 30 |

129,78 |

66,26 |

22,24 |

8,2 |

7,42 |

2,71 |

–4,56 |

14,13 |

|

t 40 |

116,22 |

48,98 |

20,3 |

4,99 |

7,28 |

2,51 |

–5,74 |

11 |

|

Sp45 |

||||||||

|

t 0 |

91,82 |

40,47 |

16,71 |

2,64 |

6,92 |

2,72 |

–3,64 |

15,43 |

|

t 10 |

117,26 |

63,11 |

19,97 |

7,91 |

7,44 |

3,11 |

–4,93 |

12,57 |

|

t 20 |

113,87 |

46,96 |

19,87 |

8,26 |

6,98 |

1,83 |

–2,59 |

11,06 |

|

t 30 |

121,08 |

55,02 |

19,73 |

7,37 |

7,77 |

2,2 |

–0,18 |

12,22 |

|

t 40 |

134,6 |

65,93 |

21,54 |

6,54 |

7,68 |

2,72 |

–2,04 |

15,53 |

|

Sp90 |

||||||||

|

t 0 |

112,04 |

68,64 |

20,49 |

9,21 |

6,83 |

2,21 |

–4,23 |

13,06 |

|

t 10 |

150,87 |

84,74 |

21,8 |

7,47 |

8,83 |

3,42 |

–5,22 |

11,96 |

|

t 20 |

124,91 |

61,31 |

20,66 |

8,26 |

7,69 |

2,49 |

–4,1 |

12,69 |

|

t 30 |

143,91 |

88,63 |

22,16 |

9,03 |

8,23 |

3,97 |

–5,26 |

15,07 |

|

t 40 |

145,74 |

84,46 |

21,87 |

6,22 |

8,29 |

3,64 |

–7,98 |

17,26 |

Таблица 5

Сравнение постуральных параметров для каждого ортоза в различные моменты времени. Тест Уилкоксона. Считается значимым при p < 0,05

|

Время Параметр |

t 0 / t 10 |

t 0 / t 20 |

t 0 / t 30 |

t 0 / t 40 |

t 10 / t 20 |

t 10 / t 30 |

t 10 / t 40 |

t 20 / t 30 |

t 20 / t 40 |

t 30 / t 40 |

|

Sp 0 |

||||||||||

|

Площадь |

0,0085 |

н.з. |

н.з. |

н.з. |

н.з. |

н.з. |

н.з. |

н.з. |

н.з. |

н.з. |

|

A–P |

0,0003 |

0,0308 |

н.з. |

н.з. |

н.з. |

н.з. |

н.з. |

н.з. |

н.з. |

н.з. |

|

M–L |

н.з. |

н.з. |

н.з. |

н.з. |

н.з. |

н.з. |

н.з. |

н.з. |

н.з. |

н.з. |

|

Y 0 |

н.з. |

н.з. |

н.з. |

н.з. |

н.з. |

н.з. |

н.з. |

н.з. |

н.з. |

н.з. |

|

Sp 45 |

||||||||||

|

Площадь |

0,033 |

н.з. |

0,0097 |

0,013 |

н.з. |

н.з. |

н.з. |

н.з. |

н.з. |

н.з. |

|

A–P |

н.з. |

н.з. |

н.з. |

0,0042 |

н.з. |

н.з. |

н.з. |

н.з. |

н.з. |

0.019 |

|

M–L |

н.з. |

н.з. |

н.з. |

н.з. |

н.з. |

н.з. |

н.з. |

н.з. |

н.з. |

н.з. |

|

Y 0 |

н.з. |

н.з. |

0,044 |

н.з. |

н.з. |

0,0013 |

н.з. |

н.з. |

н.з. |

н.з. |

|

Sp 90 |

||||||||||

|

Площадь |

0,012 |

н.з. |

н.з. |

0,042 |

н.з. |

н.з. |

н.з. |

н.з. |

н.з. |

н.з. |

|

A–P |

н.з. |

н.з. |

н.з. |

н.з. |

н.з. |

н.з. |

н.з. |

н.з. |

н.з. |

н.з. |

|

M–L |

0,0097 |

0,047 |

0,044 |

н.з. |

н.з. |

н.з. |

н.з. |

н.з. |

н.з. |

н.з. |

|

Y 0 |

н.з. |

н.з. |

н.з. |

н.з. |

н.з. |

н.з. |

н.з. |

н.з. |

н.з. |

н.з. |

Примечание: н.з. – незначимо.

Таблица 6

Парные сравнения постуральных параметров при разных моментах измерения. Каждый ортоз сравнивается с другими. Считается значимым при p < 0,05

|

Параметр Время |

Sp0/Sp90 |

Sp45/Sp90 |

Sp0/Sp45 |

|||||||||

|

Площадь |

A–P |

M–L |

Y 0 |

Площадь |

A–P |

M–L |

Y 0 |

Площадь |

A–P |

M–L |

Y 0 |

|

|

t 0 |

н.з. |

н.з. |

н.з. |

н.з. |

н.з. |

н.з. |

н.з. |

н.з. |

0,059 |

н.з. |

н.з. |

н.з. |

|

t 10 |

н.з. |

н.з. |

0,07 |

н.з. |

0,06 |

н.з. |

н.з. |

н.з. |

0,075 |

0,026 |

н.з. |

н.з. |

|

t 20 |

н.з. |

н.з. |

н.з. |

н.з. |

н.з. |

н.з. |

н.з. |

н.з. |

0,063 |

н.з. |

0,08 |

н.з. |

|

t 30 |

н.з. |

н.з. |

н.з. |

н.з. |

н.з. |

н.з. |

н.з. |

н.з. |

н.з. |

н.з. |

н.з. |

0,022 |

|

t 40 |

н.з. |

н.з. |

н.з. |

н.з. |

н.з. |

н.з. |

н.з. |

0,055 |

н.з. |

н.з. |

н.з. |

н.з. |

|

Параметр Время |

WS/Sp0 |

WS/Sp45 |

WS/Sp90 |

|||||||||

|

Площадь |

A–P |

M–L |

Y 0 |

Площадь |

A–P |

M–L |

Y 0 |

Площадь |

A–P |

M–L |

Y 0 |

|

|

t 0 |

н.з. |

н.з. |

н.з. |

0,033 |

н.з. |

н.з. |

н.з. |

н.з. |

н.з. |

н.з. |

н.з. |

н.з. |

|

t 10 |

0,018 |

0,007 |

н.з. |

н.з. |

н.з. |

н.з. |

н.з. |

н.з. |

0,027 |

0,036 |

0,06 |

н.з. |

|

t 20 |

н.з. |

0,024 |

н.з. |

н.з. |

н.з. |

н.з. |

н.з. |

н.з. |

н.з. |

н.з. |

н.з. |

н.з. |

|

t 30 |

н.з. |

0,018 |

н.з. |

н.з. |

0,042 |

н.з. |

н.з. |

н.з. |

0,05 |

0,031 |

н.з. |

н.з. |

|

t 40 |

н.з. |

н.з. |

н.з. |

н.з. |

0,048 |

0,031 |

н.з. |

н.з. |

0,012 |

0,019 |

н.з. |

н.з. |

Время

в

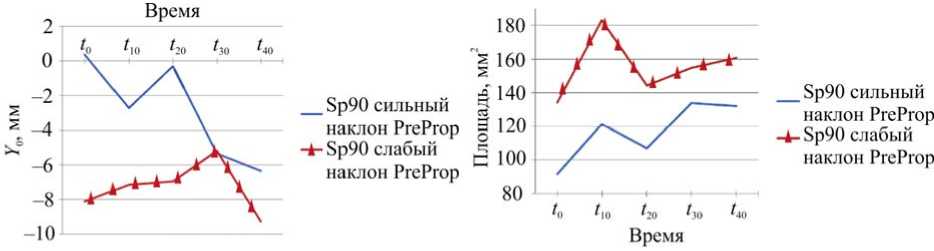

Рис. 4. Зависимости средних значений постуральных параметров от времени и окклюзионной ситуации: а – передне-задние осцилляции, А–Р; б – медиолатеральные осцилляции, M–L; в – площадь; г – среднее положение центра давления в боковом направлении Y 0

Площадь

Десять минут ношения ортоза Sp0 приводят к значительному ( р < 0,01) увеличению площади центра давления. Это продолжается недолго, данный параметр обнаруживает небольшой тренд возвращения к своему начальному среднему значению (см. табл. 5).

Полученные данные для Sр45 показывают регулярное увеличение средней площади центра давления. Но тест Уилкоксона показывает существенное увеличение площади эллипса только при сравнении t 10 с t 30 и t 40 с t 0 ( р < 0,05).

Ношение Sp90 генерировало ясное увеличение площади центра давления при t 10 ( р = 0,012). В общем это увеличение продолжается до t 40 , где регистрируемые значения остаются значительно выше, чем значения при t 0 ( р < 0,05).

Однако сравнение площадей при одинаковой продолжительности ношения ортоза не обнаруживает какого-либо значительного влияния типа ортоза на этот параметр.

Площади центра давления становятся больше при ношении ортоза, чем колебаниях без ортоза. Эти различия существенны при t 10 в случае Sp0, при t 30 и t 40 в случае Sр45 и при t 10 и t 40 в случае Sр90 ( р < 0,05; табл. 6).

Передне-задние осцилляции, А-Р

При ношении ортоза Sp0 в течение 10 мин передне-задние осцилляции очень заметно увеличиваются ( р < 0,001). Они, вероятно, ответственны за увеличение величины эллипса (см. рис. 4, табл. 5). Их амплитуда, меньшая при t 20 , всегда остается значительно больше, чем при t 0 ( р < 0,05). Это не так сильно выражено во второй части теста, когда этот параметр возвращается обратно к средним значениям, близким к значениям, наблюдаемым при вставлении ортоза.

В течение времени от t 10 до t 30 значения этого параметра остаются значительно больше, чем значения, измеренные при отсутствии ортоза ( р < 0,05; см. табл. 6).

При ношении ортоза Sр45 амплитуда передне-задних осцилляций центра давления увеличивается со временем с плато в интервале от t 10 до t 30 . При сравнении этих значений со значениями при t 0 это увеличение заметно только после 40 мин ( р < 0,01).

При ношении ортоза Sр90 амплитуда осцилляций постоянно увеличивается в течение тестов. Она максимальна при t 30 , но различия, замеченные в разные периоды ношения, не существенны. Площади, замеренные в моменты t 10 , t 30 и t 40 , существенно больше, чем значения, найденные без ортоза.

Влияние типа ортоза вновь умеренное. Только значения для Sр0 при t 10 статистически больше, чем значения для Sр45 в то же время ( р < 0,05; см. табл. 6).

Медиолатеральные осцилляции, M–L

Для ортоза Sр0 этот параметр в тестах демонстрировал стабильность, значения в различные моменты времени остаются близкими. Ортоз Sр0 не влияет на трансверсальные осцилляции центра давления со временем (см. табл. 4).

Для ортоза Sр45 амплитуда медиолатеральных осцилляций начинает увеличиваться в момент t 10 ( р < 0,01), затем изменяется со временем с общей тенденцией к увеличению. Эти различия не существенны. Ортоз Sр45 не имеет существенного влияния на амплитуду медиолатеральных осцилляций центра давления.

Для ортоза Sр90 амплитуда медиолатеральных осцилляций начинает существенно увеличиваться в момент t 10 (см. рис. 4). Затем она уменьшается, оставаясь еще значительно большей в моменты t 20 и t 30 , чем в момент t 0 ( р < 0,05; см. табл. 4), и увеличиваясь в момент t 40 . Нарушение осанки максимально в момент t 10 , со временем адаптация имеет тенденцию к уменьшению.

Несмотря на то что значения этого параметра наибольшие для ортоза Sр90, нет различия между найденными результатами в зависимости от типа ортоза или при его отсутствии (см. табл. 6).

Параметр Y0

Для ортоза Sр0 этот параметр означает в среднем ясное переднее расположение центра давления в момент t 10 , что происходит при увеличении A–P осцилляций до тех пор, пока он постепенно не возвращается к своему начальному положению внутри опорного многоугольника (см. рис. 4).

Однако это движение вперед статистически незначимо. Причина этого, вероятно, заключается в очень больших стандартных отклонениях от средних значений этого параметра в различные моменты времени наблюдений.

Ношение ортоза Sр45 также имеет тенденцию индуцировать более переднее положение центра давления во время тестов. Среднее расположение центра давления значительно смещено вперед в момент t 30 в сравнении с моментами t 10 ( р < 0,01) или t 0 ( р < 0,05; см. табл. 5).

Анализ данных для ортоза Sр90 показывает, что со временем реакции стоп смещаются назад. Это изменение статистически незначимо. Здесь причина, видимо, также заключается в очень больших стандартных отклонениях от наблюдаемых средних значений.

Следовательно, можно считать, что нет существенного различия в поведении этого параметра в зависимости от типа ортоза или при его отсутствии (см. табл. 6).

Влияние величины движения вперед, вызванного ортозом

Средняя пропульсия (движение вперед) для ортоза Sр45 равна (3,13 ± 1,55) мм, для ортоза Sр90 она равна (6,56 ± 2,65) мм. Движение вперед нижней челюсти, создаваемое ортозом Sр90, примерно вдвое больше, чем планируемое при конструировании ортозов (тест сравнения Уилкоксона, р < 0,001, см. табл. 2).

Величина пропульсии (мм) для ортоза Sр45 только коррелирует с увеличением A–P осцилляций от t 0 до t 10 ( r = 0,24), а для Sр90 с разностью измеряемых площадей в моменты t 10 и t 20 ( r = 0,45) (тест Спирмана).

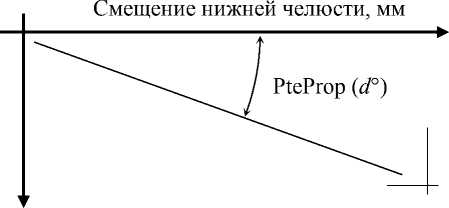

Влияние угла наклона пропульсии (табл. 7)

Угол пропульсии (рис. 5) позволяет оценить влияние наклона пропульсии (PteProp) на постуральные параметры.

Для каждого ортоза взяты две подгруппы добровольцев. Первая включает пациентов, у которых нижнечелюстная пропульсия сопровождается наклоном нижнечелюстной плоскости несколько вниз и вперед (слабый наклон пропульсии), вторая включает пациентов с более сильным наклоном (сильный наклон пропульсии).

Таблица 7

Площадь, значения A–P и Y 0 для каждой подгруппы наклона плоскости нижней челюсти

|

Время |

Ортозы |

|||||

|

Sp45 |

Sp90 |

|||||

|

N = 11 |

N =12 |

p |

N = 11 |

N = 12 |

p |

|

|

PteProp = 28,93° |

PteProp = 50,33° |

PteProp = 15,16° |

PteProp = 31,83° |

|||

|

Площадь |

||||||

|

t 0 |

97,27 |

86,83 |

0,379 |

134,27 |

91,67 |

0,032 |

|

t 10 |

144,55 |

92,25 |

0,037 |

183 |

121,42 |

0,379 |

|

t 20 |

102,09 |

124,67 |

0,118 |

144,36 |

107,08 |

0,316 |

|

t 30 |

135,45 |

107,92 |

0,091 |

154,91 |

133,83 |

0,118 |

|

t 40 |

146,18 |

124 |

0,118 |

160,64 |

132,08 |

0,151 |

|

A–P |

||||||

|

t 0 |

16,59 |

16,83 |

0,786 |

25,16 |

16,21 |

0,037 |

|

t 10 |

22,86 |

17,32 |

0,211 |

25,33 |

18,56 |

0,044 |

|

t 20 |

19,33 |

20,38 |

0,525 |

23,98 |

17,62 |

0,316 |

|

t 30 |

21,97 |

17,68 |

0,347 |

23,42 |

21 |

0,347 |

|

t 40 |

22,54 |

20,63 |

0,26 |

24,49 |

19,48 |

0,044 |

|

Y 0 |

||||||

|

t 0 |

–8,9 |

2,1 |

н.з. |

–8,13 |

0,35 |

н.з. |

|

t 10 |

–7,72 |

–1,89 |

н.з. |

–7,14 |

–2,75 |

н.з. |

|

t 20 |

–3,59 |

–2,67 |

н.з. |

–6,95 |

–0,31 |

н.з. |

|

t 30 |

–3,23 |

3,14 |

н.з. |

–5,19 |

–5,34 |

н.з. |

|

t 40 |

–6,64 |

2,96 |

н.з. |

–9,29 |

–6,35 |

н.з. |

Задняя потеря контакта, мм

Рис. 5. Угол наклона ( d °) окклюзионной плоскости нижней челюсти: слабый наклон (PteProp) для Sp45 (среднее 28,93°), N = 11; сильный наклон (PteProp) для Sp45 (среднее 50,33°), N = 12; слабый наклон (PteProp) для Sp90 (среднее 15,16°), N = 11; сильный наклон (PteProp) для Sp90 (среднее 31,83°), N = 12

При вставлении ортоза Sp45 имеется слабая вариация в поведении постуральных параметров. Есть одно существенное различие между двумя подгруппами испытуемых с этим ортозом: лица с меньшим углом обнаруживают большую площадь их статокинезиограммы в момент t 10 (см. табл. 7).

Для ортоза Sp90 важность угла пропульсии, по-видимому, состоит в уменьшении величины постуральной адаптации. Конечно, средняя площадь статокинезиограммы и амплитуда A–P осцилляций центра давления, очевидно, более важны в подгруппе со слабым наклоном пропульсии (значительные отличия в момент t 0 для площади и в моменты t 0 , t 10 , t 40 для A–P осцилляций (см. табл. 7).

Поэтому толщина шины, по-видимому, компенсирует влияние величины пропульсии. Эти два фактора ортозов, вероятно, имеют противоположное влияние на положение головы и постуральные реакции.

Обсуждение

В сравнении с ситуацией без ортоза все три рассмотренных ортоза индуцируют постуральные нарушения, особенно увеличение амплитуды осцилляций центра давления и увеличение площади статокинезиограммы.

Постуральные изменения не появляются при вставлении ортоза, но после 10 мин ношения можно наблюдать эволюцию постуральных параметров со временем в зависимости от ортоза. При ношении Sp0 постуральные нарушения, измеренные в момент t 10 , быстро компенсируются в течение теста. Ортоз Sp90 генерирует сильные постуральные изменения, измеренные в момент t 10 и продолжающиеся в течение всего теста. Можно утверждать, что организм не компенсирует эти окклюзионные возмущения. Эта гипотеза подтверждается увеличением трансверсальных осцилляций центра давления в течение теста, что имеет место только для этого ортоза. Среди трех ортозов Sp45, по-видимому, индуцирует наименьшие постуральные изменения, статистические отличия от ситуации без ортоза невелики. Измерение диапазона для ортоза Sp45 дает те же результаты, что и для Sp0 и Sp90, но они начинаются при меньших значениях параметров, которые имеют значения вокруг диапазона для ситуации без ортоза (WS). Ортоз Sp45 вызывает более существенное увеличение главных постуральных параметров, но конечная амплитуда в равной степени важна.

Увеличение A–P осцилляций означает сохранение равновесия при перемещении центра давления (осцилляции вокруг оси, проходящей через бедра) [12]. Этот процесс стабилизации требует больше затрат энергии, и его появление означает большее постуральное возмущение, которое индуцируется ортозом Sp90. Это впечатление подтверждается увеличением величины среднеквадратичного отклонения для большинства параметров в случае ношения ортоза Sp90.

Угол пропульсии может быть наиболее исследованным параметром. Действительно, мы наблюдали, что шины с сильной пропульсией и малой толщиной являются наиболее возмущающими равновесие.

Фактически при пропульсии ортозы с меньшим углом увеличивают амплитуду осцилляций центра давления (площадь, A–P осцилляции). Это особенно существенно для ортоза Sp90 (рис. 6).

Ношение ортозов с малым наклоном пропульсии, по-видимому, приводит к более смещенному назад среднему расположению центра давления (более отрицательное значение Y 0 , см. табл. 7), что статистически незначимо из-за большей дисперсии измерений. Однако этот результат очевиден при наблюдении средних значений и графических представлений (см. рис. 6).

При отсутствии какого-либо стабилометрического и кинетического изучения изменений положения нижней челюсти мы можем попытаться объяснить эти результаты в соответствии с исследованием нижнечелюстной дисморфологии (отклонение от формы), особенно скелетного класса III. В стабилометрическом исследовании Нобили ( Nobili ) [13] обнаружил переднюю осанку тела у испытуемых класса II и заднюю осанку тела у испытуемых класса III и у пациентов с нижнечелюстной пропульсией. Согласно Липпольду ( Lippold ) [10] лица со скелетным классом III имеют меньшие кривизны в грудном и поясничном отделах и меньший наклон таза, чем лица класса II. У них позвоночник более плоский и находится в более заднем общем положении.

На уровне головы эта дисморфология означает более переднее положение нижней челюсти и центра тяжести вместе с аркой подъязычной кости [1], что двигает аэропищеварительный тракт вперед. Поэтому имеется компенсаторное выпрямление назад шейного отдела позвоночника, что индуцирует уменьшение шейного лордоза [6] и даже патологический шейный кифоз [11] (рис. 7, 8).

Положение ортоза Sp45 индуцирует передвижение вперед центра давления (см. рис. 4) в сравнении с ортозом Sp90. Это наблюдение подтверждает другую моду адаптации. В пределах 45% от максимальной пропульсии центр давления движется в соответствии с нижнечелюстным сегментом. По-видимому, дисбаланс является результатом большей пропульсии, которая требует новой постуральной адаптации в корреляции с наблюдением у пациентов класса III. Более заднее положение тела может быть вызвано передним перемещением центра тяжести нижней челюсти и одновременно натяжением мышц. Это натяжение генерирует сгибание головы.

Механизмы постуральной адаптации, по-видимому, различаются в зависимости от величины пропульсии и межчелюстной дивергенции, создаваемой прибором.

Построение приспособлений для стимулирования роста нижней челюсти может зависеть от этих наблюдений. Малая толщина при значительной нижнечелюстной пропульсии является эффективной с ортопедической точки зрения [4], но может представлять некоторые риски для постуральной патологии (результаты подгруппы слабого наклона для ортоза Sp90). Постуральные изменения, индуцируемые ортозом Sp45, являются более ограниченными в смысле ряда важных параметров и амплитуды, оставаясь близкими к значениям для случая без ортоза. Более прогрессивное движение вперед нижней челюсти, кажется, имеет место при соответствии некоторых ортопедических концепций [17] и лучшей постуральной интеграции.

Данные исследования подтверждают влияние нижнечелюстной пропульсии на глобальную осанку. Интерпретация результатов особенно сложна. Играют роль многочисленные индивидуальные факторы (тип лица, начальные факторы осанки и т.д.), также существуют зоны компенсации между верхней конечностью и поверхностью опоры стоп. Эти промежуточные области являются теми местами, где ятрогенные нарушения могут развиваться под влиянием изменений в межчелюстных отношениях.

Рис. 6. Зависимость Y 0 и площади от угла пропульсии при ортозе Sp90

Рис. 7. Шейный лордоз и отклонение назад шейного отдела позвоночника у исследуемых класса III

Рис. 8. Задняя ориентация шейного отдела позвоночника и сгибание головы у шейного отдела после коррекции смещенной назад нижней челюсти с приспособлением на шине (VER – истинная вертикаль; OPT – задняя одонтоидная касательная; NSL – N–S линия (N ( nasion ) – краниометрическая точка, в которой сочленяются верхушка носа и выступа лба, S ( sella turcica ) – седловидное углубление в клиновидной кости черепа человека)

Следовательно, должны учитываться долговременные последствия ортодонтического лечения, также мы должны оценивать их положительное воздействие при лечении скелетно-мышечной системы.

Список литературы Выдвижение вперед нижней челюсти и общая осанка. Стабилометрическое экспериментальное исследование

- Adamidis I.P., Spyropoulos M.N. Hyoid bone position and orientation in class I, II and class III malocclusions//Am. J. Orthod. Dentofacial Orthop. -1992. -Vol. 101 (4). -P. 308-312.

- A.F.P. Normes 85. Paris, ADAP, 1985.

- Bazert C., Mesnard M., Morlier J., Aoun M., Sampeur M., Boileau M.J., Cid M. A stabilometric assessment of the mandible propulsion influence on the general posture//Russian Journal of Biomechanics. -2008. -Vol. 12, No. 1 (39). -P. 21-35.

- Bazert C., Rzadkiewicz A. Contrôle vertical et thérapeutique orthopédique//Les activateurs. Orthod. Fr. -2003. -Vol. 74. -P. 377-409.

- Chessa G., Capobianco S., Lai V. Stabilometria e disturbi cranio-cervico-mandibolari//Minerva stomatol. -2002. -Vol. 51. -P. 162-171.

- D’Attilio M., Caputi S., Epifania E., Festa F., Tecco S. Evaluation of cervical posture of children in skeletal class I, II, and III//Cranio. -2005. -Vol. 23(3). -P. 219-228.

- Gatti Colangelo G., Bartocci G., Festa F., Pomante D., Colasanto S. Valutazione clinica e radiografica dei rapporti tra dorso curvo e malocclusione//Mondo Ortod. -1990. -Vol. 15. -Р. 413-418.

- Huggare J. Postural disorders and dentofacial morphology//Acta Odontol. Scand. -1998. -Vol. 56. -P. 383-386.

- Ishijima T., Hirai T., Koshino H., Konishi Y., Yokoyama Y. The relationship between occlusal support and physical exercise ability//J. Oral Rehabil. -1998. -Vol. 25. -P. 468-471.

- Lippold C., Danesh G., Schligen M., Drerup B., Hackenberg L. Relationship between thoracic, lordotic, and pelvic inclination and craniofacial morphology in adults//Angle Orthod. -2006. -Vol. 76 (5). -P. 777-783.

- Mertensmeier I., Diedrich P. Der Zusammenhang von Halswirbelsäulenstellung and Gebissanomalien//Fortschr. Kiefororthop. -1992. -Vol. 53. -P. 26-32.

- Nasher L.M., McCollum G. The organization of human postural movement: a formal basis and experimental synthesis//Behavorial and Brain Sciences. -1985. -Vol. 8. -P. 135-137.

- Nobili A., Adversi R. Relationship between posture and occlusion: a clinical end experimental investigation//J. Craniomandib. Pract. -1996. -Vol. 14 (4). -P. 274-285.

- Palano D., Molinari G. Rôle de la stabilométrie dans l’évaluation des corrélations entre les troubles cranio-mandibulaires (TCM) et les troubles de l’équilibre (TE)//Bull. group Int. Rech. Sci. Stomatol. Odontol. -1994. -Vol. 37. -P. 23-26.

- Phillips C., Snow M.D., Turvey T.A., Proffits W.R. The effect of orthognatic surgery on head posture//Eur. J. Orthod. -1991. -Vol. 13. -P. 397-403.

- Santander H., Miralles R., Jimenez A., Zuniga C., Rocabado M., Moya H. Influence of stabilization occlusal splint on craniocervical relationships. Part II: electromyographic analysis//J. Craniomandib. Pract. -1994. -Vol. 12. -P. 227-233.

- Simon Y., Chabre C., Lautrou A. Activateurs orthopédiques de croissance et malocclusion de classe II//Orthod. Fr. -2006. -Vol. 77 (1). -P. 151-162.

- Tarantola J., Nardone A., Tacchini E., Schieppati M. Human stance stability improves with the repetition of the task: effect of foot position and visual condition//Neurosci. Lett. -1997. -Vol. 28 (2). -P. 75-78.

- Valk J.W., Zonnenberg A.J., Van Maanen C.J., Van Wonderen O.G. The biomechanical effects of a sagittal split ramus osteotomy on the relationship of the mandible, the hyoid bone, and the cervical spine//Am. J. Orthod. Dentofacial Orthop. -1992. -Vol. 102 (2). -P. 99-108.