Выявление групп риска ранней летальности больных панкреонекрозом по значениям амилазы крови в начале заболевания

Автор: Политов С.Я., Балныков С.И.

Журнал: Вестник Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова @vestnik-pirogov-center

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 1 т.11, 2016 года.

Бесплатный доступ

Проанализированы результаты показателей амилазы крови (160 исследований) в первые трое суток от начала деструктивного панкреатита у 149 пациентов с целью прогнозирования раннего летального исхода в первые 72 часа от начала заболевания. Выявлено, что при значениях фермента выше 749 ЕД/л прогнозируется ранний летальный исход с Se.- 72,7%, Sp.- 71,8%. Более точным является прогноз на основе многофакторной модели совокупного влияния активности амилазы, концентрации натрия сыворотки крови и относительного количества лимфоцитов по уровню ассоциированного критерия более «-2,52» ( Se.- 71,4%, Sp.- 83,2%).

Панкреонекроз, амилаза, регрессионный анализ

Короткий адрес: https://sciup.org/140188523

IDR: 140188523 | УДК: 616.37-002.4

Текст научной статьи Выявление групп риска ранней летальности больных панкреонекрозом по значениям амилазы крови в начале заболевания

Несмотря на технологический прогресс в медицине летальность при остром деструктивном панкреатите остается на достаточно высоком уровне. В выборе адекватной лечебной тактики при деструктивном панкреатите важное место занимает раннее выявление групп риска тяжелого течения заболевания и летального исхода [1, 2, 7]. Для этого в хирургической практике широко применяются шкалы органных дисфункций: Ranson, Imrie, APACHE II, APACHE, SAPS, MODS, Balthazar (КТ), SOFA [4, 5]. Однако их прогностическая ценность неабсолютна (AUC 0,75–0,84) [9], а процедура их выполнения – сложна. В связи с этим интерес представляет возможность прогноза вероятности летального исхода по наиболее распространенному и широко применяемому маркеру острого панкреатита – уровню амилазы крови. В национальных рекомендациях стран Западной Европы, Северной Америки и Японии, амилаза используется как фактор прогноза развития острого панкреатита [6, 8, 10]. Исследований, касающихся прогноза тяжести течения, объема некрозов и летальности, мало. Современные методы многофакторного статистического анализа в них не использовались.

Указанные проблемы обусловили цель настоящего исследования – выявление групп риска раннего летального исхода (первые трое суток от начала панкреонекро-за) по значениям уровня амилазы сыворотки крови.

Материалы и методы

Проведен ретроспективный анализ результатов лечения 149 больных панкреонекрозом, поступивших в хирургические отделения Ярославской областной клинической больницы за период с 1996 по 2011 годы, городской больницы №1 г. Вологды за период с 2005 по 2010 годы, городской больницы №2 г. Костромы за период с 2008–2009 годы и городской больницы № 1 г. Рыбинска за период с 2008 по 2009 годы. Всем пациентам в течение первых трех суток от начала заболевания выполнялось исследование уровня амилазы сыворотки крови (160 наблюдений).

Критериями панкреонекроза считали: 1) обнаружение некроза поджелудочной железы и парапанкреа-тической клетчатки в ходе операции; 2) наличие некроза поджелудочной железы и парапанкреатической клетчатки при патологоанатомическом вскрытии у неоперирован-ных больных; 3) наличие у неоперированных больных жидкостных образований с секвестрами по результатам ультразвукового исследования, компьютерной томографии и магнитно-резонансной томографии.

Ранним летальным исходом считали смерть в течение первых трех суток от начала развития панкрео-некроза.

Амилаза крови определялась унифицированным методом и выражалась в международной системе единиц активности.

Прогнозирование ранней смерти проводили в 3 этапа. На первом сравнивали уровни амилазы у выживших и умерших в указанные сроки. При выявлении достоверных (t-критерий и U-критерий; p < 0,05) различий переходили ко второму этапу – прогнозированию летального исхода с помощью ROC-анализа. Точность прогноза определяли по величине AUC (площади под характеристической кривой) и по порогу отсечения (значению критерия с наилучшим соотношением чувствительности (Se) и специфичности (Sp). Уровень AUC классифицировали на основе экспертной шкалы значений AUC [3]. Такая интерпретация оказывалась возможной только при площади под характеристической кривой, достоверно (U-критерий; р < 0,05) отличающейся от площади под бесполезным классификатором. На третьем этапе с помощью много-

факторных моделей пытались улучшить возможность прогноза ранней летальности. Для этого использовали логистическую регрессию. По ее результатам определяли наличие достоверно существующей модели совместного влияния сразу нескольких факторов (амилазы крови и других) на изменения летальности (критерий χ 2; р < 0,05), достоверность вхождения каждого из предикторов в модель (критерий χ 2; р < 0,05). Определяли направленность влияния каждого из этих факторов на летальность: «-» перед регрессионным коэффициентом предиктора означал увеличение летальности при числовом уменьшении его значения, «+» – увеличение летальности при увеличении значений предиктора. Устойчивость модели оценивали по отношению шансов (OR). Модель признавалась устойчивой при OR близком к 1. Результатом применения логистической регрессии было определение ассоциированного критерия, по изменениям которого в ROC-анализе оценивали точность прогноза, сравнивая ее с точностью амилазного одномерного теста.

Статистическую обработку полученных данных производили на компьютере с помощью программы StatSoft, Inc. (2011). STATISTICA (data analysis software system), version 10. www.statsoft.com . и MedCalc® version 10.5.0.0.

Результаты и их обсуждения

У пациентов, умерших в течение первых трех суток от начала панкреонекроза, выявлено достоверное увеличение уровня амилазы крови в этот период времени (медиана = 924, LQ = 527, HQ = 1769 ЕД/л против медиана = 450, LQ = 170, HQ = 856 ЕД/л; U-тест, p < 0,05) (рис. 1).

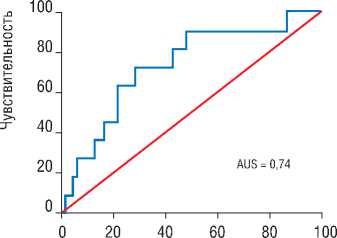

ROC-анализ (рис. 2) выявил существование одномерной модели прогноза (p < 0,05) «хорошего» качества, что подтверждает площадь под характеристической кривой 0,74. Наилучшая точность прогнозирования этой модели находилась в точке со значением 749 ЕД/л. Все значения ниже полученного порога прогнозировали возможность больного прожить более трех дней с начала болезни, а выше –летальный исход. Чувствительность модели – 72,7%, специфичность – 71,8%.

Логистической регрессией были определены несколько моделей совокупного влияния факторов тяжести состояния на летальность в первые трое суток от начала заболевания. Из которых была выбрана одна с лучшими характеристиками (табл. 1).

Модель составили три предиктора – активность амилазы, концентрация натрия сыворотки крови и относительное количество лимфоцитов, изменения которых, были достоверно связаны друг с другом и изменением ранней летальности. Достоверность существования такой модели определялась уровнем p < 0,05, критерия χ 2. Каждый из входящих в модель факторов имел низкие значения p, свидетельствующие о малой вероятности отклонения от нулевой гипотезы о вхождении их в модель. Знаки минус перед регрессионными коэффициентами концентрации натрия и относительного количества

8000 .

выживших (п = 149)

° Median

р < 0,05

умершие (п = 11)

□ 25%-75%

I Min-Max

Рис. 1. Величина амилазы крови у выживших и умерших больных панкре-онекрозом

100-Специфичность

Рис. 2. ROC-кривая прогноза летального исхода по значениям амилазы к третьим суткам развития панкреонекроза

Табл. 1. Модель совокупного влияния факторов на раннюю летальность при панкреонекрозе

|

количество наблюдений |

102 |

|

|

χ2 |

p < 0,05 |

|

|

факторы модели |

коэффициенты |

p факторов |

|

амилаза (ЕД/л) |

0,00084689 |

0,0141 |

|

уровень Na сыворотки крови (моль/л) |

-0,18356 |

0,0094 |

|

относительное кол-во лимфоцитов (г/л) |

-0,25307 |

0,0465 |

|

константа |

22,3304 |

|

|

верно классифицируемые случаи |

96,1% |

|

AUC = 0,86

|

показатель |

отношение шансов |

95% ДИ |

|

амилаза (ЕД/л) |

1,0008 |

1,0002 to 1,0015 |

|

уровень Na сыворотки крови (моль/л) |

0,8323 |

0,7246 to 0,9560 |

|

относительное кол-во лимфоцитов (г/л) |

0,7764 |

0,6052 to 0,9961 |

лимфоцитов указывали на снижение вероятности ранней смерти при уменьшении значений этих предикторов. Повышение уровня амилазы, наоборот, увеличивало вероятность летального исхода в первые несколько суток заболевания. Отношение шансов для каждого из предикторов близкое к единице свидетельствовало об устойчивости модели.

В целом, зависимость влияния факторов этой модели на прогноз ранней летальности при панкреонекрозе, отражена в регрессионном уравнении:

Y = 22,331 + 0,001 x X1 - 0,184 x X2 - 0,253 x X3

где: Y – значение ассоциированого критерия; X1 – уровень амилазы (ЕД/л); X2 – уровень натрия (ммоль/л); X3 – относительное кол-во лимфоцитов (%).

Значение ассоциированного критерия были определены у 102 больных, затем введены в ROC-анализ для определения прогноза летального исхода. Выявлено высокое качество прогноза летальности в первые трое суток от начала заболевания (AUC = 0,86). Порогом отсечения стал уровень критерия «-2,52». При больших значениях прогнозировался летальный исход, при меньших – выживание в течение первых трех суток от начала заболевания. Чувствительность прогноза – 71,4%, специфичность – 83,2%.

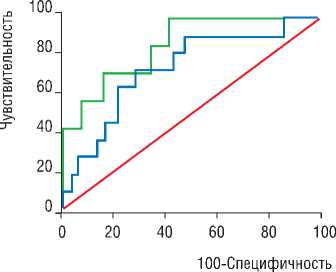

Таким образом, многофакторная модель прогноза ранней летальности имела лучшие характеристики (AUC = 0,86 против AUC = 0,74) в сравнении с одномерным амилазным тестом (рис. 3).

Выводы

-

1. Значения уровня амилазы первых трех суток от начала заболевания могут использоваться как прогностический фактор для выделения групп вероятного раннего летального исхода. Уровень фермента выше 749 ЕД/л будет относить больного в группу риска смерти к 3 суткам развития заболевания (AUC = 0,74).

-

2. Более точный прогноз группы риска возможен при использовании многофакторной модели, состоящей из амилазы, уровня натрия и относительного количества лимфоцитов (AUC = 0,86). Значение полученного ассоциированного критерия этой модели выше «-2,52» будет прогнозировать вероятность летального исхода, ниже – возможность прожить более трех суток.

— Модель амилазы AUG = 0,74

— Многомерная модель AUG = 0,86

Рис. 3. Сравнение ROC-кривых моделей

Список литературы Выявление групп риска ранней летальности больных панкреонекрозом по значениям амилазы крови в начале заболевания

- Багненко С.Ф. Острый панкреатит -современное состояние проблемы и нерешенные вопросы/С.Ф. Багненко, В.Р. Гольцов и др.//Альманах Института хирургии имени А.В. Вишневского. -2008. -№ 3. -С. 104-112.

- Бескосный А.А. Критерии прогноза тяжелого течения острого панкреатита/А.А. Бескосный, С.А. Касумьян//Анналы хирургической гепатологии. -2003. -№2. -С. 24-32.

- Власов В.В. Эффективность диагностических исследований/В.В. Власов. -М.: Медицина, 1988. -253 с.

- Савельев В.С. Деструктивный панкреатит: алгоритм диагностики и лечения (проект)./В.С. Савельев, М.И.Филимонов, Б.Р. Гельфанд, С.З. Бурневич//Consilium medicum -2001. Т. 3, №6. -С. 273-279.

- Carroll J.K. Acute pancreatitis: diagnosis, prognosis, and treatment./J.K. Carroll, B. Herrick, T. Gipson, S.P. Lee//Am Fam Physician -2007. -Vol. 75. -P. 1513-1520.

- Banks P.A. Classification of acute pancreatitis -2012: revision of Atlanta classification and definitions by international consensus.//P.A. Banks, T.L. Bollen, C. Dervenis et al. Gut. -2013. -Р. 102-111.

- Petrov M.S. Organ failure and infection of pancreatic necrosis as determinants of mortality in patients with acute pancreatitis/M.S. Petrov, S. Shanbhag, M. Chakraborty et al.//Gastroenterology -2010. -P. 813-820.

- Takeda Т. JPN Guidelines for the management of acute pancreatitis: medical management of acute pancreatitis./Т. Takeda, T. Takada, Y. Kawarada, et al.//J Hepatobiliary Pancreat Surg. -2006. -P. 42-47.

- Kimmo I. Multiple organ dysfunction associated with severe acute pancreatitis./I. Kimmo, I. Halonen, V. Pettila, A.K. Leppaniemi, E.A. Kemppainen, P.A. Puolakkainen, R.K. Haapiainen//Crit Care Med. -2002. -P. 1274-1279.

- Working Group IAP/APA Acute Pancreatitis Guidelines. IAP/APA evidence-based guidelines for the management of acute pancreatitis. Pancreatology. -2013. -P. 1-15.