Выявление показателей устойчивого развития сельских территорий Красноярского края методом факторного анализа

Автор: Калягина Л.В., Разумов П.Е.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Экономика

Статья в выпуске: 3, 2014 года.

Бесплатный доступ

Авторами статьи из множества анализируемых показателей устойчивого развития сельских территорий методом факторного анализа отбираются обобщающие характеристики организационной структуры и механизма развития изучаемого явления. Модель устойчивого развития сельских территорий строится по данным Красноярского края.

Устойчивое развитие, метод факторного анализа, факторные нагрузки, показатели, численность населения, возрастная структура населения, стратегия

Короткий адрес: https://sciup.org/14083589

IDR: 14083589 | УДК: 338.43(571.51)

Текст научной статьи Выявление показателей устойчивого развития сельских территорий Красноярского края методом факторного анализа

Устойчивое развитие сельских территорий является важнейшим условием бесконфликтного и демократического развития российского общества, его экономического и социального благополучия. В общем случае все факторы, определяющие условия и потенциальные возможности устойчивого развития сельских территорий страны, можно разделить на четыре группы [1]:

-

1) производственно-экономического развития, связанные с уровнем развития сельскохозяйственного производства и его положением в условиях открытого рынка, развитием иных видов производства и сферы услуг, особенно с состоянием снабжения производства и торговли произведенной продукцией (региональный маркетинг);

-

2) социально-экономического развития, связанные с населением, его культурой и способом расселения, уровнем занятости населения и его доходов, его социальным обеспечением, сложившейся инфраструктурой;

-

3) сохранения природного, культурного и духовного наследия, связанные с объектами природы (земельными, водными и иными природными ресурсами, особенными объектами живой природы), во многом определяющие возможности и экономическую ценность территории, а также с памятниками архитектуры, включая религиозные, и всем другим, составляющим историю края, историю страны и представляющим интерес как для настоящего поколения, так и последующих;

-

4) политики и институциональных преобразований, связанные с отношениями владения, распоряжения и пользования землёй, лесами, водными ресурсами, объектами производства, инфраструктуры и другими, участвующими в системе многофункционального развития сельских территорий.

Генеральная (обобщающая) проблема устойчивого развития охватывает проблемы и задачи, которые можно вскрыть при исследовании ситуации относительно конкретной территории, в нашем случае -Красноярского края.

Показатели устойчивого развития сельских территорий Красноярского края отбирались из статистической отчетности Министерства финансов Красноярского края, в которой проводилось межбюджетное выравнивание социально-экономических индикаторов территорий края [1]. Под бюджетным выравниванием рассматривается процесс, осуществляемый органами власти вышестоящего уровня с целью сглаживания различий в уровнях социально-экономического развития территорий, обеспечения сбалансированности бюджетов всех уровней и равной возможности реализации на всей территории Российской Федерации социальных гарантий. Следовательно, можно сделать выводы, что направление устойчивого развития совпадает с задачами межбюджетного выравнивания.

По всем сельским территориям были сформированы следующие показатели устойчивого развития Красноярского края:

-

1) кадастровая стоимость находящихся на территории муниципального образования участков земли, облагаемых земельным налогом, принадлежащих юридическим лицам;

-

2) начисленная сумма налога на прибыль организаций;

-

3) начисленная сумма налога на имущество физических лиц;

-

4) фонд оплаты труда;

-

5) протяженность улично-дорожной сети для проезда транзитного транспорта;

-

6) протяженность зимних автомобильных дорог (автозимников);

-

7) розничный оборот товаров и услуг (с досчетом на объемы скрытой деятельности);

-

8) объем выбросов в атмосферу загрязняющих веществ;

-

9) площадь территории;

-

10) численность постоянного населения;

-

11) численность населения, проживающего в "малых" поселениях;

-

12) численность детей в возрасте от 1 до 6 лет;

-

13) численность детей в возрасте до 17 лет;

-

14) численность населения старше трудоспособного возраста;

-

15) численность сельского населения;

-

16) размер средней заработной платы;

-

17) численность детей в возрасте до 17 лет, обучающихся в общеобразовательных школах-интернатах (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей);

-

18) величина краевого стандарта предельной стоимости предоставляемых жилищно-коммунальных услуг (без учета газа и капитального ремонта) на 1 м2 общей площади жилья в месяц.

Вышеназванные показатели можно разделить на четыре группы: производственно-экономические, социально-экономические, экологические, институциональные. Для проведения статистического анализа исходной информации была сформирована таблица данных с размерностью из 18 показателей и 46 наблюдений (населенных пунктов Красноярского края). Перед нами была поставлена задача выявления из собранных 18 показателей наиболее информативных, то есть определение тех показателей, которые несут на себе основную смысловую нагрузку и оказывают наибольшее влияние на формирование устойчивого развития 46 сельских территорий Красноярского края [2]. Далее на основании результатов обработки собранных эмпирических данных необходимо интерпретировать полученные числовые значения, придав им экономико-социальный смысл, и сформулировать предложения по совершенствованию устойчивого развития сельских территорий региона.

Для решения поставленной задачи подходят методы многомерной статистики, позволяющие снизить размерность исходных данных. Одним из наиболее распространенных методов снижения размерности является метод факторного анализа.

Факторный анализ (ФА) представляет собой совокупность методов, которые на основе реально существующих связей анализируемых признаков и связей самих наблюдаемых объектов позволяют выявлять скрытые (неявные, латентные) обобщающие характеристики организационной структуры и механизма развития изучаемых явлений, процессов.

Методы факторного анализа в исследовательской практике применяются главным образом с целью сжатия информации, получения небольшого числа обобщающих признаков, объясняющих вариативность (дисперсию) элементарных признаков (R-техника факторного анализа) или вариативность наблюдаемых объектов (Q-техника факторного анализа).

Алгоритмы факторного анализа основываются на использовании редуцированной матрицы парных корреляций (ковариаций). Редуцированная матрица – это матрица, на главной диагонали которой располо- жены не единицы (оценки) полной корреляции, или оценки полной дисперсии, а их редуцированные, несколько уменьшенные величины. При этом постулируется, что в результате анализа будет объяснена не вся дисперсия изучаемых признаков (объектов), а ее некоторая часть, обычно большая. Оставшаяся необъяс-ненная часть дисперсии – это характерность, возникающая из-за специфичности наблюдаемых объектов, или ошибок, допускаемых при регистрации явлений, процессов, т.е. ненадежности вводных данных.

При классификации ФА можно выделить следующие группы методов:

-

1) метод главных компонент (Г. Хотеллинг);

-

2) упрощенные методы ФА , которые появились в первой половине двадцатого столетия во время формирования базисных теоретических разработок ФА. Они отличаются, с одной стороны, сравнительно простыми вычислительными процедурами, с другой – ограниченными возможностями в выделении латентных факторов и аппроксимации факторных решений. В данную группу входят:

-

- однофакторная модель Ч. Спирмена, которая позволяет выделять только один латентный фактор;

-

- бифакторная модель Г. Холъзингера, ориентированная на выделение двух латентных факторов;

-

- центроидный метод Л. Тэрстоуна, в котором множество корреляций между переменными рассматривается как пучок векторов, латентный фактор в этом пучке появляется как некий уравновешивающий вектор, проходящий через его центр;

-

3) современные аппроксимирующие методы ФА , имеющие по сравнению с предыдущей группой более гибкую модель выделения латентных факторов (искусственно не ограничивающую их число), а также позволяющие оптимизировать полученные решения. В эту группу входят:

-

- метод главных факторов Г. Томсона, применяемый на практике особенно часто, поскольку он более близок методу главных компонентов;

-

- групповой метод Л. Гуттмана и П. Хорста, основанный на исследовании не простого набора данных, а предварительно отобранных анализируемых признаков (наблюдаемых объектов);

-

4) методы с повышенными аппроксимирующими свойствами, позволяющие получать и последовательно улучшать аналитические результаты, поскольку отличаются сложностью алгоритмов и высокой трудоемкостью вычислительных процедур, практически нереализуемы без технических средств. В эту группу входят методы:

-

- максимального правдоподобия Д. Лоули и Д. Максвелла;

-

- минимальных остатков Г. Хармана ;

-

- двухфакторного анализа Г. Кайзера и И. Кэффри ;

-

- канонического факторного анализа К. Рао.

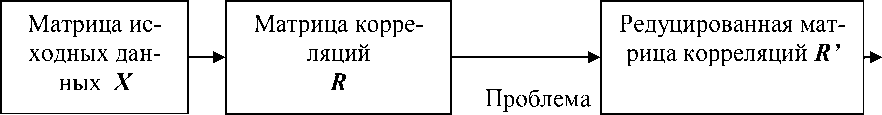

Несмотря на различия, многочисленные методы факторного анализа имеют общую алгоритмическую схему реализации (рис. 1).

общности

вращения (5) Проблема оценки значений факторов

Рис. 1. Алгоритмическая схема реализации методов факторного анализа

В факторном анализе предполагается объяснение не всей дисперсии варьирующих элементарных признаков, а только некоторой ее части. Таким образом, матрицы факторного отображения ( А ) представляют только объясненную часть дисперсии – общность ( h 2 ). Кроме того, остается необъясненная часть дисперсии, или характерность ( d 2 ). Полное разложение дисперсии в факторном анализе в зависимости от возможностей применяемых методов можно представить в виде следующей схемы связей дисперсионных показателей.

Общность - доля дисперсии, объясненная действием общих факторов h 2 = a ^ + a 2 2 +... + a 2 Jm и h 7 2 = 1 - d J .

Характерность – доля дисперсии, необъясненной действием общих факторов d J = 1 - h J = bj 2 + 1 2 .

Специфичность – доля дисперсии, обусловленной специфичной вариабельностью анализируемого признака ( X} ) b 2 = d J - 1 J .

Ненадежность – доля дисперсии, обусловленной несовершенством измерений (ошибками измерений) l 2 = 1 - h} 2 - b 2 .

Надежность - доля дисперсии характерного фактора без измерений ошибки c 2 = h 2 + b} 2 = 1 - 1 2 .

Полная дисперсия – дисперсия варьирующих значений стандартизированного признака ( Z ) h 2 + d 2 = h 2 + b 2 + 1 2 = 1 .

Общие факторы выделяют последовательно: первый фактор, объясняющий наибольшую долю дисперсии исходных переменных, затем второй, объясняющий следующую по величине долю дисперсии, и т.д. Процесс выделения общих факторов может быть прерван, если объяснена достаточная доля дисперсии элементарных признаков. В ходе построения матрицы факторного отображения ( A ) при необходимости, когда ее столбцы плохо структурированы и слабо поддаются интерпретации, производится вращение общих факторов. Вращение может быть ортогональным (при сохранении линейной независимости общих факторов) или косоугольным (в ходе вращения появляются линейно-зависимые общие факторы). Посредством вращения решается задача упрощения структуры общих факторов. Другими словами, в процессе вращения факторные нагрузки одних элементарных признаков (наиболее значимых) возрастают, а других (менее значимых) – снижаются. В результате получают упрощенную структуру факторов, которая легче поддается объяснению.

На основе матрицы факторного отображения ( A ) (без вращения или после вращения) определяют значения главных факторов по каждому из наблюдаемых объектов. При условии, что в анализе остаются все главные факторы и их число равно числу элементарных признаков, матрица значений главных факторов определяется как F = AZT . В другом случае, который является более естественным для ФА и встречается чаще, число главных факторов значительно меньше числа элементарных признаков ( r < m ) и матрица A - неквадратная, тогда матрица значений главных факторов определяется как F = ( ATA )1 AT ZT.

Результатом решения задачи методом главных факторов, так же как и методом главных компонент, будут системы линейных уравнений вида Z = AFT ; F = Л- 1 ATZ и матрица значений главных факторов ( F ) .

Применение метода факторного анализа к исследуемой совокупности было реализовано с помощью программы SPSS – очень мощного и широко распространенного пакета профессионального компьютерного анализа данных.

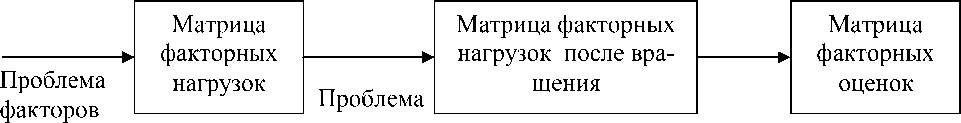

В результате проведенной обработки данных методом факторного анализа на ППП SPSS по 46 сельским территориям Красноярского края из 18 собранных показателей было определено, что наиболее важными факторами, определяющими устойчивое развитие сельских территорий Красноярского края, являются те, которые расположены в порядке убывания факторной нагрузки. А именно:

-

1) численность постоянного населения (V11);

-

2) численность детей (V14 – в возрасте от 1 до 6 лет, V13 – в возрасте до 17 лет);

-

3) размер средней заработной платы (V18);

-

4) численность пенсионеров (V15).

Определено, что самым значимым фактором является численность постоянного населения. Следовательно, для устойчивого развития сельских территорий необходимо в первую очередь обеспечить увеличение численности постоянного населения сельской местности. Также из результатов обработки методом факторного анализа для сельских территорий Красноярского края видно, насколько актуально увеличение численности детей разных возрастов. Этот показатель выходит на второе место по значимости при выявлении характеристик организационной структуры и механизмов устойчивого развития сельских территорий. Первый, второй и четвертый факторы отражают демографическое состояние сельских территорий, являясь социальными характеристиками. Третий фактор можно отнести к экономическим показателям организационной структуры устойчивого развития.

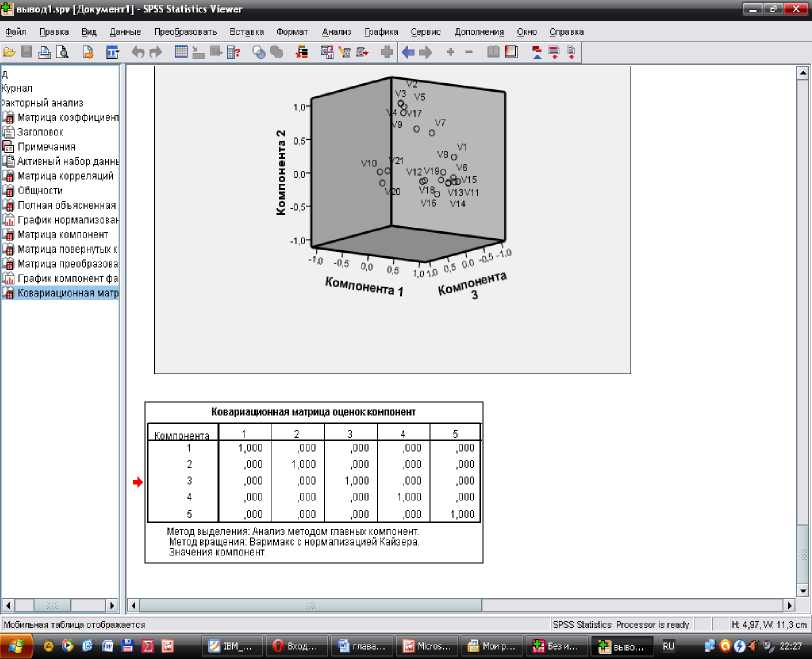

Рис. 2. Результат обработки данных SPSS. Матрица главных компонент

Z iim = 0,963F ii + 0,142F i2 + 0,091F i3 + 0,099F i4 - 0,066F i5 ;

Z i4(2) = 0,948F 2i + 0,149F 22 - 0,023F 23 + 0,122F 24 - 0,026F 25 ;

Z i3(3) = 0,940F 31 + 0,158F 32 - 0,020Р зз + 0,137F 34 - 0,056F 35 ;

Z 18(4) = 0,841F 41 + 0,083F 42 + 0,044F 43 + 0,376F 44 + 0,181F 45 .

Здесь Zj зависит от общих факторов и характерного фактора. Систему полученных уравнений называют факторным отображением. Коэффициенты при факторах называют факторными нагрузками, которые показывают значимость каждого из факторов для j -го признака.

В результате обработки исходных данных были отобраны такие факторные нагрузки, значения которых превысило 0,8. Это прослеживается по промежуточным результатам обработки, представленным на рис. 2, из которых видно, что наиболее значимых фактора четыре.

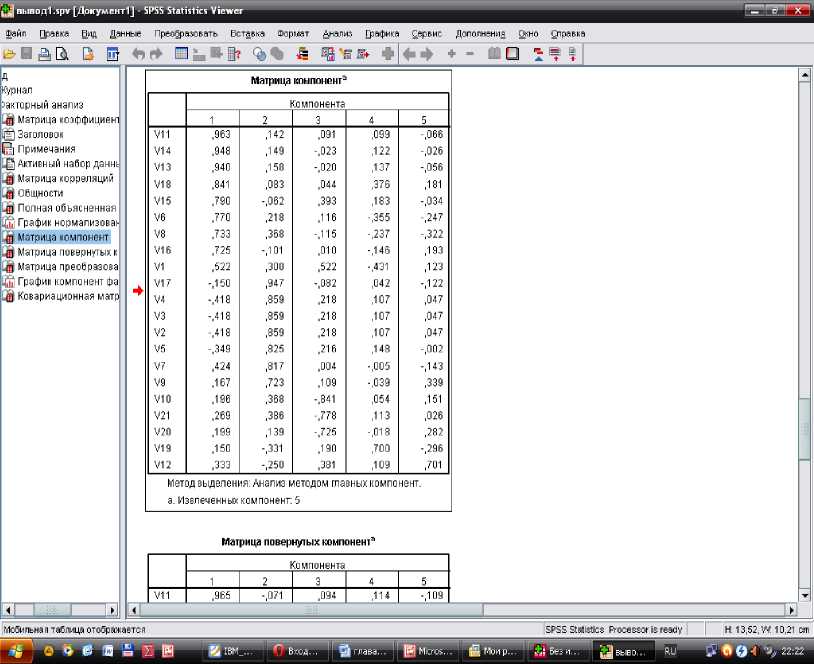

После вращения матрицы исходных данных распределение факторных нагрузок осталось неизменным (рис. 3).

Рис. 3. Результат обработки данных SPSS. Вращение матрицы

По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю, численность сельского населения Красноярского края стремительно снижается. По состоянию на начало 2013 года городское население составляет 76,64 %, сельское – 23,36 %.

Динамика численности населения Красноярского края

Таблица 1

|

Год |

Население, тыс. чел. |

В том числе |

Доля в общей численности населения, % |

||

|

городское |

сельское |

городского |

сельского |

||

|

2002 |

3015,3 |

2253,2 |

720,3 |

75,7 |

24,3 |

|

2003 |

2961,9 |

2245,3 |

716,6 |

75,8 |

24,2 |

|

2004 |

2942,0 |

2233,8 |

708,2 |

75,9 |

24,1 |

|

2005 |

2925,3 |

2220,8 |

704,6 |

75,9 |

24,1 |

|

2006 |

2906,2 |

2197,3 |

708,9 |

75,6 |

24,4 |

|

2007 |

2893,7 |

2181,9 |

711,8 |

75,4 |

24,6 |

|

2008 |

2890,4 |

2192,3 |

698,0 |

75,9 |

24,1 |

|

2009 |

2889,8 |

2186,3 |

703,5 |

75,7 |

24,3 |

|

2010 |

2893,9 |

2195,5 |

698,4 |

75,9 |

24,1 |

|

2011* |

2829,1 |

2161,6 |

667,6 |

76,4 |

23,6 |

|

2012* |

2838,4 |

2170,2 |

668,2 |

76,5 |

23,5 |

*Численность населения на 01.01.2011 г. и на 01.01.2012 г. с учетом предварительных итогов Всероссийской переписи населения 2010 г. по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю.

В 2010 году к территориям с очень высоким уровнем смертности относились четыре муниципальных района Красноярского края: Бирилюсский, Пировский, Саянский, Уярский. Основные причины смертности связаны с заболеваниями системы кровообращения (34,8 %), онкологией (13,4 %), а также с внешними причинами (10,2 %) (несчастные случаи, травмы, отравления, убийства, самоубийства).

Снижение рождаемости и рост смертности населения на протяжении длительного периода привели к необратимым изменениям возрастной структуры населения Красноярского края. Оно считается демографически старым и относится к регрессивному типу, поскольку доля детского населения в возрасте до 14 лет почти в два раза ниже, чем доля населения в возрасте 50 лет и старше (16,1 и 30,9 % соответственно); доля пожилых людей в возрастной структуре населения составляет 15,8 % (табл. 2).

Возрастная структура населения Красноярского края за 2000-2011 гг., %*

Таблица 2

|

Год |

Возрастная группа населения |

|||||

|

0-14 лет |

50 лет и старше |

60 лет и старше |

Моложе трудоспособного |

Трудоспособное |

Старше трудоспособного |

|

|

2000 |

19,4 |

24,3 |

14,9 |

21,2 |

61,7 |

17,0 |

|

2001 |

18,6 |

24,9 |

15,3 |

20,4 |

62,5 |

17,0 |

|

2002 |

17,7 |

25,5 |

15,5 |

19,6 |

63,1 |

17,2 |

|

2003 |

17,0 |

26,1 |

15,3 |

18,9 |

63,9 |

17,3 |

|

2004 |

16,9 |

26,3 |

14,7 |

18,7 |

64,3 |

17,0 |

|

2005 |

16,4 |

26,9 |

14,3 |

18,1 |

64,8 |

17,1 |

|

2006 |

16,0 |

28,0 |

14,1 |

17,5 |

65,2 |

17,3 |

|

2007 |

15,7 |

27,6 |

14,1 |

17,1 |

65,3 |

17,6 |

|

2008 |

15,6 |

28,8 |

14,4 |

16,8 |

65,1 |

18,0 |

|

2009 |

15,7 |

29,3 |

14,6 |

16,8 |

64,8 |

18,4 |

|

2010 |

15,9 |

29,8 |

15,0 |

17,0 |

64,1 |

18,9 |

|

2011 |

16,1 |

30,9 |

15,8 |

19,4 |

60,8 |

19,8 |

* По данным Управления Роспотребнадзора.

Анализ статистических данных показывает, что в сельской местности Красноярского края происходит обезлюдение, запустение. При нехватке специалистов и молодежи имеет место избыток пожилых возрастных категорий, а также работников с низкой квалификацией труда.

Сложная социально-демографическая ситуация в сельских территориях в большинстве случаев является следствием проблем с трудоустройством, отсутствием элементарных условий жизни, бытового, медицинского, культурного обслуживания, слаборазвитой инфраструктуры.

Следовательно, в настоящее время существует острая необходимость поиска новых путей решения экономических и социальных проблем устойчивого развития сельских территорий в рамках приоритетных направлений политики государства. Основные направления предстоящих реформ нашли свое отражение в государственной национальной стратегии устойчивого развития сельских территорий, цивилизованно учитывающей не только общечеловеческие, но и этнические особенности российского сельского образа жизни, особую роль деревни (в силу пространственно-территориальной специфики) в социальной и экономической жизни российского общества и реализации российских геополитических интересов.

На основе национальной стратегии устойчивого развития сельских территорий на текущий момент разрабатываются федеральные целевые программы по социально-экономическому развитию российской деревни и, прежде всего, программы преодоления сельской бедности, повышения численности, занятости и доходов сельского населения, развития сельского самоуправления, стимулирования развития несельскохозяйственного бизнеса в сельской местности.