Выявление предпосылок нарушения письма у обучающихся, осваивающих начальный уровень общего образования

Автор: Шруб М.В.

Журнал: Международный журнал гуманитарных и естественных наук @intjournal

Рубрика: Педагогические науки

Статья в выпуске: 1-3 (64), 2022 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты диагностики предпосылок нарушения письма у обучающихся, осваивающих начальный уровень общего образования; приводятся данные о недостаточно сформированных у них моторных и зрительных функциях, что может стать причиной диспраксической или зрительно-пространственной дисграфии.

Функциональный базис письма, предпосылки нарушения письма, обучающиеся "группы риска" в овладении письмом

Короткий адрес: https://sciup.org/170193013

IDR: 170193013

Текст научной статьи Выявление предпосылок нарушения письма у обучающихся, осваивающих начальный уровень общего образования

С каждым годом растет численность школьников, имеющих сложности в овладении навыком письма. Эта проблема проявляется у обучающихся уже в первом классе, когда школьники испытывают пока еще только трудности при обучении грамоте в процессе знакомства и написания букв, и становится более очевидной с момента перехода от написания букв к словам и предложениям, трудности уже переходят в нарушение письма, которое проявляется в устойчивых ошибках. Трудности и нарушения письма оказывают негативное влияние на весь учебный процесс в целом и развитие личности ребенка [1]. Возникающие у первоклассников трудности овладения письмом могут быть связаны с неравномерностью развития или с недоразвитием психических функций, которые обеспечивают процесс письма и составляют его функциональный базис [2].

Такая ситуация определяет необходимость своевременно проводить диагностику состояния функционального базиса письма у обучающихся первых классов, чтобы на ранних стадиях выявить предпосылки нарушения письма и, как можно скорее, начать проводить коррекционнопрофилактическую работу.

С целью выявления предпосылок нарушений письма у обучающихся осваивающих начальный уровень образования была проведена нейропсихологическая диагностика обучающихся первых классов. Нами были использованы методики обследова- ния функционального базиса письма, представленные в пособии Т.В. Ахутиной и О.Б. Иншаковой [3].

Экспериментальную группу составили 28 младших школьников. При определении ее состава были проведены:

-

1) анкетирование учителей начальных классов на предмет наличия у школьников трудностей овладения письмом и особенностей поведения на уроках;

-

2) анализ рабочих тетрадей и прописей обучающихся с целью определения трудностей письма;

-

3) беседа с учителями-логопедами школы на предмет выявления речевого статуса обучающихся.

-

4. В них отражаются средние данные по уровню выполнения школьниками всех параметров в целом.

Из 28 обучающихся, отобранных нами и имеющих проблемы с письмом, только 8 детей (28,5%) были зачислены в логопункт как школьники, имеющие устно-речевые проблемы, и, соответственно, получали логопедическую помощь.

Далее у детей было проведена оценка и анализ состояния функционального базиса письма. В содержание диагностической программы входили следующие пробы: динамический праксис; реципрокная координация движений; графическая проба на переключение; реакция выбора; таблицы Шульте; пятый лишний; праксис позы пальцев; наложенные рисунки; перечеркнутые изображения; зрительнопространственная память [2].

В ходе исследования нами были получены данные об оценке состояния мотор- ной сферы, произвольной регуляции деятельности, произвольного внимания, процессов переработки зрительной информации, что представлено на рисунках 1, 2, 3,

-

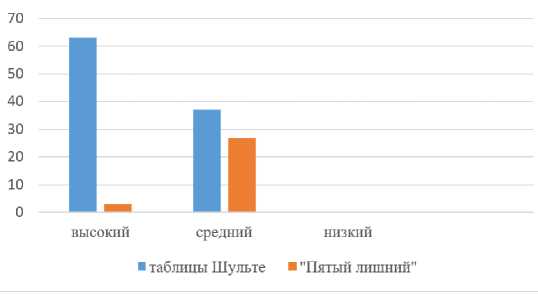

■ динамический праксис ■ реципрокная координация ■ праксис позы пальцев

Рис. 1. Уровень развития моторных функций (тонкой моторики) у младших школьников

-

■ высокий ■ средний ■ низкий

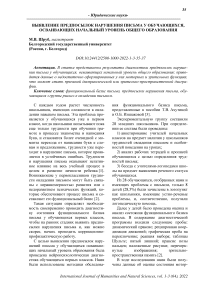

Рис. 2. Уровень развития произвольной регуляции деятельности у младших школьников

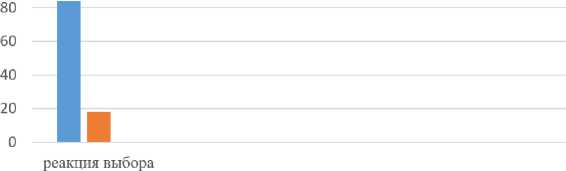

Рис. 3. Уровень развития произвольного внимания у младших школьников

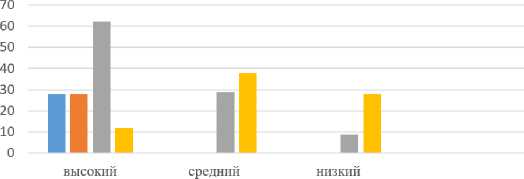

■ проба Поппельрейтера ■ перечеркнутые изображения

■ проба Хэда ■ зрительно-пространственная память

Рис. 4. Уровень переработки зрительной информации у младших школьников

Результаты экспериментального исследования позволили сделать следующие выводы:

-

1. У всех детей, как имеющих устноречевые нарушения, так и с нормой речевого развития, была выявлена недостаточность развития психических функций, составляющих невербальный компонент функционального базиса письма.

-

2. Наибольшую трудность вызвали пробы на зрительно-пространственную память, динамический праксис, реципрок-

- ную координацию, что свидетельствует о недоразвитии у обучающихся тонкой моторики рук и недостаточности переработки зрительной информации.

-

3. Можно говорить о наличии у обследованных детей предпосылок к диспрак-сической и зрительно-пространственной дисграфии.

-

4. 71,5% обследованных обучающихся первых классов, имеющих предпосылки к дисграфии, а, следовательно, попадающих в «группу риска», не получают необходимую коррекционно-педагогическую поддержку, что свидетельствует о несовершенстве организации системы психологопедагогического сопровождения детей

«группы риска» в отношении овладения навыком письма в общеобразовательной организации.

Список литературы Выявление предпосылок нарушения письма у обучающихся, осваивающих начальный уровень общего образования

- Алеева И.В. Нейропсихологический анализ трудностей освоения младшими школьниками навыка письма // Научно-исследовательские решения современной России в условиях кризиса. - 2020. - С. 192-195.

- EDN: KEBBWS

- Корнев А.Н. Нарушения чтения и письма у детей: учеб.-метод. пособие. - СПб.: МиМ, 1997. - 286 с.

- Ахутина Т.В. Нейропсихологическая диагностика, обследование письма и чтения младших школьников // Т.В. Ахутина, О.Б. Иншакова. - М.: В. Секачев, 2008. - 128 с.

- EDN: QXTQKZ

- Лысова Н.Е. Нейропсихологический подход к проблеме нарушений письма у младших школьников, обусловленных недостаточной сформированностью регуляции, программирования и контроля // Молодой ученый. - 2019. - №34 (272). - С. 60-62.

- EDN: NOEZLX

- Мурованая Н.Н. Коррекция дисграфии у младших школьников с учетом нейропсихологического подхода / Н.Н. Мурованая, Ю.Ю. Курбангалиева // Гуманитарные науки. - 2020. - №4 (52). - С. 128-136.

- EDN: YPSVXK