Выявление проблем загрязнения промышленных территорий нефтепродуктами через анализ многолетних наблюдений на режимных скважинах

Автор: Медведков К.С., Штриплинг Л.О.

Журнал: Вестник Пермского университета. Геология @geology-vestnik-psu

Рубрика: Геоэкология

Статья в выпуске: 1 т.19, 2020 года.

Бесплатный доступ

Актуальность работы обусловлена высокой техногенной нагрузкой на окружающую среду промышленных зон, связанных с добычей, хранением, транспортировкой, переработкой и потреблением нефти и ее продуктов. Утечки, аварии, потери в производственных циклах приводят к поступлению нефтепродуктов в окружающую среду, их воздействие вызывает серьезные экологические проблемы. Загрязнение нефтепродуктами носит глобальный характер, отравляя биосферу и меняя условия жизни. Загрязнение гидросферы - одно из наиболее существенных, рассматривается в статье на примере подземных вод промышленных зон.

Подземные воды, нефтепродукты, скважина, наблюдения, уровень подземных вод

Короткий адрес: https://sciup.org/147246181

IDR: 147246181 | УДК: 556.3, | DOI: 10.17072/psu.geol.19.1.88

Текст научной статьи Выявление проблем загрязнения промышленных территорий нефтепродуктами через анализ многолетних наблюдений на режимных скважинах

В статье рассматривается условная промышленная зона одного из городов, расположенного на Западно-Сибирской равнине. Анализируемые данные получены в результате длительного мониторинга режимных скважин крупной промышленной территории города с развитой транспортной инфраструктурой, через который проходит большой объем различного сырья, в том числе нефти и нефтепродуктов.

Для большинства территорий, расположенных восточнее Уральских гор, толчком к развитию промышленности послужили строительство железнодорожных магистралей, эвакуация заводов из центральной России во время Великой Отечественной войны, открытие крупных месторождений нефти и интенсивное строительство магистральных трубопроводов, способных доставлять большие объемы «черного золота». Развитие промышленности в целом в советский период не могло не сказаться на экологической ситуации. Крупные предприятия вносили свою лепту в загрязнение воздуха, почв и воды.

За время роста промышленности увеличивался и вред, наносимый окружающей среде, оценить его конкретными цифрами в настоящее время не представляется возможным, эти суммы огромны. Накопленный экологический ущерб – это выраженный в денежном выражении вред, причиненный окружающей среде или ее компонентам в результате хозяйственной и иной деятельности, нарушающей природоохранное законодательство, а также убытки (затраты), связанные с ликвидацией и предотвращением отрицательных последствий вреда, нанесенного окружающей среде. Объектами с прошлым (накопленным) экологическим ущербом являются загрязненные территории (в том числе бесхозные), образовавшиеся в результате хозяйственной деятельности, а также объекты размещения отходов и иные объекты (земельные участки, здания, сооружения, вокруг которых сформировалось загрязнение или сами загрязненные), в настоящее время негативно влияющие на природную среду (Гаев, Савилова, Маликова, 2016; ГОСТ Р 54003-2010).

Накопленный экологический ущерб для промышленных территорий ЗападноСибирской равнины, да и России в целом, – это реалии, от которых никуда не деться. Его нужно оценивать, мониторить ситуацию и принимать решения, позволяющие от него избавиться.

В статье рассмотрена промышленная зона, на территории которой с 90-х гг. XX в. существует режимная сеть скважин, позволяющих оценивать состояние грунтовых (подземных) вод. Вода из скважин содержит значительные примеси нефтепродуктов, предельно допустимые концентрации (СанПиН 2.1.7. 1074-01, ПДК - 0,1 мг/дм3) которых превышены практически во всех отобранных пробах. Экологический ущерб описываемой территории сформировался за счет попадания нефти и нефтепродуктов как в советский период промышленного производства, так и после.

Как уже было отмечено выше, в статье рассматривается условная промышленная зона, на которой расположена сеть наблюдательных скважин, фильтр которых оборудован в первом от поверхности водоносном горизонте. Условия формирования, расположение описываемых скважин, фиксируемые показатели и данные по осадкам максимально приближены к реальным и подробно характеризуют ситуацию с концентрацией нефтепродуктов в подземных водах описываемой территории.

Выбор в качестве объекта исследования подземных вод, загрязненных нефтепродуктами, достаточно очевиден. Ведь подземные скопления нефтепродуктов являются специфическим источником загрязнения природной среды. Такой источник загрязнения отличается от традиционных неопределенностью локализации в пространстве, проявлением во времени, отсутствием внешних признаков до момента выхода нефтепродуктов из подземных горизонтов в водный объект или на дневную поверхность. Загрязненные нефтепродуктами подземные воды, двигаясь по потоку, расширяют ареал своего влияния (Дружина и др., 2017), захватывая все большие объемы, и угрожают поверхностным водным источникам, в которые происходит разгрузка грунтовых вод.

Попадая в грунт (почву), нефтепродукты меняют его физико-механические свойства и снижают несущие способности грунтов в основании зданий и сооружений. При активации микробиологической деятельности разрушающихся нефтепродуктов меняются химические свойства, pH, окисляемость, при этом в ряде случаев увеличивается агрессия к бетонам и стали (Дашко, Ланге, 2017; Ша-мраев, Шорина, 2009; Шибалова, Шкаредо, 2017).

Проблема загрязнения нефтепродуктами окружающей среды носит глобальный характер и является острой как для России, так и для многих других стран (Горева и др., 2017; Прячникова и др., 2013).

В статье анализируются данные по четырем наблюдательным скважинам, расположение которых учитывает режим подземных вод до попадания на территорию промышленной зоны активного загрязнения нефтепродуктами и перед разгрузкой в реку (рис.1). Выбор скважин продиктован максимальными периодами непрерывных наблюдений и выявленными концентрациями загрязняющих веществ.

Рис. 1. Условное расположение режимных скважин промышленных зон относительно реки

В гидрогеологическом отношении первые от поверхности водоносные горизонты, на которых оборудованы четыре рассматривае- мые наблюдательные скважины, можно разделить по принципиальному характеру формирования стока и режима горизонтов.

Так, наблюдательные скважины, расположенные в пойме реки, каптирует водоносный горизонт современных аллювиальных отложений, водовмещающие породы которого представлены разнозернистыми песками полевошпатово-кварцевого состава мощностью от 2–3 до 6–8 м, залегающими на размытой поверхности неогеновых глин. Глубина до воды колеблется от 3,0 до 9 м в зависимости от времени года.

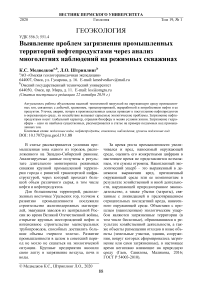

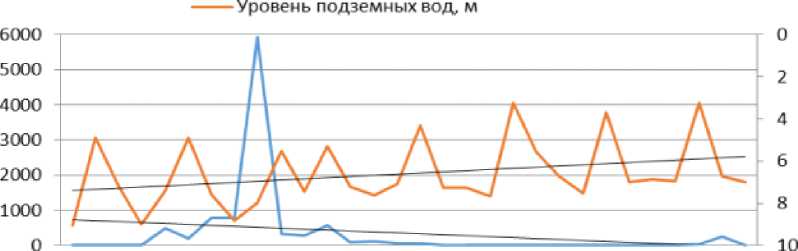

Амплитуда колебания уровня напрямую зависит от уровня воды в реке (область разгрузки) и составляет от 3 до 4 м (рис.2). Во-дообильность пойменного аллювия достаточно высокая и характеризуется коэффициентами фильтрации от 2,5 до 12,5 м/сут.

Отмечается гидравлическая связь горизонта с рекой. Питание горизонта происходит в основном за счет перетекания вод из вышележащих террас и частично инфильтрации атмосферных осадков. Разгрузка происходит в реку, осуществляющую естественный дренаж территории. Наблюдательные скважины, расположенные выше по потоку на водораздельной равнине (до попадания на территорию промышленной зоны с интенсивным воздействием нефтепродуктов на грунтовые воды и на нее), каптируют во- доносный горизонт эоплейстоценовых отложений.

Данный водоносный горизонт имеет широкое распространение на водораздельной части территории. Подземные воды приурочены к легким суглинкам и супесям мощностью 3–5 м. Подземные воды безнапорные, реже слабонапорные.

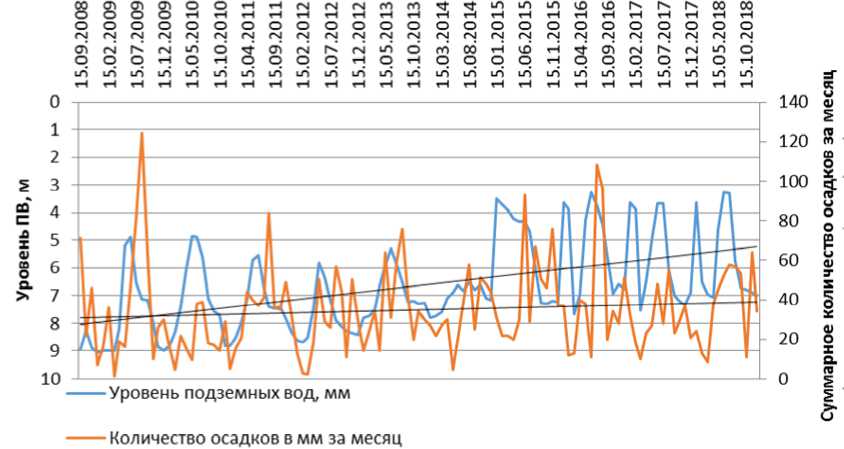

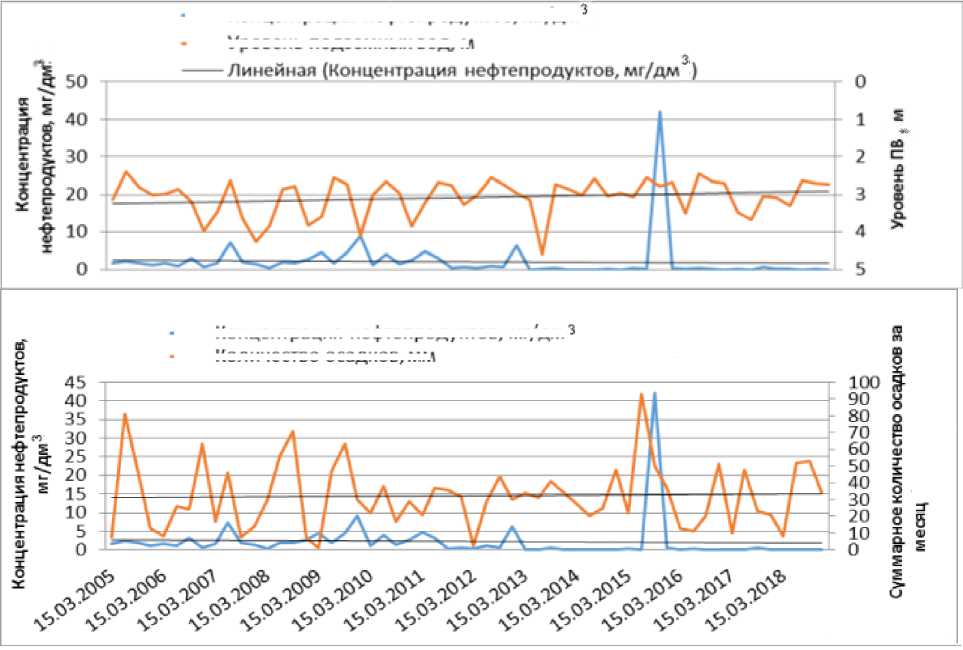

Уровни грунтовых вод устанавливаются на глубинах 1,7–4,6 м (для скважины, график по которой приведен на рис. 3, на глубине 2,3–4,6 м от уровня земли). Годовая амплитуда колебания уровня грунтовых вод изменяется от 0,8 до 2,1 м. Максимальный уровень отмечается в мае–июне, минимальный – в декабре–январе. Водоносный горизонт питается в основном за счет инфильтрации атмосферных осадков (что достаточно четко прослеживается на рис. 3, за исключением зимних периодов, в которые осадки не оказывают влияния на уровень подземных вод и их формирует исключительно подземный сток). Разгрузка происходит в западном направлении в сторону долины реки.

В общем рассмотрении оба выделяемых первых от поверхности водоносных горизонта представляют собой единый поток грунтовых вод, имеющий единую область питания (водораздельное пространство) и единую область разгрузки в сторону реки, осуществляющей естественный дренаж территории.

Рис. 2. Колебания уровня подземных вод наблюдательной скважины (пойма) у реки за период наблюдений с 2008 по 2018 г.

Количество осадков в мм за месяц

Рис. 3. Колебания уровня подземных вод наблюдательной скважины (водораздельная равнина) за период наблюдений с 2005 по 2018 г.

Выбор грунтовых вод в качестве объекта исследования обусловлен значительным загрязнением данной территории нефтью и нефтепродуктами в процессе интенсивного промышленного освоения во второй половине XX в.

Особое внимание стоит уделить его специфике: основное развитие получили нефтепереработка, химическая промышленность, машиностроение, теплоэнергетика, транспортировка нефти и нефтепродуктов. По имеющимся данным, фоновое содержание нефтепродуктов в грунтовых водах в 2007 г. на исследуемой промышленной территории соответствует 2 мг/дм3, что существенно превышает ПДК (СанПиН 2.1.7. 1074-01). Учитывая большую устойчивость нефтепродуктов к водной среде, на промышленных площадках исследуемой территории имеет место наложение собственного загрязнения на фоновое.

Приведенные выше графики показывают зависимости уровней подземных вод от количества выпадавших осадков. Замеры уровня проводились ежемесячно в середине календарного месяца, приведенные данные по осадкам – это суммарные показатели за время, предшествующее измерениям (архив погоды…). Данные графики отчетливо формируют картину режима грунтовых вод (приречный и междуречный характер). Кроме этого, раз в квартал анализировались показатели содержания нефтепродуктов в отобран- ных пробах с каждой из скважин, важность многолетних исследований химического состава подчеркивается многими исследователями (Белкин, 2018; Медведков, Штриплинг, 2018; Тюрина, Патрушев, 2018; Leyasu Tokumoto и др., 2016; Kathryn L. и др., 2016). Следует отметить, что в скважине, расположенной на водоразделе (до попадания на промышленную зону), средние показатели содержания нефтепродуктов за период исследований составляют 2,2 мг/дм3, что в целом совпадает с их фоновым содержанием в глобальных промышленных зонах рассматриваемой территории, при этом в режимной скважине, расположенной в пойме (у реки), средние показатели весьма неутешительны и составляют 335 мг/дм3, при этом граничные значения от 0,37 до 5929 мг/дм3, что, безусловно, связано с приречным режимом, который значительно меняется в период половодья–межени. Графики зависимости содержания нефтепродуктов от величины атмосферных осадков и уровня воды в скважинах приведены на рис. 4–5.

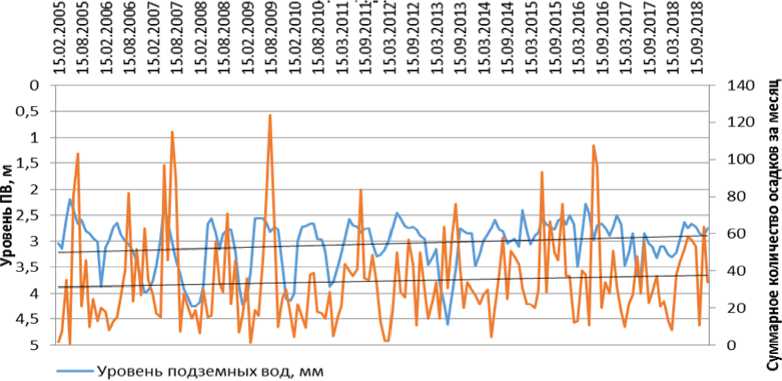

Как можно видеть из графиков (рис. 4), для режимной скважины, расположенной в пойме (у реки), характерна значительная изменчивость концентраций нефтепродуктов, причем пиковые (критические) значения совпадают с меженным периодом, в который на скважину и концентрации загрязняющих веществ влияет исключительно сток (15.03.2011).

S’ S5?

£

? s'

ф i

----Концентрация нефтепродуктов, мг/дм

О

-1000

ш

----Концентрация нефтепродуктов, мг/дм

----Количество осадков, мм

----Концентрация нефтепродуктов, мг/дм3

Рис. 4. Изменение концентрации нефтепродуктов в наблюдательной скважине (пойма) у реки с учетом уровня воды в скважине и количества осадков

----Концентрация нефтепродуктов, мг/дм3

----Количество осадков,мм

---Уровень подземных вод, м

Рис. 5. Изменение концентрации нефтепродуктов в наблюдательной скважине (водораздельная равнина) с учетом уровня воды в скважине и количества осадков

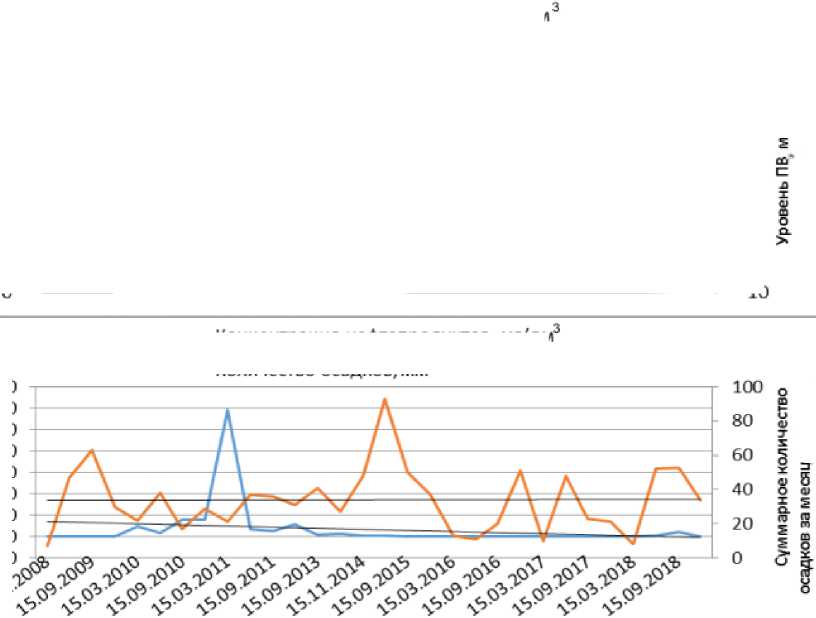

В то же время для режимной скважины, расположенной выше по потоку, пиковое значение (42,1 мг/дм3) характерно для периода, следующего за временем обильного выпадения атмосферных осадков (93 мм за месяц), что, вполне вероятно, вызвало приток загрязненных вод, расположенных выше места расположения наблюдательной скважины, с задержкой, связанной со временем инфильтрации и (или) с захватом в этот период содержащихся в почве (грунте) загрязняющих веществ либо поверхностных разливов нефтепродуктов метеорными водами.

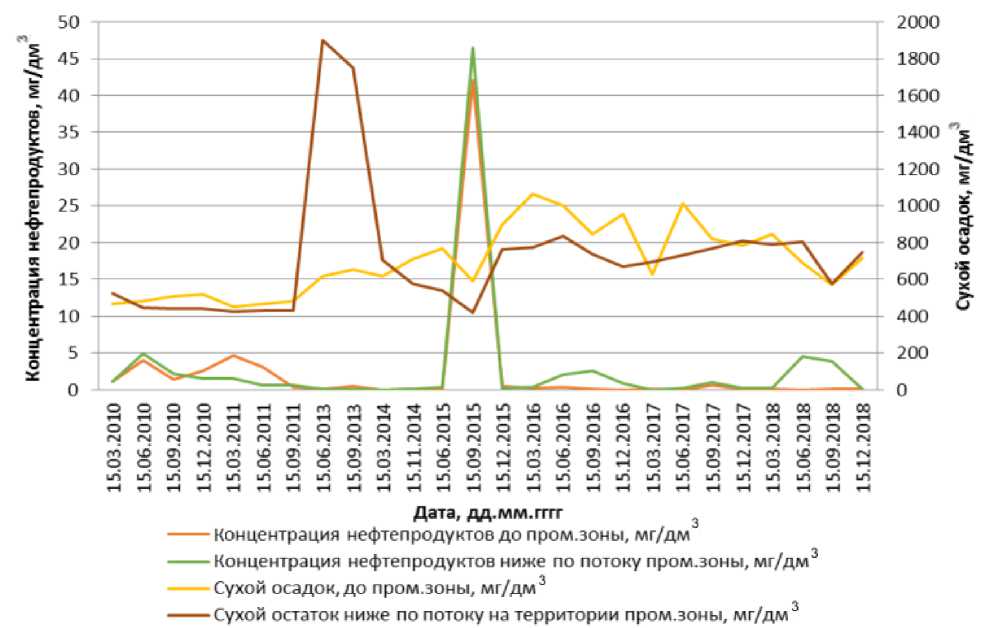

Для оценки причин появления пиковых концентраций загрязняющих веществ и подтверждения озвученных гипотез рассмотрим изменения содержания нефтепродуктов и сухого осадка в скважинах, расположенных вблизи от анализируемых выше.

Так, для водораздельной равнины в качестве сравнения рассмотрим скважину с аналогичными условиями формирования подземных вод, расположенную на 3500 м ниже по потоку, на территории промышленной зоны, и имеющую абсолютную отметку меньше на 20 м.

Анализируя график (рис. 6), мы можем наблюдать схожие изменения в минерализации и отчетливо дублирующийся пик по нефтепродуктам на 15.09.2015, что говорит об одинаковых условиях формирования и направления движения подземных вод от вышележащей по потоку скважины к нижележащей.

Рис. 6. Изменение концентраций нефтепродуктов и сухого осадка в наблюдательных скважинах (водораздельная равнина) до промышленной территории и ниже по потоку

Стоит отметить, что верхняя скважина расположена за территорией рассматриваемой промышленной зоны, что свидетельствует о поступлении нефтепродуктов выше данной территории и миграции их по потоку в сторону области разгрузки (реки). Дополнительно можно отметить, что скачок содержания нефтепродуктов в обеих рас- сматриваемых скважинах характерен для периода снижения минерализации, что объясняется обильными осадками, ему предшествующими (рис. 5). Между тем выделяющиеся из общей картины пики содержания сухого осадка с 15.06.13 по 15.09.16 говорят о том, что не все так однозначно и в условия формирования подземных вод вносят коррективы локальные факторы.

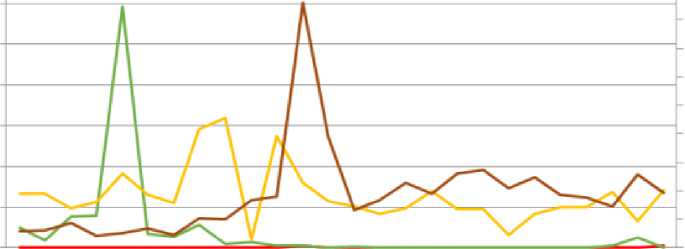

Ввиду того, что скважина, расположенная в пойме у реки, является крайней по потоку движения подземных вод (абсолютная отметка меньше рассматриваемых скважин на 2–55 м), в качестве сравнения использовались данные по скважине аналогу, расположенной на расстоянии 300 м выше по потоку и с абсолютной отметкой больше на 2 м (рис. 7).

Как видно из графика, пиковые значения содержания нефтепродуктов 5929 мг/дм3 фиксируются лишь в крайней скважине, что может говорить о локальном участке превы- шения содержания нефтепродуктов в подземных водах и быть связано с существенной аварийной ситуацией или обильным разливом (утечкой). Данные минерализации двух скважин при сравнении представляют разрозненную картину, которая свидетельствует об отличающихся условиях формирования подземных вод, что отчасти объясняется существенным влиянием реки на крайнюю скважину по потоку. Между тем за период исследования (представленный на графике) фиксировались близкие значения нефтепродуктов, среди которых был пиковый показатель для пойменной скважины, расположенной выше по потоку (51 мг/дм3), что практически неразличимо на графике из-за боль- ших диапазонов изменения концентраций нефтепродуктов в приречной скважине.

о

4000,00'5

3000,00

2500,00

2000,00

1500,00

1000,00

500,00

0,00

из

ОО

5000,00

4500,00

----Концентрация нефтепродуктов в пойме выше по потоку, мг/дм?

----Концентрация нефтепродуктов в пойме у реки, мг/дм3

Сухой осадокв пойме выше по потоку, мг/дм3

----Сухой остаток в пойме у реки, мг/дм3

Рис. 7. Изменение концентраций нефтепродуктов и сухого осадка в наблюдательных скважинах (пойма) выше и ниже по потоку (у реки)

Выводы

-

1. Мониторинг подземных вод позволяет сформировать общую картину состояния подземных вод, особенно первых от поверхности водоносных горизонтов, из-за их наименьшей защищенности. Дает возможность оценить масштабы техногенного вмешательства.

-

2. Грамотное расположение режимной сети позволяет локализовать участки максимальных загрязнений и принять оперативные решения по нормализации ситуации.

-

3. Анализ комплекса данных помогает сделать более четкий вывод как о направлении движения загрязненных нефтепродуктами подземных вод, так и о возможных причинах загрязнения.. В случае обильных осадков увеличивается подземный сток, а инфильтрация захватывает нефтепродукты с поверхности и из почвы. Это наблюдалось в обеих рассматриваемых скважинах на водоразделе и характеризовалось усилением концентраций нефтепродуктов при уменьшении минерализации и повышением общего уровня в рассматриваемых «точках».

Список литературы Выявление проблем загрязнения промышленных территорий нефтепродуктами через анализ многолетних наблюдений на режимных скважинах

- Архив погоды. URL: https://rp5.ru/ Погода_в_России (дата обращения: 16.03.2019)

- Белкин П.А. Характеристика техногенной трансформации химического состава родникового стока в районе добычи солей на примере Верхнекамского месторождения // Вестник Пермского университета. Геология. 2018. Т. 17, №3. С. 297-306.

- Гаев А.Я., Савилова Е.Б., Маликова О.Н. Особенности гидросферы нефтегазоносной Бузулукской впадины Оренбуржья // Вестник Пермского университета. Геология. 2016. Вып. 4 (33). С. 18-25.

- Горева Я.А., Короткова Т.Г., Бурлака С.Д., Седой Ю.Н., Удычак М.М. Производственный экологический контроль загрязнений грунтовых вод в скважинах нефтеперерабатывающего завода г. Туапсе // Scientific Journal of KubSAU. 2017. №126. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/proizvodstvennyy-ekologicheskiy-kontrol-zagryazneniy-gruntovyh-vod-v-skvazhinah-neftepererabatyvayuschego-zavoda-g-tuapse (дата обращения: 16.04.2019).

- ГОСТ Р 54003-2010. Национальный стандарт Российской Федерации. Экологический менеджмент. Оценка прошлого накопленного в местах дислокации организаций экологического ущерба. Общие положения (утв. и введены в действие Приказом Ростехрегулирования от 30.11.2010 N 594-ст).