Выявление взаимосвязи между саморегуляцией учебной деятельности студентов и уровнем адаптированности студентов в вузе

Бесплатный доступ

В статье представлены ключевые подходы к изучению саморегуляции, механизмы регуляции учебной и профессиональной деятельности, рассмотрены основные аспекты студенческого возраста. Проанализированы понятия «саморегуляция» и «саморегуляция учебной деятельности». Рассмотрены две основные группы саморегуляции: деятельностная и личностная, охарактеризованы ведущие мотивы обучения в вузе: коммуникативные, профессиональные, учебно-познавательные, социальные, мотивы избегания, мотивы престижа. Представлены результаты эмпирического исследования, направленного на выявление взаимосвязи саморегуляции учебной деятельности с уровнем адаптированности студентов в вузе. Проведена диагностика первокурсников с целью выявления лиц, испытывающих трудности в адаптации к группе и к учебной деятельности, с использованием методик «Адаптированность студентов в вузе», «Мотивация учебной деятельности», «Стиль саморегуляции учебной деятельности - ССУД-М». С помощью коэффициента ранговой корреляции Спирмена определена умеренная и прямая связь между саморегуляцией учебной деятельности студентов и уровнем адаптированности к группе, а также выявлена высокая и прямая связь между саморегуляцией учебной деятельности и уровнем адаптированности к учебной деятельности.

Саморегуляция, саморегуляция учебной деятельности, студенчество, адаптированность

Короткий адрес: https://sciup.org/148330819

IDR: 148330819 | УДК: 159.9.075 | DOI: 10.18137/RNU.V925X.21.05.P.079

Текст научной статьи Выявление взаимосвязи между саморегуляцией учебной деятельности студентов и уровнем адаптированности студентов в вузе

Саморегуляция учебной деятельности студентов

Понятие «саморегуляция» впервые было введено в кибернетике и теории автоматического регулирования для описания процессов управления и поддержания стабильности функционирования различных систем. В этом контексте саморегуляция относится к способности системы или организма поддерживать определенные параметры в пределах заданных границ, чтобы достигать желаемого состояния или целей.

С течением времени данное понятие стало применяться и в психологии, обозначая способность человека контролировать свои мысли, эмоции и поведение. Психологи рассматривают саморегуляцию как важный механизм управления своими дей- ствиями и реакциями, который помогает человеку успешно адаптироваться к окружающей среде и достигать своих целей [1].

Изучение саморегуляции представлено в работах таких отечественных психологов, как Б.Ф. Ломов, Б.Г. Ананьев, И.П. Павлов, А.Н. Леонтьев, О.А. Конопкин, В.И. Мо-росанова идр.

Саморегуляция представляет собой способность индивида или системы поддерживать и контролировать свои функции и процессы. Саморегуляция делится на две основные группы: деятельностная и личностная [2], каждая из которых отражает различные аспекты управления поведением ивнутренними процессами индивида.

Деятельностная саморегуляция связана с процессами, которые помогают индивиду управлять своими действиями и пове-

Выявление взаимосвязи между саморегуляцией учебной деятельности студентов и уровнем адаптированности студентов в вузе

дением в рамках выполнения конкретных задач или деятельности. В нее входят следующие компоненты:

-

• планирование – установление целей и разработка стратегий для их достижения;

-

• мониторинг – отслеживание своих действий и прогресса в достижении поставленных целей;

-

• регулирование – внесение корректировок в свои действия с целью оптимизации процесса достижения поставленных целей.

Личностная саморегуляция охватывает различные аспекты личности и включает в себя управление эмоциями, мотивациями иубеждениями. Кней относятся:

-

• самосознание – осознание собственных чувств, желаний имыслей;

-

• самооценка – оценка собственного потенциала ивклада вдостижение цели;

-

• самомотивация – внутренняя мотивация к достижению личных целей независимо от внешних обстоятельств;

-

• самоэффективность – уверенность в собственной способности успешно справляться с задачами и преодолевать трудности;

-

• самоконтроль – указывает на способность контролировать импульсивные реакции ипринимать правильные решения.

Обе группы саморегуляции взаимодействуют и поддерживают друг друга, поскольку успешное выполнение задач требует как управления конкретными действиями, так и общего управления личностными характеристиками.

О.А. Конопкиным [3] выделены такие регуляторные функции, как планирование, программирование иконтроль.

Планирование – это способность оценить текущую ситуацию, определить цель и выбрать оптимальные способы достижения этой цели. Планирование помогает структурировать действия и ресурсы, необходимые для выполнения задачи.

Программирование – это умение разрабатывать последовательность действий, определять правила и условия их выполнения. Программирование позволяет автоматизировать задачи и повысить эффективность процесса.

Контроль – это оценка результатов работы, анализ отклонений от поставленных целей и корректировка действий для достижения желаемых результатов. Контроль помогает выполнять план, управлять процессами иповышать качество задач.

Эти регуляторные функции позволяют человеку не только управлять своим поведением, но и эффективно использовать свои ресурсы, достигать личных и профессиональных целей, а также успешно адаптироваться к изменяющимся условиям и ситуациям. Для осуществления регуляторных функций используются психические средства, такие как умственные умения и операции. Они позволяют человеку анализировать ситуацию, прогнозировать результаты своих действий и принимать решения.

В.И. Моросанова [4] в своих работах подчеркивает центральность интегративных психических процессов и явлений в контексте психологии саморегуляции. Эти элементы играют ключевую роль в способности человека к самоорганизации, охватывая как осознанную психическую деятельность, так и те аспекты, которые происходят без сознательного контроля. Погружение в изучение саморегуляции открывает возможности понимания механизмов, посредством которых индивиды управляют своим поведением и направляют его в сторону личного развития исовершенствования.

Выделяют следующие подходы к изучению саморегуляции:

-

• системный (О.А. Конопкин, Б.Ф. Ломов);

82 Вестник Российского нового университета

82 Серия «Человек в современном мире», выпуск 1 за 2025 год

-

• дифференциальный (В.И. Моросанова, Н.Е.Варга, Э.А.Райгородский);

-

• когнитивный (А.Н. Леонтьев, А.А. Бодалев);

-

• психофизиологический (Э.Х. Хезлит, Д.И.Дубровский);

-

• эволюционный (Д.Б. Баррель, Д. Уотсон) [5].

Для развития эффективной деятельности студентов необходим высокий уровень их саморегуляции, однако данный аспект в настоящий момент является малоизученным.

Развитие саморегуляции учебной деятельности у студентов играет ключевую роль в успешном обучении и достижении учебных целей. Для того чтобы студенты смогли эффективно развивать саморегуляцию, необходимо объединить усилия как самих учащихся, так и преподавателей. Поддержка и специальные обучающие программы по саморегуляции, предоставляемые образовательными учреждениями, играют важную роль вэтом процессе[6].

Само понятие «учебная деятельность» включает в себя три основных аспекта: сотрудничество педагога и студента, индивидуальная деятельность студента и деятельность студента, которую курирует педагог [7].

В рамках нашего исследования мы изучаем ключевой аспект учебной деятель-ности– самостоятельную работу студента, которая имеет следующие характеристики:

-

• ориентирована на его личное развитие и удовлетворение потребностей в усвоении знаний, умений инавыков;

-

• через учебную работу студенты приобретают опыт и осваивают различные виды деятельности, включая практическую, познавательную иэстетическую;

-

• учебная деятельность студента начинается с его собственной инициативы, но также регламентирована учебными плана-

- ми, отсутствием выбора дисциплин и ограниченностью целеполагания устудентов;

-

• возрастные особенности студентов оказывают влияние на процесс и результат учебной деятельности.

К механизмам регуляции учебной и профессиональной деятельности относят:

-

• рефлексируемый когнитивный компонент (О.А.Конопкин, В.И.Моросанова);

-

• волевой контроль и волевую регуляцию (А.В. Быков, В.А. Иванников, В.К. Калин, В.И.Селиванов);

-

• регуляторный опыт (А.К.Осницкий);

-

• интегральную индивидуальность (В.С. Мерлин, Б.А. Вяткин, Л.Я. Дорфман);

-

• функциональные состояния (Л.Г. Дикая);

-

• неравновесные состояния (А.О. Прохоров);

-

• контроль поведения (Е.А.Сергиенко);

-

• эмоции (О.В. Дашкевич, А.Я.Чебыкин);

-

• механизмы принятия решения (В.Д. Шад-риков);

-

• индивидуальный стиль деятельности (Е.А.Климов);

-

• соответствие «реального» образа «идеальному» (А.А.Деркач);

-

• модель специалиста (А.К.Маркова);

-

• отношение к деятельности (В.А. Зоб-ков);

-

• личностные особенности (В.А. Бодров);

-

• совладающее поведение (Т.Л. Крюкова) [5].

Таким образом, категория «саморегуляция учебной деятельности» охватывает различные аспекты, включая мотивацию, планирование, контроль и оценку своего обучения. Это активный процесс, который помогает студентам становиться более эффективными вучебном процессе.

Студенческий возраст отличается переходным периодом, где молодые люди не только вступают в юность, но и проходят

Выявление взаимосвязи между саморегуляцией учебной деятельности студентов и уровнем адаптированности студентов в вузе

ключевую фазу в развитии своей индивидуальности и определяют свой профессиональный путь. Этот процесс делает их уязвимыми и определяет в группу повышенного риска[8].

И.А. Зимняя [9] выделяет несколько важных аспектов, свойственных этому периоду:

-

• обучение имеет ярко выраженную целенаправленность – овладение конкретными знаниями ипрофессиональными навыками;

-

• систематический характер обучения: оно осуществляется на регулярной основе и подразумевает следование определенной, хорошо структурированной программе развития, направленной на непрерывное совершенствование;

-

• обучение нацелено на достижение высшего образовательного уровня: является вершиной академической подготовки, предполагая углубленное изучение дисциплин в университетах или специализированных институтах;

-

• активное потребление культуры: способствует расширению внутреннего мира, внося значительный вклад в личностное развитие иобогащение жизненного опыта;

-

• высокий уровень познавательной мотивации: значительный интерес к обучению и стремление к профессиональному развитию свидетельствуют о наличии сильной мотивации косвоению новых знаний.

Эмпирическое исследование взаимосвязи между саморегуляцией учебной деятельности и уровнем адаптированности студентов к группе и учебной деятельности

С целью выявления взаимосвязи между саморегуляцией учебной деятельности и уровнем адаптированности к группе и учебной деятельности нами проведено эмпирическое исследование. Исследование проводилось на базе Владимирского государственного университета имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых. Фокус-группа составила 33 студента первого курса направления 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование (бакалавриат)», 44.05.01 «Педагогика и психология девиантного поведения (специалитет)».

Ги по те за иссле до ва ния: существует связь между саморегуляцией учебной деятельности и уровнем адаптированности к группе иучебной деятельности.

Ме то ди ки иссле до ва ния: «Адаптирован-ность студентов в вузе» (Т.Д. Дубовицкая), «Мотивация учебной деятельности» (А.А. Реан, В.А. Якунин, в модификации Н.Ц. Бадмаевой), «Стиль саморегуляции учебной деятельности – ССУД-М» (В.И. Моросанова). Выбор методик обусловлен их высокой эффективностью в определении уровня саморегуляции учебной деятельности студентов, а также уровня адаптированности студентов к условиям обучения ввузе.

Методика «Адаптированность студентов в вузе» Т.Д. Дубовицкой разработана для определения первокурсников, испытывающих трудности в адаптации к группе и к учебной деятельности [10]. Результаты по шкале адаптированно-сти к группе представлены на Рисунке 1. У 61 % респондентов – средний уровень по шкале адаптированности к группе, у 21 % – высокий, а у 18 % респондентов – низкий. Можно сделать вывод о том, что бо ́ льшая часть группы имеет высокий и средний уровни по шкале адаптирован-ности кгруппе.

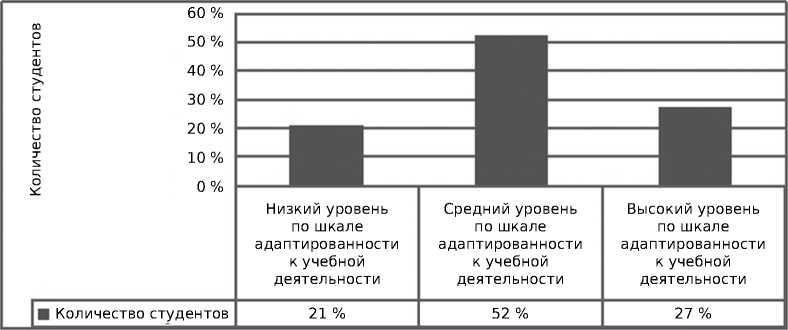

Результаты по шкале адаптированности к учебной деятельности представлены на Рисунке 2. У 52 % респондентов – средний уровень по шкале адаптированности к учебной деятельности, у 27 % респондентов – высокий, у21% респондентов– низкий.

84 Вестник Российского нового университета

84 Серия «Человек в современном мире», выпуск 1 за 2025 год

|

70 % о 60 % н ш 50 % > 40 % о 30 % 00 t 20 % g 10 % о 0 % S' |

|

|

Низкий уровень по шкале адаптированности к группе |

|

|

■ Количество студентов |

18 % |

|

— |

||||||

|

1 |

||||||

|

Средний уровень по шкале адаптированности к группе |

Высокий уровень по шкале адаптированности к группе |

|||||

|

61 % |

21 % |

|||||

Рисун ок 1. Результаты диагностики по методике «Адаптированность студентов в вузе» Т.Д. Дубовицкой (шкала адаптированности к группе)

Источник: здесь и далее рисунки выполнены авторами.

Рисунок 2. Результаты диагностики по методике «Адаптированность студентов в вузе» Т.Д. Дубовицкой (шкала адаптированности к учебной деятельности)

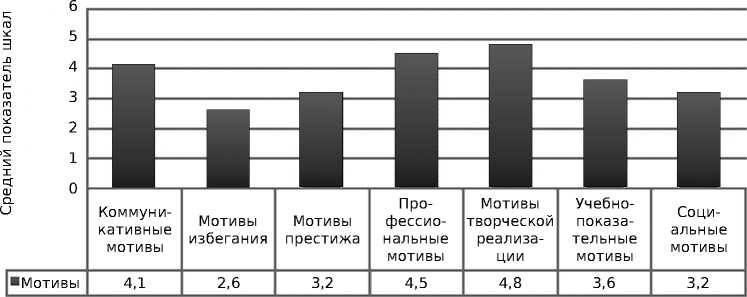

Методика «Мотивация учебной деятельности» А.А. Реана и В.А. Якунина в модификации Н.Ц. Бадмаевой [11] выбрана с целью определения ведущего мотива учебной деятельности студентов. Данная методика имеет семь шкал мотивов учебной деятельности: коммуникативные, мотивы избегания, мотивы престижа, мотивы творческой самореализации, профессиональные, учебно-познавательные, социальные.

По данным методики был подсчитан средний балл по каждой шкале опросника. Резуль-татыдиагностикипредставленынаРисунке3. Ведущие мотивы по показателям методики – «мотивы творческой самореализации» (4,8); вторые – «профессиональные» (4,5); третьи – «коммуникативные» (4,1); четвертые – «учебно-познавательные» (3,6); пятые – «социальные» (3,2); шестые – «мотивы престижа» (3,2); седьмые – «мотивы избегания» (2,6).

Выявление взаимосвязи между саморегуляцией учебной деятельности студентов и уровнем адаптированности студентов в вузе

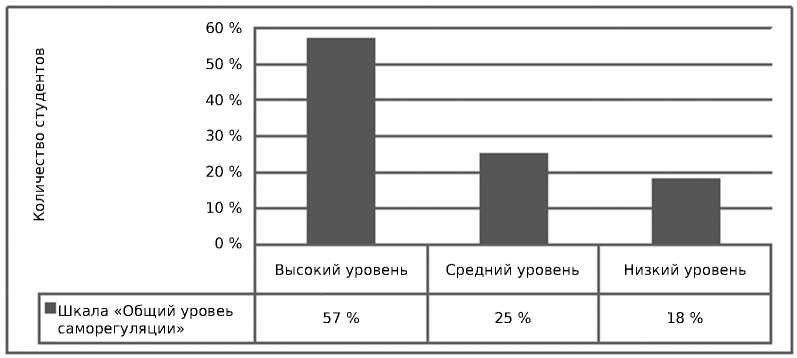

Методика «Стиль саморегуляции учебной деятельности – ССУД-М» В.И. Моро-сановой [12] разработана для определения развития индивидуальной саморегуляции и ее индивидуального профиля, включающего показатели планирования, моделирования, программирования, оценки результатов, гибкости, самостоятельности и общего уровня саморегуляции. По итогам всех шкал мы выявили общий уро- вень саморегуляции у студентов первого курса: у 57 % – уровень саморегуляции высокий, у 25% – средний и у 18% – низкий. Результаты диагностики представлены на Рисунке4.

Для выявления связи между методиками «Адаптированность студентов в вузе» и «Стиль саморегуляции учебной деятельности – ССУД-М» был использован коэффициент ранговой корреляции Спирмена.

Рисунок 3. Результаты диагностики по методике «Мотивация учебной деятельности» (А.А. Реан, В.А. Якунин, в модификации Н.Ц. Бадмаевой)

Рисунок 4. Результаты диагностики по методике «Стиль саморегуляции учебной деятельности – ССУД-М» В.И. Моросановой (шкала «Общий уровень саморегуляции»)

Вестник Российского нового университета

Серия «Человек в современном мире», выпуск 1 за 2025 год

Математическое сравнение методик проведено в два этапа: сначала сравнивались шкалы «Уровень адаптированности к группе в вузе» и «Общий уровень учебной саморегуляции», далее – «Уровень адаптированности к учебной деятельности» и «Общий уровень учебной саморегуляции».

Первый этап – выявление связи между шкалами «Уровень адаптированности к группе в вузе» и «Общий уровень учебной саморегуляции».

Проверка правильности составления матрицы на основе исчисления контрольной суммы:

ной сумме, значит, матрица составлена правильно.

Поскольку среди значений признаков х и у встречается несколько одинаковых, то есть образуются связанные ранги, то в таком случае коэффициент Спирмена вычисляется как

p = 1 -

6 - 125,5 + 15,5 15 3 - 15

= 0,771.

Z X j

( 1 + n ) n = ( 1 + 15 ) - 15 22

= 120.

Суммы по столбцам матрицы равны между собой и соответствуют контрольной сумме, значит, матрица составлена правильно.

Поскольку среди значений признаков х и у встречается несколько одинаковых, то есть образуются связанные ранги, то в таком случае коэффициент Спирмена вычисляется как

p = 1 -

6 - 248 + 6,5 15 3 - 15

= 0,555.

Связь между признаком Y и фактором X умеренная и прямая.

Второй этап – выявление связи между шкалами «Уровень адаптированности к учебной деятельности» и «Общий уровень учебной саморегуляции».

Проверка правильности составления матрицы на основе исчисления контрольной суммы:

Z X j

( 1 + n ) n = ( 1 + 15 ) - 15 22

= 120.

Суммы по столбцам матрицы равны между собой и соответствуют контроль-

Связь между признаком Y и фактором X сильная и прямая.

В ходе проведения математических расчетов с помощью коэффициента ранговой корреляции Спирмена была установлена высокая связь между результатами методик «Адаптированность студентов в вузе» и «Стиль саморегуляции учебной деятельности – ССУД-М».

Сравнительный анализ результатов выявления связи между методиками «Адап-тированность студентов в вузе» и «Стиль саморегуляции учебной деятельности – ССУД-М» показал следующее.

При сравнении за главное значение были взяты результаты методики «Стиль саморегуляции учебной деятельности – ССУД-М» по шкале «Общий уровень саморегуляции», имеющей три показателя: низкий, средний и высокий уровни саморегуляции учебной деятельности.

Для студентов с высоким уровнем саморегуляции характерен средний уровень адаптированности к группе – 56 %; высокий уровень – 44 %.

У студентов со средним уровнем саморегуляции преобладает средний уровень адаптированности к группе – 67 %; высокий уровень – 33 %.

Для респондентов с низким уровнем саморегуляции характерным является низкий уровень адаптированности к группе – 67 %; средний уровень – 33 %.

Для студентов с высоким уровнем саморегуляции характерен средний уровень

Выявление взаимосвязи между саморегуляцией учебной деятельности студентов и уровнем адаптированности студентов в вузе

адаптированности к учебной деятельности – 67 %, высокий уровень – 33 %.

У студентов со средним уровнем саморегуляции выявлен средний уровень адап-тированности к учебной деятельности – 100 %.

У студентов с низким уровнем саморегуляции определен низкий уровень адап-тированности к учебной деятельности – 67 %, средний уровень – 33 %.

Заключение

Саморегуляция является важным психологическим феноменом, который помогает контролировать мысли, эмоции и поведение, достигать поставленных целей и справляться с различными ситуациями. Эффективная саморегуляция способствует ментальному здоровью и благополучию. Саморегуляция представляет собой способность индивида или системы поддерживать и контролировать свои функции и процессы.

Особенности саморегуляции учебной деятельности включают в себя следующие компоненты: целеполагание, планирование, мониторинг и контроль, регуляция внимания, управление мотивацией, самоконтроль и самооценка.

Таким образом, понятие «саморегуляция учебной деятельности» охватывает различные аспекты, включая мотивацию, планирование, контроль и оценку своего обучения. Это активный процесс, который помогает студентам становиться более эффективными в своем учебном процессе. Студенты являются категорией группы риска, так как осуществляется переход в юношеский возраст и обучающиеся проходят важный этап становления личности и профессионального самоопределения.

Результаты эмпирического исследования с помощью коэффициента ранговой корреляции Спирмена показали умеренную и прямую связь между адаптирован-ностью студентов к группе и общим уровнем саморегуляции учебной деятельности, а также высокую и прямую связь между уровнем адаптированности к учебной деятельности и общим уровнем саморегуляции учебной деятельности студентов.

Среди студентов преобладает средний уровень саморегуляции учебной деятельности – 60 %. Для студентов с низким уровнем саморегуляции учебной деятельности характерным является низкий уровень адаптированности к группе – 67 %, а также низкий уровень адаптированности к учебной деятельности – 67 %. Для студентов со средним уровнем саморегуляции учебной деятельности характерен средний уровень адаптированности к группе – 67 % и средний уровень адаптированности к учебной деятельности – 100 %. Для студентов с высоким уровнем саморегуляции характерен средний уровень адаптирован-ности к группе – 56 % и средний уровень адаптированности к учебной деятельности – 67 %. Таким образом, первоначально выдвинутая гипотеза нашла свое подтверждение.