Выравнивание региональных различий в уровне жизни населения в Российской Федерации: оценки и факторы

Автор: Иванова Е.И.

Журнал: Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз @volnc-esc

Рубрика: Региональная экономика

Статья в выпуске: 3 т.18, 2025 года.

Бесплатный доступ

С 2021 по 2024 год в России происходит рост доходов населения, что прослеживается по динамике показателей уровня бедности, реальных доходов и реальных располагаемых доходов. Цель исследования – выявить тенденции сглаживания региональных различий в значениях показателей уровня жизни населения субъектов Российской Федерации за 2005–2023 гг. В работе применены метод вариационного анализа и индексный метод для выявления характера региональной асимметрии значений показателей; разработан новый показатель – суммарный индекс денежных доходов населения. Степень неравенства денежных доходов населения субъектов Российской Федерации, ее изменения во времени оцениваются на основе анализа динамики доли населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, отношения среднедушевых денежных доходов населения к величине прожиточного минимума и к стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг. Региональные различия отношения среднедушевых денежных доходов к величине прожиточного минимума с 2021 года имели тенденцию к снижению, отношения среднедушевых денежных доходов к стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг – к росту. Распределение субъектов Российской Федерации по группам значений суммарных индексов доходов показали устойчивое повышение доли регионов с высокими и средними значениями индекса, сокращение доли регионов, входящих в низкодоходные группы. Среди основных факторов, определяющих направление региональной дифференциации, автор выделяет социально-экономические, социально-управленческие факторы, акцентирует внимание на изменении методики расчета величины прожиточного минимума с 2021 года.

Уровень жизни, среднедушевые доходы, региональная дифференциация, величина прожиточного минимума, факторы дифференциации

Короткий адрес: https://sciup.org/147250917

IDR: 147250917 | УДК: 369.011.4+ 314.145 | DOI: 10.15838/esc.2025.3.99.6

Текст научной статьи Выравнивание региональных различий в уровне жизни населения в Российской Федерации: оценки и факторы

Повышение уровня жизни населения Российской Федерации не только остается актуальной проблемой в области социально-экономической политики, направленной на преодоление социального неравенства, но и приобретает социально-политическую значимость в качестве социального критерия обеспечения безопасного состояния экономики России и ее регионов.

Динамика макроэкономических показателей в целом по России демонстрирует противоречивые тенденции. Период роста ВВП в 2000– 2007 гг. сменился периодом стагнации и частичного падения показателя в годы кризисов (2009, 2015–2016, 2020). Значения реального ВВП на душу населения в потребительских ценах 2010 года1 в 2010–2014 гг. увеличивались, в 2015– 2017 гг. снижались и вернулись к уровню 2010 года. Тенденция к росту восстановилась в 2018 году, во время кризиса 2020 года снова произошло снижение показателя, с 2021 по 2023 год реальный ВВП на душу населения устойчиво повышался ( рис. 1 ).

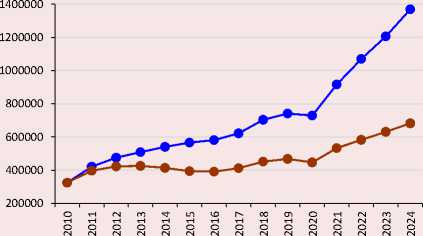

Реальные денежные доходы населения также увеличивались до 2013 года, при этом темпы их роста уменьшались. С 2014 по 2017 год происходила убыль показателя, совокупное значение которой составило 9,1%. В 2018 и 2019 гг. наблюдался небольшой рост, который в кризисный 2020 год сменился падением. Динамика значений показателя реальных располагаемых доходов населения повторяла траекторию значений реального дохода населения. С 2021 года значения показателей ежегодно возрастают, и в 2024 году по сравнению с 2023 годом первый показатель увеличился на 8,4%, второй – на 7,3% ( рис. 2 ).

Тенденция к росту реальных доходов населения – важный стимул для экономического развития России, сохранения социальной стабильности. В.В. Ивантер относил стагнацию уровня жизни к главным угрозам для России2. Но отмеченный рост может быть вызван влиянием временных факторов, таких как повышение зарплат и доходов от собственности

Рис. 1. Валовый внутренний продукт на душу населения и ВВП на душу населения в потребительских ценах 2010 г. в группировке КИПЦ

I • ВВП на душу населения —•— ВВП в ценах 2010 г. (КИПЦ)

Рис. 2. Реальные денежные доходы и реальные располагаемые денежные доходы населения, 2005–2024 гг., % к предыдущему году

С2Ё Реальные доходы □ Реальные располагаемые доходы

Источники: данные Росстата. URL: ru/statistics/accounts (дата обращения 15.02.2025); (дата обращения 15.02.2025); расчеты автора.

Источник: данные Росстата. URL: folder/13397 (дата обращения 15.02.2025).

(прежде всего за счет высоких ставок на вклады в банках и увеличения денежных поступлений от размещения денег на депозитах), наблюдаемое в 2023–2024 гг. Тенденции к росту доходов населения противостоят современные социальноэкономические и политические условия: дефицит кадров, отставание производительности труда от темпов роста его оплаты, специальная военная операция.

Значимым фактором стагнации уровня жизни является сохранение регионального социально-экономического неравенства. Различия регионов по уровню и темпам социальноэкономического развития, качеству и уровню жизни населения отнесены к современным вызовам и угрозам экономической безопасности3.

В современных исследованиях для оценки дифференциации уровня жизни населения используются различные показатели в зависимости от состава выделяемых для анализа качественных признаков. Показатели представлены как в официальных документах, так и в научной литературе.

В Стратегии экономической безопасности на период до 2030 года среди показателей, оценивающих социальные критерии экономической безопасности, выделены доля граждан с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, децильный коэффициент, доля работников с заработной платой ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения4. Ряд показателей содержится и обновляется в специальном разделе Росстата5.

Наиболее распространенный качественный признак уровня жизни в современных научных исследованиях – это бедность населения. При определении границ, относящих население или домохозяйство к категории бедного, исследователи используют такие подходы, как абсолютный, относительный, субъективный, депривационный (Овчарова, 2008; Карабчук и др., 2013).

В качестве оценочных критериев различий в размере дохода (в том числе межрегиональных) эксперты указывают на необходимость отражения в их содержании экономического обеспечения жизненного уровня населения, оценок регионального социально-экономического неравенства с позиций сохранения или преодоления проблемы очаговой бедности населения (Бауэр и др., 2018, с. 207). Среди конкретных показателей выделяются соотношение социальных расходов консолидированного бюджета на душу населения с величиной прожиточного минимума (ВПМ), темпы роста потребительских расходов и реальных доходов населения (Бауэр и др., 2018; Митяков, Назарова, 2023), показатели дифференциации доходов, доступности жилья (Новикова, Красников, 2010), соотношения динамики цен и доходов (Лев, 2017).

Эксперты учитывают воздействие региональных различий в социально-демографической структуре, состоянии жизненного потенциала населения, которые сказываются на размерах и структуре доходов и расходов домашних хозяйств (Елизаров, Синица, 2018; Иванова, 2023). Особую группу показателей составляют специальные индикаторы уровня жизни домохозяйств, основанные на данных выборочных обследований и социологических опросов: итогов выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств, Российского мониторинга экономики и здоровья НИУ ВШЭ (РМЭЗ НИУ ВШЭ), выборочного наблюдения доходов и участия в социальных программах, комплексного наблюдения условий жизни. В.Н. Бобков и соавторы при мониторинговом исследовании уровня жизни оценивают стандарты денежных доходов и жилищной обеспеченности, предлагают двухкритериальную модель стратификации российского общества по доходам и жилищной обеспеченности (Бобков и др., 2018).

Региональные оценки дифференциации уровня жизни населения учитывают различный набор показателей. Наиболее часто встречается классификация субъектов РФ и муниципальных образований региона по структуре и уровню доходов и потребительских расходов населения. Разработаны методологические рекомендации по оценке влияния различий в стоимости жизни на неравенство в размерах дохода (Суринов, Луппов, 2021). Исследуется комбинация источников доходов населения, влияние величины и структуры доходов на оборот розничной торговли (Фокин, 2015). При оценке межрегиональной дифференциации среднедушевых доходов населения изучается соотношение величины прожиточного минимума и стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг (Толмачев и др., 2017).

В мире проблема региональной дифференциации уровня жизни исследуется как в отдельных странах для выявления внутренних различий, так и в макрорегионах с целью определения различий между странами. Исследования различий в уровне жизни населения стран, входящих в наднациональный политический и экономический союз (например, членов Евросоюза), ведутся в русле анализа результатов макроэкономических изменений и комплексных оценок региональных различий в социальноэкономических показателях. Эксперты для более глубокого осмысления неравенства оценивают располагаемый доход домохозяйств, уровень занятости населения и регионального ВВП на душу населения (Palasca, 2015), изучают распределение личных доходов внутри регионов (Longford et al., 2012; Fixler et al., 2019), определяют зависимость уровня жизни населения от качества управления государством и размеров правительственных расходов (Negri, 2022).

Различия регионов в уровне бедности оцениваются на основе выявления связи между самооценкой бедности, социально-экономическими характеристиками домохозяйства и социальным капиталом (Guagnano et al., 2015). С помощью модели, определяющей зависимость параметров бедности, экономического роста и неравенства в доходах доказывается связь экономического роста с сокращением бедности, а также связь повышения неравенства в доходах с увеличением бедности. При проведении межстрановых сравнений в Евросоюзе осуществляется типология государств по этим показателям: авторы выявили четыре группы стран, обладающих схожими характеристиками (Michalek, Vybosfok, 2019).

Остаются актуальными исследования, показывающие, что сглаживание региональных различий по мере экономического роста не происходит, экономический рост, напротив, усиливает региональное неравенство (Martin, 2005, Зубаре- вич, 2010, с. 11). В 2015 году экспертами ОЭСР были представлены данные о росте неравенства в странах – лидерах экономического развития. Данные Всемирного банка, напротив, показывают, что происходит постепенное сглаживание регионального неравенства по уровню доходов. Согласно данным Всемирного банка о соотношении четырех слоев населения с разным уровнем дохода в Европе и Центральной Азии в 2023 году, доля группы населения с доходами ниже среднего уровня составила всего 3% (в 2010 году – 7%), доля группы населения с высокими доходами – 40% (в 2010 году – 35%). В 2023 году группа с низкими доходами отсутствовала, в 2010 году ее доля равнялась 2%6.

Исследования дифференциации уровня жизни населения внутри отдельных стран также рассматривают степень концентрации доходов в различных слоях населения, от наиболее богатых к самым бедным, с учетом региональных различий. Так, например, в регионах Италии отмечаются значимые различия по показателям доходов, роста, накопления капитала и благосостояния7. В своих оценках степени концентрации доходов в различных слоях населения по внутринациональным районам эксперты учитывают классификацию районов в зависимости от доступности основных государственных услуг для граждан (Guzzardi, Morelli, 2024).

Нами в статье поставлена цель выявить тенденцию дифференциации региональных различий в уровне жизни населения субъектов Российской Федерации за 2005–2023 гг. Оценка уровня жизни основывается на расчете показателей, в состав которых входит категория «прожиточный минимум». Прожиточный минимум – социально признанный минимальный уровень дохода, необходимый для обеспечения средств к существованию и основных потребностей человека, применяется для измерения уровня жизни населения в регионах. Показатели, в расчет которых входит ВПМ, позволяют оценить как социальные условия жизнедеятельности людей, так и их экономические возможности, выявить адекватность размеров денежных доходов гарантиям повышения уровня жизни населения на территории России, содержащимся в официальных документах. Результаты анализа изменения показателей уровня дохода населения, в расчет которых входит ВПМ, в региональном разрезе имеют междисциплинарный характер.

Методы исследования

Среди показателей, характеризующих региональное неравенство в уровне жизни населения, остановимся на показателях, в расчет которых входит категория «прожиточный минимум»: первый показатель – доля населения с доходами ниже величины прожиточного минимума (ВПМ), второй – соотношение среднедушевого дохода и величины прожиточного минимума (СД и ВПМ). Показатель доли населения с доходами ниже ВПМ оценивает долю бедного населения, уровень бедности (до конца 2020 года, с 2021 года уровень бедности оценивается на основе границы бедности8). Показатель соотношения СД и ВПМ характеризует покупательную способность населения.

Доля населения с доходом ниже ВПМ является общей относительной величиной, оценивающей долю бедного населения во всей численности населения. Соотношение СД и ВПМ сопоставляет две расчетные величины, имеющие качественное содержание. Оба показателя зависят от изменений в методике определения величин среднедушевого дохода и прожиточного минимума, а также от изменения численности и возрастной структуры населения.

Методика расчета ВПМ в Российской Федерации не постоянна. Расчеты величины прожиточного минимума до 2021 года были основаны на сумме стоимости потребительской корзины, обязательных платежей, сборов за конкретный период времени. Состав и стоимость потребительской корзины пересматривались и корректировались. В расчетах за 2005 и 2013 гг. представлена оценка ВПМ с учетом состава потребительской корзины на основе действия Закона от 24.10.1997 № 134-ФЗ и «Правил исчисления величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в целом по Российской Федерации» (утв. постановлением Правительства РФ от 29 января 2013 г. № 56). С 2022 года произошли коренные изменения в методике расчета: прожиточный минимум определяется в размере 44,2% от величины медианного среднедушевого дохода9.

Расчет медианного среднедушевого дохода осуществляется на основании методики, определяемой федеральным органом исполнительной власти. Величина среднедушевых денежных доходов населения до 2012 года включительно рассчитана в соответствии с Методикой расчета баланса денежных доходов и расходов населения (постановление Госкомстата России от 16.07.1996 № 61); с 2013 года – в соответствии с Методологическими положениями по расчету показателей денежных доходов и расходов населения (приказ Росстата от 02.07.2014 № 465 с изменениями от 20.11.2018)10.

Изменения методики расчета ВПМ сказываются на значениях показателей, в расчет которых он входит. Так, оценки ВПМ по новой методике с 2022 года могут привести к изменению направления динамики максимальных и минимальных значений показателей соотношения СД и ВПМ. Это субъективный фактор, ограничивающий качество оценки, влияющий на сопоставимость показателей во времени. Поэтому в качестве сравнения представлена динамика другого показателя покупательной способности СД – отношения СД к стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг.

С учетом тенденции к росту реальных доходов населения можно предположить, что основное направление межрегиональной дифференциации в уровне жизни населения за период 2005–2023 гг. состоит в выравнивании различий. Для подтверждения гипотезы проводится комплексная оценка показателей дохода населения (доли населения с доходами ниже ВПМ и соотношения СД и ВПМ) за исследуемый период на основе индексного подхода. Исходные показатели были преобразованы в индексы с помощью метода нормирования «минимум – максимум»11:

N - Nmi„ ^ N - N '

14 max Nmin где I(n) – значение частного регионального индекса дохода;

N – фактическое значение показателя;

Nmax – максимальное значение показателя;

Nmin – минимальное значение показателя.

Значения Nmax и Nmin определялись исходя из эмпирических оценок для каждого из двух показателей. Чем больше разрыв между значениями показателей для каждого региона и их минимальными оценками среди субъектов Российской Федерации, тем выше индекс, соответственно, данный регион занимает более высокое положение в рейтинге относительно других.

Итоговое значение индекса, назовем его «суммарный региональный индекс дохода», было получено путем суммирования двух частных индексов. Индекс позволяет провести комплексную оценку изменений двух показателей уровня жизни, учитывающих как социальную компоненту (доля населения с доходом ниже величины ВПМ в составе всего населения региона), так и экономическую составляющую (покупательная способность населения региона).

Суммарные индексы доходов были рассчитаны за 2005, 2013, 2021, 2022 и 2023 гг. Значения показателей за 2021–2023 гг. характеризуют состояние и изменение уровня жизни населения регионов в современный период. 2005 год был взят в качестве начального для сравнения как относительно благоприятный период в снижении региональной дифференциации по уровню доходов населения. Неравенство по значению СД между регионами постепенно сокращалось с начала 2000-х годов. В середине 2000-х гг. трансферы в регионы резко возросли, тенденция к выравниванию показателей уровня дохода по субъектам РФ усилилась. После кризиса 2008–2009 гг. трансферы стали уменьшаться, а неравенство – возрастать (Аганбегян, 2017, с. 73). 2013 год предшествовал 2014 году, в котором отмечалось значимое снижение реальных денежных доходов населения (снижение продолжилось до 2016 года, см. рис. 2). В 2013 году были внедрены принципиальное новые управленческие подходы для обеспечения сбалансированного социально-экономического развития субъектов РФ, сокращения уровня межрегиональной дифференциации в качестве жизни граждан: была принята госпрограм-ма «Региональная политика и федеративные отношения»12 на восемь лет, включая 2013 год. Оценка эффективности ее реализации, деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ проводилась по основным показателям социально-экономического развития территорий, включая показатель «реальные располагаемые денежные доходы населения»13.

В зависимости от значений индекса за каждый год была произведена классификация субъектов Российской Федерации. Всего выделено семь групп регионов: первый – с самыми высокими значениями индекса, седьмой – с самыми низкими его значениями. Соответственно, население групп регионов можно охарактеризовать как богатое (I группа), состоятельное (II группа), обеспеченное (III группа), среднеобеспеченное (IV группа), малообеспеченное (V группа), бедное (VI группа), порог нищеты (VII группа). Четвертая (средняя) группа имеет пограничный характер между группами регионов с относительно богатым и относительно бедным населением. Данный подход основан на результатах экспертной оценки категорий населения по значениям показателя соотношения СД с ВПМ14.

Анализ динамики индексов в разрезе выделенных семи групп субъектов РФ позволяет провести комплексную оценку показателей уровня доходов населения, в расчет которых входит ВПМ, а также представить изменение региональной дифференциации за различные периоды.

Степень интенсивности региональной вариации определена для каждого показателя, в том числе индексов. Коэффициенты вариации показателей доли населения с доходами ниже ВПМ и соотношения СД и ВПМ, а также суммарного регионального индекса дохода рассчитаны по формуле:

' ■ Еси ■ где Xi — значение показателя для субъекта Российской Федерации i, х — среднее значение показателя для субъектов Российской Федерации: рассчитано как среднее арифметическое по регионам,

N – число регионов.

Коэффициент вариации позволяет сопоставить между собой средние отклонения значений показателей и индексов для субъектов РФ от их средних величин (чем больше отклонение, тем большее значение будет иметь коэффициент вариации). Оценка степени интенсивности вариации проводилась по шкале, представленной в научных изданиях: слабая, если v < 10%, умеренная при 10% < v < 25%, значительная при 25% < v < 33%, сильная при v > 33%15. В статистике принято считать – чем выше значение коэффициента вариации, тем относительно больший разброс и меньшая выравнен-ность исследуемых значений. Если значение коэффициента вариации больше 33%, совокупность данных является неоднородной.

Результаты исследования

Оценка степени региональной дифференциации субъектов Российской Федерации по показателям величины денежных доходов с учетом прожиточного минимума

За период 2005–2023 гг. наблюдалось значительное снижение межрегиональных различий в уровне СД населения: различия между максимальными и минимальными значениями показателя сократились с 10,2 до 5,7 раза. Изменение соотношения максимальных и минимальных региональных значений ВПМ также значимо: в 2005 году соотношение составило 7,5 раза, в 2023 году – 3,1 раза.

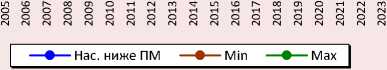

Доля населения с денежными доходами ниже ВПМ за период 2005–2023 гг. в целом по России уменьшилась более чем в два раза, с 17,8 до 8,5%. За тот же период минимальное значение для субъектов РФ снизилось в 4,5 раза – до 3,6% (Ямало-Ненецкий АО), максимальное – в 3,6 раза до 27,7% (Республика Ингушетия). При заметном снижении как максимальных, так и минимальных значений показателя за 18 лет разрыв между ними остал- ся существенным и имеет тенденцию к росту: в 2019 году он был на уровне 2005 года (6,2 раза), за период 2019–2023 гг. увеличился до 7,7 раза.

Некоторый рост доли населения с доходами ниже ВПМ происходил в 2013–2016 гг. ( рис. 3 ): доля бедного населения повышалась в республиках Калмыкия и Тыва.

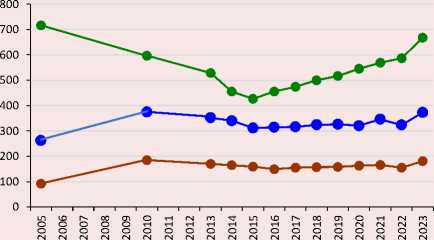

Соотношение СД с ВПМ за 2005–2023 гг. возросло с 262 до 370%, но рост был неравномерным. За указанный период показатель изменялся в целом по России в двух направлениях ( рис. 4 ).

В 2005–2010 гг. наблюдалось повышение минимальных значений и снижение максимальных значений, вследствие чего произошло выравнивание межрегиональных различий в покупательной способности СД населения. В 2005 году минимальное значение соотношения СД и ВПМ составило 135,4% в Иркутской области (если учитывать состав субъектов РФ на 2005 год, то минимальное значение СД было ниже ВПМ – в Усть-Ордынском Бурятском автономном округе оно составило 91,7%, с 1 января 2008 года субъект РФ входит в состав Иркутской области). Максимальные значения отмечались в Москве – 716,5%. К 2010 году максимальное значение соотношения уменьшилось и составило 596,6% (лидерство сохранило население Москвы), минимальное значение возросло до 184,8% (Республика Калмыкия).

Снижение максимальных значений соотношения СД и ВПМ продолжилось до 2015 года, минимальные значения также уменьшались с 2010 до 2016 года (до 149,4% в Республике Тыва). В результате параллельного снижения показателей разрыв между ними сократился до 2,7 раза, это самый низкий уровень за наблюдаемый период. С 2016 до 2023 года разрыв между значениями увеличивался за счет роста величины показателя в лидирующих регионах: с 454,8% в 2016 году до 667,5% в 2023 году (с 2015 года по значению показателя лидирует Ямало-Ненецкий АО).

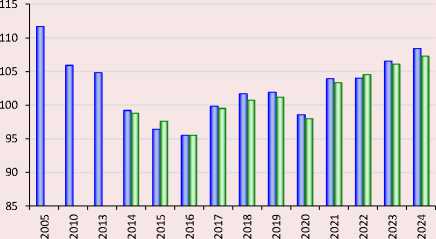

При оценке значений коэффициента региональной вариации (КРВ) показателя доли населения с доходами ниже ВПМ за 2005–2023 гг. заметны два направления изменений ( рис. 5 ). В 2005–2011 гг. различия между регионами имели тенденцию к снижению, к сглаживанию. Значение КРВ в 2005 году составляло 40% и отражало высокую степень неоднородности показателя. К 2011 году КРВ сократился до 30%, это самое низкое значение показателя за 2005– 2023 гг., однако и такая степень неоднородности коэффициента оставалась значительной. В течение 2012–2021 гг. коэффициент имел стабильную тенденцию к росту, что отражало асимметричный характер изменений значений показателя доли населения с доходами ниже ВПМ в регионах. Тенденция к асимметричному

Рис. 3. Доля населения с доходами ниже ВПМ в целом по Российской Федерации, максимальные и минимальные значения показателя по субъектам РФ, 2005–2023 гг., %

Рис. 4. Соотношение СД с ВПМ в целом по Российской Федерации, максимальные и минимальные значения показателя по субъектам РФ, 2005–2023 гг., %

L^ СД/ПМ Min Max

Рис. 5. Коэффициенты региональной вариации значений показателей доли населения с доходами ниже величины прожиточного минимума и соотношения СД с ВПМ

• Доля ниже ПМ • СД/ПМ

Источник: расчеты автора.

изменению показателей для субъектов РФ существенно усилилась к 2022 году.

Направление динамики значений КРВ соотношения СД и ВПМ в целом повторяет траекторию изменения показателя уровня бедности населения. Наиболее значительные изменения также наблюдались за период 2005– 2010 гг. Однако тенденция к сглаживанию значений региональной вариации показателя в регионах за 2005–2010 гг. была более значима: величина КРВ снизилась с 33 до 21% за счет выравнивания различий между наибольшими и наименьшими размерами СД в субъектах РФ: они сократились с 10,2 до 6,1 раза. В 2005–2010 гг. денежные трансферы в регионы возрастали (в этот период действовала федеральная целевая программа «Сокращение различий в социально-экономическом развитии регионов Российской Федерации (2002–2010 гг. и до 2015 года)»16), соответственно, неравенство в величине СД между регионами уменьшалось.

Последующая изменчивость вариационных рядов менее выражена по сравнению с рядами показателя уровня бедности. С 2011 года колебания значений КРВ имели тренд к росту. С 2011 по 2017 год наблюдался нейтральный тип динамики – с незначительными изменениями относительно уровня 2010 года. Впоследствии характер изменений КРВ показателя соотношения СД и ВПМ более близок к асимметричному типу. За период с 2011 по 2021 год значения КРВ возросли с 22 до 23,8%, с 2022 года несколько снизились – до 23,3% в 2023 году.

Динамика коэффициента региональной вариации значений показателей доли населения с доходом ниже ВПМ и соотношения СД и ВПМ позволяет сделать вывод о сохранении их асимметрии в регионах России. Разброс значений показателей к 2023 году составил, соответственно, 38 и 23,3%. Высокие значения КРВ отражают сильную (доля с доходом ниже ВПМ) и значительную (соотношение СД и ВПМ) степени неоднородности территорий России по данным показателям.

В силу перехода к новой методике расчета ВПМ с 2021–2022 гг. значение показателей, в расчет которых входит значение ВПМ, отличается от значений ранее рассчитанных показателей. Расчёты экспертов свидетельствуют, что оценки уровня абсолютной бедности по величине прожиточного минимума, установленной на основании новой официальной методики расчета «границы бедности» в 2021–2022 гг., были занижены на 1,7–2,1 п. п. по сравнению с оценками по правилам 2013–2020 гг. (Бобков и др., 2024).

Как показали наши сравнения ВПМ за 2020 год по официальным данным Росстата (порядок расчета прежний) и по новой методике (44,2% от величины медианного СД), расхождения наглядны: в относительно богатых регионах при расчете по новым правилам ВПМ повышается, а в бедных регионах, напротив, уменьшается. Вследствие этого занижение ВПМ может привести к повышению оценок соотношения СД и ВПМ, а завышение ВПМ – к снижению значений соотношения СД и ВПМ (см. Приложение, рис. 1).

Оценки ВПМ по новой методике могут способствовать также изменению направления динамики показателя с 2022 года, поэтому следует провести оценки покупательной способности СД с помощью сравнения с другим показателем, характеризующим различия в уровне жизни населения регионов. В качестве такого показателя мы используем отношение СД к стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг.

Динамика соотношения среднедушевых доходов населения и стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг

Оценки показателя стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг при проведении межрегиональных сопоставлений покупательной способности населения позволяют определить уровень жизни населения на основе данных о потреблении продовольственных, непродовольственных товаров и платных услуг. Показатель характеризует особенности потребительского поведения населения регионов, выраженные в стоимостном эквиваленте.

Набор потребительских товаров и услуг формируется на основании исследования потребительского рынка субъектов РФ территориальными органами Федеральной службы государственной статистики. В состав набора включены 83 наименования товаров и услуг, в том числе 30 видов продовольственных товаров, 41 вид непродовольственных товаров и 12 видов услуг)17.

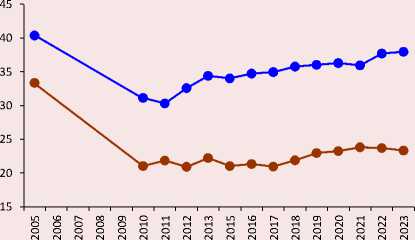

Динамика соотношения СД со стоимостью фиксированного набора товаров и услуг за период 2005–2023 гг. представлена на рисунке 6 . При сравнении со значением показателя соотношения СД и ВПМ видно, что траектория изменения двух показателей однонаправленна. Наибольшее значение соотношения СД со стоимостью фиксированной потребительской корзины отмечалось в 2010 году – 254%, к 2020 году оно снизилось до 212% и вновь возросло к 2023 году до 249%.

Тенденция к росту в 2005–2013 гг. определялась повышением благосостояния населения бедных субъектов РФ: минимальные значения наблюдались в Республике Калмыкии в 2005 году, составив 77%, возросли до 119% в 2010– 2013 гг. К 2015 году меньшее соотношение наблюдалось в Республике Алтай – 120%, с 2020 года – в Республике Ингушетии (к 2022 году оно снизилось со 118 до 113%), к 2023 году составило 129%, и это наиболее значительный рост показателя за 2005–2023 гг.

Максимальные значения несколько снизились с 2005 года (427%) и в 2010 году составили 422% (Москва), в 2013 году их значение восстановилось – 428% (ЯМАО). После непродолжительного снижения в 2014–2015 гг. наибольшие значения продолжили рост в 2020 году до 447% и до самого высокого значения – 558% в 2023 году. (ЯМАО). Как видно на рисунке 6, разрыв между минимальным и максимальным значениями в 2023 году увеличился.

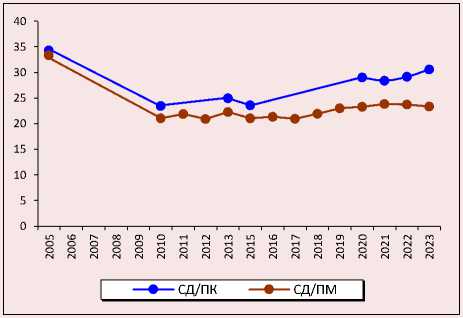

Динамика значений коэффициента региональной вариации показателя соотношения СД со стоимостью фиксированного набора потребительских товаров и услуг, рассчитанных по субъектам РФ, за 2005–2020 гг. повторяет направление, характерное для КРВ соотношения СД и ВПМ. Однако при этом значения КРВ для первого показателя на протяжении всего периода превышают значения второго.

Различия между регионами в значениях соотношения СД и стоимости потребительской корзины наиболее заметно сократились за 2005–2010 гг. Тенденция к снижению, несмотря на колебания, сохранилась и в 2010–2015 гг., затем она сменилась на противоположную – к росту, и в 2020 году КРВ составил 29% ( рис. 7 ).

С 2021 года динамика КРВ двух показателей покупательной способности населения приобрела разное направление. Как видно на рисунке 7, степень разброса отклонений значений соотношения СД и стоимости фиксиро-

Рис. 6. Динамика соотношения СД со стоимостью фиксированного набора потребительских товаров и услуг в целом по РФ, минимальных и максимальных значений показателя в субъектах РФ, 2005–2023 гг.

—•— В целом по РФ • Мин • Макс

Рис. 7. Динамика коэффициента региональной вариации показателей соотношения СД с прожиточным минимумом (СД/ПМ) и соотношения СД со стоимостью фиксированного набора потребительских товаров и услуг (СД/ПК)

Источники: данные ЕМИСС. URL: (дата обращения 15.02.2025); данные Росстата. URL: (дата обращения 15.02.2025); расчеты автора.

ванного набора товаров и услуг от его средней величины к 2023 году превысила 30%. Высокие значения КРВ отражают существенную степень неоднородности значений показателя в субъектах РФ. Сравнение направлений изменения двух показателей покупательной способности доходов населения позволяет сделать и другой вывод – изменение методики расчета ВПМ с 2021 года повлияло на перспективные значения самого показателя и показателей, в расчете которых учитывается величина ВПМ, в том числе соотношения СД и ВПМ. Проведенное сравнение показало, что региональные различия в покупательной способности среднедушевых доходов населения, рассчитанной как соотношение СД и стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг, имеют тенденцию к росту.

Дифференциация уровней доходов населения по значениям расчетного суммарного регионального индекса дохода

Значения суммарного регионального индекса дохода были разделены по убыванию на 7 групп: первая группа содержит наиболее высокие значения индекса, седьмая – наименьшие ( табл. 1 ). В зависимости от значений индексов субъекты РФ были распределены по группам. Классификация проводилась за 2005, 2013, 2021, 2022 и 2023 гг.

Таблица 1. Группы субъектов Российской Федерации по величине расчетного суммарного индекса доходов

|

Группа |

Значение индекса |

Группа |

Значение индекса |

|

1 |

1,400 и более |

5 |

0,900–0,999 |

|

2 |

1,200–1,399 |

6 |

0,700–0,899 |

|

3 |

1,100–1,199 |

7 |

0,699 и менее |

|

4 |

1,000–1,099 |

||

|

Источник: составлено автором. |

|||

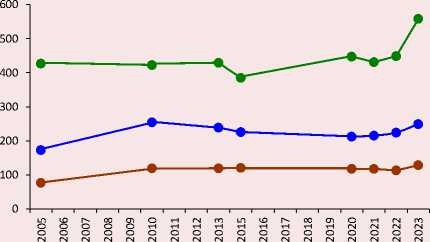

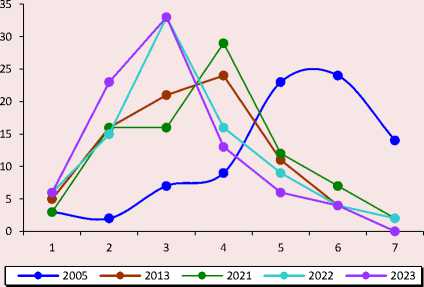

Распределение субъектов РФ по группам значений суммарных региональных индексов дохода населения за указанные годы представлено на рисунке 8 .

По значениям суммарного индекса в 2005 году 61 из 82 субъектов РФ, для которых рассчитан индекс, отнесены к пятой, шестой и седьмой группам, с низкими значения индексов дохода. Проведенная в 2005 году оценка региональных социальных ресурсов инновационных процессов показала, что из 84 субъектов РФ можно было выделить 21 регион со средними и высокими социальными индикаторами качества жизни (Иванова, 2007).

Рис. 8. Распределение субъектов РФ по группам значений суммарных региональных индексов дохода населения в 2005, 2013, 2021, 2022, 2023 гг.

Источник: расчеты автора.

К 2013 году большее число регионов – 45 из 83 – наблюдается в третьей и четвертой группах, со средним значением индекса, в 5–7 группы входят 17 субъектов РФ. В 2021 году максимальное количество регионов (29) относилось к четвертой группе. К 2022 году в субъектах Центрального, Северо-Западного, Дальневосточного федеральных округов значения индексов заметно возросли, и уже 33 региона были включены в третью группу.

Число субъектов Федерации, вошедших в группы с низким значением индекса, сократилось к 2022 году в 4 раза и составило 15 (в 2005 году 61). Распределение регионов по группам значений комплексных индексов доходов населения показало устойчивое повышение числа субъектов РФ с высокими и средними значениями показателя, сокращение – с низкими. В 2022 году относительно высокие значения уровня доходов наблюдались в 54 субъектах РФ, вошедших в первые три группы в рамках проведенной классификации. В 2005 году в данных группах насчитывалось 12 субъектов РФ.

Распределение регионов по группам суммарного индекса дохода, учитывающего значения двух показателей, за 2023 год свидетельствует, что в структуре преобладают регионы с высокими и самыми высокими значениями индекса – в 62 из 85 субъектов РФ индексы превышали средние значения. Число регионов со значениями показателя ниже среднего составило 10, из них к самой бедной группе отнесены четыре субъекта РФ: республики Калмыкия, Карачаево-Черкесия, Ингушетия и Тыва.

Тенденция к выравниванию уровней дохода за 2021–2023 гг. наглядна и затрагивает не только относительно богатые регионы, но и регионы, относившиеся к относительно бедным.

Однако динамика КРВ значений показателей доли населения с доходом ниже ВПМ и соотношения СД и ВПМ показывает, что степень их асимметрии по всем регионам России остается значимой: в 2023 г. КРВ составил 23,3 и 38%, соответственно. Высокая степень различий показателей предполагает проведение дальнейшего анализа неравномерности уровней доходов по более однородным группам регионов, по субъектам федеральных округов, что позволит уменьшить разброс значений показателей, полученных при расчетах по всем субъектам РФ.

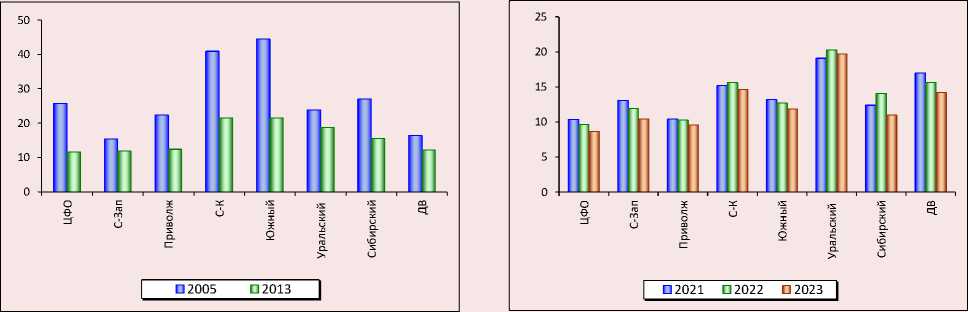

Динамика дифференциации суммарных индексов дохода за 2021–2023 гг. имела сглаживающий характер в пяти федеральных округах: Центральном, Северо-Западном, Приволжском, Южном, Дальневосточном ( рис. 9 ). Сглаживание значений показателей происходило вследствие постепенного приближения значений индекса к средним величинам субъектов федеральных округов с невысоким уровнем дохода населения. В Центральном федеральном округе к 2022 году все области достигли высокого уровня показателей: лидером осталась Москва, высокие показатели, соответствующие в классификации второй группе, наблюдались в Московской, Белгородской, Липецкой, Воронежской, Курской, Ярославской областях. Остальные области вошли в третью группу.

В Южном федеральном округе за 2013–2021 гг. разрыв в значениях индекса сократился в 1,6 раза, в основном за счет повышения показателя в самом отсталом регионе – Республике Калмыкии. Состав групп к 2023 году практически не изменился: ко второй группе отнесены Краснодарский край, в 2021–2023 гг. – Республика Адыгея и Ростовская область, к третьей – Волгоградская область и Севастополь. Ниже средних значений

Рис. 9. Коэффициенты региональной вариации суммарных индексов дохода в субъектах федеральных округов РФ в 2005, 2013, 2021, 2022, 2023 гг.

Источник: расчеты автора.

индексы для Республики Крым и Астраханской области, но и здесь отмечается их постепенное повышение: к 2023 году значения индексов субъектов округа соответствовали 4 группе (см. Приложение, таблицы 1, 2).

В Северо-Западном и Дальневосточном округах минимальные значения региональной вариации отмечались в 2013 году. В Северо-Западном федеральном округе к 2021 году наблюдалось незначительное усиление асимметрии вследствие снижения показателей дохода населения Калининградской и Новгородской областей, Республики Коми. В 2022 году КРВ уменьшился за счет повышения дохода населения в Архангельской, Вологодской областях, а также в республиках Карелия и Коми. В Новгородской и Калининградской областях к 2023 году повысились показатели до уровня средней, третьей группы классификации. Значения ниже среднего уровня дохода отмечались только в Псковской области (4 группа).

В Дальневосточном федеральном округе рост асимметрии был заметным в 2013–2021 гг. Он объясняется увеличением числа регионов с самыми низкими и самыми высокими показателями для федерального округа. В 2021 году в шестую группу с низкими значения дохода вошли Забайкальский край, Республика Бурятия, Еврейская АО, тогда как в 2013 году в ее составе была только Еврейская АО. В 2021

году в состав второй группы вошли три субъекта округа – Чукотский АО, Сахалинская и Магаданская области, тогда как в 2013 году – только первые два региона. Ухудшилась ситуация в Забайкальском крае и Республике Бурятии – по значению индекса дохода субъекты округа переместились из четвертой в шестую группу. Но уже к следующему (2022) году показатели в данных субъектах повысились и в отстающей группе осталась только Еврейская АО. Увеличились индексы дохода и в высокодоходных регионах – Сахалинской и Магаданской областях, к 2022 году эти субъекты округа заняли лидирующие позиции в первой группе. В 2023 году тенденция к сокращению КРВ значений индекса дохода продолжилась за счет повышения показателя в Еврейской АО, Забайкальском крае, Якутии.

Значение региональной вариации суммарного индекса дохода в Северо-Кавказском федеральном округе интенсивно снижалось в течение 2005–2013 гг., сократившись практически в два раза – с 41 до 21,5%. К 2021 году снижение КРВ в округе продолжилось, но в основном за счет уменьшения величин индексов дохода в более богатых субъектах округа – Республике Дагестан и Ставропольском крае. Ни один из регионов округа не вошел даже в третью группу классификации. Снижение региональной асимметрии было вызвано и параллельным уменьшением значений индекса в республиках с самым низким уровнем дохода – Кабардино-Балкарии и Ингушетии. В 2022 году КРВ незначительно повысился за счет снижения значения индекса в Ингушетии. В следующем, 2023 году, КРВ снизился: значения индекса увеличились в Ингушетии и Кабардино-Балкарской Республике. Среди субъектов округа с относительно высокими значениями индекса дохода на первое место вышла Республика Дагестан.

Тенденция к сокращению КРВ в субъектах Сибирского федерального округа к 2021 году объяснялась в основном повышением минимальных значений показателя в субъектах округа (в республиках Тыва и Алтай). Снижение максимальных значений было слабо выражено. К 2022 году КРВ повысился за счет снижения минимального значения (в Республике Тыва), а также повышения значений в более богатых субъектах округа – Омской и Кемеровской областях. В 2023 году показатель дохода увеличился в большинстве субъектов округа: он достиг значений второй группы классификации для Новосибирской области, значений третьей группы – для Красноярского края, Кемеровской, Омской, Томской областей. В группах с наименьшим значением показателя дохода рост отмечался в республиках Алтай и Тыва, перешедших в более высокие группы классификации. В целом направление изменений дифференциации субъектов Сибирского федерального округа ближе к нейтральному типу.

В Уральском федеральном округе в 2005 году значение КРВ было невысоким по сравнению с коэффициентом в Южном и СевероКавказском округах. За период 2005–2013 гг. значения коэффициента снизились с 23,9 до 18,8%. В 2021 и 2022 гг. он изменил направление – отмечался рост значений до 19 и 20,3%%, в 2023 году КРВ несколько снизился. Состав субъектов округа с высокими и низкими значениями индекса дохода стабилен: Ямало-Ненецкий АО (в 2005 году также Ханты-Мансийский АО) лидирует, Курганская область остается отстающим регионом. В Уральском округе сохраняется асимметричный характер различий в значениях индексов дохода населения, изменчивость вариационного ряда показателей средняя, но по сравнению с другими федеральными округами – самая высокая.

Анализ полученных результатов. Выводы

Результаты оценки дифференциации субъектов РФ по уровням дохода, полученные на основе расчетного суммарного регионального индекса дохода, говорят о преобладании сглаживающего характера динамики региональной вариации показателей уровня дохода. Выравнивание различий происходит за счет роста значений индекса дохода как в регионах с относительно высоким уровнем благосостояния, так и за счет роста минимальных значений в отстающих субъектах РФ. Существенные отклонения от средних для федерального округа значений сохраняются только в Уральском федеральном округе.

Отсутствие выраженной асимметрии по значениям показателей дохода – доказательство выравнивания региональных различий в уровне дохода населения. Этот вывод важен с точки зрения оценки эффективности реализации ряда федеральных и региональных программ, ставивших целью повышение качества жизни и благосостояния граждан. Важен вывод и с позиций оценки влияния роста доходов населения регионов, ослабления неравенства в их уровне как социального фактора экономического развития страны, повышения активности в потребительском поведении населения.

Значительная степень неоднородности территорий России сохраняется по двум исследованным показателям покупательной способности населения. Региональные различия в показателе, рассчитанном как соотношение СД и стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг, имеют тенденцию к росту с 2015 года, она продолжалась и в 2021– 2023 гг. КРВ значений показателя к 2023 году превысил 30%, что превышает степень различий регионов, рассчитанных по показателю отношения СД к ВПМ (23%).

Тенденция к выравниванию межрегиональных различий в уровне доходов населения достаточно устойчивая. Колебания, происходя- щие с 2015 года, связаны с действием кризисных факторов, по мере преодоления которых тенденция восстанавливается. При исследовании социальной структуры современного российского общества с учетом ее динамизма и подверженности воздействию внешних факторов повышается значение постановки и анализа проблем, связанных с процессами формирования социальных структур.

Сокращение региональной дифференциации ключевых показателей уровня дохода населения – следствие реагирования на комплекс мер государственной политики. Социально-управленческие и социально-экономические факторы влияют на поддержание устойчивого тренда на выравнивание ключевых показателей уровня жизни населения, создавая благоприятные условия для населения многих регионов. Формирование ТОСЭР, внедрение новых механизмов управления, направленных на создание льготных условий ведения бизнеса, стимулируют развитие регионов, создают новые рабочие места, способствуют увеличению доходности предприятий и организаций, росту реальных доходов населения. К числу актуальных социально-экономических мер относятся налоговая реформа, учитывающая уровень доходов граждан; повышение МРОТ, рост заработных плат.

Наряду с социально-управленческими, социально-экономическими факторами важное значение в снижении дифференциации доходов населения регионов имеют социальнодемографические факторы, доступность качественной социальной инфраструктуры, а также латентные, поведенческие факторы, влияющие на особенности и структуру расходов и потребления населения.